裂缝性砂岩油藏裂缝发育模式及注采调整研究

——以码头庄油田庄2断块为例

2016-12-19孙东升刘金华蔡新明毕天卓

孙东升,刘金华,蔡新明,闵 路,毕天卓

(中国石化江苏油田分公司勘探开发研究院,江苏扬州 225012)

裂缝性砂岩油藏裂缝发育模式及注采调整研究

——以码头庄油田庄2断块为例

孙东升,刘金华,蔡新明,闵 路,毕天卓

(中国石化江苏油田分公司勘探开发研究院,江苏扬州 225012)

码头庄油田庄2断块为裂缝性砂岩油藏,通过对近年密闭取心井岩心以及研究区老井岩心的观察,裂缝分为原生裂缝和压裂缝两种,原生裂缝又可分为高角度缝和水平缝,高角度缝规模较大、穿层性明显,高角度裂缝为构造应力释放形成的构造裂缝;水平缝规模小,但往往集中出现,呈层性分布;研究区发育了一套以高角度裂缝为骨架、由原生裂缝和压裂缝穿插形成的复杂裂缝体系。通过取心实验分析,认为在裂缝上、下1~2 m范围内水洗明显,无裂缝发育段剩余油饱和度较高,研究区仍有较大的潜力。根据研究成果在研究区优化实施了周期注水、关停井两种试验措施,均取得了较好的开发效果。

高邮凹陷;码头庄油田;裂缝性油藏;裂缝模式;注采调整

裂缝性油藏具有初期产能高,递减速度快,水淹情况复杂,采出程度低等特征。由于该类油藏具有孔-缝双介质储层,因而其高效开发成为油气藏研究中的世界性难题之一[1-3]。本次研究的目标区块为码头庄油田庄2断块,该油藏为裂缝性砂岩油藏,庄2断块1995年投入生产,为加快采油速度,油藏内大多数采油井进行过压裂,因而原生裂缝与压裂缝并存,导致注水开发后形成爆性水淹[4]。为了认识庄2断块的水淹及剩余油分布情况,于2014年对庄2检1井实施了密闭取心,通过对该井岩心以及研究区老井岩心的分析,对裂缝发育模式及注采调整进行研究,为砂岩裂缝性油藏提高采收率提供依据。

1 区域地质概况

高邮凹陷位于苏北盆地南部东台坳陷中部,南为通扬隆起,北接柘垛低凸起与建湖隆起相连,东起白驹凹陷,东南靠吴堡低凸起与溱潼凹陷相连,西接菱塘桥低凸起与金湖凹陷相隔,东西长约100 km,南北宽25~30 km,呈北东向长条形分布,新生界地层沉积厚达7 000 m,是苏北盆地沉降最深的一个凹陷。高邮凹陷构造单元可划分为南断阶、深洼带和北斜坡三个部分(图1)[5-6]。

码头庄油田庄2断块油藏位于江苏省高邮市郭集乡,构造上位于苏北盆地高邮凹陷北斜坡带码头庄背斜构造的南翼,面积约为2.6 km2,是一个北东东向展布的受断鼻构造控制的裂缝性砂岩油藏(图1)[6]。研究区地层平缓南倾,倾角4~6°,东西两翼基本对称。本次研究地层主要为古近系阜宁组一段、二段,阜一段以暗棕色砂、泥岩不等厚互层为特征,岩性变化大,发育三角洲相沉积,主要发育三角洲前缘亚相;阜二段为一套暗色泥岩为主的地层,是一套有利的生油层段,下部为夹生物碎屑碳酸盐岩和鲕粒碳酸盐岩的灰黑色泥岩,主要发育滨浅湖亚相沉积[3、4]。

图1 江苏油田高邮凹陷庄2断块区域位置

2 储层裂缝特征

经过对码头庄油田庄2断块庄2检1井以及庄2井等多口取心井的岩心观察,发现在此区内,砂岩、碳酸盐岩、泥岩、灰质泥岩中均有裂缝分布。本次研究主要针对砂岩储层中的开启裂缝,在砂岩中主要发育了原生裂缝和压裂缝两种,原生缝又可分为高角度缝和水平缝。

2.1 原生裂缝特征

庄2断块岩心观察发现原生裂缝主要有高角度缝和水平缝两类,具体特征如下。

(1)高角度缝。在庄2检1、庄2、庄2-18等井均有发育(图2、图3),高角度缝在块状砂岩、层理发育的砂岩以及泥砂互层的层段中均有发育,开启度大小不一,从0.1 mm到2 mm不等,个别可出现4~5 mm的大裂缝。此类裂缝一般规模较大,因而其长度难于测量,岩心中一般仅可观察到裂缝的局部。部分裂缝规模较大,接近于小断层规模,例如在庄2检1井1 689.50 m发育一条规模较大的高角度裂缝(图3),接近于小断层的规模,存在明显的破碎带,破碎带两侧发育多条近平行的小裂缝,但是在小层对比过程中该裂缝没有形成地层的明显缺失,仅在小层内部错断少量储层,因而仍然将其划归裂缝处理。

图2 庄2检1井原生裂缝,1 657.90 m

图3 庄2检1井小断层,1 689.50 m

高角度裂缝在所有取心井中均有发育,特别是在北部或者中北部区域的庄2、庄2-1、庄2-22、庄2检1井等井中发育明显(图2),其它井中也有发育,但是规模明显下降,其中距离北部主断层最近的庄2-22井砂岩裂缝最为发育。从各取心井裂缝在平面上的分布情况分析,高角度裂缝的发育程度与距离北部主断层的远近有关,其走向也与断裂近平行,因而认为该类裂缝主要是由于构造作用形成的,是地层中构造应力的释放或者挤压形成的,其形成原因与小断层相似,甚至部分裂缝与小断层共生[7]。由于研究区发育的高角度缝规模较大,因而认为高角度缝具有穿透多个砂体能力,可以造成不同小层间的水窜现象。

(2)水平缝。在庄2检1、庄2、庄2-1等井中均有发育(图4、图5),裂缝长度不一,但大多较短,长度约为10 cm,并且水平缝大量集中出现,呈层性分布,多发育在层理界面处。此类裂缝的开启性较好,开启度一般为0.1~0.5 mm,在岩心裂缝中局部有残余油气分布,但水平缝在部分取心井中没有发现。该类裂缝形成原因主要为应力承受能力相对薄弱的砂体,在区域应力环境下,形成了应力释放层,或者成为小断层、高角度裂缝等应力的末端释放层,从而形成了连片性较大、裂缝相对发育的层段。平行缝与高角度缝均是储层非均质性的重要影响因素。

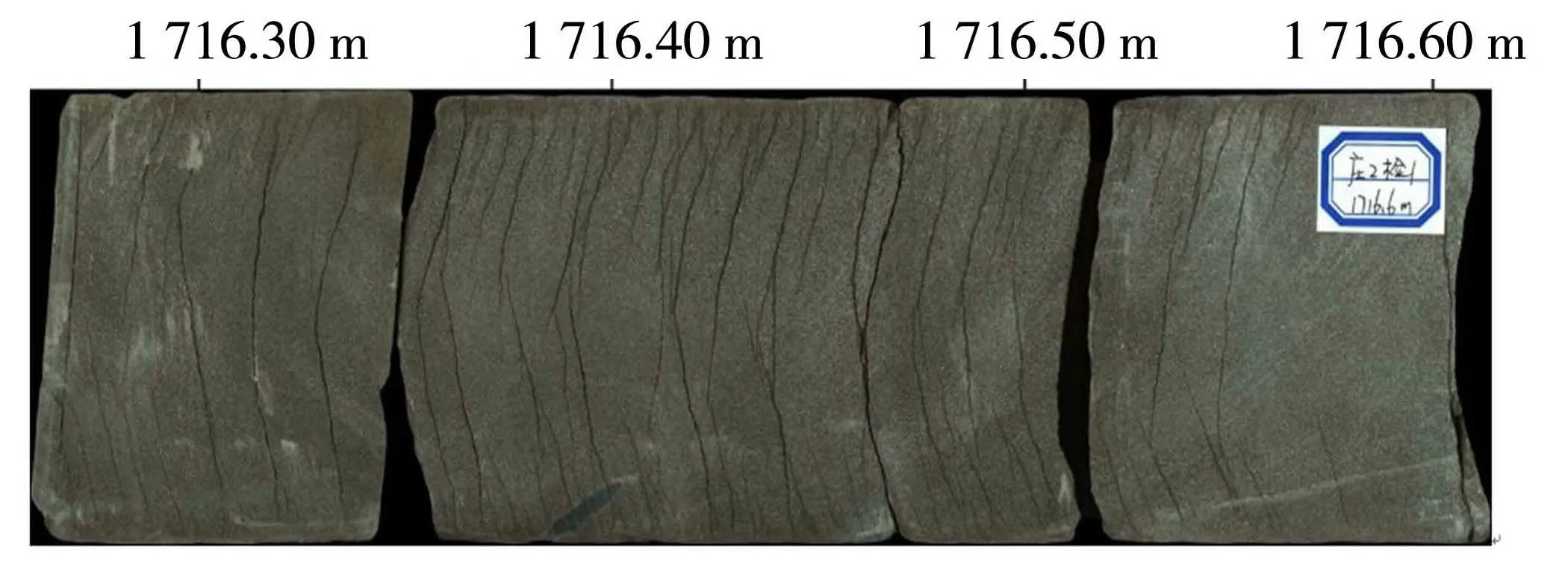

图4 庄2检1井原生水平裂缝,1 714.80 m

图5 庄2检1井原生水平裂缝,1 716.60 m

2.2 压裂缝特征

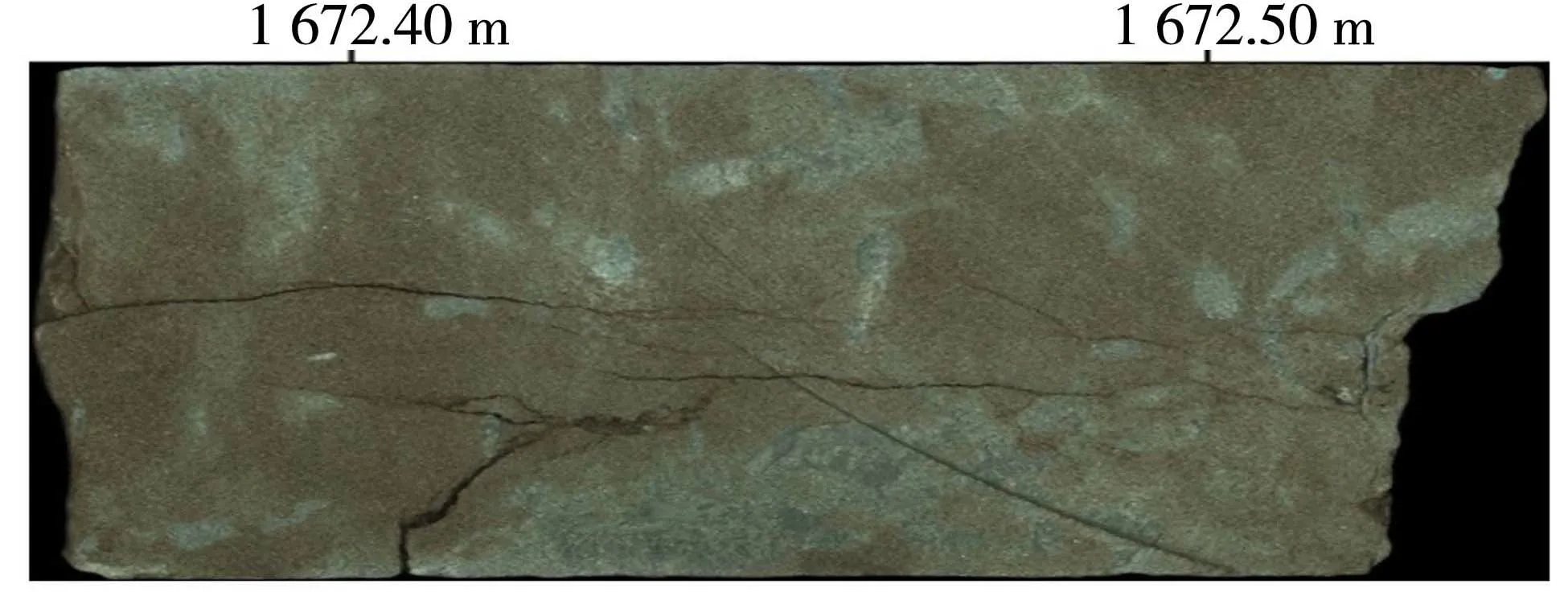

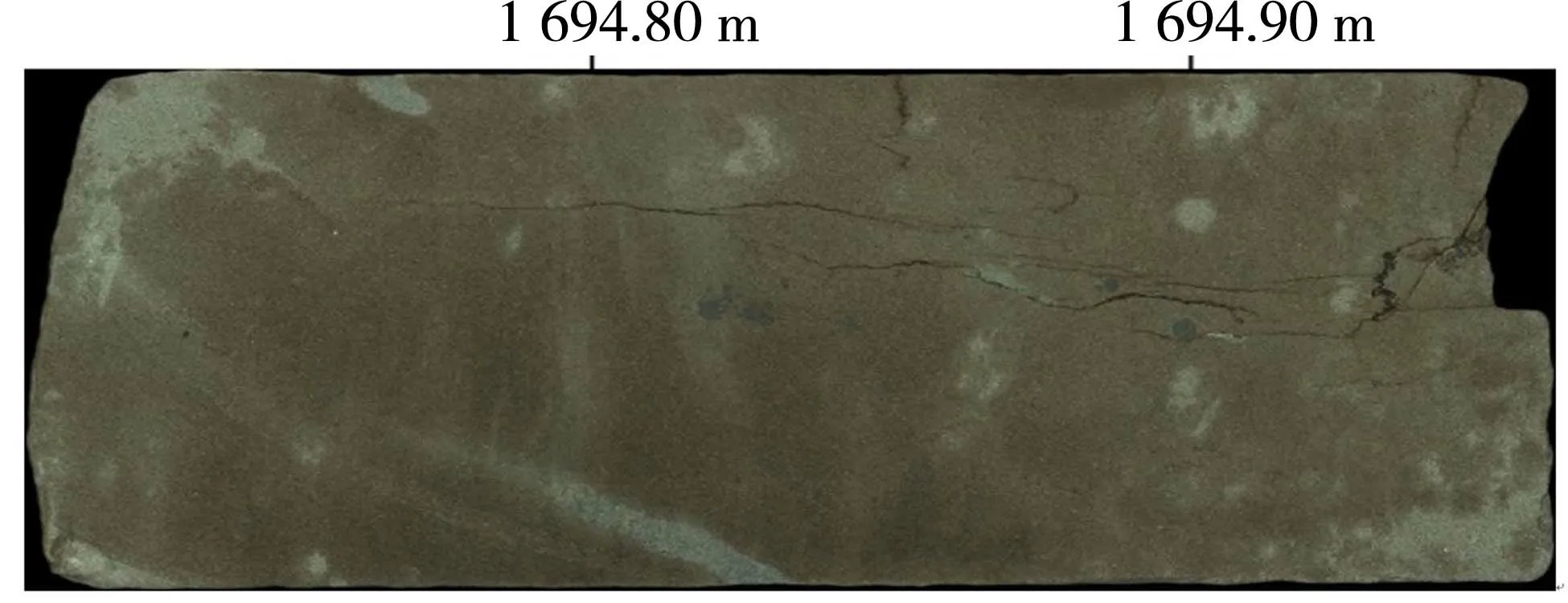

压裂缝属于人工裂缝,是为了提高单井的油气产量对储层进行改造形成的裂缝。该类改造虽然提高了单井的初期产量,但对整个油藏来讲,不仅增加了储层的非均质性,也使后期的剩余油挖潜难度增大。从庄2检1等取心井岩心分析,压裂缝基本为垂直缝,在岩心上呈现的长度较短(图6、图7),不具有穿层性,长度一般为5~12 cm,裂缝开度也较小,为0.2~1.0 mm。岩心中观察到的压裂缝主要发育于块状砂岩中,此类砂岩一般没有明显的层理,粒度从粉砂到中砂岩均有,并且多发育在具有钙质胶结的物性相对较差的砂体内,该规律是由于压裂缝在泥岩或者疏松砂岩内应力释放快、延伸距离短形成的,因而在距离压裂井一定距离的新钻井中取心,压裂缝多发育在致密砂岩中。由于压裂缝自身特点,在压裂井附近裂缝长度和开度均较大,延伸一段距离后逐渐变小。庄2检1井附近虽然有多口压裂井,但距离最近的压裂井也有200 m以上,因而在庄2检1井中发育的压裂缝不具有穿层性是合理的。虽然庄2检1井的压裂缝不具有穿层性,但是在压裂井附近的压裂缝仍具有一定穿层性,对油藏的注水开发具一定的破坏作用。

图6 庄2检1井压裂缝,1 672.40m

图7 庄2检1井压裂缝,1 694.90m

3 裂缝发育模式

庄2断块发育了一套由原生裂缝和压裂缝交织形成的复杂裂缝体系,通过对多口取心井的岩心观察,认为庄2断块裂缝体系由高角度裂缝组成骨架,由呈层性发育的水平裂缝穿插其内部(图8),并经发育在压裂井周围的压裂缝后期改造。该体系在开发初期形成了单井的相对高产,但是注水开发后导致油藏快速水淹,水驱效果差。由于研究区裂缝形成了网络,网络性裂缝对渗流的影响使注水不能形成有效的驱替前缘,裂缝侧向的油井注水难以波及,造成了孔隙驱油效果差,形成剩余油区,导致最终采收率低。

图8 庄2断块裂缝发育体系模式

从庄2检1井取心实验分析可以发现,岩心中裂缝位置的上、下1~2 m范围内剩余油饱和度较低,无裂缝发育段剩余油饱和度较高,说明经过近多年的水驱,裂缝周围1~2 m厚的储层水洗严重,其余储层剩余油仍然较富集,因而在研究区中北部裂缝发育程度较强的区域,剩余油也相对丰富,在合理的注采调整下,研究区仍有较大的开发潜力。

4 裂缝性油藏注采调整研究

近年,针对庄2断块裂缝发育特征,实施了周期注水、关停井两种试验措施,均有一定效果,整体上油藏自然递减率从15.2%下降到9.1%,综合含水从84.6%下降至82.4%,调整效果明显。

4.1 周期注水调整

周期注水能够在地层中造成不稳定压力场,使地层中的油水不断重新分布和交换,从而提高了注水利用率,增大注入水波及系数[8-9]。2015年3月份在研究区北部裂缝发育区优选多个井组实施了周期注水试验,井组平均日产油增加3.6 t,含水降低3.2%。

4.2 高含水油井关井

庄2断块内裂缝使注入水沿裂缝窜进,造成注采井间注入水无效循环的情况。针对这一矛盾,在注水井实施周期注水后,进一步对各井组高含水井实施关井,使注入水循环形成断路,从而改变注入水的地下渗流方向,扩大注水波及体积[10]。例如庄2-24井与注水井庄2-36井形成水驱优势通道,对高含水井庄2-24井关停后,其它两口井见到注水效果,日产油分别增加1.2 t和1.5 t。

5 结论

(1)码头庄油田庄2断块阜宁组油藏为裂缝性油藏。通过岩心观察,研究区裂缝分为原生裂缝和压裂缝两种,原生缝又分为高角度缝和水平缝。高角度裂缝规模大,具有明显的穿层性,属于构造应力释放形成的构造裂缝。

(2)庄2断块发育了一套由原生裂缝和压裂缝交织形成的复杂裂缝体系,该体系由高角度裂缝组成骨架,由呈层性发育的水平裂缝穿插其内部,并由主要发育在压裂井周围的压裂缝后期改造。

(3)通过在研究区实施周期注水、关停井两种试验分析,周期注水可以提高注水利用率,增大注入水波及系数;关停高含水井可以使注入水循环形成断路,从而改变注入水方向,扩大注水波及体积。两种试验均对裂缝性油藏开发具有较好的效果。

[1] 张莉,杨亚娟,岳乐平,等.哈南阿尔善油藏微裂缝特征及其对开发的影响[J].石油与天然气地质,2001,22(2):158-160.

[2] 李元奎.南翼山裂缝性油气藏特征及分布规律探讨[J].天然气工业,2000,20(3):22-25.

[3] 高孝田,胡景双,石磊,等.杨家坝油田裂缝发育规律及对开发效果的影响[J].石油地质与工程,2010,24(3):50-52.

[4] 徐会永,刘金华.江苏油田庄2断块阜宁组油气储层裂缝有效性分析[J].中国石油大学胜利学院学报,2012,26(4):1-5.

[5] 张金亮,刘宝,毛凤鸣,等.苏北盆地高邮凹陷北斜坡阜宁组成岩作用及储层特征[J].石油学报, 2003,24(2):43-49.

[6] 林波,张建良,刘辛.储层流动单元划分在码头庄油田的应用[J].油气地质与采收率,2003,10(4):55-56.

[7] 王瑞,吕新华,国殿斌,等.东濮凹陷三叠系砂岩油藏裂缝特征及主控因素[J].吉林大学学报(地球科学版),2012,42(4):1003-1010.

[8] 张煜,张进平,王国壮.不稳定注水技术研究及应用[J].江汉石油学院学报,2003,20(3):49-52.

[9] 汪益宁,孟浩,赖枫鹏.周期注水改善高含水期油藏开发效果[J].油气田地面工程,2011,30(4):41-44.

[10] 袁建国,张学臣,于俊吉.任丘雾迷山组油藏高含水后期综合调整的实践与认识[J].西安石油学院学报,1996,11(4):25-28.

编辑:王金旗

1673-8217(2016)06-0086-04

2016-05-13

孙东升,高级工程师,1971年生,1996年6月毕业于石油大学(华东),现主要从事油田开发研究工作。

中国石化科技攻关项目“小断块油藏油水过渡带提高采收率技术研究”(P13125)。

TE357

A