鄂尔多斯盆地延长探区石千峰组千5段沉积相分析

2016-12-19王若谷

王若谷

(陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安 710069)

鄂尔多斯盆地延长探区石千峰组千5段沉积相分析

王若谷

(陕西延长石油(集团)有限责任公司研究院,陕西西安 710069)

延长探区上古生界石千峰组千5段具有较大的天然气勘探潜力,为查明其沉积环境特征及沉积演化规律,在大量钻井、测井及岩心测试分析资料的基础上,识别出千5段典型相标志,并据此分析其沉积微相类型和特征,明确了沉积微相平面展布规律。研究表明,延长探区千5段主要发育辫状河三角洲沉积体系,以靖边-横山-子洲-吴堡一线为界,北部为辫状河三角洲平原亚相,南部则发育辫状河三角洲前缘亚相;水下分流河道改道频繁,在横向上往复迁移,在纵向上多期叠置,形成了大规模的砂岩沉积体,是研究区最有利的储集砂体。

鄂尔多斯盆地;延长探区;千5段;沉积微相;

延长探区位于陕北斜坡东南部,包括延安、子长、延长、延川和甘泉5个市县,亦包含外围陕西省内黄陵、黄龙以北区域以及横山、佳县以南区域其余市县。目前,延长探区已明确的主力气层段为上古生界石盒子组盒8段和本溪组,矿权区内盒8段和本溪组已探明天然气地质储量逾5 000×108m3,从周边气田的勘探实践来看,上古生界石千峰组千5段天然气勘探具有较大潜力[1-5],是下步实现增储的重要领域。延长探区已有的钻探及试气资料表明,上古生界石千峰组千5段可见不同程度的气显示,局部储层发育,具有形成工业气藏的潜力。

1 区域地质特征

鄂尔多斯盆地位于华北地台西端,晚古生代先后经历了晚石炭世至早二叠世早期海相沉积阶段,早二叠世晚期海陆过渡相阶段和中晚二叠世的陆相沉积阶段[6-8]。中二叠世早期,海西构造运动使得盆地北部构造运动进一步加剧,兴蒙海槽逐渐关闭,引起强烈的南北差异升降,盆地北缘的阴山古陆提供了大量陆源碎屑[9-10];而盆地南缘的祁连、秦岭形成统一的物源区,开始大量为鄂尔多斯盆地西南及南部地区提供物源[11]。石盒子期,盆地南北向差异沉降幅度大,形成了一套巨厚的河流-三角洲-滨浅湖相碎屑沉积。晚二叠世石千峰期处于海西旋回末期,秦岭海槽再度发生向北的俯冲消减,北缘兴蒙海槽因西伯利亚板块与华北板块对接而消亡,华北地台整体抬升,海水自此完全撤出鄂尔多斯盆地。

根据鄂尔多斯盆地二叠纪最新的分层方案,延长探区石千峰组地层厚度为212~280 m,平均厚251 m。根据岩性组合、电性和沉积旋回等特征,将石千峰组自下而上依次分为千5~千1共五个气层组,其岩性主要以棕红、紫红和紫灰色厚层状泥岩、砂质泥岩为主,夹紫红、紫灰色厚-薄层状砂岩、含砾粗砂岩,常含泥灰岩薄层或钙质结核。其中千5段地层厚度42~65 m,砂砾岩含量明显高于其余小层,岩性主要为中、厚层状棕红、紫灰、灰及灰绿色砾岩、含砾砂岩和紫红色砂质泥岩互层,底部常为一套块状含砾粗砂岩并与下伏上石盒子泥岩段呈冲刷接触。

2 沉积相标志

2.1 碎屑岩颜色

不同沉积环境下所形成的碎屑岩颜色不同,暗灰色和黑色黏土岩表征还原或强还原沉积环境,而红、棕、黄色则反映出岩石沉积时为氧化或强氧化环境。延长探区石千峰组多见大段紫红色、棕红色泥岩、砂质泥岩,砂岩颜色多变,呈紫灰色、暗紫红色、浅灰色。碎屑岩颜色的频繁变化反映出水位变化较频繁,并以季节性干旱气候为主的环境特征。

2.2 岩石组分

通过对区内75块薄片鉴定结果的统计得出,按成分-成因分类标准[12-13],千5段主要储集类型以长石石英砂岩和岩屑长石砂岩为主。石英含量变化范围较大,为25.0%~72.0%,平均为44.8%;长石含量明显高于下伏石盒子组储层,含量为3.0%~47.0%,平均24.6%;岩屑含量为0~50.0%,平均17.5%。

2.3 沉积构造特征

沉积构造直接反映沉积时占优势的沉积介质和能量条件,因而,它是碎屑岩最重要的成因标志之一。延长探区上古生界石千峰组地层常见的沉积构造类型主要有槽状交错层理、板状交错层理、平行层理、水平层理、块状层理等原生沉积构造,而波状层理和粒序层理则比较少见,亦未见干裂、钙质结核等暴露标志,因此可推断出研究区石千峰组沉积期应处于水下沉积环境中,地形整体平坦,水动力条件以牵引流为主,水动力强、水位较浅、水流湍急。

2.4 碎屑岩粒度特征

沉积物的粒度分布受沉积时水动力条件的控制,是反映原始沉积状况的直接标志,薄片鉴定结果表明,研究区千5段砂岩粒度主要以中砂和粗砂为主,颗粒磨圆度较好,多呈次圆状。通过对粒度数据进行统计,根据萨胡判断沉积环境的判别函数,判别结果全部小于-7.149 0,最大值为-26.695 6,最小值为-41.586 5,符合河流(三角洲)相判别结果。

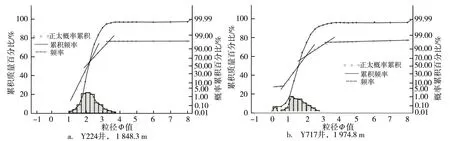

粒度概率曲线中粒度频率直方图峰值20%左右,主峰位于细粒一侧,以细粒组分为主,指示了水下沉积特征。粒度概率曲线多为两段式,以跳跃组分和悬浮组分为主,悬浮组分含量很少,多小于10%,跳跃组分含量很高,多在90%以上,斜率陡。部分样品跳跃总体发育两个次总体(图1a),该类沉积受单一河流作用或者单一湖泊作用的影响较小,大多数为二者共同作用的结果,代表的是一种复杂多样的水流沉积环境,是三角洲前缘相的特征。此外,部分样品的粒度概率曲线特征与其余样品存在一定差别,其粒度频率直方图主峰可位于粗粒一侧,概率曲线为两段式或三段式,偶见滚动组分,跳跃组分含量略低,斜率略缓;悬浮组分含量较少,一般为15%~25%(图1b),这一特征反映了千5段沉积水动力条件较强、分选略差的特征。CM图是表示沉积物结构与沉积作用关系的样品集合图,C值与M值这两个粒度参数最能反映介质搬运和沉积作用的能力。将区内26个样品的C值、M值分别投影图解得出(图2),C值为279~1 383 μm,M值为146~548 μm,主要发育QR段,少量PQ段,即递变悬浮部分为主,其次为悬浮和滚动部分,QR段代表递变悬浮段,递变悬浮搬运是指悬浮物质由下到上粒度逐渐变细,密度逐渐变低,C值与M值成比例变化,图形与C-M基线平行。CM图解指示出研究区应主要受牵引流沉积作用。

2.5 剖面结构特征

图1 延长探区石千峰组千5段典型粒度概率累积曲线

千5段岩性剖面砂泥比较高,最大值可达9.8,近1/3的值大于1,均值0.9。剖面结构多显示为中-厚层砂体与泥质沉积互层,常见大规模交错层理的中粗粒砂岩突然覆盖在薄层的水平纹层的粉砂岩、粉砂质泥岩沉积之上。而且多个单砂体往往反复叠加成一个厚砂体,构成复合正韵律结构,其总厚度远远大于河道深度。自然伽马曲线形态常表现为多个高-中幅箱型或箱型-钟形过渡型的迭加,底部常为突变接触,曲线强烈齿化(图3)。上述特征表明千5段河道砂体具有横向迁移快、砂体间冲刷强烈、经常发生快速废弃-复活的频繁改道性质,总体显示了分布不稳定的辫状河三角洲特点。

3 沉积相类型及特征

研究区上古生界石千峰组千5段总体是一套碎屑岩砂、泥互层沉积,砂岩粒度普遍较大,以正粒序为主,沉积水动力特征指示出研究区目的层段主体处于水下环境中,水体深度不大,水动力较强、水流湍急,河道改道频繁。因此判断研究区千5段为辫状河三角洲沉积相,并可识别出辫状河三角洲平原和辫状河三角洲前缘两大沉积亚相。

图2 延长探区石千峰组千5段砂岩CM图解

图3 延长探区千5段典型剖面结构特征

辫状河三角洲平原沉积主要由分流河道和泛滥平原两种微相组成,其中广泛发育的分流河道是其沉积主体。分流河道沉积岩性多为含砾粗砂岩、粗砂岩及中-细砂岩,发育大型板状交错层、槽状交错层、冲刷面构造。分流河道频繁地分叉、汇合,在横向上不断往返迁移,使分流河道砂体在横向上广泛连片,呈现宽/厚比高的宽平板状。底部冲刷面较平坦,基底起伏不大。单个辫状河分流河道单元厚度不大,一般为3~5 m,多呈宽板状或透镜状,但由于泛滥平原不太发育或被后期河道冲刷掉,所以多个分流河道沉积单元叠合起来就会产生广泛分布、均一组成的厚单元,厚度可达15~20 m。自然伽马曲线呈现齿状钟形或箱形,具中高幅值,曲线顶、底变化突然。由于辫状河三角洲平原分流河道不固定,分流河道对下伏沉积物的冲刷比较强烈,所以泛滥平原沉积相对于分流河道不太发育或保存不完整。沉积物主要为杂色、紫红色泥岩、粉砂岩等。泛滥平原沉积自然伽马曲线呈现低幅值、微齿状。

辫状河三角洲前缘亚相在研究区广泛发育,可识别出水下分流河道、分流间湾和席状砂等微相。由于研究区距物源区较远,地形平缓,水体深度不大,水体的可容空间有限,但水动力较强,水下分流河道频繁改道,往往侵蚀下伏沉积物,常造成河口坝被冲刷减薄或者根本不发育。水下分流河道沉积主要是含砾不等粒砂岩、粗-中砂岩,含少量细砂岩薄层,单层砂厚一般为5~8 m。砂岩中沉积构造较发育,由下至上依次为冲刷面、大中型槽状交错层理、板状交错层理及平行层理。单砂体在剖面上稍显正韵律的沉积序列,反映了水动力条件由强变弱的周期性变化。但由于水下分流河道砂体频繁交互,剖面上则形成多层楼式的正韵律的含砾砂岩、粗砂岩组成的叠合砂体。叠合砂体中间夹有细粒的分流间湾沉积,因此自然伽马曲线总体上表现为坝底突变的箱形曲线的多次叠加。分流间湾沉积发育于河道间,主要岩性为浅灰绿色、紫红色和杂色泥岩、泥质粉砂岩,常见块状层理及小型沙纹交错层理。自然伽马曲线表现为低幅微齿状。席状砂一般是水下分流河道或河口坝砂岩经波浪改造而成,岩性一般为分选相对较好的细砂岩、粉砂岩等,发育波状层理及小型交错层理等,一般与前辫状河三角洲沉积呈薄互层,自然伽马曲线表现为指状或尖峰状,中等幅值,席状砂一般厚度不大,为0.5~2.0 m。

4 沉积相平面展布特征

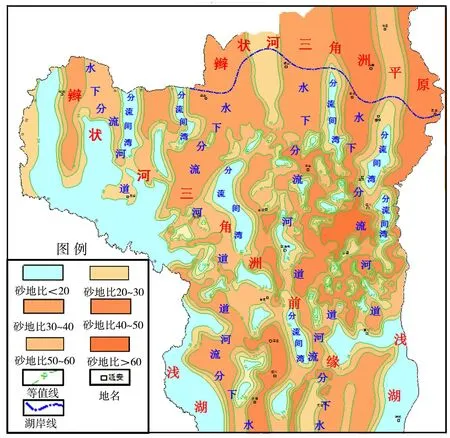

晚二叠世海西旋回末期,秦岭海槽发生向北的俯冲消减,华北地台整体抬升。千5期是石千峰期盆地北缘构造碰撞最强的时期,同时也是石千峰期位于盆地南缘的秦岭海槽向北俯冲削减最强的,给研究区提供了充沛的南、北物质来源。受物源区抬升和湖平面迅速下降的影响,可容空间有限,水动力强,形成的辫状河三角洲快速向湖推进,(水下)分流河道在横向上往复迁移,在纵向上出现多期叠置,形成了大规模的砂岩沉积体。在研究区北部靖边-横山-子洲-吴堡一线以北发育辫状河三角洲平原沉积,分流河道砂体反复叠置,累积厚度巨大,平均厚度可达20 m。在该线以南,则进入辫状河三角洲前缘亚相,水下分流河道砂体改道频繁,砂体连续性好,宽度大,弯曲度较小,分流、汇合作用强。北部物源区自东向西可大致识别出6条近南北向展布的水下分流河道砂体,分别沿吴堡-宜川、清涧-延长、横山-子长、靖边-志丹、吴起及定边展布,在东部的子长、延川、延长区域水下分流河道分流、汇合作用显著,砂体叠置连片,呈席状大范围展布,砂体累积厚度多在25 m及以上,砂地比多在40%以上,最高可达60%。西部定边、吴起地区水下分流河道交汇作用有限,水下分流河道的弯曲度明显低于东部地区,呈扇状或朵叶状向湖盆展布,砂体累积厚度略有减薄,多在15 m及以上,砂地比为30%~50%。南部物源区自东向西可大致识别出4条辫状河水下分流河道砂体,分流、汇合作用强烈,砂体呈扇状向湖盆展布。黄陵-洛川-富县一线砂体累积厚度最大,砂厚多在25 m及以上,砂地比40%及以上。南、北向物源砂体在甘泉-宜川一带交汇贯通,连片性强。滨浅湖范围较小,仅发育于研究区东南部和西南部(图4)。

图4 延长探区石千峰组千5段沉积相平面展布

5 结论

研究区上古生界石千峰组千5段沉积期地形整体平坦,水动力条件以牵引流为主,水动力强,水位较浅。区内主要发育辫状河三角洲沉积体系,以靖边-横山-子洲-吴堡一线为界,北部为辫状河三角洲平原亚相,南部则发育大范围的辫状河三角洲前缘亚相。水下分流河道改道频繁,在横向上往复迁移,在纵向上出现多期叠置,形成了大规模的砂岩沉积体,是研究区最有利的储集砂体。

[1] 王香增. 延长探区天然气勘探重大突破及启示[J].石油与天然气地质,2014,35(1):1-9.

[2] 王震亮,张立宽,孙明亮,等. 鄂尔多斯盆地神木-榆林地区上石盒子组-石千峰组天然气成藏机理[J].石油学报,2004,25(3):37-43.

[3] 李振宏,王欣. 鄂尔多斯盆地东部石千峰组天然气成藏机理初探[J].天然气地球科学,2005,16(3):314-318.

[4] 兰朝利,张君峰,陶维祥,等. 神木气田石千峰组储层沉积微相与成岩作用[J].西安石油大学学报(自然科学版),2011,26(1):28-33.

[5] 张清,孙六一,黄道军,等. 鄂尔多斯盆地东部石千峰组浅层气成藏机制[J].天然气工业,2005,25(4):12-13.

[6] 席胜利,李文厚,刘新社,等.鄂尔多斯盆地神木地区下二叠统太原组浅水三角洲沉积特征[J].古地理学报,2009,11(2):187-194.

[7] 陈洪德,侯中健,田景春,等.鄂尔多斯地区晚古生代沉积层序地层学与盆地构造演化研究[J].矿物岩石,2001,21(3):16-22.

[8] 叶黎明,齐天俊,彭海燕,等.鄂尔多斯盆地东部山西组海相沉积环境分析[J].沉积学报,2008,26(2):202-209.

[9] 蔺宏斌,侯明才,陈洪德,等.鄂尔多斯盆地苏里格气田北部下二叠统山1段和盒8段物源分析及其地质意义[J].地质通报,2009,28(4):483-492.

[10] 肖建新,孙粉锦,何乃祥,等.鄂尔多斯盆地二叠系山西组及下石盒子组盒8段南北物源沉积汇水区与古地理[J].古地理学报,2008,10(4):341-353.

[11] 屈红军,马强,高胜利,等.物源与沉积相对鄂尔多斯盆地东南部上古生界砂体展布的控制[J].沉积学报,2011,29(5):825-834.

[12] 蒋凌志,顾家裕,郭彬程.中国含油气盆地碎屑岩低渗透储层的特征及形成机理[J].沉积学报,2004,22(1):13-18.

[13] 赵澄林,朱筱敏.沉积岩石学[M].北京:石油工业出版社,2001:102-103.

编辑:赵川喜

1673-8217(2016)06-0001-04

2016-04-20

王若谷,博士,工程师,1985年生,2013年毕业于西北大学地质学系矿产普查与勘探专业,现从事天然气勘探方面的工作。

中国地质调查局地质调查计划项目“鄂尔多斯盆地多种能源综合调查评价”(12120114009201)。

TE111.3

A