凉山黑猪资源现状调查报告

2016-12-19王强黄卫平曾国茂黄剑锋

王强,黄卫平,曾国茂,黄剑锋

(凉山州畜牧兽医科学研究所,四川西昌615013)

凉山黑猪资源现状调查报告

王强,黄卫平,曾国茂,黄剑锋

(凉山州畜牧兽医科学研究所,四川西昌615013)

凉山黑猪(图1—图7),因其生活在乌蒙山和金沙江流域的山地区域,又名乌金猪,其与云南的大河猪、贵州的可乐猪及威宁猪均是乌金猪的同种异名。1961年乌金猪就以国家级优良猪种被列入《国家猪种资源志》,也是《中国地方猪种资源保护》品种目录中的34个地方品种之一。凉山黑猪属于我国西南型山地猪种,脂肪型猪,其体型小、产仔数少、耐粗饲、抗病力强、肉质鲜美,是地方特产“冕宁火腿”的生产原料。

图2 凉山黑猪带仔放牧

图3 凉山黑猪肥育猪

图4 大白×凉山黑猪二杂猪

图5 杜洛克×凉山黑猪二杂母猪

图6 巴克夏×杜×凉三杂仔猪

图7 杜洛克×杜×凉三杂仔猪

1 凉山黑猪在凉山畜牧生产中的重要性

凉山州是四川省三大牧区之一,畜牧资源丰富,2013年实现畜牧业产值164.9亿元,占农业总产值的45.46%,畜牧业收入是农牧民主要经济来源之一。2013年猪、牛、羊、禽出栏分别达489.7万头、30.32万头、280.29万只、1 606.43万羽,全州肉、蛋、奶产量分别达到44.54万t、2.63万t、4.39万t,猪肉产量占肉类总产量的76%,养猪经济效益占畜牧业总效益的65%以上,养猪业在凉山牧业经济结构中占有重要的地位。

2 凉山黑猪的分布及产区自然生态环境

凉山黑猪在全凉山州17个县市的少数民族地区和边远山区均有分布,其中以昭觉、美姑、布拖、木里、金阳、普格、喜德、甘洛、越西、雷波、盐源等县为主。据统计,2013年全州存栏凉山黑猪能繁母猪35.86万头,占全州能繁母猪的45.8%。海拔1 500 m以上的昭觉、美姑、布拖、金阳、喜德、木里县等彝族、藏族主要聚居区存栏达23.16万头,占全州凉山黑猪存栏的64.6%,以昭觉、美姑主产区保有数量最大,其产地获得了全省第一个有机产品认证基地称号,是我州二半山及高寒山区饲养的主要畜禽之一,是农牧民主要的经济、生活来源。海拔1 500 m以下安宁河谷流域的冕宁、西昌、德昌、会理、会东等县存栏2.89万头,占全州凉山黑猪存栏的8.1%。

凉山黑猪产区自然生态环境独特,境内高山峡谷、崇山峻岭、江河纵横,有着比较特殊的地理位置和独特的气候条件。其地处青藏高原东南缘,云、川两省交界的横断山脉裂谷中,海拔325~5 958 m,80%的地貌在1 200~2 500 m之间。受地理和地形的影响,形成了以德昌为界的南亚热带,以西昌为代表的亚热带,以昭觉为代表的暖温带、寒带和以雷波为代表的春旱夏雨区,年降雨量在800~1 000 mm左右,年日照920~2 600 h。具有干、雨季分明,日照充足,气温年温差小,日温差大,冬无严寒,夏无酷暑,四季如春之说。高寒山区主要为牧区,由于海拔高,气候寒冷,农作物以荞、麦、洋芋、园根为主,家畜以放牧为主,多在草坡草场林地放牧,仅在冬季大雪封山时转为舍饲;二半山区为半耕半牧区,海拔相对较低,气温升高,水源便利,农作物以玉米、大豆、洋芋、荞麦、园根、水稻为主,辅以少量蔬菜。猪以放牧加补饲为主,白天在外放牧,早晚进行补饲,以瓜、农作物秸秆搭配荞麦糠、玉米等为主。

3 凉山黑猪种质特征

对昭觉县的四开片区、竹核片区,美姑县的九口乡、巴普镇4个乡镇的40户养殖大户进行了走访调查,调查所饲猪的品种、数量、体尺、外貌、生产性能、经济效益、疫病防制等情况。

3.1 体型外貌

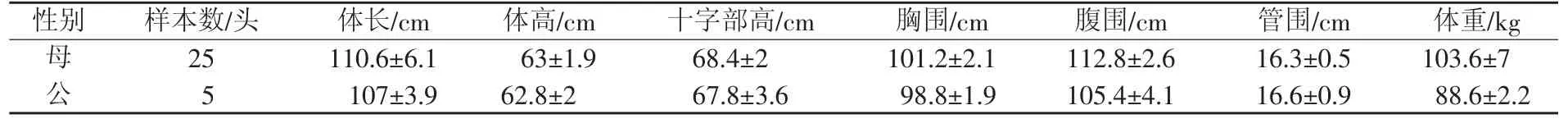

共对25头成年母猪和5头公猪进行了体尺测定(表1),母猪、公猪均重分别为103.6、88.6 kg,公猪普遍比母猪体重轻,这与农村公猪配种早,利用年限比母猪短有关。母猪平均体长为110.6 cm,体长大于120 cm的有2头占8%,小于100 cm的有1头占4%,大部分体长集中在103~119 cm之间,这与潘洪彬等[1]的研究一致,说明凉山黑猪以中型体格为主。内江猪体长、体高、胸围分别为97.73、49.68、82.73 cm,凉山黑猪与之比较,各项指标均大于内江猪,而内江猪在地方猪种中属于体型较大猪种,因此,凉山黑猪也属于较大型的地方猪种。

表1 凉山黑猪体尺测定

从外貌毛色看,凉山黑猪毛色多为黑色,少量灰黑色、浅棕黄色,部分在蹄冠部、额部、尾尖有少量白毛,背腰平直,少量背腰呈“凹”型,后躯发达,较肩部略高5 cm左右,尻部倾斜,四肢粗壮结实,蹄质坚实,飞节上部有皱褶,耳中等下垂,头中等大小,额头有旋毛,皱纹少而浅,嘴筒粗直,一般有三道皱褶,民间有“嘴上三道箍,额印八卦图,脚上穿套鞋”之说。

3.2 杂交利用情况

改革开放30年来,凉山黑猪在品种改良方面作了大量的工作,先后引进内江猪、荣昌猪、太湖猪杂交提高其产仔数及生长速度;引进长白、约克、杜洛克猪杂交改良提高其瘦肉率和生长速度。据统计,2013年凉山黑猪的杂交改良面已达52%。但其商品化程度低,除自给自足外,黑猪肉进入市场的不多,销售到大、中城市的更是很少。

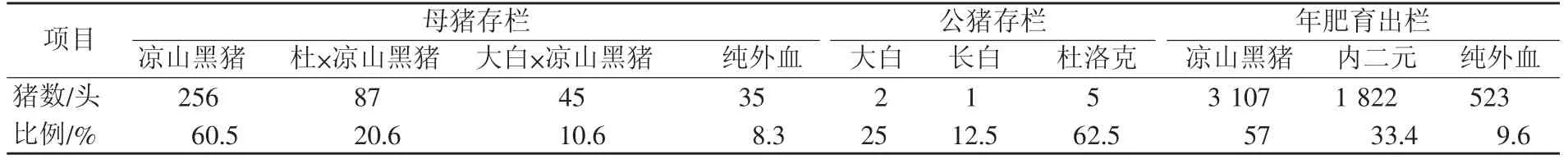

从表2可以看出,40户养殖户共饲养母猪423头,年出栏肥育猪5 452头,平均户饲养母猪10.6头,每头母猪年出栏肥育猪12.9头;凉山黑猪饲养比例达60.5%,说明在彝族聚居区,农牧民仍以本地凉山黑猪作为主要的饲养品种,二杂中,以杜洛克公猪配凉山黑母猪的后代作为母猪的比例较高达20.6%,而大白×凉山黑猪母猪和纯外血母猪比例较低,仅10.6%和8.3%,这与彝族群众喜爱黑毛猪的饲养习惯和消费习惯有关。而杜洛克公猪配凉山黑母猪所产二杂仔猪毛色全为黑色,既保持了黑色被毛的外观,又提高了生产性能,符合生产需要。从外种公猪的饲养情况也可以看出,优良杜洛克公猪的比例达62.5%,杜洛克种公猪符合凉山黑猪品种改良的需要;从调查的存栏母猪所对应的商品猪出栏情况看,凉山黑猪年出栏12.1头,内二元母猪年出栏13.8头,纯种外元母猪年出栏14.9头,凉山黑猪的出栏率最低,二杂猪和纯外血猪逐渐升高,说明凉山黑猪进行品种改良有利于提高成活率和出栏率。

表2 饲养结构情况统计

3.3 生产性能

3.3.1 繁殖性能凉山黑猪性成熟早,公猪在40日龄左右即有爬跨行为,3~4月龄一般就开始配种使用,一般利用1~2年左右便阉割肥育;母猪一般4月龄前后即开始发情,发情2~3个情期后在5~6月龄开始配种,有效乳头5~7对,产仔数一般在8~8.6头,农户散养在35~45日龄断奶,断奶仔猪体重一般在5.4 kg左右。母猪一般利用3~5年,有特别优秀的利用7~8年。

由表3可知,凉山黑猪产仔数最低,仅8.4头,二杂母猪产仔数较纯种凉山黑猪有所提高达9.1~9.2头,提高了0.7~0.8头/窝,说明利用瘦肉型良种公猪,可以提高产仔数。而纯外种母猪产仔数为9.8头,与省州内养猪发达地区比产仔数稍低,这可能与彝区农牧民的饲养管理水平、饲料营养的影响有关系。

表3 母猪产仔情况统计头

由于条件和生产意识的限制,所调查养殖户并没有对初生仔猪进行逐头称重,但据养殖户反映,凉山黑猪杂交改良后,所产仔猪个体明显增大,且较均匀。这与我们凉山州畜科所大黑猪选育场测定的试验结果一致,见表4。凉山黑猪其初生仔猪平均重为0.81 kg,且离散度大,个体不均匀,但经杂交改良后,其初生重明显提高达1 kg以上,个体均匀度较好。

表4 凉山州畜科所凉山黑猪选育场产仔初生重统计

3.3.2 肥育性能在交通不便的高寒山区,仔猪断奶时间普遍在42 d左右,仔猪断奶后1~2月少量饲喂全价饲料,过后以当地农作物玉米等为主要饲料饲喂,因此生长速度慢,12月龄出栏体重在80~98 kg,全程日增重在220~270 g之间;在公路沿线等交通方便经济相对发达的河谷地区,仔猪断奶时间普遍在35 d左右,仔猪断奶后至出栏期间,饲料以浓缩料加玉米面为主。与高寒山区猪只比较,生长速度较快,10月龄出栏体重在85~95 kg,全期日增重在285~315 g之间。

3.3.3 疫病防制现状

(1)疫苗免疫情况。

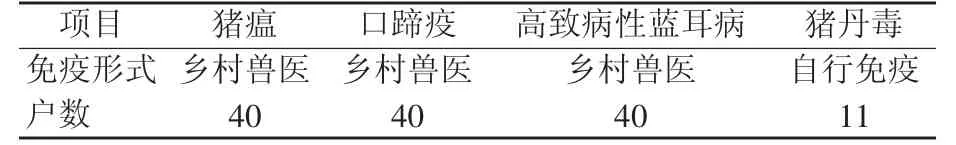

对疫苗免疫情况调查显示(表5),对猪瘟和口蹄疫,农户做到了100%全部免疫,但其它疫苗,仅有11户养殖户进行了猪丹毒的免疫,说明养殖户对疫苗免疫的重视度不够,积极性不高;从免疫形式来看,免疫操作人员主要是乡村兽医,养殖户自己免疫操作的较少,占27.5%,说明养殖户对免疫注射这些基本的操作掌握不够,主要依赖于乡村兽医进行免疫注射。对影响凉山黑猪的主要疾病之一地方性支原体肺炎,调查农户没有人作免疫预防。

表5 疫苗免疫情况

(2)疫病情况。

从调查情况来看,困扰养殖户养猪的疾病近年来越来越复杂。主要疾病或病症是仔猪黄白痢、断奶仔猪多系统衰竭综合征、喘气病、传染性胃肠炎、猪丹毒等。究其原因,一是近年来受大环境的影响,疫情较为复杂;二是养殖设施设备差,圈舍设计不科学,无保温设施或保温效果不理想,使乳猪没有适宜的生活环境;三是卫生消毒没实施或不合理;四是疫苗免疫不到位。应重视一些主要疫病免疫,如喘气病、传染性胃肠炎、猪丹毒等。

4 建议或意见

(1)凉山黑猪是我州地方优良畜禽品种资源,覆盖面广,是农牧民饲养的主要畜种之一,对我州牧业增效、农民增收意义重大,是我州畜牧业可持续发展的方向和基础。建议对其开发利用工作中,一是要做好凉山黑猪的保种和选育提纯。州畜科所对凉山黑猪一直在进行着相关研究与试验推广,但由于资金困难等原因,研究的面较窄、深度不够、规模不大,进展较为缓慢,急需国家加大对凉山黑猪基础研究的资金投入力度。二是要做好凉山黑猪的杂交利用。据州畜科所凉山黑猪试验场测定[2],纯种及含黑猪血缘50%以上的杂种猪,其肌内脂肪含量均在3%以上,且肌肉风味氨基酸含量达78.88%以上,是标准的优质肉;含黑猪血缘75%以上杂交组合,其腿臀比例最高,适合腌制火腿,含黑猪血缘50%以上杂交组合,猪的肉质风味最好,适合加工冷鲜肉。

(2)总结、推广一套凉山黑猪标准化生产的性能测定及饲养技术规程。抓紧凉山黑猪标准化生产相关技术规程、标准的制定及申报工作。

(3)调查表明,加系杜洛克种猪在凉山生态区适应性强,且杂交改良凉山黑猪的效果明显,在符合彝区民众消费习惯的同时,大幅提升了凉山黑猪的生产性能,应加大以杜洛克公猪为主的二元、三元杂交生产利用。

(4)应加大牧业实用技术的培训和推广力度。加强对养殖户的牧业实用技术培训,如饲料配制技术、临床用药基本常识、免疫注射、饲养管理技术、牧草种植技术等,以提高其养殖水平。

(5)充分利用社会资本,引入企业,在乌金猪品种资源保护基础上有计划的进行开发利用。

[1]潘洪彬,秦贵信,高士争.乌金猪种质特性及日粮适宜营养水平研究进展[J].中国畜牧兽医,2011(10):208-210.

[2]黄卫平,王强,孙燕.凉山黑猪及其杂交后代胴体性能及肉质品质测定[J].四川畜牧兽医,2013,40(12):20-22.

(编辑:郭玉翠)

S828

A

1002-1957(2016)02-0062-03

2016-01-09

大凉山黑猪开发与利用项目[(凉财建2013)92号]

王强(1979-),男,四川泸州人,高级畜牧师,主要从事养猪生产与研究工作.E-mail:25358484@qq.com