市域快速轨道交通的技术特征与标准研究

2016-12-16万学红李忍相冯爱军

万学红 李忍相 冯爱军

(1.北京城建设计发展集团股份有限公司,100037,北京;2.京津冀城际铁路投资有限公司,100101,北京∥第一作者,教授级高级工程师)

市域快速轨道交通的技术特征与标准研究

万学红1李忍相2冯爱军1

(1.北京城建设计发展集团股份有限公司,100037,北京;2.京津冀城际铁路投资有限公司,100101,北京∥第一作者,教授级高级工程师)

我国未来对市域快速轨道交通(简称“市域快轨”)的建设需求巨大,但是缺少相应的设计标准。通过比较国内外市域快轨的技术特征,总结出我国市域快轨在技术标准方面存在的主要问题,阐述了我国市域快轨的功能需求和服务目标定位,提出了有别于我国既有地铁或铁路设计标准的市域快轨技术标准,包括标准项及标准取值,对制定我国市域快轨设计标准具有参考价值。

市域快速轨道交通; 技术特征; 技术标准

First-author′s address Beijing Urban Construction Design & Development Group Co.,Ltd.,100037,Beijing,China

随着我国城市轨道交通的快速发展和国家新型城镇化规划实施对都市圈和城市群交通建设的推动,在城市轨道交通网络中起着重要支撑作用的市域快速轨道交通(以下简称“市域快轨”),被提上重要议事日程。

相对于地铁,市域快轨具有服务半径大、旅行时间长、运行速度快、服务水平要求高等特点。相对于普通铁路及城际铁路线路,市域快轨线路又具有站间距小、快速起停要求高、市区多地下、故障救援快、高峰小时行车对数多等特点。但因市域快轨的发展滞后且管理缺失,致使其适用范围、功能定位、技术标准等应用条件迟迟未予明确;同时,既有的地铁设计规范[1-3]及城际铁路设计规范[4]又不能很好地满足市域快轨的设计需要,故而城市轨道交通网络未能科学合理构建,市域快轨功能也未得到有效发挥。

目前已有少量的市域快轨技术特征的研究成果。文献[5]对国外市域快轨线路技术特征作了分析,文献[6]研究了市域快轨线路设计方案的评价方法,文献[7-8]分别讨论了市域快轨线的功能定位及合理长度,文献[9]研究了北京市域快轨线路的主要技术指标。本文拟总结既有的市域快轨方面的研究成果,结合笔者多年轨道交通线路设计经验,对我国市域快轨的主要技术特征指标进行分析,为相关的技术标准制定提供参考。

1 市域快轨主要技术特征分析

1.1 国内既有市域快轨

尽管国内市域快轨的建设存在政策、规范、产品等方面的缺陷,但由于其需求客观存在,故各个城市还是逐步进行了市域快轨的建设。市域快轨建设在取得一定成绩的同时,也存在这样或者那样的问题。总体来看,其技术特征如下。

(1)线网层次。目前国内一二线城市轨道交通的建设基本进行至第二或第三轮,相应的轨道交通线网也进行了几轮的修编。在以前的轨道交通建设中,由于对市域快轨的认识不足或不清晰,整个线网的构成基本以地铁为主,线网中缺乏市域快轨的层次或没能体现市域快轨技术特点。

(2)系统制式。目前,国内现行技术规范标准主要有国铁标准及地铁标准两大系统,缺乏专门的市域快轨技术规范标准。因此,各大城市存在两种市域快轨建设方式,一是直接利用国铁线路,开行市郊列车;二是以地铁延伸线的方式,采用地铁制式,提供市域快轨的服务。

(3)运营特点。采用地铁技术标准建设的市域快轨运营模式单一,除速度低之外,多采用站站停的运营模式,无法应对中短、快慢客流差异性需求。采用国铁技术标准建设的市域快轨,虽然速度高,采用了快慢车、大小交路等运营模式,但高峰小时及非高峰小时运营间隔过大,没有真正提供公交化的服务水平。

1.2 国外既有市域快轨

与我国城市轨道交通建设正处于起步或者发展阶段不同,国外发达国家大城市轨道交通已经基本稳定。市域快轨的技术特征与其所在国家和城市的经济、人口、文化、历史等多方面因素密切相关。从总体来看,在以日本为代表的亚洲国家与在以法国、英国为代表的欧美国家相比,两者市域快轨的技术特征有所不同。

1.2.1 国外市域快轨概况

(1)有通勤都市圈轨道交通线网规模大即围绕核心城市,都存在着一个跨越行政区的通勤都市圈。其具体范围各不相同,一般为50~100km,与中心城的连接强度也不相同。尽管通勤都市圈范围很大,但主要出行客流集中在30~50 km半径组团附近。国外通勤公交化的轨道交通线网规模都远高于目前我国各大城市规划的轨道交通线网规模。

(2)市域快轨层次清晰。服务于通勤都市圈的市域快轨系统独立于地铁系统。在人口规模大、相对比较密集的城市(如东京、大阪),市域快轨是支撑其整个都市圈发展的主体轨道交通系统。市域快轨无论采取国铁制式还是地铁制式,都应能提供公交化的早晚高峰通勤服务。

(3)利用国铁提供城市快速通勤服务。国外的国铁建设年代较早、规模较大,且货运萎缩。故国铁系统能够被市域快轨利用。其中,东京、大阪的利用规模小,而在欧美城市则为大规模主体利用。无论市域快轨利用国铁的规模是大是小,其高峰时段均提供了类似地铁的高密度、公交化服务。

(4)客运能力特点。东京、大阪市域快轨的客运能力远大于地铁,而欧美城市市域快轨客运能力基本小于地铁系统。市域快轨的客运能力需求与城市的人口规模、分布密切相关。对于强中心的城市(如东京、大阪)而言,市域快轨的客运能力需求一般较大。尽管职住平衡是各大城市规划的追求目标,但基本都未实现。这就导致了市域快轨潮汐性特征明显,尽管全天客流量不大,但高峰小时客流量较大。

(5)系统制式。国外市域快轨一般统一采用国铁或单独市域快轨的系统制式。市域快轨各线路之间,甚至市域快轨与地铁之间,基本都有互联互通。

1.2.2 技术特征

尽管国外市域快轨长短、建设时序、系统制式各不相同,但总的看来,在如下方面仍有规律可循:

(1) 最高速度及旅行速度。最高运营速度一般为100~160 km/h之间,旅行速度则为50~80 km/h。需要指出的是,国外的市域快轨建设年代较早,多为20世纪初,现在的最高速度是多年来不断改造升级后的速度。受曲线半径等工程条件限制,部分线路最高运营速度仅达到100 km/h。

(2) 站间距。亚洲城市和欧美城市的市域快轨站间距有着明显的不同。在亚洲城市,站间距多为2 km左右;在欧美城市,站间距为3~5 km左右。这主要是因为亚洲城市人口密度大,且主要新城与中心城区都已连片发展,故站间距相对较小。

(3) 列车编组与客流特征。在东京、大阪等亚洲城市,市域快轨一般为8~10节编组,而地铁为6~8节编组;市域快轨高峰小时断面客流明显较大。在欧美城市情况则相反,中心城区地铁编组要一般大于市域快轨列车编组。

(4) 运营模式。各大城市都采用快慢车混跑、大小交路套跑,以及跨线运营等多种灵活的运营组织模式。

(5) 衔接模式。各大城市的市域快轨都会深入中心城区或贯穿中心城区,并能与多条地铁线路换乘衔接。

1.3 我国市域快轨的功能定位分析

城市轨道交通属于集多专业、多工种于一身的复杂系统,为梳理市域快轨的主要关键技术,应做到:①确定功能需求和服务目标定位;②根据功能需求、服务目标定位,制定系统解决方案;③根据系统解决方案确立技术特征和标准。市域快轨的技术特征和标准应体现其快速、大间距、运营组织灵活,以及客流潮汐性等特点,故应在铁路技术规范标准和地铁技术规范标准的基础上,重点对市域快轨的差异性进行分析研究,并提出相应解决方案。

(1)功能定位。市域快轨应属于城市轨道交通范畴,与城市中心区的轨道交通共同构建城市轨道交通网络。市域快轨可自成体系,相对独立运营,与城市中心区轨道交通接驳换乘,也可与城市中心区轨道交通互联互通。

(2)服务范围。市域快轨主要服务于城市中心区以外,且距大城市、特大城市和超大城市中心城区外20~100 km 半径内的城市功能属性和经济属性一致的城市和城镇组团。其服务范围不局限于城市行政辖区,可涵盖核心城市周边与之经济、人口交流等较为紧密的区域。服务范围内居民的工作、生活具有同城化特征。即服务区域非指行政区域,而以居民交往联系的紧密程度及特征来界定。

(3)服务对象。在城市郊区和与中心城日常工作、生活交往紧密地区,民众的早晚高峰时段出行需求最为迫切,所以市域快轨的服务对象以通勤乘客为主,以通商、通学等其它乘客为辅。

(4)最高速度与服务目标。城市规模愈大,通勤范围愈大,通勤时间愈长。为提高城市都市圈的活力,宜缩短通勤时间。国外一些城市经验表明,主城和卫星城之间的通勤时间约为1 h 时,更能吸引主城工作的民众和新增的居民在卫星城集聚。所以,市域快轨的服务目标应使通勤交通出行时间不宜大于1 h。由于主要都市圈的辐射范围为50~80 km,则按照列车旅行速度60~80 km/h计算,市域快轨列车的最高速度应为120~160 km/h。

(5)舒适标准。由于市域快轨运营速度快、站间距长,因此为提高乘车舒适性,需提高车厢内座席比例,车厢内有效空余地板面站立乘客密度不宜大于4人/m2。

2 市域快轨的技术标准

笔者认为市域快轨的技术标准与地铁、铁路存在以下方面有明显差异。

2.1 系统运能

市域快轨系统运输能力除参考客流预测确定外,也可结合城市发展的空间及资源共享需求综合确定,并预留运能裕量,其远期最大运输能力不宜大于24对/h。其考虑因素为:①提高列车最高运行速度,会增加终点折返站列车进站时间,会影响到终点站折返能力,降低行车密度;②市域快轨沿线客流多为长距离出行,部分时间段出行较为集中,对出行时间要求较高,故在运营组织上宜采取快慢车越行组织模式,但快车对慢车的越行会造成能力的折减,会降低行车密度;③按照目前信号系统设计原理,列车之间的安全保障距离=列车制动距离+反应时间行走距离+安全距离+误差,故随着列车最高运行速度的提高,行车间隔需要加大,从而降低行车密度。

另外,从站间距、行车密度与区间风井工程实施规模的匹配性考虑。如地下线路的行车密度大于24对/h,即行车间隔小于2.5 min,则所有地下区间均须考虑设置区间风井。目前各城市市域快轨建设往往滞后于市区轨道交通,若市域快轨线路埋深较深,则其设置区间风井会大幅增加工程难度和投资。

2.2 车辆类型与供电制式

2.2.1 车辆类型

市域快轨车辆应满足运行速度高、启停频繁的要求,才能为中长距离通勤客流提供公交化服务。为适应国内各城市的不同环境和需求,车辆应有广泛适应性。国内厂商可提供市域A、B、D 3种车型。市域A、B型车的最高运行速度为120~160 km/h,其车辆基本外形尺寸与城市轨道交通A、B型车接近并满足限界要求。主要区别在于牵引动力提升、齿轮驱动装置改变及基础制动方式改变(踏面制动变为轮盘制动)等。市域D型车的最高运行速度为120~160 km/h,其车辆断面尺寸与既有城际动车组车辆接近。主要区别在于市域D型车缩短车辆定距,增强小曲线半径通过能力。

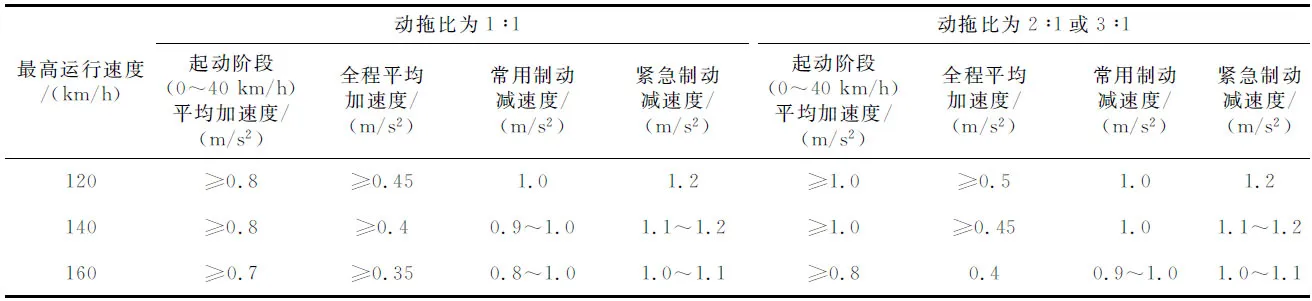

(1) 动力性能。在定员载荷下,列车运行于平直干燥轨道上,当采用额定供电电压且车轮为半磨耗状态时,列车加减速性能宜符合表1的规定。

(2) 故障救援。当损失1/4动力时,列车在超员载荷工况下仍可在30‰坡道上起动,并维持运行至线路终点站;当损失1/2动力时,列车在超员载荷工况下仍可在30‰坡道上起动,并使列车行驶到最近车站;一列空载列车可将另一列停在30‰坡道上的相同编组超员载荷故障列车牵引(或推送)至临近车站;一列空载列车可将另一列停在30‰坡道上的相同编组故障空车牵引(或推送)到车辆段。

(3) 车体强度及定员。以每平方米有效空余地板面积站立的人数为依据:定员按4人/m2计算,超员按6人/m2计算,车体强度校核按9人/m2计算。车体结构设计满足EN 12663要求,120 km/h速度等级的车体强度校核时,沿纵向压缩载荷为800 kN,拉伸载荷为600 kN;140 km/h速度及以上等级的车体强度校核时,沿纵向压缩载荷为1 200 kN,拉伸载荷为960 kN。

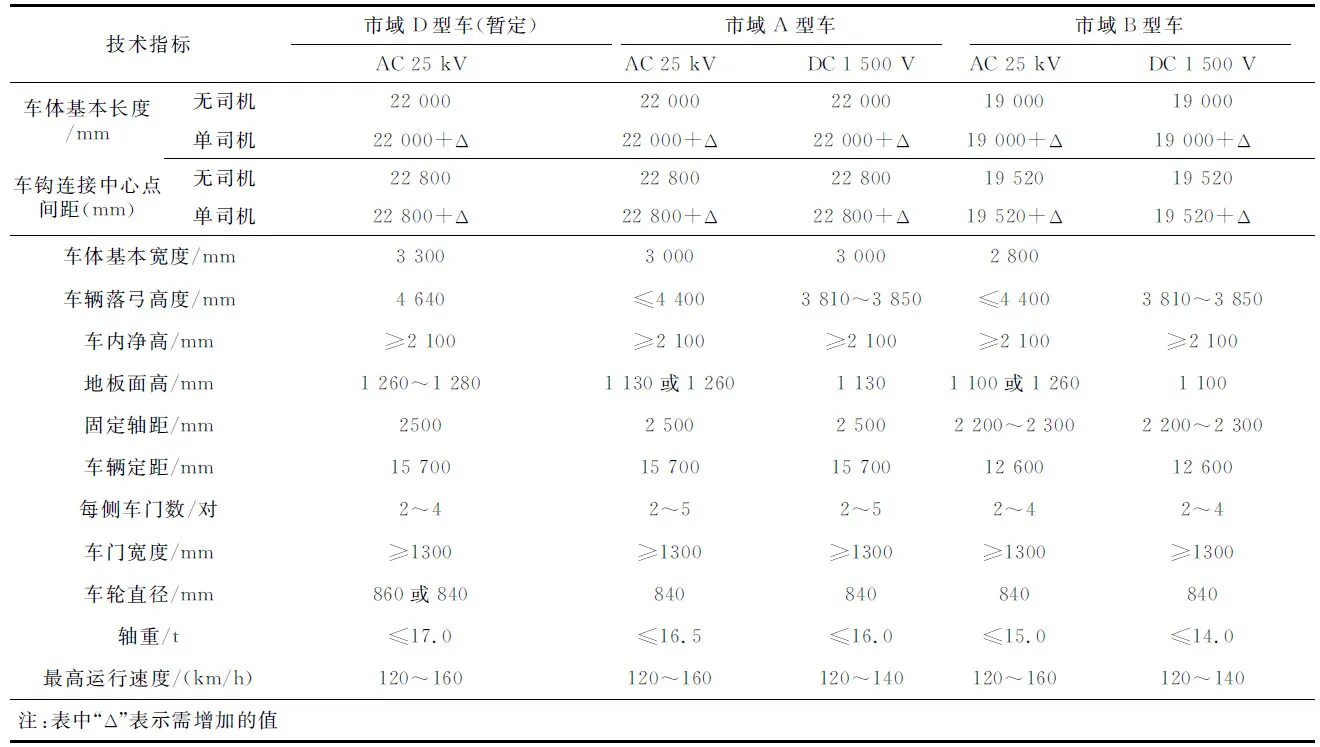

(4) 技术规格。车辆类型应根据当地的预测客流量、环境条件、线路条件、运输能力要求等因素综合比较选定。车辆的主要技术规格如表2所示。

表1 市域轨道交通车辆加减速性能要求

表2 市域快轨车辆主要技术规格

(5) 内部噪声控制。车辆停止且所有辅助系统设备同时以额定功率运行时,客室座席区中部连续噪声值不高于69 dB(A),司机室内噪声值不高于68 dB(A);车辆以最高运行速度(120~160 km/h)(1±5%)运行时,客室座席区中部连续噪声值不高于75 dB(A),司机室噪声值不高于78 dB(A)。

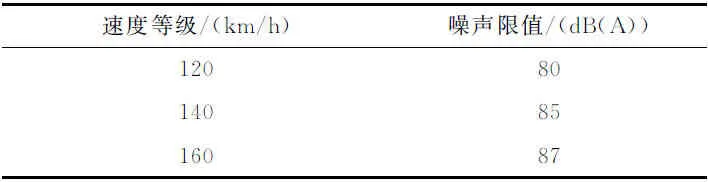

(6) 外部噪声控制。车辆起动时,外部最大噪声不超过82 dB(A);车辆停止且空调工作,而牵引设备及牵引冷却设备不工作时,外部连续噪声不超过71 dB(A)。车辆以最高运行速度通过空旷平直线路时,外部连续噪声限值见表3。

表3 市域快轨在空旷平直线路的外部连续噪声限值

2.2.2 供电制式

市域快轨牵引供电制式选择是一个综合性系统问题,需经工程技术经济综合比选后确定与自身特点和负荷需求相适应的牵引供电制式。其中自身特点包含市域快轨在城市轨道交通线网中的地位和与其它轨道交通的衔接方式等因素;负荷需求包括速度目标值、行车组织、车辆选型等因素。

市域快轨宜采用AC 25 kV或DC 1 500 V供电制式。当列车速度目标值达到140 km/h及以上时,为保证车辆较大的加减速度、车辆牵引功率较大,宜采用高电压等级的AC 25 kV供电制式。若与既有城市轨道交通或国铁有互联互通需求,经工程技术经济综合比较,可采用AC 25 kV/DC 1 500V双流供电制式车辆。

2.3 线路技术标准

2.3.1 最小曲线半径

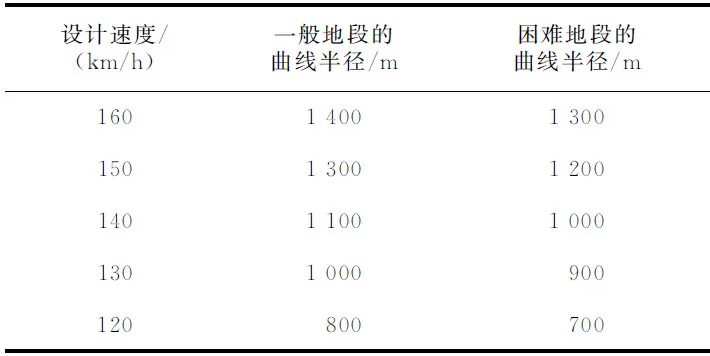

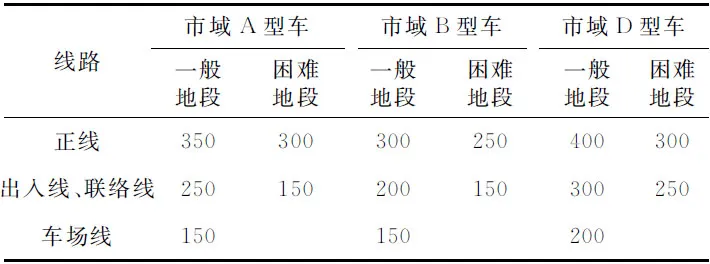

根据超高参数,市域快轨线路的最小曲线半径见表4、表5。

表4 市域快轨线路平面最小曲线半径表

表5 市域快轨线路限速地段最小曲线半径表 m

2.3.2 最大坡度

区间正线最大坡度不宜大于30‰,困难条件下不应大于35‰。联络线、出入线的最大坡度不宜大于40‰。最大坡度均不考虑各种坡度折减值。

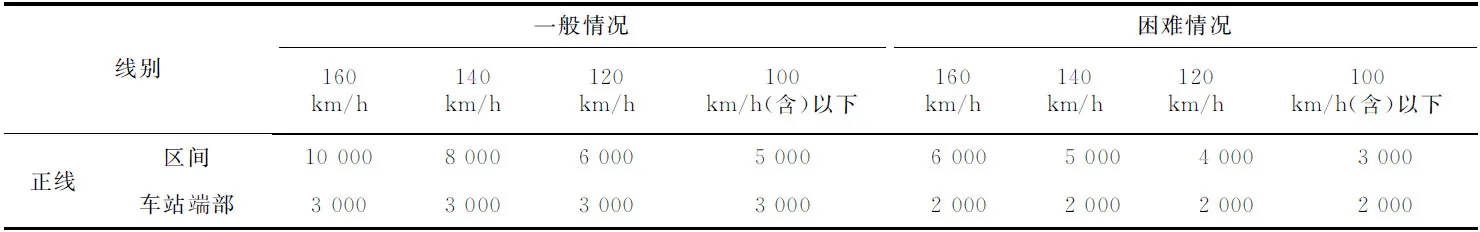

2.3.3 其他线路设计标准

(1) 竖曲线。设计速度为160 km/h的正线线路,当相邻坡段的坡度差大于或等于1‰时,应采用圆曲线型竖曲线连接;设计速度为160 km/h以下的正线线路,当相邻坡段的坡度差大于或等于2‰时,应采用圆曲线型竖曲线连接,且竖曲线的半径不应小于表6的规定,且采用市域A型车和市域D型车时最小竖曲线长度应不小于25 m,采用市域B型车时最小竖曲线长度不应小于20 m。

表6 不同设计速度的市域快轨线路竖曲线半径取值标准 m

(2) 超高。参考铁路、地铁、国外最大设计超高允许值,市域快轨最大实设超高限值为150 mm。参照铁道科学研究院的相关试验数据,欠超高允许值一般情况下为70 mm,困难情况下为90 mm。

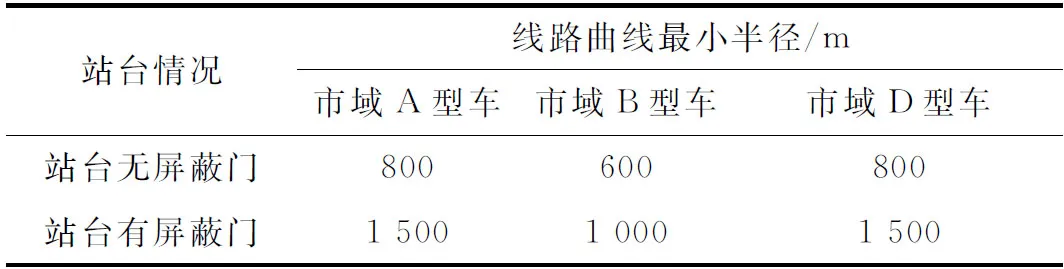

(3) 站台。车站站台宜设置在直线上,当设在曲线上时,其站台有效长度范围的线路曲线最小半径应符合表7规定。

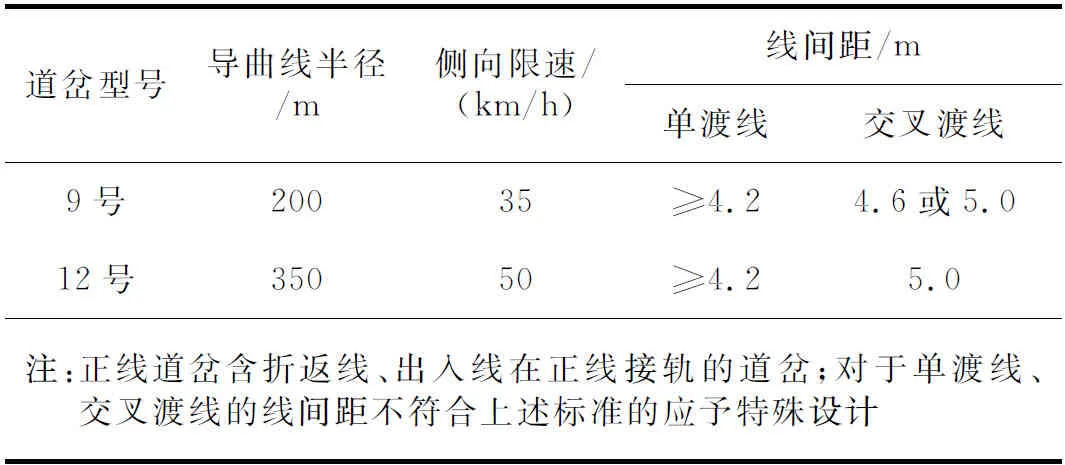

(4) 道岔。正线道岔型号不应小于12号,困难条件下地下线正线道岔型号不应小于9号。单渡线和交叉渡线的线间距应符合表8规定。

表7 不同车型对应的站台范围线路曲线最小半径

表8 市域快轨不同型号正线道岔的设计标准

2.4 列车交路与运营组织

(1) 行车制式。市域快轨属于城市轨道交通,其行车制式如从资源共享及互联互通等角度考虑,则正线宜采用右侧行车;如考虑与国铁(或城际铁路)互联互通,则可采用左侧行车。

(2) 运营组织。市域快轨以服务于通勤客流为主,其线路运行时间越长,则对沿线居民的吸引力就越小。而列车频繁停站又会降低旅行速度,延长出行时间。故为了减小列车频繁停站对客流吸引能力的影响,满足不同时段、不同乘客的出行需求,应提供差异化和高品质服务,提高运营效率,降低运营费用。即市域快轨应能提供不同服务水平的运营组织模式,高峰时宜采用高密度、公交化的运营组织模式,平峰时视客流量拟定灵活运营方式(如定点时刻表开行方式);还可根据需求和沿线设站条件,设置相应的越站运营设施,提供快车越行服务。

(3) 停车线设置。停车线主要为故障列车临时待避停放、临时组织交路折返、组织临时发车等功能,其设置间距应满足列车故障救援要求。地铁设计停车线间距为10 km,且将救援时间控制在30 min以内。而市域快轨线路长、站间距大、行车密度相对小,其救援时间可适当放大至45 min,相应停车线间距控制在15 km左右为宜;在两组停车功能的配线间应增设单渡线。

(4) 列车编组。市域快轨线路长、服务范围广,客流风险高,且以地面和高架敷设方式为主,其远期规模宜按照不小于6节编组进行规模控制。初期、近期需结合客流预测规模及需求、运营组织方案、运营经济性等进行比较分析后,选择过渡性编组方案。

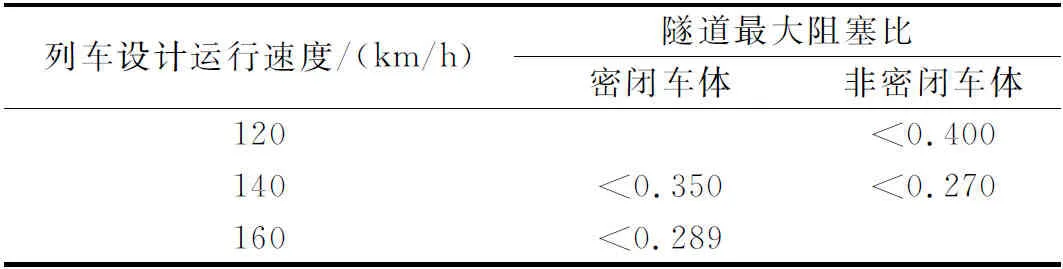

(5) 压力舒适度标准及隧道阻塞比。市域快轨以最大行车速度(120~160 km/h)运行时,将引起地下线路隧道内空气压力发生较大变化,从而对地下线路内部的人员造成生理上的影响。因此,必须将隧道内的空气压力控制在一定的压力舒适度标准范围内。当隧道内空气总压力变化值超过700 Pa时,密封指数低于0.5 s的非密闭车辆内压力变化率应小于415 Pa/s。密封指数高于6 s的密闭车辆内压力变化率应小于800 Pa/3s。对于列车设计运行速度为120 km/h及以下的线路,由于满足压力舒适度标准的隧道断面阻塞比较大,即使采用非密闭车辆,隧道断面仍然主要受设备及建筑限界限制,因此均采用非密闭车辆。随着列车设计速度的提高,满足压力舒适度标准的隧道断面阻塞比变小,隧道断面因受空气动力学影响而需随之加大。当列车设计速度达到160 km/h及以上时,若仍采用非密闭车辆,隧道断面将非常大,不经济,因此需要加强列车的密闭性能,以减小隧道断面。不同列车设计运行速度下的隧道断面最大阻塞比应符合表9的要求。

2.5 车站设置

2.5.1 车站分布

中心城区外线路起点或终点车站宜与城市用地规划相结合,靠近客流集中区域布置,以方便接驳换乘设施。中心城区内的线路起点或终点车站宜设在综合交通枢纽或轨道交通站点,有条件的情况下宜与中心城区内轨道交通形成多点换乘。

表9 不同列车设计运行速度下的隧道断面最大阻塞比

2.5.2 车站布局

市域快轨车站布局应符合城市总体规划和沿线城镇分区规划的要求,与城市详细规划的经济技术指标和建筑景观要求协调一致,并处理好与周边建筑、道路交通、市政管线的关系。

市域快轨具有“大站快线”的特点,其线路敷设在城市外围以地面线和高架线为主,进入城市密集区与市内轨道交通线路衔接换乘时,以地下线路为主。车站形式的选择需要综合线网关系、线路敷设方式、客流特征、地址环境条件和时序安排等综合因素选择与之相适应的车站形式。

在建设条件具备的情况下,宜优先选择地面站或高架站,可通过室外场地交通衔接功能的整体规划和建设,加强市域快轨车站在区域环境的显著引导作用,方便乘客与地面多种交通方式的衔接换乘。在与中心城区轨道交通线衔接换乘时,会受中心城区建设条件限制,如采用地下线路敷设和地下车站形式,则弱化了外部交通方式的衔接,强化了内部轨轨换乘的便捷。

其站台形式的选择应充分考虑客流特征、换乘关系等方面因素,合理选择岛式、侧式或岛侧混合等形式。车站在中心城区宜按地铁方式将车站站房(站厅)和站台整体合建;在市中心以外区域,如有条件可按铁路方式将车站站房(站厅)和站台分建,并采用天桥连接。

市域快轨连接城市边缘的组团区域,其车站站间距大,需要通过多种交通方式辅助,才能满足该区域内所有乘客与站点衔接的服务需求。故车站设计应做好与其它交通设施的统筹布局,构建无缝衔接、高效换乘的交通枢纽节点工程。

3 结语

市域快轨系统是一个多专业、综合性的系统,本文分析了国内市域快轨存在的问题及国外市域快轨的发展现状,描述了我国市域快轨的功能需求和服务目标定位,以及主要系统解决方案和技术特征,以助于市域快轨后续规划设计,提高建设水平、减少投资浪费,提升轨道交通服务水平及竞争力。

[1] 中华人民共和国住房和城乡建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.地铁设计规范:GB 50157―2013[S].北京:中国计划出版社,2013.

[2] 国家发展和改革委员会,建设部.城市轨道交通工程项目建设标准:建标104—2008[S].北京:中国计划出版社,2008.

[3] 中华人民共和国住房和城乡建设部,中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局.城市轨道交通技术规范:GB 50490―2009[S].北京:中国建筑工业出版社,2009.

[4] 中华人民共和国国家铁路局.城际铁路技术规范:TB 10623―2014[S].北京:中国铁道出版社,2015.

[5] 冯黎,顾保南.国外典型大城市市郊轨道交通的发展及其启示[J].城市轨道交通研究,2008(12):49.

[6] 施毓凤.市域轨道交通线路设计与评价方法研究[D].上海:同济大学,2009.

[7] 边晓春.南京市轨道交通市域快线功能定位研究[J].现代城市轨道交通,2011(1):10.

[8] 王少楠.市域轨道交通技术指标及合理经济长度研究[D].北京:北京交通大学,2011.

[9] 李忍相,冯爱军,万学红.北京市域快线主要技术指标研究[J].都市快轨交通,2014,27(3):33.

Technical Characteristics and Standard of Urban Rapid Rail Transit

WAN Xuehong, LI Renxiang, FENG Aijun

The demand for rapid urban rail transit in China is very huge, but the corresponding design standards are deficient. Based on a comparison between Chinese and international urban rapid rail systems in terms of technical characteristics, the main problems existing in technical standards of Chinese urban rapid rail system are summarized; the functional requirements and service target of urban rapid rail transit are elaborated. On this basis, a design technology standard is proposed which is different from the existing railway and subway design standards in China, including the normal term and normal value, and will provide a certain reference value for the design standards of urban rapid rail transit system in China.

urban rapid rail transit; technical characteristics; technical standards

U 212.31

10.16037/j.1007-869x.2016.06.003

2016-03-04)