2006年—2014年武汉市相对资源承载力与可持续发展研究

2016-12-14周雯雯王艺涵牛颖权刘小龙

周雯雯,胡 健,王艺涵,牛颖权,刘小龙,李 军

(1.天津师范大学a.城市与环境科学学院,b.天津市水资源与水环境重点实验室,天津 300387;2.中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室,贵阳 550002)

2006年—2014年武汉市相对资源承载力与可持续发展研究

周雯雯1a,胡 健2,王艺涵1a,牛颖权1a,刘小龙1b,李 军1b

(1.天津师范大学a.城市与环境科学学院,b.天津市水资源与水环境重点实验室,天津 300387;2.中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室,贵阳 550002)

为研究武汉市可持续发展问题,采用相对资源承载力的研究思路和方法,分别计算了武汉市2006年—2014年的相对土地资源承载力、相对经济资源承载力和综合承载力,并对其动态变化过程进行分析.结果显示:①以全国、湖北省和西部地区为参照区域时,武汉市综合承载力处于富余状态,相对土地资源承载力处于超载状态,相对经济资源承载力处于富余状态;②以东部地区为参照区域时,武汉市综合承载力和相对土地资源承载力均处于超载状态,但随着土地资源在2007年后的逐年增加,相对经济资源承载力的富余状态也在逐年扩大;③未来武汉市需采取有效措施加强土地资源的规划和管理,提高土地资源利用效率;积极调整产业结构,推动经济发展方式转变,实现经济转型升级和跨越式发展;提升人口质量,保持人口规模与资源供求间的平衡.

武汉市;相对资源承载力;综合承载力;可持续发展

1921年Park和Burgess首次提出了承载力的概念,即某一特定环境条件下,某种个体存在数量上的最高极限值[1].在国外研究的基础上早期的中国学者对资源承载力进行的研究主要集中在土地资源和水资源承载力等方面[2-6].中国人口总量大,资源总量有限且消耗较快,而在利用传统的绝对资源承载力方法并以国际标准衡量资源的可承载人口数量时,几乎总是得到实际人口超载甚至严重超载的结论[7].这是因为传统资源承载力研究仅局限于自然资源领域,因此,对资源承载力进行外延拓展已十分必要.相对资源承载力扩大了人口承载资源的范围,更强调了自然资源和经济资源之间的互补.在这种形势下,黄宁生等[8]于2000年提出了相对资源承载力模型,即以较之研究区更大的一个或数个区域(参照区)作为对比标准,根据参照区的人均资源拥有量或消费量及研究区的资源存量,计算出研究区域相对于参照区的各类相对资源承载力.近些年来,相对资源承载力研究日渐得到认可并被广泛借鉴[9-12].

目前,关于相对资源承载力的研究主要是针对具体省市的可持续发展能力进行分析,尤其对湖北、吉林和新疆等省市的相对资源承载力的研究比较深入,并取得了一定的研究成果[13-15].但针对武汉市相对资源承载力的研究较少,仅有的少量研究均是对武汉市水资源承载力的相关分析[16].本研究在分析计算武汉市相对资源承载力的基础上,研究武汉市资源、环境、经济与社会间的关系和发展规律,进而为武汉市的可持续发展提供理论支撑和科学依据.

1 研究区域概况

武汉市位于113°41′E~115°05′E,29°58′N~31°22′N,是湖北省省会和中部地区特大型城市,地处长江中下游平原,位于江汉平原东部地区.武汉市属于亚热带季风气候,水热条件优越,在中国经济地理圈内,武汉市具有优越的中心位置,是中国重要的工业基地.改革开放以来,武汉市国民经济建设和各项社会事业发展迅速,人民物质文化生活水平明显提高.特别是在“十三五”时期,长江经济带战略和国家新型城镇化综合试点等多重国家战略机遇叠加,使武汉市作为中部地区重要经济中心的地位更加突出.土地资源是珍贵的不可再生资源,耕地资源更是其精华所在,也是重要的农业生产资料.随着城市的发展,城市建设用地不断增加,武汉市耕地资源数量总体呈下降趋势,人均耕地面积也快速下降,2014年武汉市人均耕地面积只有1.92×10-4km2,占全国人均耕地面积的19%,远低于联合国粮农组织所确定的人均耕地5.3× 10-4km2的警戒线.此外,土地污染状况严重,更加剧了耕地资源短缺的矛盾,耕地资源短缺已成为影响和制约武汉经济发展的主要因素.作为中部核心城市,武汉市的可持续发展不仅对其自身具有重要的经济意义,同时还具有重大的地域带动和辐射作用.

2 相对资源承载力的计算方法

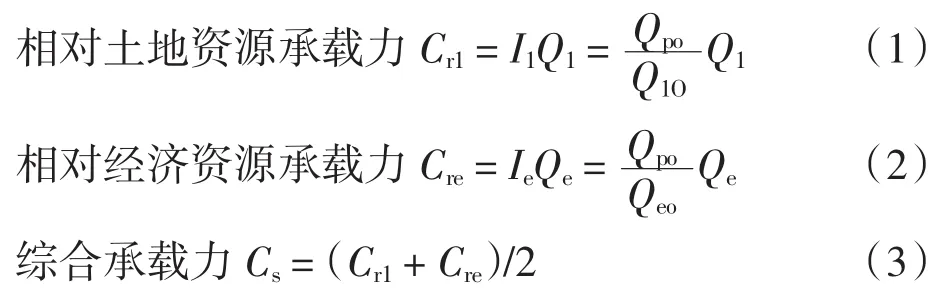

考虑到土地资源与人类密切相关,且国内生产总值可以较好地反映经济优劣,因此选择耕地面积和国内生产总值作为主要分析对象,计算公式[17]为:

式(1)~式(3)中:Cr1为相对土地资源承载力(万人);Cre为相对经济资源承载力(万人);Cs为综合承载力(万人);I1为土地资源承载指数(人/hm2);Ie为经济资源承载指数(人/亿元);Q1为研究区耕地面积(×104hm2);Qe为研究区国内生产总值;Qpo为参照区人口数量(万人);Q1O为参照区的耕地面积(×104hm2);Qeo为参照区的国内生产总值(亿元).

利用式(1)~式(3)得到综合承载力Cs后,通过与研究区域实际人口P进行比较,可以得到研究区域相对于参照区的承载状态,通常包括3种类型:①富余状态:实际资源承载人口P小于综合承载力Cs,即Cs-P>0;②超载状态:实际资源承载人口P大于综合承载力Cs,即Cs-P<0;③临界状态:实际资源承载人口P等于综合承载力Cs,即Cs-P=0.

3 武汉市相对资源承载力动态分析

相对资源承载力是将理想状态区域作为参考标准,将研究区与参照区进行对比,得到相对意义上的资源在某区域内可承载的适度人口数量.我国地区之间经济发展和资源禀赋差异较大,东部地区经济发展较好,相对经济资源承载力比较富余,而西部地区自然资源丰富,相对自然资源承载力较富余.作为湖北省的经济中心,研究武汉市相对于湖北市的相对资源承载力具有重要意义.因此,本研究分别选取了全国、湖北省、东部地区和西部地区作为参照区,以期全面研究武汉市的相对资源承载力,为武汉市的可持续发展提供理论参考.

3.1 以全国31个省市自治区作为参考区域

选取不同的参照区域,计算研究区域的相对土地资源承载力和相对经济资源承载力,从而分析其综合承载力的演化过程.

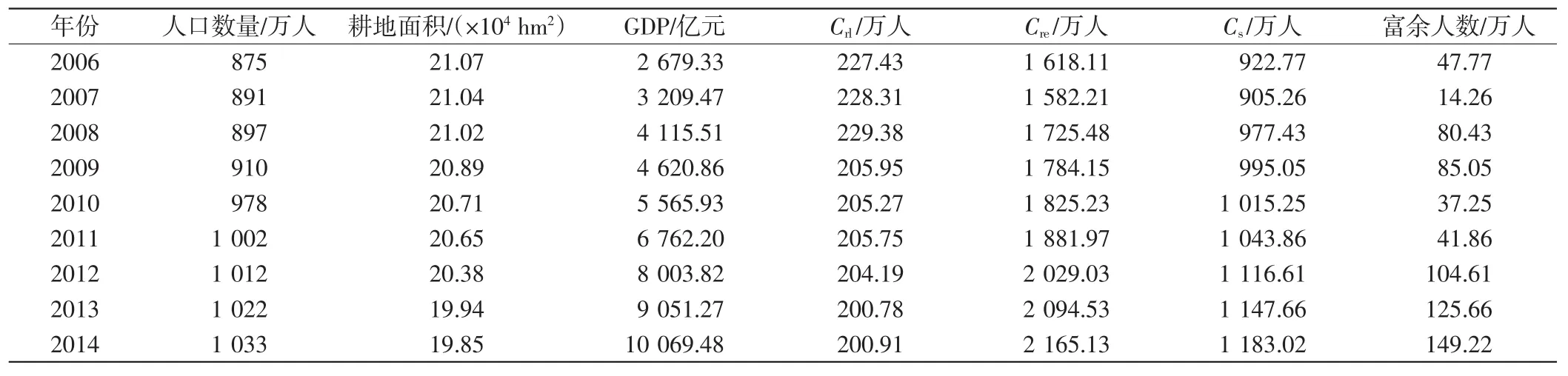

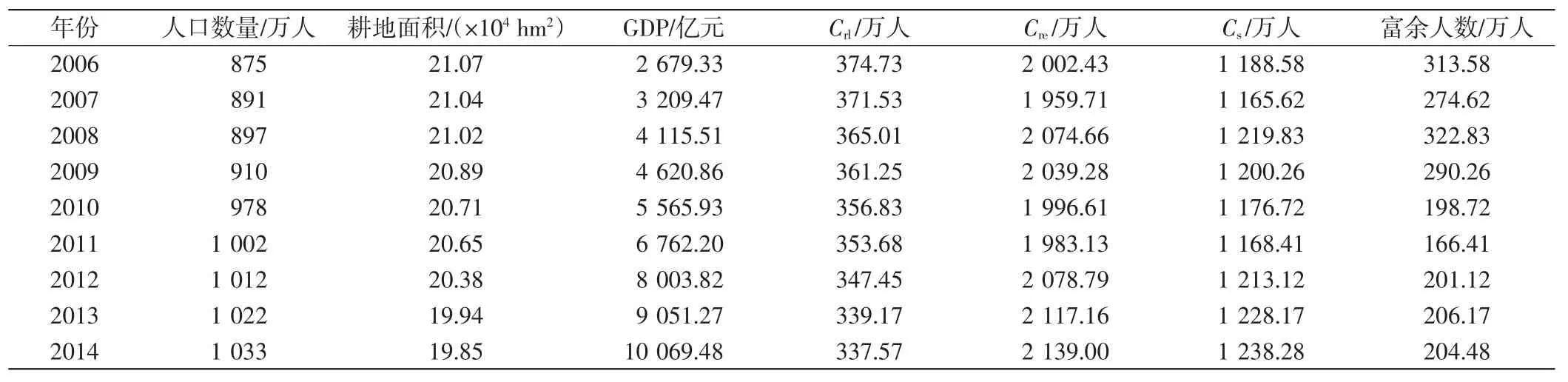

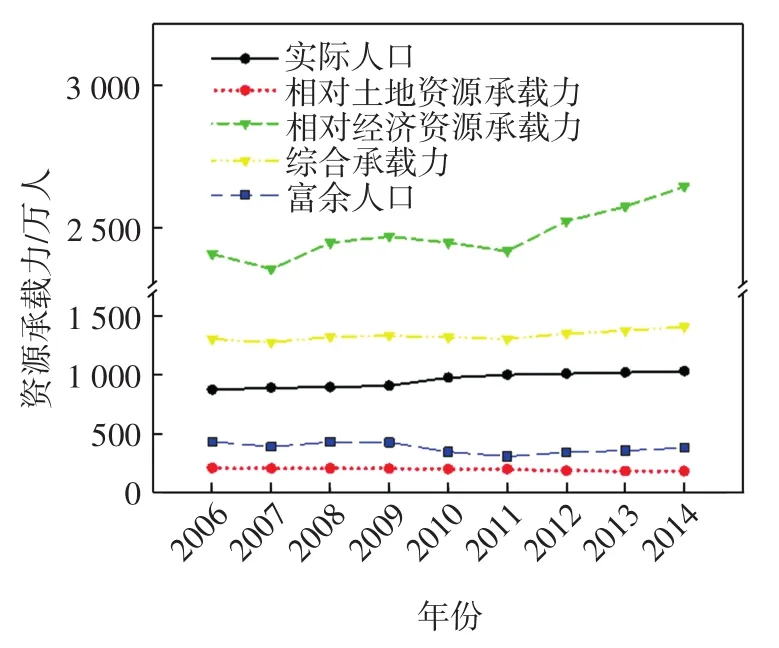

以全国(不包含港、澳、台,下同)作为参照区,计算所得相应资源承载力如表1和图1所示.

表1 2006年—2014年武汉市相对于全国的资源承载力Tab.1 Carrying capacity of resources in Wuhan relative to the whole country from 2006 to 2014

图1 与全国相比,武汉市相对资源承载力与实际人口数量对比Fig.1 Relative carrying capacity of resources and real population in Wuhan compared with the whole country

表1和图1结果表明:①2006年—2014年,武汉市的综合承载力始终大于实际人口,处于富余状态.特别是从2010年—2014年,富余人口数量越来越大,说明武汉市还有巨大的发展潜力.从总体上来看,造成武汉市处于人口富余状态的主要原因是武汉市的经济快速发展,造成武汉市的综合承载力不断增强.②武汉市相对土地资源承载力明显低于相对经济资源承载力,一直呈超载状态,自2009年后呈持续缓慢下降趋势,相对面积的减少和人口的剧增导致相对土地资源承载力始终远小于实际人口,相对土地资源承载力对综合承载力的贡献也越来越小.土地资源紧缺是未来武汉市可持续发展的限制因子,有限的土地资源将无法承载越来越多的人口,因此,提高土地利用效率、转变经济增长模式是实现武汉市可持续发展的重要环节.③武汉市相对较发达的经济发展水平使其相对经济资源承载力大大高于实际人口数量,始终处于富余状态.

此外,由图1可知,自2008年以来,相对于全国武汉市相对经济资源承载力逐年增长,且其对综合承载力的贡献逐年增大;同时,武汉市相对经济资源承载力和相对土地资源承载力的差距呈逐年增大的趋势.这说明对武汉市人口起支撑作用的主要是经济资源,而对土地资源的依赖性较弱,经济可持续发展的能力相对较强.

3.2 以湖北省作为参考区域

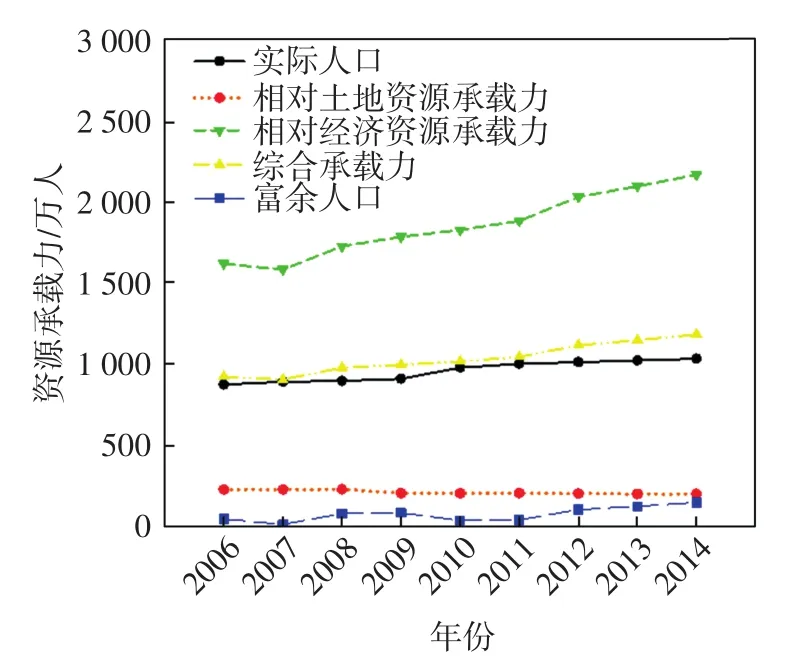

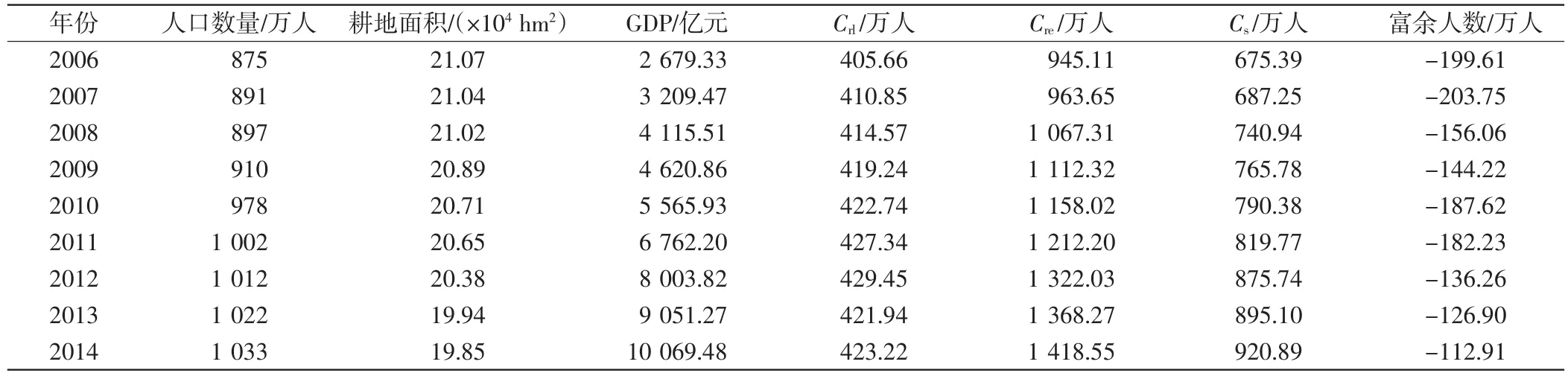

以湖北省作为参照区域,通过对比计算得到相对资源承载力和武汉市相对承载力的变化过程,结果如表2和图2所示.

由表2和图2可知,相对于湖北省:①武汉市综合承载力始终大于实际人口,处于富余状态,2008年—2011年富余人口数呈现比较明显的下降趋势,这可能是由于金融危机爆发以来,武汉市经济发展受到一定的负面影响.自2012年以来,富余人口数开始逐步增加,说明武汉市经济在2011年后全面复苏,社会经济发展良好.总体来说,武汉市综合承载力处于波动上升趋势,说明相对于湖北省,武汉市的可持续发展具有较大优势[18].②武汉市的相对土地资源承载力始终处于超载状态,且呈逐年下降趋势,对综合承载力的贡献也逐年下降.说明武汉市的经济发展是以土地资源存量和质量的下降为代价,加上人口的剧增,导致相对土地资源承载力始终远小于实际人口,这是未来制约武汉市可持续发展的一个因素.③武汉市相对经济资源承载力一直呈波动缓慢上升趋势,并大大高于相对自然资源承载力和实际人口数量,其对武汉市综合承载力的贡献超过了相对土地资源承载

力,并且这种趋势将会长期存在,这说明武汉市现阶段的社会发展主要依赖经济的贡献.因为在发展过程中耕地面积和相对土地资源承载力不断减少,故自然资源和经济发展的可持续性有待改善.

表2 2006年—2014年武汉市相对于湖北省的资源承载力Tab.2 Carrying capacity of resources in Wuhan relative to Hubei province from 2006 to 2014

图2 与湖北省相比,武汉市相对资源承载人口与实际人口数量对比Fig.2 Relative carrying capacity of resources and real population in Wuhan compared with the Hubei province

3.3 以东部地区作为参照区域

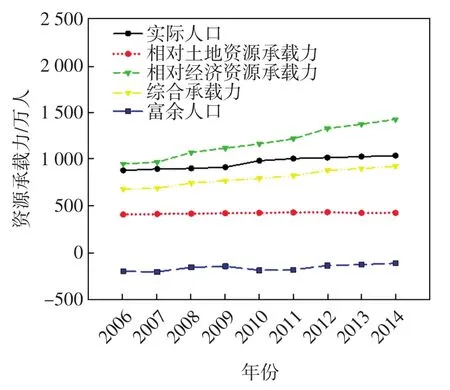

以2006年—2014年为参照时段,选取经济较发达的东部地区(辽宁、北京、天津、山东、江苏、上海、浙江、福建、广东和海南)10个省(市)作为参照区域,得到武汉市相对于我国东部地区的资源承载力,结果如表3和图3所示.

表3和图3中结果表明:①以东部较发达地区作为参照区域,武汉市综合承载力处于超载状态,综合承载力始终小于实际人口,但超载人口数量呈逐年下降的趋势,由2006年的199.61万人下降到2014年的112.91万人.与东部地区相比,造成武汉市处于人口承载状态逐年上升的主要原因是相对土地资源承载力和经济资源承载力共同增强的结果.②武汉市相对土地资源承载力处于超载状态,且远小于相对经济资源承载力,同时两者间的差距也越来越大.2007年以后,武汉市相对土地资源承载力呈现逐年增加的趋势,说明虽然东部地区土地资源量优于武汉市,但2007年后,武汉市土地资源的存量和质量下降速度慢于东部地区,武汉市相对土地资源承载力逐年增加.③相对经济资源承载力处于富余状态且保持稳定快速增长,武汉市综合资源承载力的提高主要来自相对经济资源承载力的贡献.与东部经济发达地区相比,武汉市经济发展状况良好且处于较高水平.总之,制约武汉市可持续发展的因子主要是土地资源的匮乏,所以有效管理和提高自然资源的利用效率是武汉市当前必须解决的难题[19].

表3 2006年—2014年武汉市相对于东部地区的资源承载力Tab.3 Carrying capacity of resources in Wuhan relative to the eastern region of China from 2006 to 2014

图3 与东部地区相比,武汉市相对资源承载力与实际人口数量对比Fig.3 Relative carrying capacity of resources and real population in Wuhan compared with the eastern region of China

3.4 以西部地区作为参照区域

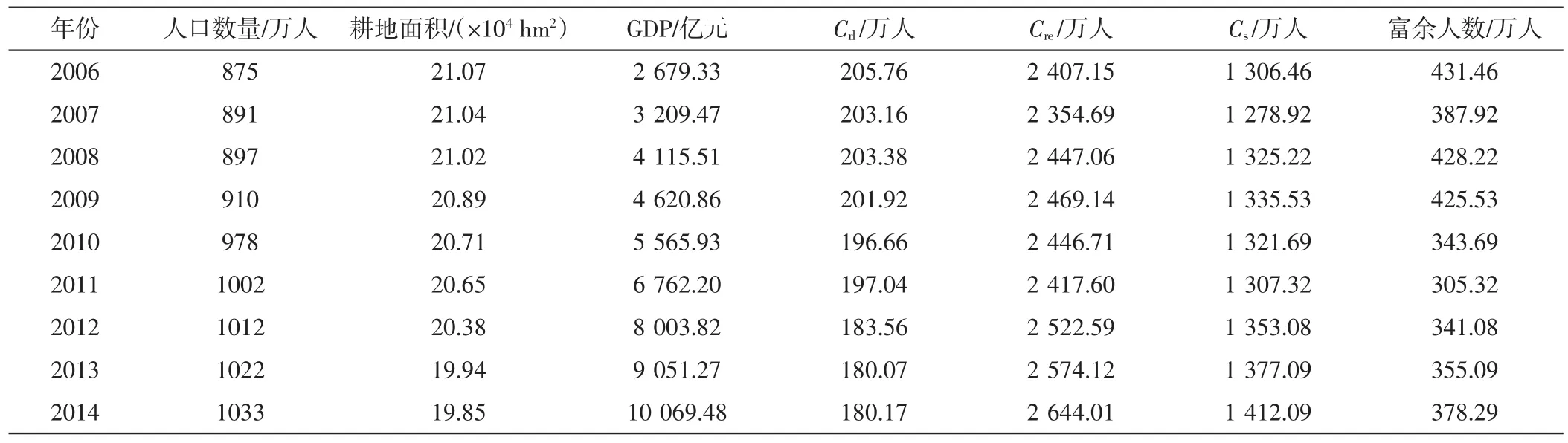

以2006年—2014年为参照时段,选取经济欠发达的西部地区(四川、云南、贵州、重庆、青海、宁夏、甘肃、陕西和内蒙古)的9个省(市)作为参照区域(考虑到西藏和新疆的特殊性,不纳入西藏和新疆两省),得到武汉市相对于我国西部地区的资源承载力,结果如表4和图4所示.

由表4和图4可知:①相对于西部地区,2006年—2014年武汉市综合承载力为富余状态,富余人口数均在300万人以上.②相对土地资源承载力始终呈现超载并逐渐下降的趋势,且相对土地资源承载力对综合承载力的贡献也越来越小.土地资源紧缺成为武汉市经济发展的关键限制因子,有限的土地资源将无法承载越来越多的人口,因此,努力提高土地资源利用效率、转变经济增长模式是实现武汉市人口、经济和资源可持续发展的重要环节.③相对经济资源承载力始终处于富余状态,平均富余1 518万人,且有稳步上升的趋势,相对经济资源承载力对综合承载力的贡献也越来越大.

表4 2006年—2014年武汉市相对于西部地区的资源承载力Tab.4 Carrying capacity of resources in Wuhan relative to the western region of China from 2006 to 2014

图4 与西部地区相比,武汉市相对资源承载力与实际人口数量对比Fig.4 Relative carrying capacity of resources and real population in Wuhan compared with the western region of China

4 从相对资源承载力看武汉市可持续发展问题

可持续发展的实质是自然、经济和社会3个子系统的协调发展,也有人认为可持续发展就是人口、资源和环境的协调发展[20].总之,资源承载力和可持续发展相辅相成,密不可分.因此,从相对资源承载力的角度分析,武汉市发展中存在以下几个主要问题.

4.1 从相对土地资源承载力看武汉市可持续发展问题

武汉市的相对土地资源承载力低于相对经济资源承载力,相对土地资源承载力一直处于超载状态,与相对经济资源相比,武汉市土地资源的贡献率很低,表明武汉市土地资源相对匮乏,发展更多地依靠经济资源的带动,这是一种相对高效率的增长方式.但土地资源是武汉市未来发展的一个约束,所以武汉

市在今后发展过程中要正确处理土地资源和经济发展的关系.随着城镇化的发展,占用的土地面积将会不断增加,农业用地面积将逐年减少,土地资源的供给也会越来越紧张.因此,未来武汉市发展过程中,必须采取有效措施加强土地资源的规划和管理,增加土地资源的利用效率,采取措施减少土地资源存量下降的速度,并增加土地资源的质量,以提高土地资源的承载力,实现自然资源的可持续发展.

4.2 从相对经济资源承载力看武汉市可持续发展问题

2006年以来,武汉市相对经济资源承载力一直处于比较富余的状态,且相对经济资源承载力不断增强,经济资源对综合承载力的贡献一直远大于土地资源的贡献,表明武汉市经济增长和城镇化发展是依靠经济资源投入实现的.在今后的发展中,武汉市一方面要依托“中部崛起”和“武汉城市圈”机遇大力发展武汉市的经济,进一步增强相对经济资源承载力;另一方面要积极地调整产业结构,推动经济发展方式的转变,提高资源利用效率,实现经济转型升级和跨越式发展,从而实现武汉市经济、人口和资源的可持续发展[21].

4.3 从综合承载力看武汉市可持续发展问题

作为全国经济比较发达的市区,武汉市的相对经济资源承载力呈现较大的上升趋势,且始终处于富余状态;相对土地资源承载力变化不大,且始终处于超载状态.通过分别与全国、湖北省、东部地区和西部地区的比较可知,武汉市与东部发达地区相似程度更高,即伴随着经济实力的不断发展,对人口的承载能力还会进一步增强.然而,人口快速增长的趋势必然会加剧人与经济、资源间的矛盾,在一定程度上抵消经济发展的成果[22].为此,应该优化现有人口管理政策和条例,控制人口总量,保持人口规模与资源供求间的平衡,将人口增长率维持在经济和资源可以接受的水平上.同时,将更多的资源投入在提升人口质量上,加强人才培养和人才引进,增强武汉市经济社会的可持续发展的人才保障.

5 结语

本研究以武汉市为研究对象,与全国、湖北省、东部经济发达区和西部经济不发达地区进行对比,采用相对资源承载力计算方法,得到2006年—2014年武汉市的相对承载力状态并进行分析,具体结果为:

(1)相比较全国、湖北省和西部经济不发达地区,武汉市的综合承载力和相对经济资源承载力处于富余状态,而相对土地资源承载力处于超载状态,且相对经济资源承载力对综合承载力贡献逐渐上升.

(2)相比较东部经济发达地区,武汉市的综合承载力和相对土地资源承载均处于超载状态,而相对经济资源承载力仍处于富余状态,说明土地资源是制约武汉市经济发展的重要因素.

(3)通过比较分析可知,经济发展越好的地区经济资源承载力越强,且是综合承载力的主要贡献;经济发展相对落后的地区自然资源承载力较强,且是综合承载力的主要贡献.这在一定程度上反映了武汉市近年来人口、自然资源和经济资源间的不协调问题,是武汉市可持续发展面临的挑战,也是实施可持续发展战略进程中需要解决的主要问题之一.

[1] PARK R E,BURGESS E W.Introduction to the Science of Sociology:Including an Index to Basic Sociological Concepts[M].Chicago:University of Chicago Press,1970.

[2] 段应元,刘学录.基于水资源承载力的民勤绿洲土地利用结构优化研究[J].中国沙漠,2011,31(1):174-179. DUAN Y Y,LIU X L.Optimization of land use structure based on water resources carrying capacity in Minqin Oasis,Gansu,China[J].Journal of Desert Research,2011,31(1):174-179(in Chinese).

[3] LEI J,DONG W,YANG Y,et al.Interactions between water-land resources and oasis urban development at the northern slopes of the Tianshan Mountains,Xinjiang,China[J].Journal of Arid Land,2012,4(2):221-229.

[4]臧正,郑德凤,孙才志.区域资源承载力与资源负荷的动态测度方法初探-基于辽宁省水资源评价的实证[J].资源科学,2015,37(1):52-60. ZANG Z,ZHENG D F,SUN C Z.Dynamic measurement of regional resource carrying capacity and resource load for water resources in Liaoning[J].Resources Science,2015,37(1):52-60(in Chinese).

[5]谢高地,周海林,甄霖,等.中国水资源对发展的承载能力研究[J].资源科学,2005,27(4):2-7. XIE G D,ZHOU H L,ZHEN L,et al.Carrying capacity of water resources for China's development[J].Resources Science,2005,27(4):2-7(in Chinese).

[6] SONG X M,KONG F Z,ZHAN C S.Assessment of water resources carrying capacity in Tianjin city of China[J].Water Resources Management,2010,25(3):857-873.

[7]李泽红,董锁成,汤尚颖.相对资源承载力模型的改进及其实证分析[J].资源科学,2008,30(9):1336-1342. LI Z H,DONG S C,TANG S Y.Model modification and empirical analysis of the relative carrying capacity of resources[J].Resources Science,2008,30(9):1336-1342(in Chinese).

[8]黄宁生,匡耀求.广东相对资源承载力与可持续发展问题[J].经济地理,2000,20(2):52-56. HUANG N S,KUANG Y Q.The carrying capacity of resources and the problems of sustainable development in Guangdong province[J].Economic Geography,2000,20(2):52-56(in Chinese).

[9] 赵敏丽,刘普幸,朱小娟,等.基于人粮关系的土地资源承载力空

间格局研究以河西走廊绿洲为例[J].干旱地区农业研究,2013,31(2):203-208. ZHAO M L,LIU P X,ZHU X J,et al.Evaluation of land carrying capacity based on man-grain relationship-a case study of oasis in Hexi corridor[J].Agricultural Research In The Arid Areas,2013,31(2):203-208(in Chinese).

[10]朱小娟,刘普幸,赵敏丽,等.甘肃省土地资源承载力格局的时空演变分析[J].土壤,2013,45(2):346-354. ZHU X J,LIU P X,ZHAO M L,et al.Spatio-temporal variation characteristics of land resources carrying capacity in Gansu[J].Soils,2013,45(2):346-354(in Chinese).

[11]王树通,郭怀成,王丽婧.北京市相对资源承载力分析[J].安全与环境学报,2005,5(5):90-94. WANG S T,GUO H C,WANG L J.An analysis of relative loading capacity of resources in Beijing city[J].Journal of Safety and Environment,2005,5(5):90-94(in Chinese).

[12]冯海云,李洪远,孟伟庆,等.天津市1997年—2006年相对资源承载力的动态测度与分析[J].环境科学与管理,2009,34(2):6-11. Feng H Y,Li H Y,Meng W Q,et al.Dynamic calculation and analysis of relative carrying capacity of resources in Tianjin from 1997 to 2006 [J].Environmental Science and Management,2009,34(2):6-11(in Chinese).

[13]孙慧.新疆相对资源承载力与可持续发展 [J].经济地理,2009,29(6):995-999,994. SUN H.The carrying capacity of resources and the problems of sustainable development in Xinjiang province[J].Economic Geography,2009,29(6):995-999,994(in Chinese).

[14]陈英姿,景跃军.吉林省相对资源承载力与可持续发展研究[J].人口学刊,2006,28(1):41-45. CHEN Y Z,JING Y J.Study on comparative baring capacity of resource and sustainable development in Jilin province[J].Population Journal,2006,28(1):41-45(in Chinese).

[15]刘琴,杨珊.湖北省相对资源承载力与可持续发展问题研究[J].国土与自然资源研究,2007(1):39-40. LIU Q,YANG S.Carrying capacity of resources and problems of sustainabledevelopmentinHubeiprovince[J].Territory&NaturalResources Study,2007(1):39-40(in Chinese).

[16]陈威,周铖.武汉市水资源承载力动态评价模型的构建及其应用[J].水电能源科学,2014,32(7):48-51,43. CHEN W,ZHOU C.Construction and applicantion of dynamic evaluation model of water resources carrying capacity in Wuhan city[J].Water Resource and Power,2014,32(7):48-51,43(in Chinese).

[17]罗朝晖,陈丹,卞海文.安徽省相对资源承载力动态研究[J].水土保持研究,2005,12(2):68-70. LUO Z H,CHEN D,BIAN H W.Research on dynamic changes of relative carrying capacity of resources in Anhui province[J].Research of Soil and Water Conservation,2005,12(2):68-70(in Chinese).

[18]李泽红,郭文杰,董锁成.人口与经济协调发展的相对资源承载力实证分析以湖北省为例[J].地域研究与开发,2008,27(3):83-87. LI Z H,GUO W J,DONG S C.Empirical analysis on carrying capacity of relative resources based on harmonious development between population and economy:a case study of Hubei province[J].Areal Research and Development,2008,27(3):83-87(in Chinese).

[19]舒克盛.基于相对资源承载力信息的主体功能区划分研究以长江流域为例[J].地域研究与开发,2010,29(1):33-37. SHU K S.The study on the division of the development priority zones on the basis of relative carrying capacity of resources:a case study of Yangtze River basin[J].Areal Research and Development,2010,29(1):33-37(in Chinese).

[20]应启肇.环境、生态与可持续发展[M].杭州:浙江大学出版社,2008. YING Q Z.Environmental,Ecology and Sustainable Development[M]. Hangzhou:Zhejiang University Press,2008(in Chinese).

[21]王长建,杜宏茹,张小雷,等.塔里木河流域相对资源承载力[J].生态学报,2015,35(9):2880-2893. WANG C J,DU H R,ZHANG X L,et al.Relative carrying capacity of resources in the Tarim River Basin[J].Acta Ecological Sinica,2015,35(9):2880-2893(in Chinese).

[22]黄常锋,何伦志,刘凌.基于相对资源承载力模型的研究[J].经济地理,2010,30(10):1612-1618. HUANG C F,HE L Z,LIU L.The model of relative carrying capacity of resources[J].Economic Geography,2010,30(10):1612-1618(in Chinese).

(责任编校 亢原彬)

Research on relative carrying capacity of resources and problems of sustainable development in Wuhan City from 2006 to 2014

ZHOU Wenwen1a,HU Jian2,WANG Yihan1a,NIU Yingquan1a,LIU Xiaolong1b,LI Jun1b

(1a.College of Urban and Environmental Sciences,1b.Tianjin Key Laboratory of Water Resources and Environment,Tianjin Normal University,Tianjin 300387,China;2.State Key Laboratory of Environmental Geochemistry,Institute of Geochemistry,Chinese Academy of Sciences,Guiyang 550002,China)

In order to study the problem of sustainable development of Wuhan City,the relative carrying capacity of land resources,relative carrying capacity of economic resources and synthetic carrying capacity of resources of Wuhan City from 2006 to 2014 were calculated using the ideas and methods of relative carrying capacity of resources,and their dynamic change process were analyzed.The results showed that:compared with the whole country,Hubei province and western regions of China,the synthetic carrying capacity and the relative carrying capacity of economics resources of Wuhan are surplus,but the relative carrying capacity of land resources is overloaded;with the eastern regions of China as the reference,the synthetic carrying capacity and the relative carrying capacity of land resources of Wuhan are in the state of overloaded,but the relative carrying capacity of economics resources of Wuhan is in a surplus state with the increase of land resources after 2007; the effective measures should be taken to strengthen the planning and management of land resource,and to improve the utilization efficiency.Simultaneously,it should also actively adjust industrial structure and promote the transformation of the mode of economic development to achieve economic transformation and leapfrog development.In addition,it is necessary to improve the quality of the population and maintain the balance between population size and the supply and demand of resources.

Wuhan City;relative carrying capacity of resources;synthetic carrying capacity;sustainable development

P91

A

1671-1114(2016)06-0035-07

2016-06-27

国家自然科学基金资助项目(41172315,41302285,41403082);天津市水资源与水环境重点实验室开放基金资助项目(52XS1201).

周雯雯(1992—),女,硕士研究生.

李 军(1971—),男,副研究员,主要从事环境地球化学方面的研究.