随机生物力学模型分析篮球运动员和普通大学生ACL损伤危险因素的差异

2016-12-14张美珍刘万将秦宁宁李翰君

张美珍,刘 卉,刘万将,郭 鑫,秦宁宁,李翰君,于 冰

随机生物力学模型分析篮球运动员和普通大学生ACL损伤危险因素的差异

张美珍1,刘 卉2,刘万将1,郭 鑫1,秦宁宁1,李翰君2,于 冰3

目的:通过建立前交叉韧带(ACL)负荷的生物力学模型分析运动水平和性别对完成侧切动作时ACL损伤概率和危险因素的影响。方法:采集男女大学生篮球运动员和普通大学生完成侧切动作时的运动学、动力学和肌电学数据,运用蒙特卡罗方法获得模拟的ACL损伤试跳数据。通过t检验确定模拟得到的损伤和未损伤动作各指标之间的差异,分析发生损伤的危险因素。采用双因素方差分析确定运动水平和性别对与ACL负荷相关指标的影响。结果:篮球运动员和普通大学生损伤概率女、男之比分别为18.36和13.04。模拟得到的损伤与非损伤试跳相比,男性篮球运动员和普通男大学生腓肠肌肌力(P=0.553,P=0.773)、女性篮球运动员膝关节旋内力矩(P=0.981)和普通男大学生垂直地面反作用力(P=0.810)均无显著性差异。其余篮球运动员和普通大学生的各项指标在损伤与非损伤试跳间均具有显著性差异(P<0.05)。另外,除压力中心到踝关节水平距离(P=0.114)、矢状面(P=0.061)和非矢状面负荷(P=0.58)在性别和运动水平间无交互作用外,其余指标均表现为显著性交互作用(P<0.01)。结论:运动水平和性别都会影响ACL损伤危险因素,且性别对危险因素的影响受运动水平的影响。整体而言,女性比男性,专业篮球运动员比无训练经验的同龄大学生产生ACL损伤的危险性更大。

前交叉韧带;损伤;随机生物力学模型;篮球;运动员;普通大学生;性别

1 前言

前交叉韧带(ACL)损伤是常见的膝关节运动损伤之一[1,17,27,30],在篮球运动员中具有较高发生率[18]。 前交叉韧带损伤会严重影响患者的运动能力,损伤后的重建手术治疗并不会降低后继发生骨关节炎等膝关节疾病的风险,且2/3的患者在一年之内无法恢复到损伤前的运动水平[6]。多数ACL损伤属于非接触性损伤[6,18,31],女性损伤发生率普遍高于男性[5,15,16]。明确ACL损伤风险因素的特征是制定针对性预防损伤措施的前提条件。已有大量研究证实,与神经肌肉控制相关的生物力学因素可能是ACL损伤的主要危险因素,如落地时过小的膝关节屈角[7,9]、过大的膝关节内收力矩和旋内力矩[13,22]、大的地面反作用力[11]以及较强的股四头肌活动和较低的股后肌群收缩[12,21]均会造成ACL负荷增加。不同人群ACL损伤的危险因素和作用机制并不相同,如不能明确ACL损伤危险因素在不同性别、运动水平人群间的差异,就不能制定针对性的预防措施,这可能是导致近20年来ACL损伤率居高不下的原因[10,14]。

已有研究发现,运动损伤危险很可能受运动水平的影响,但结果并不一致,更缺乏针对ACL损伤的研究。有学者发现,高水平足球运动员运动损伤高于低水平运动员[26,28];但也有学者认为,运动水平的高低并不影响损伤的危险性[33];Weightman等[32]则提出,高水平运动员比业余运动员损伤概率更低。

本研究的目的是通过已建立的ACL负荷生物力学模型,应用蒙特卡罗模拟方法,在不造成受试者损伤的情况下分析篮球运动员和普通大学生在完成侧切动作时可能造成的ACL损伤概率和危险因素,以了解运动水平和性别对ACL损伤的影响。ACL随机生物力学模型建立起了下肢生物力学参数与ACL受力的力学关系,蒙特卡罗模拟结果直接建立起生物力学参数与ACL损伤概率的因果关系,是确定ACL损伤概率和危险因素的一个有效研究方法。该方法已成功地应用于ACL损伤研究中[2,19]。本研究的研究假设是:1)不论是篮球运动员还是普通大学生,女性比男性ACL损伤率更高;2)专业篮球运动员比大学生产生ACL损伤的危险性更大;3)不同性别运动员和普通大学生ACL损伤风险因素是不同的。

2 研究方法

2.1 受试者

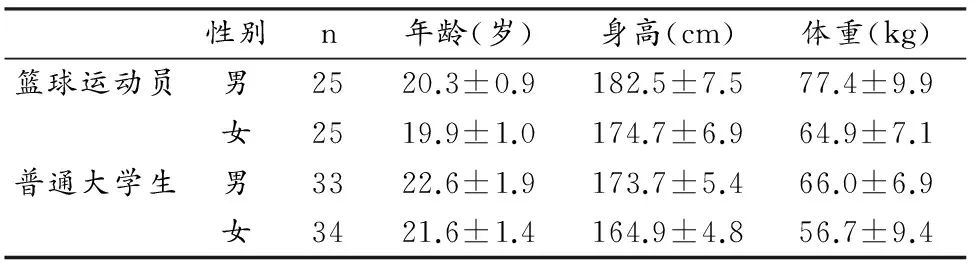

本研究受试者为50名大学生篮球运动员和67名普通大学生(表1)。篮球运动员来自北京体育大学篮球专项的学生,训练年限在5年以上,普通大学生为北京体育大学运动人体科学专业学生。所有受试者要求无ACL损伤史,半年内无下肢损伤症状,本研究由北京体育大学科学研究伦理委员会审批,所有受试者在数据采集前签署了知情书。

表1 本研究受试者基本信息

2.2 数据采集

本研究运用6镜头红外光点运动捕捉系统(Qualisys MCU500,瑞典)以200 Hz的采集频率获取15个粘贴在受试者身上红外反光标志点的运动学数据,标志点粘贴方案与张美珍等[4]的研究一致。应用2台三维测力台(Kistler 9281CA,瑞士)以1 000 Hz的采样频率进行动力学数据采集。利用表面肌电采集系统(Mega ME6000,芬兰)以2 040 Hz的频率对受试者优势侧下肢半腱肌、股二头肌、腓肠肌内侧头和腓肠肌外侧头4块肌肉进行肌电信号采集。实验中还对每名受试者下肢腓肠肌和股后肌肌群进行最大等长收缩(MVC)测试,以便对肌电数据进行标准化处理,最大等长收缩测试方案与张美珍[4]等的研究一致。本研究通过红外光点运动捕捉系统触发完成3套测试系统同步采集。动作方案与张美珍[4]、刘卉等[3]的测试方法相同,即测试时要求受试者在离测力台5~10 m处开始助跑,在距测力台还有1步时,做侧切准备,以踢球侧腿为支撑,身体急速变向沿原运动方向的左前(右腿支撑)45°方向继续奔跑,4步后缓冲停止奔跑,每名受试者完成3次有效的变向跑动作。

2.3 数据处理

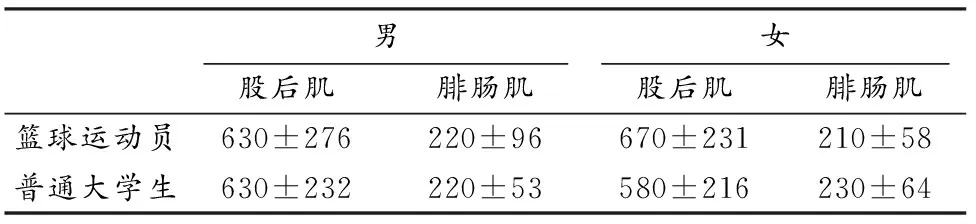

下肢运动学和动力学数据参照Yu等[34]研究的数据处理方法。通过体表标志点分别建立大腿和小腿三维坐标系。膝关节角度为大腿坐标系和小腿坐标系之间的欧拉角。膝关节三维力矩则通过逆动力学方法计算获得(MS3D 7.0版,MotionSoft,Inc.Chapel Hill,NC,USA)。肌电数据处理方式与张美珍等[4]、Lin等[20]的方法一致。先将原始数据进行平滑滤波得到各肌肉的线性包络线,然后通过MVC进行标准化处理,同时参考Pflum等[25]的研究结果确定肌肉用力情况(表2)。所有肌电数据的处理采用MotionSoft MS3D 7.0版运动数据处理软件(MoitonSoft,Inc.,Chapel Hill,NC,USA)。

表2 本研究受试者完成侧切动作时肌肉平均肌力

本研究应用膝关节ACL负荷的随机生物力学模型模拟ACL损伤的危险性和危险因素[2]。首先,建立ACL负荷模型,该模型将ACL负荷分解为由膝关节向前剪切力、内收外展力矩和旋内旋外力矩产生的负荷之和,且最终将ACL负荷表达为地面反作用力、膝关节屈角、足底压力中心(COP)相对踝关节中心的水平距离、踝关节距地面高度、小腿长度、小腿倾角、股后肌群和腓肠肌收缩力以及膝关节内收外展力矩和旋内旋外力矩的函数。ACL负荷的随机生物力学模型通过蒙特卡罗模拟技术以ACL负荷为因变量,根据ACL负荷模型中自变量的分布特征随机选取数值,每组受试者以10×10万次模拟计算ACL受力,当受力超过临界值(男性2 250 N,女性1 800 N)[8]则记录为一次损伤,同时获得损伤和未损伤动作生物力学特征以及损伤概率。

2.4 数据分析

通过统计分析获得下肢运动生物力学指标的偏度和峰度。在此基础上,通过正态性检验(Shapiro-Wilk 检验)来确定各参数是否属于正态(Normal)分布。

所有统计分析都应用SPSS 21.0(SPSS Inc,IL,USA)软件完成,通过独立样本t检验比较损伤与未损伤试跳中下肢生物力学参数的差异;运用2×2独立设计的双因素方差分析(Two-way ANOVA)确定运动水平(篮球运动员 vs. 普通大学生)和性别(男 vs.女)对模拟得到的损伤试跳时的各下肢生物力学特征的影响,统计分析的显著性标准定为一类误差概率不大于0.05。具有交互作用的变量进行分组别后续简单效应检验,其中属于正态分布的参数,运用独立样本t检验分析性别或运动水平间的差异;对于属于伽马分布的参数,则通过Mann-Whitney进行检验,考虑到性别间和运动水平间各指标存在相关关系,显著性水平调整为0.025。

3 结果

3.1 自变量的概率密度检验

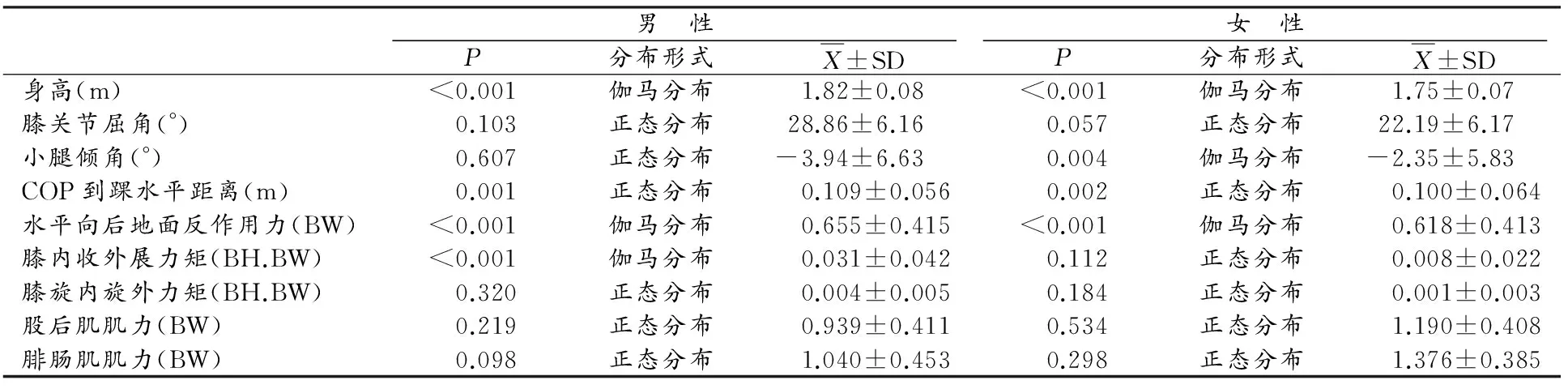

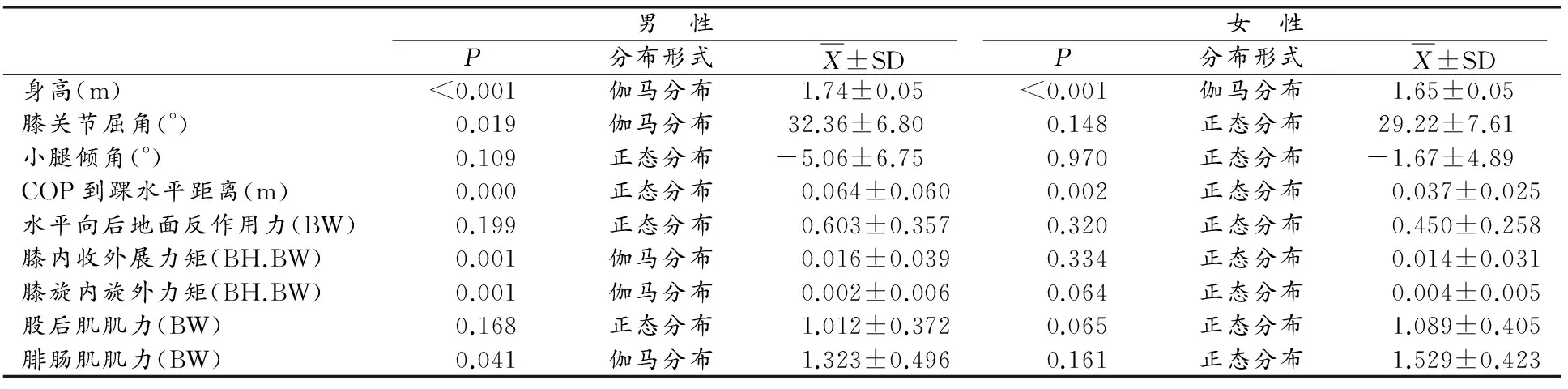

经Shapiro-Wilk正态分布检验,本研究男性篮球运动员身高、水平向后地面反作用力和内收外展力矩属于伽马分布,女性篮球运动员身高、小腿倾角和水平向后地面反作用力属于伽马分布(表3)。普通男大学生小腿倾角、水平向后地面反作用力和股后肌肌力为正态分布,普通女大学生身高为伽马分布(表4)。由于COP到踝水平距离过零且Q-Q图吻合度很好,因此,尽管检验得到为伽马分布,本研究认为该指标属于正态分布。

表3 篮球运动员独立自变量分布检验、分布形式及统计量

表4 普通大学生独立自变量分布检验、分布形式及统计量

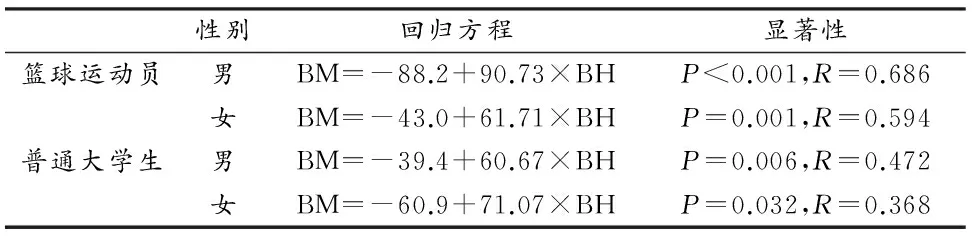

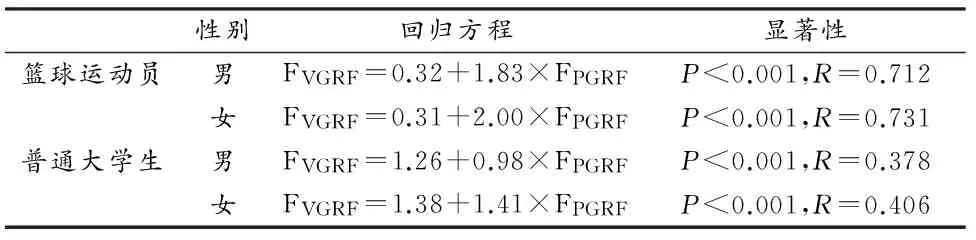

以往研究表明,水平向后地面反作用力峰值时刻的下肢动力学指标间存在相关关系(r=0.67,P<0.001)[34]。根据这一结果,本研究将标准化后的水平向后地面反作用力作为一级自变量,标准化后垂直地面反作用力作为二级自变量。此外,模型中还将受试者身高和体重作为运动学和动力学数据一般化的参数,而运动员身高和体重存在显著相关关系(r=0.69,P<0.001)[19],因此,本研究根据受试者测试数据建立身高和体重(表5)以及垂直地面反作用力和水平向后地面反作用力峰值的回归方程(表6)。

表5 身高和体重的回归方程

表6 垂直地面反作用力和水平向后地面反作用力的回归方程

3.2 蒙特卡罗模拟ACL损伤结果

3.2.1 模拟损伤与未损伤动作的差异

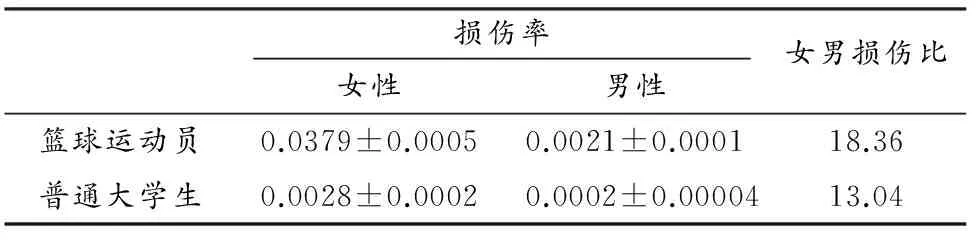

通过蒙特卡罗模拟得到的篮球运动员和普通大学生均表现出女性损伤率显著大于男性(P<0.001),篮球运动员女、男ACL损伤比率高达18.36,普通大学生该比率为13.04(表7)。

表7 蒙特卡罗模拟得到的ACL损伤率以及女男损伤比

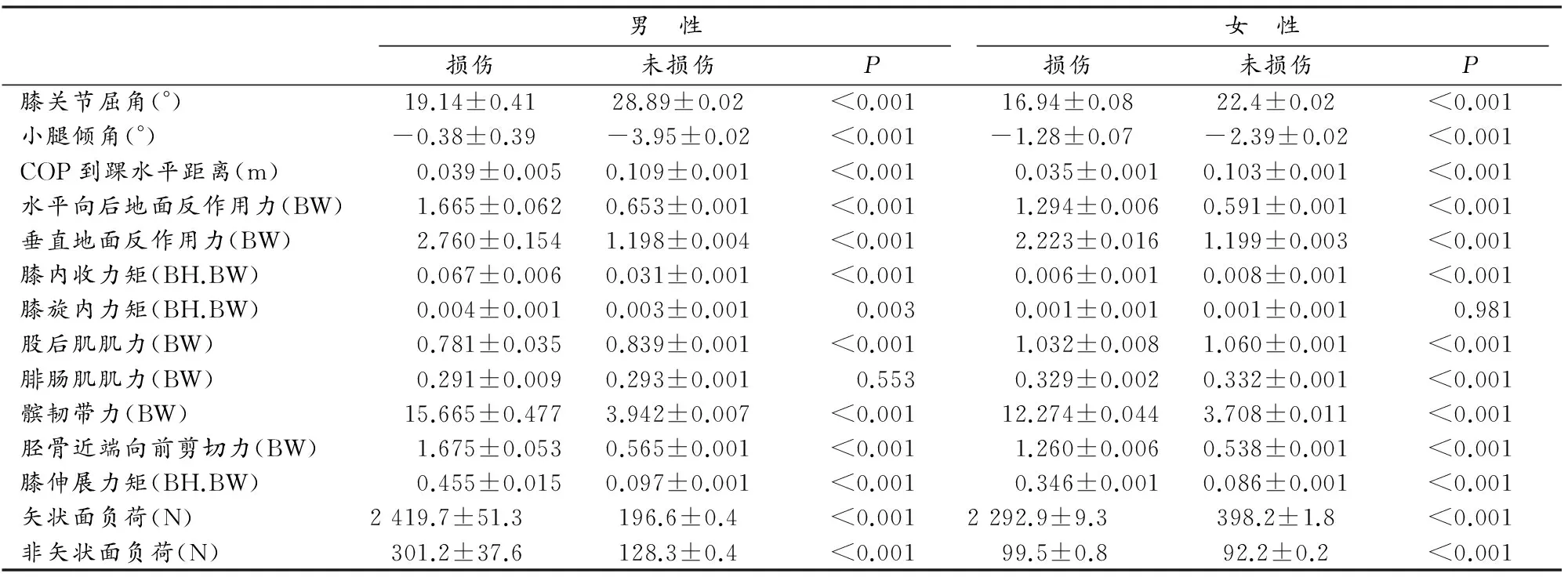

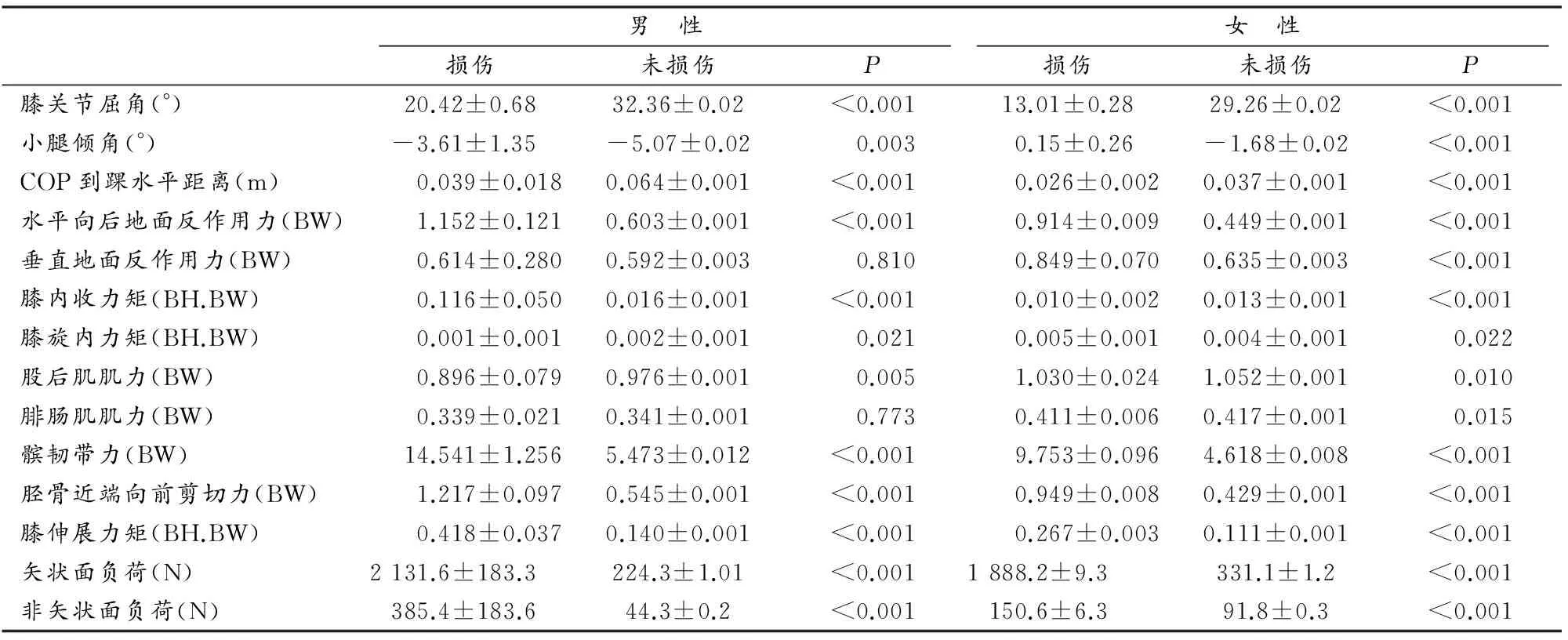

蒙特卡罗模拟结果显示:在水平向后地面反作用力峰值时刻,普通大学生和篮球运动员不论男女均表现出损伤试跳比未损伤试跳具有更小的膝关节屈角,压力中心(COP)更靠近踝关节中心(足跟着地),小腿后倾程度小,更大的水平向后地面反作用力以及股后肌肌力小。除普通男大学生外,所有受试者损伤试跳还具有更大的地面反作用力。篮球运动员和普通男大学生损伤试跳表现出更大的内收力矩,普通女大学生则相反。普通大学生和篮球男运动员损伤试跳比非损伤试跳膝关节旋内力矩具有显著性差异,而女性篮球运动员该指标无显著性差异。所有男性受试者腓肠肌肌力在损伤与非损伤试跳间无差异,女性受试者有显著性差异(表8,表9)。

表8 蒙特卡罗模拟得到篮球运动员ACL损伤与未损伤试跳的下肢生物力学特征

总之,所有受试者损伤试跳比非损伤试跳具有更大髌韧带力、胫骨近端向前剪切力、膝伸展力矩、矢状面和非矢状面负荷。

3.2.2 模拟的损伤动作在性别和运动水平间的差异

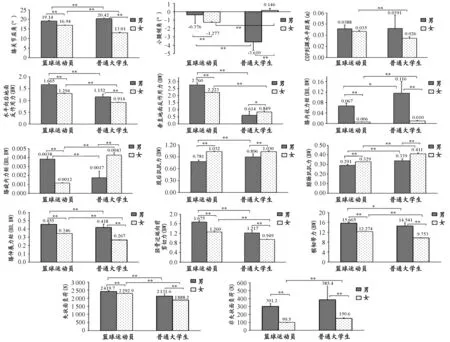

双因素方差分析结果显示:COP到踝关节水平距离(F1,36=2.62,P=0.114)、矢状面(F1,36=3.73,P=0.061)和非矢状面负荷(F1,36=0.32,P=0.58)在性别和运动水平间无交互作用。其中,篮球运动员和普通大学生COP到踝关节水平距离无显著性差异,但男、女受试者足的着地方式具有显著性差异(P=0.008),女性更倾向于足跟着地。另外,女性矢状面和非矢状面负荷均小于男性(P<0.001),而篮球运动员矢状面负荷大于普通大学生(P<0.001),而非矢状面负荷则是普通大学生显著高于篮球运动员(P=0.028)。而膝关节屈角(F1,36=382.75,P<0.001)、小腿前倾角(F1,36=106.08,P<0.001)、水平向后地面反作用力(F1,36=9.34,P=0.004)、垂直地面反作用力(F1,36=55.70,P<0.001)、内翻力矩(F1,36=7.71,P=0.009)、内旋力矩(F1,36=406.36,P<0.001)、股后肌肌力(F1,36=16.89,P<0.001)、腓肠肌肌力(F1,36=21.11,P<0.001)、髌韧带力(F1,36=10.74,P=0.002)、胫骨向前剪切力(F1,36=17.45,P<0.001)和膝关节屈伸力矩(F1,36=10.65,P=0.002)均表现为显著性交互作用,对具有交互作用的变量经后续简单效应检验,具有组间(运动水平间和性别间)显著性差异的表述如图1所示。

表9 蒙特卡罗模拟得到普通大学生ACL损伤与未损伤试跳的下肢生物力学特征

图1 性别和运动水平对模拟得到的损伤试跳特征参数的影响

男性受试者中,篮球运动员膝关节屈角小于普通大学生,女性受试者则相反。此外,不论运动水平高低,女性膝关节屈角小于男性,普通大学生尤为明显。从小腿前倾方式来看,男性篮球运动员后倾程度小于普通大学生,而女性普通大学生与篮球运动员相比表现为前倾程度显著;篮球运动员男性比女性后倾角度小,而普通女大学生比男性小腿明显前倾。

不论运动水平高低,男性水平向后地面反作用力大于女性;不论男女,篮球运动员水平向后地面反作用力大于普通大学生,但同时男性普通大学生水平向后地面反作用力却低于女性篮球运动员。对于垂直地面反作用力来说,不论男女,篮球运动员高于普通大学生,但比较性别间差异,则显示篮球运动员中男性高于女性,而普通大学生则相反。另外,不论运动水平高低,女性膝关节内收力矩比男性小,而男性和女性受试者中均得出篮球运动员膝关节内收力矩小于普通大学生。此外,膝关节内旋力矩在运动水平和性别间也具有显著性交互作用,男性受试者中,篮球运动员比普通大学生内旋力矩大,而女性则相反;对于篮球运动员而言,男性膝关节内旋力矩大于女性,而普通大学生该指标的性别差异则相反。

男性篮球运动员股后肌肌力比男性普通大学生小,而女性受试者在运动水平间无显著性差异;不论运动水平的高低,女性受试者股后肌肌力比男性大。此外,男、女篮球运动员腓肠肌肌力低于普通大学生,女性篮球运动员和普通大学生腓肠肌肌力分别高于男性。

分性别来看,男、女篮球运动员髌韧带力、胫骨近端向前剪切力、膝关节伸展力矩分别大于普通大学生;从不同运动水平来分析,男性该3个指标均高于女性。

4 讨论

4.1 性别比较

本研究结果支持第一个研究假设。本研究结果中除足的着地方式外,其他指标在性别间均具有显著性差异。本研究结果在一定程度上支持以往研究结果[13,22],但与Lin等人[20]得出的业余体育锻炼者进行急停起跳时下肢运动学和动力学参数无性别差异不一致。还有研究者提出,专业的现代舞和芭蕾舞者从30 cm高跳箱落地时,下肢运动学和动力学指标无性别差异,舞蹈者这种性别间落地动作的一致性可能与其早期接受的特殊的着地方式以及平衡训练有关[23]。造成本研究结果与这两个研究结果不一致的原因可能在于测试动作的不同。Lin等人的测试动作为急停起跳,对舞蹈演员的研究则测试的是垂直下落,而本研究测试的侧切动作是ACL损伤的另一个高危动作。因此,可以认为,不同测试动作其损伤危险因素是不同的。

本研究得出不论运动水平的高低,女性比男性膝关节屈角更小、压力中心(COP)到踝关节水平距离短(足跟着地)和膝关节内收力矩小,这些均为ACL损伤的危险因素,同时女性比男性还具有使其ACL负荷减小的因素,如大的水平向后反作用力、股后肌肌力和腓肠肌肌力大。但是,小腿倾角大小、足的着地方式以及膝关节内旋力矩对性别的影响可能更大。本研究结果表明,男、女篮球运动员损伤试跳的膝关节屈角分别为19.1°和16.9°,而普通大学生中女生比男生膝关节屈角小(13.0°vs.20.4°),这一研究结果也支持以往研究提出的非接触性ACL损伤多发生于膝关节屈角小于30°时[8,19,20]。

以往研究提出由于ACL受力相关的解剖结构等特征男女存在差异,使得女性ACL损伤的临界值低于男性(1 800 N vs.2 250 N)[8],因此,虽然男性膝关节伸展力矩、矢状面和非矢状面负荷显著大于女性,但由于女性ACL损伤阈值更小,使得女性损伤危险性更突出,本研究通过模拟得到的篮球运动员和普通大学生女、男ACL损伤比率高达13倍以上。

本研究得到的女男ACL损伤比率高于以往研究提出的2~10倍[15,16],这种差异可能是由于本研究模拟得到的是每完成10万次动作的ACL损伤概率,这与流行病学中常用的每10万人的ACL损伤率或每1 000 h运动暴露的损伤率不同,在未来的研究中可以进行单位转换,尝试找出一个转换因子,这样更具有比较性。

4.2 运动水平对ACL损伤危险因素的影响

本研究结果支持假设二。男、女篮球运动员ACL损伤率分别为普通大学生的10.5倍和13.5倍,运动水平越高ACL损伤危险性越高,且不同运动水平人群ACL损伤危险因素不同。有关运动水平对ACL损伤危险性的研究很少。Parkkari等[24]的研究发现,同年龄阶段的青少年活动强度越大,发生交叉韧带损伤的危险性越大,这在一定程度与本研究结果一致。

而也有研究者提出,青少年运动员比大学生或俱乐部运动员更易产生 ACL损伤[34],但是并不能确定产生这种差异的原因是年龄、运动水平亦或二者皆有。因此,目前文献报道的ACL损伤率存在差异,这可能与各研究选取的研究对象不同有关,如有专业运动员或业余体育锻炼者,以及来自不同运动水平[22]或运动项目的人群[23,29],这也在一定程度上说明不同运动水平可能对ACL损伤具有影响[26,28,32,33]。

本研究结果表明,专业篮球运动员比无训练经验的同龄大学生发生ACL损伤的危险性更大,且其危险因素主要体现在较大的水平向后和垂直地面反作用力、小的腓肠肌肌力以及大的伸膝力矩,进而使得篮球运动员ACL矢状面负荷显著大于普通大学生。本研究结果在一定程度上支持刘卉等[3]的研究。专业的训练使篮球运动员完成侧切的落地动作时具有与普通大学生不同的下肢动作特征,而且由于运动能力更强,落地时地面反作用力更大,伸膝力矩更大。但是,普通大学生完成侧切动作时比篮球运动员具有更大的膝关节内收力矩,使得普通大学生ACL非矢状面负荷显著大于篮球运动员。

因此,本研究的结果表明,篮球运动员要加强腓肠肌力量及在运动过程中的激活程度,以预防变向跑时的ACL损伤,而普通大学生则要强调减小着地时的膝关节内收力矩,从而降低ACL非矢状面负荷。

4.3 性别和运动水平对ACL损伤的交互影响

通过双因素方差分析得出性别和运动水平对ACL损伤危险因素具有交互影响,结果支持第3个研究假设,说明运动水平对ACL损伤危险因素的影响受性别的影响,性别间的差异也因运动水平的高低而不同。

虽然女性ACL损伤率高于男性,但是男、女间的ACL损伤率大小的差异与运动水平的高低有关。对于篮球运动员来说,女性比男性着地时刻明显趋于更垂直、膝关节屈角小的姿势落地和落地时更大的腓肠肌肌力,而男性比女性在着地时刻小腿后倾程度小、地面反作用力大,并伴随膝关节内收和内旋。未经过专业训练的普通男、女大学生通过的ACL损伤危险因素均有差异,女大学生损伤的危险因素包括膝关节屈角小、小腿明显前倾、垂直地面反作用力膝关节内旋力矩大和腓肠肌肌力大,而男生则是由大的水平向后地面反作用力、膝关节内收力矩和小的股后肌引起的。

专业的篮球运动员比无训练背景的普通大学生ACL损伤风险更高,但是损伤的危险因素有所不同。本研究中,男子篮球运动员比男性普通大学生在完成侧切动作时具有更小的膝关节屈角、小腿后倾程度小、水平向后和垂直地面反作用力大、股后肌力小但膝关节旋内力矩大,这些因素均使ACL负荷增加。同时,男子篮球运动员具有更小的膝关节内收力矩,可以降低ACL负荷。总体上,男子篮球运动员ACL在矢状面上的负荷比普通男大学生大13.5%,而非矢状面上负荷比普通大学生小21.9%。而对于女性受试者而言,普通大学生比篮球运动员膝关节屈角小、小腿更前倾、足跟着地和较大的膝关节旋内力矩。但同时,女子篮球运动员却具有更大地面反作用力,使女性篮球运动员ACL损伤时矢状面负荷显著大于普通女大学生(2 293 N vs.1 888 N)。值得关注的是,普通女大学生ACL损伤时非矢状面负荷显著大于篮球运动员(151 N vs.99 N),这可能是由于普通女大学生更大的膝关节内旋力矩引起的。

性别和运动水平对足的着地方式无交互作用,说明不论男女,不论运动水平的高低,完成侧切动作时均应避免足跟着地的落地方式,从而降低ACL负荷。此外,其他指标均具有交互作用,这也再次证实ACL损伤预防训练方案的设计应考虑性别、运动水平高低的差异。男性篮球运动员完成侧切着地时应避免直膝落地和小腿前倾,避免膝关节内收内旋,此外还应加强股后肌肌力;而女性篮球运动员则主要需要强调膝关节屈曲程度增加,减小着地力并且注意锻炼腓肠肌肌肉力量。对于无训练背景的普通男大学生来说,更需要关注落地时刻,积极减小水平向后地面反作用力和膝关节内收力矩;而普通女大学生侧切落地时刻需要避免垂直伸展的膝关节运动方式、小腿前倾、膝关节旋内,并注意进行腓肠肌肌力训练。

总之,在对不同群体ACL损伤的危险因素进行正确评价后,针对性地设计损伤预防手段,才能真正有效降低非接触性ACL损伤概率。

5 结论

1.基于随机生物力学模型分析得出不论篮球运动员还是普通大学生女性ACL损伤率明显高于男性,损伤比率为13以上。

2.通过蒙特卡罗模拟得到的篮球运动员ACL损伤率约为无训练背景普通大学生的12倍。

3.运动水平和性别都会影响ACL损伤危险因素,且危险因素在性别间的差异受运动水平的影响。

4.男性篮球运动员ACL损伤的危险因素主要是着地时膝关节屈角小,地面反作用力大,小腿后倾程度小,膝关节内收和内旋力矩大以及薄弱的股后肌肌力。

5.女性篮球运动员更垂直的着地方式,大的着地力和小的腓肠肌肌力是ACL损伤的主要因素。

6.男性普通大学生ACL损伤主要因素是较大的水平向后地面反作用力和膝关节内收力矩。

7.女性普通大学生更为垂直伸展的膝关节屈角,小腿明显前倾,足跟着地,垂直地面反作用力大,膝关节旋内力矩大和腓肠肌肌力不足是造成其ACL损伤的危险因素。

[1]敖英芳,田得祥,崔国庆,等.运动员前交叉韧带损伤的流行病学研究[J].体育科学,2000,20(4):47-48,88.

[2]李翰君,刘卉,张美珍,等.确定前交叉韧带损伤概率及危险因素的随机生物力学模型与模拟[J].体育科学,2014,34(12):37-43.

[3]刘卉,张美珍,李翰君,等.足球运动员在急停起跳和侧切动作中前交叉韧带损伤的生物力学特征研究[J].体育科学,2011,31(12):38-43.

[4]张美珍,刘卉,李翰君,等.侧切和急停起跳对篮球运动员前交叉韧带运动生物力学特征的影响[J].北京体育大学学报,2015,38(4):65-70.

[5]AGEL J,ARENDT E A,BERSHADSKY B.Anterior cruciate ligament injury in national collegiate athletic association basketball and soccer:a 13-year review[J].Am J Sports Med,2005,33(4):524-530.

[6]ARDERN C L,WEBSTER K E,TAYLOR N F,etal.Return to sport following anterior cruciate ligament reconstruction surgery:a systematic review and meta-analysis of the state of play[J].Br J Sports Med,2011,45(7):596-606.

[7]ARMS S W,POPE M H,JOHNSON R J,etal.The biomechanics of anterior cruciate ligament rehabilitation and reconstruction[J].Am J Sports Med,1984,12(1):8-18.

[8]BODEN B P,DEAN G S,FEAGIN J A J R,etal.Mechanisms of anterior cruciate ligament injury[J].Orthopedics,2000,23(6):573-578.

[9]CHAPPELL J D,YU B,KIRKENDALL D T,etal.A comparison of knee kinetics between male and female recreational athletes in stop-jump tasks[J].Am J Sports Med,2002,30(2):261-267.

[10]COCHRANE J L,LLOYD D G,BESIER T F,etal.Training affects knee kinematics and kinetics in cutting maneuvers in sport[J].Med Sci Sports Exe,2010,42(8):1535-1544.

[11]DEVITA P,SKELLY W A.Effect of landing stiffness on joint kinetics and energetics in the lower extremity[J].Med Sci Sports Exe,1992,24(1):108-115.

[12]FLEMING B C,RENSTROM P A,BEYNNON B D,etal.The effect of weightbearing and external loading on anterior cruciate ligament strain[J].J Biomech,2001,34(2):163-170.

[13]FORD K R,MYER G D,HEWETT T E.Valgus knee motion during landing in high school female and male basketball players[J].Med Sci Sports Exe,2003,35(10):1745-1750.

[14]HOOTMAN J M,DICK R,AGEL J.Epidemiology of collegiate injuries for 15 sports:summary and recommendations for injury prevention initiatives[J].J Athl Train,2007,42(2):311-319.

[15]ITO E,IWAMOTO J,AZUMA K,etal.Sex-specific differences in injury types among basketball players[J].Open Access J Sports Med,2015,6:1-6.

[16]KIAPOUR A M,MURRAY M M.Basic science of anterior cruciate ligament injury and repair[J].Bone Joint Res,2014,3(2):20-31.

[17]KIM S,BOSQUE J,MEEHAN J P,etal.Increase in outpatient knee arthroscopy in the United States:a comparison of National Surveys of Ambulatory Surgery,1996 and 2006[J].J Bone Joint Surg Am,2011,93(11):994-1000.

[18]KROSSHAUG T,NAKAMAE A,BODEN B P,etal.Mechanisms of anterior cruciate ligament injury in basketball:video analysis of 39 cases[J].Am J Sports Med,2007,35(3):359-367.

[19]LIN C F,GROSS M,JI C,etal.A stochastic biomechanical model for risk and risk factors of non-contact anterior cruciate ligament injuries[J].J Biomech,2009,42(4):418-423.

[20]LIN C F,LIU H,GROS M T,etal.Biomechanical risk factors of non-contact ACL injuries:A stochastic biomechanical modeling study[J].J Sport Health Sci,2012,1(1):36-42.

[21]MALINZAK R A,COLBY S M,KIRKENDALL D T,etal.A comparison of knee joint motion patterns between men and women in selected athletic tasks[J].Clin Biomech (Bristol,Avon),2001,16(5):438-445.

[22]MCLEAN S G,LIPFERT S W,VAN DEN BOGERT AJ.Effect of gender and defensive opponent on the biomechanics of sidestep cutting[J].Med Sci Sports Exe,2004,36(6):1008-1016.

[23]ORISHIMO K F,KREMENIC I J,PAPPAS E,etal.Comparison of landing biomechanics between male and female professional dancers[J].Am J Sports Med,2009,37(11):2187-2193.

[24]PARKKARI J,PASANEN K,MATTILA V M,etal.The risk for a cruciate ligament injury of the knee in adolescents and young adults:a population-based cohort study of 46 500 people with a 9 year follow-up[J].Br J Sports Med,2008,42(6):422-426.

[25]PFLUM M A,SHELBURNE K B,TORRY M R,etal.Model prediction of anterior cruciate ligament force during drop-landings[J].Med Sci Sports Exe,2004,36(11):1949-1958.

[26]ROAAS A,NILSSON S.Major injuries in Norwegian football[J].Br J Sports Med,1979,13(1):3-5.

[27]ROSA B B,ASPERTI A M,HELITO C P,etal.Epidemiology of sports injuries on collegiate athletes at a single center[J].Acta Ortop Bras,2014,22(6):321-324.

[28]SANDELIN J,KIVILUOTO O,SANTAVIRTA S,etal.Outcome of sports injuries treated in a casualty department[J].Br J Sports Med,1985,19(2):103-106.

[29]SIGWARD S M,POWERS C M.The influence of gender on knee kinematics,kinetics and muscle activation patterns during side-step cutting[J].Clin Biomech (Bristol,Avon),2006,21(1):41-48.

[30]SWENSON D M,COLLINS C L,BEST T M,etal.Epidemiology of knee injuries among U.S.high school athletes,2005/2006-2010/2011[J].Med Sci Sports Exe,2013,45(3):462-469.

[31]VAUHNIK R,MORRISSEY M C,RUTHERFORD O M,etal.Rate and risk of anterior cruciate ligament injury among sportswomen in Slovenia[J].J Athl Train,2011,46(1):92-98.

[32]WEIGHTMAN D,BROWNE R C.Injuries in association and rugby football[J].Br J Sports Med,1984,1(8):183-187

[33]WONG P,HONG Y.Soccer injury in the lower extremities[J].Br J Sports Med,2005,39(8):473-482.

[34]YU B,LIN C F,GARRETT W E.Lower extremity biomechanics during the landing of a stop-jump task[J].Clin Biomech (Bristol,Avon),2006,21(3):297-305.

Differences of ACL Injuries Risk Factors for Basketball Player and College Students with Stochastic Biomechanical Modelling Method

ZHANG Mei-Zhen1,LIU Hui2,LIU Wan-jiang1,GUO Xin1,QING Ning-ning1,LI Han-jun2,YU Bing3

Objective:The purposes of this study were to estimated the probability of ACL injury using stochastic biomechanical model as an attempt to understand the effect of skill level and gender on ACL injuries and risk factors during sidestep cutting task.Method:Kinematic,kinetic and EMG data were collected for both basketball players and non-athlete college students during sidestep cutting task.Monte Carlo Simulation was used to obtain the data of ACL injury and biomechanical characteristics of simulated jumps.The risk factors of ACL injuries were indentified by paired t-test to compare the difference of biomechanical characteristics between injury and non-injury jumps.Two-way ANOVA was used to identify the effect of skill level and gender on ACL injuries.Resuts:The simulated female-to-male injury rate ratios for basketball players and non-athletes were 18.36 and 13.04.Except gastrocnemius force of male basketball players and normal college students (P=0.553,P=0.773),internal rotation moment for female basketball players(P=0.981),vertical ground reaction force of male college students(P=0.81),the other paremeters showed significant differences between simulated injury trials than non-injury jumps (P<0.05).Besides,the distance of COP to ankle (P=0.114),sagittal plane loading (P=0.061) and non-sagittal plane loading (P=0.58) had no interaction between gender and skill levels,the others had significant interaction (P<0.01).Conclusion:Both the skill levels and gender effect ACL injuries and they have the interaciton effect.The females and basketball players have higher risk of ACL injuries than males and college students with no trainning experience.

anteriorcruciateligament(ACL);injury;stochasticbiomechanicalmodeling;basketball;athlete;non-athletecollege;gender

1000-677X(2016)10-0040-08

10.16469/j.css.201610006

2016-01-02;

2016-09-17

国家自然科学基金资助项目(30870600);山西省教育厅高等学校哲学社会科学基金一般项目(2014223);山西省高等学校大学生创新创业训练项目(2015531)。

张美珍(1983-),女,山西吕梁人,讲师,博士,硕士研究生导师,主要研究方向为运动生物力学,E-mail:meizhen1116@163.com;刘卉(1972-),女,天津人,教授,博士,博士研究生导师,主要研究方向为运动生物力学,E-mail:liuhuibupe@163.com,刘万将(1994-),男,山西临汾人,E-mail:840592685@qq.com。

1.太原理工大学,山西 太原 030024;2.北京体育大学 运动生物力学教研室,北京 100084;3.美国北卡罗来纳大学 人体运动科学中心,北卡罗来纳 275991 1.Taiyuan University of Technology,Taiyuan 030024,China;2.Beijing Sport University,Beijing 100084,China;3.The University of North Carolina at Chapel Hill,NC 27599,USA.

G804.63

A