四季花开的协奏曲—记写《河姆渡文化》创作的遐想

2016-12-13王赞

文/王赞

四季花开的协奏曲—记写《河姆渡文化》创作的遐想

文/王赞

大约在几万年前,一片蛮荒之地,高大而粗壮的树干上盘桓而上的青藤紧紧地贴附于支和干的身躯之上,或偃仰有资,或婀娜漂移。阳光像一把利剑狠狠地穿透茂密的绿叶扎在一片松软的青苔之上,大地似乎感受到了阳光的温暖,呼吸般地吐纳出郁馥的芳香。蜿蜒曲折的小溪在鹅卵石的挤压和放纵下时缓时急地跳跃前行,不时地发出温柔的嘘嘘声,唏嘘声中娃娃鱼顶着逆流匍匐于流水回弯之地享受着温柔的抚摩。山峦静穆,草地芳菲,烟岚缥缈地似乎都在言说着历史的印记和自然的语言。不想在这寂静的时刻,山崩地裂,时间与空间都凝聚成黑洞倒吸进时序的安排,一切都违背了规则,天旋地转般地化为希声之地、无形之象。

血浓于水——白求恩 240cm×198cm 1995年 王赞

一族人身披枝叶,手持耜铲,赤背露颈的莽汉疾驰于芦荻菖蒲之间;紫铜肤色点缀着白色动物齿骨的键硕身躯在风声鹤唳般的暮霭中闪电穿行。此时的时间是在那一次毁灭性的演化后距今六千年重新续

写的历史,河姆渡这一块原野上聚集起早期智慧的人类精灵,捕鱼、狩猎、种植、制陶、放牧,维系生命的基本需求。然而,对生命起源的诘问幻化为宗教仪式的神秘乞求,超越魂魄而升腾的意向幻觉逐渐沁入和弥漫于干栏式竹木篷屋之中。

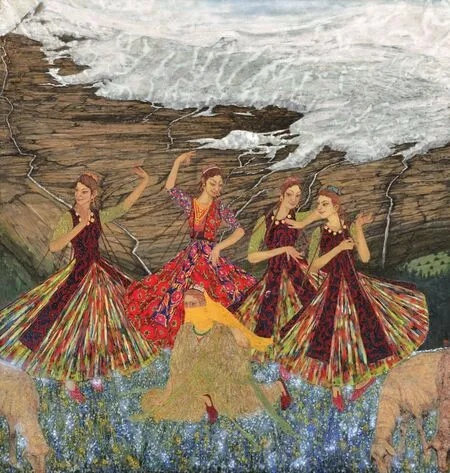

丝路花语 220cm×200cm 2014年 王赞

上面的叙述并非真实的故事,而是我依据原始材料和实物进行的幻觉想象。当幻觉演变为一种视觉图像的真实作品时,非还原型的事件描述或图像再现都是一种虚设,冥想在真实与假象的信息点上穿梭往返,借助于绘画笔墨的涂抹制造出“真实”的视觉作品。当我完成创作《河姆渡文化》的时候,蓦然回望历史的天空,我的《河姆渡文化》已然变成了空中的尘埃,退身而融入了被追问的话题。

我无法告诉观者作品《河姆渡文化》多大程度解读了历史,但是,我内心已经与历史的故事进行了贴近的交流,总算有一丝被历史所遮蔽了的火种点燃视觉的黑暗。

一、草蔽人身 笔墨续写

2006年我接受浙江省重大历史题材的创作任务,河姆渡文化的真实与幻想交替浮现在构思的过程中,题材的幻想生活状态勾连起我从未有过的创作激情和表现冲动,原始的荒蛮基因似乎在文明所驯化的个性血脉中被激活,压抑而狂乱的秉性一瞬间冲破了秩序的准则。艺术精神创作的个体追随冥想的思绪飘落在慈溪河姆渡遗址博物馆的基点上,时间和空间的现实场景将我拉回理性的思考。历史的现实和现实的历史成为我无法从笔墨中获得真正选择的解释。

人类一开始无所遮蔽,全身的任何地方没有隐私可言,草蔽人身也并非如今天人们感觉的羞耻意味,倒更像是驱虫或尚美的生理和心理需求。现如今人们将生殖的隐喻独立成性学的心里研究方向,性与生殖器官

在无休止的包裹中扮演成神秘的角色,若隐若现。狂想原始时期的无遮蔽生活,没有区别的动物和人在原野上自由撒野。是何时性变成了崇拜对象?又是何时遮蔽物变成了时尚物?人们的思想更是何时变成了逻辑化的附庸?阻碍我们自由思考的却是自以为是的真实历史,让笔墨挥洒延续人类狂想的野性,并不一定需要规则的设定,艺术的人生也许更加接近了原始人的意味,艺术同样需要无所遮蔽的真情流露。

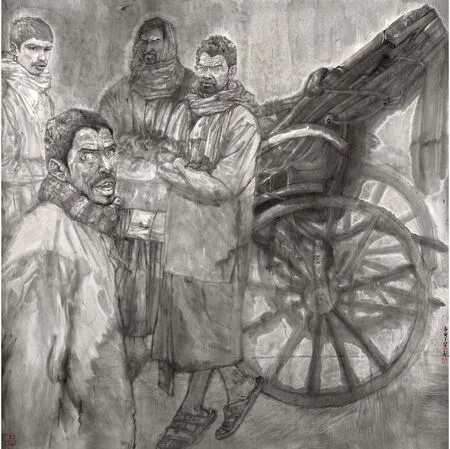

加尔各答的车夫 183cm×183cm 2011年 王赞

河姆渡从冬天悄悄溜进了春天,温暖的坡地车前草散发出略带清苦的香味,紫丁香正在含苞待放,人类冥想在花开的时候寄予了许多情感的忧伤。我顺着河姆渡遗址叠压的文化土层向时空的纵向清理纷繁的思考,又在现代文化的绘画表述中切入阐释远古的笔墨方法从而获取力量,笔墨已经实现了从容应对的技术支持。笔下的清墨古韵纯粹般地落在宣纸上。

车前草啊!车前草你真的很清苦,又清纯。

二、祭舞随影 没骨用笔

发思古之幽情,遣慕今之即兴。创作的进程在草图的放大过程中遭遇形神关系的艰难选择,创作的初期为题材内容的幻想与遥望激动异常,形象的进一步深入刻画遭遇到传统意象精神形象要求的重新整理,在褪去了造型语言中的光影元素后,此刻的兴奋逐渐变为严峻的课题而回归平淡。画面激荡的舞姿和静穆的祈祷使水墨画面临艰难的对应措施,强劲的没骨用笔腾挪出有效的空间,实现了意蕴和形意的相互渗透,从而解决了形神兼备的造型障碍,直取形象气质的追求。没骨用笔手法明代以后逐渐在中国画获得很好的发展,清代花鸟画的运用更是超越了前人。但是,人物画的没骨法除了任伯年《寒酸校尉图》的使用达到一定的高度之外,尚有巨大的发展空间。现代人物画在借鉴传统手法的基础上提升了没骨法的应用范围和学术研究层次。我创作的《河姆渡文化》借助写实的造型基础和没

骨法手段,在十分重要的转折处预留空白的线性意味,使之犹如篆刻线条的白文效果—骨法的另类呈现。骨法与没骨法在黑与白之间有序转换。

灿然黑白间——黄宾虹 240cm×180cm 1998年 王赞

高原红 200cm×140cm 2003年 王赞

河姆渡从春天浓浓地潜进了夏天,凌霄花刚刚登场,无数的无名小虫悉数展示各自的绝技充实自然界的舞台。《河姆渡文化》绘画中的人物形象犹如屈原的《山鬼》“乘赤豹兮带女萝”的狂野状况悠悠然地陶冶于梦幻之中。大巫司盘腿而坐,手捧祭牌,口中喃喃低语。一列文身司鼓的汉子踩着节拍庆贺吉祥的日子,空气中弥漫着激越亢奋之情,盛夏浓浓的绿色衬托出古音的悠远。顺着考古探方一块块的整理,清理出各类生活用品和文化印记,我不断地从河姆渡人制作的陶器和非实用性的器物中猜想:人类文明的技艺与生活经验在不断的传递下逐渐烙下民族的心理印痕。

凌霄花啊!凌霄花你真的很浪漫,又雍容。

心灵之约 136cm×34cm 2007年 王赞

圣洁恒河水 136cm×34cm 2008年 王赞

三、干栏建构 层层叠染

祖先河姆渡人在建构生存空间的造物上创造了极为创意的设计理念,悬架的榫卯结构,屋顶的单脊坡形,都很好地利用力学原理,其营造法式绵延几千年至今仍然具有实用功能和审美意义。水墨绘画至于此种建筑的表现也是一段艰难的探寻,尽管如此,建筑结构的前后关系,笔墨的浓淡深浅和层层积染使宣纸的绵绵晕化还是像滴水穿石般地醇厚与深邃。《河姆渡文化》创作的中期是最难熬的智力与体力的较量,预设的不确定性,宣纸的渗化性,黑白关系的相互转换以及笔墨的不可修改性集中地反映在这一阶段,常常是眼见实体,心若空茫。

河姆渡从夏天萧瑟般地转入秋天,芦花的白絮在阳光的照耀下风韵潇洒。丰收季节的欢乐与家族的生命延续怀柔般地温情雅致。秀美的少

女挥动棒杵上下舂米,捕鱼归来的渔夫原始共产主义般地分配食物,生机盎然的田园诗意映入画面,犹如陶渊明《桃花源记》中“芳草鲜美,落英缤纷”的祥和生活,怡然自乐。这样的场景我在2007年云南沧源县的翁丁原始古村落考察时也曾感受过,翁丁古村的建筑与河姆渡的建筑特点极为相近,仍然保留了干栏式结构,桩式悬架,上层为族人生活,下层圈养牲口。翁丁古村山水环绕、古树茂盛、翠竹劲节、一派生机盎然,吹烟袅袅蓝蓝地悬浮于半山腰,柴火煮制的米香沁入心脾。如画般的风景,淳朴般的民风,现代都市难觅踪迹。翁丁古村的现实状况与河姆渡文化历史的相互印证,一定程度地延续了几千年文化基因,至今我还时常怀恋那儿的风土人情。沿着河姆渡遗址挖掘现场的栈道俯瞰遗址古村落的建筑桩柱,十分壮观。历史与苍凉、原始与纯粹,让心里升起无限向往。

芦花啊!芦花你真的疏影摇凉,很飞扬。

河姆渡文化 245cm×732cm 2008年 王赞

四、陶泥造物 笔随心止

制陶的意义在于控制旋转和使用火种,泥土材料的无穷尽与无穷方便完成了物和造物向文化与智慧的转身,完成了心与手的品质提升。几乎所有的人类民族在进入思想的推进旅程中,制陶必然是重要的发展阶段,也几乎是文化刻画留存的必然载体。河姆渡人制作的陶器绝大部分为实用器皿,但也有绘画的文化刻痕用品,在一件河姆渡人制作的陶器上刻有野猪的形象,十分有趣,人类的审美智商可见一斑。由造物到心物的思维进步,演义出由生活到艺术的心灵创造轨迹。艺术创造终于埋下了生命延续的种子,生根、发芽、成长、壮大。

河姆渡的河水渐渐变凉,萧瑟的西北风吹皱起水面波澜阴冷异常。河坎边的植物被霜打成了黄叶卷,唯有山岭边的一树梅花傲然绽放。《河姆渡文化》创作到最后阶段,笔墨的运用,人物形象的整体把握完全进入到随心所欲的状态,纯水墨的氤氲之气由笔底生发,逐渐摆脱了形的约束,可谓“随形运笔,取象无惑”的自由境界。

人物画历史题材的创作一部分还原了人物画科基本职能的图像方式,题材的内容是预设的要求,绘画的表现是无限的呈现,有限与无限的矛盾冲突才是绘画技术与艺术不断显示发展的动力。历史题材也好,现实题材也罢,人物画在经历了向西方学习造型基础后再一次地站在人们认识自身的社会环境、心里状况、风情习俗绘画表现的面前,重大历史题材的内容始终与人类的活动密切相连,重大历史题材的创作没有人物画的参与自然也就缺少了绘画的主体精神。

梅花啊!梅花你真的素艳生香。很孤芳。

历史变成了历史画,变成了视觉的图像方式。我压抑着自己的狂想,悄悄地擦着画面而过,内心忐忑地凝视自己完成的作品,这幅画作已经成为了历史。悲观的情绪慢慢袭来……

历史的天空依然伴随四季的花开花落。激情燃烧的日子笔墨随影取真;黯然神伤的季节墨韵雅健清逸。绘画总是有脱稿的日子,期待也是挺美的事情。

2009年6月5日