书法,为何有审美效果的讲求

2016-12-12陈方既

□ 陈方既

书法,为何有审美效果的讲求

□ 陈方既

书法,并非从来就有像今天这许多审美效果的讲求,也并非永远就是这样的审美讲求。事实告诉我们:对书法美的认识和讲求,今人和古人并不都一样。

为什么会这样?

回答这个问题,首先得弄清书法美的本质。有人把美看作是一种形式。如讲“形式美”,但什么样的形式美,什么样的形式不美,却怎么也说不清楚。有人把美说成是一种精神,但什么样的精神美,什么样的精神不美,也说不清楚。其实,这些都是现象,不是本质。书法令人产生审美感受的方面很多:如运笔的美、结体的美、形质的美、神采的美、风格的美、功力技巧的美等等。但是怎样的运笔结体美?怎样的又不美?人皆以为美的风格,流行一阵儿以后,又不以为美了,这又是怎么一回事?说实在的,不抓住本质,就事论事,说不清楚,勉强说,很可能出现荒唐。只有老老实实深入进去,抓住本质,才可能对书法之为美有真正的认识。

其实,书法美虽有这样那样的表现,本质原理却只有一个,那就是通过书法艺术创作展现出来的主体的精神修养和物质力量。同样是一种风格面目,当它是书者精神修养、书写能力的创造性体现时,它是美的;当这种风格面目只是重复别人而不见本人的精神修养和物质能力时,就说不上是美的艺术了,人们也就不以为美了。

人们对书法美的感受、认识,也基于相应的修养。没有相应的见识力,也不可能感识书法美,虽然这美是客观存在的。上古作书之人,不用修养,就有质朴之心流之于书。但当时之人感识不到书中质朴之美。后来人逐渐失去了原始的质朴,书中之质朴变成了一种必以精神修养才能求得的效果时,书法美便有了这种审美效果的讲求。书技未臻精熟的历史时代,人们不以拙朴为美。但到后来,拙朴成为技能精熟后更高的精神修养的表现时,它便成为美的了。

书法美的发现和讲求,是随着书法美的形成发展的。最早,人们仅仅把文字书契当作保存信息的事,以当时的物质条件做好这些事确实很难,有人能比较熟练地进行书契,就受到称赞。的确是,人们从创造文字、寻求材料、制造工具,到经过无数次实验实现书契,确实是一种很不容易获得的能力,所以,最先出现赞美这一现实的是一个“能”字,而且经历了很长一段时期。这个“能”字,不只是对书契实现和书法形象生动性的赞美,更是对实际进行书契者才识、意志、能力的珍重。

随着书契材料、工具、方式、方法逐渐以笔墨纸张的书写定型,字体也从甲骨文、金文、石刻、简牍上的篆隶到纸张上草、正、行书等面貌稳定下来,人们从日渐熟练的书写中发现了两种审美效果:一种是不同人的书写,有的不仅技法精熟,而且笔画有力有势,结体也稳稳实实。这种效果是怎么来的?磨炼出来的。人称它曰“功夫”。还有一种情况,文字分明是笔画组成的抽象符号,不是对任何自然之象的模拟(即使原本象形的字,当一代一代书人为表音表意书契它时,也自觉不自觉地将它变成纯抽象符号),但这时发现一个个字的形象竟如同天然生成的生动自然,唤起了具有热爱生命本能之人的美感。人们不知如何赞美它,便称之曰“天然”。

“能”“功夫”是对书写能力的肯定,“天然”则是对书法形象审美效果的赞美。正因为是对书法形象有若天然生成之象的赞美,说明人们实际上对书法形象已是在作生命之象来观照了。因此,两个直言生命特征的审美词很快出现,即“神采”“形质”。是人的“神采”“形质”,还是其它动物的“神采”“形质”?提出这些概念的人没有说,以后的人也始终没说。没说是对的,因为它给人的就是这种俨有生命形象、形质的审美感觉,但究竟是人的还是别的什么生命,又说不清楚。但应该说:到此时,人们对书法美的

认识已相当成熟了——这是正、行书完全成熟的南北朝时代。

到了隋唐,便开始了关于如何把握这种创造经验的总结。

人们从隋释智果《心成颂》唐欧阳询《结字三十六法》以及唐张怀《玉堂禁经》中,发现他们所讲的关于结字的具体方法都管用,但是道理在哪?为什么一定要这样做?却还说不出根本原因。其实,根本原因就在于书者不知不觉中已将每个抽象的文字当作有似人的形体和以人为中心的各种活动形态来把握了。《结字三十六法》中,有许多原则,如“避就”“顶戴”“穿插”“向背”“相让”“朝揖”“效应”等,就明显地说明了这一点。人或要问:为什么一定是或首先是以人的形体、人的活动规律为参照? 回答是:这是这种形象创造中,人本能的主体意识决定的,谁也没有刻意要这样做或不这样做,这种形体意识是自然形成的。

但是如果不能从基本精神上把握他们所提出的这些要求,而只把它当作学好前人已成之书的具体方法,则会使书法失去创作生气。

宋代苏轼等人,以其学养见识深深地认识到了这一点。苏轼明确指出,“书必有神、气、骨、肉、血”,认定书法是精神产品,是主体学问见识、精神修养的对象化,讲求以深厚的学问修养养书;黄庭坚认定“书画当观韵”,这个“韵”,不是样式、不是技能,而是书中能让受众感受到却又难以明言的书者精神修养赋予的内涵。

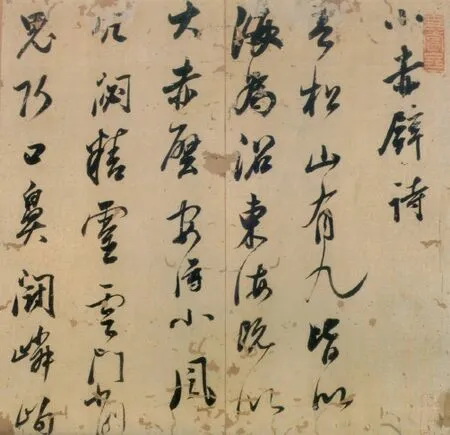

书法需要精到的技能。但仅有技能只是一种手技。明董其昌深切地体会到,书法是精神修养的艺术,作为优秀书家,必须“行万里路,读万卷书”,以增进修养。这实际说明:书法的审美讲求更向前发展了。而这种讲求,在宋以前的书法见识中是找不到的。这都是历史的必然。当书契还是一种艰苦的体力劳动时,书法是书工笔吏的事。随着历史的发展,书法不仅成了文人士大夫必须掌握的文化工具,而且逐步成为体现精神修养的艺术形式,它的审美效果促使人们对它产生了越来越自觉、越来越高雅的追求。这就是书法早期以技能的精熟为美,到后来越来越以精神内涵为美的必然发展。

有一种论点,说书法艺术的黄金时代过去了,往后的艺术成就只能一代比一代差。我并不这么看。不错,在始有书法之时,每走一步都是创造。书者带着本能的生命情结,给书法形象以生命创造。但是作为信息工具,必有稳定的形式保证它的共识性,这就与作为艺术必讲求创造,成为永远不可调和的矛盾。如果把书法当作一种定式去重复,当然不可能超越前人。但是,当我们真正认识到书法不仅是讲求创造有生命的形象的艺术,更是个性化的精神境界、情兴修养充分展露的艺术时,书法的发展前景就会大不一样。文字的定式必守,技能的运用必讲求,而更具审美意义与价值者,恰在特有的精神修养的展示。书法,只有成为纯艺术形式,才有可能有这种纯粹的追求,也最具时代书法的审美特性。

书法讲求气息、格调、境界,是书法发展的必然。时代的书法创作,不是没有新路可走,而是在把握住这一根本后,路子更广阔。当然,这较一味讲求技法要难许多。不讲求精神修养的人,也许永远走不上这条路。这不是坏事,这恰好可把艺术家和书匠区别开来。

《小赤壁诗册页》 明·董其昌