小人书的兴衰

2016-12-10冯骥才

冯骥才

小人书快消失了。

一桩流行事物的衰败和一个热门人物的消失一样,总会引人深思。

对于现今30岁以上的人,那种表浅的通俗图书,曾是他们最初汲取知识的一个很重要的源头。很多人肚子里的历史典故、民间传说、古典小说的情节人物,往往是从小人书中得到的。在没有电视的时代,捧一本巴掌大小的图文并茂的小人书,津津有味地看着,是常见的大众文化景象。那时,小人书普及于家家户户,老少咸宜,人人爱看。出租小人书便成了一种行业,分作固定与流动两种。固定的是小人书铺,街头巷尾,随处可见。铺外悬挂着纸板,花花绿绿贴满小人书的封面,招徕人看;铺内不过用砖块架几条长长的木板,有时坐满大小孩子乃至成人,各看各的,埋头瞪目,心迷而神往。流动的则是一辆手推式租书车,每至夜幕下垂,书贩便推着满满一车小人书,沿街吆喝,呼唤看客。逢到人来,就把车子推到路灯下,以便人们借着灯光挑书。一摞书抱回去,全家老小各抓一本在手,看完便与旁人交换。实际上这就是那个时代“手中的电视”了。

清末年画《踏雪寻梅》(四条屏)

这迷人的“小人书文化”,历史并不久长,大约20世纪30代才出现。小人书是俗名,正名叫作连环画或连环图画。连环画一名在先,待流行起来才有“小人书”这别称。书是文字的,这种画满“小人”的书,便被形象地直呼为“小人书”了。

其实连环画一名更合道理。画,都是单幅的;但单幅画很难表现一个有头有尾、情节不断发展的故事,连环画则把一幅幅图画连续起来,按顺序表达故事的前后过程,故而称之为“连环画”,更能突出它的特征。

至于连环形式的图画,古已有之。比如宋代的木版《妙法莲花经》的插图;再比如五代顾闳中的名作《韩熙载夜宴图》,就是用一连5个画面,描绘了韩熙载夜宴宾客时纵情声色的前后5个场面。然而,真正对近代连环画的产生起推动作用的是如下几个方面:

一是清代末期各地单张连环形式年画的流行。这种年画分成若干小格,每格一个画面,连续起来描写一个民间传说或戏曲故事,贴在墙上,人们边看边谈,饶有风趣。上海老连环画家赵宏本曾对我说,他少年时住在天津土城一带,每逢过年,沿街墙上便挂一种木制灯箱,外罩玻璃,内置油灯,箱板上贴这种连环形式的年画。他常常看得入迷。这一昔时经历在他心里为日后埋下了深厚的职业情感。而这种形式的年画的流行正显示了大众的需要。二是清末民初报刊的勃兴,特别是各种单本石印画刊的出现,如天津的《醒华》和《醒俗》,北京的《浅说画报》和《图画日报》,上海的《点石斋画报》和《大共和星期画报》等,不胜枚举。多为时事消息、社会新闻,报道快捷,看图知事,有的随报奉送,有的单本零售,或为周刊,或为三日一刊,周期短,很灵通,既好看又通俗,极受欢迎。因其常随同事件的进行来描绘,图画的内容自然相关联。这种画刊应视为连环画的前身。三是20世纪初,城市人口密集,生活的社会化愈来愈强,对新形式的大众文化要求也愈来愈迫切。四是石印技术的传入与普及—这些都成为连环画产生的条件和催生的激素。大众文化是一种社会生活的需要。在上述这种形势下,连环画的产生绝非偶然,而纯属必然了。

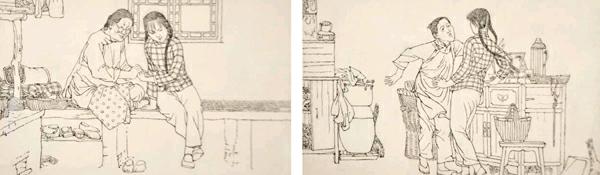

朝阳沟 贺友直 1979年

中国近代连环画的产生,直接来自古典小说的“回回图”。明清以来,古典小说的插图本走俏,逐渐发展为每回一图,或每回多图,甚至每页一图(多采用上图下文的版式)。这种插图俗称“回回图”,它反映了大众对文学作品通俗化的要求。“回回图”的画面之间的关联日趋密切,所描绘的故事又完整,具备了连环画的雏形。上海的世界书局看到了这种连环式的图画具有可能而巨大的市场,于1925年率先创造出第一套连环画册,并在书上明明白白地写上“连环图画是世界书局所首创”。“连环图画”一名也同时问世了。它将以文为主的上图下文的“回回图”,改变为以画为主的下图上文的连环画;将图解式的文学,变为用文字说明的小画本。就这样,连环画直接从“回回图”蜕变出来,独立于世。这开天辟地第一套连环画共包括6种,都取材于中国古典名著,有《三国志》《水浒》《西游记》《封神榜》《说岳》和《红楼梦》,绘画作者陈丹旭是中国连环画史上的第一位画家。这套连环画工程非常浩大,比如《连环图画三国志》,共分24集,每集32图,总计700余图。画面采用国画笔法,绘制十分精美。首创的连环画如此规模,如此精心,便给连环画带来了信誉,赢得了读者,一炮打响,遍地开花。连环图画的大旗一下子在近代大众文艺的舞台上耀眼地升了起来。

刚刚诞生的连环画,依然带着母体“回回图”的气息。它从版式到画法都像小说插图,装订也是中间折页,画面上的人物一律按照小说绣像那样,在身旁注明姓名;每页内容为一个小故事,一事一图,画中事件、场合和人物动作缺乏连续性……尽管如此,它毕竟迈出了历史性的一步。尤其让人感兴趣的是封面上明确写着“男女老幼,娱乐大观”8个字,它不怕别人说它肤浅,不故作高深,而是旗帜鲜明地表明自己的大众通俗的取向。这8个字让我们找到了大众文艺的一个特征,即尽量广泛地争取大众,正像商品的属性是尽量广泛地争取顾客。正因如此,它一亮相就表现出旺盛的生机。从20世纪30年代到40年代,不过10年,就跨上辉煌的鼎盛期,小人书的俗名也随之叫响了。

新生的小人书是大众文化的宠儿,呱呱坠地后转瞬便名满天下,大放光彩。它只是在很短的襁褓阶段保持着上图下文的形式,跟着就褪去“回回图”的遗痕。说明文字被搬到画面内,并增加了人物对话—多在人物嘴前标示出一小块地方,写上说话内容—人物开口说话,就更有看头。这种图文相混的形式,使得图文浑然一体,内容前后更连贯。再加上文字一律由文言改用白话,浅显易懂,一目了然。此外便是画面的连续性的加强,场景的变化与人物的动作,在前后两页衔接得很紧密,好像看电影画面。这样,故事进行得就更顺畅,连环画也就更抓人。大众文艺的最大特征是主动地迎合读者、取悦读者、满足读者,千方百计地与读者沟通。它的成功是准确地投合了读者心理的结果。小人书正是符合了大众文艺这一规律,很快成了那个时代最受欢迎的通俗读物。

从40年代起,小人书步入飞黄腾达的时期。一些专事小人书创作的画家出现了。他们的风格各异,擅长的题材互不相同,异彩纷呈地并立在小人书的世界中。比如,以喜剧和闹剧著称的陈光谥,精于江湖武侠题材的梅华(颜梅华)和红叶,专事历史故事的严绍唐,还有沈漫云、赵宏本、赵三岛、钱笑呆、毕如花、张令涛、水天宏等,他们就像今日的笑星或歌星,为千万读者迷恋与热爱。

然而从20世纪40年代末到50年代初,小人书因走红而出现了不少粗制滥造之作,或胡编滥造,或拉长故事,或画技低劣。正是在小人书渐渐走上歧途之时,50年代末连环画家们开始进行了一次自我“革命”。一是一些较大的出版社精心编绘和推出成套的连环画,比如天津人民美术出版社的《聊斋故事》,上海人民美术出版社的《三国演义》和《红楼梦》,北京朝花美术出版社的《说岳全传》等,都是连环画史上的精品,至今电视连续剧《三国演义》的人物造型还要参考这套深入人心的连环画中的形象。二是各出版社联合对连环画进行规范,将画面中的文字搬出画面,移到画面下方,成为新式的上图下文,使画面更具欣赏价值,同时注意了说明文字的精炼与图文的相辅相成。三是加强人物的性格刻画与表情描写,人物的喜怒哀乐,俯仰正背,一看即知,完全不必在人物身旁注明姓名。这一作法提高了小人书的艺术质量。四是一批名画家涉足连环画,如王叔晖的《西厢记》、刘继卣的《大闹天宫》,以及后来的贺友直、戴敦邦、刘旦宅、程十发、徐勇、沈尧伊等。知名画家的介入,使得小人书精品迭出,成为当代美术的一种新的创作形式。

然而,这一改良所带来的负面问题也就出现了,这便是连环画的高雅化。特别是新一代连环画家多是美术学院毕业的学生,他们把连环画当作一幅幅线描的绘画作品来创作,单幅的绘画性强了,画面之间的连续性却大大减弱。连环画最大的特点是阅读顺畅,内容紧凑,一翻即过,它不是供欣赏的单幅画编成的画集,不能出现阅读间断。特别是连环画家一味追求个人风格,强调人物的变形、线条情趣与画面的形式感,用小众文艺改造大众文艺,对与大众的沟通被人为地制造了障碍。到了80年代中期,连环画渐渐无人问津,一时又没有新形式的大众文艺所取代,处境十分尴尬。

80年代中期以后,电视文化席卷中国。它以其快捷新颖、有声有色、瞬息万变、充满娱乐和无穷创造力的优势,给原有的大众文化带来巨大冲击。民间戏曲、评书、曲艺、杂技、话剧及至电影,要不被其吞并,要不受其排挤。连环画的一切优点(消闲性、娱乐性、普及性、知识性)都无法与电视比拟。特别是此时的连环画已经失去了大众文艺的特征和魅力,没有活力就不具备竞争力,完全是不堪一击。在20世纪80年代中期,连环画如同入秋的满树落叶,一夜间飘落荡尽。小人书这一风靡了半个世纪、受宠于大众的通俗读物,最终独守寂寞,销声匿迹,成为历史。 一切成为历史的,都是历史的必然,但又不尽然。

如今还有一种连环画占据着市场,便是由海外引进的西方卡通式连环画—动漫,它的阅读对象是儿童。由于它的故事惊险,想象奇特,画面的连续性极强,一幅幅画面像一个个电影定格,有的甚至像电影的细节特写,区别于旧小人书只是一个个场面,它既像电影、电视,又不像电影、电视那样一看即过,可以反复阅读,甚至可以收藏,被孩子们所钟爱。“洋小人书”方兴未艾,中国土产的小人书却退出历史舞台,这说明了什么呢?

看起来是由于电视文化的侵吞,实际上是由于我们对这一大众文化特性的无知,把小人书送上了绝路。由此想开去,我们对文化还有哪些无知,或者正在做哪些无知的事呢?