台湾地区技职教育产学合作人才培养问题探析

2016-12-09陈橄榄

陈橄榄

(厦门大学 教育研究院,福建 厦门 361005)

台湾地区技职教育产学合作人才培养问题探析

陈橄榄

(厦门大学 教育研究院,福建 厦门 361005)

技职教育产学合作是台湾地区教育的一大特色,对台湾地区的经济发展做出了卓越贡献。随着产业结构升级等外部环境变迁,台湾地区的产学合作也发生了一些改变,其应对举措对大陆的高职产学合作发展具有一定的借鉴意义。通过分析台湾地区技职教育产学合作的发展历程、人才培养模式、师资培养,总结出台湾地区产学合作的相关经验,并提出对大陆高职教育的一些启示。

台湾地区;技职教育;产学合作;人才培养

我国台湾地区的高等教育分为普通高等教育与高等技职教育两类,其中的技职教育在促进社会发展与产业升级、培育专业技术人才方面扮演了重要角色。台湾地区的技职教育具有体系完整、制度健全,私人办学优质积极,学制类科多元、符合社会需求,办学务实致用,国际竞赛成果丰富,产学合作效能卓著的特点[1]。目前,台湾地区的劳动密集型产业外移,服务业产值与从业人员比重已超过制造业,整体产业结构升级,朝高科技、信息化、自动化方向发展。随着经济和社会环境的变迁,技职教育的内涵也需随之调整。如何贴近产业需求,是台湾地区技职教育面临的挑战。台湾地区多为中小型企业,研发实力相对薄弱,如何适应台湾经济发展,运用学校资源与技术,为产业发展创造新契机,是企业的当务之急。学校需要获得学生实习的产业资源,践行务实致用的技职理念,促进教学、研究的发展。学生需要改变学习动机,习得职场的实用技能,提升就业竞争力。而产学合作能让学校、学生与产业资源互补互用,使效益最大化,缩小产学差距,实现三方共赢。

一、 台湾地区产学合作的发展历程

随着产业结构的变化和人力需求的改变,产学合作的重要性在台湾地区愈加突出。产学合作的发展历程与台湾地区的经济发展、产业结构变化密不可分。台湾地区产学合作教育最早可追溯到1954年颁布的《建教合作方案》,当时台湾还处于劳动密集型经济形态,建教合作教育主要应用于中等技职教育,它是通过学校与企业之间的合作,学生可在学校修习一定的科目与课程,又能到工厂接受岗位训练,为就业做准备的一种职业教育模式。目前建教合作以轮调式、阶梯式、实习式三种模式为主,也有专案申办的建教合作教育班。建教合作的学生、学校、企业都能从中获利,因此建教合作能够延续至今并衍生出产学合作模式[2]。随后,台湾地区的产业结构转变为技术密集型,与此同时开设了诸多高级职业学校,台湾地区的主管部门给予这些职业学校丰厚的补助,企业纷纷参与进来,建教合作得到进一步完善,合作形式更加多样,出现了三明治式、代工式、轮调式等模式[3]。步入知识经济时代后,为配合新兴科技发展的需要,提高台湾的产业竞争力,技职教育产学合作愈发活跃。台湾地区有关部门为落实学术界的先导性与实用性技术研究,鼓励企业积极参与学术界的应用研究,培植企业研发潜力及人才,特于1991年9月发布了《产学合作研究计划作业要点》,鼓励台湾公私立大专院校依据规定提出产学合作计划。2001年以后,台湾地区的有关部门更将产学合作视为重要的教育政策之一[4]。2002年,成立了6个区域产学合作中心。2006年,台湾地区教育主管部门颁布了《专科以上学校产学合作实施办法》,为配合经济发展、跟随产业升级步伐、推动产学合作的配套方案不断健全。

二、 台湾地区产学合作的人才培养模式

目前,台湾地区为推动产学合作的发展出台了一系列措施,包括建立了6个区域产学合作中心、40个技术研发中心,实施产业园区产学合作计划、产学携手合作计划、产业学院、最后一哩学程等专案计划。这一系列产学合作措施使得学校培养的人才与企业需求之间的差距逐步减小,学生习得的基础能力与职场需求相匹配,产业发展的最新内容被纳入课程之中,学生的就业竞争力得以提升。多元的人才培养模式是台湾地区产学合作得以成功的原因之一。

1. 产学合作专班模式

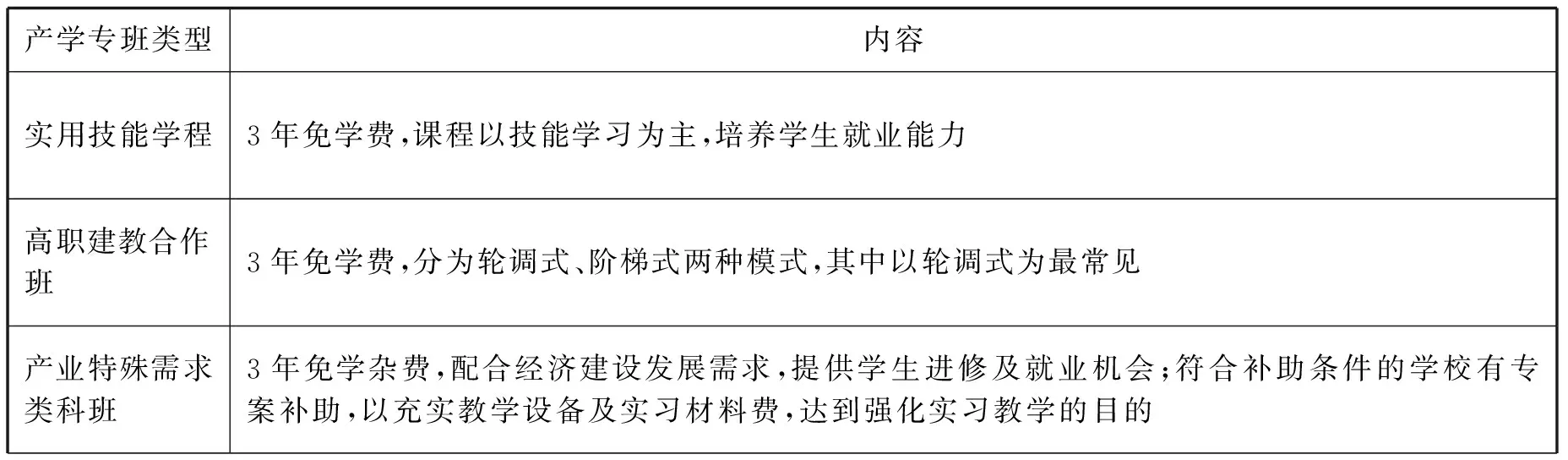

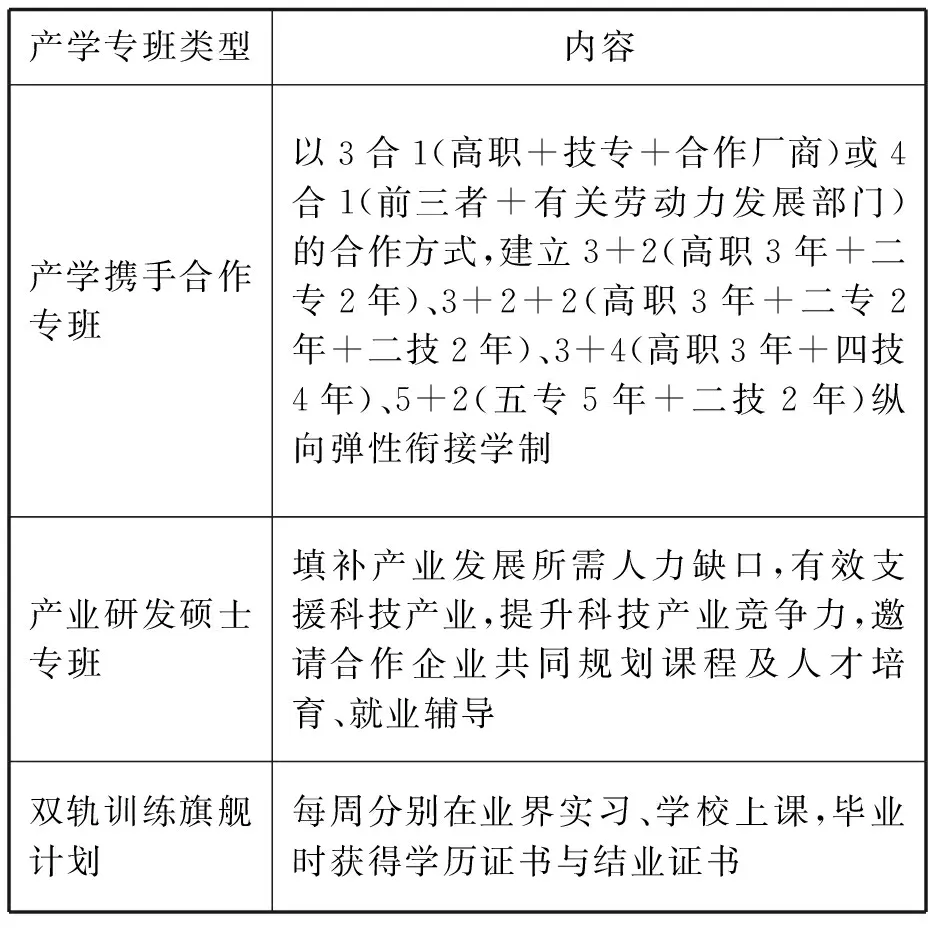

通过产学合作互动方式,推动6种专班 / 学程(见表 1),采取紧密结合的产学合作培养方式,培养产业所需人才。

表1 产学合作专班模式

(续表)

资料来源:依据台湾地区技职教育专刊与历年技职教育简介整理得到。

2. 学生校外实习课程

2010年,台湾地区教育主管部门制定了《技专校院开设学生校外实习课程补助要点》,鼓励技专院校设立必、选修实习学分,推出学生校外实习课程,分为暑期课程、学期课程、学年课程及海外实习课程四种。补助名额为学校上一年度台湾公私立技专校院大学部与二专、五专日间部(不含进修、延迟毕业、研究生)毕业人数的10%,旨在使学生尽早体验职场,树立正确的工作态度,培养未来就业所需要的专业能力,增加学校的教学资源和学生的就业机会,减少企业职前训练成本,储备就业人才。

3. 学士后第二专长学士学位课程

该学位课程以具有学士以上学位者为对象,强调专业实务及跨领域学习,学校可与职训中心、产业界合作共同规划课程。课程要求对应产业需求,并跨专业领域设计与组合,产业界与学校、职训中心三方协同教学,可安排学生到产业界实习,以促进就业或强化职场能力为导向。修业年限为1~2年,并可以延长,由各学校自己制定。

三、 台湾地区产学合作的师资培养

台湾地区前教育部门某负责人曾说,台湾现阶段技职教育面临的一个困境是师资问题。人才培养离不开师资。为解决技职教育的师资问题,强化技专院校教师的实务教学能力,台湾地区教育主管部门自2010年起采取了以下四项措施:(1)鼓励学校聘任具有实务经验的新教师,专任教师要求3年以上相关的业界经验,兼职教师要求6年以上,以确保教师的实务教学能力,而且还将执行成效纳入学校整体发展奖补助指标中。(2)补助技专校院教师赴公民营机构服务及研习,让教师吸收产业信息与实务经验,提升现任教师的业界经验与研发能力。2015年11月18日发布了《技专校院教师进行产业研习或研究实施办法》,该实施办法规定,未来技专院校教师每任教满6年应进行半年以上的产业研习或研究。(3)鼓励教师将完善的技术报告或实务的研发成果送审并实现升等。此前技职教育教师过于学术化,产学合作绩效在考核范围中所占比重较小,导致教师参与产学合作的积极性不高。通过技术或实务研发成果送审升等的方式,可促进教师将专业与教学研究相结合,激励教师根据兴趣与专长规划教学与研究,引导教师从事技术性应用研究。(4)为培养具有实际操作能力及就业力的优质专业人才,鼓励技专校院及高职学校采取“双师型”制度,学校聘任业界专家与学校教师共同规划课程与协同教学,原则上业界专家授课课时不得超过总时数的三分之一,并指导学生参与实务专题与校外竞赛、证照考试及展演等,为学生提供“零距离”接触产业科技的机会,以深化技职教育实务教学并与产业接轨[5]。

四、 台湾地区产学合作的经验

1. 不断完善的配套政策法规

随着专科以上学校产学合作事务的日益增加,为推动产学合作的发展,台湾地区教育主管部门颁布了一系列法律法规与行政规则、命令、奖补助措施;同时,将早期的一些行政规则进行了多次修订以适应当下所需(详见表2)。表2中的各项法律法规反映了近年来台湾地区产学合作的关注重点与发展方向,为台湾地区的产学合作提供了有力支撑,使产学合作可以更规范化、制度化,并发挥出最大的效益。

表2 台湾教育主管部门产学合作相关法律法规

(续表)

资料来源:根据台湾地区教育主管部门有关法规查询系统整理得到。

2. 机制健全,多部门参与

台湾地区在推动产学合作方面,除了学校与产业界的积极参与外,还有许多职能部门的辅助推动。有的以技术开发为目标,鼓励学校设立技术转移中心,将学校研发成果转移至产业成为有形产品,鼓励产学合作研发,提供产学合作的专案补助计划。有的以人才培养为目标,鼓励产业界与学校进行人才培养上的合作,并鼓励学校设置研发中心。还在2001年成立了“产学合作指导委员会”,专门负责制定与指导产学合作的相关事宜。有的则以提升产业竞争力、推动技术的市场化为目标,奖励与补助技术研发、技术转移与研发成果推广。鼓励中小企业建立创新育成中心,以促进新创企业与传统企业的成长与发展,并利用学界科专计划鼓励高校教师以项目方式与业界合作开发新技术、新产品,协助创新事业的发展[6]。总体而言,台湾地区推动产学合作的机制较为健全,推广工作得到了各相关部门的协助,推广措施广泛而多元。

3. 搭建平台,促进产学合作

台湾地区教育主管部门除了成立建教合作资讯网外,还专门成立了一个产学合作资讯网,该平台具有六大特色:(1)产学合作的资讯平台。该平台网页上汇集了产学合作的活动资讯,提供产学合作计划与团队介绍及相关法规文件下载,是一个可以相互交流经验的平台。(2)研发能量资料库。该平台整合了学界技术研发人才、专利技术、创新研发团队与研发设备等资源,通过该平台可以快速查询学界现有研发技术与人才。(3)业界专家人才资料库。提供曾参与过协同教学的业界专家的专长领域、授课科目与联系方式。(4)产业园区计划资料库。该平台汇集了历年获得补助的计划资料,并可分类详细查询。(5)教师技术升等资料库。汇集了“技术报告送审升等”的著作报告全文或摘要供教师参考。(6)产学合作电子报。有关产学合作的最新消息与成果都能通过电子书及时浏览与分享[7]。

五、 启示

由于台湾地区的产学合作历史较长、措施丰富、法规健全,对大陆具有一定的借鉴意义。

1. 加快“双师型”教师队伍建设,提高教师实务能力

大陆的高职教育与台湾地区的技职教育一样也面临着师资问题。大陆的高等教育由于长期注重学术水平,以论文发表数量等作为教师聘用与考核的指标,导致高等教育教师队伍重理论、轻实务的情况严重。高等职业教育的职业性与研究型大学相比更为突出,产学合作更需要有相关经验的教师参与,而从目前来看,高职教师队伍中具备任教领域经验者为数不多。针对此类问题,台湾地区专门推出补助技专院校教师赴公民营机构研习服务计划,还颁布遴选业界专家协调教学实施办法,建立技术报告送审升等制度,以提升教师的实务教学与研发能力,调动教师的产学合作积极性。相比之下,大陆在教师需具备从业经验方面并无刚性要求,加上教师的教学任务繁重,参与产学合作的精力有限,所以教师的实务水平急待提高。因此,大陆高职院校应选拔一些有从业经验的高学历人才担任教师,同时给予教师赴企业学习交流的机会,采取奖励补助措施激发教师参与产学合作的积极性。

2. 人才培养对接产业需求,提高双方积极性

台湾地区在产学合作中面临的产学差距问题,大陆同样要高度重视。在竞争激烈的就业形势下,高职教育培养的人才如何在就业市场中具有竞争力,是高职院校需要认真思考的问题。高职院校除应正确定位外,更要注重人才培养与产业需求相匹配,尤其在产学合作过程中,应与企业共同规划人才培养的内容,共同设计课程,减小学生能力与企业需求之间的差距。为此,高职院校应加强与企业合作,寻找双方利益诉求的共同点,彼此信任与扶持,制订合作计划,以提高企业参与产学合作的积极性;同时使学校根据市场需求培养人才,缓解学校毕业生就业难的问题。

3. 整合资源,搭建产学合作平台

大陆与台湾地区相比,虽然资源更为丰富,但在产学合作方面,台湾地区善于整合资源、发挥整体优势的特点值得大陆学习。在行政推动方面,台湾为多部门参与,还有专门的产学合作指导委员会。在实践方面,区域产学合作中心的成立就是为了更好地整合各地区的产业资源与各学校的优势。在配套措施方面,产学合作资讯网的建立更是汇集了产学合作的活动资讯、计划资料,还是一个经验共享平台。目前大陆尚缺乏一个专门负责产学合作项目的组织机构或网络平台,这对产学合作的绩效会产生不利影响。大陆应联合政府、学校、企业的力量,坚持资源共享、合作共赢的原则,成立一个专门的产学合作机构或搭建一个平台来推动区域性、跨校性的产学合作,达到资源整合、效益最优、多方共赢的目的,实现产学合作的可持续发展。

[1] 台湾教育主管部门.台湾技职教育简介:2015[EB/OL].[2016-01-18].http://ws.moe.edu.tw/Download.ashx?u=C099358C81D4876CEE07

D7C879FCF380FA2029B60250ACE1988ED192C25B

517E88C410E7E50213153960AD95791AA0C8083DF

FD7CE9769DB4950011EE1E2805F&n=068C15166

E0611038B112C8EC89E30D5761B8E3D5251D5A54

42D770BB83A8822&icon=.pdf.

[2] 台湾教育主管部门.建教合作咨询网[EB/OL].[2016-01-15].http://140.122.79.150/coedu/Cooperation/index/cate:2/item:10.

[3] 李建求.台湾经济社会的发展与技职教育的改革[J].比较教育研究,2000(1):39-41.

[4] 产学合作:台湾地区教育百科[EB/OL].[2016-01-24].http://pedia.cloud.edu.tw/Entry/Detail/?title=%E7%94%A2%E5%AD%B8%E5%90%88%E4%BD%9C&search=%E7%94%A2%E5%AD%B8%E5%90%88%E4%BD%9C.

[5] 技职教育再造手册[EB/OL].[2016-01-28].http://www.iaci.nkfust.edu.tw/Industry/CP.aspx?s=11&n=26.

[6] 康宏.台湾技职院校产学合作的经验与启示[J].现代教育论丛,2015(5):87.

[7] 台湾地区2012年度产学合作研发成果专刊[EB/OL].[2016-01-28]http://www.iaci.nkfust.edu.tw/Industry/CP.aspx?s=25&n=43.

陈橄榄(1993—),女,湖南岳阳人,硕士研究生,研究方向为比较高等教育。E-mail:chenganlan@stu.xmu.edu.cn

G71

A

2095-3860(2016)05-0361-04