粤地正音书《正音撮要》的语音性质

2016-12-09□黄薇

□黄 薇

[泉州师范学院 泉州 362000]

粤地正音书《正音撮要》的语音性质

□黄 薇

[泉州师范学院 泉州 362000]

关于粤地正音书《正音撮要》的语音性质,学界对此著述不多,且观点不一。为了进一步判定《正音撮要》的语音性质,可从以下三个方面来考证:第一,从《正音撮要》的内部资料着眼,并将其与相关的官话资料进行比较;第二,全面梳理《正音撮要》的音系特征;第三,剥离《正音撮要》中的方音现象。从而得出《正音撮要》音系是具有复合性质的语音系统的结论。

《正音撮要》;北京官话;口语音;广州方音

引言

《正音撮要》(以下简称《撮要》)成书于嘉庆庚午(1810年)是清代中后期一部重要的正音读本。作者系广东省南海人高敬亭。《撮要》也是目前所见的清代最早的正音内容详尽(涵盖语音、词汇、短文等)的正音读本。关于《撮要》的语音性质,学界对此著述不多,且观点不一。吕朋林、麦耘都认为《撮要》记录的是当时的北京语音。岩田宪幸认为《撮要》的音系是以当时的北京口语音系为基础,再基于“正音”观念进行调整的一种人为的音系。学界对《撮要》的音系性质还有另一种看法,即不认可其反映的是北京音,例如高田时雄认为:“实际上,该千字文的音系存在入声,并不能视为单纯地依据了所谓的北京音。”[1]陈辉亦语:“京话在当时也只是时髦而已,并未成为朝廷正式颁布的官话标准,高静亭在《撮要》卷四《千字文切字》所采用的注音也并没有依据京话京音。”[2]那么,《撮要》作为清代最早的正音内容详尽的正音读本,其语音性质究竟为何?我们下面就围绕这个问题展开讨论。

一、《正音撮要》音系记录的是清代中后期的北京官话语音

《撮要》音系反映的是清代中后期的北京官话,我们主要从以下两个方面看出:

(一)从作者高氏的自序来看

高氏在自序中云:“仆生于南邑西樵隅僻之地,少不习正音,年十三随家君赴任北直。因在都中受业于大兴石云朱夫子,数年讲解经书,指示音韵。故得略通北语。”“大兴”即今河北大兴区,隶属北京市。可推知高氏十三岁后居住北京,所学亦北京官话。高氏又云:“凡搢绅之家及官常出色者,无不趋仰京话,则京话为官话之道岸。”在高氏心目中,当时的官话是以北京语音为“道岸”。北京话之重要性可略见一斑。

(二)从《撮要》与相关官话资料的比较来看

为了进一步准确定位《撮要》的语音性质,本文拟选择与《撮要》同时期的相关官话资料与其进行音系对比。我们知道,明清时期是韵书蜂出之时,如何在诸多韵书中选择具有可比性的相关韵书。本文主要采用两个选择标准。第一,从撰书时间来看,选择与《撮要》前后相距五十年左右的韵书。《撮要》成书于嘉庆庚午年(1810年),因此与之比较的相关韵书的成书年代大约在1760年至1860年这一百年间。第二,从韵书性质来看,选择反映清代官话音系的相关韵书。基于以上标准,本文选定的可与《撮要》进行音系比较的文献资料主要有以下四种:《李氏音鉴》(1805年)、《音韵逢源》(1840年)、《正音咀华》(1853年)和《语言自迩集》(1867年)。

通过比对,可以看出《撮要》的音系特点与《音鉴》、《逢源》的音系特征多有吻合之处,例如不存在疑母[ŋ]和微母[v],其已与影、喻母合流;知、庄、章组声母合流;闭口韵消失;声调平分阴阳、浊上变去等等,而《音鉴》、《逢源》已被学界证明反映的是十九世纪的北京音,因此可推知《撮要》音系主要记录的亦为清代中后期的北京语音。

同时,《撮要》也存在尖团音有别、保留入声等类似的不合北京音系的异质特征,且《撮要》音系中还有日母字读作[j],知照组与齐齿呼相拼时韵母为[i]等特殊现象。显然,《撮要》音系不是单纯音系,我们不能把《撮要》的音系性质简单地定义为当时的北京音系或非北京音系,而应该全面地审视这个问题,应将《撮要》作为一个复合性质的音系来分析。

二、《正音撮要》音系是以读书音为主,兼有口语音的语音系统

通过对《撮要》音系特点的全面分析,我们可以论定其音系是以读书音为主,同时兼有口语音,即读书音与口语音并存的语音系统。我们可从以下三个方面来判断:

(一)从《撮要》文白异读字的反切注音来看

综观《撮要》“千字文切字”的切语,高氏对许多异读字仅注有一个反切,即只记录一种读音。而与《撮要》同时期的《音鉴》中,其“北音入声论”是记载着入声韵一韵两读现象,即北京音的文白异读现象。高晓虹曾介绍:“威妥玛专门做了一个《异读字音表》以方便学生查阅,可以想见,19世纪中期北京话一字多音现象十分突出。”[3]可见,《撮要》虽然早于《自迩集》半个世纪左右,但是一字多音的现象肯定是存在的。据统计,在《撮要》“千字文切字”的3740个同音字中,仅有29个同音字有异读反切,高氏对其余的同音字仅注有一音。为何仅有一音?此音为文读音或白读音?

高晓虹曾考察元代至今各个时期反映北京音的文献资料中的入声字文白异读现象,发现北京音入声字的文白异读虽然在前后朝代之间有继承关系,但是仍然因朝代的不同而有所差别[4]。因此我们不能以今北京音中的文白读来判断《撮要》的文白读现象,下面我们选择与《撮要》同时期的《音鉴》、《逢源》两本韵书中的文白异读现象作为参照①,从而推论《撮要》的异读字是文读音还是白读音。

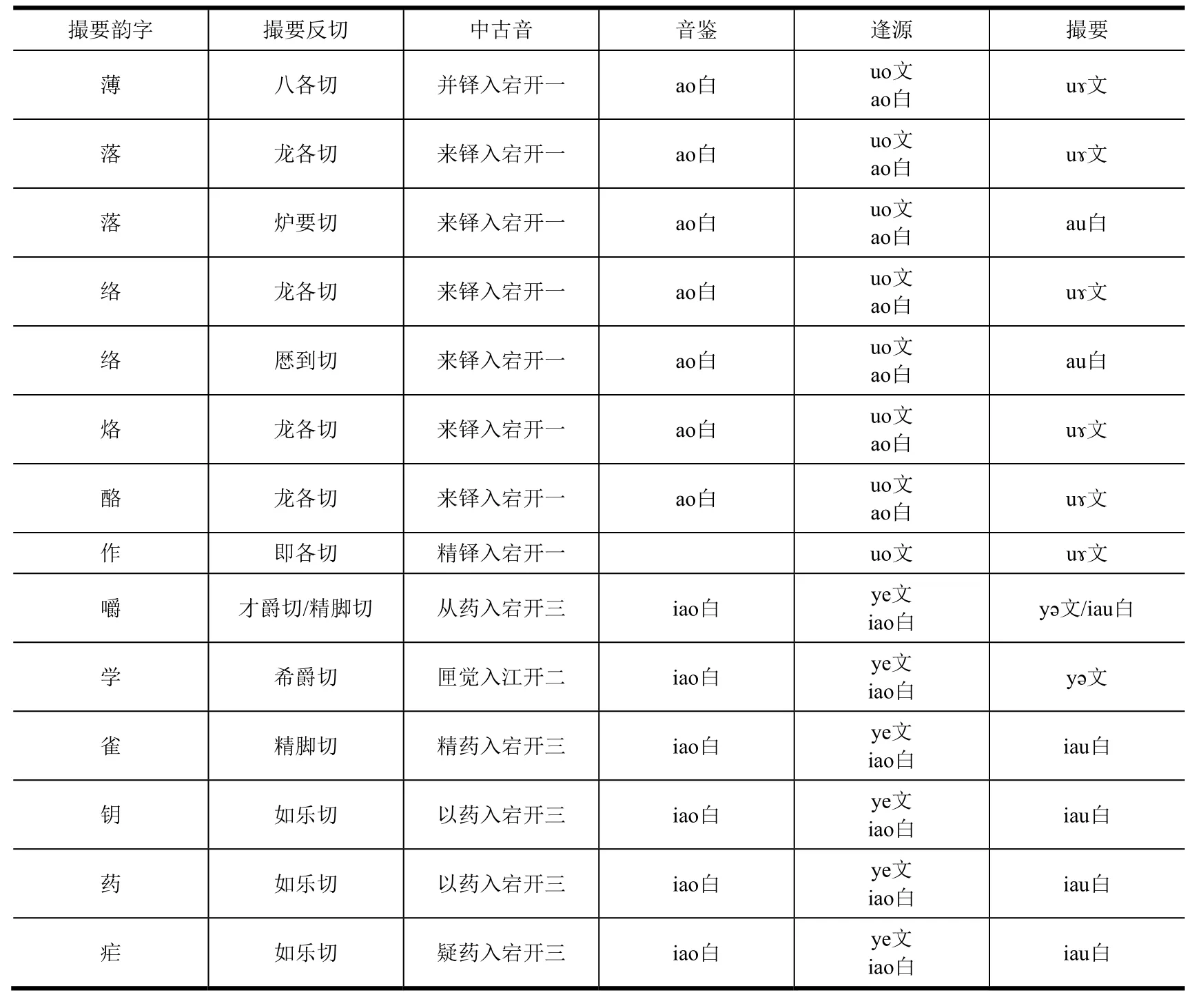

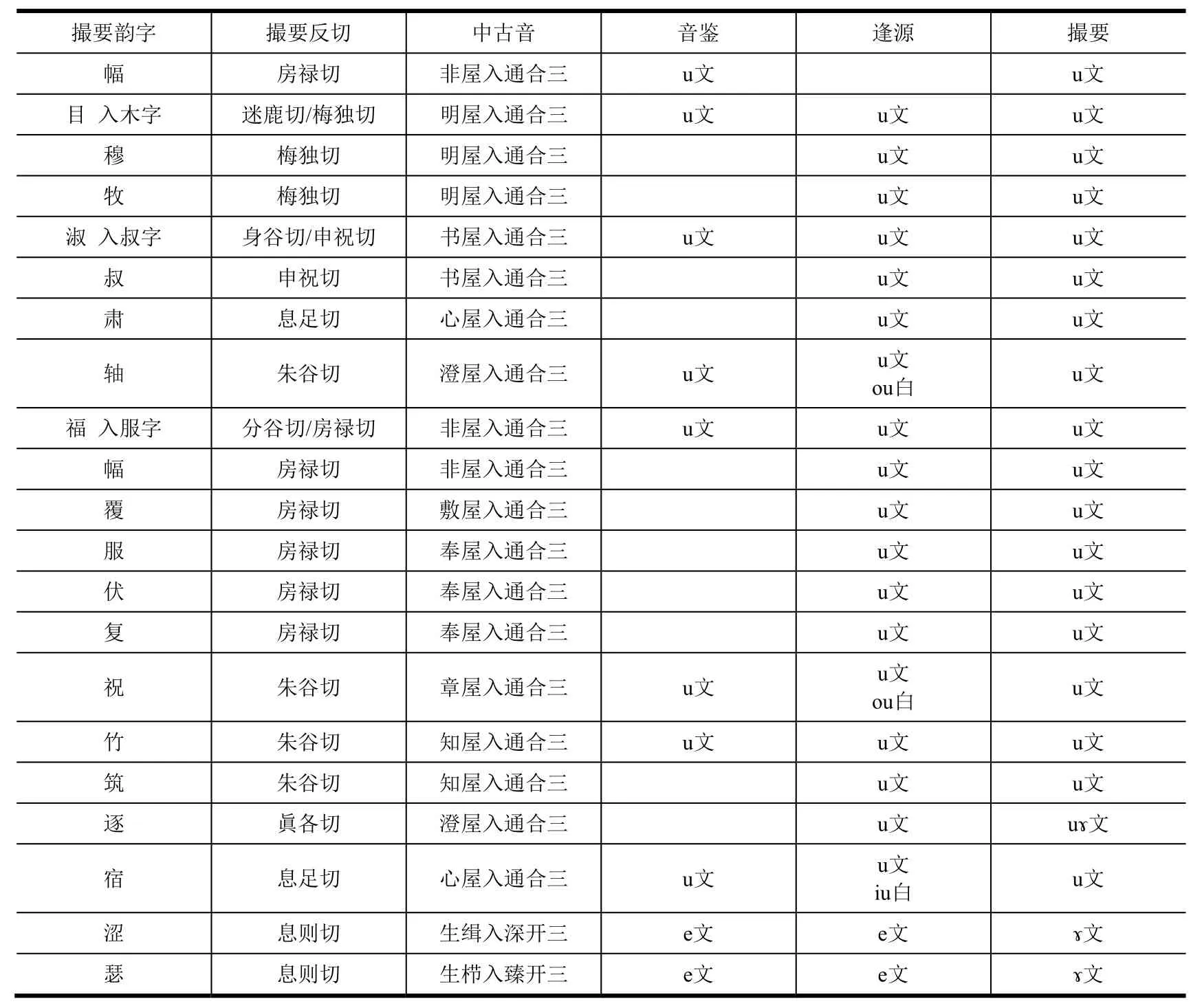

表1 《撮要》与《音鉴》《逢源》的文白异读现象比较

(续表)

(续表)

(续表)

以上共有102个《撮要》的异读字,我们将这些异读字的韵母与《音鉴》《逢源》的文白异读进行比较,可以统计出其中白读音共有19个,约占所有字音的19%,其余皆为文读音。显然,对于《撮要》的文白异读字,高氏倾向于取其文读音,同时也略有关涉白读音。因此,《撮要》音系并非单一地体现文读音(读书音)或白读音(口语音),而是以文读音为主,兼有白读音的语音系统。

《撮要》中除了入声字有异读情况,非入声字中也有少部分字音兼有文白读,例如,高氏注“更、耕”为“歌曾切”,此为文读音,另又补注“耕更又读若经,基青切”,此为白读音。

(二)从《撮要》尖团音有别的例外情况来看

《撮要》是清代中后期指导人们学习官话的正音读本,高氏理应在“存雅求正”观的引导下编纂此书,因此《撮要》应以读书音系贯穿整个音系。语音腭化,尖团音不分早在十八世纪中期就已全面完成,而十九世纪初期的《撮要》中却仍保留着尖团有别的特点,本文认可学术界对尖团音的如下定义:区分尖团音并不是看声母是[ʦ]、[ʦ‘]、[s]还是[k]、 [k‘]、[x],而是看精组声母和见、晓组声母在今细音前有没有区别来判定其是否为尖团音,有区别的才称作“分尖团”。据此定义,《撮要》见、晓组声母与今细音相拼读作[ʨ]、[ʨ‘]、[ɕ],精组声母在今齐齿呼前读作[ʦ]、[ʦ‘]、[s],这一现象正是传统读书音的表现。然而有趣的是精组声母在今撮口呼前却不读作舌尖前音,例如:“俊 记运切”、“聚 忌虑切”、“取 启吕切”、“须 希于切”、“序 系预切”、“萱 思渊切”等等,其中“俊、聚、取”是见组字,“须、序、萱”为影晓组字,它们在《撮要》音系中读作舌面音[ʨ]、[ʨ‘]、[ɕ]。

我们知道,《圆音正考》(1743)对尖团音的讨论表明了十八世纪中期已尖团不分,语音腭化已经全面完成。然而到了十九世纪初期的《撮要》中为何仍然保留着尖团有别的特点?这与本书的性质以及高氏的撰书目的密切相关,高氏为指导“乡族后进及附近戚友”而编纂的正音读本,此书乃为推广官话而述,因此《撮要》应是类似于我们今天推广普通话的读本。可以推想,高氏在编撰此书时是遵循当时官话的实际读音的,但是作为教科书性质的正音读本,作者持有“存雅求正”的观念,自然会将传统读书音特点融入书中以示规范,尖团有别即为读书音特征之一。我们完全可以推测,在清代中后期的官话口语音中尖团音是不分的,这与读书人所操持的官话读书音不同。因此,撮口呼中的尖团音相混不分,这是受到高氏的实际口语语音的影响,正如麦耘所说“舌尖前音在y介音前比在i介音前更易于变为舌面前音。”[5]果真如此,就容易理解为何是在撮口呼中出现了尖团不分的现象。

(三)从《撮要》入声与非入声混同现象来看

在《撮要》“千字文”的同音字组中,共有609个中古入声字,高氏对其中563个同音字所注的反切下字亦为中古入声字,即高氏所注切语与被切字的中古来源是入声与入声的对应关系。这一种对应关系占所有入声现象的92%,这以绝大多数的比例优势证明了《撮要》中确实保留着入声声调。因此作者高氏才会在“千字文切字”之前较为详细地介绍入声字拼读方法,高氏云“下一字分平上去入……‘昃’字系入声,则‘得’字亦入声也。”由此,我们可以判断在《撮要》音系中保留着入声,但是这并不影响其作为记录北京官话的正音读本性质,因为高氏有意设置入声亦是其“求雅存正”思想的体现。耿振生曾以入声为例说明正音的不纯粹性:“例如入声问题,因为官定的韵书有入声,这是文雅的成分,又因为许多方言保存入声,所以在很多人心目中官话应该有入声。”[6]然而,高氏在《撮要》“千字文切字”中并没有把保留入声贯彻始终,而出现了用非入声字作为入声字的反切下字,或者用入声字作为非入声字的反切下字的现象,现分别举出这两种反例:

1. 高氏所注切语与被切字的中古来源是非入声与入声的对应关系,举数例如下②:

例1遢,麻平透(吐沙)/盍入透(吐盍)

例2续,御去匣(系预)/烛入邪(似足)

例3习,脂平心(思师)/缉入邪(似入)

例4席,入习字,脂平邪(祀即)/昔入邪(祥易)

例5苾,至去并(并利)/质入并(毗必)

例6密,至去明(明秘)/质入明(美毕)

例7暍,至去疑(义利)/月入影(于歇)

例8易,入义字,至去日(仍利)/昔入以(羊益)

例9射,入食字,马上船(神这)/昔入船(食亦)

例10廿,愿去泥(寕健)/缉入日(人执)

2. 高氏所注切语与被切字的中古来源是入声与非入声的对应关系,举数例如下:

例1妯,屋入章(朱谷)/尤平彻(丑鸠)

例2渍,昔入精(资昔)/寘去从(疾智)

例3载 入在字,昔入精(精益)/代去精(作代)

例4咳,德入溪(可得)/咍平匣(户来)

例5值,职入章(眞亿)/志去澄(直吏)

例6表,觉入帮(补邈)/小上帮(陂娇)

例7棹,铎入章(眞各)/效去澄(直教)

例8鼻,质入非(不一)/至去并(毗至)

例9二,月入影(厄月)/至去日(而至)

例10蹶,月入群(渠月)/祭去见(居卫)

以上两种对应情况是《撮要》入声调留存的反例,此混同迹象恰是证明了当时官话口语语音中其实并无入声的存在。在上述第1种对应关系中,高氏选择非入声字作为入声字的反切下字,这说明在高氏看来,入声例字与非入声反切下字是同音的。第2种对应关系更是对入声调存在的否定,高氏采用入声字来作为非入声字的反切下字,这一现象在《撮要》中共出现十三例,例如其中一列“载 入在字,昔入精(精益)/代去精(作代)”,高氏注“载”为“精益切”,反切下字“益”为入声字,而“载”的同音字“在”字,在《撮要》中的切语是“静代切”,反切下字“代”为去声字。这显然说明在高氏语音系统中,中古入声与非入声并无对立,在他自身语音中是没有入声声调的。高氏反切注音中还有一典型例子可以反映上述结论,即“业,义利切”又“叶,入业字,宜列切”,“业”为至韵字,而“叶”为入声薛韵字,高氏以“业”“叶”互为同音字,再次印证在高氏语音中不存在入声。

因此高氏在编撰《撮要》过程中难免会受到自身口语的影响,没有用读书音去标注被切字。

三、《正音撮要》音系中夹杂着作者方音

《撮要》作者高静亭乃今广东省佛山市南海区西樵镇人,其“少不习正音,年十三随家君赴任北直”。在北京居住时,跟随大兴(河北大兴,今属北京市)朱石云肄习经书,于是通晓官话。因此,高氏掌握了两种方言即广州话和北京话。由这种双重方言背景的人来编撰针对粤地的官话读本具有一定的优势,他能够从语音对比的角度对官话进行更全面、细致的描写,例如《撮要》中就载有“土话同音官话异音”和“土话异音官话同音”这种官话与方言的比较内容。与此同时,作者从小习得的方音对其影响至深,在编写官话读本时难免会不自觉地把方音带进官话音系中,造成正音读本音系的复杂性。

《撮要》“千字文切字”中的反切注音最充分的展现了高氏广州方音在官话音中的渗透。其中,最明显的方音特点表现在以下两个方面:

(一)日母读为[j]与疑、云、影、以等零声母相混

在“千字文切字”的反切上字中,日母字的语音现象最为突出。岩田宪幸曾提到《撮要》对日母字的处理非常混乱,他说“其中的原因当然不得不说是作者在编写上的疏漏或者是对音韵学上理解的欠缺。本书的混乱或者是作者的方言不经意混入的结果。”[7]李新魁也曾说过:“此书虽谓‘正音’,实仍不免受到广东乡音之影响,有的注音并不准确。如‘岳’字作如乐切,‘用’字作如弄切,皆以日母字为零声母,与今广州话同。”[8]《撮要》“千字文切字”中的日母字共有六个反切上字,分别是“仍、如、人、忍、而、若”,其广州方音分别是[jɨŋ21]、[jy21]、[jɐn21]、[jɐn35]、[ji35]、[jœk22],声母均为发音接近于零声母的半元音,因此,高氏在反切注音中大量地使用日母字作为中古疑、云、影、以母字的反切上字,据统计,千字文切字中共183个日母字,其中日母与疑、云、影、以等零声母相混共有137例,约占75%之多。现举数例说明:

例1乙,职入日(仍寔)/质入影(于笔)

例2约,觉入日(如乐)/药入影(于略)

例3幽,尤平日(如周)/幽平影(于虬)

例4越,薛入日(仍绝)/月入云(王伐)

例5宥,有上日(如受)/宥去云(于救)

例6扬,唐平日(如狼)/阳平以(与章)

例7容,锺平日(如龙)/锺平以(余封)

例8移,之平日(人其)/支平以(弋支)

例9岳,觉入日(如乐)/觉入疑(五角)

例10仪,之平日(人其)/支平疑(鱼羁)

例11玥,薛入日(仍绝)/月入疑(鱼厥)

(二)知庄章三组声母合流,读作舌叶音

高氏在卷四“千字文”中的反切注音,有“事,愼义切”“止,眞喜切”“池 除梨切”“尸 申衣切”等切语,知照组字的反切下字为舌面前元音[i]。[i]与[tʂ]、[tʂ‘]、[ʂ]相拼时,发音困难。因此,从音理的角度来看,知庄章组的音值舌尖后音[tʂ]、[tʂ‘]、[ʂ],我们考察现代广州话中“事、止、池、尸”的发音,其声母皆为舌叶音[ʧ]等,故我们可推论高氏或是受到其方音的影响,而将官话中的舌尖后音读作与其发音部位相近的舌叶音[ʧ]、[ʧ‘]、[ʃ]。同时,我们再从清代的两部反映粤方言的韵书读本来考证上述现象,一本是大致代表清初广府话的《分韵撮要》,根据赵彤、彭小川的研究,其知照组声母为舌叶音[ʧ]、[ʧ‘]、[ʃ][9~10];另一本是王炳耀所著的反映清末广州音的《拼音字谱》,李新魁在《一百年前的广州音》一文提到,王氏将一百年前的广州话的塞擦声分为ʦ组和ch组两套声母,他把ch组声母称为“顶腭音”和“腭上音”,这组声母对于北音来说,其音值应该是舌尖后音[tʂ]等,但是对广州话来说,其音值不可能是舌尖后音,大概是舌叶音[11]。由这两本清代粤方言读本中关于舌叶音的拟定,进一步肯定了高氏由于将《撮要》知照组声母与舌面前音元音[i]的组合,是受到自身方音的影响,知照组声母被读作舌叶音[ʧ]、[ʧ‘]、[ʃ]。

据上所述,《撮要》主要记录的是清代中后期读书音与口语音并用的北京官话音,同时也掺杂着些许作者的广州方音,因此其语音性质并不是一个单纯音系,而是一个具有复合性质的语音系统。

注释

①说明:《音鉴》和《逢源》中入声字的文白异读音皆来自高晓虹.北京话入声字文白异读的历史层次.语文研究,2001(2).第41-42页。

②说明:例举字音条从左到右依次是同音字、《撮要》千字文的韵调声地位,其后括号内为高氏所注反切或其它注音方式。斜线后为《广韵》韵、调、声以及反切。下文皆同。

[1] 高田时雄.关于清朝官话的资料[Z]. 斯坦福大学举办的中国语法史会议论文.1995.

[2] 陈辉.19世纪东西洋士人所记录的汉语官话[J].浙江大学学报: 人文社会科学版, 2010(6): 106.

[3] 高晓虹.《语言自迩集》中的入声字读音[J]. 语言教学与研究, 2006(6): 32.

[4] 高晓虹. 北京话入声字文白异读的历史层次[J]. 语文研究, 2001(2): 43.

[5] 麦耘.《正音撮要》中尖团音的分合[J]. 古汉语研究, 2000(1): 33.

[6] 耿振生. 明清等韵学通论[M]. 北京: 语文出版社, 1992: 121.

[7] 岩田宪幸. 清代后期的官话音[Z]. 日本京都大学人文科学研究所研究报告. 1994: 396.

[8] 李新魁, 麦耘. 韵学古籍述要[M]. 西安: 陕西人民教育出版社,1993: 391.

[9] 赵彤.《分韵撮要》的声母问题[J]. 语文研究, 2007(1):57-60.

[10] 彭小川.《分韵撮要》声母系统的情况[Z]. 广州: 暨南大学出版社, 1991.

[11] 李新魁. 一百年前的广州音[J]. 广州研究, 1987(10):67.

编辑 邓 婧

Nature of the Voice of Zhengyincuoyao Which is a Zhengyin Book of Guangdong Gegion

HUANG Wei

(Quan Zhou Normal University Quanzhou 362000 China)

About the nature of the voice of Zhengyincuoyao which is a Zhengyin book of Guangdong Gegion, the academia seldom discussed on this problem, and their points of view are different. In order to further determine the nature of the voice of Zhengyincuoyao, we can prove it from the following three aspects. First, starting from the internal information of this book, compare the book with other related mandarin data. Second, comprehensively combine the sound system characteristics of the book. Third, strip out the phenomenon of dialect in this book. Through above methods, we can draw a conclusion that the nature of the voice of Zhengyincuoyao has a compound qualitative voice system.

Zhengyincuoyao, Beijing mandarin, spoken language, Guangzhou dialect

H114

A [DOI]10.14071/j.1008-8105(2016)06-0091-08

2015 - 10 - 13

国家社会科学基金青年项目“清代中后期闽粤两地正音书系研究”(14CYY022).

黄 薇(1981- )女,博士,泉州师范学院文学与传播学院副教授.