做好科学课堂“问题+”的动力促学

2016-12-09陈伟新

陈伟新

【摘要】“核心素养强调的不是知识和技能,而是获取知识的能力。”在核心素养教育模式取代知识传授体系下,如何进行学习方式的变革?把思考的权利交给学生,让学生有思考的空间,才可能有创新的空间。落实“课改”着力“改课”,做好科学课堂“问题+”的学习方式,通过核心问题的“顶层设计”、“链式延伸”、“互动辐射”,让学生能够积极主动并且具备一定的方法去获得知识和技能,有利于培养学生的思辨能力,体现了思维的高阶性,并为科学课程拓展、创生铺路。

【关键词】科学课堂 创生问题 思辨能力 动力促学

【中图分类号】G632 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2016)10-0003-02

学习是在个体与情境持续互动中,不断解决问题和创生意义的过程。根据建构主义抛锚式教学策略,要求学生到实际的环境中去感受和体验问题。在科学课堂教学中,对话的过程就是话题或问题展开的过程。古希腊思想家苏格拉底早在2400年前就为我们确立了教学对话的范例——“精神助产术”。教师的教学在于帮助学习者学会获取知识,培养学生的思辨能力,学生拥有独立的思考和辨析能力,方有可能不断地产生新的思想。教学问题设计是机智的、富有艺术性的,如何让科学课堂充满着“集体思维过程”,充分发挥学生的学习主体作用,始终让学生处于课堂的“中心”地位。笔者认为在初中科学教学中利用“问题+”的学习方式,通过核心问题的“顶层设计”、“链式延伸”、“互动辐射”,做好创生问题,可以挖掘学习动力,激发高阶思维,提升思辨能力。

一、做好核心问题的“顶层设计”

美国当代著名的教育家和心理学家本杰明·布卢姆指出“有效的教学始于准确地知道希望达到的目标是什么”。目标明确、内容清晰的核心问题,能给学生提供思维方向。在科学课堂中,围绕核心知识,突破教学重难点,提出富有挑战性的、吸引学生的、有价值的核心问题,这是老师备好课的关键。因此在备课环节中,老师不能“照书请课”,要“活化”文本,把知识重新“激活”。尽力在实际情境中创设课堂的核心问题,在学生的“已知区”与“最近发展区”的结合点即在知识的“增长点”上设问,设计一些有感染力的真实问题。只要核心问题选准了,情境创设好了,学生自然会深入开展讨论活动,对提高学生的学习兴趣、激发学生的学习动机,培养学生获得知识和技能的过程和方法,具有非常重要的作用。

案例:定滑轮和动滑轮的教学

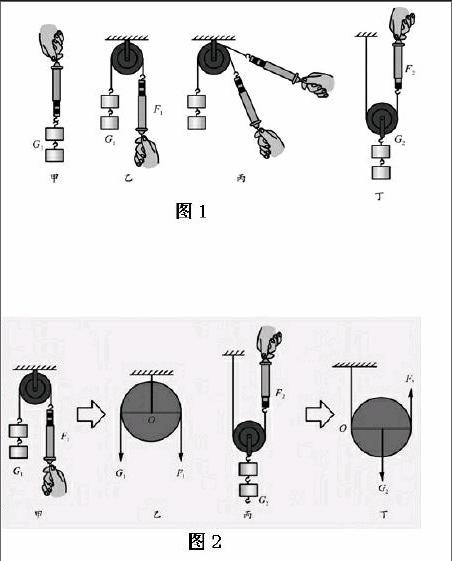

浙教版书本上先安排一个实验活动(如图1),用弹簧测力计测出拉力,并与钩码和滑轮的总重比较,得出结论。使用定滑轮不能省力,但能改变力的作用方向;使用动滑轮能省一半力,但不能改变力的作用方向,而且动力移动距离是钩码上升距离的两倍。

然后设计一个用杠杆平衡条件来分析论证的活动:要求学生在图1的乙、丁中分别作出定滑轮、动滑轮的动力臂和阻力臂,并找出动力臂和阻力臂之间的关系,分析为什么使用定滑轮不省力,而使用动滑轮可以省一半力(如图2)。

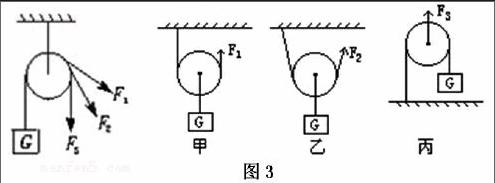

针对教材设计的活动,我在教学时先让学生找出支点、动力作用点、阻力作用点,画出相应的力臂,用杠杆平衡条件来分析,设计增加如下问题: (1)使用定滑轮为什么不能省力? (2)使用动滑轮一定省一半力吗? (3)为什么书上的结论是“使用动滑轮可以省一半力”,你是如何理解的?并在学生导学案上展示出4幅图(如图3)。请学生结合杠杆平衡条件对图形进一步作图分析。分析论证后,学生归纳出对于“使用动滑轮可以省一半力”的理解:①可以省一半力,并不是说一定省一半力(如图3乙);② 可以省力,并不是只要使用动滑轮就一定省力(如图3丙)。

恰当的提问可以诱发、促进学生的自主学习,可以调节学生的思维活动,可以检查已达到的教学效果。设计教学问题时,所设计的问题关键要有探索性和开放性,能唤起学生求知欲,有思考价值和探索余地。多设计一些“为什么?你的理由是什么?如何理解的?”等等“说理型问题”,以及“还有什么不同方法?你是怎么想的?对这一问题的解法你想到了哪些可能性?”等等“开放性问题”。用来激活学生思维的发散性,并在解决问题过程中,引导学生发现新的问题,提高学生的思辨能力。

二、做好教学问题的“链式延伸”

过程改变,结果才可能改变。课堂教学是否体现以学生为中心,是否与学习者的特征相匹配,选择的案例是否与知识点想匹配、学习情境的创设是否贴近学生的生活实际...是决定教学成功与否的关键因素。提问是刺激学生思维和学习的一种基本方式,有专家指出“提问等同于暗示”,既然提问是暗示的方式而非明示,那么,就要在问题中表达出能达到目标的线索,以解决“核心问题”而展开有效的提问。“链式延伸”的特征是:一个问题接着一个问题,前后相继,环环相扣。并在解决问题过程中,引导学生发现新的问题,每个问题都象链条上的一环,步步为营,环环相扣,层层递进,所建立的“问题链”,指向明确。

案例:牛顿第一定律教学

教学时笔者先设计以下情境:古希腊学者亚里斯多德在2000多年前就提出“凡是运动的物体,一定有推动者在推着它运动。若你看到一个东西在移动,你就会寻找一个推动它的东西(像是我们的手、身体)。当没什么东西推它时,它就会停止移动”。 就是说如果要使一个物体持续运动,就必需要力来维持。并为学生提供甲方、乙方两种观点,【甲方】物体的运动需要力的维持;【乙方】物体的运动不需要力的维持。

同学们你支持甲方还是乙方观点,为什么?请举例说明。在接下去的教学中,为学生建立了这样一条“问题链”:你认为力和运动存在着怎样的关系?——研究力和运动的关系时,怎么去研究没有受力时的运动?——客观不存在没有受力的环境,怎样研究没有受力的运动?——怎样研究大小不同的阻力对物体运动影响?——实验时怎样去改变阻力的大小?——怎样反映阻力对物体运动影响?——如何控制实验中每次初速度的大小相等?——从大小不同的阻力对物体运动的影响,怎样推出物体在没有力作用时的运动状态?——根据物体不受力时的运动,推出力和运动有怎样的关系?

围绕“问题链”, 学生在“动手”完成实验操作中,不断的发现问题,促进学生“动脑”设计修正实验方案、思考实验过程中出现的问题、想出解决办法。在“动眼”观察实验现象、收集证据,“动口”交流实验所得、分析现象、归纳总结中,提高了获取信息的技能,发展了思辨能力。

案例:大气压强的教学

浙教版教材设计:如图所示,带有挂钩的吸盘为什么能牢牢的贴在瓷砖表面?

我课堂上让学生把事先准备好的吸盘展示出来,吸在光滑的黑板上。我设计的课堂问题是,请同学们根据所学知识思考吸盘挂钩原理:贴挂钩时为什么要用力去挤? 从科学角度讲,吸盘挂钩用“吸”字合理吗?吸盘挂钩在任何物体表面都能吸牢吗?课堂上还用两个紧贴的挂钩让学生每两人一组,用力去拉。并请学生解释现象。

在课堂中通过教学问题的“链式延伸”,让问题具体可感,增加刺激的次数和强度,让学生通过观察实验、讨论交流、收集证据、获得结论等丰富刺激下,帮助学生保持探索科学世界的兴趣和学会探索科学世界的方法,使学生借助表象思维而更好地完成逻辑思维,以此提高学生的理解水平和创造能力。

三、促进有效问题的“互动辐射”

好奇心就是一种创造力。古希腊生物学家普罗塔戈说过“头脑不是一个要被填满的容器,而是一支需被点燃的火把”。好奇心是需要被引导被点燃的。在课堂学习中以问题任务为明线,以培养学习者获得知识与技能的过程方法为暗线,以学习者为主体,以合作小组为单位,以“互动辐射”方式进行延伸教学,围绕某一问题,进行组内、全班的展示、点评、追问,充分利用“兵教兵”、“兵练兵”、“兵强兵”战略,在这过程中,学生可以从不同侧面提出自己的想法,激活了学生的思维和经验,发展了学生的不同思维风格。同学们通过说、谈、演、写,展示交流学习成果,进行知识的迁移运用,不断生成新的知识学习目标,使学生的知与能得到提升,进而获得情感态度与价值观方面的体验。

问题“互动辐射”交流方式

案例:相对原子质量的教学

情境:(几种原子的具体质量)原子的质量非常小,所以直接用它的真实质量以千克为标准来计算太复杂,且数据不容易记忆。(师)同学们能用什么办法使数据更方便、简单呢?(生1)改用标准。(师)你们会怎么改?(生2)从中选择一个原子的质量作为标准;(生3)其他原子与该原子比较得出比值(倍数);(师)科学家也是这样想的!那么你会用什么为标准呢?(生4)氢原子。(师)为什么?(生4)因为质量最小。(师)科学家道尔顿也是这样想的。(生5)那么为什么书上说用C-12原子质量的十二分之一作为相对原子质量的标准呢?从而引发了全班学生对“相对原子质量的规定科学史”知识的强烈好奇心,课后班里同学查阅收集了相关资料,获得了“相对原子质量的规定”的思维方法,对相对原子质量知识和科学史掌握的很深透。

案例:摩擦起电的教学

学完“摩擦起电不是创造了电,而是电子发生了转移”后,正准备进入下一环节时,有位学生举手问:“老师,有没有可能原子得到正电荷而带正电呢?”面对这一突如其来的问题,笔者是趁机追问:“哪位同学可以帮助解答一下呢?”

学生1:“我认为电子在外面容易失去,正电荷在原子核里面不容易出来。”

学生2:“电子是围着原子核运转的,肯定是电子容易出来。”

学生3:“根据前面同学说的,我结合老师课件中那幅原子结构模型图,最外面的那一层电子比里面的那一层电子更容易失去。”

老师评价补充:“以上三位同学的推理很对!不同物体的原子核束缚核外电子的本领不同,两个物体相互摩擦时,束缚能力小的物体表面将易失去一些电子,束缚能力大的物体得到多余的电子。”

多么好的质疑,多么好的回答,把知识很自然的带入一个更高的境界,让学生深入理解“摩擦起电实质是电子转移”,这就是通过“互动辐射”方式,促进了课堂中的“生成”,发展了学生的思辨能力。教师要善于捕捉“生成”,不要轻易将它放弃,及时将它转化为课堂的教育教学资源,有利于培养学生创新意识与创新能力。只有精彩“生成”,科学教学才有生机、生气、生命力,学生的科学素养才能提升。

20世纪脑科学的研究表明,创造性思维是一种多层面的现象,一个人只有在和他身处环境相互作用时才能迸发出智慧的火花。问题是科学探究的起点,有了问题,才能展开思考,教师要尽可能为学生创设发现问题的情境,利用科学课堂“问题+”的学习方式,把学生置于问题的情境中,让他们自己去思考。同时,教师还要教给学生掌握发现问题的方法,遇事多问个为什么,并设法找到答案,促进学生养成科学的思维习惯,逐步形成用科学的知识、方法和态度去看待和解决个人与社会问题的意识。

参考文献:

[1]龚春燕.创新教学策略[M].北京:北京师范大学出版社,2012.5.

[2]孔凡哲.上好课有效技能[M].长春:东北师范大学出版社,2009.5.

[3]郑青岳.郑青岳科学教育讲演录[M].杭州:浙江教育出版社,2015.11.

[4]刘洁民,郭玉英.义务教育初中科学课程标准(2011年版)解读[M].北京:高等教育出版社,2012.8.

[5]张华.课程与教学论[M].上海:上海教育出版社,2000.11(2013.10重印).