人格视域中大学新生心理健康和父母教养方式关系研究

2016-12-07贾思蕾

安 心,贾思蕾

(西北师范大学教育学院, 甘肃兰州 730070)

人格视域中大学新生心理健康和父母教养方式关系研究

安 心,贾思蕾

(西北师范大学教育学院, 甘肃兰州 730070)

质量是高等教育的生命和灵魂,也是大学永恒的主题。虽然说大学新生心理健康问题由来已久,但基于人格中介方式探寻其和父母教养方式的内在关系的研究鲜有论及,尤其在国家倡导全民健康理念的背景下,如何提升大学新生心理质量的问题显得十分突出和迫切。采用父母教养方式评价量表(EMBU)、艾森克人格问卷(EPQ)和症状自评量表(SCL-90)对河北某高校2012级的308名大学新生进行问卷调查。研究表明:(1)独生子女与非独生子女在父母教养方式和心理健康的某些维度上存在显著差异;贫困生与非贫困生在父母教养方式的某些维度和心理健康的大多数维度上存在显著差异。(2)心理健康总分与父母教养方式中的积极维度存在显著负相关,与消极维度存在显著正相关;人格中的神经质维度与心理健康总分存在显著正相关。(3)母亲的惩罚严厉和人格的神经质维度对心理健康总分有显著正向预测作用。(4)人格的神经质在母亲的惩罚严厉和心理健康之间起部分中介作用。

大学新生;父母教养方式;心理健康;人格

一、问题提出

大学新生是一个处于过渡、发展、变化的青春期后段的特殊人群。大学新生入学后要适应新的学习方式、生活环境、人际交往等的变化,在这种带有多维性、差异性较大的环境变化下,生长在不同家庭环境的学生,其人格特征会存在差异,应对方式也大不相同,易产生混乱、焦虑不安的情绪,严重的会出现各种心理问题。美国一项研究表明从1985—2010年这25年来,大学生的心理健康水平逐年降低,辅导员反映学生常处于压力和抑郁状态下,有的甚至还借助于精神药物。[1]2005年我国教育部对全国大学生心理健康状况进行了大范围的抽样调査,结果显示大学生心理健康总体水平低于全国成人。[2]大学生心理健康问题检出率一般在10%-30%的范围内。[3]有研究表明,本科新生心理健康水平整体低于全国大学生平均水平,不同群体的新生之间心理健康水平存在一定差异。[4]2013年研究者采用症状自评量表(SCL-90)对2013级大学新生进行心理健康测试,与2010级新生比,2013级新生心理健康状态不佳,并呈现上升趋势。[5]近些年,我国教育学领域对大学新生心理健康也愈来愈关注,高校工作者对此提起了重视,要形成健全的心理健康教育体系从大学新生入手是非常必要的。

心理健康的影响因素包括个体因素(遗传和主观认知)、环境因素(家庭和学校)以及社会因素。[6]个体早期经验对其心理品质的形成具有非常重要的作用,最主要的就是父母教养方式。[7]父母教养方式是父母对待孩子的方式,这种方式是带有情感倾向和包涵父母的人格情绪特征的。[8]有国外研究表明,良好的父母教养方式有利于孩子的心理健康,不良的父母教养方式有损孩子的心理健康。[9]孩子若处在有冲突、攻击性的家庭环境中会有造成心理障碍的风险。[10]国内也有研究显示,父母的鼓励支持与父亲的开明民主有利于大学生心理健康,父母的惩罚、让子女内疚及父亲的小气吝啬、母亲的过度干涉不利于大学生心理健康。[11]

人格是相对稳定的一种个性特征,它影响个体对行为的选择。心理问题一般以行为的方式显现出来,而外显的行为又是个体内在心理品质的体现。国外有研究者认为,有责任心和性格外向的人有益于身心健康,而身心健康状况不好的人容易出现神经质的症状。[12]国内有研究者认为,人格特征与心理健康的诸多因子存在显著相关。[13]良好人格特征的人拥有较好的心理适应能力进而提高新生的心理健康水平。[14]

基于以往研究,本研究假设父母教养方式通过作用于人格来影响大学新生的心理健康,即父母教养方式对大学新生心理健康的影响至少部分通过人格这一中介来实现。本研究旨在了解大学新生心理健康状况,探讨人格对父母教养方式和心理健康关系的中介作用。

二、研究对象与方法

(一)被试

本研究抽取河北省某大学2012级部分大一新生,涉及到文、理、医等学科,入学一个半月后开展调查。文科专业105人,理科专业100人,医学专业103人。其中,贫困生115人,非贫困生193人;独生子女57人,非独生子女251人。发放问卷330份,收回有效问卷308份,有效回收率为93.3%。

(二)研究工具

1.父母教养方式评价量表(EMBU)

该量表是1980年由瑞典Umea大学精神医学系Perris等人共同编制用以评价父母教养态度和行为的问卷,原有81条目,含15个分量表。国内岳冬梅等经因素筛选保留66条目,包括父亲、母亲两个维度。其中父亲6个维度,分别是情感温暖与理解(FF1)、惩罚严厉(FF2)、过分干涉(FF3)、偏爱被试(FF4)、拒绝否认(FF5)和过度保护 (FF6)。母亲5个维度,分别是情感温暖与理解(MF1)、过分干涉过度保护(MF2)、拒绝否认(MF3)、惩罚严厉(MF4)和偏爱被试(MF5)。各题都是1~4级计分。该量表具有良好的信效度。[15]

2.中国版艾森克人格问卷(EPQ)

该量表由龚耀先修订的人格量表。此量表包括内外向(E),神经质或情绪稳定性(N)、精神质(P)和掩饰性(L)四个维度,共88道题,采用0、1计分。[16]

3.症状自评量表(SCL-90)

该量表由Derogatis等人在Wider的康奈尔医学指数、Hopklns的症状自评量表等量表增订和修订的基础上,于20世纪70年代编制完成并正式出版。此量表共有90个项目,能够反映出躯体化、强迫、人际关系敏感、抑郁、焦虑、敌对性、恐怖、偏执、精神病性及睡眠饮食10个因子的心理或精神症状相关的问题,由被试根据自己一周来的情况和症状自评。该量表现已成为心理测量和评估中最为广泛使用的工具之一。

(三)施测

以班级为单位进行团体测试。由研究者或其他专业人员担任主试,由主试向学生说明指导语,待学生理解要求后作答,测试完后当场回收问卷。

(四)数据分析

使用SPSS16.0软件进行数据处理,统计方法有:差异性检验、相关分析以及多元回归分析。

三、结果

(一)大学新生是否为独生子女在父母教养方式和心理健康上的差异分析

以是否独生子女为自变量对父母教养方式和心理健康的各维度进行差异性t检验,见表1。结果发现,独生子女在父亲过分干涉、偏爱被试、拒绝否认维度上显著高于非独生子女,独生子女在母亲过分干涉、偏爱被试维度上显著高于非独生子女;独生子女在强迫和精神病性维度上显著低于非独生子女。

表1 是否独生子女在大学新生父母教养方式、心理健康上的差异检验

注:*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001

(二)大学新生是否为贫困生在父母教养方式和心理健康上的差异分析

以是否贫困生为自变量对父母教养方式和心理健康的各维度进行t检验,见表2。结果发现,贫困生在父亲和母亲惩罚严厉、拒绝否认维度上显著高于非贫困生,贫困生在父亲情感温暖与理解维度和母亲偏爱被试维度显著低于非贫困生;贫困生在强迫、人际关系敏感、抑郁、敏感、偏执和精神病性维度上显著高于非贫困生。

表2 是否贫困生在大学新生父母教养方式、心理健康上的差异检验

注:*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001

(三)大学新生父母教养方式、人格和心理健康的相关分析

对父母教养方式、人格的各维度与SCL-90总分进行相关分析,见表3。结果发现,父母教养方式中父母的情感温暖与理解与大学新生SCL-90总分存在显著负相关,父母的拒绝、否认与大学新生SCL-90总分存在显著正相关,父母的过度保护、母亲的过分干涉与大学新生SCL-90总分存在显著正相关,父母的惩罚、严厉与大学新生SCL-90总分存在显著正相关,父亲偏爱被试与大学新生存在显著正相关;人格中的神经质与SCL-90总分存在显著负相关。

表3 大学新生的父母教养方式、人格与心理健康的相关分析表

注:*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001

(四)父母教养方式和人格对心理健康的回归分析

以SCL-90总分为因变量,父母教养方式中的11个因子和人格中的3个维度为自变量,进行多元回归分析,结果见表4。父母教养方式中有1个因子和人格中的1个维度进入回归模型,对大学新生心理健康产生统计学意义的有母亲的惩罚严厉和人格N维度神经质,即母亲的惩罚严厉和人格N维度神经质对大学新生心理健康有显著的正向预测作用。

表4 父母教养方式、人格与大学新生心理健康的回归分析表

注:*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001

(五)人格在大学新生父母教养方式和心理健康间的中介效应

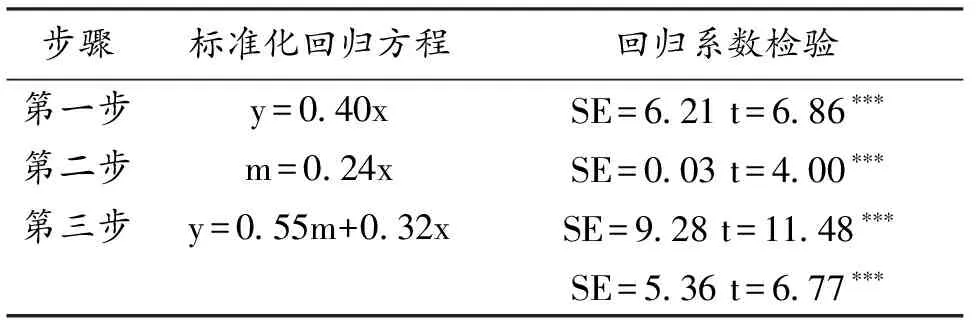

为探究父母教养方式对心理健康的影响是否以人格为中介,采用温忠麟等人提出的程序检验中介效应。根据中介效应检验程序:(1)以SCL-90总分为因变量,以父母教养方式中的MF4为自变量,得到父母教养方式对心理健康的总效应,检验回归系数c;(2)以人格N维度为因变量,父母教养方式中的MF4为自变量,检验回归系数a;(3)以父母教养方式中的MF4和人格N维度为自变量,以SCL-90总分为因变量,检验回归系数b和c’(见表5)。

表5 人格的中介作用分析

注:SE表示标准误;*P<0.05;**P<0.01;***P<0.001

由表4显示,根据检验方程,c、a、b、c’都显著,回归方程加入人格变量后,父母教养方式对大学新生心理健康的回归系数变小,但仍显著,说明人格在父母教养方式和心理健康的关系间起着部分中介作用,即父母教养方式对心理健康不完全通过中介变量人格来达到影响,父母教养方式对心理健康有直接效应。根据温忠麟的检验程序,中介效应占总效应的比例为33%。当在以SCL-90总分为因变量的方程中加入中介变量人格后方程的解释率增加到48%。三者之间的关系模型如下图所示。

图1 人格在父母教养方式和心理健康之间的部分中介作用

四、讨论

(一)大学新生父母教养方式和心理健康的差异分析

本研究发现,独生子女在强迫和精神病性维度上显著低于非独生子女。这说明,独生子女与非独生子女的大学新生在心理健康方面,独生子女比非独生子女的心理健康状况好。这与以往研究一致。[17]但本研究仅在两个维度上差异显著,而张晓文[18]发现独生子女在强迫症状、人际关系敏感、抑郁、恐怖和精神病性五个维度明显优于非独生子女。可能是由于本研究样本中独生子女的人数较少,尚少不能代表独生子女的群体所致。青少年时期的独生子女与非独生子女相比,独生子女的社会交往能力更强,合群性更好,孤独感更少。[19]而且随着年龄的增长,独生子女的心理健康优于非独生子女和中国一般人群。[20]本研究发现,独生子女的大学新生在父母的过分干涉、偏爱被试和父亲的拒绝否认维度上显著高于非独生子女。这与以往的研究一致,[21]即独生的家庭结构导致了父母易倾向于对独生子女过度关心照顾、过分限制保护等错误的教养态度,不利于独生子女的个性正常发展。

本研究中,大学新生中的贫困生在强迫、人际关系敏感、抑郁、敏感、偏执和精神病性的维度上显著高于非贫困生。这说明,贫困生较非贫困生存在着较广泛的心理问题。这与以往的研究结果一致。[22-23]贫困大学生心理健康欠佳的原因:一是沉重的经济压力造成心理上的重负;二是心理压力极大,但多采取逃避、退缩的应对方式;三是困生在人格特质上更多表现为内向、谨慎、情绪不稳定,参与社会的程度较低,长期自我封闭,缺乏积极的自我宣泄,从而引发不同程度的心理问题。[24]本研究发现,贫困生的大学新生在父母的惩罚严厉、拒绝否认维度显著高于非贫困生,贫困生在父亲的情感温暖与理解维度和母亲的偏爱被试维度显著低于非贫困生。经济状况好的家庭,会对孩子在知识和家庭方面的教育投入增多,会更加注重孩子在精神和情感上的需要,采取相对民主的方式进行引导和培养,尊重孩子的自身感受。[25]

(二)大学新生父母教养方式、人格和心理健康的相关分析

本研究发现,父母教养方式中的父母的大多数维度与大学新生的心理健康有显著的相关,仅有父亲的过分干涉与心理健康相关不显著。这与以往的研究发现结果一致。[26]但母亲的偏爱被试与心理健康相关不显著,这可能是由于本研究中所选样本女生要多于男生,母亲偏爱被试不显著。父母的过度保护会使孩子产生很强的依赖性、较差的忍耐性,容易孤僻、人际关系处理不好,甚至造成消极的社会适应问题。[27]父母的温暖理解积极教养方式有助于子女良好的社会适应,而父母的惩罚否认等消极教养方式对子女的社会适应有不良影响。[28]因此,为了孩子的心理健康,要倡导父母在教养孩子的过程中使用积极的方式,避免消极不良的父母教养方式。本研究发现,在人格的3个维度中,仅人格的神经质维度与大学新生心理健康存在显著的负相关,即情绪越稳定不易出现心理问题,情绪越不稳定易出现心理问题。此发现与以往的研究结果一致。[14]这说明大学新生情绪的稳定性与心理健康直接相关。

(三)父母教养方式和人格对心理健康的回归分析

在本研究中,父母教养方式和人格对大学新生心理健康的回归模型有显著的统计学意义,即两个自变量父母教养方式和人格对一个因变量心理健康有一定的影响,具体表现为母亲的惩罚严厉和人格N维度神经质对大学新生心理健康有显著的正向预测作用。母亲的惩罚严厉对大学新生的心理健康有正向预测作用,即母亲对孩子越加惩罚、严厉,孩子越容易出现心理问题。惩罚、严厉属于不良的父母教养方式,父母不良教养方式对孩子心理健康水平有显著的消极影响,与前人的调查研究结果一致。[28]但是母亲的惩罚、严厉表现出了突出的作用,可能由于本研究的选样女生多于男生。本研究发现,人格的神经质维度对大学新生的心理健康有显著的正向预测作用,表现为神经质得分越高,心理不健康的程度越高。这与以往的研究结果一致。[30]具有神经质倾向的人容易出现焦虑、忧心忡忡和强烈的情绪反应等症状,有时甚至还会出现不理智的行为,心理健康水平比较低。

(四)人格在父母教养方式和大学新生心理健康间的中介作用

在进一步探究父母教养方式与大学新生心理健康之间的关系,本研究发现父母教养方式既能够直接影响大学新生的心理健康水平,又能够通过影响人格,进而影响大学新生的心理健康水平。人格在父母教养方式和心理健康之间存在部分中介作用,且中介效应占总效应的33%。因此,可以认为本研究中母亲的惩罚、严厉对大学新生心理健康的影响,部分是通过影响人格中神经质的维度来实现的。父母教养方式会影响子女人格的形成,[31]积极的父母教养方式有利于个体形成健康的人格,消极的教养方式会导致个体不健康的人格,[32]在国外研究中已得到证实。由此可见,父母教养方式会影响个体人格的形成,同时父母教养方式又通过人格影响大学新生心理健康的水平。所以,我们要通过积极正面的父母教养方式塑造孩子健全的人格进而提高个体的心理健康水平。

五、结论

第一,大学新生中的独生子女在父母的过分干涉、偏爱被试和父亲的拒绝否认维度上维度上显著高于非独生子女,在强迫和精神病性的维度上显著低于非独生子女;大学新生中的贫困生在父母的惩罚严厉、拒绝否认维度显著高于非贫困生,在父亲的情感温暖与理解维度和母亲的偏爱被试维度显著低于非贫困生;在强迫、人际关系敏感、抑郁、敏感、偏执和精神病性的维度上显著高于非贫困生。第二,父母教养方式中父母的情感温暖与理解与大学新生心理健康存在显著负相关,父母的拒绝、否认以及惩罚、严厉与大学新生心理健康存在显著正相关,父母的过度保护、母亲的过分干涉与大学新生心理健康存在显著正相关,父亲偏爱被试与大学新生存在显著正相关;人格中的神经质维度与心理健康存在显著负相关。第三,父母教养方式中母亲的惩罚严厉和人格N维度神经质对大学新生心理健康有显著正向预测作用。第四,人格在父母教养方式和心理健康之间起部分中介作用。

[1] Lewin T.Record level of stress found in college freshmen[J].The New York Times,2011:A1.

[2] 张明霞.大学生心理健康状况调査及归因分析[J].陕西行政学院学报,2006,(11):123-124.

[3] 杨雪花,戴梅竞.大学生心理健康状况及其研究进展[J].国外医学.社会医学分册,2000,17(2):65.

[4] 陶锋.大学新生心理健康调查分析与教育对策[J].教育与职业,2014,(33):91-93.

[5] 欧阳明昆.新生心理健康状况对比分析——以广西民族大学2013级与2010级为例 [J].广西民族大学学报(自然科学版),2014,20(3):104-107.

[6] 吴静,朱蓓.心理健康教育[M].清华大学出版社,2013:6-8.

[7] 吴静,朱蓓.心理健康教育[M].清华大学出版社,2013:7.

[8] 罗敏.大学生人际关系能力、自尊和父母教养方式的关系[D].武汉:湖北大学硕士学位论文,2012.

[9] Masayo Uji,Ayuko Sakamoto,Keiichiro Adachi,Toshinori Kitamura.The Impact of Authoritative,Authoritarian,and Permissive Parenting Styles on Children’s Later Mental Health in Japan:Focusing on Parent and Child Gender[J].Journal of Child and Family Studies,2014,23(2):293-302.

[10] Repetti,Rena L.;Taylor,Shelley E.;Seeman,Teresa E.Risky families:Family social environments and the mental and physical health of offspring[J].Psychological Bulletin,2002,128(2):330-366.

[11] 杨雪花,陈万明.大学生性格类型在父母教养方式与心理健康间的中介作用[J].中国学校卫生,2015,(9):1344-1348.

[12] Magee CA,Heaven PCL,Miller LM.Personality change predicts self-reported mental and physical health [J].Journal Person,2013,81(3):324-334.

[13] 朱唤清,梁丽娟.医学院大学生心理健康与人格特征的关系研究[J].校园心理,2014,13(2):91-93.

[14] 蔡贞,罗雪.大学新生心理健康和人格特征的关系:心理适应能力的中介作用[J].保健医学研究与实践,2014,11(3):17-20.

[15] 薛敏,廖大凯,薛涛.父母教养方式与大学生人际交往能力的关系[J].中国健康心理学杂志,2011,19(3):358-361.

[16] 王玉龙,彭运石,冯永辉.人格在父母教养方式和犯罪青少年同伴关系间的中介效应[J].教育研究与实验,2014,(6):88-91.

[17] 刘文刚.大学新生心理健康状况与影响因素研究[J].西安文理学院学报(社会科学版),2010,13(6):107-111.

[18] 张晓文.独生子女与非独生子女大学生个性发展及心理健康状况的比较[J].南京人口管理干部学院学报,2001,(2):36-38.

[19] 风笑天.中国独生子女研究:回顾与前瞻[M].北京:中国科学文献出版社,2004:5.

[20] 乔志芳.医学专业研究生中独生子女的心理健康状况研究[J].中国高等医学教育,2009,(11):11-12.

[21] 李光玖.独生子女的个性发展与父母教养方式[J].山东教育科研,1999,12:15-17.

[22] 朱丽芳,谢倩.贫困大学生心理健康状况调查分析[J].中国健康心理学杂志,2007,15(10):875-876.

[23] 陈雯,陈新,王国平.贫困大学生心理健康状况的调查与分析[J].中国健康心理学杂志,2008,16(6):639-641.

[24] 姚春,吴艺.贫困大学生心理健康状况调查与分析[J].中国成人教育,2007(1):121-122.

[25] 张囝囡.家庭社会经济地位及父母教养方式对儿童青少年行为适应的影响[J].吉林省教育学院学报,2012,28(1):38-39.

[26] 勾洪斌.傣族初中生心理健康和社会适应性特点及与其父母教养方式的关系研究[D].重庆:西南大学硕士学位论文,2015.

[27] 刘文婧,许志星,邹泓.父母教养方式对青少年社会适应的影响:性格类型的调节作用[J].心理发展与教育,2012,(6):625-633.

[28] 钱铭怡,肖广兰.青少年心理健康水平,自我效能,自尊与父母养育方式的相关研究[J].心理科学,1998 ,21( 6):553-555.

[29] 马红霞,李建明,崔向军.医学院校大学生新生人格特征与心理健康的关系研究[J].中国健康心理学杂志,2010,18(7):858-859.

[30] 胡军生,王登峰,滕兰芳.人格和应对方式与心理健康的关系[J].西南大学学报(社会科学版),2007,33(6):28-31.

[31] Weiss,L.H.and Schwarz,J.C.The Relationship between Parenting Types and Older Adolescents’ Personality,Academic Achievement,Adjustment and Substance Use[J].Child Development,1996,67(5):2101-2114.

[32] Laukkanen J,Ojansuu U,Tolvanen A.Child’s difficult temperament and mothers’ parenting styles[J].Journal of Child and Family Studies,2014,23(2):312-323.

(责任编辑 王鉴/校对 王明娣)

The Relationship Between University Freshmen’s Mental Health and Parental Rearing Pattern:the Mediating Role of Personality

AN Xin,JIA Si-lei

(School of Education,Northwest Normal University,Lanzhou,Gansu,730070, PRC)

Quality is the life and soul of higher education,and the long lasting theme of universities as well.Though the mental health problems of university freshmen have long been existing,few studies have probed its relationship with the parental rearing pattern with the mediating role of personality taken into account.In the backdrop of the national promotion of All People’s Health,it is urgent to explore the ways to enhance the psychological quality of university freshmen.For this reason,the present study conducted a questionnaire survey among 308 first year students enrolled in a university of Hebei province in 2012,using the parental rearing pattern assessment scale(EMBU),Eysenck Personality Questionnaire(EPQ)and the Symptom Checklist-90(SCL-90)as data collection tools.Results are yielded as follows:(1)There are significant differences in some dimensions of only children and non-only children in their parenting styles and mental health state;Significant differences also exist between the students living in poverty and those who are not in poverty.(2)The total score of mental health has a significant negative correlation with the positive dimension of parental rearing patterns,and it has a significant positive correlation with the negative dimension;There was a significant positive correlation between the neurotic dimension of personality and the total score of mental health.(3)The severity of the mother’s punishment and the neurotic dimension of personality have a significant positive predictive effect on the total score of mental health.?(4)The neurotic dimension of personality partially plays a mediator role in the relationship between mother’s punishment and mental health.

freshmen;parental rearing pattern;mental health;personality

2016-11-02

国家社会科学基金教育学一般课题“高等教育质量保障的新障碍及破解路径研究”(BIA110070)

安心(1962—),男,甘肃兰州人,教育学博士,西北师范大学教授,主要从事高等教育管理研究

G 645

A

1674-5779(2016)06-0074-06