克孜尔石窟第38、100窟“誓愿”、“授记”题材探讨

2016-12-07杨波

杨 波

(龟兹研究院 文化研究中心,新疆 拜城 842313)

在龟兹石窟中,克孜尔第38窟的地位无疑非常重要,它是龟兹式中心柱窟塑像、壁画经营模式的经典之作。该窟人物造型水平很高,故事画构图并未受框架约束,富有变化,足见画师实力不俗。同时还大量使用了昂贵的青金石作为颜料,窟主必为当时之世家大族,因此请来了最优秀的画师。克孜尔第38窟不仅以成熟的绘画技艺、侧壁的“天宫伎乐”而著称,其主室券顶菱格画的构图也很独特,以“本生故事”、“因缘故事”相间而绘的形式出现,这在龟兹石窟中很少见(图1)。这种“本生”、“因缘”交替出现的情况当然可以理解为与佛经的阅读体验相符,但随着龟兹壁画中有关“誓愿”、“授记”题材的揭示,使我们有了一种更全面的目光来看待该窟主室券顶的图像。菩萨在成佛之前的无数轮回中曾供养每一时代之佛,他发愿未来成就正觉、度化众生并得到了诸佛的授记。莫尼卡·茨因(Monika Zin)揭示了龟兹壁画中存在“陶轮师”的故事。“陶轮师”即释迦之前世,他曾以酥蜜献佛,为佛治病。*Monika Zin, “The Identification of Kizil Paintings II”,Indo-Asiatische Zeitschrift 11,2007, pp.43-52.霍旭初先生对龟兹壁画中的“过去佛”作了探讨,尤其强调了“释迦菩萨翘足颂佛”这一重要题材。*霍旭初《龟兹石窟“过去佛”研究》,《敦煌研究》2012年第5期,第22-38页。王芳在其论文中特别强调了西方学者对龟兹壁画中“誓愿”和“授记”题材的研究。[注]王芳《龟兹石窟本生因缘图像的形式与内涵分析》,《故宫学刊》2015年第1期,第23页。更重要的是,库木吐喇窟群区第34、50窟龟兹文榜题的解读明确地告诉我们壁画中存在许多“过去佛”形象以及释迦牟尼前世发心供养诸佛的画面。[注]相关题记解读参见新疆龟兹研究院、北京大学中国古代史研究中心、中国人民大学国学院西域历史语言研究所编《库木吐喇窟群区第50窟主室正壁龛内题记》,《西域研究》2015年第1期,第16-35页;《库木吐喇窟群区第34窟现存龟兹语壁画榜题简报》,《西域文史》第9辑,北京:科学出版社,2014年,第1-32页。前人对壁画题材的研究、有关题记的解读为我们重新审视克孜尔第38窟主室券顶图像带来了很大的便利。

图1 克孜尔第38窟主室右券顶(王建林摄)

笔者认为,在克孜尔第38窟主室券顶因缘故事画中有不少反映菩萨供奉过去诸佛的情节,它们与本生故事、前壁思维菩萨像一起使该窟壁画具有了浓厚的菩萨思想。同时,克孜尔第100窟主室侧壁的方格佛传图展示了与第38窟“菱格因缘”类似的图像组成,实为对券顶菱格画的一种效仿。

一、克孜尔石窟第38窟典型的“誓愿”、“授记”故事

前人已解读了龟兹壁画中大量的故事题材,在此基础上考察克孜尔第38窟主室券顶壁画,较为典型的“誓愿”、“授记”故事有:

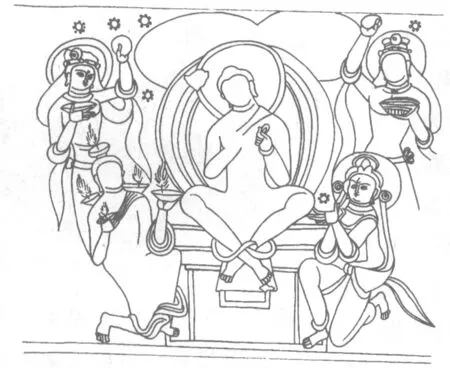

1、 陶轮师以酥蜜施佛(图2)。过去有佛出世号释迦牟尼。一日佛忽感风寒,就让阿难前去陶轮师家乞求酥油蜜浆。于是,陶轮师以酥蜜涂抹佛身,并以温水浴佛,治愈了佛的风寒。陶轮师发愿未来成佛:“种族名号声闻众,悉如今日释迦尊。”[注]《根本说一切有部毘奈耶药事》卷15,《大正藏》第24册,第73页。画面中陶轮师一手捧物,一手抚佛足,身后拱形庐内有许多陶罐,代表了他的职业。

图2 克孜尔第38窟左券顶 陶轮师以酥蜜施佛(王建林摄)

图3 克孜尔第38窟右券顶王女牟尼施灯(采自《西域美术全集》第七卷)

图4 库木吐喇窟群区第34窟主室右壁 王女牟尼施灯(线描为赵丽娅绘制)

图5 克孜尔第38窟主室右券顶贫女难陀燃灯供养(采自《西域美术全集》第七卷)

3、贫女难陀燃灯供养(图5)。舍卫国有一女名难陀,孤独贫困,她一心想供养佛僧,于是就四处行乞,讨得一枚铜钱换来一盏油灯。难陀将这仅有的一盏灯献给佛,当晚诸灯俱灭唯此灯长明。她发愿“我今贫穷,用是小灯,供养于佛。以此功德,令我來世得智慧照,灭除一切众生垢闇”,释迦牟尼预记其未来成佛,“汝于來世二阿僧祇百劫之中,当得作佛,名曰灯光,十号具足”。[注]《贤愚经》卷3,《大正藏》第4册,第370页。画面中一位妇女跪于佛前,双手捧一灯虔诚供佛。

上述三个故事中前两个发生在过去佛时代,讲的是释迦牟尼前世的故事,“贫女难陀燃灯供养”则发生在释迦佛时代。三个故事均包含着菩萨誓愿成佛以及得到授记的内涵。此外,该窟主室券顶属于释迦前世的故事还有“波塞奇画佛”,但仅表现了释迦前世为国王时曾为佛作画之功德,没有发愿的情节等。

二、“摩顶授记”图像

克孜尔第38窟主室左券顶出现了一副“摩顶授记”图像,画面为佛陀伸手抚摩一位比丘的头顶。比丘有肉髻,微微颔首,双手持一白色布帛(图6)。此为释迦牟尼给弥勒“摩顶授记”的情节。

图6 克孜尔第38窟主室左券顶摩顶授记(采自《中国新疆壁画艺术》第一卷)

井上豪先生指出克孜尔石窟壁画中有弥勒接受“金缕袈裟”的故事,表现为一位有肉髻、头光的比丘双手捧一布跪于佛前,佛另一侧绘一贵妇,双手亦捧布。[注][日]井上豪《キジル石窟仏伝図壁画における女人供養図の主題》,《佛教艺术》,2014年,第53-69页。克孜尔第38窟主室右侧壁就有此故事。比丘的形象极为接近真正的佛陀,绘出头光的现象也使其优胜于普通的僧侣。因为在龟兹壁画中比丘一般是不画头光的,享有头光的人物主要有佛、菩萨、天人、龙王鬼神、人间的帝王贵胄等。井上先生准确地辨识出这类画面中有头光比丘即未来佛弥勒。据《贤愚经》记载,弥勒曾在释迦时代出家成为佛弟子,当释迦回到家乡迦毗罗卫国说法之时,其姨母摩诃波阇波提拿出了一件金缕织就的袈裟献给佛,佛为增加其功德就叫她广施众僧,但却无人敢受,最后只有弥勒伸手接过了这件袈裟,他穿上金色的法服,熠熠生辉。[注]参见《贤愚经》卷12,《大正藏》第4册,第432-434页。在森木塞姆第1窟主室右券顶出现了佛给一位有头光比丘摩顶和比丘手持袈裟相结合的画面,这是将弥勒领受金衣与释迦预言弥勒成佛的情节结合起来了。显然,克孜尔第38窟的这幅摩顶图也是释迦给予弥勒授记的场景,弥勒手持之布帛即“金缕袈裟”。画面中的弥勒拥有肉髻和佛陀般平缓的发际线,其形象超越了一般僧侣,只是画师此时又恪守了固有的画法,未给弥勒画出头光。弥勒比丘的形象非常接近佛陀,不仅因为他有着“未来佛”的身份,最根本的原因是此时弥勒已到了轮回中修行的最后阶段,而所谓“三十二妙相业”正是在这一阶段修成的。说一切有部认为,菩萨从发心到成佛要经历长达三阿僧祇百劫的时间,他们逢事诸佛、修行六波罗蜜,不断地生死流转。到了最后百劫之时,菩萨不再堕于恶趣,有了成佛的自觉,在形象上则逐渐修满了“三十二相”。这就是修“相异熟业”圆满。释迦牟尼是弥勒最后供奉的一位佛陀,此生之后就可以往生兜率天做成佛的准备了,这时的弥勒当然会具备肉髻、头光等“光明相好”。吐鲁番柏孜克里克第20窟有一副“迦叶佛授记图”,伟岸的立佛脚边跪着一位形似佛陀的比丘,他不仅有肉髻,发际线也如佛陀般平缓,不似普通僧侣发际线那样有尖锐的转折。由画面上方梵文题记可知比丘身份为释迦前世,而迦叶佛正是释迦菩萨最后供养的过去佛。笔者认为吐鲁番画师将此比丘处理成接近佛的形象,正是借鉴了龟兹壁画中的描绘弥勒比丘的手法。

三、“婆罗门献精舍”、“佛塔供养”、“船师渡佛过河”

图7 克孜尔第38窟主室左券顶 婆罗门献精舍(王建林摄)

克孜尔第38窟主室券顶菱格画还有一个鲜明的特点,即因缘故事画除了券顶左侧的“摩顶授记”等少数图像外,大部分均为对佛的供养、礼敬。[注]王芳《龟兹石窟本生因缘图像的形式与内涵分析》,第67页。包括“灯供养”、“幡供养”、“华盖供养”、“布帛供养”等等。其中有几幅表现释迦前世的事迹,即前述之“陶轮师以酥蜜施佛”、“王女牟尼施灯”。释迦今生的供养故事有“龙王护佛”、“猕猴奉蜜”、“波斯匿王礼佛”、“摩诃波阇波提献衣”。笔者认为,该窟画面中的“婆罗门献精舍”、“佛塔供养”、“船师渡佛过河”亦为释迦前世之故事。

图8 库木吐喇窟群区第34窟主室右壁 婆罗门献精舍(线描为赵丽娅绘制)

图9 柏孜克里克第20窟婆罗门献精舍(采自《中国新疆壁画艺术》第六卷)

图10 克孜尔第100窟主室右壁婆罗门献精舍(王建林摄)

“佛塔供养”在克孜尔第38窟主室左券顶一共出现了三次(图11、12、13),而且佛所面对之人均为带头光的贵人形象,[注]在龟兹壁画中,除了天人、鬼神之类的形象外,人间的王族也画成具有头光的形式。这绝不是偶然的现象。笔者认为,正是因为释迦前世曾多次转世为国王,为佛建塔,所以才有了多次表现王者以塔供佛的画面。如经文载“第三阿僧祇,亦为王供养;佛名安隐日,灭度而起塔。我昔为国王,种种供养佛;满足皆随意,起塔名法王。昔为大国王,有佛名系都;我造法王塔,缯幡以供养。昔为大国王,有佛名舍重;我以瓶杖施,起塔并设会。”[注]《根本说一切有部毘奈耶药事》卷15,《大正藏》第24册,第73页。库木吐喇窟群区第34窟主室右侧壁也有两铺具头光的人物向佛献塔的画面(图14),上方榜题“你招待Praāde到城中,你建立九十座佛塔”,“在安隐()(佛之世),你建立一由旬(大的)的佛塔”。[注]新疆龟兹研究院、北京大学中国古代史研究中心、中国人民大学国学院西域历史语言研究所编《库木吐喇窟群区第34窟现存龟兹语壁画榜题简报》,第5-6页。

图12 克孜尔第38窟主室左券顶 佛塔供养(王建林摄)

图13 克孜尔第38窟主室左券顶 佛塔供养(王建林摄)

图14 库木吐喇窟群区第34窟主室右壁 国王献塔(线描为赵丽娅绘制)

现藏德国的克孜尔第38窟主室左券顶的“船师渡佛过河”壁画也应为讲述释迦往昔的故事。此故事见于《撰集百缘经》,一日,释迦牟尼欲渡伊罗拔河,众船师纷纷设斋食供养佛僧,并请佛乘船渡河。故事到此并未结束,佛陀渡河后给众僧讲了一个更加重要的故事:他前世为一商主,也曾供养僧伽、渡佛过河,并发菩提心,得到了佛的授记。[注]《撰集百缘经》卷2,《大正藏》第4册,第208页。另《药事》中历数释迦往昔功德时曾提到“有佛欲渡河,我当作舡师;见佛心欢喜,渡佛到彼岸”。[注]《根本说一切有部毘奈耶药事》卷15,《大正藏》第24册,第73页。《撰集百缘经》“船师请佛渡水”这个故事在经文中其实并不太重要,如未讲述船师行此功德后的果报等,更多的是为了引出释迦前世的事迹。因此,笔者倾向于将此类船师立于龙舟、替佛划水的画面定为表现释迦前世的功德善业。画面中划龙舟者上身袒露,下身仅着犊鼻裈,似为底层劳动者,与“商主”不符,更接近《药事》所说的“船师”。不过克孜尔第80窟主室券顶左侧的“船师渡佛过河”,划舟者被描绘成头戴白色尖顶帽的商人形象。[注]关于龟兹壁画中的商人形象,参见荣新江《萨保与萨薄:佛教石窟壁画中的粟特商队首领》,《龟兹学研究》第1辑,乌鲁木齐:新疆大学出版社,2006年,第19-41页。柏孜克里克第20窟的誓愿画中也有类似题材,上方梵文题记清楚地表明了此为释迦前世为商人、渡佛过河的故事:“当我看到具力(央耆罗)向河岸走来,我——一个商人——把牟尼送过了河。”[注][德]勒珂克著,赵崇民译《高昌——吐鲁番古代艺术珍品》,第99页。画中的供养者亦为西域胡商之形象。形象的细节变化,可能与所据经本的差异有关。

四、克孜尔石窟第38窟主室券顶图像组合的意义

通过以上的分析,可知克孜尔第38窟“菱格因缘”中描绘释迦前世事迹的画面至少有七例之多。由于许多供养故事缺少鲜明的情节,我们不知道这些故事里究竟有多少表现的是佛的前世,但考虑到画面的整体布局,恐怕是很多的。释迦往昔供奉诸佛的事迹有三个互相联系的方面,一为“供养”,二为“誓愿”,三为“授记”。如著名的“燃灯佛授记”故事:儒童梵志以七茎莲花献给燃灯佛,后佛在路边化出一处污泥,梵志见之,就解开鹿皮衣,甚至布发掩泥,用身体为佛做桥,他发愿“未来世得作佛时,如今燃灯如来无异,如是威德,如是势力,作天人师,又愿我今尽此身命,若燃灯佛不授我记,我终不起于此泥中”。[注]《佛本行集经》卷3,《大正藏》第3册,第667页。燃灯佛赞叹了他广大的誓愿,并授予了成佛的决定记。当然,也可能仅发愿而未得授记,如“陶轮师以酥蜜施佛”,或者虽然做了功德,但未发愿成佛,如“波塞奇画佛”。但这三个方面无疑是密切相关的,供养是菩萨所行之功德,誓愿是菩萨欲成就无上正觉、拯拔众生出生死海的决心,授记则是菩萨得到了未来成佛的预言。从菩萨在轮回中修行的时间顺序看,释迦在往昔“逢事诸佛”之时,前期仅为供养、发愿,并未得到佛的授记,到了后期,则不仅在佛前悉心供养、发菩提之愿,且均得到了授记。[注]“从安隐佛至迦叶,供养七万七千佛;一切如來皆奉侍,乃能数满三僧祇。皆悉欢喜而供事,未曾少许心別异;皆发无上菩提愿,为菩萨時供养佛。一切示现而授记,对众咸言当作佛;我先求愿皆满足,如先所愿今思忖。此愿皆令得满足,彼佛世尊诸大德;授我无上菩提记。”《根本说一切有部毘奈耶药事》卷15,《大正藏》第24册,第73页。

图15 库木吐喇窟群区第46窟右券顶(笔者拍摄)

结合券顶左侧弥勒接受“摩顶授记”的故事,在释迦预言弥勒成佛的经文中同样包含了“誓愿”、“授记”的内容。先是释迦说未来事,人寿八万岁时有佛出世,号弥勒如来,然后是弥勒比丘发愿成佛,最后才是给予授记。在克孜尔第38窟主室券顶菱格画中,弥勒接受“摩顶授记”与“陶轮师以酥蜜施佛”相邻;库木吐喇窟群区第46窟右券顶,手持金衣的弥勒得到“摩顶授记”的画面与“贫女难陀燃灯供养”相邻(图15);[注]画面里供养者手中灯盏的火焰部分已脱落,从整体形态判断,应为“贫女难陀燃灯供养”的故事。克孜尔第163窟主室右券顶,“弥勒受金衣”旁边亦有许多供养题材,并且其右下方为“燃灯佛授记”。这些画面均与菩萨所行之功德以及誓愿成佛、得到授记的意义息息相关。克孜尔第38窟主室券顶的“菱格因缘”大部分宣扬了供养功德,弥勒的故事虽与“供养”无涉,但与释迦前世供奉诸佛的画面一起强调了“誓愿”、“授记”的思想内涵。38窟主室右券顶还绘有“贫女难陀燃灯供养”,难陀以一盏油灯供养释迦牟尼,发精诚之愿,并得到了佛的授记,这无疑和弥勒的故事同样起到了辅助烘托壁画主题的功能。

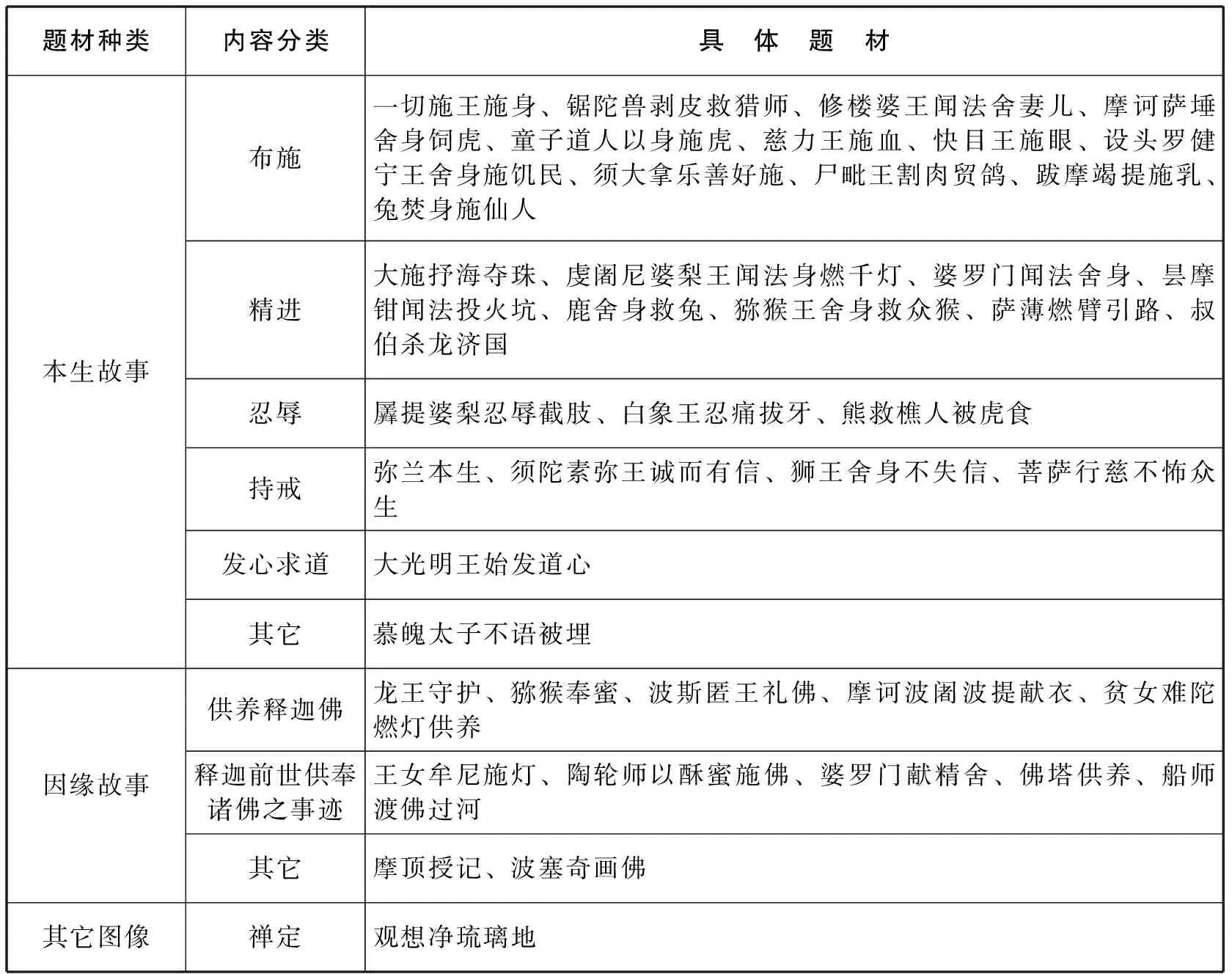

在此基础上思考该窟主室券顶整体的图像组合意义。“本生故事”表现的是释迦前世种种坚毅卓绝的行为,如自我牺牲的布施、发精进心、忍辱持戒等。另外,“墓魄太子不语被埋”向人们展示了轮回流转之恐怖,“大光明王始发道心”代表释迦前世发心求道的开端。因缘故事的主题则为对佛的供养,除了“猕猴奉蜜”、“龙王守护”等较为单纯的供养故事外,也有表现菩萨发愿并得到授记的故事。券顶右侧里端还绘出一位禅定僧,正在观想一片净琉璃地,[注]《禅秘要法经》卷1载僧人作不净观后当“教其系心想一净物,……所见广远诸不净外,有诸净地如琉璃地”。《大正藏》第15册,第246页。提示了“禅定”的意义。笔者结合“六度”思想,对主室券顶可识别的菱格画题材制作分类表如下(表1):

表1 克孜尔第38窟主室券顶可识别的菱格画题材分类表

该窟主室券顶壁画几乎成了一部修行者的教科书,其内涵大致分为两组:一为布施、精进、忍辱、持戒、禅定等,表现为本生故事画及禅定图;[注]禅定僧图像从属于券顶右侧里端第一排本生故事画的行列。二为供养诸佛、誓愿、授记,表现为因缘故事画。同时,该窟主室前壁门道两侧佛龛上方各绘一身“树下观耕”的思维菩萨像,他们在观想一只口衔蛤蟆的孔雀,领悟世间苦痛无常之理,突出了“智慧”的层面。这与券顶壁画组成了完整的“六波罗蜜”。[注]“六波罗蜜”即“布施、精进、忍辱、持戒、禅定、智慧”。主室券顶的本生故事等教导修行者要完善诸种美德、修六波罗蜜,因缘故事则倡导人们虔心供佛、种植善根,进而发菩提大愿。这是修行者追求成道的两种最为重要的事业,也是该窟主室券顶壁画被设计为一排本生、一排因缘交替的原因。弥勒得到“摩顶授记”的故事在整体图像组合中有着重要意义,因为它象征修行者得到了成佛的认可。弥勒形象似佛,则说明此时圣者已修满了“三十二妙相业”。“波塞奇画佛”故事则点出了塑画佛形象的功德。

五、 克孜尔第100窟主室侧壁壁画是对券顶“菱格因缘”的模仿

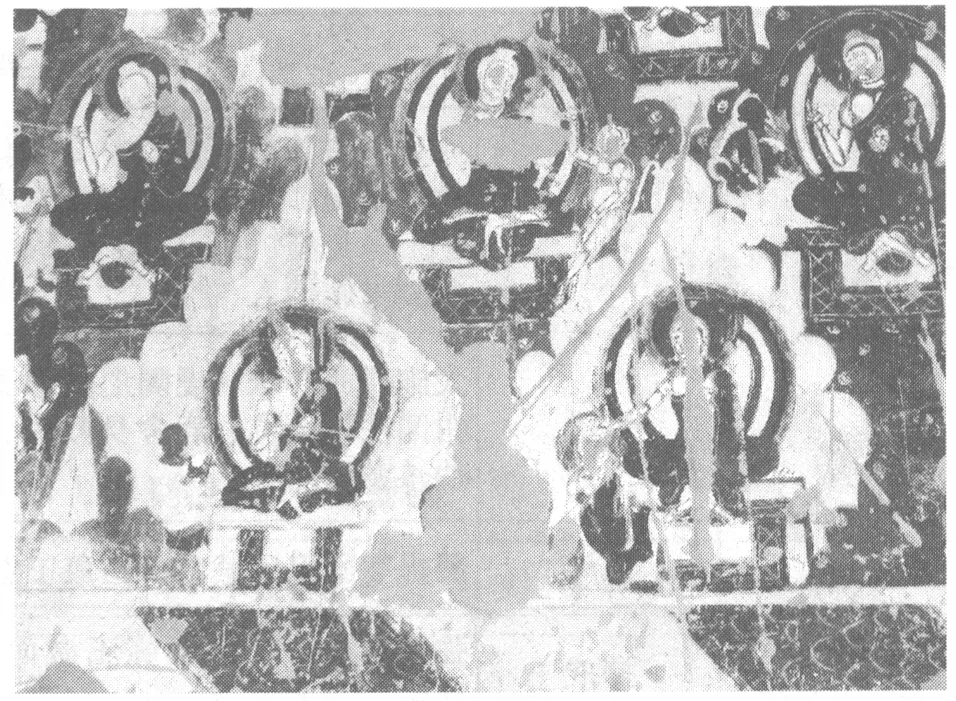

克孜尔第100窟主室左、右两壁壁画展示了与第38窟券顶“菱格因缘”相似的布局(表2、3):

表2 克孜尔第100窟主室左壁壁画内容

表3 克孜尔第100窟主室右壁壁画内容

此窟主室侧壁绘三栏方格佛传图(第三栏已残毁不清),现存壁画绝大多数为描绘对佛陀的供养、礼敬,有些供养题材与第38窟菱格画有重复之处,[注]包括“陶轮师以酥蜜施佛”、“小儿散花供养”(该故事出自《撰集百缘经》,但画面中的小儿实为手持一装饰环,因此笔者认为此解读有误)、“婆罗门献精舍”、“环饰供养”。而且,100窟主室侧壁更突出了所谓“衣服、饮食、卧具、汤药”四事供养中的“饮食”供养。其中主室右壁上栏的第一、二铺可明确为描绘释迦供奉过去诸佛的故事。第一铺画面中,跪在佛前的供养者一手持瓶、一手抚摸佛足,这个动作出现于“陶轮师以酥蜜施佛”的菱格画中(见克孜尔第32、38、206窟),[注]不过此图中未出现代表其职业的“陶窑”。第二铺则为“婆罗门献精舍”(图10)。同时,左壁中栏里端也有婆罗门托盘献佛、其上方绘拱形草庐的画面,也可能是“婆罗门献精舍”的情景。与克孜尔第38窟一样,许多供养画面无鲜明情节,我们仍无法确知其中有多少表现的是释迦的前世。

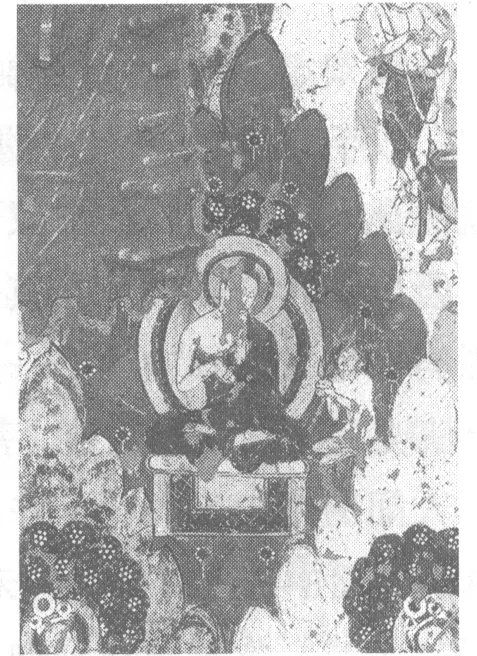

左壁上栏最后一铺则为“摩顶授记”,佛陀面对一位有头光、肉髻的比丘,正伸手抚摩其顶(图16)。由上文可知这是表现释迦给弥勒比丘授记的故事。[注]这类题材还见于克孜尔第172窟主室左券顶。“摩顶授记”在该窟主室侧壁图像组成中的意义与第38窟主室券顶菱格画的情况差不多,即与释迦往昔的事迹一起形成了“誓愿”、“授记”的主题。左壁第二栏最后一铺出现了“地狱形象”,佛前绘呈呼喊状的数身饿鬼,烈火燃烧,这幅画当然不可能表现释迦的前世。将地狱形象插绘于诸多供养故事之中似显得不伦不类。但画师是想通过描绘堕入地狱的恐怖而反衬布施的功德,在佛典中今世生为“饿鬼”多因前世悭贪、不知布施所致。库木吐喇第23窟主室右券顶有此题材的菱格画形式,同样是佛面对着烈火中伸手呼救的饿鬼,其周围现存的菱格画也多为供养情节。可见克孜尔第100窟主室侧壁的布局确为参考了龟兹中心柱窟券顶壁画的模式。

图16 克孜尔第100窟主室左壁摩顶授记(王建林摄)

克孜尔第100窟是一个非常强调誓愿和授记内涵的洞窟,左、右甬道及后甬道没有常见的涅槃题材,而是以立佛为画面的主体(后甬道正壁5身,前壁3身,左右甬道内壁各绘2身,外壁绘1身),佛旁绘供养者。其中右甬道外壁为“燃灯佛授记”,后甬道前壁可辨认出“贫女难陀燃灯供养”,左甬道内壁则出现了“婆罗门献精舍”,表现为立佛脚边绘一跪姿婆罗门,其上方绘草庐。由此推测,此窟甬道的诸立佛可能都为表现菩萨的授记故事。为菩萨授记的佛陀均已入灭,因此代替涅槃题材而绘于中心柱正壁之后。该窟后甬道画面的布局与克孜尔第188窟是一样的。188窟主室三壁皆绘并排站立的佛像,诸佛之间绘供养者、天人。两窟开凿的年代应差不多。188窟主室正壁亦可辨认出“陶轮师以酥蜜施佛”、“释迦菩萨翘足颂佛”的题材,显然表达了同样的主题。霍旭初先生推测克孜尔第188窟主室三壁的诸立佛应该都为过去佛。[注]霍旭初《龟兹石窟“过去佛”研究》,第25页。如果考虑到100窟甬道中出现了“贫女难陀燃灯供养”的情况,那么此窟立佛也并非均为过去佛,里面可能也有释迦牟尼,但均与菩萨的事迹有关则较为确定。

六、“誓愿”、“授记”题材与龟兹人的菩萨观

季羡林先生早在《弥勒信仰在新疆的传布》一文中就引用了几段克孜尔石窟出土的梵文文献:“为以弥勒为首的诸大士菩萨们启请,使他们迅速获得等正觉”,“由于布施了食品,愿以弥勒为首的诸菩萨迅速得到神通力”,“由于布施了虔诚的物品,愿一切走上了菩提之路的以弥勒为首的菩萨们迅速得到神通力”。[注]季羡林《弥勒信仰在新疆的传布》,《文史哲》2001年第1期,第9-10页。“得到神通力”此处即成佛之意。[注]“神通力”与“觉悟”是分不开的,在佛教看来,能够显示超越其他修行者的“大神变”,是圣者获得正觉后的重要特征。这些愿文表达了信众通过布施回向修行中的菩萨,希望他们能尽快成佛的心理。在龟兹信徒心中,这些菩萨仍处在“上求菩提”的追求真理的道路上,而并非“位登十地”、“救苦救难”的大乘菩萨。“以弥勒为首的诸菩萨”一语,说明除了弥勒之外也有其他修行者走上了追求成佛之路。可见在龟兹人看来每一时代的菩萨绝不止一位。这与小乘佛典的描述是不矛盾的,如经文载人们听佛讲法后“有发声闻心、有发辟支佛心,有发阿耨多三藐三菩提心……”,[注]《根本说一切有部毘奈耶破僧事》卷8,《大正藏》第24册,第140页。“时诸大众或发声闻心,或发独觉心,或发无上大菩提心,皆于三宝深生敬心”。[注]《根本说一切有部毘奈耶》卷35,《大正藏》第23册,第817页。龟兹地区流行小乘佛教说一切有部,有部虽然强调“佛不并出”,每一时代,全宇宙唯有一佛,[注][日]木村贤泰著,演培法师译《小乘佛教思想论》,台北:天华出版公司,1991年,第95页。但发心成佛的菩萨却是可以同时出现的。结合壁画题材,故事中的“圣友比丘”与“王女牟尼”为同一时代,而“贫女难陀”与“弥勒比丘”同为在释迦佛前出家的弟子,他们都是追求成佛的菩萨。

龟兹石窟中表现释迦前世在诸佛前所行功德的画面很多。但除了给释迦牟尼歌功颂德之外,龟兹壁画也在整体上体现了菩萨的精神,如在“王女牟尼”故事画中常突出的是“圣友比丘”,牟尼的形象有时被省略了,而“贫女难陀”讲述的是释迦时代一位穷苦的女性一心供养、发愿成佛的故事,这些画面显然超出了赞美释迦的范畴。又如库木吐喇窟群区第50窟满绘方格说法图,从主室正壁龛内残存题记看表现的是历代过去佛在往昔发心供养的场面。[注]新疆龟兹研究院、北京大学中国古代史研究中心、中国人民大学国学院西域历史语言研究所编《库木吐喇窟群区第50窟主室正壁龛内题记》,第35页。龟兹僧团中是否也有以成佛为目标的修行者(菩萨)呢?莫尼卡·茨因指出,在龟兹出土梵文文献《瑜伽禅经》(Yogalehrbuch》)中,菩萨的誓愿是僧人在禅修实践中冥想的对象,在这些冥想中僧人将自己看作具备所有“三十二妙相”的未来的导师——佛陀。[注]Monika Zin,“The usinsa as a Physical Characteristic of the Buddha’s Relatives and Successors”,Silk Road Art and Archaeology 9,2003,p.116.施林洛甫(Schlingloff)认为此文献是属于说一切有部的。[注]Monika Zin,“The usinsa as a Physical Characteristic of the Buddha’s Relatives and Successors”,Silk Road Art and Archaeology 9,2003,p.125.王芳则特别指出了在这部文献中有关于摩顶授记的禅法,[注]王芳《龟兹石窟本生因缘图像的形式与内涵分析》,第52页。修行者在想象中受到世尊的摩顶并得到了未来成佛的预言。[注]相关梵文文献的德语译文参见Monika Zin,“The usinsa as a Physical Characteristic of the Buddha’s Relatives and Successors” ,Silk Road Art and Archaeology 9,2003,p.125.在克孜尔第58窟出土龟兹文木牍中提到一段残文:“他们也有很多弟子们、菩萨们”,[注][日]荻原裕敏《新疆龟兹研究院藏龟兹语诗文木牍》,《文物》2013年第12期,第78页。似说明龟兹寺院中确有追求菩萨道的僧人存在。誓愿、授记题材的涌现,除了颂扬菩萨功德之外,也应与龟兹僧侣欲追求无上菩提的愿望有关,或者说与他们的修行实践相关。僧人的修行极为强调誓愿的重要性,发一个追求无上真理、救度众生的宏愿是成为圣者的先决条件,如《劝发菩提心文》载:“尝闻入道要门,发心为首。修行急务,立愿居先。愿立则众生可度,心发则佛道堪成。苟不发广大心,立坚固愿,则纵经尘劫依然还在轮回。虽有修行,总是徒劳辛苦。……故知欲学如来乘,必先具发菩萨愿,不可缓也。”[注][清]省庵法师《劝发菩提心文》,引自林世田点校《净土宗经典精华》(下册),北京:宗教文化出版社,1999年,第449页。如此也可以解释龟兹石窟菱格因缘故事画常以佛的今生、前世“混杂”在一起表现的原因。佛教教导众生的法门是多种多样的,甚至有“八万四千法门”之说,这直接导致了菱格因缘故事画的多样化。以克孜尔第8窟主室券顶壁画为例,“菱格因缘”的故事种类可谓五花八门。有宣扬轮回转世、因果报应的故事,有描绘佛陀神力的故事,有表现“一切无常”之理的故事,还出现了譬喻故事、禅观图像等。同时在该窟因缘故事画中也有“王女牟尼施灯”这样的誓愿题材,画面中的佛为过去之“宝髻佛”。过去佛、释迦佛同置一壁,看似“混乱”,实则是以不同的题材表现不同的思想。誓愿故事与其它因缘故事一样具有教育的意义,通过描绘菩萨供养诸佛的事迹可以教导人们去发菩提心,追求无上正觉、救渡世间一切众生。当然并非所有信徒都有如此宏伟的理想,但佛教的法门本就可以针对不同根机的人来说,每一位信徒都能从这多种多样的故事中汲取教益。

七、总结

克孜尔第38窟主室券顶出现了诸多表现释迦前世的“誓愿”、“授记”故事,释迦牟尼在无数过去世中行“菩萨道”,他“逢事诸佛”、发宏大誓愿并得到了诸佛的授记。典型的故事有“陶轮师以酥蜜施佛”[注]“陶轮师”故事中,主人公仅为发愿成佛,未见获得授记的记载,但从整体上看,誓愿与授记无疑是密切相关的。、“王女牟尼施灯”。该窟“菱格因缘”中出现了大量供养情节,其中“婆罗门献精舍”、“佛塔供养”可明确为表现释迦往昔发心供佛的场面。同时画面中还出现了弥勒接受“摩顶授记”、“贫女难陀燃灯供养”的故事,与释迦往昔的事迹一起突出了“誓愿”、“授记”的主题。克孜尔第100窟主室侧壁则显然参考了中心柱窟主室券顶“菱格因缘”的模式,尤其展现了与克孜尔第38窟类似的图像组合,这是一个“誓愿”、“授记”内涵极为强烈的洞窟。虽然我们无法确知这些洞窟的“供养图”中究竟有多少描绘的是释迦的前世,但考虑到画面整体布局,其实际情况绝非本文所揭示的几种。这些故事使我们有了一种更全面的目光来审视整体的图像组合问题。克孜尔第38窟壁画有着浓厚的追求菩萨道的色彩。该窟主室券顶的本生故事画、禅定图及前壁的“思维菩萨”像表达了对六波罗蜜的修习,其中本生故事突出的是布施、精进等内容,描绘了释迦前世诸种勇敢、无私的事迹;因缘故事的主题则为对佛的供养,不仅有释迦时代的供养故事(龙王护佛、猕猴奉蜜等),也通过释迦前世供奉诸佛、弥勒得到摩顶授记等情节给券顶壁画赋予了一种誓愿、授记的意义。修六波罗蜜、虔诚奉佛并发菩提心,这代表了“修菩萨行”者所从事的两种最重要的事业。于是就有了该窟以本生、因缘故事相间排列的特殊形式。龟兹素来流行小乘佛教,小乘教的修行者应以阿罗汉为最高追求,但克孜尔石窟出土《瑜伽禅经》等文献则表明了龟兹地区确实存在修习菩萨道的僧人。

克孜尔第100、188窟的年代均为7世纪,[注]新疆龟兹石窟研究所编《克孜尔石窟内容总录》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,2000年,第126、212页。而库木吐喇窟群区第34、50窟据推测开凿于648年以后的唐安西大都护府时期,[注]贾应逸《新疆佛教壁画的历史学研究》,北京:中国人民大学出版社,2010年,第175页。这说明7、8世纪时誓愿、授记思想在龟兹地区有所上升。在本文论及的洞窟中克孜尔第38窟的年代是相对偏早的,[注]在宿白先生的分期理论中,克孜尔第38窟被推断为开凿于第一阶段,参见宿白《克孜尔部分洞窟阶段划分与年代等问题的初步探索》,新疆龟兹石窟研究所编《龟兹佛教文化论集》,乌鲁木齐:新疆美术摄影出版社,1993年,第77、88页;霍旭初先生将该窟置于克孜尔石窟的发展期(公元4世纪中至5世纪末),参见霍旭初、王建林《丹青斑驳 千秋壮观——克孜尔石窟壁画艺术及分期概述》,新疆龟兹石窟研究所编《龟兹佛教文化论集》,第212页。似乎是这类主题的“始作俑者”。该窟对于研究“誓愿画”的形成、发展无疑具有重要的意义。