富县石泓寺石窟历代题记识读与分析

2016-12-07刘振刚王玉芳

刘振刚 王玉芳、2

(1.兰州大学 敦煌学研究所,甘肃 兰州 730020 2.西北师范大学 美术学院,甘肃 兰州 730070)

石泓寺石窟位于陕西省富县城西约65公里的直罗镇,寺院为东北—西南向,在东西长约70米的山崖上分布着10个洞窟。员安志先生以清代时修建的皇经楼为中心,由西向东依次编排了第2至7号洞窟,第1窟在第2窟窟门左侧,后壁在开凿第2窟时凿穿,与第2窟相通,西壁的后面部分也已凿掉;第8至9号洞窟在皇经楼以西,由东向西排列。*本文洞窟编号依据员安志先生编号,参见员安志《论富县石泓寺、松树沟金元石刻造像的年代及其特征》、员安志《陕西富县石窟寺勘察报告》,并载《文博》1986年第6期。需要说明的是,陕西省博物馆、陕西省文管会《鄜县石泓寺、阁子头寺石窟调查简报》一文自东向西编号的洞窟共7窟,简报中的第1、2、3、4、5、6、7号窟分别与员安志编号中的第6、5、4、3、1、2、8窟相对应,另外3窟没有编号。参见陕西省博物馆、陕西省文管会《鄜县石泓寺、阁子头寺石窟调查简报》,《文物》1959年第12期。第2窟为典型的金代洞窟,规模最大,造像最多。除了第1窟和第2窟,另外8个洞窟损毁严重。石泓寺石窟现存造像和各窟隋、唐、宋、金、明、清等年间的题记成为研究中国古代佛教造像的珍贵资料。上世纪五十年代,阎文儒先生在《石窟寺艺术》*阎文儒《石窟寺艺术》,中国社会科学院考古研究所编《考古学基础》,北京:科学出版社,1958年,第167-203页。中开始关注石泓寺石窟造像,之后又有员安志*员安志《论富县石泓寺、松树沟金元石刻造像的年代及其特征》,第65-67页;《陕西富县石窟寺勘察报告》,第1-15页。、李凇*李凇《陕西古代佛教美术》,西安:陕西人民教育出版社,2000年,第208页。、李静杰*李静杰《陕北宋金石窟题记内容分析》,《敦煌研究》2013年第3期,第103-115页。先生的论著及其他相关文章[注]陕西省博物馆、陕西省文管会《鄜县石泓寺、阁子头寺石窟调查简报》,第19-22页。涉及该寺题记及造像的分析。从现有研究成果来看尚存在不足之处:首先,没有对石泓寺石窟所存历代碑铭题记进行完整的识读和辑录,因此相关文章中对该寺的建寺历史、洞窟的开凿年代、题记反映的历史信息等的分析论述没有充分展开。其次,没有对石泓寺各窟造像进行系统的研究。因此,笔者拟在前人研究的基础上,结合实地考察,全面整理辑录石泓寺石窟之历代题记[注]注:本文标注的题记参考了前人成果,其余为笔者识读辑录。并作相关分析,为石泓寺各洞窟造像及陕北石窟造像的研究提供文献依据。

一、富县石泓寺石窟历代题记的识读与辑录

石泓寺各洞窟中,第2窟规模最大、题记最多,其次为第1窟,其余各窟只有零星的题记。为方便辑录,第2窟题记依据陕西考古研究院2013年的编号,其余各窟笔者根据题记位置进行编号。

(一)第1窟

石泓寺石窟第1窟窟门高1.7米,宽1.2米,进深3.2米,高2.2米,宽2.95-3.4米,窟中设佛坛,佛坛上方后部及左、右为屏柱。东壁有二小龛,分别为佛、弟子、菩萨及水月观音造像,西壁龛内残存佛、弟子造像共7尊。该窟残存的贞元年间题记只能识别年款,另外还有隋代大业四年(608)、唐中宗景龙年间(707-709)、宋开宝八年(975)的造像题记。

左侧(东侧)菩萨背屏题记一:

蒲州河东县霍石乡常嘉礼造功德三铺记大业四年[注]参见员安志《陕西富县石窟寺勘察报告》,第3页;李凇《陕西古代佛教美术》,第208页。

左侧(东侧)菩萨背屏题记二:

郑文雅□□□□一尊景龙□年三月二十八日

左壁拱形龛内题记为:

景龙二年四月□日造此功德杨明[注]参见员安志《陕西富县石窟寺勘察报告》,第1-15页;李凇《陕西古代佛教美术》,第208页。

左壁题记内容为:

(二)第2窟

在石泓寺各窟中,第2窟题记最多。该窟门洞高3.65米、宽2.65米,洞窟进深10.65米、宽10.25米、高5.35米,中心佛坛高0.8米,边长7.2米,是陕北地区为数不多的大型洞窟。窟内佛坛四角方形坛柱接窟顶,洞窟壁面及柱面均为造像,佛坛主尊为释迦牟尼佛,迦叶和阿难立于左右,文殊、普贤相向而坐,平棊顶中央开一六边形藻井。该窟题记主要分布在壁面、坛柱,在窟顶藻井中和藻井周围也有题记,这些题记均为竖式题写,可识读的不足二十条,其中有明确纪年的题记共九条:金代题记6条,编号分别为题记7(皇统四年,即1144年)、题记11(皇统元年,即1141年)、题记15(天德年间,即1149-1153年)、题记21(皇统八年,即1148年)、题记22(皇统八年),题记31(贞元二年,即1154年);明代碑刻题记2条,编号为题记2、16;清代题记1条,编号为题记12。[注]李静杰《陕北宋金石窟题记内容分析》一文注释中有该窟部分题记的录文,参见李静杰《陕北宋金石窟题记内容分析》,第103-115页。以下为录文:

题记7,位于右壁前部。

清信男弟子胡介/妻李氏打造八难/观音仆从伏□/□祖早生天界/皇统四年三月廿[注]员安志将“清”录为“青”,见员安志《陕西富县石窟寺勘察报告》,第7页。

题记11,位于左壁中间上部。

施主郭乂占菩萨二/百尊妻元氏亡父郭□/妻徐氏女夫郑八儿妻郭/氏外生(甥)永留妻父元温王/氏皇统元年六月廿一日

题记15,位于前壁左侧龛内,仅可识读“天德□月初八日”及梁□、胡□、佛一尊等字。

题记21,位于右前柱左侧面,从左到右书写。

晋宁军二十三指挥使/箭□罗仲妆造菩萨一尊/皇统八年

题记22,位于右前柱左侧面。

晋宁军蕃落一/百九指挥使马德因/送宁州同知妆造菩/萨一尊合家平安/皇统八年五月初二

题记31,位于左前柱左侧面。

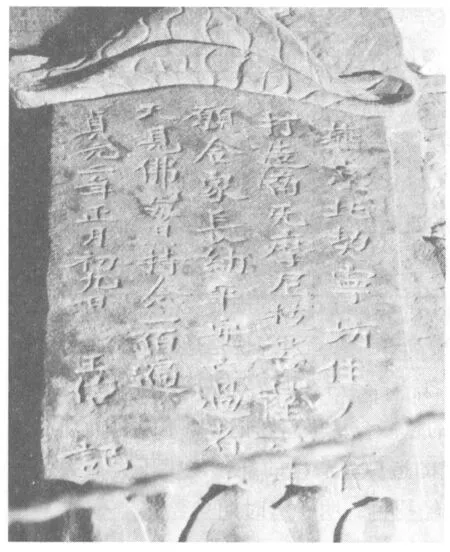

燕京北契宁坊住人王信/打造南无摩尼枝菩萨一尊/愿合家长幼平安亡过者生/天见佛每日持念一百遍/贞元二年正月初九日王信记[注]员安志《陕西富县石窟寺勘察报告》,第7页。

另外,根据题记位置、题记中出现的造像内容及基层行政建制等信息,结合该窟有明确纪年的金代、明代题记推断,题记6、10、18、24、25、29、30以及窟顶藻井旁的题记亦为金代题记。

题记6,位于前壁门上方。

题记10,位于后壁中部。

黑水乡赵氏/观音一尊小/万菩萨七十/尊男刘十一

题记18,位于右前柱前面。

施主王迁妻胡氏/妆造菩萨一十/五尊为亡过父母生/天

题记24,位于左后柱前面。

张选打造/菩萨二百尊/平安

题记25,位于左后柱右侧面,按纪年干支推测为皇统元年,即1141年,这与题记7、11、21、22的时间信息基本一致。

刘恩妆造菩萨/一十五尊与存亡/□父母合家平安/辛酉岁八月十六日

题记29,位于左前柱右侧面。

□有妻常氏施菩/萨五尊伏愿亡过父/母早生天界

题记30,位于左前柱右侧面。

宁州蕃落第二指/挥都虞侯张贵/妆造菩萨二尊

该窟藻井旁边除了“香花供养、释迦如来”之外,可识读的题记为一则七绝形式的楷书题记:

我佛当殿住三界/镇得魔军心胆碎/众多善友结良缘/过世便是龙华会

该窟保存的明代题记不多,只有两条修补题记,分别为题记2和16:

题记2,位于洞窟门道走廊西壁,为重修记录,序文仿北宋范仲淹《岳阳楼记》而成。碑额题“万古流芳”四字,首行题“募引序”三字,序文如下:

鄜州石空寺万佛洞盖古迹也肇自黄统四年于成化二(一?)九□□今数百年矣□□□□而□□/蜿蜒而来俯察于下则洛水四顾其间衔远山吞长江浩浩荡荡万佛在望横空于洞而石空寺/以誌名焉此则万佛之美迹亦鄜州之大观也若夫南及临潼北通庆阳车络绎冠□驰□□□□/瞻谒焚香者亦肃且繁焉然而历年久远四壁荒芜神像朽腐过其下者见斯洞之顷圯□□□□/□流涕者也自壬戌岁住持道(?)募化四乡告助重修而不果越明年邑人告余曰石空寺古□□□/司□其长朽而坠往古之迹余叹起而更张之则有志未逮是以爰进楚南同人解囊□□□□/良缘彩绘神像增其旧制刊石永□不期月而功成告竣依旧如初能后之人登斯洞阅斯碑/乃知当年之经营劳辛不目成者皆因万佛有如此之是以致耳鸣呼□□盛□有时可胜叹哉□□/百世而不复有具起之者亦将□余并传不朽是为序/会首□□□绍云系湖南桃源县人氏/会(首?)卢宏肇系湖南石门县功钱□千陆百文

序文后除了会首还有石匠杨佘其、胡万全等助钱若干文,其他二十余名助钱功德主亦一一列出并记录助钱数量,与会首籍贯一致,这些助钱功德主也为湖南籍,他们或许为明代时从湖南迁至陕北的移民[注]关于该碑中的湖南籍施主的身份很值得去探讨。明代全国范围内的移民规模是中国历史上最大的,然而相关史料没有湖南向陕北移民的记载;不过,“明代在当时北方长城沿线共设有9大军事重镇,在西北的有延绥、宁夏、甘州、固原4镇。”延绥镇的区域大致为陕北一带,因此,军屯移民数量应该很大,该《募引序》中,这些湖南籍功德主除了籍贯再无更详细的记录,故而这些功德主是否为移民或者为什么性质的移民尚无法考证。参见薛正昌《历代移民与宁夏开发(下)》,《宁夏社会科学》2005年第5期,第109-117页。,但是有关明代时湖南向陕北一带移民的文献尚未发现。[注]薛正昌《历代移民与宁夏开发(下)》,第109-117页。该碑年款仅可识读“月”字。不过,结合文中“成化”、“壬戌”、“越明年”、“不期月而功成告竣”等信息及题记16推断,该碑的立碑时间当在明孝宗弘治年间癸亥或者甲子岁(1503或1504)。

题记16,位于佛坛前壁面,为成化十七年(1481)刊刻。

清代题记1条,编号为题记12,位于左壁下方,亦为补修题记:

大清国嘉庆十年季秋月吉日喜施绘修观音金容一尊信女江南余门林氏喜施[注]员安志《陕西富县石窟寺勘察报告》,第7页。

另有题记19,位于右前柱前壁面,只能释读出“千年古迹”、“大香炉”、“僧”、“送”等字,由此判断,最早不过清代。

(三)第3-10窟

第3窟窟门高1.14米,宽0.86米,进深2.5米,宽2.4米,高1.78米,窟门口为金刚力士,窟型与第1窟基本相同。中央佛坛为骑狮文殊造像。西壁题记只能识读出“显德元年”(后周,954)等字。东壁题记为“咸通二年六月二十五日”[注]员安志《陕西富县石窟寺勘察报告》,第9页。。

第4窟门洞高1.4米,宽1米,进深2.9米,横宽3.2米,高1.8米。门口为两尊金刚力士,中央佛坛原有五个屏柱,屏柱为一佛二弟子二菩萨造像。[注]员安志《陕西富县石窟寺勘察报告》,第9页。该窟题记可辨识的为:佛坛东侧菩萨背屏上有北宋“乾德六年(968)郭士元□□□□造菩萨像”,西侧菩萨背屏可识读“赵椒元”、“菩萨”等字。迦叶背屏可识读出“杜秀义”、“迦叶”等字。东壁上题记可识读出“咸通五年(860)郑君雅”、“一佛二菩萨”、“陈公”等字样,“咸通五年岁次甲申九月□□酉朔”等,虽然这些文字已漫漶不清,但也包含了造像信息。第4窟西壁题记较完整:题记之一为“清河张郁□寿太原王州祯广平焦维迁咸通五年三月十日秦差检勘庄□记张本从”、题记之二为“维大唐咸通三年岁次壬午二月庚子朔八日丁未功人沾此福右弟子众为施利多少功德各愿合家大小平善□静北军押衙党义宽”。

第5窟窟门高1.7米、宽1米,进深3.5米、宽3.9米、高2.1米,门口左右为两尊金刚力士造像,该窟窟型与第1窟、第3窟、第4窟相同。中央佛坛上的屏柱连接窟顶,屏柱上为一佛二弟子二菩萨造像。东西两壁题记均为开宝年间,东壁题记保存较完整,西壁题记可识读出“维大宋开宝二年”,和东壁题记为同一时期。东壁龛内为一佛二菩萨,题记为:

新妇王氏新妇雷氏/同修造人孙□□/同修人□廷宝同修造人孙□/供养修造主李廷宝/三尊□□□□□弟子一/发心造释迦牟尼佛一□□/敬为合家平□大小康宁/□原□□□□□户李□/月一日丙子朔□州□/维大宋开宝□□

第6窟窟门高2米,宽约1米,窟宽2.85米,高2.80米,进深3.1米,窟顶为圆形藻井。窟内题记依稀可识读出“嘉靖癸卯”、窟外崖碑可识读出“嘉庆”、“明”、“三教”等字。窟内有造像三尊,应为三教窟。[注]员安志《陕西富县石窟寺勘察报告》一文认为窟内三尊造像为“三官”造像。陕西省博物馆、陕西省文管会《鄜县石泓寺、阁子头寺石窟调查简报》一文调查时间较早,该文根据残存题记判断该窟为三教窟。

第7窟进深2.1米,宽1.2米,高1米。窟内无造像,应为瘗窟。[注]员安志《陕西富县石窟寺勘察报告》,第10页。

第8、9、10窟没有发现题记,第8窟窟内现存坛基,窟顶为八角形藻井,在50年代时窟内还有泥塑小像二十尊。[注]陕西省博物馆、陕西省文管会《鄜县石泓寺、阁子头寺石窟调查简报》,第19-22页。窟内有龙、凤、鹿等图案。第9窟内有石床,该窟与第10窟应为禅窟。[注]参见员安志《陕西富县石窟寺勘察报告》,第10页。

二、富县石泓寺石窟历代题记分析

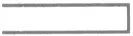

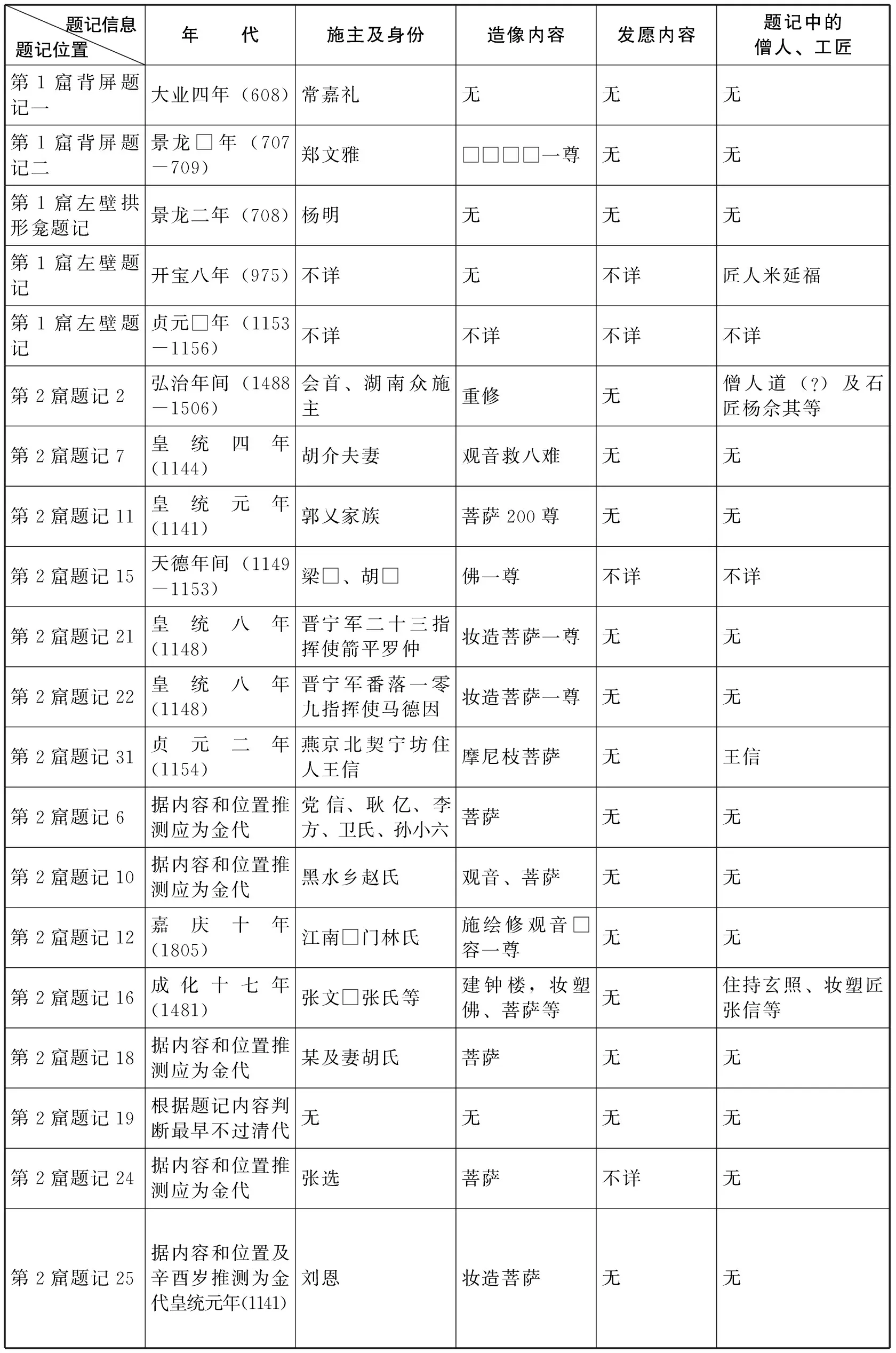

题记为石窟寺断代提供了最可靠的依据,为研究不同时期造像风格提供了标尺,也暗含了相关的社会信息。石泓寺石窟所存隋、唐题记残损严重,但仍然可以识读出许多信息。从窟内造像来看,基本为一佛二弟子二菩萨及文殊、普贤造像。由于石泓寺石窟中的隋代、唐代及北宋洞窟规模小、造像少,故无法涵盖同时代的造像内容。就石泓寺第2窟来看,陕北地区金代早期造像题材整体上沿袭北宋原有的内容。从华池双塔来看,金代中期的造像从内容和风格上都发生了的变化。石泓寺第2窟金代题记虽然没能记录整个金代陕北地区的佛教造像内容,但是除了传统的佛造像、菩萨造像、罗汉造像、水月观音造像等,还可以发现其他一些具体的造像内容,如第2窟明确记载壁面为万菩萨造像(石泓寺第2窟题记11)、同时还有观音救八难造像(石泓寺第2窟题记7)、摩尼枝菩萨造像(石泓寺第2窟题记31)等。一些造像虽无题记或者题记已无法识读,但能看出造像内容,如第2窟左前柱的取经图像等。第4窟题记明确记载该窟一尊弟子造像为迦叶佛。这些信息对洞窟造像内容的识读都有重要的参照意义,也为造像风格的研究提供文献支撑。为方便分析,现将石泓寺石窟题记整理为附表:

附表:石泓寺石窟历代题记信息表

题记信息题记位置年 代施主及身份造像内容发愿内容题记中的僧人、工匠第2窟题记29据内容和位置推测应为金代某夫妻菩萨伏愿亡过父母早生天界无第2窟题记30据内容和位置推测应为金代都虞侯张贵菩萨无无第2窟窟顶题记据内容和位置推测应为金代应为洞窟主题题记无镇得魔军心胆碎过世便是龙华会无第3窟东壁题记咸通二年(861)不详不详不详不详第3窟西壁题记显德元年(954)不详不详不详不详第4窟西壁题记一咸通五年(864)清河张郁□寿太原王州祯广平等无无无第4窟西壁题记二咸通三年(862)□静北军押衙党义宽无功人沾此福,各愿合家大小平善无第4窟东侧菩萨背屏题记乾德六年(968)郭士元菩萨像不详不详第4窟西侧菩萨背屏题记推测应为唐代赵椒元菩萨不详不详第4窟迦叶背屏题记推测应为唐代杜秀义迦叶不详不详第4窟东壁题记咸通五年(864)郑君雅一佛二菩萨不详不详第4窟东壁题记咸通三年(862)陈公不详不详不详第4窟西壁题记咸通五年(864)不详不详不详不详第5窟题记大宋开宝□□新妇王氏新妇雷氏同修造人孙□□等释迦牟尼佛等合家平□大小康宁无第6窟题记嘉靖癸卯(1543)不详据窟外崖面题记判断为三教窟不详不详

(一)石泓寺石窟题记反映的该寺建造历史

关于石泓寺石窟最早开窟建寺的时间,题记及地方史志没有明确的记载。从现存第1窟的题记来看,隋代大业年间开始建造第1窟,至少在唐中宗景龙年间,主体工程已完工,而窟内的造像一直延续到北宋开宝及金代贞元年间。第1窟为小型洞窟,窟内残存造像中有“水月观音”。画史有周昉“妙创水月之体”[注]唐代张彦远《历代名画记》卷10载:“周昉,字景玄。官至宣州长史。初效张萱画,后则小异,颇极风姿。全法衣冠,不近闾里。衣裳劲简,彩色柔丽。菩萨端严,妙创水月之体。”[唐]张彦远著,田村解读《解读〈历代名画记〉》,合肥:时代出版传媒有限公司、黄山书社,2012年,第346页。的记载,周昉的出生年代[注]金维诺《周昉》,《文物参考资料》1957年第1期,第34-38页。最早也不到唐景龙年间,他所“妙创”的“水月之体”粉本为工匠所使用亦不早于景龙年间。第1窟西北部与第2窟相通,从该窟题记中的“开宝”、“贞元”年号推测,此“贞元”年号应为金海陵王年号而非唐德宗年号[注]由于“贞元”亦为唐德宗李适年号,在陕西省博物馆、陕西省文管会《鄜县石泓寺、阁子头寺石窟调查简报》一文中,将石泓寺第1窟贞元年间的题记断为唐代题记,似为不妥。由于内容无法识读,所以无法更进一步判断。,该窟的“水月观音”为北宋开宝年间或者金贞元年间的造像;根据清秀的造像风格判断,此“水月观音”为北宋早期造像。[注]第2窟左前柱水月观音造像中出现了取经图像,第1窟水月观音造像中没有出现,结合风格等因素判断,两处水月观音造像不是同一时期的造像。从现有资料来看,取经图像的最早出现在北宋中晚期。参见于硕《唐僧取经图像研究——以寺窟图像为中心》,首都师范大学博士论文,2011年;郑怡楠《瓜州石窟群唐玄奖取经图研究》,《敦煌学辑刊》2009年第4期,第93-113页。

通过梳理第1窟“大业四年(608)”、第3窟后周“显德元年(954)”、第4窟“乾德□年(963-968)”、“咸通五年(860)”、第5窟开宝年间(968-975)的题记以及第2窟金、明、清三朝题记,石泓寺石窟的建造历史基本是清晰的,即最迟在隋代开窟建寺,唐中宗时期已经形成小规模的洞窟群落,到北宋时寺院的规模依然不大,因为唐窟、五代窟和北宋窟均为小型洞窟。至金代,石泓寺石窟的规模发展到了顶峰,开凿了大型洞窟第2窟,其艺术成就也达到了历史高峰,甚至可以说是全国范围内为数不多的代表金代石窟寺佛教造像最高水平的洞窟之一。之后在明清时期均有补修和新建。根据窟内题记记载,明代成化年间有过大规模的重修,从该窟题记2“不期月而功成告竣”来看,这次重修工期不长,应该没有明代的造像;清代的补修规模不大,为个人的“绘修”。因年代久远,金代的“妆造”已经褪色,明、清时期“绘修”便成了重修的主要内容,这些也可从洞窟内佛像的色彩看出。

结合陕北地区其他石窟寺的修建历史可以看出,该地区石窟寺修建从隋、唐之前一直进行到元、明两朝,宋、金时期的规模与成就应该说空前绝后,相继开展了特大型洞窟,除石泓寺第2窟,还有子长钟山石窟第3窟、志丹城台寺石窟、合阳梁山千佛洞、延安清凉山第1窟等。元代也有开凿,但数量很少。明代有零星的三教窟的开凿,且进行过大规模的维修,清代则是零星的维修。还有一点需要指出,在第2窟明代题记2中出现“肇自黄(皇)统四年”[注]“肇自黄(皇)统四年”的记载在时间上存在失误,因为根据该窟金代题记的年款来看,题记11年款为“皇统元年”,所以“肇自黄(皇)统四年”在具体时间上出现了误差,该窟应该“肇自皇统元年”。的记载,这条题记应是单指第2窟的开凿;另一种可能是经过战乱等原因,石泓寺石窟与其他陕北地区的石窟寺遭到破坏,在明代补修第2窟时,人们已然忽略了该寺其他洞窟的建造历史,更何况这些洞窟均为小型洞窟,在第2窟的衬托下更显得无足轻重,也无人去详细识读其中的题记,因此便有“肇自黄(皇)统四年”的说法。

(二)石泓寺石窟历代题记在形式和内容方面的变化

石泓寺第2窟题记31(笔者拍摄)

石泓寺石窟残存的历代题记不多,尤其是宋、金之前的题记更是寥寥无几,并且多不完整,但可以看出不同时期题记在形式上的变化。从现存各地历代造像题记来看,北朝时期的造像碑题记已经程式化,一般为“某某功德主造某某佛、菩萨,伏愿家人平安,某年某月”,之后还出现了诸如皇帝万岁、臣佐千秋、国泰民安等内容,这在钟铭题记中尤为常见。石泓寺石窟历代题记中,除了个别内容无法判断外,一部分题记刊刻发愿文,愿文大多祈求合家安乐、亡者升天见佛等,这与历代题记基本一致,这类题记往往是以功德主的口气说出来的,其中包含了功德主、造像内容、愿文、时间等信息;有的将功德主的身份一并记入,此类题记对应的造像一般较大,在洞窟中或者洞窟的某一壁面处于主要位置,例如第二窟题记21、题记31等所显示。石泓寺石窟金代题记中还出现了更为简洁的模式,这种模式在合阳梁山千佛洞、志丹城台寺石窟、子长钟山石窟等地的宋、金洞窟中出现较多,其形式简化为“某某施佛、菩萨若干尊”,年月、愿文等信息都省去,很明显,这类题记是以工匠的口气说出的,功德主在题记中似乎没有主动的话语,或许是工匠将自己的劳动成果以某种方式转让给普通身份的施主,故以“某某施佛、菩萨若干尊”标记出来,尤其是大批量的万佛、万菩萨造像应该是这种形式。[注]刘振刚《志丹城台寺石窟历代题记的识读与分析》,《敦煌研究》2015年第5期,第66页。而窟内主要位置则被有身份的功德主占据,如题记21、22等显示,由此看出宋、金时期工匠在石窟寺开凿中的主导地位不断提高,可以撇开功德主而根据自己的艺术构思及风格进行开窟造像,这在同时期陕北其他洞窟中也可以看出来,如志丹城台寺石窟[注]城台寺石窟题记38“东西南北顺,生活曾经进,同人若不识,便是介子用”就是工匠介子用对个人造像风格的阐述。、富县马渠寺第3窟[注]富县马渠寺第3窟题记“施主□□王十父等各发/心打造十六罗汉一堂今具/□人姓名□项李六/□潘□张氏郭氏郭进/□王保冯源蒋平张开张二/□郭□□□□王□王□□/氏杨氏/郭/□各人家眷安乐/阜昌五年六月二十五日介用作”显示了工匠介用在开窟造像中的主导作用。题记所反映。

宋、金之前,题记中一般不会出现工匠信息,这也可以从石泓寺石窟为数不多且残缺不全的题记中看出来;到了宋、金时期,题记变得完整起来,除了功德主、造像内容、愿文、时间等信息,还将施主、工匠等信息一并计入。许多题记署以工匠的籍贯,说明工匠的地域观念很强,因为他们或许代表的是一类造像风格,所以署名时往往将自己的籍贯加在前面,这也说明工匠在开龛造像过程中的地位发生了变化。[注]刘振刚《志丹城台寺石窟历代题记的识读与分析》,第66页。第2窟题记31“燕京北契宁坊住人王信打造南无摩尼枝菩萨一尊愿合家长幼平安亡过者生天见佛每日持念一百遍贞元二年正月初九日王信记”,施主本人是工匠,造像内容及工匠籍贯很确切,这种风格或为燕京一带传来。不仅石泓寺石窟,在陕北出现的多处宋、金时期的造像中,都完整地记录了工匠的籍贯,如佳县龙泉寺摩崖造像题记等。[注]如佳县龙泉寺题记“绛州太平县景云乡相里村/西社石匠张连并弟张靖/张蓋男张世樊张子荣镌石/佛一会及报施土地三士□/伏愿/皇帝万岁国泰民安合家/安乐/阜昌丙辰岁五月十八日功毕”中将工匠籍贯记载很详细。这样的题记不在少数。一些工匠则在多地都有作品,如第1窟题记中出现的“米延福”在富县大佛寺也有开宝年间的作品。[注]李静杰《陕北宋金石窟题记内容分析》,第111页。

石泓寺石窟的题记留下了众多有名有姓的功德主,这些施主可以分为三类。第一类为清信弟子,也就是居士,如第2窟金代题记7“清信男弟子胡介、妻李氏”和题记31“每日持念”的“燕京北契宁坊住人王信”,清代题记12“信女江南□门林氏”。第二类为普通施主,如第2窟金代题记11“施主郭乂、妻元氏”和题记10“黑水乡赵氏,男刘十一”,第5窟北宋题记“新妇王氏新妇雷氏李廷宝”等,第4窟唐代题记中的“郑文雅”、“郑君雅”、“陈公”等。第三类是具有一定社会地位的施主,主要为军人施主,如第二窟金代题记21“晋宁军二十三指挥使箭□罗仲”、题记22“晋宁军蕃落一百九指挥使马德因”、题记30“宁州蕃落第二指挥都虞侯张贵”。结合窟顶题记“镇得魔军心胆碎”的愿文看出,石泓寺石窟第2窟施主主要为军人,其次为普通民众及手工艺人,这与北宋时期基本一致,而其他朝代的题记中没有出现军人施主。[注]由于石泓寺完整的北宋题记只有一条,因而无法看出北宋题记的特征。在陕北地区北宋时期的佛教造像题记中,也出现了众多军人施主。参见李静杰《陕北宋金石窟题记内容分析》,第108页。陕北和陇东一带一直是战略要塞,在唐时是都城长安的屏障,在北宋时则是抵御西夏的战略前沿,到了金代又成为金与南宋争战的后防,因此,金继承了北宋时期的统治模式,沿用县、乡及寨、堡两套建制。由于当地驻军较多,该地区金代题记显示的与佛教相关的活动几乎都有基层军官甚至中级军职人员参与,如此多的军人参与佛教石窟寺的开凿凸显出该地的军事地位和统治者的重视,说明宋、金时期军人的地位较高,对佛教持积极支持的态度。

(三)石泓寺第2窟题记反映的开窟时间及背景

石泓寺第2窟最早的题记年款均为金代帝王年号,还有一些本来没有年款或者年款已无法识读。但是,从同时期陕北等地的其他金代题记中出现的术语也可以推断出这些题记的年代为金代,如合阳梁山千佛洞中金代题记中也出现了“占菩萨某某尊”的内容。除了明代题记,石泓寺第2窟题记都很简短,多条信息显示了造像内容。虽然无法判断该窟的具体开凿时间,但根据该窟的金代题记和明代题记可以判断其开凿年代——在金人占领陕北之后,随着社会生产和经济的恢复,石窟寺的建设也兴盛起来,至少在贞元年间,石泓寺主窟第2窟已经基本完工,可以肯定该窟的开凿年代为金代早期。

石泓寺第2窟金代题记也反映了该窟的建窟背景,尤其是窟顶题记提纲挈领,将该窟修建的相关事项暗含其中。该窟窟顶楷书“香花供养、释迦如来”和“我佛当殿住三界,镇得魔军心胆碎,众多善友结良缘,过世便是龙华会”,因而可以确定该窟的主尊为释迦佛,表现的主题为弥勒信仰。“镇得魔军心胆碎”也许透露了石泓寺第2窟主要功德者的心愿,即希望在与南宋军队的争战中取胜,可以推测,该窟的主要功德主为军人,同时也反映了佛教信仰的世俗化,包括现世回报的功利性心理。军人施主修建这种特大石窟说明这一带驻扎的军队多,军人的地位高。金人占领长安一带相对晚些,但是,陕北与陇东一带确是金代统治北方的战略前沿,在金代统治的初期和中期,这一带是与宋、西夏、吐蕃等的争战前沿,“过世便是龙华会”看出该窟的主题为“龙华会”,这也可以解释万菩萨的出现,因为弥勒在未成佛前亦称为弥勒菩萨,弥勒佛也即未来佛。在《弥勒下生经》中记载了释迦佛授记:“汝弥勒受我记后将来成佛度脱人天。”就此推测,万菩萨即为弥勒菩萨,因为大乘佛教倡导人人皆可成佛,万菩萨则满足了人们的信仰需求,也即今世虽未成佛,来世或者过世便可成佛。因此该窟的造像思想可以作为研究金代造像的参照,如梁山千佛洞的万菩萨的出现应该与这种思想有关,稍晚的金代双塔造像也反映了弥勒信仰,这说明了金代弥勒信仰的比较流行。“众多善友结良缘”可以看出除了军人施主外还有其他一些功德主,这与该地区其他石窟题记显示的基本一致。

石泓寺石窟造像题记反映了许多重要信息,除了上文论述到的问题外,这些题记还记录了许多重要信息,如题记中出现的地名、施主及身份、工匠的信息等,这是研究同时期造像风格、移民、官制、行政建制等的重要文献资料,这些问题将结合西北地区其他金代题记另文论述。