疫苗事件中风险放大的心理机制和社会机制及其交互作用

2016-12-07刘冰

刘 冰

(1.北京师范大学 中国社会管理研究院/社会学院,北京 100875;2.清华大学 公共管理学院中国应急管理研究基地,北京 100084)

疫苗事件中风险放大的心理机制和社会机制及其交互作用

刘 冰1,2

(1.北京师范大学 中国社会管理研究院/社会学院,北京 100875;2.清华大学 公共管理学院中国应急管理研究基地,北京 100084)

现代风险研究表明,主观感知的风险和客观存在的风险很不一致,风险常常被放大或者缩小,但造成这种差异的内在机理仍不清晰。本研究以山东非法疫苗事件为例,在风险的社会放大框架下,利用社交网络的大数据再现了疫苗事件从持续发酵到舆情爆发的全过程,分析了风险放大过程中的心理机制和社会机制。心理机制包括情感启发式、锚定效应和选择性关注,放大了个体风险感知,社会机制则是通过自媒体信息加工、情绪传染和社会争议等过程放大了社会整体对问题疫苗风险的感知。疫苗事件中的心理机制和社会机制的交互作用为舆情演化提供了强大驱动力。分析表明,自媒体环境中公众和社会的风险感知极易出现偏差,且较难形成自我纠偏机制,规范自媒体信息加工行为、监测和引导公众情绪是危机中风险沟通的关键,而现实中快速有效地处置风险事件是阻断风险持续扩大的根本途径。

疫苗事件;风险放大;心理机制;社会机制;风险沟通

一、引言

风险是现代治理和民主进程中不可回避的主题①Kasperson,R.,2014,“Four Questions for Risk Communication”,Journal of Risk Research, 17(10):1233-1239.。风险治理的困境越来越表现为风险的“客观现实性”和“主观建构性”之间的张力。在社交媒体和传播手段高度发达的现代社会中,“风险建构”与“风险事实”之间发生严重偏离的现象层出不穷。最近发生的山东非法疫苗事件(以下简称“疫苗事件”)虽然只是旧闻新炒,但是引爆了公众的“疫苗恐慌”和激烈的社会讨论,演化为一场全社会高度关注的舆情危机和风险治理危机。疫苗事件中风险的社会放大速度之快、范围之广令人始料未及。此类事件对突发的舆情应对及风险沟通构成严峻挑战,但迄今为止,研究者和决策者对风险如何被放大的理解还十分有限,而风险看似莫名其妙地被放大的背后,实际上存在着系统性因素,通过案例研究对这些系统因素进行观察和梳理是认识风险传播和放大规律的基础工作。

本文以山东非法疫苗事件为例,重点分析风险放大的内在机制。疫苗事件是风险社会放大的典型案例。风险放大(或弱化)是指风险或风险事件的信息从一个信息源经由中间传递者到最终接收者的过程中,风险信号被强化(或弱化)的过程*Slovic,P.,2000,The Perception of Risk.London: Earthscan.。这个过程常常包括两个环节:信息扩散和社会响应*Kasperson,R.et al.,1988,“The Social Amplification of Risk: A Conceptual Framework”,Risk Analysis 8(2):177-87.,这两个环节是相互交织的,信息扩散是社会响应的前提,而社会响应不仅是信息扩散的后果,反过来又借由新的感知和行为产生新的信息加以传播。信息机制着重分析信息传播的方式和渠道,信息学和传播学已对此展开了丰富的研究*邓滢、汪明:《网络新媒体时代的舆情风险特征——以雾霾天气的社会涟漪效应为例》,《中国软科学》,2014年第8期,第61-69页;康伟:《基于SNA的突发事件网络舆情关键节点识别——以“7·23动车事故”为例》,《公共管理学报》,2012年第3期,第101-111页;孙立明:《对网络情绪及情绪极化问题的思考》,《中央社会主义学院学报》2016年第1期,第104-109页;王晰巍、赵丹、张长亮、相甍甍:《基于社会网络的新媒体网络舆情信息传播研究——以反腐倡廉话题为例》,《情报杂志》,2016年第3期,第103-110页。。而响应机制则研究个体和社会对风险信息的解读和反应,该领域的研究还十分薄弱。本文重点关注响应机制,以风险的社会放大框架为基础,基于社交媒体数据的扎根分析,从个体和整体的角度研究疫苗风险放大的心理机制和社会机制。

风险的社会放大框架(SARF,Social Amplification of Risk Framework)为解释技术上并不严重的风险缘何引发高度社会关注提供了一个综合的理论工具。该框架在“技术评估”基础上引入了“风险的社会体验”维度之后,有助于提供更加符合社会实际的风险决策*Kasperson,J.X.et al.,2003,“The Social Amplification of Risk: Assessing Fifteen Years of Research and Theory.” Pp.13-46 in The Social Amplification of Risk,edited by N.Pidgeon,R.E.Kasperson,and P.Slovic.London: Cambridge University Press.。风险传播的现实反映出社会公众对风险及风险事件的感知远远超出了技术评估的维度,是心理的、社会的、制度的以及文化的过程相互作用的结果*Renn,O.,et al.,1992,“The Social Amplification of Risk: Theoretical Foundations and Empirical Applications.” Journal of social issues, 48(4):137-160.。

风险的社会放大框架自1988年创立以来,其优势和生命力获得广泛认同,尤其是对不同学科的整合能力备受肯定。但是该框架中间层次的理论分析仍显薄弱,放大过程中的各种因果关系尚不明朗*伍麟、王磊:《风险缘何被放大?——国外“风险的社会放大”理论与实证研究新进展》,《学术交流》,2013年第1期,第141-146页。。近年来,研究者对放大的具体机制和过程显示出高涨的热情*Brenkert-Smith,et al.,2012,“Social Amplification of Wildfire Risk: The Role of Social Interactions and Information Sources”,Risk Analysis 33(5):800-817.Busby,J.and D.Duckett,2012,“Social Risk Amplification as an Attribution: The Case of Zoonotic Disease Outbreaks”,Journal of Risk Research, 15(9):1049-1074.Chung,Ik Jae,2011,“Social Amplification of Risk in the Internet Environment”,Risk Analysis, 31(12):1883-1896.Kim,K.H.,et al.,2015. “A Study on the Risk Perception of Light Pollution and the Process of Social Amplification of Risk in Korea”,Environmental Science and Pollution Research, 22(10):7612-7621.Mase,A.S.,et al.,2015,“Enhancing the Social Amplification of Risk Framework (SARF) by Exploring Trust,the Availability Heuristic,and Agricultural Advisors’ Belief in Climate Change”,Journal of Environmental Psychology, 41:166-76.。国内学者在运用风险的社会放大框架对国内的风险事件进行解析过程中,从组织传播*邱鸿峰、熊慧:《环境风险社会放大的组织传播机制:回顾东山PX事件》,《新闻与传播研究》,2015年第5期,第46-57页。、心理机制*王磊:《环境风险的社会放大的心理机制研究》,吉林大学硕士学位论文,2014年。、话语过程、利益相关者结构等角度丰富了风险放大框架。然而,为风险治理提供有潜力的政策建议仍需构筑更加坚实的中层理论,这也是本项研究在理论贡献上的努力方向。

二、疫苗事件的简要回顾及本文的研究方法

2016年3月18日7:42,国内知名媒体澎湃新闻以《数亿元疫苗未冷藏流入18省份 专家:这是杀人》为题报道山东“问题疫苗”。报道称,2010年以来,庞氏母女非法经营25种儿童、成人用二类疫苗,未经严格冷藏链存储运输销往全国18个省市,涉案金额达5.7亿元。随后,山东疫苗案经多家媒体转载报道,引发舆论持续关注。新华网舆情监测平台当日15时数据显示,山东疫苗案的关注量达到178103,稳居当日新闻报道关注榜首。在随后的半个月中,疫苗案成为社交媒体关注的焦点,截止2016年4月18日,新浪微博的专题“#未冷藏疫苗流入18省#”总计阅读量2.1亿人次,参与讨论的数量达到14.7万人次*数据来源:新浪微博话题热度统计数据,http://weibo.com/p/10080800119e00cbe38866d6fc9178c4511695?k=未冷藏疫苗流入18省&from=501&_from_=huati_topic,访问日期:2016年4月18日。。疫苗事件的社会放大造成了广泛的“涟漪效应”*涟漪效应是指风险事件社会后果波及到更广泛的社会领域,可能对与之相关的技术、机构和社会产生次级或三级影响,包括技术或产品的污名化、公信力丧失以及诉讼等。(ripple effect),主要表现为公众的“疫苗恐慌”、对药品监管部门的责难以及涉案企业对金融市场影响等。

本文分析的基础资料来源于对2016年3月18日0:00-4月1日24:00的新浪微博的采集,以每分钟为时间间隔抓取了粉丝数和传播数较高的原始记录,通过人工识别,删除了不相关原始记录之后,共获得有效的微博数据7958条,构成本研究的基础数据库。网络抓取的字段包括微博和微信的标题、内容、创建时间、用户昵称、粉丝数、认证类型、所在地区等信息。从图1可以看出,疫苗舆情危机的高潮集中在3月21-25日之间,22日达到峰值,持续时间约为两周,与大部分舆情危机的生命周期相似。本研究中的样本分布与全样本分布规律相似*与人民网舆情监测室、新华网舆情在线、清博指数等舆情分析机构对全样本趋势的分析进行对比,可以发现本文获得的分析样本与全样本在时空结构的分布上大致相似。由于本文的研究不是采用机器挖掘的方法,而是采用更加精细的人工编码模式,限于时间和人力仅对抽取的样本进行了分析。,样本选取可以视为随机抽样过程。

本文采用Nvivo 10对基础数据库中的样本记录进行了内容分析编码,编码的字段包括情绪、态度、关注内容、信息加工方式等,重点反映个体在解读和传播信息中表现出的风险感知和行为。由于针对网络舆情中个体心理和社会心理的研究还缺乏统一的范式,事实上由于风险的性质、后果、利益相关群体不同,所以在不同的事件中公众的心理和态度可能存在很大差异,难以用先验的理论框架建构编码体系。因此,本文的编码过程是在扎根理论指导下的开放编码,并逐渐向轴心编码聚集的过程,最终用于刻画风险放大的心理机制和社会机制。具体的编码参考点会在相应的分析部分中给出。

为保证编码的信度,本研究采用了背靠背式的双重编码,编码过程分为预编码、独立编码和信度检验等环节。在预编码环节,所有参与编码的人员共同工作,随机抽取原始数据库中的记录进行预编码,并经过讨论形成了初步的编码体系,对节点设置、参考点分析和编码程序达成共识。在其后的两个多月中,作者本人和三名研究助理分成两组以编码体系为参考展开背靠背编码,并定期进行讨论交流,特别是对需要新增的节点进行讨论。在信度检验环节中,对信度较低的节点进行了深入分析,识别出现差异的原始参考点,并在共同工作的模式下进行了修正。最终的编码体系包括三级节点共170个,产生了21087个参考点。总体来看,两组的编码信度在0.625-0.882之间,信度最高的是“关注内容”和“信息传递方式”等类目下的节点,而信度较低的是“情感”等类目下的节点*具体的信度指标将在以下相应的实证部分给出。。这是由于关注内容、信息传递方式等节点的参考点比较客观明确,而对“情感”的分析则仁智各异。

三、疫苗事件中风险放大的心理机制

个体是风险放大过程中的关键节点。在新媒体环境下,个体的放大作用更加凸显:个体既是信息的接受者,又是传播者。风险信号在“接受-传播”之间并不是等值传递的过程,通过个体的心理加工而造成了信号的放大或缩小,这些加工方式包括“解读”、“直觉”、“联想”、“想象”等丰富的心理活动。本文通过对疫苗事件中微博言论的编码分析,识别了三种风险放大的心理机制:情感启发式、锚定效应和选择性关注。

(一)情感启发式

个体进行风险判断时常常依据不同的信息和环境启动不同的决策系统,主要包括:基于直觉的启发式系统(heuristic system)和基于理性的分析系统(analytic system)。前者不占用或占用很少的心理资源,加工速度较快,遵从情感和直觉;后者占用较多的心理资源,加工速度较慢,尊重逻辑和规则*孙彦、李纾、殷晓莉:《决策与推理的双系统——启发式系统和分析系统》,《心理科学进展》,2007年第5期,第721-726页。卡尼曼将这两种系统称作“快系统”和“慢系统”*Kahneman,D.,2011,Thinking Fast and Slow.New York,NY: Farrar,Straus & Giroux.。由于大部分风险事件的因果关系具有复杂性,在信息处理和解决问题的过程中不可避免地存在“有限理性”*Simon,H.A.,1956,“Rational Choice and the Structure of the Environment”,Psychological Review, 63:129-138.,这样,依赖情感和直觉决策是更快捷、更高效的方法*Dohle,S.,C.Keller and M.Siegrist,2010,“Examining the Relationship Between Affect and Implicit Associations: Implications for Risk Perception”,Risk Analysis 30(7):1116-1128.。这种简化机制在信息爆炸和注意力短缺的新媒体环境下尤为常见。情感启发式是一种主要的启发式系统,即个体对特定事件的判断和决策常常受到该事件所激发出来的情感所主导*Slovic,P.et al.,2007,“The Affect Heuristic”,European Journal of Operational Research, 177(3):1333-1352.。

情感分析根据说话者在传递信息时所表达或隐含的情绪状态来判断其态度和意见。对微博的情感分析主要依据微博语料中的情感词和表情符号。虽然计算机科学在机器学习的思路下针对舆情大数据的情感分析开发了各种算法和模型*周胜臣、瞿文婷、石英子、施询之、孙韵辰:《中文微博情感分析研究综述》,《计算机应用与软件》,2013年第3期,第161-164页。,但是在社会学、管理学、心理学、传播学等领域中还需要传统的社会科学分析方法对微博内容展开更加精准细致的内容分析,而这方面的研究目前还处于探索阶段*刘丛、谢耘耕、万旋傲:《微博情绪与微博传播力的关系研究——基于24起公共事件相关微博的实证分析》,《新闻与传播研究》,2015年第9期,第92-106页;赵杨、王林、时勘:《微博网民情绪敏感度、行为意向与执行意向的关系》,《心理与行为研究》,2015年第1期,第99-105页。。

在本研究所抓取的7958条微博数据中,带有情感词和表情符号的记录共1977条,约占样本总数的四分之一,其余的记录为转发新闻链接或他人评论,没有表达个人情感和态度的记录则没有进入“情感”类目编码,共产生3059个参考点*参考点多于带有情感的记录数,这是由于许多微博记录中表达了多重情感,比如,震惊的同时也十分愤怒。编码完全依据记录中表达感情的文字和表情符进行逐个编码。。分析结果显示,个体对疫苗的风险感知表现出强烈的情感启发式,其中占主导地位的情感表现为愤怒、恐惧和抱怨等负面情绪,虽然也出现了一定数量的理性、赞扬等正面情绪,但是比例十分有限。

表1是基于样本数据的情绪编码*值得指出的是,情绪编码是一致性相对较低的部分,这是由于对情绪的解读易产生主观偏差。从表1可见,一致性程度最低的是“悲观”情绪的编码,Cronbach值为0.625,最高的是“批评/问责”的编码,Cronbach值为0.807。表中列出的节点数是两组编码的平均值。本文中其他节点的编码信度均超过0.7的可接受水平,限于篇幅并未在正文中一一给出。,从中可以看出,网络舆论中的主导情绪是“愤怒/谴责”和“恐慌”,各占27.0%和21.9%,接近所有情绪编码的二分之一。排在第三位的是“批评/问责”情绪,这种情绪依然带有“愤怒”的成分,与第一项编码“愤怒/谴责”区分的标准是针对对象的不同,我们将没有明确指向的一般性愤怒和/或明确指向非法疫苗贩卖者的愤怒编码为“愤怒/谴责”,而将明确指向监管机构、政府相关部门的批评编入“批评/问责”节点。“担心/焦虑”比“恐慌”的强度较低,且与自身或家人接种过疫苗而引发的担心为主。以这前四项为主的负面情绪形成了疫苗事件网络传播中社会情绪的主导,占比达到77.0%。而处于中立层次的“理性”情绪,主张客观分析问题、不可盲目拒绝疫苗的节点只有5.5%,对政府积极应对行为、明星呼吁行为的“赞扬/肯定/支持”情绪仅占2.5%。

表1 山东疫苗事件微博样本的情绪编码

情绪特征参考点举例节点数占情绪编码的比例%编码信度Cronbach值愤怒/谴责愤怒或怒骂的表情符;愤怒、气愤、怒转;可恨;(疫苗贩卖者)谋财害命、丧心病狂、丧尽天良、泯灭人性、该杀、禽兽不如;怒斥黑心疫苗……82727.00.749恐慌太恐怖了;太可怕了;太危险了;要命的事;细思恐极;无比惊恐;一身冷汗;毛骨悚然;不敢细看……66921.90.721批评/问责严厉问责;监管部门该当何罪;失职;不负责任;难咎其职;为何层层失守;同流合污;监管形同虚设;官员下马……46115.10.807担心/焦虑担心、焦虑、好纠结、防不胜防、宝宝是否接种了问题疫苗、谁还敢带孩子去打疫苗……39913.00.647震惊吃惊的表情符;震惊;匪夷所思;闻所未闻,见所未见;触目惊心等2799.10.674理性要进行理性分析;客观地分析问题;需要冷静和理智的思考;不可盲目拒绝疫苗;细节未经证实不可信;别惊慌……1685.50.731无奈无语;无力愤怒;无能为力;说什么都没用;无可奈何;有什么办法;都麻木了……1023.40.635

续表

(二)锚定效应

在不确定情境下,人们常常通过初始值来对目标值进行估计。初始值可能是问题形成时得到的提示,也可能是在稍微计算之后得到的结果,使得后续的判断和决策总是围绕着这个“沉锚”的位置进行不充分的调整,从而产生了估计偏差。特沃斯基和卡尼曼将这种现象称为“锚定效应”*Tversky,A.and D.Kahneman,1974,“Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases”,Science, 185(4157): 1124-1131.,并将其视为启发式策略之一。将“沉锚”可以通俗地解释为形成判断和决策的“第一印象”。

在疫苗事件中,个体接触到的外界信息是形成“沉锚”的一个重要来源。锚定关系可以通过风险感知与微博信息引用的交叉关系观察到。表2对上一节中编码产生的前四类主要情绪类型展开了进一步分析,列出了各类情绪与提及的相关信息之间的交叉表。从中可以看出,“未冷藏疫苗流出”和“疫苗之殇”是疫苗事件中两个重要的锚定标志。如在表达“批评/问责”情绪的节点中,有超过四成的节点都是提及或者关联了“未冷藏疫苗流出”的事件信息,而在“担心/焦虑”的情绪节点中,有超过三成的节点提及“疫苗之殇”。这两条信息在疫苗事件的传播中具有十分明显的放大效应,非法疫苗流出的初始报道中引人瞩目地使用了“这是在杀人”的表述,形成了高风险锚定,与此信息相关的各种负面情绪和高风险感知都处于较高水平。而疫苗之殇则通过真实的个案和图片展现了不安全疫苗的悲惨后果,更为风险感知抛下了一个高水平锚位。除此之外,与情感相关度较高的事件信息还包括疫苗流向的具体地区、参与疫苗贩卖的上下线人员以及涉案的9家药企等,但提及数的分布较为分散,因此一并统计在“其他/未引用”类别中。

表2 个体情绪与对应信息的关联表

情绪编码节点总数提及信息①未冷藏疫苗流出占比疫苗之殇占比其他/未引用占比愤怒/谴责82730737.122627.329435.6恐慌66924236.116524.726239.2批评/问责46118941.08117.519141.5担心/焦虑39911328.312531.416140.3①

②提及信息是指在微博中以文字、链接、截图等形式转发了事件相关的信息,同时附之个人评论和情感。

“非法疫苗流入18省份”、“这是在杀人”和“疫苗之殇”等信息表述方式都具有较高的负面效应,从危害发生的概率和后果两方面显示出高风险水平,这在信息受众中产生了高风险“锚定”,使得之后的判断都只能在这个沉锚的附近进行小幅度、不充分地调整,实际上为整个事件的高风险感知定下了基调,这是风险的社会放大难以调控的心理因素之一。

(三)选择性关注

大部分舆情危机的演化常常与政府应急响应迟滞有关。客观地说,此次疫苗事件中,政府疫苗事件的应对行动在众多突发事件的处置案例中是比较迅速、高效的。从图2可以看出,从中央到地方都迅速地采取了应对行动,响应的层级也很高,由最高检挂牌督办此案,李克强总理做出重要批示。从处理的结果来看,4月13日召开的国务院常务会议,决定先行对一批责任人实施问责,357人被撤职降级*资料来源:中国政府网,李克强主持召开国务院常务会议,http://www.gov.cn/guowuyuan/2016-04/13/content_5063747.htm,2016年4月13日,访问日期:2016年4月20日。。这距离3月18日山东疫苗案被披露仅有27天,说明政府处置山东疫苗案的工作节奏和力度十分高效。这表明我国在近十多年中逐步建立起来的横向部门协同机制、纵向上下联动机制以及快速决策机制*薛澜、刘冰:《应急管理体系新挑战及其顶层设计》,《国家行政学院学报》,2013 年第1期,第10-14页。提高了突发事件的处置能力和效率。

但必须承认,信息供给与群众需求仍有差距,尽管政府积极展开事件调查,但仍未能有效回应群众对问题疫苗的流向、接种人群等信息诉求,结果舆论转向了对“监管失守”的责难*相关分析:王冕,“问题疫苗”引燃舆论场 医药行业陷重大危机,http://yuqing.people.com.cn/n1/2016/0323/c394871-28221010.html,访问日期:2016年4月15日。。本文的编码结果表明,关于疫苗案件本身的各种消息受到高度关注,而政府部门应对处置的正面信息被弱化,主要表现为对政府处置行动的信息关注度较低且注意力持续的时间较短。例如,提及“数亿元疫苗未冷藏流入18省份”的微博数为1267条,持续时间为13天,几乎覆盖了整个样本观测期,持续期的样本总数为7784条,关注度为16.3%,而3月22日22:30人民网发布“李克强总理对非法经营疫苗系列案件作出重要批示”后,数据集中提及或转发该消息的微博仅为227条,在持续期内的关注度为6.1%,多为政府和主流媒体的官微转发和宣传,有少量个人用户对该信息表达了“赞扬/肯定/支持”的态度,但是公众注意力仍然集中在非法疫苗的流向和可能的危害上。类似的官方应对行动如最高检督办、三部委联合发文等消息关注度更低。3月24日17:00由三部委联合召开疫苗事件的新闻发布会引发了较高的社会关注,但引发的讨论带有较多的负面评价。可见,公众受到前述锚定效应和情感启发式的心理机制影响,对新信息采取了选择性关注,这种以个体主观偏向为主的信息筛选使得个体风险感知更加倾向于风险放大。

四、疫苗事件中风险放大的社会机制

(一)自媒体信息加工

媒体不仅是风险信息传播的载体,而且通过对风险问题的“框定”(framing)对舆情的走向产生重要影响。媒体对新闻事件的过滤效应、删除或增加信息、顺序更改、变换场景以及表达不同观点和立场的所谓“多声道效应”时有发生*Renn,O.,et al.,1992,“The Social Amplification of Risk: Theoretical Foundations and Empirical Applications”,Journal of Social Issues, 48(4):137-160.。这种信息加工过程在自媒体时代更加鲜明。疫苗事件中新媒体的信息加工表现为两种重要倾向:信息极化和信息关联。

信息极化是指传播者为提高传播效应有可能片面强调整体信息中某些极端的信息,这种信息极化的报道和传播方式成为社交媒体中夺人眼球的一种惯用手段。疫苗事件的起因是某媒体以“这是杀人”的标题披露了山东问题疫苗非法流入市场的新闻,从而引起轩然大波。对新闻的仔细研读发现,“这是杀人”的确出自某位疫苗医学专家的言论,但是这种判断是存在于特定的语境中的。这位专家在接受采访的过程中实际上持有的观点与大部分的医学专家一致,认为首要风险是“无效免疫”,但是如果遇到某些特定的病种,比如狂犬病等,如果发生“无效免疫”则可能加大死亡率,从这个意义上说“这是在杀人”、“或影响人命”。然而在快餐文化和注意力短缺的阅读背景下,人们根本无暇对新闻报道全文进行详细阅读,接触到骇人听闻的标题可能直接产生了夸大的风险感知和锚定效应,这种锚定点在后续的阅读中也很难充分调整到与客观风险相适应的位置。在后续的传播中,有些自媒体直接将“问题疫苗”表述为“杀人疫苗”,在本文所抽取的原始样本中,“杀人疫苗”这种标签贯穿了疫苗舆情危机的始终。

信息关联是指信息传播者从当下的新闻事件出发,将其与不同时空背景下的相关信息联系起来,从而强化当下新闻事件的传播。在疫苗事件中,典型的信息关联表现为《疫苗之殇》的大量转发。这是2013年发表的关于接种疫苗致残致死案例的深度调查,因网易新闻等媒体和众多自媒体公号挖出,引发疯狂转发。有调查显示,有13.2%的网友看过《疫苗之殇》全文,有25.6%的网友看过一部分被摘录的内容,还有18.6%的人虽然没有看过文章,但是听别人说过,这部分人群占全部受访者群体超过六成*腾讯传媒大数据:“疫苗恐慌”舆情奔袭,http://news.qq.com/original/dujiabianyi/yimiaoyuqing.html,发布日期:2016年3月26日,访问日期:2016年5月27日。。

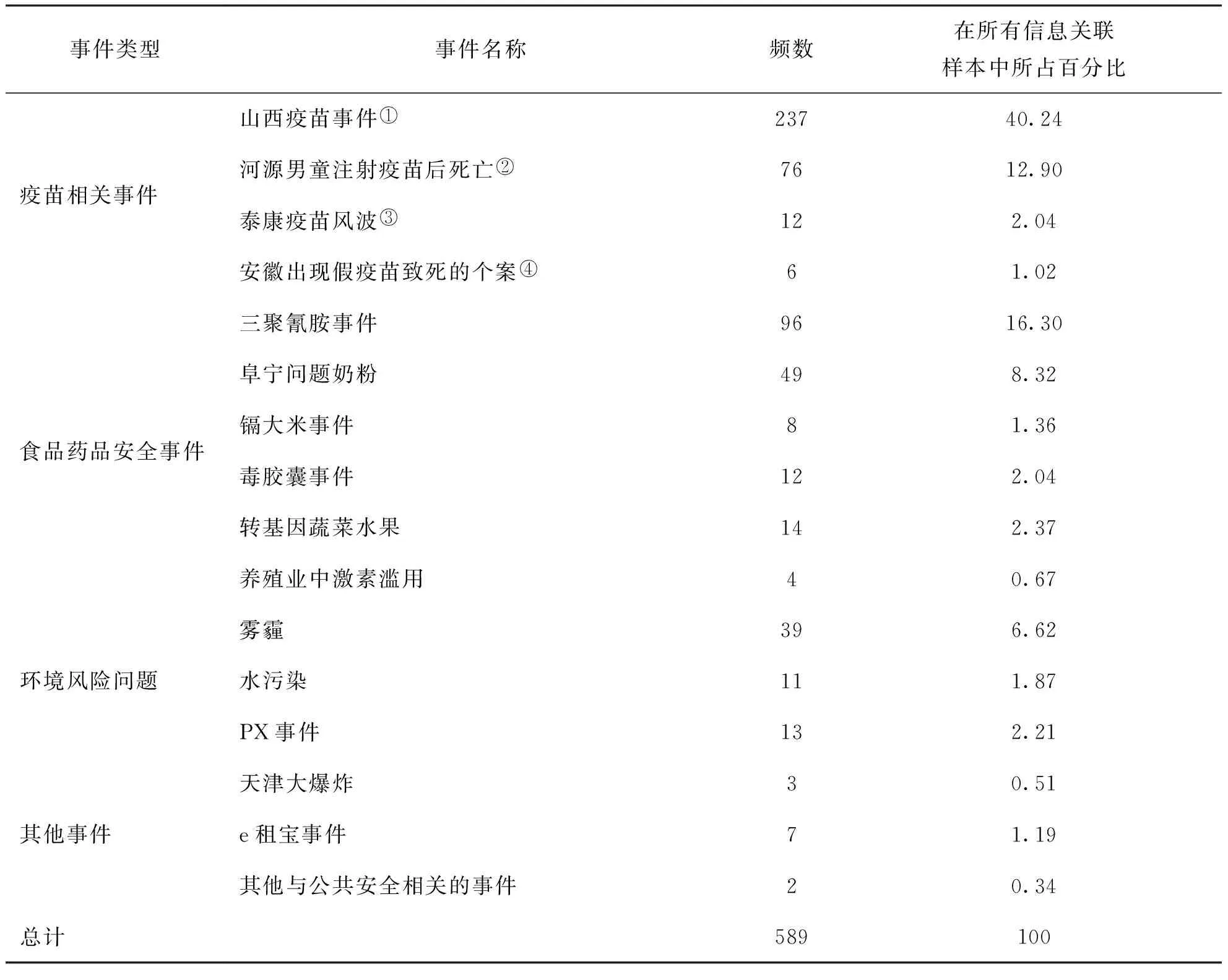

除上述《疫苗之殇》报道之外,信息关联还包括山西疫苗案、三聚氰胺事件、环境污染、毒胶囊事件、食品安全事件等(见表3)。可以看出,“山西疫苗事件”和“河源男童注射疫苗后死亡”等与疫苗相关的事件被多次提及,这首先是由于此类事件在性质和危害上与山东疫苗事件具有相似性,其次是由于这些事件具有一定的社会影响或者是新近发生的相关事件。从表3中还可以看出,信息关联的范围还扩展到所有与食品药品安全相关的典型事件,特别是与婴幼儿健康相关的“三聚氰胺事件”和“阜阳问题奶粉”都有较高的提及率,这是由于奶粉安全与疫苗安全对儿童群体造成严重风险,从而产生了与当下事件的关联性。值得注意的是,其他与疫苗事件并不直接相关的事件也被提及,如环境问题(雾霾等)、生产安全问题(天津大爆炸)、理财风险(e租宝事件)等,这些事件在广义的风险治理上与疫苗事件具有类似的特征:一方面与个人的生命财产安全密切相关,另一方面反映了风险管理机构在监管中的疏漏。信息关联说明持久的“社会记忆”会由于某个特定事件的触发而被联想起来,其他与当下事件并不直接相关的风险的共同呈现,进一步放大了社会整体的风险感知。

表3 信息关联统计分析

事件类型事件名称频数在所有信息关联样本中所占百分比疫苗相关事件山西疫苗事件①23740.24河源男童注射疫苗后死亡②7612.90泰康疫苗风波③122.04安徽出现假疫苗致死的个案④61.02食品药品安全事件三聚氰胺事件9616.30阜宁问题奶粉498.32镉大米事件81.36毒胶囊事件122.04转基因蔬菜水果142.37养殖业中激素滥用40.67环境风险问题雾霾396.62水污染111.87PX事件132.21其他事件天津大爆炸30.51e租宝事件71.19其他与公共安全相关的事件20.34总计589100

①山西疫苗事件是指2010年3月17日有媒体报道称山西百名儿童注射的疫苗后出现致残致死的情况,引起了政府部门和社会的广泛关注。

②2016年3月4日上午10时,广东省河源市紫金县中坝镇一名4岁幼童在幼儿园注射了一支A+C群流脑多糖疫苗以及服食了脊髓灰质炎减毒活疫苗,随后出现不良反应,经抢救无效于8日死亡。该事件在山东疫苗舆情危机中被提及,广东省卫计委相关负责人回应称,河源男童所注射疫苗均为一类疫苗,而山东流出的问题疫苗属于二类疫苗,二者并无相关性,河源疫苗事件发生原因尚在调查中。

③2013年11月开始,湖南、深圳等地陆续有儿童注射深圳泰康所产的乙肝疫苗后发生严重不良反应,甚至死亡。12月20日国家食药监总局、国家卫计委下发通知,要求暂停使用深圳泰康公司的全部批次重组乙肝疫苗。

④2014年9月18日,人民网报道安徽省无为县一乡村医生非法行医,为同村6名村民接种狂犬疫苗,其中1名接种者因狂犬病发作不治身亡。安徽省卫生计生委经调查取证,对非法行医者给予责令立即停止执业活动、没收非法所得、罚款9000元的行政处罚,并将非法行医者移送公安机关追究刑事责任。

(二)情绪传染

“作为情感的风险”理论视角是与传统的“作为分析的风险”(risk as analysis)的视角相对应而提出的*Loewenstein,G.F.,et al.,2001,“Risk as Feelings”,Psychological Bulletin, 127(2):267-286.。来自传播学、心理学和社会学领域的大量实证研究指出信息所携带的情绪强度对信息的传播力具有一定的促进作用*Bae,Y.G.and H.C.Lee,2012,“Sentiment Analysis of Twitter Audiences: Measuring the Positive or Negative Influence of Popular Twitterers”,Journal of the American Society for Information Science & Technology, 63(12): 2521-2535.,特别是情绪“唤起”可以促进人们的信息分享行为*陈爽、周明洁、张建新:《微博信息的情绪效价与唤起程度对信息传播的影响》,第十五届全国心理学学术会议论文,广州,2012。,情绪关键词的变化成为探查和预警网络事件的一个重要指标*Paltoglou,G.,2016,“Sentiment-based Event Detection in Twitter”,Journal of the Association for Information Science and Technology, 67(7):1576-1587.。情绪视角在很大程度上弥补了风险感知和决策中理性计算视角的不足*Slovic,P.,et al.,2004,“Risk as Analysis and Risk as Feelings: Some Thoughts about Affect,Reason,Risk,and Rationality”,Social Science Electronic Publishing, 24(2):311-322.,对于新媒体环境下风险放大的社会机制提供了有力的解释。

本节在情绪类型(参见表1)的基础上按时间轴显示了情绪传染过程(见图3)。结合疫苗事件重要信息发布的时间节点可以初步判断情绪传染的动态过程。“愤怒/谴责”情绪从3月19日到24日之间在较长的时间段中保持高位,波动不太明显,是主要的社会情绪。而“恐慌”情绪的波动较大,3月18日报道了非法疫苗流出之后,引发第一轮“恐慌”情绪潮,在19日达到顶峰,第二轮“恐慌”潮出现在23-24日,这是由于《疫苗之殇》的广泛传播而引发的情绪传染。“批评/问责”的情绪高峰出现在21日,其后随着政府一系列强有力的事件处置措施(参见图2)而呈现明显下降。“担心/焦虑”情绪的峰值出现在3月20日,这与所公布的300个涉案人员线索有关,公众根据疫苗流入的地区结合自身的接种情况产生了较为严重的“担心/焦虑”情绪。

“情绪传染”作为一种社会机制进一步放大了风险。个体在解读特定信息时形成的情绪经由社交网络在个体之间、个体与群体、群体与群体之间互动传播,在特定的社会群体中形成具有共性的社会情绪*孙立明:《对网络情绪及情绪极化问题的思考》,《中央社会主义学院学报》,2016年第1期,第104-109页。。网络事件中的情绪极化和情绪共振*罗坤瑾:《微博公共事件与社会情绪共振研究文献综述》,《学术论坛》,2013年第10期,第80-85页。是具有社会基础的,一方面,社会转型时期产生的各种社会问题,特别是与公共安全相关的问题已经积累了一定的社会焦虑和抱怨情绪,另一方面,社交媒体的传播特点决定了极化情绪具有较高的传播力。在网络空间中,极化情绪容易在特定的人群中相互感染,产生深刻的政治和社会意涵*桂勇、李秀玫、郑雯、黄荣贵:《网络极端情绪人群的类型及其政治与社会意涵:基于中国网络社会心态调查数据的实证研究》,《社会》,2015年第5期,第78-100页。,而风险事件正好为极化情绪的传播提供了机会,成为风险放大的一个缺口。

(三)社会争论

风险信息在不同的个体、群体、利益相关者中常常激起多重主观想象和解读。各种观点借助社交平台的激烈交锋让公众无所适从,容易提高公众对事实真相的不确定感,并降低对官方信息的可信度*Mazur,A.,1981,The Dynamics of Technical Controversy.Washington DC: Communication Press.。如果公众已经对风险产生恐惧,那么他们对相关的社会争论会更加关注*Kasperson,R.,1988,“The Social Amplification of Risk: A Conceptual Framework”,Risk Analysis, 8(2): 177-187.。因此,由于个体的风险感知差异而外化出来的社会争论形成了风险放大的另一种社会机制,必然导致公众分化成支持或反对的阵营,这种立场的分化可能是就事论事的,也可能反映更深层次的价值判断,从而演化为更大范围的论战。在疫苗事件不断发酵的过程中,不同群体关于非法疫苗是否有风险、会产生怎样的风险以及接种和不接种疫苗的风险权衡等基本问题的判断产生了相互竞争甚至截然对立的答案,在新媒体环境下引发了高度曝光的社会争论。这种社会争论激烈度和戏剧化为新媒体传播提供看点,推动风险进一步被放大。

在疫苗事件的第一阶段,社会争论围绕“问题疫苗是否有毒”而展开。为安抚恐慌情绪,权威免疫专家发声,指出问题疫苗并不是有毒疫苗,最大的风险是无效接种。专家观点理应具有专业依据,但是这种观点在社交媒体中遭到围攻,一是认为未经调查,非法疫苗有何副作用不可妄下定论;二是哪怕事实是“打了白打”、不会致命这样的情形对于寻求健康安全的公众来说也是万万不可接受的,因而引发了新一轮的扩散和争议。在疫苗事件的第二阶段,社会争论主要围绕“疫苗之殇”展开。大部分公众对《疫苗之殇》的图片报道感到震惊,以心痛、同情、恐惧、愤怒等情感为主导的启发式判断成为普遍的心理机制。此时,有个别微信公众号从理性角度出发,发布文章驳斥“疫苗之殇”及其与山东问题疫苗之间的人为关联,从而引发了第二轮更加猛烈的社会争论。从本文所抓取的数据库观察,《疫苗之殇》的病毒式转发始于3月22日9时左右,早期的标题是“一针疫苗带来的心灵阵痛”,之后更换为具有社会动员意涵的标题“你沉默你就是帮凶”。而微信公众号“爱科学”,在3月22日10:32发布了方玄昌的文章《“疫苗之殇”是胡说八道》,认为《疫苗之殇》的报道不实、漏洞百出,引导人们理性看待接种疫苗的负面影响。微信公众号“槽边往事”则在同日12:38发布了“和菜头”的原创文章《每一个文盲都喜欢用“殇”字》,指出《疫苗之殇》的报道与山东问题疫苗情况不同,应理性认识问题疫苗的风险。这两篇文章是在一片恐慌情绪下的一种另类声音,立刻引起了高度关注。同时,由于社会争论中出现了人格具体化的对象,争论具有“戏剧化”等传播要素,扩大了风险信息的传播。

五、结论和讨论:新媒体环境下的风险沟通

在社交媒体迅猛发展的背景下,人们交流讯息和表达观点的方式发生了深刻变化。风险事件的公共意义在社交媒体这一特定的“公共领域”中不断扩大、关联、聚合,经常出现风险的社会放大。这说明信息在“传递者→接收者”的链条中并不是线性、等值传播的,而这个过程中到底发生了什么,在很大程度上还是一个“黑箱”。本文通过识别几种典型的心理机制和社会机制为打开“黑箱”进行了探索。

通常我们只看到输入的信息是一回事,输出的信息是另一回事,这个传播过程中到底发生了怎样的变化?概括起来讲包括两个相对独立又互相交织的方面,一方面是个体对特定风险信息的解读、关联和想象改变了风险信息本身传达的意思,这是个体层面的心理机制,另一方面是新媒体环境下,个体的再次传播行为融入了自身的心理感知,借助社交媒体发动零散化的再次传播,引发的情感共鸣和观点冲突,为持续不断的社会互动提供动力,这是整体层面的社会机制。这两种机制互为增强,呈现出对初始信息的理解出现偏差甚至极化的现象。

在这个风险信息扩散的过程中,情绪是导致心理机制和社会机制交互作用的一个关键因素。新媒体环境下的风险传播是一场充满不确定性的“风险游戏”。从个体感知的角度看,情感启发式是在不确定条件下的一种有效简化机制,从整体感知的角度看,情绪传染在网络中形成了主导的情绪,一方面提供了风险信息进一步传播的动力,另一方面塑造了每一个作为自媒体传播者的个体二次传播的情感和立场。这两种机制通过作用于单个个体互相联结、互相影响:在社交媒体中,每一个人都是一身二任的——既是信息的接收者,也是信息的传播者,个体层面的心理机制受到社会情绪的辐射和引导,整体层面的社会机制通过众多个体的心理判断和再次传播形塑社会总体的情感和认知。心理机制和社会机制的交互作用为舆情演化提供了强大驱动力。疫苗事件的分析表明,自媒体环境中公众和社会的风险感知极易出现偏差,且较难形成自我纠偏机制,规范自媒体信息加工行为、监测和引导公众情绪是危机中风险沟通的关键,加快制定和构建一个关于舆论表达的规则体系*喻国明:《关于网络舆论场供给侧改革的几点思考——基于网络舆情生态的复杂性原理》,《新闻与写作》,2016年第5期,第43-45页。。

从总体上看,应对由放大驱动过程的现有政策选择十分有限,现实中高效处置风险事件是阻断风险持续扩大的根本途径。非法疫苗事件中,政府的积极应对有效地控制了风险放大。疫苗事件得到了高效依法处置,通过打击犯罪、处理责任人并修订《疫苗流通和预防接种管理条例》取得了标本兼治的效果*由北京师范大学社会治理与公共传播研究中心、人民网新媒体智库共同发布的《2016年上半年社会治理舆情报告》,将山东非法疫苗事件的处置评为2016年上半年舆情处理最佳案例。,在很大程度上避免了国产疫苗出现“污名化”的可能性,有力地挽回了政府在风险监管上的公信力。

本文虽然是针对近期典型风险事件的单案例研究,但是非法疫苗事件是近年来网络舆情爆发的一个缩影,不严谨的媒体信息以及网络中广泛的情绪传染对风险感知产生的直接影响具有典型意义。非法疫苗风险放大过程中所表现出来的种种心理机制和社会机制,在应对其他类似的社会焦点事件中都具有经验价值。

(责任编辑 孟大虎 责任校对 孟大虎 侯珂)

Psychological and Social Mechanisms for Risk Amplification:The case of Shandong Illegal Vaccine Incident

LIU Bing1,2

(1.China Academy of Social Management/ School of Sociology, BNU,Beijing 100875;2. Center for Crisis Management Research, Tsinghua University, Beijing 100084,China)

Risk research shows that the subjective perception of risk and the objective existence of the risk are rather different. The risk is often amplified or attenuated; however, the inherent mechanism of this difference is still not clear. To take the Shandong illegal vaccine incident as an example, this study analyzed the psychological and social mechanism in the process of risk amplification within the framework of social amplification. The psychological mechanism, which includes affect heuristic, anchoring effects and selective attention, amplified the individual risk perception, while the social mechanism amplified the risk perception of the whole society by information processing of new-media, emotional contagion and social controversy. In fact, both the interaction of the psychological and the social mechanism produced driving force for risk amplification. This study disclosed that public and social risk perception in new media is subject to bias and lacks self correcting mechanism. To regulate information processing behavior of self-media and monitor and guide the public attitude are needed for preventing risk amplification, while rapid and effective disposal of risk events is a fundamental way for the control.

the Shandong Illegal Vaccine Incident; risk amplification; psychological mechanism; social mechanism; risk communication

2016-09-05

教育部重大攻关项目“重大突发事件社会舆情演化规律及应对策略研究”(15JZD027),国家自然科学基金青年项目“风险管理中公众信任的影响因素及动态演化规律研究”,教育部人文社会科学研究青年基金项目“风险信息在社会群体中的放大机制及路径研究”,中央高校基本科研业务费专项资金资助“基于定性比较分析方法的社会治理创新案例研究”(SKZZY2014108)。

C916;C912.63;G206.3

A

1002-0209(2016)06-0120-12

[致谢] 北京师范大学董磊明教授对本文的初稿提出了指导意见,中国社会治理信息库李放老师、李炎可、王菲、郭海月等同学对原始资料编码提供了帮助,作者一并致谢,但文责自负。