清热除湿汤治疗湿热型痤疮的临床观察

2016-12-06李元文曲剑华

杨 岚,李元文,曲剑华

• 中医中药 •

清热除湿汤治疗湿热型痤疮的临床观察

杨岚,李元文,曲剑华

杨 岚

目的观察清热除湿汤治疗湿热型痤疮的临床疗效。方法48例患者按2∶1比例随机分为试验组(32例)和对照组(16例)。治疗组给予清热除湿汤,每次200 ml,每日2次;对照组给予丹参酮胶囊,每次4粒,每日3次,疗程 4周。结果试验组痊愈7例(21.88%),显效 13例(40.63%),有效 9例(28.13%),无效3例(9.38%),总有效率90.63%;对照组痊愈 3 例(18.75%),显效4例(25.00%),有效5例(31.25%),无效4例(25.00%),总有效率75.00%。结论清热除湿汤治疗辨证为湿热型痤疮患者具有较好的临床疗效。

痤疮;湿热;清热除湿汤;临床观察

寻常痤疮(acne vulgaris),传统中医称为“肺风粉刺”,是一种毛囊、皮脂腺的慢性炎症,常好发于颜面、颈部及胸背部位,临床以黑头粉刺、丘疹、脓疱、结节、囊肿为主要损害,严重者可形成瘢痕。本病常反复发作,给患者身心健康带来严重的影响。清热除湿汤由著名中医皮肤外科专家赵炳南先生根据龙胆泻肝汤化裁而来,临床用于治疗湿热型皮肤病有明确的效果。笔者应用清热除湿汤治疗湿热型痤疮,亦取得较好疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1一般资料

研究病例来自2015年1月—2015年6月首都医科大学附属北京中医医院皮肤科门诊患者。试验组32例,男4例,女28例;年龄18~38岁,平均年龄(25.38±3.62)岁;病程1个月~15年,平均(4.62 ±3.28)年。对照组16例,男2例,女14例;年龄19~37岁,平均年龄(24.68±3.82)岁;病程2个月~14年,平均(4.46±3.18)年。两组患者在年龄、性别、病程方面差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2诊断标准

1.2.1西医诊断诊断标准参照《中国临床皮肤病学》[1]制定。多发于青春期男女;好发于面部、上胸及背部等皮脂腺发达部位,可呈对称分布;皮损为炎性丘疹、粉刺、脓疱、结节、囊肿和瘢痕,伴有皮脂溢出,呈慢性经过。

1.2.2中医诊断诊断标准参照《中药新药治疗寻常痤疮的临床研究指导原则》[2]制定。湿热证:主症:①以炎性丘疹为主,或伴浅表性小脓疱、少量结节等;②新发炎性皮损肿痛,颜面皮肤油腻。次症:①颜面潮红;②口干、口苦;③胸胁胀痛;④大便秘结;⑤小便黄。舌质红,苔黄腻。脉弦滑或滑数。必须具备主症①及次症2项以上,结合舌脉象,即可诊断。

1.2.3分级标准以国际改良分级法为依据[3]。①轻度(Ⅰ级):以粉刺为主,少量丘疹和脓疱,总病灶数<30个;②中度(Ⅱ级):有粉刺,中等数量的丘疹和脓疱。总病灶数31~50个;③中度(Ⅲ级):大量丘疹和脓疱,偶见大的炎性皮损,分布广泛,总病灶数51~100个,结节<3个;④重度(Ⅳ级):结节性、囊肿性痤疮或聚合性痤疮,伴疼痛并形成囊肿,病灶数>100个,结节或囊肿>3个。

1.1.3纳入标准:西医诊断标准符合寻常痤疮;中医诊断标准符合湿热型痤疮中医辨证标准;病情程度属Ⅱ~Ⅲ级者;年龄18~45岁;近30 d内未服过治疗本病的药物,和(或)7 d内未外用过与本病相关的外用药。

1.1.4症状分级计分标准[4]

1.1.4.1主症:皮损程度:0分:正常(治疗前无或治疗后消失);2分:仅有粉刺;4分:粉刺、丘疹并见;6分:粉刺、丘疹、脓疱并见,可有结节。皮损数量:0分:正常(治疗前无或治疗后消退);2分:总病灶数<30个;4分:总病灶数31~50个;6分:总病灶数51~100个,可有结节、囊肿。皮损颜色:0分:正常(治疗前无或治疗后消失);2分:粉刺尖端色白或黑;4分:粉刺尖端色黑,丘疹色微红;6分:丘疹色红,脓疱黄绿色。皮损肿痛:0分:正常(治疗前无或治疗后消失);2分:轻微肿痛;4分:局部肿痛明显,无或略有破溃;6分:肿硬疼痛明显,明显破溃,流血性脓液。

1.1.4.2次症:颜面潮红:0分:无;1分:有;2分:明显。口干、口苦:0分:无;1分:有;2分:明显。胸胁胀满:0分:无;1分:有;2分:明显。大便秘结:0分:无;1分:有,大便干燥,1~2 d 1次;2分:大便干燥,3 d 以上1次。尿黄:0分:无;1分:有;2分:尿黄,灼热。

1.2方法

1.2.1治疗方法试验组患者采用清热除湿汤治疗,对照组患者采用丹参酮胶囊治疗,两组患者均不外用药物。治疗组采用清热除湿汤(主要由龙胆草10 g,车前草15 g,黄芩10 g,生地15 g,白茅根30 g,大青叶15 g,生石膏30 g,六一散15 g组成),水煎取汁400 ml,分2次于早、晚餐后1 h温服。对照组采用丹参酮胶囊(河北兴隆希力药业有限公司,国药准字Z13020110。主要成分为丹参乙醇提取物),每次4粒,每日3次,疗程均为4周。

1.2.2观察指标观察皮损程度、数量、颜色、肿痛情况和伴随症状(颜面潮红、口干、口苦、胸胁胀满、二便情况)以及不良反应,详细记录不良反应出现的时间、症状、程度以及处理方法和消失时间等。

1.2.3疗效判定标准参照《中药新药治疗寻常痤疮的临床研究指导原则》制订。综合疗效判定:综合疗效积分值(积分减少比率)=[(治疗前综合疗效积分-治疗后综合疗效积分)/治疗前综合疗效积分]× 100%。临床痊愈:皮损消退,或仅遗留色素沉着,症状消失,积分值≥90%。显效:皮损大部分消退,症状明显减轻,90%>积分值≥70%。有效:皮损部分消退,症状改善,70%>积分值≥30%。无效:皮损消退不明显,或临床症状加重,积分值<30%。

1.3统计学方法

采用SPSS17.0统计软件,计数资料采用χ2检验,计量资料采用t检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1两组患者临床疗效比较

2.1.1两组患者治疗结束时临床疗效比较试验组痊愈7例(21.88%),显效 13例(40.63%),有效 9例(28.13%),无效3例(9.38%),总有效率(痊愈+显效+有效)为90.63%;对照组痊愈 3 例(18.75%),显效4例(25.00%),有效5例(31.25%),无效4例(25.00%),总有效率为75.00% 。经χ2检验,试验组有效率优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 两组患者治疗结束时临床疗效对比 [例(%)]

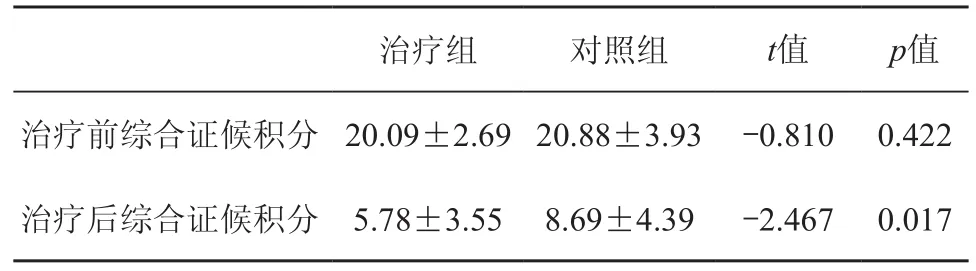

2.1.2治疗前后两组患者综合疗效比较两组患者治疗前综合证候积分无显著性差异,具有可比性。治疗后,试验组患者综合证候积分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 治疗前后两组患者综合疗效比较例发 (分)

2.2不良反应

试验组3例患者,对照组1例患者服药后有轻度胃肠道反应,表现为胃脘不适及轻度腹泻,减量分次服药后即缓解。

2.3随访情况

临床痊愈的患者治疗结束后3个月随访,试验组、对照组各有1例患者出现病情反复,均为女性患者,在月经前期约1周时出现皮损,月经结束后皮损基本消退。

3 讨论

痤疮是一种毛囊、皮脂腺的慢性炎症,本病发病率高,10余岁青少年中有90%发生过不同严重程度的痤疮[5]。痤疮的发生与多种内外因素有关,遗传因素、精神情绪、饮食、睡眠、环境和护肤品等均可以影响和加重痤疮的病情,女性患者还与月经周期相关。

中医对痤疮的认识,主要责之于肺胃,近年来许多医家在此基础上提出了血瘀、湿热、痰结、肾虚等理论[6]。清热除湿汤由龙胆泻肝汤化裁而来,对于肝胆湿热证有明确的效果,常用于治疗湿热性皮肤病,如急性湿疹、接触性皮炎、带状疱疹、药疹等,有较好的临床疗效。这是中医“异病同治”原则的具体体现。以往痤疮的辨证常涉及肺胃,而肺胃的疾病常可从肝论治,肝肺共主一身气机之通畅。在病理方面,若情志抑郁或其他因素而致肝郁化火,可上逆犯肺,影响肺气之宣发肃降,即“木火刑金”之机制;肝火横逆还可犯胃,导致胃腑功能失常。因此在痤疮的治疗上,不单以清肺胃热为主,清热除湿解毒药物的使用,特别是清肝胆湿热的方药,涵盖的范围更广,可用于湿热型痤疮的治疗。

清热除湿汤由著名中医皮肤外科专家赵炳南先生创制,其方药组成为:龙胆草10 g,车前草15 g,黄芩10 g,生地15 g,白茅根30 g,大青叶15 g,生石膏30 g,六一散15 g,具有清热解毒除湿的作用。方中龙胆草味苦性寒,归肝、胆、胃经,具有清热泻火燥湿功效。《名医别录》论龙胆草有“益肝胆气”之说,此乃邪去则正安之意。黄芩苦寒,归肺、胆、胃、大肠经,能清气分实热,有清热燥湿,泻火解毒,止血,安胎之功。《别录》认为黄芩能疗“胃中热”。生石膏味辛甘,性大寒,归肺、胃经,清热泻火之力强,并能除烦止渴,宜用于热在肺胃之分者。大青叶大寒而苦,归心、胃经。具有清热解毒,凉血消斑的功效。能清气血及表里两清,且苦寒不燥,清热而不损阴。《本草正义》“味苦气寒,为清热解毒之上品,专主温邪热病,实热蕴结,及痈疡肿毒诸证,可以服食,可以外敷,其用甚广”。生地黄甘、苦,性寒,归心、肝、肾经,性寒质润而具有清热凉血养阴之功。白茅根甘寒,归肺、胃、膀胱经。具有清肺胃热,凉血利尿功效。甘寒生津,甘润不燥,为治疗血热妄行之常用药。《本草求真》记载“能解酒毒,溃痈疽,及疖毒诸疮……”。《本草正义》:“甘寒而多脂液,虽降逆而异于苦燥,则又止渴生津,而清涤肺胃肠间之伏热,能疗消谷燥渴……”。车前草性味甘寒,具有利水清湿热之功,尤擅长于清热解毒,可内服亦可鲜草捣敷。六一散为滑石、甘草组方而成,具有清暑利湿作用,可除烦热,生津液,止渴宽中,清热而不留湿,利水而不伤阴。诸药合用,共奏清热解毒除湿之功。

研究显示,痤疮的发病部位主要在面颊、鼻部及口周。痤疮发病与皮肤类型有密切关系,人的皮肤因特性不同而表现出不同的类型,根据皮肤角质层含水量以及皮脂腺分泌状况等,主要分为中性、干性和油性皮肤[7]。随着皮肤问题的出现,形成敏感性皮肤和介于油性和干性皮肤之间的混合性皮肤类型。本研究结果显示,痤疮主要发生于油性和混合性皮肤者。此外,痤疮的发生与情绪有相关性,情绪急躁者多表现为心烦易怒,口干口苦,胸胁胀痛,失眠多梦,湿热型痤疮患者因体内湿热蕴结,阻滞脉络,气血壅滞,多伴有情志的异常改变,这与以往的研究基本符合。

根据组方药物及功效,清热除湿汤临床常用于治疗湿热性皮肤病。根据中医“异病同治”的原则,对于湿热型痤疮的治疗,也是根据证的表现,而应用清热除湿汤治疗。本方对于肝胆湿热证有明确的效果,在湿热型痤疮的治疗过程中,应用以清肝胆湿热为主的清热除湿汤原方治疗,可以取得较好的临床效果,为临床治疗痤疮提供新的思路。

[1]赵辨. 中国临床皮肤病学 [M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 2010:1165-1166.

[2] 中药新药临床研究指导原则 [M]. 北京: 中国医药科技出版社, 2002:292-295.

[3]赵辨. 中国临床皮肤病学 [M]. 南京: 江苏科学技术出版社, 2010:1166.

[4]杨岚, 瞿幸. 痤疮合剂治疗寻常痤疮肺胃湿热证的临床和实验研究 [J]. 中华中医药杂志, 2010, 25(3):3-5.

[5]Odom RB, James WD, Berger TG. Andrews' Diseases of the Skin [M]. 9ed. Philadelphia: WB Saunders Co, 2000:284-306.

[6]杨岚, 李珊, 王丽, 等. 痤疮清热合剂治疗肺胃蕴热型痤疮的临床研究 [J]. 中华中医药杂志, 2014, 29(1):308-310.

[7] 何黎, 刘玮. 皮肤美容学 [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008:63.

(本文编辑敖俊红)

The clinical observation of Qingrechushi decoction in the treatment of dampness heat type acne

YANG Lan,LI Yuan-wen,QU Jian-hua

Department of Dermatology, Beijing Hospital of Traditional Chinese Medicine, Capital Medical University, Beijing 100010, China

ObjectiveTo observe the clinical effect of Qingrechushi decoction in treating dampness heat type acne. Methods Total 48 patients of dampness heat type acne were randomly divided into treatment group (32 cases) and control group (16 cases) according to 2:1ratio. The treatment group was treated with Qingrechushi decoction, 200ml each time, twice daily, and the control group was treated with danshentong capsule, 4 capsules each time, 3 times a day for 4 weeks. ResultsThe cure rate of the treatment group and the control group was 21.88% and 18.75% respectively. The total effective rate of the treatment group and the control group was 90.63% and 75% respectively, there was significant difference between the two groups (P<0.05). ConclusionQingrechushi decoction showed well therapeutic effect in the treatment of dampness heat type acne vulgaris.

Acne;Dampness heat;Qingrechushi decoction;Clinical observation[J Pract Dermatol, 2016, 9(1):56-58]

R758.73;R275

A

1674-1293(2016)01-0056-03

10.11786/sypfbxzz.1674-1293.20160117

燕京赵氏皮科流派传承工作室(LPGZS2012-03)

100010 北京,首都医科大学附属北京中医医院(杨岚,曲剑华);北京中医药大学东方医院(李元文)

杨岚,副主任医师,研究方向:痤疮等损容性疾病、过敏性疾病、银屑病、皮肤血管炎的中医、中西医结合治疗,以及损容性疾病的激光治疗,E-mail: yuzhouyl@sina.com

曲剑华,E-mail: xqumm@sina.com

(2015-10-05

2015-12-19)