有意为之的失望?

——加布里埃尔·奥罗斯科的东京笔触

2016-12-06潘高洁

潘高洁

有意为之的失望?

——加布里埃尔·奥罗斯科的东京笔触

潘高洁

《Suisai 系列》 奥罗斯科 水彩、金潜卡纸 2016年

Gabriel Orozco. Photo

White Cube (Kitmin Lee)

Gabriel Orozco. Photo

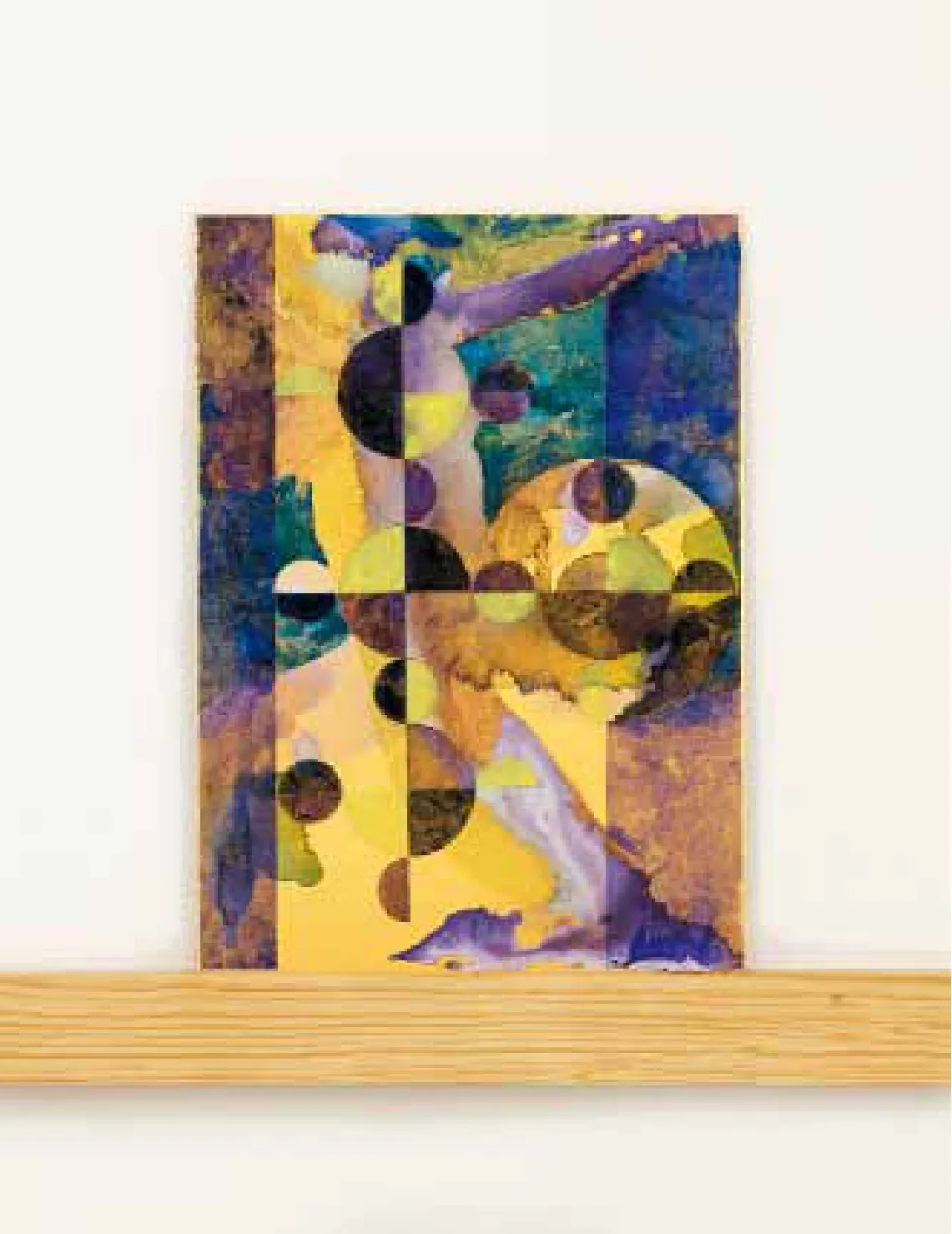

《Suisai XXI》 奥罗斯科 24cm×33cm 水彩、金潜卡纸 2016年

艺术家加布里埃尔·奥罗斯科(Gabriel Orozco)在过去一年里于日本驻留,期间以东京为基地创作了许多作品。今夏,香港白立方举办的“水彩:东京笔触”展览便是他去年旅居东京的部分成果,是他在香港的首次亮相,也是他与策展人——伦敦大学学院教授布莱奥尼·费尔(Briony Fer)的第二次合作。奥罗斯科出生于1962年的墨西哥, 20世纪90年代初跃升至国际舞台,作品媒介多样,包括绘画、摄影、装置和雕塑等,他喜欢将日常材料和现成物回收在一起,进行有意味地再造和变形。创作灵感多来自于他在世界各地穿梭旅行的体验。此前柏林古根海姆、纽约现代艺术馆、巴黎蓬皮杜艺术中心举办的奥罗斯科个展都得到了不俗的评价。然而这次,整个展览的作品和观展体验却让观众有些疑惑:这就是奥罗斯科吗?

走进画廊,只见展厅里放着一圈小尺幅水彩作品,这些小画的材质皆为日本金潜卡纸,没有装裱,支撑画的是一排木杆;让白立方画廊那本已非常极简主义的双层空间显得更加寂静空廓。虽然展览名称已简明地传达了这个展览以水彩为核心的信息,但当真正看到作品后你依然会感觉不可思议:会不会太简单了?金色纸板购自艺术家住处邻近的艺术用品供应商,属于日本传统固有的尺寸,上面画的水彩笔触颇为随性,颜料的清透属性因无法完全覆盖金潜卡纸的金色,呈现出“色稿”般的未完成感。这份“稚拙”在艺术家的往次展览中极少出现,不知这是否表达了艺术家对于日本美学“侘寂”的理解。虽然艺术家并没有直接提到这一概念,但强调了他在这些创作中所追求的自然生发,以及对日本“禅”和“水石”传统的兴趣。每幅画都描绘有大小不一的圆形以及以横竖轴线切割出的色块,用晕染开的颜色和着了色的圆圈去模仿生长与传播的形态。稍微了解奥罗斯科作品的人都知道,几何图案是他的核心母题,制图技术和几何形状贯穿着他的个案艺术史。而策展人布莱奥尼·费尔也注意到了这一点,4年前她第一次为奥罗斯科策划的展览便以这个特点入手,名为“在圆圈中思考(Gabriel Orozco:Thinking in Circles)”,展出了2005年至2012年艺术家对于几何形体圆的抽象绘画试验,作品中运用了玻璃、石头、票据、白纸等不同材质的媒介,艺术家用不同特质的颜料对这些媒介表皮进行圆圈绘图。如此说来,此次的抽象水彩作品可被视为艺术家在新的生活环境中对于陌生文化的理解与探索,另一方面也是他往昔几何系列母题的延续。

White Cube (Kitmin Lee)

理解抽象艺术需要结合文本进行,在看展览说明的过程中,不难发现颜料在展览中作为一种文化意涵似乎被误读了,策展人费尔认为水彩在西方虽然被视为极其平凡的素材,然而在东方它却是备受中日艺术名家尊崇的艺术形式。在这里,水彩、水墨、中国画颜料和日本画颜彩(iwa enogu)似乎都被归于“水彩”的类别中。但这其实是对东亚美术传统的误会,水彩无论之于日本还是中国都是舶来品,多用于插图绘制而非纯艺术创作,而中国的国画颜料或是日本的传统颜彩和广义上的水彩颜料在成分上皆有不同,颜色与质感也各有千秋。虽然在此艺术家运用的颜料无法与策展人的阐释相匹配,但是通过观察作品,可以看到艺术家在视觉语言上加入了许多传统日本绘画的元素,奥罗斯科有意在这些以罗马数字为编号的水彩系列中注入文化碰撞的成分,除了纯粹的直线与几何形式,还蕴含着对传统日本画谱中的兰草等植物的临摹以及日本墨绘(sumi-e painting)式的笔触之探索。但总体而言,无论是展览的概念、布置,还是作品的有趣程度、可看性与耐看程度,都显得过于单薄空洞,无法与他之前许多打动人心的作品相关联。希望这并不是为了表达一个旅居者对于日本艺术中的谦逊和克制的理解,希望这份失望是艺术家有意为之。在过往的访谈中奥罗斯科曾反复提到一个观点,他认为应观众期待而做作品是娱乐家做的事,他不希望成为建造娱乐大众的景观社会中的一员;现实常常让人失望,打碎既有的期待,好事也会发生,但你不知道具体何时出现;因为无意迎合受众,就更加不给自己设限,去不同的地方,做风格迥异的作品,稚拙的、轻快的、精确的、理性的、政治的,每次创作都会有不一样的倾向;这是他工作的方式。

《黑鸢》 加布里埃尔·奥罗斯科 装置 1997年

奥罗斯科的作品来自于生活,无论是取材还是灵感都与生命体验紧密关联,他的作品样貌丰富,没有固定的范式。与这次白立方的展览同时期,香港大学艺术馆推出了理查德·萨潘塔(Richard Zapanta)收藏的20世纪的墨西哥绘画展,可以看到在那些作品中,艺术表现与社会变迁以及政治制度紧密相关。而奥罗斯科所采取的则是一种截然不同的策略,社会政治并不是他的核心关注点,自然环境、流动的生活和生死命题似乎更加吸引他,他也从不希望因为自己出生于墨西哥或者因为在纽约建立起艺术事业就被贴上“墨西哥艺术家”或是“纽约艺术家”的标签。取而代之的是他环游世界,成为各个地方的移居者,在迁徙过程中他只带着牙刷、笔记本和一部尼康数码相机。游牧式生活的体验让他时刻保持新鲜与激情,不断有新的实验和灵感迸发,并且这也是全球化背景下的趋势之一。虽然出生于不同的国家,拥有不同的肤色,但是跨国跨洲已经成为职业艺术家越来越常态的工作方式,文化差异和身份特征也在逐步消解。不同于此次展出的小画,奥罗斯科曾创作过非常具有视觉和心灵冲击力的作品,1996年他罹患肺衰竭,手术之后被迫终止旅居的生活,在纽约疗养了整个冬天,康复过程中,他创作了有强烈死亡象征的作品《黑鸢》(1997年),艺术家花费6个月时间在一具真人头骨上用石墨绘制了类似国际象棋棋盘的黑白方格,后来这件作品在伦敦泰特现代美术馆策划的奥罗斯科回顾展中展出。在他的往昔作品中也不乏见到有趣的富有美感的装置,柏林的古根海姆美术馆曾推出他个人展览“星群”,是一个以环境保护为主题的展览,作品材料皆来源于当时艺术家时常往返的纽约和墨西哥,其中包含了太平洋中漂浮的工业和商业废弃物,奥罗斯科将它们排列组合,重新上色,成为了一个非常壮观并且发人深省的作品。

《La Ds》 加布里埃尔·奥罗斯科 装置 1995年

对有趣的追溯更凸显了当下的乏味,奥罗斯科的画廊展览并不是第一次出现这种问题。《纽约时报》展评人罗伯特·史密斯(Roberta Smith)曾在他的另一次画廊展览中表示了对作品之单一的不满和对这种轻松简易的布展方式之担忧。而艺术家似乎对自己质量参差不齐的展览不以为然:“最重要的并不是人们在画廊或美术馆里的所见,而是在观看这些作品后人们再次面对现实的方式。”然而,在一次不太理想的观展体验中才更能让人体会到:好的作品会说话,反之才需要不断解释。

《沙星》 加布里埃尔·奥罗斯科 装置 2012年

注:

展览名称:“东京笔触”——加布里埃尔·奥罗斯科个展

展览时间:2016年5月27日-8月20日

展览地点:香港白立方