中国当代艺术的转向与困境

——“转向:2000后中国当代艺术趋势”展览研讨会辑录

2016-12-07本刊

本 刊

中国当代艺术的转向与困境

——“转向:2000后中国当代艺术趋势”展览研讨会辑录

本 刊

《Q3D v3.0》 冯梦波 电脑、3D电视和立体眼镜、鱼缸、热带鱼 尺寸可变 2011年

易英:2000年之后中国艺术的大转向

在这个展览的筹备过程当中,我们是做了大概半年的调研工作。

对2000年以来中国当代艺术的发展现状和趋势进行回溯。上世纪70年代到80年代和90年代新生代,好像每一个年代都有主流。在美术史的研究领域当中,每个时代都有它主流的风格。历史是一个运动一个运动相衔接的,有一种共同的艺术倾向。可是从2000年算起,已经过去15年了,我发现好像没有这种情况,“转向”好像是我们的一个想象。90年代的艺术运动在2000年是得到延续还是一个转变?我们找不到一个主体。按照传统的模式和思路,艺术的主体,比如说绘画、雕塑,它的转向叫做小转向。如果说艺术是在整体层面出现了包括观念、艺术表现的一个新的变化,在这个转向的过程中,不仅有新的媒介手段的出现,而且还发生了传统艺术和当代的关联化和模式化,这种转向就属于大的转向。以这次展览最后呈现的方式来看,我认为2000年以后的艺术转向还是一个大转向的问题。

上世纪90年代是中国经济经济高速发展的时期,社会变化很大,但是人民的生活变化不是非常显著。虽然比80年代有所变化,但又不像2000年以后发生的变化如此巨大。比如说教师的基本工资,一直到2001年,基本工资还是900块钱,和现在的差距是非常的大。这是90年代和80年代以及2000年以后的一个重大区别。

历史往往是这样的,它不是单线构成的,它有多种复杂的模式。比如说政治波普的发生,强调了三个原因:中国自身社会的变化,海外社会的影响以及艺术语言的变化。

2000年以后,中国真正开始进入到现代和后现代的一个重叠时期。对新一代艺术家来说,景观、图像这些因素对他们是更加的丰富。但是自从波普艺术开始大胆地挪用。因为再往后会走向另外艺术的方式,走向一种景观自身的表达方式。那就是说,我们现在影像、多媒体、综合材料等等,就是刚开始说的小转向。

《切割椭圆》 冷广敏 布面丙烯 120cm×100cm 2016年

这个展览的策划过程中有几项原则,一个是官方艺术不在展览当中,二是学院艺术不在展览当中,三是知名艺术不在展览当中。如果以这三大原则作为思考的背景,也可以对这个展览有更进一步的认识,至少在展览当中给我们提供了一个参考的框架。然后我们又定下了展览的四种样式:绘画、雕塑、装置和影像。把这个定下来以后,我们又定了相对模糊的三个标准:视觉性、观念性和社会性。视觉性主要是要求作品对当代的视觉文化、新的视觉经验有体现,可以说是真实的反映。观念性则包括两个方面:一方面,艺术家的作品相对于现有的艺术形式是特殊的,规范性地提升了自己的表达方式;另一方面,则是要求在更加宽泛的思想和精神的层面,有个性的行为方式的表现。至于社会性,一般来说就是着重在艺术作品的批判性。这三个标准不见得是真正的当代艺术的标准,但是它在展览实践层面是有一定的可操作性的。

高全喜:当代艺术的迷失与挑战

研究近百年中国的美术史,会发现从民国时期到20世纪末的中国艺术的发展,无论按照艺术史还是思想史来梳理,都是存在大致的逻辑和线索的,艺术和社会是能找到相对应的联系的。比如“文革”时期,那个阶段的作品和历史语境也有关系,虽然是反向的关系,即用传统的艺术语言表现了非常激进和革命的思想;改革开放之后的十几年,艺术家们的诉求和整个社会的群体思想更是密切相连,无论波普艺术,还是现代艺术,每个群体都有明确的自我定位和主体性,艺术家的诉求、指向和艺术形式都是可以被把握和梳理的。而2000年之后,按照这种传统的逻辑和线索,面对当代艺术10多年的演变,却几乎无法命名。中国当代艺术让人感到“迷失”了,或者如易英所说,是“转向”了。

2000年之后的这十几年,我想大多数人都感受到了巨大的变化。全球化、经济一体化融入我们的社会,中国进入了市场经济全面发展的阶段。这是“转向”的大背景。2000年之后,新艺术家们崭露头角,他们调用的工具、认识社会的方式都和以前不一样了。而且,新的技术发展甚至不需要他们具备传统的如油画、书法等艺术技巧。他们的创作体现出了极端的个人化倾向。虽然艺术手段和媒材上更加丰富,但每一个个体相互是隔阂的,彼此毫无联系,各自封闭,没有任何一种社群的、公共的意识。这是这次展览所揭示出的一个问题。

面对2000年以后的这批艺术家,我们很难用研究现代艺术的方法来研究他们。这是为什么?这种现象是怎么产生的?现在这种传统的研究方式,看待和评估艺术的方式,是不是有问题的?时代已经变了,我们应该警醒和反思。所以,“转向”从某种意义上来说,是给从事艺术批评或当代文化思想史的人提出了一个挑战。

冯博一: 艺术的微转向

易英老师提了小转向和大转向,我从我的策展经验来谈一谈艺术的微转向。2000年实际上在中国也是标志性的年份,因为互联网、IT业在中国广泛的开始兴起,导致了非常碎片化的或者说是非常繁杂的状态。

从艺术家的生存空间上看,我觉得其实也有一些变化。上世纪80年代在北京的城乡结合部的圆明园有一个画家村,现在很多知名的艺术家都是从圆明园出来的。圆明园在80年代是带有标志性的空间。它在某种程度上代表了艺术家已经由原来的体制、毕业之后管分配这样一种模式,开始走向一种职业和比较自由化的状态了。虽然圆明园画家最后还是被官方给清除了,但是之后由圆明园出走去了宋庄的艺术家,又把艺术家的生存空间从所谓的城乡接合部拓展到乡村。到了2000年之后,北京798艺术区的建立,更是带动了新一波艺术区域的发展和成长。虽然现在798存在着商业化、旅游化等种种的问题,但是自从798艺术区建立之后,艺术区模式在中国的大城市当中被不断复制。所以艺术区现在也是中国当代艺术系统和链条当中的一个环节。艺术家生存空间的这些变化,我觉得多多少少也体现了中国当代艺术的一种发展线索,通过农村包围城市这样一个方式和路径,中国当代艺术由边缘化的民间野生状态,逐渐成长为“星星之火可以燎原”的态势。

改革开放30多年来,中国人的政治生活虽然有些起伏,但是大的线索和大的格局是没有什么变化的,与之相反,我们在经济上一直是比较动荡的一种状态。这也是中国80后艺术家的一种成长环境。在这种社会境况里,他们的个人选择,显然是非常地扩大化了,或者说他们选择的余地更多了。现在从艺术院校毕业的学生,既可以进入官方、进入体制,也可以做自己的工作室,做职业艺术家,或者去办美术培训班。现在已经不是一个千军万马过独木桥的单一的状态。

如果从创作的重心上来说,原来上世纪五六十年代出生的艺术家所强调的宏大叙事题材,在80后这批年轻艺术家的作品里是非常少见的,他们更在意去表达一种个人经验和私人话语,这和互联网形成之后所谓的全球化所导致的这种信息的碎片化有关系。

《双面菲克雷特》静帧 王海洋 单频循环影像3分27秒 2012年

鲍栋:我们已经很难再区别中国和西方

中国从1989年之后经济快速地增长,一直到2008年变成一个经济上的庞然大物,突然以奥运会开幕式的方式出现在全球的媒体上。再加上2008年左右那段时间,随着twitter、Facebook、weibo等自媒体平台大量的出现,中国大量曝光在整个全球的目光之下。在这个过程中,内部发生了哪些变化呢?这种变化到底对中国的艺术家以及艺术系统发生了哪些影响呢?

在上世纪80年代和90年代的时候,艺术实践经常是以团体的方式出现,一般有一个流派、画派,有一个艺术家的群体、小组,有一个艺术运动,艺术家是很难以个人化的方式出现的。但是今天完全不同了,特别是在2003、2004年,市场开始真正地在中国大陆范围内繁荣起来之后,这和之前作为一个艺术圈的艺术家、批评家和媒体的合力是完全不一样的,它是个人化的。

今天来看,市场的兴起实际上是中国跟全球化对接的一个部分,这一部分恰恰是鼓励了个体性。但是我们要知道,这种市场经济和新殖民主义的关联下所承诺的个体性,背后依然是有一个条件的。这个条件就是把个性从丰富的主体性中切断,把它变成个人品牌、个人符号。这不只是中国的变化,全球都在发生这种巨大的变化。特别是近几年全球的博览会越来越占据话语权,我们在博览会上看到全球各种各样的画廊,但是我们没有办法了解艺术家,我们通常只看到孤立的作品被安排到孤立、标准化的展位当中。

这对中国艺术家的实践影响是非常大的,上世纪90年代的时候,大家都削尖脑袋要进威尼斯展双年展、卡塞尔文献展这样的大型艺术展。但是今天的情况已经不同了,艺术家更希望的是在有国际影响力的著名画廊里做个展,甚至说进入巴塞尔艺博会这样全球顶级的博览会。与之同时,具有全球性影响的画廊也开始在中国开始开设分部,所以现在市场变成了推动中国艺术与全球化融为一体的最重要的一个力量。

今天,我们已经很难再区别中国和西方,或者说本土和国际。我们必须要抛弃二元对立的模式看待艺术和文化。在很多层面上,中国已经变成了一个全球中心。比如说在IT领域,硬件都是硅谷在研发,但是一旦要涉及到制作样品,特别是到了大规模生产的时候,技术上只有中国具备生产能力,中国已经不再是传统那样的一个低端加工业了,它已经变了。所以,在这样的情况下,我们也很难再用一个概念、一个词、一个角度去叙述当代艺术。

实际上,现在中国艺术和西方很多地方的艺术遇到的问题是一样的,我们都遇到了全球博览会系统的统治、遇到了互联网文化的冲击。互联网把所谓纯粹的艺术、美术馆的艺术和即时性消费艺术之间的界限逐渐消除了。

今天的这种矛盾和张力,它会投射到我们对自身问题的思考上去,甚至我们可以把这次展览、这次讨论也视为解决自身焦虑的一次尝试。可能这样不断尝试的心态,恰恰是中国的艺术文化逐渐走向一个主体性的过程。

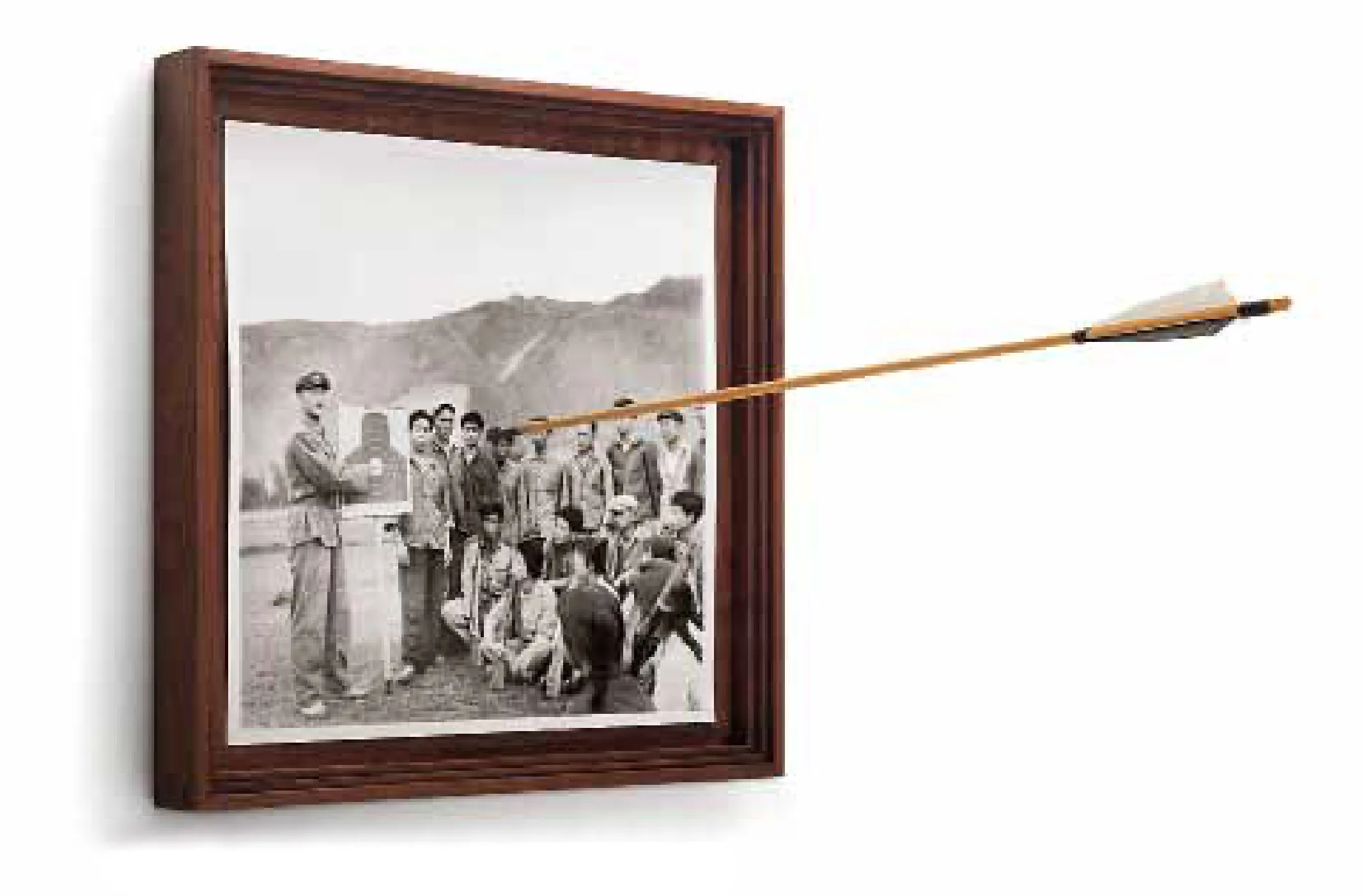

《脱靶》 蔡东东 明胶卤化银照片、箭 54cm×54cm×80cm 2015年

凯伦·史密斯(Karen Smith):我们特别有必要找到一种新的语言

2000年之前,我到中国的时候,和艺术家交流,虽然那个时候没有互联网,但是我觉得人与人之间的沟通更直接,艺术家也清楚地知道他为什么要做艺术,或者他明白艺术表达的力量,这和今天的情况是有一些不同,当然它也和当时的历史经济的条件和局限有关。

今天,我们是在比较国际化的范围里在工作,但是我还是要提醒大家,我们所说的这种国际化还是在比较小的范围内。

我经常去做一些讲座,在讲座上我一直在想:我到底是在跟谁说话,我有的时候不太知道观众是普通的老百姓还是艺术爱好者。所以我想,我们在说艺术的时候,应该要考虑到我们的对象是谁,否则很容易用了很多词,换了很多说法,却不知道表达的是否有效,这样很难去跟观众沟通,这个是我在OCAT做展览的一个经验。

2000年以前,我还待在英国,那个时候我还不知道什么是真正的英国人。为什么这样说?因为如果你不在一个比较国际化的语境里面,没有对比,你就没法意识到你自己国家的意识形态、国家的教育到底给你带来的是什么样的思维。所以,我们做任何的交流、分析,都应该对自己有一个重新认识,这样才能够对今天正在发生的新状况做出比较准确的判断。

2000年之后,中国艺术最大的一个变化,是开始有了一个比较明显的艺术体系。各种艺术机构、画廊和美术馆开始建立起来,也出现了一些不同的杂志、在线的艺术平台。除此之外,中国的教育现在也开始有了一个转变,这一点可能是对未来比较重要的。我是在上世纪80年代学习艺术的。那个时候我接受到的很多教育,很多思想完全是在现代主义的一个语境和框架里面,这直接影响到我们怎么去看待艺术、判断艺术家、梳理艺术史的脉络。但是今天,面临已经完全不同和社会和艺术环境,我们不能再用老的方法来研究艺术。

冷战结束之后出生的很多年轻艺术家,他们都是在网络时代长大的,他们身上没有一个历史的负担。要描述这些艺术家创作的艺术作品,我们特别有必要找到一种新的语言。我觉得我们有很多可以做的事情。

上·《谁的乌托邦》 曹斐 单频录像 2006年

下·《龙争虎斗》 张鼎 13通道纪录片 2015年

王春辰:当代艺术既不是一个明确的定义,也不是一个固化的概念

这个展览里,有很多影像和行为的创作,传统的绘画和雕塑很少。观众可能会觉得困惑:这是不是意味着“转向”?这个问题很难给出明确的界定,但它是当代艺术的真实状态。

很多人觉得艺术是谈不清楚的,艺术只是艺术家的试题。但在今天来讲,我想应该更开放和互动地看待艺术。艺术的发展是不断地挑战、不断重新思考的一个过程。不管是上世纪80年代以来,还是从2000年到今天,无论是中国的现代、当代,还是全球化的艺术,我们都应该把它作为一个整体来思考。

作为研究者,我们和艺术的发生正在密切地互动着。这不是一条单一的线。如果忘记这一点,我们得出的结论就可能是不真实的。

真实和非真实是思辨的关系。谈真实,首先是历史的真实。关于现代艺术,我们在历史维度上有明确的界定,但是当代艺术要怎么界定呢?应当说当代艺术是对现代艺术的颠覆或者重新认识。上世纪80年代,中国处在对自身发展开放以后的一切产生极度忧虑和不满的状态;90年代,艺术更多地走向日常化,走向语言的探索、身体的介入,新媒体也开始出场。从这种大的结构来看,当代艺术还是非常明确的。2000年以来,市场的影响很大,但如果从历史的维度来讲,市场不是最重要的,也不是关于艺术的终极说法。我们不应该仅从市场的角度思考,而是需要倒过来推它的内部逻辑。

其次是政治的真实。有人说,艺术就应该是艺术,不应该讲政治性、社会性和其他。这是一个伪命题,今天很多当代艺术都涉及到政治的真实,没有政治诉求的艺术,很难在当代的语境中产生效力。

另外一点是身份的真实,这特别复杂。不仅仅指国际的身份,还有艺术家自我的身份。以往强调艺术家的唯一性和精英色彩,然而今天的艺术正在消除这种精英感。现在很多艺术家自己并不创作,而是作为组织者,让社会公众参与进来,这既改变了艺术的生产和交流方式,也说明艺术家自我身份的认识产生了变化。

理论问题也是如此。在今天,很多理论是直接介入到艺术的创作中的,创作如果今天没有理论的维度和支撑是不成立的,甚至不可能被视为艺术。

最后一点是技术的真实,摄影、录像、数字化等等,我们能不能真实地面对和接受技术对我们今天艺术世界的改变?比方人工智能、生物工程。这类的艺术家还很少,但他们代表了一个趋势,我们需要勇于肯定他们。

关于当代艺术,其实有一个很宽泛的说法,它就是不断地改变和挑战我们既有的体会或者世界经验。把这样一种提问的方法放在当代文化和发展的语境里,就构成了自身存在的意义和可能性,所以说当代艺术既不是明确的定义,也不是一个固化的概念,它是更加开放的。这就是我所说的真实与非真实,它有很多指向。对一个艺术家和创作者而言,采取哪种模式,持什么样的态度,才能决定怎么看今天的艺术或者是参与艺术。

“转向:2000后中国当代艺术趋势”展览现场

注:

展览名称:转向:2000后中国当代艺术趋势

展览时间:2016年7月24日-9月4日

展览地点:上海民生现代美术馆

本文根据上海民生现代美术馆提供的研讨会录音文字整理而成,内容有删减。

编者按:上海民生现代美术馆正在进行的“转向:2000后中国当代艺术趋势”展,围绕2000年作为节点,选取了52位/组艺术家的作品,试图呈现和探讨中国当代艺术2000年以来的新发展、新趋势。与上世纪80年代和90年代相比,2000年后中国当代艺术发生了很多重要的变化。全球化网络时代之下的技术突飞猛进、信息爆炸,促成了如今碎片化的生存方式,这也使得艺术家的创作和思考都需要被重新看待。《画刊》本期编选摘录了此次展览研讨会的发言内容,希翼从理论研究的视角,梳理2000后“转向”的价值和意义。