农村老年福利供给体系重构的精神健康效应

2016-12-06袁同成沈宫阁

袁同成,沈宫阁

(1.安徽工业大学 公共管理与法学院,安徽 马鞍山 243032;2.南京大学 社会学院,江苏 南京 210046)

【公共管理研究】

农村老年福利供给体系重构的精神健康效应

袁同成1,沈宫阁2

(1.安徽工业大学 公共管理与法学院,安徽 马鞍山 243032;2.南京大学 社会学院,江苏 南京 210046)

新世纪以来,由于国家社会政策建构与社会转型的双重作用,我国农村老年福利供给体系正在逐步从非正式福利供给为主,向正式福利与非正式福利供给并重转型。基于CHARLS2011年的数据,利用分层线性模型,本文对这一重构过程对农村老人精神健康的影响进行了分析。结果表明,家庭经济福利供给对农村老人精神健康的作用转趋不明显,但家庭精神福利供给的作用弥显珍贵;社区活动场所建设与参加生产性劳动的作用显著;农村社会养老保险制度建构的作用明显,但社会医疗保险和国家转移收入的作用却并不显著。据此,本文提出了进一步优化农村老年福利供给结构的建议。

农村老年福利;供给体系;重构;精神健康;影响

新世纪以来,由于社会政策建构和社会转型的双重作用,我国农村老年福利供给的结构和规模发生了巨大变迁。首先,为了促进社会公平与社会和谐,我国农村养老保障体系和养老服务体系不断健全。其次,由于计划生育政策、人口转变及人口流动等多重因素的交织叠加,农村家庭日益小型化、核心化、空巢化,老年家庭福利供给的规模与形式发生了改变。再次,经济发展的涓滴效应增加了低龄老人的自我养老能力。最后,市场化改革带来的农村集体经济衰微和乡村空心化降低了社区集体福利供给的能力。

“压力-应对”理论认为,老年人获得的社会资源可增加其遭遇风险时的应对能力,从而影响其精神健康[1]。新世纪以来,我国农村老年福利供给体系的重构,必然导致老年人藉以应对压力的资源数量及类型的变迁,考察这一重构过程对农村老人精神健康的影响如何,对于全面评估农村老年社会政策的实施效果,促进农村老人的健康老龄化,提升其生活质量和主观幸福感,意义重大,值得深入探讨。

一、文献回顾与研究假设

根据福利多元主义理论,家庭福利供给、社区福利供给、个人福利供给与国家福利供给都是我国老年福利供给体系的重要组成部分[2],考察新世纪以来,农村老年福利供给体系的重构对农村老人精神健康的影响如何,就必须分析重构后的各个组成部分对老年精神健康的影响,以下分别就四个主要组成部分对老年人精神健康的影响进行文献梳理,并根据各部分福利供给的变迁提出相应的研究假设。

(一)家庭福利供给对老年精神健康的影响

老年家庭福利供给主要指配偶、子女等家庭成员向老人提供的经济保障、照料服务和精神慰藉。一般认为,配偶可为老年伴侣提供情感与工具性支持,直接或间接影响其生活满意度,促进健康老龄化[3],而来自子女的福利供给更是老年人心理安全感的重要来源。但也有学者认为,来自家庭成员的支持也可能导致依赖,削弱老年人的自我效能感[4]。根据以上研究基础,就转型后的家庭福利供给对老年精神健康的影响形成研究假设1.1和研究假设1.2。

研究假设1.1:农村老人的精神健康与家庭成员的经济支持密切相关,家庭成员的经济支持越大,老人的精神健康水平越高。

本假设旨在检验社会转型期子女外出务工带来的家庭经济福利供给变化对农村老人精神健康的影响如何。

研究假设1.2:农村老人的精神健康同其与子女联系的时间间隔密切相关,与子女联系的平均时间间隔越短,老人的精神健康水平越高。

本假设意在检验人口流动所导致的子女联系、探视老人的减少,是否影响其精神健康水平。

(二)社区福利供给对老年精神健康的影响

社区福利供给包括社区社会资本与社区集体福利供给两种基本形式。国外关于社区社会资本对精神健康影响的研究最早可追溯到涂尔干,他发现社会整合水平低、社会团结较差地区的自杀率也更高[5],其后的大部分学者也多认为社区社会资本有益于居民的精神健康[6]。此外,国外学者还发现良好的社区集体福利亦有益于老人的精神健康,国内的相关研究则指出,改革开放以后,我国农村集体福利的衰落,降低了农村老人的心理安全感[7]。

由此形成研究假设2.1和研究假设2.2。

研究假设2.1:农村社区活动场所建设的数量越多,农村老人的精神健康水平越高。

在农村集体经济衰微的形势下,新世纪以来,我国农村社区活动场所的建设成为农村社区集体福利供给的重要形式之一,这一集体福利供给有无达到凝聚社会资本,提高老年精神健康水平的作用,有待验证。

研究假设2.2:社区社会交往的形式越丰富,农村老人的精神健康水平越高。

此前的研究业已证明,社会交往有利于老人的精神健康,本假设旨在进一步探查,农村社区活动场所建设所带来的农村老人社会交往丰富性的增加有无正向的精神健康影响。

(三)自我养老对老年精神健康的影响

对自我养老的研究普遍发现,参加领薪的生产性活动可对老年人的精神健康产生积极作用[8],使得老人的焦虑症状更少,生活满意度更高,个人控制感更强[9]。由此形成研究假设3.1和研究假设3.2。

研究假设3.1:参加农业生产性劳动的老人比不参加农业生产性劳动的老人精神健康水平更高。

研究假设3.2:既参加农业生产性劳动又参加非农业生产性劳动的老人比仅仅参加农业生产性劳动的老人精神健康水平更高。

以上两个假设旨在验证农村老人,尤其是低龄老人务农、务工、经商等生产性劳动参与的增多,有无起到提升其精神健康的作用。

(四)国家福利供给对老年精神健康的影响

在国家福利制度建构对精神健康的影响方面,主要有两种观点,一种观点认为国家福利供给虽然增加了接受者的经济收入和服务提供,但也可能增加受助者的心理压力,降低自尊,产生“污名化”效应,不利于其精神健康。另一种观点则认为,国家福利供给可以增进公民的精神健康[10]。由此形成研究假设4.1、研究假设4.2和研究假设4.3。

研究假设4.1:参加农村社会养老保险(含新农保与城乡居民养老保险)的农村老人比没有参加任何社会养老保险的农村老人的精神健康水平要高。

研究假设4.2:参加农村社会医疗保险(含新农合与城乡居民医疗保险)的农村老人比没有参加任何社会医疗保险的农村老人的精神健康水平要高。

研究假设4.3:接受政府转移支付收入越多的农村老人,其精神健康水平也越高。

以上三个假设旨在验证新世纪以来,我国农村老年社会保障制度的建构对农村老年精神健康的实际影响,主要考察覆盖大部分农村老人的三项制度——社会养老保险政策、社会医疗保险政策以及农业产业补贴等转移支付政策实施的精神健康效应。

二、数据来源与研究设计

(一)数据来源

数据主要来源于CHARLS,即“中国健康与养老追踪调查(China Health and Retirement Longitudinal Study)”2011年的基线调查数据。该数据是针对中国45岁及以上中老年人家庭和个人的高质量微观数据,覆盖全国150个县级单位,450个村级单位,约1万户家庭中的1.7万人,调查每两年举办一次,旨在了解我国老年人口的养老与健康状况。我们以农村户口与年龄(达到或者超过60周岁)两个变量为限定,对样本进行筛选,共获得农村老人样本5 788人。

(二)主要变量

模型的因变量是精神健康水平,自变量为为控制变量、个体福利供给变量、家庭福利供给变量、社区福利供给变量、国家福利供给变量。具体如下:

1.因变量 本研究的因变量为精神健康水平,来自CHARLS2011问卷“健康状况和功能”部分的10个问题,分别为:我因一些小事而烦恼、我在做事时很难集中精力、我感到情绪低落、我觉得做任何事都很费劲、我感到害怕、我的睡眠不好、我感到孤独、我觉得我无法继续我的生活、我对未来充满希望、我很愉快。问题答案为:①很少或者根本没有(<1天),②不太多(1—2天),③有时或者说有一半的时间(3—4天),④大多数的时间(5—7天)。除了最后两个题目方向相反,赋值相反外,其他按照回答顺序倒置,以其序号赋值,然后加总被访者在所有项目上的得分,获得精神健康水平变量,得分越高,表明老年人的精神健康状况越好。

本研究选取问卷中源自CES-D的10个测量问题,作为我国农村老年群体的精神健康状况指标,源于如下思考:第一,《中国健康与养老追踪调查——2011—2012年全国基线调查用户手册》指出,问卷意在通过这组以测量抑郁症状为主的问题,测量老人的精神健康水平,同类大型社会调查也均采用类似做法[11]。第二,很多研究显示,目前我国老年人(尤其是农村老人)最典型的心理问题就是抑郁,可见抑郁可以作为农村老年精神健康状况的有效指标[12]。第三,有学者对1989年到2012年老年心理健康文献的计量学研究发现,在256篇文献中共运用了包括自制量表在内的77种心理健康量表,但CES-D的使用十分广泛,多达48篇[13],足见其可靠性。因此我们在分析中将源自CES-D的10个问题作为农村老人的精神健康水平指标,具有一定的科学性和可行性。

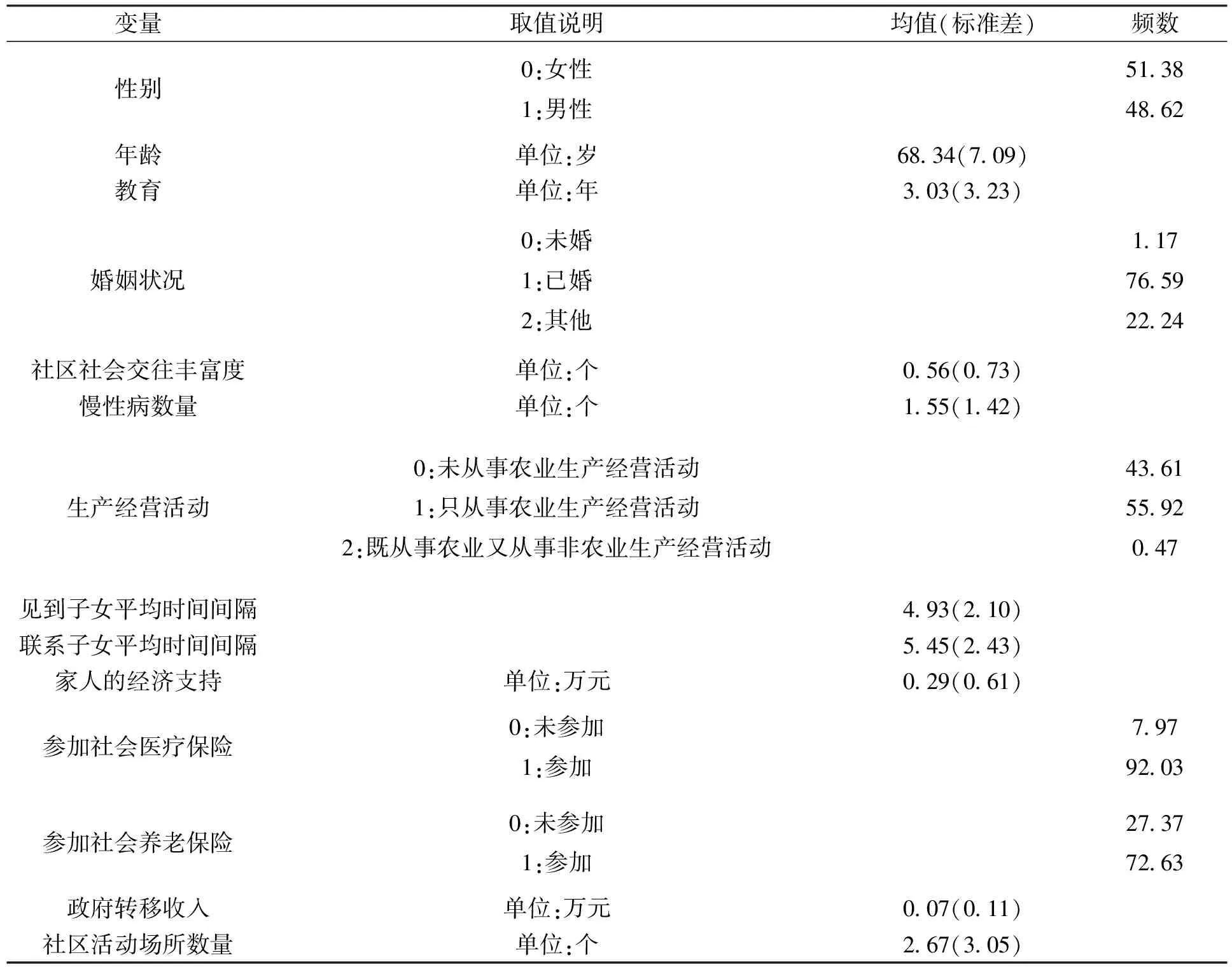

2.自变量 自变量包括个体层次变量和社区层次变量。个体层次变量包括个体特征变量、个体福利供给变量、家庭福利供给变量和国家福利供给变量,社区层次变量则通过社区问卷中的社区活动场所的数量作为代表,各变量基本情况见表1。

个体特征变量包括性别、年龄、教育、婚姻状况、慢性病数量等。

个人福利供给变量主要包括“生产经营活动”变量,从问卷中关于参加生产性活动的回答,即:“未从事农业生产经营活动=0”“只从事农业生产经营活动=1”“既从事农业又从事非农业生产经营=2”回答的赋值中得到。

家庭福利供给变量包括“见到子女平均时间间隔”“联系子女平均时间间隔”和“家人的经济支持”。问卷询问了被访者多长时间见到不居住在一起的子女,选项是:①差不多每天,②每周2-3次,③每周一次,④每半个月一次,⑤每月一次,⑥每三个月一次,⑦半年一次,⑧每年一次,⑨几乎从来没有,⑩其他(因选项10的回答数量较少,且无法确定实际时间间隔,故在处理数据时,将其处理为缺失值),使用①—⑨的选项序号作为赋值,将与每一个子女见面的时间间隔均值作为测量指标,数字越大,表示见到子女的平均时间间隔越长。而“联系子女平均时间间隔”则通过问卷中询问受访人多长时间跟孩子通过电话、短信、信件或者电子邮件等方式联系的回答而得,同样采取与“见到子女平均时间间隔”变量相同的赋值方法。“家人的经济支持”变量则来自于问卷中询问被访者获得的来自父母(岳父母)、子女和孙子女的经济支持加总而得。

国家福利供给变量包括“参加社会医疗保险”“参加社会养老保险”和“政府转移收入”三项。对我国农村老人而言,参加社会医疗保险主要是指参加新型农村合作医疗保险或城乡居民医疗保险。参加社会养老保险主要指参加新型农村社会养老保险或城乡居民养老保险。政府转移收入主要包括退耕还林、农业补助等政府转移收入。

社区福利供给变量包括“社区活动场所数量”与“社区社会交往丰富度”两个变量。在社区问卷中,询问了每个社区拥有的活动场所情况,共有篮球场、棋牌活动室等14种选择,加总每个社区所拥有的活动场所数量,得到变量“社区活动场所数量”。“社区社会交往丰富度”则通过个人问卷中询问被访者过去一个月是否进行了串门、打麻将等10项社区社交活动而得,用被访者参加社交活动的种类作为测量指标。

(三)统计模型与分析策略

本文所用CHARLS2011年的数据资料是具有社区、个人等多层级的嵌套数据,所以我们决定采用分层线性模型(hierarchical linear model),对多层次自变量对因变量的影响进行深入分析,以减少生态谬误(Ecological Fallacy)[14]。我们首先检验了省份层次、社区层次以及个体层次三层因素的分层线性模型,模型分析结果显示,老年农民的精神健康水平得分在省际之间并不存在显著差异,因此我们采用了如下模型,只考虑社区层次和个体层次的分层线性模型:

层1(个人层次):Yij=β0j+β1jXij+eij

层2(社区层次): β0j=β00+β01Wj+μ0j

β1j=β10+μ1j

合并模型:Yij=β00+β10Xij+β01Wj+μ0j+μ1jXij+eij

模型检验了个体层次变量(β10Xij)和社区层次变量(β01Wj)的固定效应,以及社区层次的随机效应(μ0j)和居住在某个社区内个人的随机效应(μ1jXij)。首先,我们估计一个模型(Yij=β0j+eij),只包括随机截距,研究社区之间的精神健康水平是否存在差异。随后,我们将个体层次变量纳入模型(Yij=β0j+β1jXij+eij),研究随机截距随社区变化的情况以及个体精神健康水平和个体层次预测变量的关系的固定效应。最后,纳入社区层次的预测变量(Yij=β00+β10Xij+β01Wj+μ0j+μ1jXij+eij),研究个体的精神健康水平是否受到特定社区特征的调节。

表1 主要变量描述统计(N=5 788)

三、模型结果

(一)随机效应

(二)固定效应:个体主效应

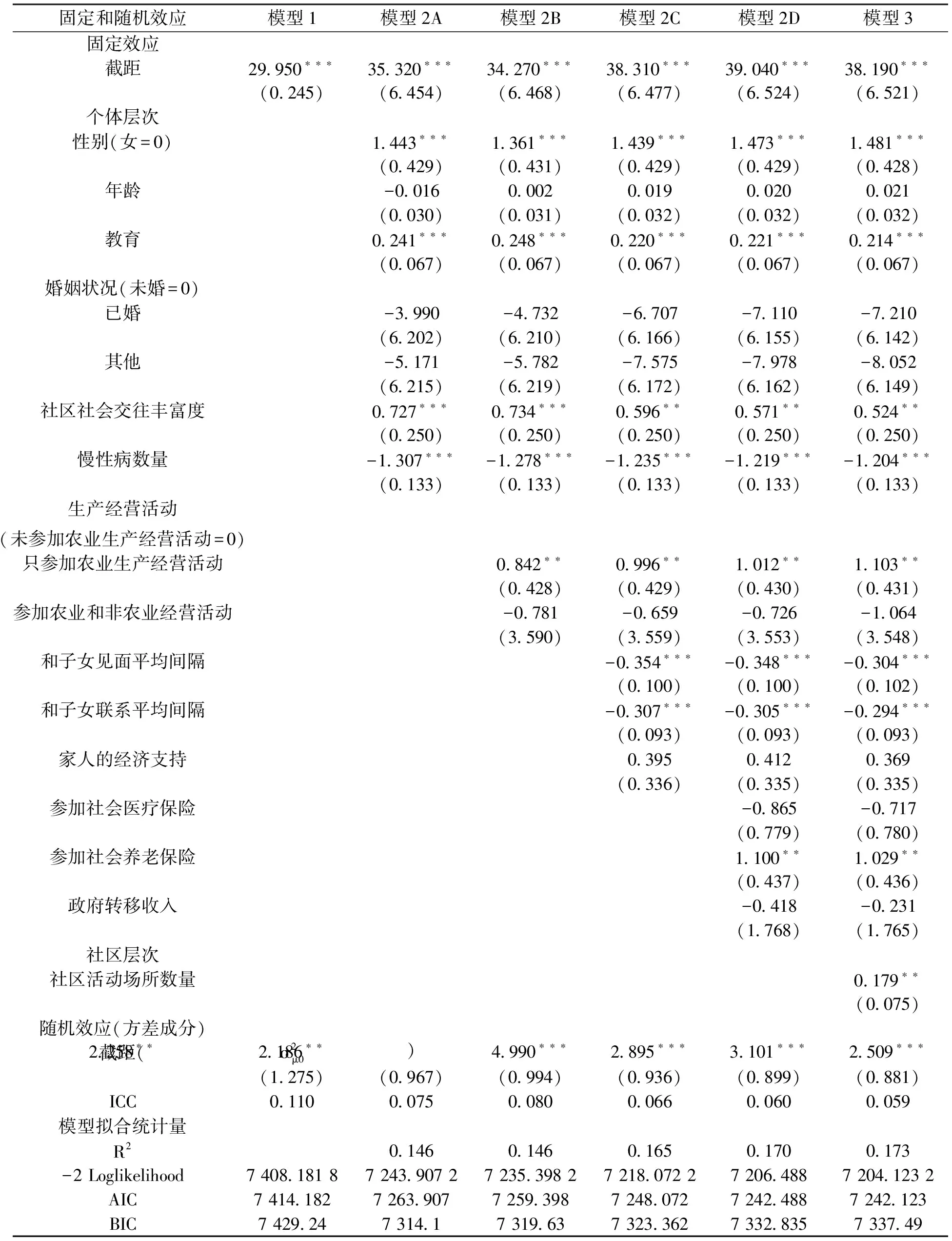

在模型1的基础上,我们估计了包括个体层次变量的嵌套模型(模型结果见模型2A—模型2D)。在模型2A中,我们可以看出,性别、教育、慢性病数量等个人层次变量对老人精神健康的影响明显,即控制其他变量不变,男性老人比女性老人的精神健康水平更高,并且在0.01的水平显著,教育对农村老人的精神健康水平也有显著影响,受教育年限越长,精神健康水平越高,并且在0.01的水平显著,慢性病数量对精神健康水平则有显著的负面作用(P<0.01)。

此外还可发现,社区社会交往丰富度对精神健康水平也有显著的正面作用(P<0.01),由此验证了研究假设2.2,可见,在子女普遍外出务工的形势下,农村老人的社区社交活动越丰富,越有利于满足他们的精神需求,消除孤寂感,维持精神健康。

表2 农村福利供给对老人精神健康影响的分层线性模型

注:***P<0.01, **P:<0.05, *P<0.1。

接着,我们加入测量个人福利供给的变量“生产经营活动”(模型结果见模型2B),发现参加农业生产经营活动的农村老人比未参加农业生产经营活动的农村老人精神健康水平更高(P<0.05),研究假设3.1得到支持,这是由于农村老人的自我养老可减轻子女负担,减少依赖感,促进亲子关系和谐,从而有益于其精神健康。但是我们并没有发现既参加农业生产经营活动又参加非农业生产经营活动的农村老人与只参加非农生产活动的农村老人之间存在显著差异,因而研究假设3.2并未得到支持。

在模型2B的基础上,我们接着放入测量家庭福利供给的变量(模型结果见2C),结果发现,和子女见面、联系的平均时间间隔对农村老人精神健康水平具有显著的负面作用(P<0.01),即间隔时间越长,农村老人的精神健康水平越低,由此研究假设1.2得到支持,说明在人口流动加剧的形势下,老人的精神福利需要是否得到满足,依然十分重要。但是,输出结果却发现,老人从家人那里获得的经济支持对其精神健康水平并没有显著影响,因此研究假设2.1并没有得到支持。

在模型2C的基础上, 我们加入测量国家福利供给的变量(模型结果见2D), 从模型结果可以看出, 对于农村老人而言, 参加社会养老保险比没有参加的老人精神健康水平更高(P<0.05),由此, 研究假设4.1得到支持, 说明新农保或者城乡居民养老保险制度的实施,增加了农村老人的收入, 减少了他们对儿女的依赖, 有利于提高其精神健康水平。 但是参加社会医疗保险和政府转移收入对农村老人精神健康水平却没有显著影响,研究假设4.2并未得到支持。 这可能是因为未参加社会医疗保险的老人一般身体状况较好, 所以精神健康水平并不比参保老人低, 此外也可能是报销比率偏低影响了制度运行的实际效果。同样还可发现,政府转移收入对农村老人精神健康的影响也不显著,研究假设4.3未得到支持,这可能是因为农业补贴、 农机补贴等转移收入的数额不大, 对农村老人精神健康水平的影响程度不深。

(三)固定效应:社区主效应

最后,我们估计了包括个体层次和社区层次变量的完全模型(模型结果见模型3)。从模型结果可以看出,作为社区福利供给测量指标的社区活动场所数量对农村老人精神健康水平有显著影响(P<0.05),从而支持了研究假设2.1,说明社区公共场所建设有利于促进社会交往,培育社会资本,因此对提高农村老人的精神健康作用显著。

四、结论与政策建议

新世纪以来,我国农村老年福利供给体系受到国家社会政策建构与社会转型的双重影响,正在逐步从非正式福利供给为主,向正式福利供给与非正式福利供给并重转型,这一体系重构的过程不仅改变了农村老人与子女、社区及国家的关系,影响了他们的自我效能感,也改变了其应对各种风险的能力,从而对他们的精神健康造成了深远影响。农村老年福利供给的根本任务就是满足农村老人的多元需求,提升其生活质量和主观幸福感,考察这一重构过程对农村老人心理层面的影响,对于全面评估我国农村老年福利供给的效果至关重要。

因为福利供给是老年人赖以应对生活压力的主要资源,所以本研究采用“压力—应对理论”对我国农村老年福利供给体系重构的精神健康效果进行了实证研究。该理论认为,精神健康的主要影响因素包括社会资源与自我效能感两大方面,当压力聚集时,个人可能因为应对资源的有限,耗尽身体与心理资源,产生精神健康问题,在遭遇同等压力时,拥有社会资源越少,越易罹患精神疾病[15];同时,拥有更高的自我控制感、自我效能感与自尊,压力源对精神健康的不利影响也会相应减少[16]。以此为分析框架,通过实证研究,我们发现,在重构后的福利供给体系中,并非所有部分都对提升农村老人的精神健康产生了积极作用,不同类型福利供给的效果不一。首先,在家庭福利供给的层次上,随着经济收入的提高,家庭经济福利供给对老年精神健康的作用转趋不明显,但由于人口流动,家庭精神福利供给的作用却弥显珍贵,与子女联系时间间隔的影响十分显著,说明随着物质生活的改善,农村老人面对的经济保障压力相对降低,但因为子女外出导致的孤独寂寞等精神压力上升,子女提供的精神慰藉依然是难以替代的资源。其次,农村社区福利供给对老人精神健康水平的影响不可小觑,因为社区活动场所建设可以促进社会交往,凝聚社会资本,增加社会信任,影响十分显著;此外,农村老人社交活动丰富度的作用也十分显著,农村老人社会交往的种类和形式越多样,对其精神健康越有益。再次,农村老人从事生产性劳动可以提高他们的自我效能感和独立感,从而提升其精神健康水平。最后,在国家福利供给中,由于参加社会养老保险增加了他们的固定收入,减少了经济上的不确定性,明显提升了农村老人的精神健康水平,但参加社会医疗保险和获得政府转移收入,却可能因为报销比率与服务质量较低、转移支付规模有限等原因,暂时效果还不显著。

因此,我们应该进一步优化我国农村老年社会福利供给的结构,增加老年农民应对压力的资源并增进他们的自我效能感,以提升其精神健康水平。具体应采取以下几项主要措施:第一,积极推进农民工家庭式迁移和市民化进程,以巩固家庭福利供给的功能,尤其是继续发挥家庭成员提供精神慰藉和照料服务的作用,缓解农村老人所面临的精神压力和疾病照护压力。第二,由于社会养老保障比家庭经济供养的互济水平更高,可以带来更加稳定的预期,对农村老人心理安全感的作用更大,因而应该进一步健全农村社会养老保障体系,提高养老金待遇水平,提升农民晚年的经济安全感。第三,继续完善农村医疗保障体系,提高报销比率和统筹水平,降低因生病带给农民的经济压力和不确定感。第四,加大农村公共文化服务供给,加大社区公共活动场所建设,以满足老人的精神生活需求,凝聚社会资本,增加社会信任,促进社会团结。第五,制定发展型的老年社会政策,鼓励老年人通过劳动,获取收入,增强自尊和效能感,减少依赖,促进家庭关系的和谐。总之,必须通过社会政策干预,进一步优化农村老年福利供给的结构,促使国家、家庭、社区、个人等多元社会主体形成福利供给的合力,以更好地帮助农村老年人应对压力,维持精神健康,提高主观幸福感。

[1] Link B G, Phelan J. Social conditions as fundamental causes of disease[J].Journal of health and social behavior, 1995.

[2] 彭华民,黄叶青.福利多元主义:福利提供从国家到多元部门的转型[J].南开学报:哲学社会科学版,2006,(6).

[3] Waite L, Gallagher M. The case for marriage: Why married people are happier, healthier and better off financially[M]. Broadway Books, 2002.

[4] Fyrand L. Reciprocity: A Predictor of Mental Health and Continuity in Elderly People′s Relationships-A Review[J]. Current gerontology and geriatrics research, 2010,(1).

[5] John Field. Social capital(second edition)[M]. Routledge, 2008.

[6] 罗伯特·帕特南.独自打保龄:美国社区的衰落与复兴[M].北京:北京大学出版社,2011.

[7] 刘继同.由集体福利到市场福利——转型时期中国农民福利政策模式研究[J].中国农村观察, 2002,(5).

[8] Li Y, Ferraro K F. Volunteering and depression in later life: Social benefit or selection processes?[J]. Journal of Health and Social Behavior, 2005,(1).

[9] Hao Y. Productive activities and psychological well-being among older adults[J].The Journals of Gerontology, 2008,(2).

[10] 李实,杨穗.养老金收入与收入不平等对老年人健康的影响[J].中国人口科学,2011,(3).

[11] 徐雷,余龙.社会经济地位与老年健康——基于(CGSS)2013数据的实证分析[J].中国老年学杂志,2016,(3).

[12] 唐丹.城乡因素在老年人抑郁症状影响模型中的调节效应[J].人口研究, 2010,(3).

[13] 王辉,马颖.中国社会资本与老年心理健康研究文献的计量学分析[J].中国老年学杂志, 2013,(11).

[14] Raudenbush S W, Bryk A.分层线性模型:应用与数据分析方法[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

[15] Yoshihiro, et al. Prevalence of depressive symptoms and related risk factors for depressive symptoms among elderly persons living in a rural Japanese community: a cross-sectional study[J]. Community mental health journal, 2007,(6).

[16] Thoits P A. Stress and health:major findings and policy implications[J].Journal of Health and Social Behavior, 2010,(1).

[责任编辑 陈 萍]

Research on the Mental Health Effect of Rural Elderly Welfare Provision Structure Reconstruction

YUAN Tong-cheng1, SHEN Gong-ge2

(1.SchoolofPublicAdministrationandLaw;AnhuiUniversityofTechnology;Ma′anshan243032,China; 2.SchoolofSocialandBehavioralScience;NanjingUniversity;Nanjing210046,China)

The rural elderly welfare provision system of China has transformed from informal welfare-centered type to attaching equal importance to both formal and informal provision with the influence of social policy construction and social transition since the coming of 21st century. Based on the analysis of CHARLS 2011 data with the method of hierarchical linear model, it is found that the impact of family economic welfare provision on the mental health of the rural elderly is not significant, but the impact of family mental welfare provision is still very obvious. We can also find that the effect of community public places construction and the participation in more productive labor is significant. Furthermore, it is found that the effect of the social endowment insurance is obvious. However, the impact of social medical insurance and the national transfer payment system is not significant. Finally, the paper puts forward some advice to optimize the structure of the rural elderly welfare provision accordingly.

Rural elderly welfare; provision system; reconstruction; mental health; impact

2016-01-13

教育部重大课题攻关项目(10JZD0033);教育部青年项目(15YJC630188)

袁同成,男,安徽寿县人,社会学博士,安徽工业大学副教授,从事社会福利与社会政策研究。

D632.1

A

10.16152/j.cnki.xdxbsk.2016-06-017