一种“怀孕的静默”

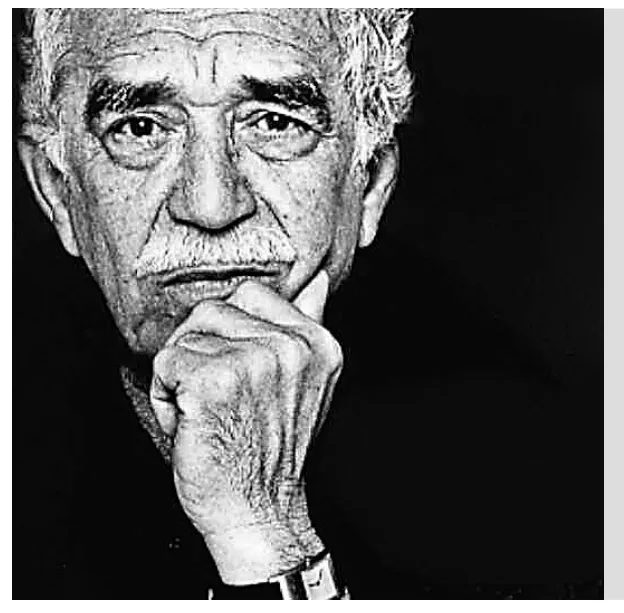

——解读马尔克斯小说《礼拜二午睡时刻》

2016-12-05江西涂薇

●江西 涂薇

一种“怀孕的静默”

——解读马尔克斯小说《礼拜二午睡时刻》

●江西 涂薇

钱钟书先生曾说:“说出来的话比不上不说出来的话,只影射着说不出来的话”,而这正如一种“怀孕的静默”——你能感知到丰富,却无法清晰地看到和说出,只能透过经验和思维,去想象,去猜测,去填补……对于创作和鉴赏这两个层面来说,能够创设与破解“怀孕的静默”,都是一种较高级别的文学活动。

马尔克斯的短篇小说《礼拜二午睡时刻》就是这样一个范本——在很多看似不经意的普通词句背后,包含着一个无比丰富和深刻的现实或者心灵的世界。

细节的暗示——未说出的现实

小说中这样的例子有很多:作者在上文透过一两个词语,与下文的某种情形暗相呼应。但要看出这种关联,还需要读者的生活经验以及思维的细致度来支撑。

(一)小说开头提到的火车车厢里,有乘客几人?

“你最好把车窗关上,”一个女人说,“要不,你会弄得满头都是煤灰的。”

这很像一个电影镜头,一个成年女人对一个小女孩这样说话,你会猜测她的神情和语调:嫌弃或者厌烦?

作者接着写这个女孩想要关窗却因为车窗锈住了而关不上——这时镜头拉长了,作者说原来这节车厢里只有这一大一小两个,这也就意味着不会有人来帮助她们关窗。于是小姑娘换坐到了女人的对面——原来她们之前是同向而坐的,只有两个人的车厢她们却要挤坐在一处。你正要感到奇怪,这时作者说了:“母女二人都穿着褴褛的丧服。”

于是你可以对场景再作出一些补充:小女孩一开始和妈妈挨着坐,她的位子是靠窗的,她一定一直在好奇地向窗外张望——于是你知道了,小说开头那一段车窗外的景象描写,是透过小女孩的眼睛看见的。

小女孩为什么要不停地望着窗外?

“这是她第一次出远门”,因而也就是第一次坐火车了。

再回到那一句:母女二人都穿着褴褛的丧服。

她们显然新近失去了亲人,你这时再回想女人让女儿关窗的那句话,味道就不同了:这是一位忧伤而贫穷的母亲,却不得不在旅途中独自照料不大更事的小女儿。那句 “你最好把车窗关上,要不,你会弄得满头都是煤灰的”,就既有母亲的温柔,但更多的,应该是身心双重的疲惫。

(二)那个儿子——卡洛斯·森特诺——到底是不是个小偷?

当神父明白女人的身份后,吁了一口气,说:“您从来没有想过要把他引上正道吗?”这位母亲给出了一个出乎意料的回答:“他是一个非常好的人。”

母亲的反应自然会使作为读者的我们心生疑问:难道那孩子只是被错杀了?

关于偷盗与枪杀,原文给出的信息很少,但有几个细节是关键性的:

第一,寡妇雷薇卡太太射击瞄准的部位:“二十八年的独身生活在她身上产生的恐惧感使她不但能够想象出门在哪里,而且能够准确地知道门锁的高度。”

第二,枪击后的反应:“她随即听到在门廊的水泥地上响起了金属的碰击声……”——门外的这个人当时应该手拿某种工具。

第三,死者的状况:“死者的鼻子被打得粉碎……”——死者当时应该是半蹲位置,手拿工具,正对着门锁做着某种动作。

通过以上细节,我们大致可以推断,卡洛斯·森特诺在那个夜晚,大概是在做着欲撬门而入一类的事情。

但母亲的话也不能忽视:

我告诉过他不要偷人家的东西吃,他很听我的话。过去他当拳击手,有时候叫人打得三天起不来床。

再看看死者被发现时的样貌:

腰中没有系皮带,而是系着一根麻绳,光着脚。

这些文字透露的信息是:死者实施偷盗时已经穷困至极,这种痛苦甚至超过了被打得三天起不来床的程度。

言语和心理的暗示——晦暗复杂的情感本质

马尔克斯的作品向来以内涵取胜,对人性和存在精微深入的观察,往往使他的小说世界呈现出非同一般的思想深度,这一特质在本作中同样有典型表现。

让我们还是从火车上说起。

在火车上,有一个意思,母亲一直在反复提醒和强调着——

“你最好把车窗关上,要不,你会弄得满头都是煤灰的。”

“把鞋穿上!”

“梳梳头!”

“你要是有什么事,现在赶快做好!往后就是渴死了,你也别喝水。尤其不许哭。”

她的儿子是作为一个小偷被埋葬的。现在她和女儿将作为他的亲属前去扫墓——很显然,她希望当地人通过她们对她的儿子有所了解。

了解些什么呢?

督促女儿梳头、穿鞋,注意仪容仪表,她也许是想让人们知道,她的儿子虽然出身于一个贫穷的家庭,却并没有那么不堪——他们并不邋遢猥琐,而是有着某种穷人的尊严。

不许女儿哭泣,这有些反常。考虑到小说的场景,母亲实际上是不允许女儿在众人面前为死去的哥哥哭泣,不允许她流露出对哥哥之死的哀伤与悲怜:是不愿示弱以换取小镇居民的同情 (因为他们对儿子有敌意),还是想要借此表达家属对儿子成为小偷的一种道德态度?也许兼而有之。

小说中另一处饶有意味的情感表达是旁观者心理的微妙变化。

在故事中,最切近的旁观者有两个:一个是神父,另一个是他的妹妹。

当女人不动声色地说“就是上礼拜在这儿被人打死的那个小偷,我是他的母亲”时,神父看出了她强忍的悲痛以及直视自己的眼神,“神父的脸刷地一下子红了”——他为什么要脸红?

应该是一种面对他人不幸的窘迫感吧——尤其当这个人在你面前压抑痛苦时,这种“窘迫”便会转化为一种心理上的压迫感。

神父心中的这种压迫感随着女人的克制而愈发强烈:当她“毫不迟疑、详尽准确”地回答表格上的个人信息时,“神父头上开始冒汗了”。

终于所有的手续都履行完毕,女人接过那把生锈的公墓钥匙,在表格上胡乱签下自己的名字,女孩也拿起鲜花,走到栏杆前准备出去。神父这时 “吁了一口气”,提出了一个略带批评意味的问题:

“您从来没有想过要把他引上正道吗?”

这是一句普通的道德训诫,其潜台词是:看看你们今天的痛苦,难道不知道在事情还未发生时就作出一些防范和努力吗?作为母亲,你是否没有完全尽到对儿子教育的责任呢?

但我们立刻就会知道,这世上有很多人性和人情,是一般的道德规范难以评价的:

“他是一个非常好的人。”母亲说。

“我告诉过他不要偷人家的东西吃,他很听我的话。过去他当拳击手,有时候叫人打得三天起不了床。”母亲说。

“他没有办法,把牙全都拔掉了。”女孩子插嘴道。

“是的,那时候,我每吃一口饭,都好像看到礼拜六晚上他们打我儿子的那个样子。”母亲说。

于是神父知道了,这个小偷,这个叫卡洛斯·森特诺的男孩,同时也是一个听话的儿子,是一个家庭的顶梁柱,是一个可以为了养活母亲和妹妹而忍受一切痛苦的男人。

但是今天,他却成为了一个小偷。

想一想他死时系腰的麻绳和没穿鞋子的双脚,以及身处远离家乡的异地,我们不由相信,一定发生过什么,将这个男孩剥夺得一无所有。那么当他铤而走险,准备入室偷盗时,有没有担负着背叛母亲的心理挣扎和精神痛苦?而既然打算“偷”,显然是还想借此活下去——那么他“活”的目的是什么?如果能活下来,他又会做些什么?……当然,所有的猜想都止于那一声枪响。

显然,此刻神父的内心跟我们一样,在这个可能超出了一般的道德评价范畴的现实面前,迟疑起来。

他于是说出了一句内涵丰富的话:“哎!上帝的意志是难以捉摸的。”

在一般性意义上,“上帝的意志”指向非理性,比如偶然或者命运;而在宗教的意义上,这句话则可能意为一种终极性的考验,以此来测试教徒在信仰上的某种纯粹性——无论就哪一种意义而言,神父的这句话都含有对母亲的一种抚慰。

由此可见,随着对话的深入,神父对这位小偷的母亲的态度在发生着一些微妙的变化:同情——窘迫——指责——安慰,整体上表现出对复杂人性的一种体谅和理解。

与神父可能有着相似心理历程的另一位在场者是他的妹妹。

她第一次出场是给母女二人开门,当神父出来后就退入了“里面的门”。而在小说结尾处,当神父发现四面都是围观者而一再劝阻母女,让她们“等一会儿再走”时,这位妹妹“从里面的门里走出来”,“她在睡衣外面又披上了一件黑色的上衣”。而作者前面已经多次告诉我们,这个礼拜二的午睡时刻是非常炎热的,所以神父的妹妹这件加在睡衣上的黑色外衣就出现得很反常:如果不是为了御寒,那么只有一种解释:即通过“黑色”来表达对这位伟大母亲的某种同情。这种同情还表现在她已经主动替这对母女观察过周遭的环境:“人们都知道了”,“窗子外面净是人!”还有她最后说的那句:“会把你们晒坏的,等一等,我借给你们一把阳伞。”

而母亲拒绝了这些好意,她执意要冒着正午的烈日,迎着所有知道他的儿子是个小偷的人的目光,挽着女儿的手,朝大街走去。

她说:“我们这样很好。”

这位母亲,想要告诉我们什么?

他是小偷,同时也是一个人的儿子,而只要是一个人的儿子,他就会被爱——这种爱,并不会因为他做过错事而有丝毫改变。

弗洛姆说:“母亲对孩子的爱,是无条件的。”

乔伊斯说:“又丑、又没出息:细脖子、乱头发,一抹墨水,蜗牛的窝儿。然而(这样的一个儿子)也曾经有人爱过他,在怀里抱过他,在心中疼过他。要不是有她,他早就被你争我夺的社会踩在脚下,变成一摊稀烂的蜗牛泥了。她疼爱从自己身上流到他身上去的孱弱稀薄的血液。”“在这个臭粪堆似的世界上,不管别的东西怎么靠不住,母亲的爱总是靠得住的。”