贵州的断裂与地震

2016-12-05王尚彦

王尚彦

(贵州省地震局,贵阳 550001)

贵州的断裂与地震

王尚彦

(贵州省地震局,贵阳 550001)

贵州的地震明显受(活动性)断裂控制和影响,地震的平面分布分区边界受区域断裂控制,地震多发生在断裂附近或多组断裂交汇区附近。1819年以来,贵州境内发生的4次6级左右地震,震中都在多组断裂交汇区附近。1875年6月8日发生的6.5级地震,震中在开远—平塘断裂和垭都—紫云断裂交汇区附近的床井背斜,地理位置位于罗甸县西部,紧邻望谟县和紫云县,即北纬25°18′,东经106°36′。

活动性断裂;地震;贵州

地震是地球运动的一种形式,是一种地质作用。天然地震的发生受地震地质背景的控制和影响。一般认为地震与断裂、特别是活动性断裂有着成因上的密切联系。唐山断裂与1976年7月28日唐山7.8级地震地表主破裂带位置一致,唐山地震是唐山断层右旋水平错动和向东逆冲的垂直活动的结果,唐山断层晚更新世以来累积垂直错距达15 m[1]。朱元清等[2]以布朗过程时间物理模型为基础,以地震孕育过程为研究主线,计算了中国大陆地区主要活动性断层在不同预测时段内的强震复发概率,对中国11条主要活动断裂带的M>7.0地震复发概率预测结果进行研究后发现,鲜水河断裂带、东昆仑断裂带、小江断裂带的强震复发概率值高于其他断裂带。韩渭宾等[3]研究了川滇地区强震活动分布特征及其地质构造背景,提出川滇和川青块体的强震主要分布在边界断裂带上,块体内部的活断层上也有一些强震或中强震发生。贵州的地震活动与地质构造背景的关系,许多学者从不同的角度进行了研究,代表性的成果主要有3个:一是贵州省地质局于1980年编制的《贵州主要构造体系与地震分布规律》,用地质力学的观点分析了贵州的构造体系与主要活动断裂,并研究了贵州地震与构造体系的关系;二是郭金城发表文章探讨了贵州活动性断裂带与地震的关系[4];三是贵州省区域地质调查研究院2011年在研究贵州地壳稳定性时,调查研究了贵州的活动性断裂与地震的关系[5]。本文在结合最新资料,着重分析研究了贵州断裂构造与地震活动。

1 地质构造分区

1987年出版的《贵州省区域地质志》,综合了槽台理论、地质力学和板块构造观点,对贵州省的大地构造单元进行了划分,以铜仁—玉屏—三都一线为界划分成2个一级构造单元,南东侧为华南褶皱带,北西侧为扬子准地台。2015年出版的《贵州省区域地质志》,运用板块构造观点,对贵州省构造单元进行了新的划分,提出贵州位于羌塘—扬子—华南板块(一级构造单元)内的扬子陆块(二级构造单元),大致沿印江—石阡—瓮安—贵阳—安顺—普安一线,将贵州划分为2个三级构造单元,北西为上扬子地块,南东为江南复合造山带。

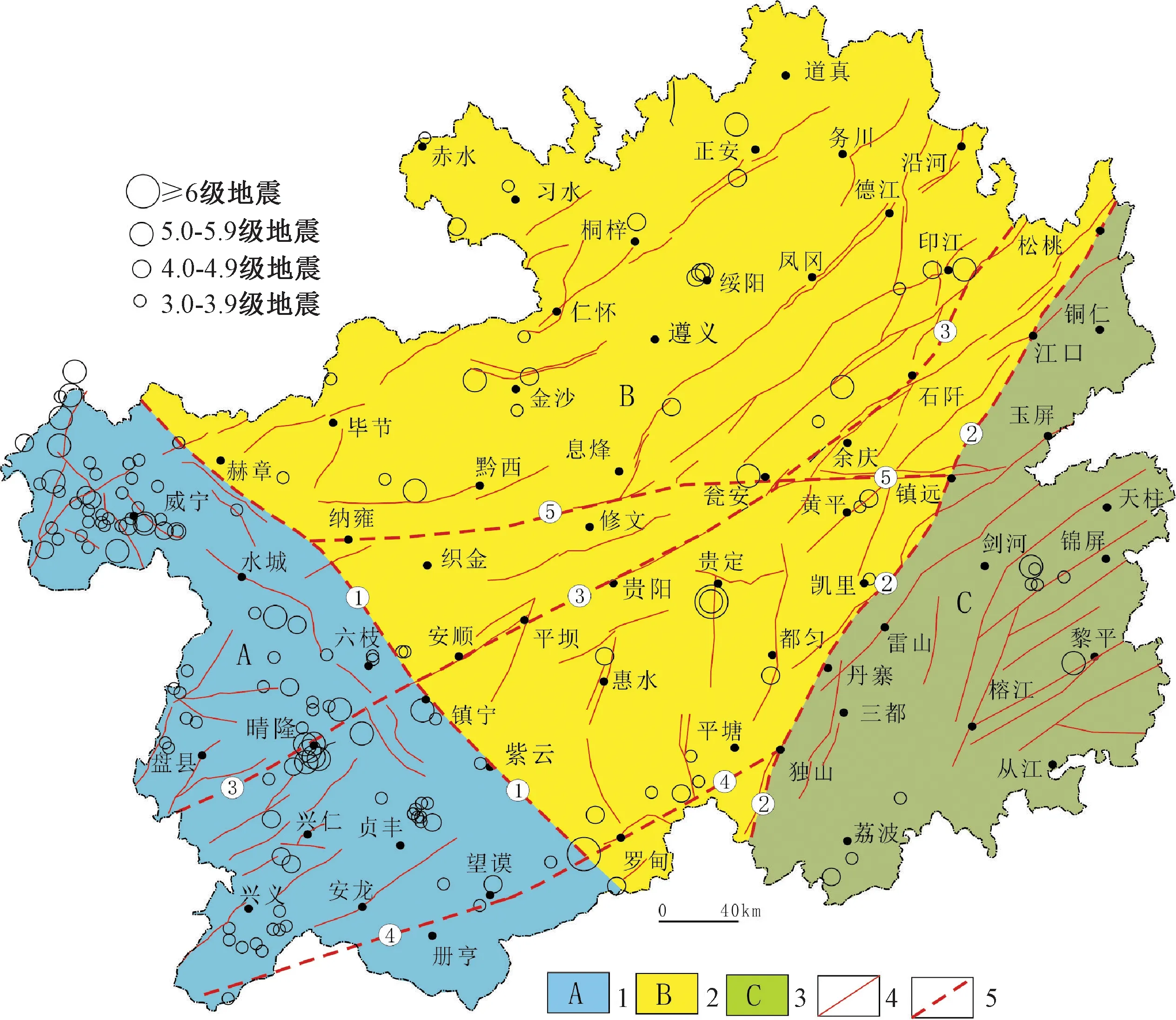

这两种划分方案的边界与地震关系密切。1987年划分的扬子准地台和华南褶皱带构造边界线,实质上就是松桃—独山断裂,这条断裂与贵州地震平面分布的遵义—贵阳分区和铜仁—榕江分区的分界线基本一致(见图1)。2015年划分的上扬子地块和江南复合造山带界线,实质上是木黄—贵阳—普安断裂(见图2)。

1—威宁—晴隆分区;2—遵义—贵阳分区;3—铜仁—榕江分区;4—活动性断层(资料来源《贵州主要构造体系与地震分布规律》);5—区域性(隐伏)断裂(①垭都—紫云断裂,②松桃—独山断裂,③木黄—贵阳—普安断裂;④开远—平塘断裂),⑤黔中断裂)图1 贵州断裂与地震分布图Fig.1 Dustruvution of faults and earthquakes in Guizhou

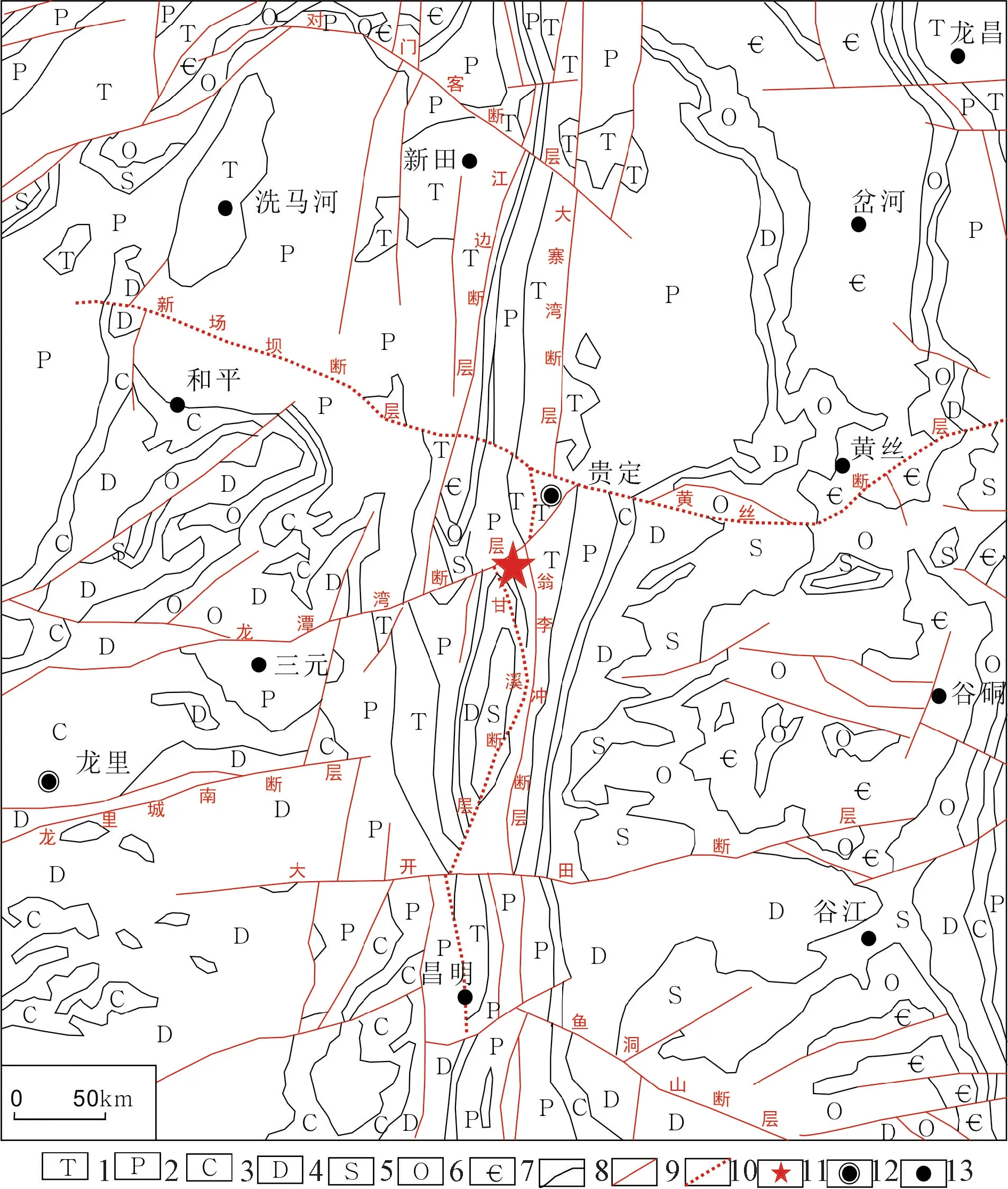

1—三叠系;2—二叠系;3—石炭系;4—泥盆系;5—志留系;6—奥陶系;7—寒武系;8—地层界线;9—断层;10—活动性断层;11—震中;12—县城;13—居民点图2 1819年9月4日贵定地震震中区地质图Fig.2 The geological sketch of epicenter area of Guiding earthquake on September 4, 1819

2 活动性断裂

晚第四纪以来,贵州在近东西向压应力作用下,地壳总体以隆升为主,形成了一些活动性断层(见图1)。1978年贵州省地质局编印的《贵州主要构造体系与地震分布规律》描述了59条主要活动性断层。2011年卢定彪等编著的《贵州省活动构造特征及地壳稳定性评价》识别描述了137条主要活动性断层。

这些活动性断层地貌表象明显,主要呈现山间盆地直线型边界、直线型沟谷、断层三角面和断层崖等。活动性断层经过处,对水系的发育和展布有明显的控制作用,主要表现是水系不正常的绕流汇流、多条水系突然同步转弯、分流点和汇流点的线性分布、水系或冲沟突然终止或错开、河流直角交汇、河流沿断层发育呈折线弯曲和断层两侧河谷地貌聚变等。温泉多沿活动性断裂带展布。

这些活动性断层中,以北北东—北东东向为主,其次是北西向和近南北向的,也有少量近东西向的。

活动性断层受先期断层影响和控制,具有继承和多期活动性。贵州省境内发现和识别出来的活动性断层,绝大部分是燕山期形成的断裂的再次活动,具有明显的继承性。燕山期形成的构造形迹(褶皱和断裂等),又受燕山期前形成的深大断裂影响和控制。这些深大断裂,重力异常可以反映出来。重力异常分布特征受莫霍面深度的影响明显。

3 断裂与地震

从贵州断裂构造、特别是活动性断裂构造与已经记录到的地震的分布特征来看,断裂与地震关系还是比较密切的。代表性的是位于贵州西南部的北西向垭都—紫云断裂带(图1中①)。垭都—紫云断裂带是在古生代裂陷槽的基础上发展起来的一条多期活动的隐伏深断裂带[6]。该断裂带经赫章垭都、纳雍坐拱、紫云及罗甸云干等地,走向北西,斜贯全省,长度超过350 km;北西延入四川省,是四川菱形地块的西南界及北西向鲜水河断裂带,是中国西部的一条重要断裂带。断裂主要表现为构造变形景观的分区边界,也是晚古生代沉积岩相急剧相变地带。断裂的南西侧为北西向褶皱带,而北东侧褶皱轴向多为北东、南北向,两者大角度相交。晚古生代时南西侧(尤其是南段之石炭纪、二叠纪地层)为斜坡-盆地相,而北东侧主要为台地相。该隐伏断裂带对地表北东向断裂有限制作用,尚有规模不大的同走向断层,它们切割上白垩统,紫云东南还见上白垩统组成向斜,走向亦为北西向。断裂带控制了黔西北云贵桥—蟒洞地区铅锌矿床(点)分布产出。在重力及航磁异常图上,该隐伏断裂带表现为明显的重力梯度带和航磁异常带,地震剖面资料反映隐伏断裂明显。该隐伏深大断裂发育或始于加里东期(广西运动),晚古生代的同沉积活动南侧下陷,燕山运动时制约两侧发生不同的构造变形组合,喜马拉雅运动时再次复活[7]。垭都—紫云断裂带走向上可分为3段,具有由西北段(威宁段)的4条深断层转换为中段(关岭段)2条深断层,至东南段(紫云段)时演变为1条深断层的构造变换特征,且断层的主体倾向亦由南西倾变换为北东倾[8]。中三叠世晚期,随着右江盆地的关闭,该断裂带受到挤压变形,在中晚侏罗世时期,受到华南地块的推挤,断裂带遭受斜向左旋走滑变形[9]。垭都—紫云断裂带是右江地震带北西段的主要断裂带,对贵州地震的分布有明显的控制作用,主要表现在:断裂南西侧(威宁—晴隆地震分区)地震的强度和频度都非常高,北东侧(遵义—贵阳地震分区)相对较少,是贵州两个地震分区的分界线(见图1);该断裂与其他断裂(石门断裂,木黄—贵阳—普安断裂,开远—平塘断裂)交汇区为中强地震多发区(见图1)。贵州的另一条近北东向隐伏深断裂松桃—独山断裂(带)(图1中②)是遵义—贵阳地震分区和铜仁—榕江地震分区的分界断裂(带)[10]。

贵州的地震主要沿(活动性)断裂及其附近或多组断裂交汇部位分布。地震沿断裂及其附近分布的现象在近南北向的石门断裂和北东向的开远—平塘断裂(带)比较明显(见图1)。威宁县中西部地震相对集中,主要原因是其位于南北地震带南段的东缘,是北西向、近南北向和北东向几组断裂的交汇部位(见图1)。晴隆、镇宁和贞丰交界区域也是一个地震相对集中区,1495—1759年,晴隆县境内发生4.7级以上地震8次,这个区域是北西向、北东向断裂的交汇部位(见图1)。贵州有文字记录的最早的地震是1308年发生在石阡县的地震。1819年以来,贵州发生过4次6级左右地震,本文对其构造背景,特别是断裂背景做简要分析。

①1819年9月14日贵定6级地震:1819年9月14日上午,在贵定县发生了6级地震(日本定为7.2级地震),下午又发生了5.7级地震。震中位于南北向的隔槽式向斜核部,处于南北向断裂和近东西向(区域上总体北东向)断裂的交汇部位。这个区域,还存在北西向和北东向断裂(见图2)。

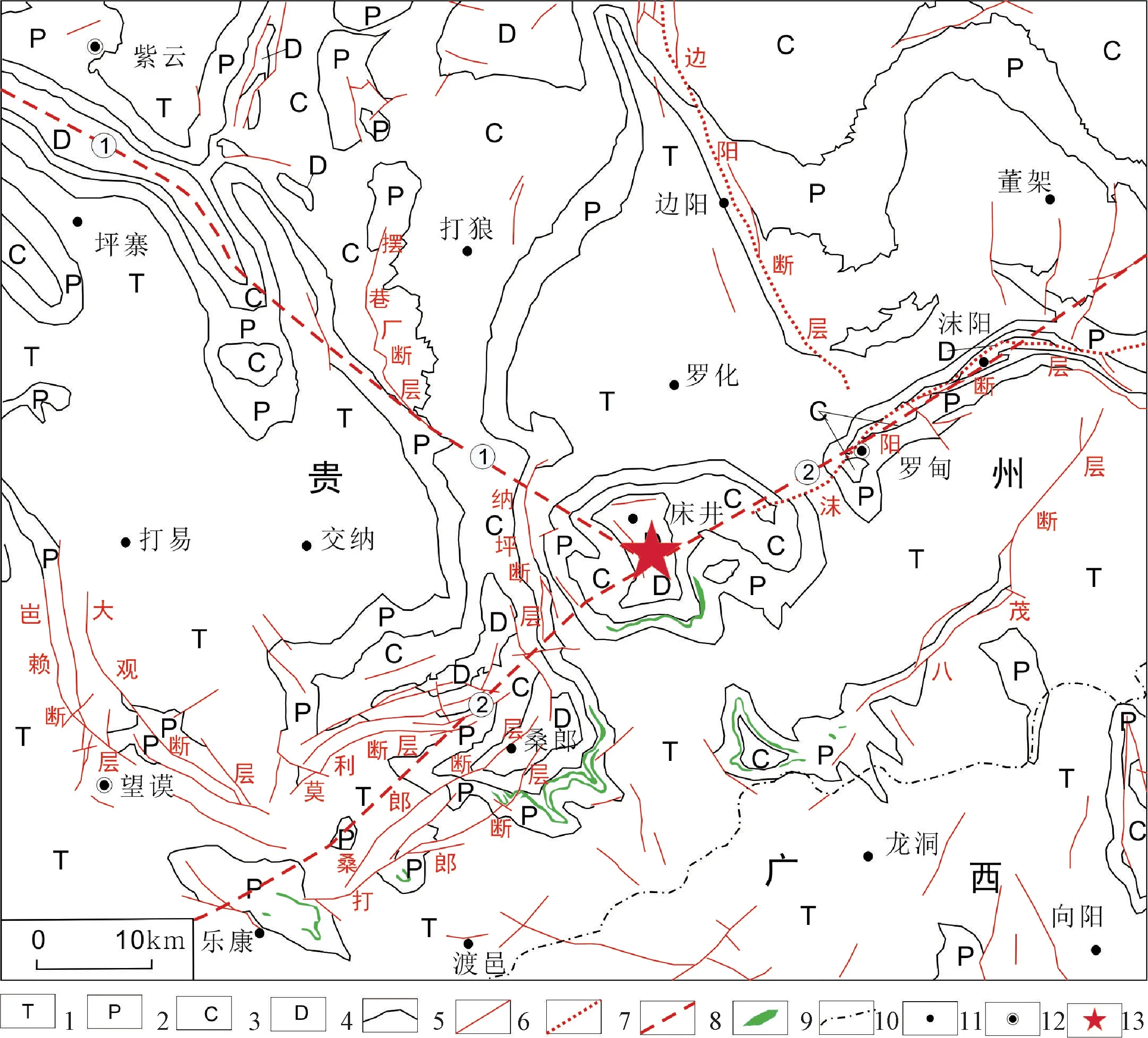

②1875年6月8日罗甸6.5级地震:文字记载的历史资料表明,1875年6月8日发生的地震波及到贵州、广西、湖南和云南所辖的2省会城市和30余县。这次地震的震级,绝大部分研究者认为是6.5级,但对这次地震的震中位置有不同的认识。1979年广西地震局编写的《广西地震志》中提出1875年6月8日地震震中在广西西北部;1986年广西地震办公室进一步调查,提出这次地震参考经纬度为北纬25°20′,东经106°28′,震级为6.5;广西壮族自治区地方志编篡委员会1990年编辑的《广西通志》提出,1875年6月8日南宁府发生一次强烈地震,宏观震中在广西乐业与贵州罗甸之间,震级6.5,参考震中经纬度为北纬25°00′,东经106°30′;陈仁法等在《华南地震》发表题为《1875年桂西黔南地震考》的文章[11],提出1875年6月8日6.5级地震震中位置在罗甸北西,根据插图标示的震中位置得出参考经纬度为北纬25°35′,东经106°28′;1990年由中国地图出版社出版的《中国历史地震图集(清时期)》[12]将这次地震命名为“1875年6月8日贵州贞丰东南地震”,参考经纬度为北纬25°12′,东经106°18′;1988年编辑的《中国地震历史资料汇编》将该地震震中位置定在贵州罗甸和广西乐业间,震级6.5级,参考经纬度为北纬25°00′,东经106°30′;1999年编辑的《中国强地震目录》将这次地震震中定为广西凌云北,震级6.5级,参考经纬度为北纬25°00′,东经106°24′;2009年罗远模等在《贵州地质》发表《1875年6月8日贵州罗甸地震再考证》[13]一文,将这次地震命名为“1875年6月8日贵州罗甸地震”,参考经纬度为北纬25°35′,东经106°28′,震级6.5级。这次地震震中的具体位置,虽然提出了多个地方,但集中在贵州的罗甸、望谟和广西的乐业3个县范围内。笔者在研究贵州地震与断裂构造关系时发现,前人提出的这次地震震中区正好处于区域的北东向开远—平塘断裂(带)和北西向垭都—紫云断裂(带)交汇区。开远—平塘断裂经过望谟的桑郎,罗甸的罗悃、罗甸县城和沫阳,垭都—紫云断裂经过紫云县的大营延伸到罗甸县的罗悃附近交与开远—平塘断裂。这两条断裂交汇处为床井背斜。如果按照1875年6月8日6.5级地震发生在这两个区域性(隐伏)断裂交汇处附近这一推断,这次地震的震中位置应该在床井背斜核部,地理位置在罗甸县西部罗悃镇附近,紧邻望谟县和紫云县(见图3),经纬度为北纬25°20′,东经106°34′。

1—三叠系;2—二叠系;3—石炭系;4—泥盆系;5—地层界线;6—断层;7—活动性断层;8—区域性(隐伏)断裂(①垭都—紫云断裂,②开远—平塘断裂);9—岩浆岩(辉绿岩);10—省界;11—居民点;12—县城;13—震中图3 1875年6月8日罗甸地震震中区地质图Fig.3 The geological sketch of epicenter area of Luodian earthquake on June 8, 1875

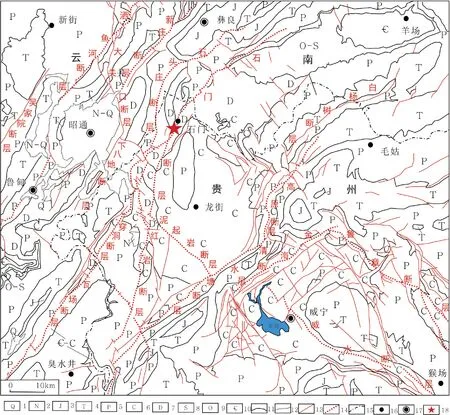

1—第四系;2—第三系;3—侏罗系;4—三叠系;5—二叠系;6—石炭系;7—泥盆系;8—志留系;9—奥陶系;10—寒武系;11—地层界线;12—不整合地层界线;13—断层;14—活动性断层;15—省界;16—居民点;17—县城;18—震中图4 1948年10月9—10日威宁地震震中区地质图Fig.4 The geological sketch of epicenter area of Weining earthquake on October 9 and 10, 1948

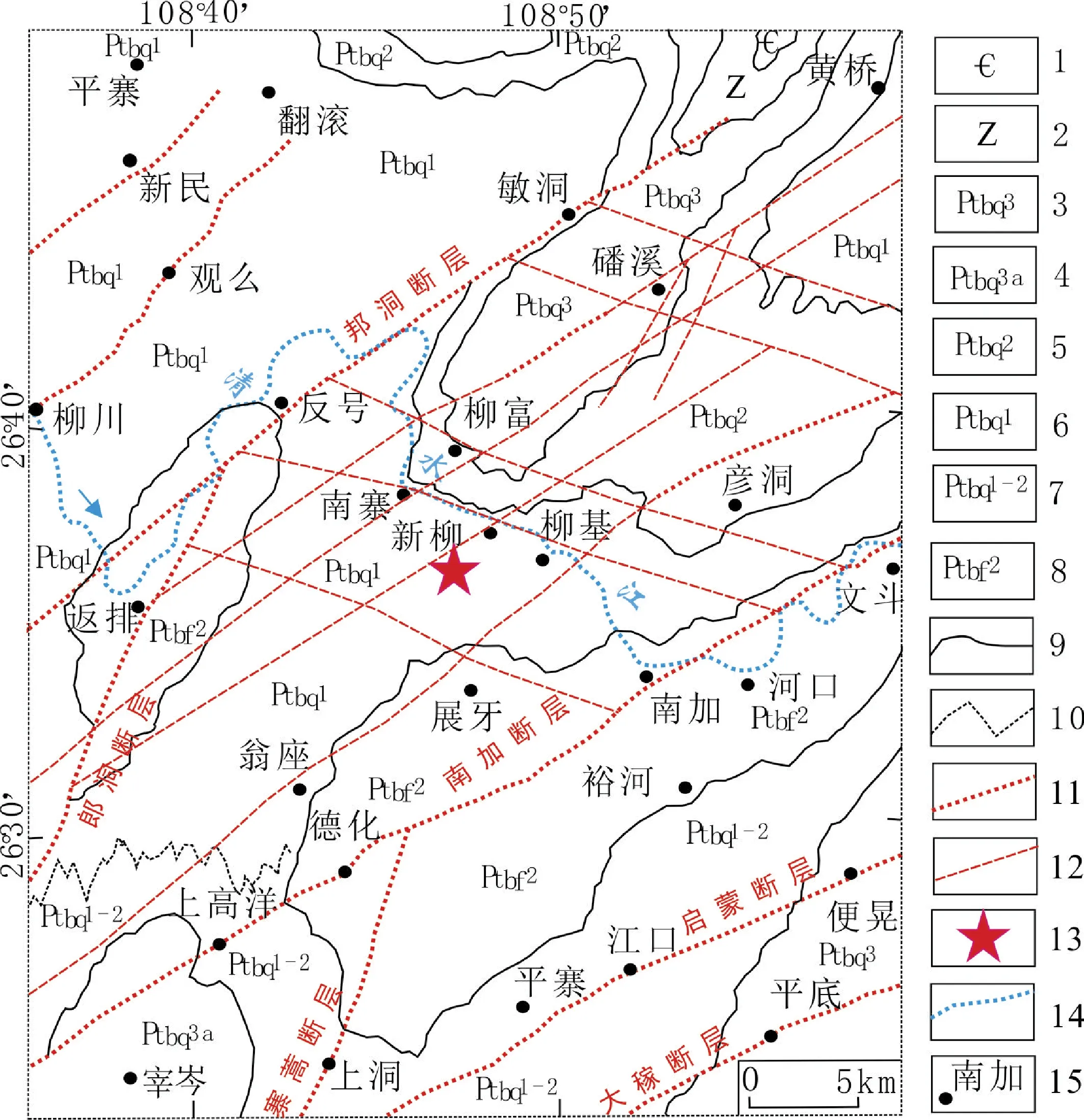

④2015年3月30日剑河5.5级地震:2015年3月30日在剑河县发生了5.5级地震,这是1949年以来震中在贵州境内的震级最大的一次地震。这次地震发生在华南褶皱带,震中附近100 km2范围内出露地层主要为元古界板溪群的番召组和清水江组,岩石主要为板岩和千枚岩。震中处于北北东向的建威堡向斜核部,震中地区100 km2范围内至少有4条明显的近北东向的较大的活动性断层存在(见图5),自北西到南东依次为邦洞断层、南加断层、启蒙断层和大稼断层。北北东向的郎洞断层和寨蒿断层也通过震中附近。遥感解译结果显示,震中区有多条北东向和北西向断裂交汇(见图5)。

1—寒武系;2—震旦系;3—板溪群清水江组第三段;4—板溪群清水江组第三段下亚段;5—板溪群清水江组第二段;6—板溪群清水江组第一段;7—板溪群清水江组第一段至第二段;8—板溪群番召组第二段;9—地层界线;10—岩相分界线;11—实测(活动性)断层;12—卫星图片解译断裂(线型)构造;13—震中;14—河流;15—居民地图5 2015年3月30日剑河地震震中区地质图Fig.5 The geological sketch of epicenter area of Jianhe earthquake on March 30, 2015

4 结论

贵州的地震活动受地质背景,特别是(活动性)断裂控制和影响。贵州地震的平面分布分区(威宁—晴隆分区、遵义—贵阳分区和铜仁—榕江分区)边界受区域断裂(垭都—紫云断裂,松桃—独山断裂)控制。贵州地震多发生在断裂附近或多组断裂交汇区附近。1819年以来,贵州境内发生的4次6级左右地震,震中都在多组断裂交汇区附近。1875年6月8日发生的6.5级地震,震中可能在开远—平塘断裂和垭都—紫云断裂交汇区附近的床井背斜,地理位置位于罗甸县西部,紧邻望谟县和紫云县,经纬度为东经106°36′,北纬25°18′。需要说明的是,地震的活动和地质构造特征不会按行政区域划分,这里只谈贵州是为了论述方便。

[1] 尤惠川,徐锡伟,吴建平,等.唐山地震深浅构造关系研究[J].地震地质,2002,24(4):571~580.

YOU Hui-chuan, XU Xi-wei, WU Jian-ping, et al. Study on the relationship between shallow and deep structures in the 1976 Tangshan Erathquake area[J].Seismology and Geology, 2002, 24(4): 571~580.

[2] 朱元清,解朝娣,宋秀青,等.断层的大地震复发概率研究[J].地震,2013,33(4):1~10.

ZHU Yuan-qing, XIE Chao-di, SONG Xiu-qing, et al. A study of the recurrence probability of strong earthquake on faults in mainland China[J]. Earthquake, 2013, 33(4): 1~10.

[3] 韩渭宾,蒋国芳.川滇地区强震活动分布特征及其与地壳块体构造背景关系的研究[J].地震学报,2004,26(2):211~222.

HAN Wei-bin, JING Guo-fang. Study on distribution characteristics of strong earthquake in Sichuan-Yunnan area and their geological tectonic background[J]. Acta Seismologica Sinica, 2004, 26(2): 211~222.

[4] 郭金城.贵州主要活动构造体系与地震[J].贵州科学,1993,11(3):18~23.

GUO Jin-cheng. The principal active tectonic systems in Guizhou and earthquakes[J]. Guizhou Science, 1993, 11(3): 18~23.

[5] 卢定彪,戴传固,谯文浪,等.贵州省活动构造特征及地壳稳定性评价[M].北京:地质出版社,2011.

LU Ding-biao, DAI Cuan-gu, QIAO Wen-lang, et al. Assessment of active structure feature and regional crust stability, Guizhou Province[M]. Beijing: Geology Publishing House, 2011.

[6] 王尚彦,张慧,王天华,等.黔西水城—紫云地区晚古生代裂陷槽盆充填和演化[J].地质通报,2006,25(3):402~407.

WANG Shang-yan,ZHANG Hui,WANG Tian-hua,et al. Filling and evolution of the late Paleozoic Shuicheng-Ziyun aulacogen in western Guizhou, China[J]. Geological Bulletin of China, 2006, 25(3): 402~407.

[7] 戴传固,秦守荣,陈建书,等.试论贵州深部隐伏断裂特征[J].地质科技情报,2013,32(6):1~6.

DAI Chuan-gu, QIN Shou-rong, CHEN Jian-shu, et al. Characteristics of deep concealed faults in Guizhou [J]. Geological Science and Technology Information, 2013, 32(6): 1~6.

[8] 汪新伟,郭彤楼,沃玉进,等.垭紫罗断裂带深部构造分段特征及构造变换作用[J].石油与天然气地质,2013,34(2):220~228.

WANG Xin-wei, GUO Tong-lou, WO Yu-jin, et al. Characteristics of deep structural segmentation and transformation of the Yaziluo fault zone[J]. Oil and Gas Geology, 2013, 34(2): 220~228.

[9] 张荣强,周雁,汪新伟,等.贵州西南部威-紫-罗断裂带构造特征及演化[J].地质力学学报,2009,15(2):178~189.

ZHANG Rong-qiang, ZHOU Yan, WANG Xin-wei, et al. Structural features and tectonic evolution of the Wei-Zi-Luo fault zone in southeastern Guizhou province[J]. Journal of Geomechanics, 2009, 15(2): 178~189.

[10] 王尚彦,刘家仁.贵州地震分布特征[J].贵州科学,2012,30(2):82~85.

WANG Shang-yan, LIU Jia-ren. Distribution features of earthquake in Guizhou province[J]. Guizhou Science, 2012, 30(2): 82~85.

[11] 陈仁法,杨廉法.1875年桂西黔南地震考[J].华南地震,1987,7(1):39~47.

CHENG Re-fa, YANG Lian-fa. Occurred in the area of the west Guangxi and the south Guizhou in 1875[J]. South China Seismological Journal, 1987, 7(1): 39~47.

[12] 国家地震局地球物理研究所,复旦大学中国历史地理研究所.中国历史地震图集[M].北京:中国地图出版社,1990.

Institute of Geophysics, State Seismological Bureau, Institute of Chinese historical Geography, Fudan University. Atlas of the historical earthquakes in China[M]. Beijing: China Cartographic Publishing House, 1990.

[13] 罗远模,张晓东,徐祥,等.1875年6月8日贵州罗甸地震再考证[J].贵州地质,2009,26(4):299~305.

LUO Yuan-mo, ZHANG Xiao-dong, XU Xiang, et al. Reinterpretation of Luodian Earthquake, Guizhou on Jun. 8th1875[J]. Guizhou Geology, 2009, 26(4): 299~305.

[14] 覃子建.贵州省历史地震和地震区划讨论[J].中国科技博览,2011,36:436~437.

QIN Zi-jian. Discussions on historical earthquakes and seismic zonation of Guizhou province[J]. China Science and Technology Review, 2011, 36: 436~437.

FAULTS AND EARTHQUAKES IN GUIZHOU

WANG Shang-yan

(Earthquake Administration of Guizhou Province, Guizhou 550001, China)

Earthquakes in Guizhou were controlled and affected by (active) faults. The regional faults controlled the earthquake partition boundaries. Earthquakes usually occurred near faults or intersection area of many faults. Epicenters of the four earthquakes,M6 or so, since 1819, were in intersection area of many faults. TheM6.5 earthquake that occurred on Jun. 8th, 1875, its epicenter was located at the Chuangjing anticline, intersection area of Kaiyuan-Pingtang fault and Yadu-Ziyun fault. The epicenter is located at the west of Luodian County, and is nealy Wangmo County and Ziyun County. Its longitude and latitude is 106°36′E and 25°18′N.

active fault; earthquake; Guizhou

1006-6616(2016)03-0430-09

2016-03-13

贵州省科技计划项目“贵州破坏性地震调查研究”(黔科合SY字[2013]3106号)

王尚彦(1961-),男,贵州省地震局研究员,主要从事地质矿产、地震地质研究工作。E-mail:gzsdzjwsy@163.com

P315.2

A