全球无线充电产业发展现状分析①

2016-12-05望俊成马晓倩周晓丹

望俊成 马晓倩 李 翔 周晓丹

(*中国科学技术信息研究所 北京 100038)(**中国南方航空股份有限公司湖北分公司 武汉 430000)

全球无线充电产业发展现状分析①

望俊成②*马晓倩*李 翔**周晓丹*

(*中国科学技术信息研究所 北京 100038)(**中国南方航空股份有限公司湖北分公司 武汉 430000)

简要介绍了无线充电技术的产业化应用,通过对全球三大无线充电企业联盟——WPC、A4WP、PMA的统计分析,研究了三大企业联盟的规模以及联盟成员企业的国家、地区分布和行业性质,以此反映全球以三大企业联盟为核心的无线充电行业的的发展现状。研究表明,中国的成员企业众多,但在无线充电领域的产业布局不够完善,应该从终端产品代工向上游核心技术研发生产转移,不断推进无线充电技术的发展扩大和应用领域。

无线充电, 三大联盟, 发展现状

0 引 言

无线充电技术主要是利用近场感应,也就是电感耦合,由供电设备将能量传送至用电装置,用电装置使用接收到的能量对电池充电,由于通过电感耦合的方式传送能量,两者之间不需要电线连接,电子产品可摆脱插座盒线缆的束缚。无线充电最早来源于特斯拉的无线电力传输构想,利用近场感应进行电力传输。随着技术的不断发展,无线充电以电磁感应式充电、磁场共振充电和无线电波式充电三种方式为主。电磁感应无线充电通过线圈进行能量耦合实现能量的传输,在生产成本上电磁感应式技术的产品低于其他技术,但对充电距离有一定的限制,距离变大时,效率会有所降低。磁场共振无线充电主要通过发射端和接收端产生的磁场共振进行能量传输,当发射端和接收端的频率调整为一致时,就能直接传输电能。从传输距离来看,磁场共振方式在技术上的优势更为突出。在汽车无线充电技术中,磁场共振方式是最被看好的充电方式,丰田早在2011年就宣布开发出了采用磁共振方式的电动汽车无线供电系统,但该系统对线圈的要求比较高,实现商用化还需要技术的进一步加强。无线电波式充电即利用微型高效接收电路捕捉从障碍物反射回来的无线电波,然后将之转化为稳定的直流电压,该方式传输距离最远能达到10m,但传播功率比较小,大部分能量都会以无线电波的形式浪费掉。无线充电技术有很大的应用潜力和产业前景,市场研究机构Marketsand Markets的一份报告称,全球无线充电市场将在未来五年内获得井喷式增长,到2017年将形成超过70亿美元的市场,而在2011年这一数字仅仅只有4.57亿美元,年复合增长率预计57.6%[1]。据2016年HIS报告统计,2015年无线充电接收器市场的全球年装运量达到1.44亿台,比上年同期增长超过160%,集成接收器市场日益冲击着主流设备市场。预计2020年的全年装运量将达到10亿台,2025年将达到20亿台,2016年无线充电市场逐渐趋于成熟。[2]本文对由三大无线充电企业联盟——WPC[3](Wireless Power Consortium)、PMA[4](Power Matters Alliance)和A4WP[5](Alliance for Wireless Power)引领的无线充电行业的发展进行了统计分析,得出了对无线充电发展决策有参考意义的结论。

1 无线充电技术应用情况

随着无线充电技术的产业化发展,WPC联盟于2008年12月成立,到2012年5月,PMA联盟和A4WP联盟分别建立,之后它们各自建立了技术标准,即WPC标准(Qi标准)、PMA标准和A4WP标准。WPC联盟是全球首个推动无线充电技术的标准化组织,也是目前全球最大的无线充电标准组织。PMA联盟已经有中兴、黑莓、星巴克、AT&T、Google等公司加盟。A4WP联盟的成员企业也已超过百家。三大企业联盟渐呈三足鼎立之势,逐步发展成为无线充电行业的核心力量。产业化以来,无线充电技术已对电子、通信、能源、医疗和汽车制造等诸多领域产生了深远影响。加拿大的家具公司Leggett & Platt将无线充电技术嵌入到桌子内,内设无线充电发射装置,满足手机无线充电技术[6]。美国在加州校园内感应式无线充电公交系统[7]。德国公司建立的电动火车系统,是在工业应用上实现的功率最大的无线供电系统[8]。2010年,海尔推出了世界首款“无尾”电视,该电视不仅不需要电源线,连信号线都可以省去,实现了真正的无线[9]。2012年2月,北京市科委正式在全国范围内征集电动汽车用无线充电设备研制方案[10]。丰田汽车联合美国 WiTricity 公司,针对外插充电式混合动力汽车(PHEV)开发的无线充电系统已于2014年2月在日本爱知县内启动了实证实验[11]。随着高通、苹果、三星等国际知名厂商纷纷加大对无线充电技术研发的投入力度,无线充电市场得到快速扩张。据研究机构HIS估算,2016年具备无线充电功能的设备出货量将会增至1.6亿部,销售额更是将达到17亿美元之多。[12]可以预见,一个无线充电的时代即将来临。产业界之外,无线充电行业也受到越来越多学者的关注,刘锡等人[13]]在中国电子变压器、电感器第五届联合学术会议上对无线充电产业的发展现状进行了阐述。周玉芳等人[14]利用专利信息对无线充电领域进行了情报研究,分析了我国无线电力传输的产业现状、技术水平和发展趋势。Fortune[15]的一篇文章也对无线充电产业的市场、技术和存在的问题进行了分析。

2 研究内容及目的

本研究根据于2014年7月和2015年5月两次从WPC联盟、PMA联盟和A4WP联盟官方网站获取的联盟及其成员企业的有关信息,通过统计分析的方法对这三大无线充电企业联盟进行分析,调查各联盟的成员企业的数量、所属国家和地区、所属行业,揭示以三大企业联盟为核心的无线充电行业的地域分布和行业格局,为无线充电行业发展决策提供参考和依据。

3 结果与讨论

3.1 企业联盟总体情况

3.1.1 成员企业总体数量

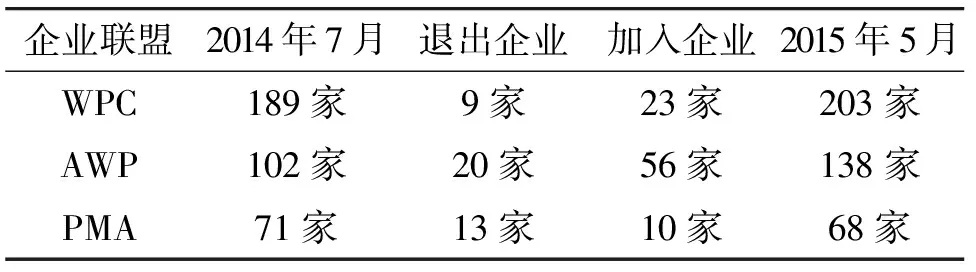

2013年7月,WPC联盟已有约70家成员企业,A4WP联盟已有约50家成员企业,PMA联盟也迎来华为、三星、LG等重要成员企业。表1是三大企业联盟成员企业的数量信息。截至2015年5月,WPC联盟已有203家成员企业,A4WP联盟已有138家成员企业,PMA联盟已有68家成员企业。三大企业联盟的成员企业数量在短短一年之内增长超过一倍,并且吸引了电子、通信、能源和汽车制造等领域的诸多行业巨头加盟。可以看出,无线充电领域的三大企业联盟在成立并发布标准以后,正处于高速扩张阶段,并呈现井喷态势。

同时,从表1可以看出,2014年7月至2015年5月间WPC联盟和A4WP联盟的成员企业出现了大幅度变动,PMA联盟的成员企业也出现了小幅度调整。目前,由于无线充电领域暂无全球统一的技术标准,三大企业联盟尚处标准竞争阶段,市场活力充沛竞争激烈,成员企业变动频繁。

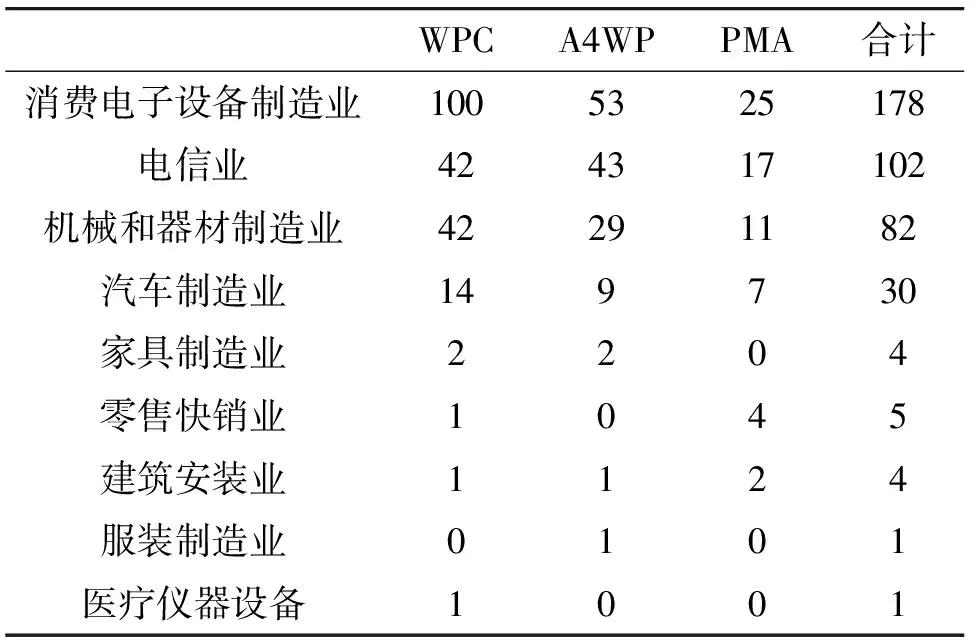

表1 三大企业联盟成员企业数量(2015年5月)

3.1.2 成员企业的所属国家和地区

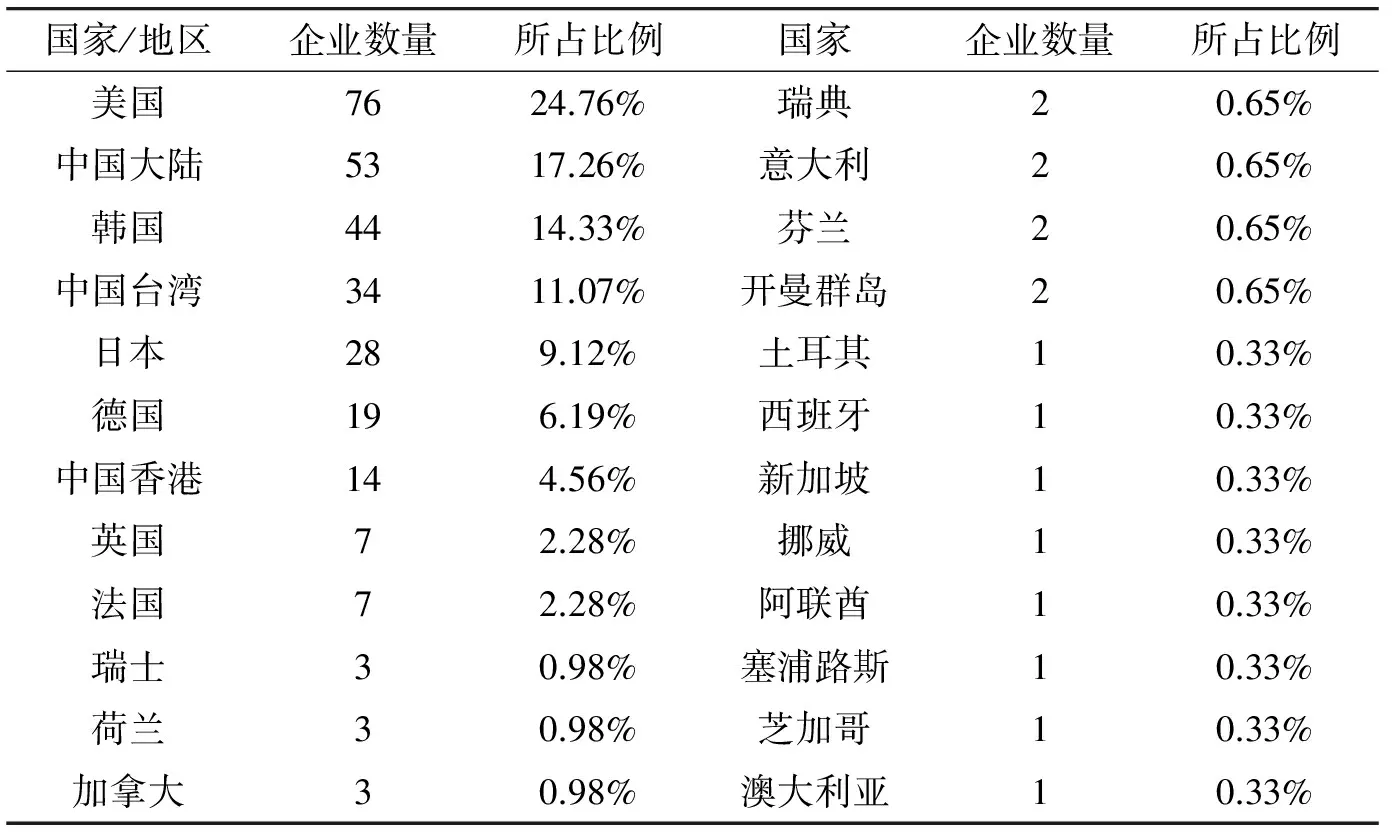

截至2015年5月,三大企业联盟的成员企业共计409家,考虑到部分企业加入的企业联盟不止一个,经筛查归并,三大企业联盟的成员企业实际数量为307家。

表2是307家成员企业的国家和地区分布情况。可以看出,307家成员企业的国家和地区分布呈现高度集中的态势。美国、中国大陆、中国台湾、韩国以及日本的成员企业总数超过三大企业联盟成员企业总数的75%,如果加上中国香港和德国,这一比例将超过85%。

表2 成员企业国家和地区分布

同时,307家成员企业主要集中在东亚地区和北美地区,其中177家成员企业来自亚洲地区,82家成员企业来自北美地区。此外,还有47家成员企业分布于多个欧洲国家,其中33家集中于德、法、英三国。

可以看出,目前在无线充电领域占据领先地位的仍然是美国、中国、日本、韩国等国家,美、日、韩在电子、通信、能源和汽车制造等领域都占有主导地位,这与它们在相关领域保持的长期持续性投入不无关系。值得注意的是,面对无线充电领域广阔的市场前景,中国大陆、中国台湾和中国香港积极寻求发展契机,参与三大企业联盟的企业数量十分可观,总体占比已超过美国。

3.2 成员企业对企业联盟的选择

随着无线充电技术的迅猛发展,相关产品方便、安全、快捷的特点日益受到市场青睐,大批企业争相进入无线充电领域,并加入企业联盟以获取相应的技术标准及商标的许可权限。在选择企业联盟时,企业综合考虑了自身发展战略、企业联盟技术标准特点、成员企业职责权利等因素。因此,企业参与企业联盟的选择能够真实反映行业和市场动向。

3.2.1 成员企业参与企业联盟的情况

图1反映了307家成员企业参与企业联盟的情况。统计发现,一个企业联盟的成员,也可能是另外一个或两个企业联盟的成员。从图1看出,307家成员企业中,232家成员企业仅加盟了一个企业联盟,48家成员企业加盟了两个企业联盟,27家企业加盟了三个企业联盟。在仅加盟了一个企业联盟的232家成员企业中,包括众多美国、中国大陆、中国香港、中国台湾以及韩国的小型代工企业,仅中国深圳一地就超过20家,而大型企业和行业巨头的占比较少。在加盟了三个企业联盟的27家成员企业中,多为大型企业和行业巨头,比如美国的高通、德州仪器、IDT,日本的松下、索尼、TDK,韩国的三星和LG等。

图1 307家企业参与三大联盟情况

可以发现,在无线充电领域,多数企业特别是一些小型代工企业,为了获取相应的技术标准和商标许可权限,达到行业和市场的准入门槛,选择加入某一企业联盟。同时,部分企业特别是一些行业巨头,出于自身战略布局的需要,加入两个甚至三个企业联盟,对企业联盟和相应的技术标准的发展创新形成主导,进而对无线充电市场形成主导。

分析发现,三大企业联盟的成员中,仅属于WPC的成员有137家,占该联盟成员总数(203)的50%以上,仅属于A4WP联盟的成员有74家,占该联盟成员总数(138)的比例也超过50%,而PMA的这一比例刚到30%。在A4WP联盟中,跨WPC联盟的成员企业的比例((28+27)/138)接近40%,在PMA联盟中,跨WPC联盟的成员企业的比例((11+27)/68)超过55%。反观WPC联盟,其跨A4WP联盟和PMA联盟的成员企业比例((28+27+11)/203)仅为32%。可以发现,WPC联盟不仅在成员企业数量上遥遥领先,WPC联盟成员企业对A4WP联盟和PMA联盟的影响力也相对更大。

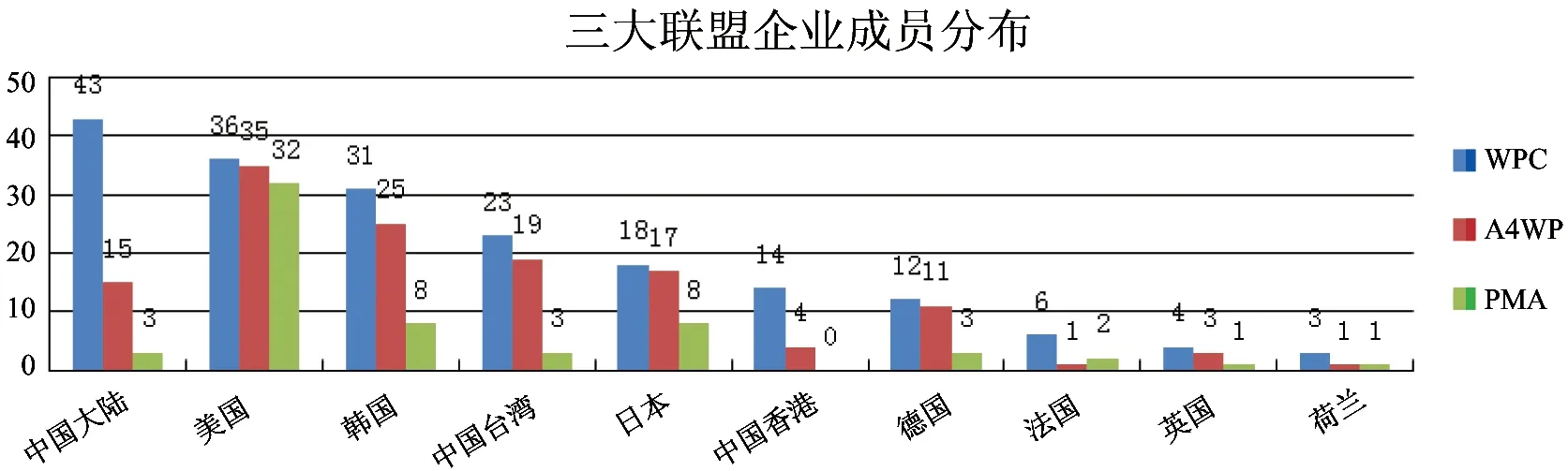

3.2.2 企业联盟成员的国家和地区分布

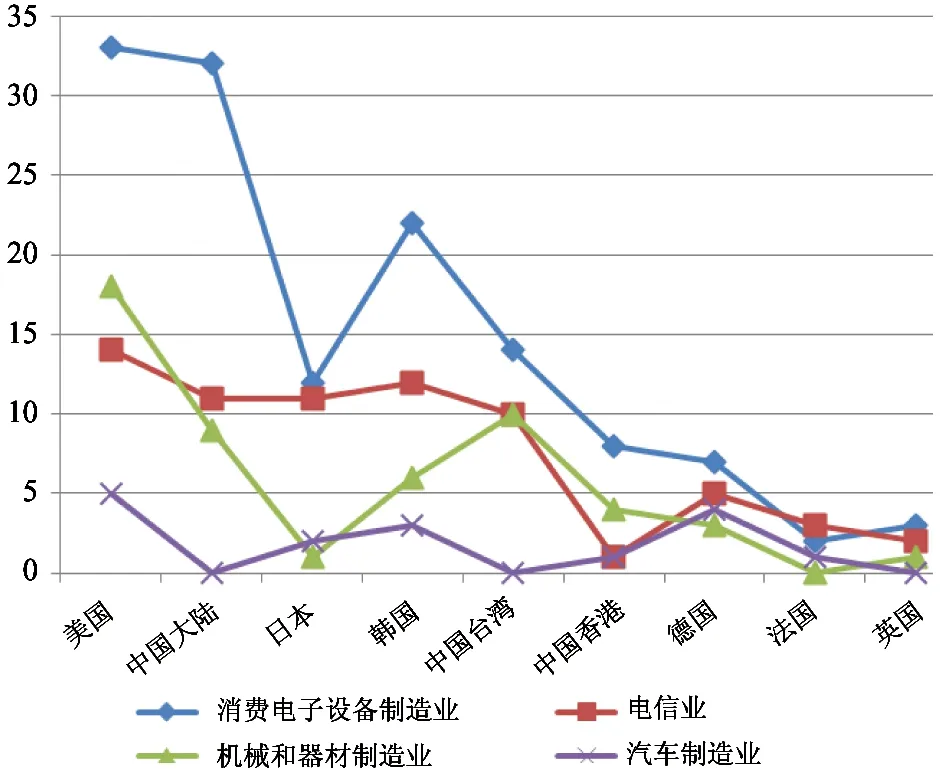

三大企业联盟成员企业表现出明显的地域分布特征,图2是三大联盟成员企业的国家和地区分布情况。从成员企业数量上看,在WPC联盟中,美国和中国大陆占据前两名,处于第一集团,成员企业数量均超过35家;韩国、中国台湾、日本和中国香港处于第二集团,成员企业数量均超过15家;德国、法国和英国处于第三集团,成员企业数量相对较少。在A4WP联盟中,美国一家独大,成员企业数量达到35家;韩国、中国台湾、日本和中国大陆处于第二集团,成员企业数量均超过10家;中国香港、德国、法国和英国处于第三集团,成员企业数量均为个位数。在PMA联盟中,美国同样处于绝对领先位置,成员企业数量接近半数;其他国家和地区的成员企业数量均为个位数。

图2 三大企业联盟成员企业的国家和地区分布(部分)

可以看出,在三大企业联盟中,美国均处于领先地位;中国大陆、中国台湾、韩国、日本和中国香港等东亚国家和地区紧随其后,形成第二集团;德国、法国和英国等欧洲国家则相对弱势。

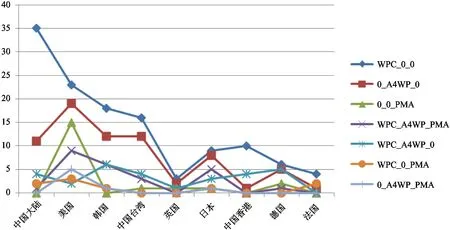

本文把企业加入三大联盟的选择归纳为如下加盟类型:仅加入WPC(WPC-O-O);仅加入A4WP(O-A4WP-0);仅加入PWA(O-O-PWA);三大联盟均加入(WPC-A4WP-PMA);只加入WPC和A4WP(WPC-A4WP-O);只加入WPC和PMA(WPC-O-PMA);只加入A4WP和PMA(O-A4WP-PMA)。加盟类型也表现出了明显的地域分布特征。图3是各国家和地区的成员企业加盟类型分布情况。在只加入一个联盟的类型中,美国的成员企业数量最为均衡;而中国大陆、韩国、中国台湾、日本和中国香港的成员企业更为偏好只加入WPC和A4WP,几乎没有成员企业选择单独加入PMA联盟。在成员企业同时加入三大企业联盟上,美国、韩国和日本占据前三名。这一部分成员企业多为大型企业和行业巨头,能够对三大企业联盟的标准制定和技术创新形成主导,说明美、韩、日三国在无线充电领域的战略布局上已走在世界前列。在“跨联盟”加盟上,只有7家成员企业选择同时加入A4WP联盟和PMA联盟,说明业界对于在缺少WPC联盟相关技术标准的环境下发展无线充电行业普遍缺乏信心;同时,韩国和中国台湾更为偏好同时加入WPC和A4WP,而中国大陆、中国香港和日本更为偏好同是加入WPC和PMA,说明业界普遍认同WPC联盟在无线充电领域的主导地位,而对于A4WP联盟和PMA联盟的市场地位和未来前景还存在不同看法。

图3 部分国家和地区成员企业的加盟类型分布

3.3 成员企业所属行业

综合WPC联盟、A4WP联盟和PMA联盟的成员企业所属行业划分,本文将307家成员企业划分到消费电子设备制造业、电信业、机械和器材制造业、汽车制造业、建筑安装业、家具制造业、零售快销业、服装制造业和医疗仪器设备制造业等9个行业。

3.3.1 成员企业所属行业分布

表3是307家成员企业的行业分布情况。可以看出,消费电子设备制造业、电信业、机械和器材制造业、汽车制造业为成员企业所属的四大主要行业。目前,关注无线充电的成员企业多数来自消费电子设备制造业,比如三星、松下、诺基亚、摩托罗拉、HTC和LG等手机制造商。现阶段的无线充电技术标准,仍存在充电距离短、充电效率低和单一目标充电等缺陷,导致无线充电技术的应用主要集中于智能手机、平板电脑、耳机等消费电子产品。其次,大量成员企业来自通信电子设备制造业和电气机械和器材制造业,通信电子设备制造业的成员企业主要涉及无线充电系统的半导体、集成电路、控制芯片和光电子器件等部件的研发制造,机械和器材制造业的成员企业主要涉及无线充电系统的输配电及控制设备、电力电子元器件和电池等部件的研发制造。同时,部分成员企业致力于电动汽车研发,主要涉及汽车无线充电模块和场站及道路充电设备等。

表3 各联盟成员企业所属行业分布

此外,少数成员企业分属于建筑安装业、家具制造业、零售快销业和医疗仪器设备制造业。例如,ChargeSpot公司加入了WPC联盟和PMA联盟,致力于将无线充电设备集成嵌入到公共场所和办公区域等开放场所和建筑物内;宝洁公司作为零售快销业的巨头,是PMA联盟的发起方之一;WPC联盟的NewEdge公司是一家牙科医疗器械生产商。

3.3.2 各国各地区成员企业所属行业分布

图4展示了在9个主要国家和地区,四大主要行业的272家成员企业的分布情况。

图4 部分国家和地区成员企业行业分布

在地域分布上,四大主要行业的相关成员企业也表现出一定特征。可以看出,在消费电子设备制造业,美国和中国大陆处于第一集团,成员企业数量最多,优势明显;中国台湾、韩国、日本和中国香港处于第二集团,成员企业数量均为10家左右;德国、法国和英国等欧洲国家处于第三集团,成员企业数量在5家左右。在电信设备制造业,美国、中国大陆、中国台湾、韩国和日本处于第一集团,成员企业数量相对均衡;德国、法国和英国处于第二集团,成员企业数量达到11家;中国香港在这一行业相对弱势。在电气机械和器材制造业,美国一家独大,拥有19家成员企业;中国大陆、中国台湾、韩国和中国香港处于第二集团;日本在这一行业的表现与第二集团的其他东亚国家和地区差距较为明显。在汽车制造业,美国、韩国、日本和德国等传统汽车制造强国优势明显。

总体来看,美国在无线充电领域占据的优势地位源于其长期在相关基础行业保持的技术优势和市场地位。中国大陆、中国台湾、中国香港、韩国和日本表现活跃,发挥了各自的产业优势,比如中国大陆的消费电子设备制造业和韩国日本的汽车制造业。德国、法国和英国在无线充电领域的表现相对稳定,由于地缘相近,产业结构差异较小,其行业分布存在一定的趋同性。

4 结 论

无线充电领域越来越受到各国政府和产业界的重视。中国要在无线充电领域占得先机还任重道远。通过对WPC联盟、A4WP联盟和PMA联盟成员企业的多角度分析,主要得出以下几点结论:

(1)307家联盟企业主要集中在亚洲地区和北美地区,美国、日本、韩国在联盟企业数量和专利拥有量上都占有绝对的优势,这与其强大的传统行业优势分不开,中国参与联盟的企业数量位居第二。在三大企业联盟中,美国均处于领先地位;中国大陆、中国台湾、韩国、日本和中国香港等东亚国家和地区紧随其后,形成第二集团;德国、法国和英国等欧洲国家则相对弱势。美国、韩国、日本的很多企业同时参与了三个联盟,即同时支持三种技术标准,这样更加有利于企业自身的发展,满足各种标准的产品。

(2)在行业布局方面,企业数量最多的是消费电子行业,其次是电信行业、机械和器材制造业和汽车制造业。美国在四大行业的企业数量都处于领先地位,中国成员企业仍然表现出以消费电子为主通信电子为辅的进攻态势,在汽车制造业等传统薄弱行业缺乏产业布局,没有形成以无线充电为突破口带动其他薄弱行业共同发展的态势。

(3)中国的成员企业众多,但是存在分布不均、布局缺乏战略考量等问题。WPC联盟中国成员企业数量是A4WP联盟和PMA联盟中国成员企业数量总和的两倍,中国成员企业大量集中于WPC联盟,数量分布不均,难以在各大企业联盟形成合力。其次,中国成员企业虽然众多,但在同时加入了三个企业联盟的成员企业中,美国有9家,韩国有6家,日本有5家,中国有4家,多数中国成员企业选择加盟某一个企业联盟,这类企业数量超过了其他国家和地区,许多优秀企业在进入无线充电领域之后没有迅速形成竞争力占据主导地位。

目前,美国、韩国、日本等国家依托其在传统行业的技术优势和市场地位,正在迅速抢占无线充电领域的发展先机,这将对中国的无线充电技术的发展和产业化进程的推进构成制约。如何针对无线充电领域的发展态势制定产业发展规划,采取有效措施扶持中国企业形成竞争力,加快先进技术研发向产品制造的转移,是摆在中国政府面前亟待解决的问题。无线充电产业在未来的市场需求将会很大,摆脱有线充电的束缚将不再是难题,中国应该积极做好产业发展布局,抢占市场先机,在技术开发的基础上,不断扩展领域应用,更好更快地推进无线充电技术的发展,在传输效率、充电距离以及充电安全等方面提出更好的解决方案。

[1] 李健. 无线充电收获季节即将到来.电子产品世界, 2012,6: 25-27

[2] 佳工机电网. HIS:高速增长的无线充电市场于2016年趋于成熟. http://cn.newmaker.com/news_116537.html: 佳工机电网, 2016

[3] WPC. WPC联盟, http://www.wirelesspowerconsortium.com/member-list: WPC, 2015

[4] PMA. PMA联盟, http://www.rezence.com/alliance/current-members: PMA, 2015

[5] A4WP. A4WP联盟, http://www.powermatters.org/members?sort=link_name&cf29=&cf33=&cf30=&link_name=&option=com_mtree&task=listall&cat_id=2&Itemid=120: A4WP, 2015

[6] 张继松,何虹. 无线充电技术的应用与市场. 技术与应用, 2013,11: 136-142

[7] 张宝群,李香龙. 电动汽车非接触式充电研究概况及实用化分析. 电子测量技术, 2012,35(3): 1-6

[8] 毛赛君. 非接触感应电能传输系统关键技术研究[博士学位论文]. 南京: 南京航空航天大学, 2006

[9] 芦苇. 2010年CES大展聚集奇思妙想的电子新品. 实用影音技术,2010, 2: 6-15

[10] 北京市科委. 关于征集“电动汽车用非接触式充电设备研制及应用”相关技术方案的通知. www.bjkw.gov.cn: 北京市科学技术委员会,2012

[11] 王丽芳,朱庆伟,李均峰等. 电动汽车无线充电用磁耦合机构研究进展. 集成技术,2015,4(1): 1-6

[12] 中国科讯网. 2016科技圈趋势:无线充电要替代USB. http:// www.cnkexun.com:中国科讯网,2016

[13] 刘锡,陈国良. 新兴磁电产业简析. 见: 2012中国磁性材料与应用产业发展论坛. 上海: 中国电子元件行业协会磁性材料与器件分会, 2012

[14] 周玉芳. 基于Innography的无线电力传输专利情报研究. 2013,6: 41-44

[15] Fortune. Within grasp: A world without (charging) wires. http://fortune.com/2014/07/29/within-grasp-a-world-without-wires: FORTUNE, 2014

Analysis of the development status of global wireless charging industries

Wang Juncheng*, Ma Xiaoqian*, Li Xiang**, Zhou Xiaodan*

(*Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038)(**China Southern Airlines Company Limited, Wuhan 430000)

The industrial applications of wireless charging are briefly summarized, and through the statistical analysis of the wireless power consortium (WPC), alliance for wireless power (A4WP) and power Matters alliance (PMA), the three big enterprise aliances for development of wireless charging in the world, the alliance scale as well as the regional distribution and industrial type of the member enterprises of the three alliances are investigated to present the current development status of the global wireless charging industries. The study shows that China has numerous member enterprises of the alliances, but its industrial layout in wireless charging is not perfect, so it should speed up the transfer from the OEM of terminal products to the R&D of core technology.

wireless charging, three alliances, development status

10.3772/j.issn.1002-0470.2016.03.010

①国家社会科学基金青年项目(12CTQ025)资助项目。

2015-09-08)

②男,1984年生,博士,副研究员;研究方向:专利分析,情报学基础理论;联系人,E-mail: wangjc@istic.ac.cn(