石佛镇权氏石造像题记简考

2016-12-03汪明

汪明

内容摘要:天水市麦积区石佛镇石佛寺保存有一尊北魏权氏石造像,后背刻有建造题记,部分文字漫漶不清。根据文献资料与题记文字考证,应是西魏恭帝三年(556)天水秦安权氏建造。这尊石造像,是天水秦安北朝权氏建造刻有发愿题记的佛教造像之一,具有珍贵的学术和艺术价值,是研究天水地区早期佛教传播的重要资料。

关键词:西魏;石佛镇;石造像题记

中图分类号:K879.31 文献标识码:A 文章编号:1000-4106(2016)05-0071-05

Abstract: A Buddhist stele built by someone surnamed Quan is preserved in the Shifo Temple(Stone Buddha Temple)of Shifo Township in Maiji District, Tianshui city. There is an inscription engraved on the back of the stele, though some words have been obscured. According to historical documents and textual research on the inscriptions, this piece was most likely built in the third year of Emperor Gongs reign(556)in the Western Wei dynasty. This stele is ofa Buddhist type that includes votive texts made by the Quan family in the Northern Dynasties in Qinan, Tianshui. It is therefore an academically and artistically significant item in studying the early dissemination of Buddhism in the Tianshui region.

Keywords: Western Wei; Shifo Town; inscription on Buddhist stele

一 权氏石造像的基本概况

石佛镇为天水市麦积区的古镇之一,镇北山峦沟壑与天水市秦安县接壤,葫芦河经秦安县自西东流,在石佛镇汇入渭河。据石佛镇老人讲,他们小时候听老辈人说,某年葫芦河发洪水,水落后在镇西河滩中发现了石佛,因地方群众大都信仰佛教,认为佛像与此地有缘,便在河滩台地选址建寺供奉石佛像。此地原名陈家集,后因有石佛像改称石佛镇。上世纪50年代,造像仍供奉在镇西的石佛寺,头部完整,胳膊及手腕虽残但大体尚存。60年代,由于“破四旧”,在拆除庙宇时,造像头部遭受毁坏,后被放在石佛镇小学的花园中。80年代时,造像因有文物价值,曾一度保存在麦积山文物管理所,后因石佛镇群众信仰需求,经协商后又保存在石佛镇石佛寺。石造像为何在石佛镇葫芦河中发现,已无从考究。《直隶秦州新志·建置》卷3载“北石佛镇社仓一,共十间”[1]。按文献记载“石佛镇”之名可知,清代早期,石造像就已流落于此。

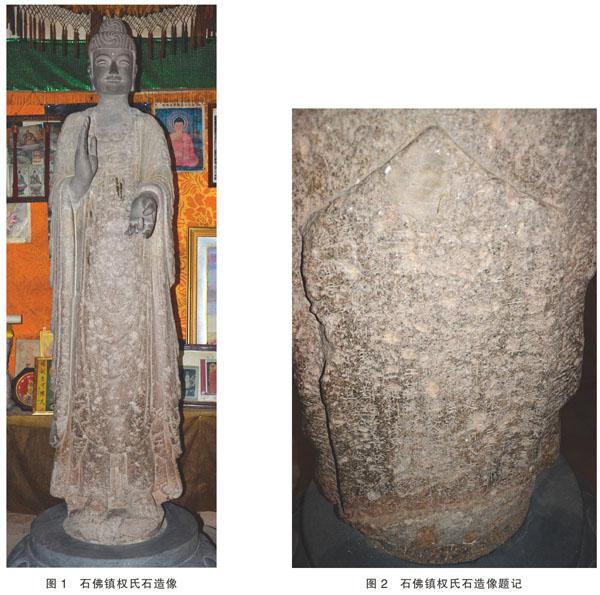

像高190厘米,宽50厘米。题记宽35厘米,高57厘米。造像头部和双手残缺,后经修复,原状不详,现存天水市麦积区石佛镇石佛寺(图1)。造像由红砂岩雕凿而成,躯体健美,身披袈裟,赤足立于圆形莲台上。阴刻衣纹流畅,层次分明,下垂自然,雕饰富有装饰意味。造像整体饱满朴实,技艺简练概括,是北朝佛教繁荣和昌盛时期的作品。题记刻于造像后背下部,呈圭形,表面磨泐严重,部分字迹不清。内容为:

□□岁次丙子九月癸酉朔廿□日\□使持节、抚军将军、大都督权庆□\使持节、车骑大将军、仪同三司、大都\督□□□□□(豫)州刺史、秦州大中正权\□□□□□□□州主簿、□□□州□\□□权□□□仰□世父母□□□□\□□□子道□工菩萨藉斯微诚,赖\复国祚永□□□护利法界□□普\达□□□□州主簿都督子景,侄荡寇\将军武□□□子通,侄□略、侄□岳\(图2)

题记中字迹大多漫漶不清,纪年和相关人名不详,给研究工作造成了一定困难。

二 权氏石造像的建造者及建造年代

石佛镇权氏石造像是天水地区影响较大的佛教造像之一,在清末及民国时期,曾有学者对造像题记进行了研究和考证,文献并有简要记载。《甘肃新通志·金石》载:“石佛镇石佛像背镌字,在秦州北乡,文残缺,无首位。其可辨者使持节、抚军将军、大都督权,使持节、车骑大将军、仪同三司、大都督、□州刺史、秦州大中正景,州主簿、都督子景、侄景以及父母菩萨约三十余字。考秦州大中之载,于正史者在元魏则李韶、李彦、辛雄,在后周则权景宣。景宣,显亲人,于地为近。此刻有一‘权字,三‘景字,得母佛相即后周时权氏之所镌欤,录以备考。”[2]《陇右金石录》载:“按《周书》权景宣传,景宣初为平西将军、秦州大中正。西魏大统中以大都督、豫州刺史镇乐口,败东魏将刘贵平,进授使持节、车骑大将军、仪同三司。与石佛文合。秦州大中正当是依旧带职,故未再叙。石佛文□州,应为豫州,此相造于大统,时通志以为后周所镌微误。”[3]

由于石造像题记中重要文字模糊无法辨识,文献资料对其建造时代考证记载较为简略,《甘肃新通志》载为北周权氏所建,《陇右金石录》则考为大统权氏建造。石佛镇权氏石造像建造者及年代,需按题记文字和有关史料进一步考证。

题记内容所列多为北朝常见官职,其中“使持节、车骑大将军、仪同三司、大都督\□□□□□□(豫)州刺史、秦州大中正权”,在正史记载中,只有北朝魏周间天水显亲(今秦安县叶堡乡)人权景宣较符。《周书·权景宣传》卷28载:“权景宣,字晖远,天水显亲人也……年十七,魏行台萧宝夤见而奇之,表为轻车将军……魏孝武西迁,授镇远将军、步兵校尉、加平西将军、秦州大中正……既而侯景南叛,恐东魏复有其地,以景宣为大都督、豫州刺史,镇乐口……景宣兵不满千人,随机奋击,前后擒斩三千余级,贵平乃退走。进授使持节、车骑大将军、仪同三司。”[4]权景宣生年《周书》无明确记载。《资治通鉴·梁记六》卷150载:“壬申,魏以尚书左仆射、齐王萧宝夤为西道行台大都督,帅诸将讨莫折念生。”[5]壬申即北魏正光五年(524)九月,西道行台大都督萧宝夤讨伐秦州莫折念生天建政权,时举荐十七岁的权景宣为轻车将军。按正光五年(524)时权景宣十七岁,可推知其生于北魏正始四年(507)。西魏孝武帝西迁时,权景宣被加平西将军、秦州大中正等职。大统十五年(549)六月,侯景叛逃梁朝,为防止东魏夺取侯景原来之地,朝廷派将领分守各城,以权景宣为大都督、豫州刺史镇守乐口。权景宣以少胜多,打败东魏刘贵平,朝廷加封权景宣使持节、车骑大将军、仪同三司。题记中官职与大统十五年(549)权景宣乐口之战后所授职位相符。

题记纪年的重要字迹不清,按拓片依稀可辨“□□岁次丙子九月癸酉朔廿□日”。西魏纪年中,恭帝三年(556)其干支纪年为丙子年,如权氏该年建石造像,其题记所列官职中与权景宣生平相符,又与题记中“岁次丙子”的干支纪年相一致。依据有关史料对权景宣生平记载,结合造像题记考证,石佛镇权氏石造像应建于西魏恭帝三年(556)。

按题记中“世父母”、“子景”等判断,造像是为父母亡故发愿所建。以权景宣生于北魏正始四年(507),至西魏恭帝三年(556),已有50岁,其父辈均已年长,亡故也是自然的。题记中另有“使持节、抚军将军、大都督权庆□”、“州主簿、都督”、“侄荡寇将军”、“子通”等人,文献记载不详。这些均应为显亲权氏族人。

按以上所述可知,西魏恭帝三年(556),天水显亲权景宣及权氏族人,为亡故父母发愿建造了此尊石造像。秦安县叶堡乡距石佛镇不远,两地间由葫芦河相连,约在清代初年,西魏显亲权氏所建石造像随葫芦河洪水顺流至下游的石佛镇。由于时代较远,造像题记磨损严重,有关文献记载较为简略,使石佛镇权氏石造像的历史不甚清晰明朗。

三 小 结

天水是丝绸之路上的重镇,佛教传播的必经之地。早在十六国时期,天水境内开凿的麦积山、仙人崖、拉稍寺、大象山等石窟寺就反映了佛教信仰在这一地区的辉煌。南北朝时期,朝代更迭频繁,社会动荡不定,使处于水深火热中的民众对佛教信仰更是空前盛行。特别是北魏时期,统治者对佛教的极力推崇和宣扬更是达到空前的高潮。《魏书·释老志》载:“魏有天下,至于禅让,佛经流通,大集中国,凡有四百一十五部,合一千九百一十九卷。正光已后,天下多虞,王役尤甚,于是所在编民,相与入道,假慕沙门,实避调役,猥滥之极,自中国之有佛法,未之有也。略而计之,僧尼大众二百万矣,其寺三万有余。”[6]

居于天水境内的权氏,为商周武帝后裔。商高宗武丁封子元于权国(今湖北宜昌市当阳县东南),后以国名为姓,称为权氏。战国末期,权姓子孙迁于天水一带定居繁衍。东汉天水郡显亲县(今天水市秦安县叶堡乡)是陇右权氏居住的中心地区,至北朝时,显亲权氏人丁兴旺,已发展为大姓望族。天水地区浓厚的佛教信仰氛围,使得权氏族人对佛教的信仰十分虔诚,并表现出了极大的热忱,在居住地建寺礼佛,雕凿了数量众多和题材各异的佛教造像,以寄托他们的哀思希望和精神需求。石佛镇权氏石造像就是他们信仰佛教的见证。

目前,在天水出土发现的秦安权氏佛教石刻造像,不仅刻制精美,而且大多刻有发愿题记,成为北朝权氏造像的独特现象。如现存甘肃省博物馆、出土于天水秦安县的西魏大统二年(536)权氏石造像塔(图3),高172厘米,三层塔身,方形楼阁式,每层之上有塔沿覆盖,檐角平直,无起翘,雕出瓦垄和屋脊。塔每层四面开龛,分别雕刻佛、菩萨、弟子、侍者及供养人。最下层刻有题记“大统二年岁次□□正\月癸卯朔廿八日□□\清信仕权丑仁兄弟……”[7]现存甘肃省博物馆天水秦安县出土的西魏大统十二年(546)权氏造千佛碑(图4),高120厘米,宽67.5厘米。四面雕刻,四龙蟠交式碑首。碑正面正中雕兽面,下部开圆浅龛,龛内雕刻一佛二弟子二菩萨。佛结跏趺坐于须弥座上。大龛之下七个小龛内雕刻坐佛七尊。坐佛下有十排浅浮雕千佛,千佛之下依次雕刻供养人像、车马出行图。碑阴上部拱形龛内雕一佛二弟子二菩萨。佛结跏趺坐于须弥座上。龛外两侧刻两只护法狮子及御狮奴。大龛之下为千佛,下刻发愿文“大魏大统十二年□□弟子权早□供养佛”[7]。天水秦安县中山乡张湾村圆通寺出土的权氏造石塔残件(图5),残高22厘米,宽18厘米,厚8厘米。较完整的一面刻有佛教经变故事,侧面刻发愿文“略阳郡藏善荣权洪……比丘安海权……”除实物外,地方文献也有记载。《天水县志·地舆》载:“天和元年七月二十五日,迁州前长史别驾、柱国蔡国公府参军权彦,弟、陇右府参军景晖等,为其弟景略造石浮图碑记等文。”[8]该造像碑出土于秦安县云山镇追远寺,原碑已佚,县志录有发愿刻文。

石佛镇权氏石造像和天水境内出土的权氏佛教石刻,按地缘关系均应为北朝秦安权氏家族所建造。无论石造像、石塔及造像碑,在整体设置和图像布局上虽有差别,但石刻之间又体现了一定的紧密联系和传承,受地域文化、家族观念及刊石记功思想的影响,权氏佛教石刻上大多有功德主发愿文、题名及纪年铭文。这种建造模式对研究北朝时期天水地区的佛教艺术风格的转变提供了实物资料。甘肃现存的北朝石刻多数未见铭文题记,天水境内权氏所造石刻相互之间的承袭特点,反映了天水地区早期佛教艺术融合的风格,成为该时期佛教石刻地域化和样式风格研究的代表作。

参考文献:

[1]费廷珍,胡,编撰.直隶秦州新志[M].乾隆二十九年刻本.

[2]安维峻.甘肃新通志[M].宣统元年刻本.

[3]张维.陇右金石录[M].兰州:俊华书局,民国三十二年.

[4]令狐德棻.周书:权景宣传[M].北京:中华书局,1971:477.

[5]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1987:4685.

[6]魏收.魏书:释老志[M].北京:中华书局,1974:3048.

[7]俄军.主编.甘肃省博物馆文物精品图集[M].西安:三秦出版社,2008:210.

[8]哈瑞,任承允.天水县志[M].民国二十八年石印本:74.