历史从不拒绝想象—论中华文明历史题材美术创作

2016-11-30□郑工

□ 郑 工

历史从不拒绝想象—论中华文明历史题材美术创作

□ 郑 工

一

当我面对王宏剑的油画《楚汉相争·鸿门宴》时,那段熟悉的历史故事在我的眼前活灵活现了。至少在我的阅读经验及想象中,没有拂逆之处,但能出乎意外。所谓拂逆,即与文献描述的事件情节相悖;所谓意外,即能独构一种叙述语境,在特定的瞬间看到你未曾想到的东西,并通过形象直逼你的心灵,我们常说,那是被触动了。一段停留在文字上的历史,被转换成了视觉的图像,画家提供给我们的观看视角,成为解读的关键,其中充满难能可贵的智慧。如“范增数目项王,举所佩玉玦以示之者三”(《史记·项羽本纪》)就成为画面切入点,由此导致“项庄拔剑起舞,项伯亦拔剑起舞”。我们没有必要一一去对证文献,以为项王坐西朝东,范增坐北朝南,何以举玉玦向东目视?画家的道理在于范增的左侧(东边)是画面中心,项庄与项伯正拔剑对舞,高潮叠起,情节扣人心弦,范增的目光自然也从西飘移到东,手并没有放下。目光飘移,就是重建画面的叙事关系。当事件前后两个情节在一个画面上叠置,内涵扩展了,人物的空间关系得重新调整,这就需要想象,只要关键性的情节在,事件陈述的逻辑就成立。其实,还有一个后续情节也被画家穿插进来,如樊哙带剑拥盾入军门,“嗔目视项王,头发上指,目眥尽裂”,而“项王按剑而跽”(《史记·项羽本纪》),目光直逼樊哙。这是又一条由目光牵引的叙事线索,与前者交叠在一起,构成鸿门宴的整体语境。而刀光剑影中的沛公,把酒吟唱,神态自若,将生死置之度外,也是画之语境所必然。这在文本中未着一字,完全出自画家的想象。

绘画创作不是为了图解历史,可历史画也不是信马由缰的自由创作,问题是我们在怎样的情况下才能为历史画创作争取一份自由。人们面对历史,总以为那是既有的事实,与想象无关。历史学家也是在各种史料中不断对证,试图寻找历史的真相,绝不会放纵自己的想象。可是,过去留给我们的都是片段性的东西,如果是实物,还具有视觉的外观,如果是文字,那么,通过抽象的符号能还原历史的图景么?于是,历史学家要对某一事件进行陈述,就必须拼接那些片段,而所借助的工具,则是被称之为逻辑的那套思维方式。特别是因果律,将所得到的事实材料根据时间的先后顺序排列,前者为因后者是果,将原因作为前提。那些因果关系的建立是有条件的,即必须在同一空间或同一语境中,前因与后果有着必然的联系。可这种必然性往往建立在历史学家的阐释中,是由他们去论证的。在事件的时间与空间关系上,可以依据事实或文献加以证实,唯独语境,能让那些故去的事实“活”过来,让一堆片段性的东西在意义上相互关联,成为能发声的一段历史,这就需要想象去触动历史学家。

在这一方面,历史学家总是小心翼翼,将这想象还套上“合理”的笼头。什么是合理的?就是所谓的合规律性,不违背逻辑关系。似乎只有这么一条缝隙,留给了历史学家想象。其实,想象的推测是建立在可能性基础上。有时是一因多果,有时是多因一果。对于一位历史画作者,他的想象空间也在这么一条缝隙,也就存有这么一线光明。

二

参与“中华文明历史题材美术创作工程”的美术家们,当他们接受创作任务,选择某一个特定的历史题材,也许他们的第一个反应就是“画面”,即那些题材是否入画?我能够以什么视角、以怎样的方式去呈现这一历史?主体形象是什么?这一系列的发问,其实只是围绕着一个核心问题,就是语境,能让一切相关的材料汇聚并构成关系的意义场域。

对于画家,语境问题更为突出,因为在画面上,画家必须考虑到画面的每一部分,或者说,他的画笔都得接触到画幅内的每一个角落,无论是虚是实。虚的问题,在写实性油画上只是局部的相对地存在,不如中国画的空间构成,可以大面积留白,以为虚空;或如雕塑(不包括浮雕),其主体之外的空间,都是可利用的又无须落实,让其意义自行放射。造型艺术上的虚,其内涵多在人的心理层面上生发,与想象力有关,甚至可以说,那就是一个想象的空间。回到画面上,因为边框的缘故,之外的空间虽然也会对画面效果产生影响,但其意义生成,全依赖画面的经营。所有进入画面的事物,都成为道具,它们之间的关系只能由画家处置,并围绕着设定的主题讲述故事。也许远景会虚些,有些暗部会虚,虚只是为了映衬实的,不形成独立自足的意义空间。所以,经典的历史绘画语言就是写实。写实的最大特点,就是能让观者如临其境,无论视觉或心理,都能在直观的体验中形成判断,尽管是误,亦以为真。真与实,并不是同一概念,但在绘画中,因写实而求真,真就是一种存在感。历史画容易遭到指责的,往往也在于此。比如,画中人物的服饰道具或场面中的礼仪制度,与文献记载是否相符,与文物图像是否一致。如果认真考究,是否也会出现一叶以障目的现象?虽在同时代,但拿甲地的物如何去印证乙地的物,即便是同一文化圈,因为创造的缘故,形态的变异总在发生,而文化的传播也是四面八方的事。在一定程度上,“典型器”可以说明某种普遍的样式,可也不是那么绝对。如果我们一味照搬典型的器物形态,岂不将复杂的历史现象简单化了—似乎北宋百多年,就那么几样器物。即便取当时当地的物件形象入画,真是真了,实也实了,但与画面的语境是否协调了?是否生动了?至于事件如何描述,其合理性如何,又是可以再讨论的。换言之,涉及语境问题,画家就可以谈自己的看法,他认为就应该如此这般,他的想象力必须起作用。

王赞、王雄飞、卞文学、王昶、王丽旻 河姆渡文化 270×529cm 纸本设色

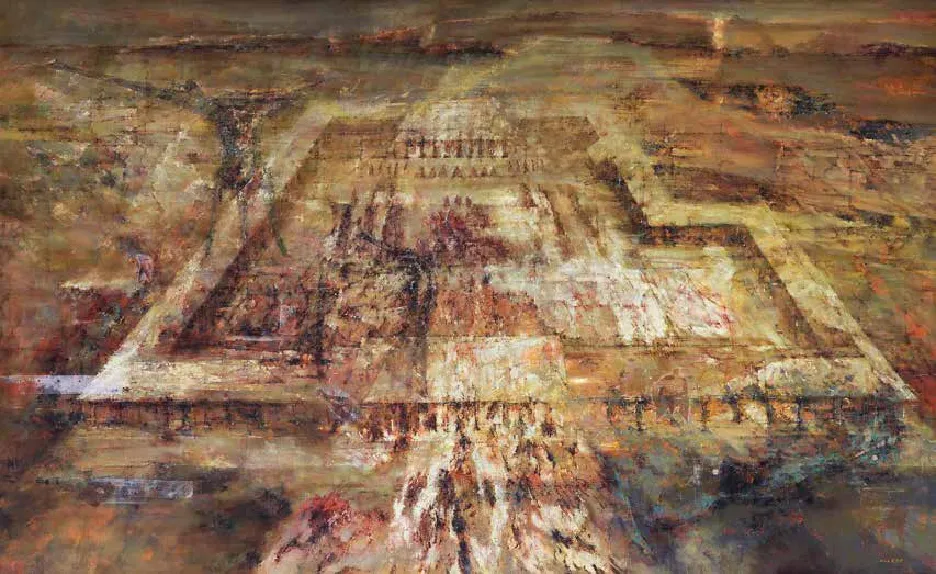

任何一个画面都是历史的重构。比如“秦始皇统一中国”,题目很大,意义多层。提供给画家的文本就有三个不同的视角:一是十年征战,统一六国;二是中央集权,推行郡县制;三是规范文字,统一度量衡。若分性质,则是军事、政治、文化;若分时段,则军事为先,政治与文化随后。当然,军事也是政治的极端手段。无论在时间或空间的处理上,绘画的局限性都非常大。卢雨的版画《秦王扫六合》就将画面定在“征战”这一历史环节,但不表现任何一次具体的战役,只是以兵马列阵的构图横向一字展开,头顶上旌旗猎猎,黄尘蔽日。隐约间,秦王嬴政戴冕旒,居中立于马车之上,统帅全军。这一语境摆脱了日常叙事,所有的事件都被淡出画面,不谈情节,只论象征。以文献论,似乎应和了这么一句:“寡人以眇眇之身,兴兵诛暴乱,赖宗庙之灵,六王咸伏其辜,天下大定。”(《史记·始皇本纪》)那是在平定六国之后,秦王准备改名号、称皇帝、建帝国之时。历史上有这么一个瞬间,不过到底是如何一番景象,全在于人的想象。作者的智慧就在于不陷入具体的情节,只截取综合性的意象,以气势撼人。特别是“眇眇之身”与“赖宗庙之灵”,成为主导画面的关键之词。有意思的是,画家在刻画军士车马时,大量借用了秦始皇陵墓中出土的陪葬俑形象,因为是当时的造型,在物的层面上无可非议,省却了作者许多考证的环节,可无论如何写实,毕竟是俑不是活生生的人或马,何况还需转换为版画的图像。在初稿时,画面以人与旗平分秋色,各占一半,几乎不见天日,就是一堵墙挡住任何人的去路,画面有一股强悍的霸气,无论是“出征”抑或“凯旋”。到完稿时,人物车马的阵势被压缩,天空出来了,“日之方中,在前上处”(《诗经·邶风·简兮》),雄鹰展翅飞翔,画前又增加了一排人,身披铠甲,垂手背面而立,不持任何器械。这些兵败受降之人的出现,在“征战”主题之外,将平定六国的事拉进来了,增强了叙事性,但在一定程度上减弱了画面的象征性,特别是画面空间的加大,有了纵深感,与天空相对应,节奏缓慢了,语境也为之一变。

在司马迁《史记》有关秦始皇的叙述中,十年征战,前后事件交待得也算是清晰,但那时间的维度如何才能被压缩简化到一个画面?那么,只能放到没有具体时空指向的环境,而且情节被简化了,人物的表情也被略去了,动作比较单一,又借鉴了秦始皇兵马俑那些厚实朴拙的造型,尤其是前排的受降兵士,在顶部光线下显得更为凝重。人们停留在画前,不会去琢磨秦始皇如何平六国,文献中的那些事实际上也被忽略,不自觉地陷入某种氛围被感动。画面上的形象不是为了去印证哪段历史,而是借助那段历史去放逐思绪,如唐代诗人许浑唱曰:“势入浮云亦是崩”(《途经秦始皇墓》),只是一声感慨,内有说辞无数。如此这般,绘画的意义才凸显出来。诗意与诗境,是绘画之魂。

三

有历史人物或事件的存在,总算还有所依据,如果仅凭一部历史文献要求画家去表现其历史性的贡献及存在的价值,那画家依据什么?如一部《诗经》,一部《孙子兵法》,一首《大风歌》,《〈周髀算经〉与〈九章算术〉》《兰亭雅集》或《永乐修典》,均见诸文字,但其中差别很大。

《诗经》收古诗三百,有民间歌谣,有正声雅乐,还有祭祀的乐歌,虽较庞杂,可毕竟是诗,言辞间形象跃然而出,可以引发共鸣。林蓝的中国画《诗经·长歌清唱》,采用扑朔迷离的手法,在色彩斑斓间用富有灵性的线,勾画出仪仗车马、编钟琴瑟、笙歌鼓乐,表现王者采诗、礼乐共鸣的“颂”之主题;在“风”与“雅”之二部,有驱使耕牛的农夫,或“同我妇子,馌彼南亩”“春日迟迟,采蘩祁祁”(《七月》)的妇人;也有飘忽而至的青年男女,“秉兰赠芍”(《溱洧》)或“琴瑟友之”(《关雎》),秋水伊人,甚为浪漫。林蓝此画五易其稿,从初稿的横幅长卷到终稿的纵向立幅,延绵展开的叙事方式转为上下贯通的整体观看,既层层递进又一气呵成。画中间的那位女子想必是庄卫公夫人罢,“手如柔荑,肤如凝脂,领如蝤蛴,齿如瓠犀,螓首蛾眉”(《卫风·硕人》),这种清扬婉约之美,一旦到画家笔下,其情致就非想象所能及的了。《大风歌》是汉高祖刘邦所作,文辞不多,可诗产生的历史语境却很清晰—其平英布得胜还军,过沛县邀故人共饮,酒酣击筑而歌;而且,诗的意境也很突出。所以,袁武的中国画《大风歌》便抓住起句“大风起兮云飞扬”,大风起,音乐声也随之响起,主导了画面人物的动作与节奏,最后以惊天地动鬼神的歌舞形象取代了初稿中的宴饮动作。《兰亭雅集》既是一次雅集,也是一部诗集,为东晋永和九年三月三,王羲之等42人在绍兴兰亭集会,饮酒赋诗所成,共37首。可无论是此画初稿时的刘国辉与盛天晔,还是终稿时的李乃宙,画面均落在雅集(修禊)这一事件上而非诗本身。同样这一事件,刘国辉的人物组合三五成群,沿水边各自饮酒赋诗,挥毫作书,突出“曲水流觞”的整体意境;而李乃宙的画则以王羲之为核心人物,以其书写的《兰亭序》为重点情节,构图紧凑,人物视线较为集中,似有高潮迭起。人物的表情突出了,景物因素被缩减,“曲水流觞”成了贯穿事件叙述中的线索。前后二者语境设置的差异,与画家的想象有极大的关系。文字的阅读留给人们的想象空间就不小,尤其是诗的文本,其意象具有发散性,落到何处,是画家的事。

郭北平 仰韶彩陶文化 510×379cm 油画

潘鸿海、陆琦、汪文斌 良渚文化 270×530cm 油画

《周髀算经》是天文著作也是“算经十书”之一,《九章算术》是一部有关应用数学的古籍,二者在内容上有联系,但都是抽象的文字,依据逻辑推理演算,要用形象化的方式表达出来,只是一些图解性的符号。如《周髀算经》中的四分历法或勾股定理,文曰:“若求邪至日者,以日下为勾,日高为股,勾股各自乘,并而开方除之,得邪至日。”(《周髀算经》上卷二)当然,也有周公问商高的故事,如“请问昔者包牺立周天历度—夫天可不阶而升,地不可得尺寸而度,请问数安从出?”而商高答曰:“数之法出于圆方,圆出于方,方出于矩,矩出于九九八十一。”(《周髀算经》上卷一)以下回答还有一系列有关数的推演,并作图,说明“勾三股四弦五”的定律。由于周公弦图后来失传,传世文本印了赵爽的弦图,在学界引起争议。那么,现存的只是南宋时的传刻本,谁能证明原版本成于西汉?作者是谁?有人以为这是赵君卿(即赵婴,亦名赵爽,有人以为误)所作,也有人认为此成书于公元223年,有人认为商高只是寓言故事中的人物,“勾股定理”是东汉人添加的。这本书,被认为在北周为甄鸾重述,后又为唐之李淳风等注,也有人认为这些全不可信,有可能是南宋人伪造的假文物。这段学术史上的疑案是否要交给画家去判断?又如何让画家通过画面用某种视觉形象去呈现?因为作者的问题难以确定,缺乏主体性人物,而这部文献又经过几个朝代不断整理编撰,更难以将其放到特定的历史情境或事件之中,从而极大地限制了画家想象力的发挥。至于《九章算术》,作者也不可考,也是经由历代增补修订而成,例如西汉的张苍、耿寿昌,还有魏晋时的刘徽为之注。是书内容十分丰富,收录246个数学问题,分九章,如方田、粟米、衰分、少广、商功、均输、盈不足、方程、勾股,同样是“算经十书”之一。与《周髀算经》合为一题,意在彰显中国古代数学的成就,可画面在哪?难道就将那些参与编撰的作者一一画出,用榜题的方式标注姓名,让他们与一群图形符号混杂在一起以为示意?

若论文献汇集,莫大于《永乐大典》与《四库全书》,前者是类书,后者是丛书,而这两个标题下的画作构思切入点也完全不同。《永乐修典》为水墨画,作者的思维一下子就从文本中跳出,不受限于任何一部书,而将画面定格于“编撰”。作为类书,编撰者主体的意义与价值更为凸显,更何况这部书是在明成祖一再敦促下,先令解缙主编,再命太子少傅姚广孝、解缙、礼部尚书郑赐监修以及刘季篪等人重修,共动用朝野2169人参与。书成于永乐六年(1408)冬。据《进永乐大典表》所记,共22877卷,目录60卷,分装11095册。初稿时,画面以浓淡墨分两个层次,背景为满架的图书,前景以几组人物分别构成受命议事、收集上呈、编撰审定等环节,并不注重图书的具体内容。《四库全书》为木刻版画,作者的着眼点在图书本身,并以图书上架的方式分层分类,意在笼括经、史、子、集四部所有的类型。画的中心设定一个情节,即乾隆帝颁发谕旨,鸿儒云集,祥云环绕。画面最突出的意象就是祥云流布,这虽是虚像,却统领了那些繁杂的书目,避免平铺直叙,而且以祥云分隔了书目与图像。图像,是绘画必不可少的语言,文字也加入与图像互读的过程,颇见作者的匠心,极大增强了视觉的阅读力度和强度。整幅画可用“林林总总”及“浩浩荡荡”两词加以形容,整体气象恢弘,而局部的细节引人入胜,这就迫使观众不断地贴近画面,进入具体情境。

李建国 尧舜禅让 506×378cm 油画

章仁缘 大禹治水 270×530cm 油画

黄启明、顾亦鸣、罗海英 夏都二里头 270×440cm 版画

韩黎坤、王超、曹兴军 甲骨刻文 186×429cm 版画

论图书规模,《四库全书》远大于《永乐大典》,编撰人员也远远多出,经历的时间也长,故事必然很多,仅纂修官、分校官与监造官就达400多人,参与工作者近4000人。因此,内容的取舍问题较为突出,用细化与零散化的方式,能够在量上相对容易满足题材的要求,并以连缀的带状构图,消除了时空的间隔。

四

认识造型艺术的局限,在进入历史题材的创作领域可以避免一些尴尬,同时也会让艺术家在困境中寻找出路,激发创作灵感,用时下的话语,就是“逆袭”。不少传世杰作,也就在这种状况下产生。在这次“中华文明历史题材美术创作工程”的选题目录中,编目者也许考虑到纯文字文本的图像转换问题,有的题目就在文本之外加上相关的人物或事件,如《老子与〈道德经〉》《战乱中的墨子》《屈原与楚辞》《司马迁与〈史记〉》《王充著〈论衡〉》《贾思勰〈齐民要术〉》《范仲淹著〈岳阳楼记〉》等等,还有《〈周易〉占筮》《〈唐律疏议〉与官衙断案》,与人物相关的文本较多,与事件相关的文本较少。这里就有一个重心偏移问题,以人或事为主还是以文为主。其实,真正的难度还在于文本的图像阐释,有了人与事,相互间的关联性应是重点。

如冯远的中国画《屈原与楚辞》,文图互补,文是注脚而图是主体,图之主体又在屈原。历史上画屈原《九歌》者多,如宋代的李公麟(传)、元代的张渥、明代的文徵明与陈洪绶,就近者有徐悲鸿与傅抱石;而画屈原《离骚》者少,如明末清初的萧云从有一木刻版画(版刻者汤用先),系插图稿,至今难觅原刻初印本。而且萧云从也画《九歌》,可能那是祭神乐歌,比较浪漫,易于激发想象。清乾隆间门应兆奉旨在萧云从画稿基础上补其脱落,名曰《钦定补绘萧云从离骚全图》。《四库全书总目》言及萧云从的《离骚》,云其有感于前人画此图“不过一篇一章,未能赅其情状”,故“因其《章句》,广为此图”。冯远所画楚辞内容主要取材于《离骚》,《离骚》是一首具有自传性质的抒情诗,从家世谈起直至其踏入政治生涯,“路幽昧以险隘”,帝王喜怒无常,不辨忠奸,导致其遭谗被逐,决意升天远游。整首诗跌宕起伏,思绪延绵,主题落在何处?不仅决定着画面的主体形象,也决定着画面基调。冯远画的核心词,我以为是“吾将远逝以自疏”,以此构成整体意象。从画的下端到上端,倏生倏灭的幻境纷至沓来,随着冉冉飘升的祥云,逐一展开,瑰奇迷幻,基调浪漫,没有太多的抑郁与悲情。特别是画面正中的屈原形象,初稿时也许取“宁溘死以流亡兮”之词意,表现其在汨罗江畔欲投水之前的悲怆之情。“吾独穷困乎此时”,其双手伸向天空,昂首长啸,长发披离,似为仰天叩问:“鸱龟曳衔,鲧何听焉?顺欲成功,帝何刑焉?”(屈原《天问》)到终稿时,这个形象则改为屈原昂首挺胸屹立岸边,一手伸向天际,似乎指天自问:“余固知謇謇之为患兮,忍而不能舍也。指九天以为正兮,夫惟灵修之故也。”(屈原《离骚》)主题转向了,这种情绪自然也就引导了画幅上端的种种意象,如“为余驾飞龙兮,杂瑶象以为车。”“扬云霓之晻蔼兮,鸣玉鸾之啾啾。”(屈原《离骚》)云蒸霞蔚,日月映照,百鸟飞翔,一番欣欣然的景象,颇似屈原的理想国。以致于那些在山水间播散香花的美人,凌空飞舞;而“吾令凤鸟飞腾兮,继之以日夜。飘风屯其相离兮,帅云霓而来御。纷总总其离合兮,斑陆离其上下。”(屈原《离骚》)其诗之意象,随手拈来,比比皆是。画上题跋即“屈赋辞意”。又如丁一林的油画《〈唐律疏议〉与官衙断案》,是由文本与事例相互印证的选题,但文本是一部法典,有律文和疏议,要应用事例去阐释文本,全在于画家的构思。从初稿到终稿,构图基本不变,只是左右调换了位置,其原因在于画面的主角,那位穿红袍的五品官员所佩带的银鱼袋是在右侧,以初稿的角度就看不到了。同时,台上伏案记录的师爷,执笔的右手也挡住了光线,不甚合理。(丁一林《笔随心动,创作有感》)从这一细节便可见丁一林的创作十分严谨,只在一个特定的时空关系中去探讨事物存在的合理性,即便所有的情节都是虚构的。任何一个人物形象,包括他的服饰、动作,既要符合他的身份,也要适合他与画面其他人物之间的关系,甚至增加或变换一种颜色,必然也就引起整个画面的结构性变化。所谓的可能性,都得进入画面中才能给予判断。比如色彩布局问题,原先设想的是黑白红组合,后来因为文史专家提议将一组红衣的衙役改为几位官员在商议,在情节设定上更贴近“疏议”的文本要求,而不仅仅是断案,可因为官员的服饰在色彩上有要求,如六品到九品官其服饰是蓝色或绿色,这一变动让丁一林一个半月没有动笔,都在思考调整画面的事。作为一位写实的油画家,合理性是制约画家想象力的重要因素,而且,他必须找到一个逻辑的支点作为推理的前提,不论是情节的设定还是画面色彩关系的调整。后面这些环节也需要想象力的介入,实际上,关系问题也是在想象力的控制之下,比如和谐,其最终的完成就在人的想象中。

李也青、谭崇正、王晓愚 青铜文明 279×534cm 纸本设色

张国强 武丁强盛 270×530cm 油画

陈宜明、郭健濂 文王兴周 508×280cm 油画

李新华、吴诗中、车海峰 武王伐纣·牧野之战 270×532.5cm 纸本设色

康宁、付继红、臧亮 周初诸侯大分封 305×503cm 版画

五

如果题材本身就是在人们的想象中虚构的,如《中国神话传说》,虽见诸历史文献,但文字上的张力就很大,特别是那些创世神话,也无实物可加以验证。那么,其想象的合理性在哪里?我以为,一是发掘神话题材可以探视人类集体无意识中的内容,从而寻找产生神话的文化根源;二是表现神话题材可以验证某种艺术形式在想象力作用下的生成规律。而这种合理性的追问,多在学界而不在艺术界。

那些以神话题材创作的艺术作品,多是某种被固化了的艺术形式,或者说,其风格化的倾向比较明显。但某些图式也会沿用,这与文字的类型化表述也有关系。如女娲补天,《淮南子·览冥训》曰:“往古之时,四极废,九州裂,天不兼覆,地不周载……于是女娲炼五色石以补苍天,断鳌足以立四极,杀黑龙以济冀州,积芦灰以止淫水。”大家都是根据这一描述领会形象,构造语境,难以超越这一认知去独创。那么,其差异就体现在艺术形式上。嫦娥奔月,文本也见诸《淮南子》,创作情况大抵如此。是艺术家的想象力萎缩了,还是大众审美出了问题?问题也许就出在文本上,因为大众的想象力都被文本绑架了,如果艺术家的想象超出大众的认知,与其心理的预期图式不相吻合,就难以被认可。那是什么?那什么都不是。谈到神话的文本,我们不能忽视其民间的口头传播,甚至还会以图像的方式转换到民间刺绣或版画、剪纸等方面,成为某种具有特定意义指向的图形符号。如盘古,就有一把大板斧;夸父,就有一轮太阳;精卫,就有一对翅膀;女娲,就有一块石头;仓颉,就有一批刻画纹;伏羲,就有一张八卦图;愚公,就有一座大山;神农,就有一堆草药;嫦娥,就有一轮月亮;牛郎和织女,就有一条银河或鹊桥。神话中的主体形象,基本都拟人化了,有性别之分,有年龄之别,这些都是文本所规定,没有留给艺术家太多的想象空间。面对这一选题,艺术家的注意力可以集中在造型语言本身的特性,体现个人手法,让想象力在这一方面发挥作用,如曾成钢的浮雕作品。

高小华 《周易》占筮 509×380cm 油画

想象的空间被打开了,许多意义都被推入幻象中让其自由生发,客观的约束力就减弱了。有些限制是客观造成的,但不少限制是人为的,有时是自己造成的。在中华文明历史题材的美术创作中,限制与反限制的关系十分微妙,问题都是辩证的,没有那么绝对。强调想象力在历史画创作中的作用,鼓励的是人的创造力。缺乏想象力,艺术作品必然苍白,也缺乏感染力。艺术家要有带领观众的自觉,要知道最吸引你的是什么,那么,这可能也会吸引他人。在物理空间中,吸引是一种空洞效应;在人的心理空间中,吸引却是想象力高度爆发的结果。当然,有人说要陌生化,有人说要放空,有人说要合理。我们难以想象缺乏想象力的历史表述会是怎样,也难以想象处处都在想象中的历史何以成为历史。历史的写作如此,历史题材的美术创作更是如此。

(作者为中国艺术研究院研究员)

责任编辑:郑寒白