公司内部治理结构对企业绩效影响的实证研究——以中国制造业A股上市公司为例

2016-11-30任晓聪郑伟

□和 军 任晓聪 郑伟

公司内部治理结构对企业绩效影响的实证研究——以中国制造业A股上市公司为例

□和军任晓聪郑伟

企业绩效水平是公司内部治理结构合理与否最直接的反映。本文以沪深股市733家制造业企业为样本,从所有权集中度、董事会特征、管理层激励三个因素入手,对公司内部治理结构与企业绩效的关系进行实证分析。研究发现:所有权集中度与企业绩效呈显著的倒U型关系,董事会规模与企业绩效呈不显著的负相关关系,董事长兼任总经理有助于企业绩效水平的提高,而提高独立董事比例并不能对企业绩效水平的提高起到明显的促进作用,管理层持股比例的提高反而会降低企业绩效水平。

内部治理结构 企业绩效 所有权集中度 董事会特征 管理层激励

一、引言与文献综述

曾任世行行长的沃尔芬森这样评价公司治理的重要性:“对世界经济而言,完善的公司治理和健全的国家治理一样重要”。随着所有权与经营权分离的现代公司制度的逐渐发展完善,公司内部治理结构问题日益成为现代企业问题的焦点。作为一种结构性的制度安排,良好的公司内部治理结构可以很好地协调企业内外各方利益相关者的权益,降低代理成本,从而有助于提高企业的运行效率和绩效水平。而衡量公司内部治理结构有效与否最直观的判断标准则是企业绩效水平的高低。

内部治理结构主要包括所有权结构、董事会特征和管理层激励三方面内容。理论研究方面,关于所有权结构与企业绩效的关系,认为正相关的理由包括:股权分散导致对经理层的监控不足,使经理人产生“道德风险”,而股权集中则能很好激励经理层努力(Berle和Means,1932);股权分散时小股东监督管理层的成本大于收益,从而产生小股东“搭便车”行为,而大股东则可以通过直接参与经营管理,缓解“信息不对称”问题(Grossman和Hart,1980;Shleifer和Vishny,1986)。认为负相关的理由包括:股权集中度过高会导致大股东为谋取私利而牺牲企业的利益,造成企业绩效下降和企业价值降低。一项对1992-1993年美国974家上市公司数据的实证研究发现,上市公司的企业价值与控股股东持股比例成反比(Fuers和Kang,1998)。此外,还有研究认为两者之间无相关关系(Demsetz和Lehn,1985;Mehran,1995),或存在倒U型等非线性关系(McConnell和Servaes,1990;Myeong-Hyeon Cho,1998)。

关于董事会特征与企业绩效的关系,主要研究了董事会规模、领导结构、独立性三方面问题:董事会规模与企业绩效的研究,也分为正相关、负相关、不相关或非线性关系几种结论。[1]董事会领导结构包括董事长与总经理“两职合一”和“两职分离”两种情况。委托代理理论认为,“两职合一”可能导致经理层产生机会主义行为,使内外部监督形同虚设;而现代管理理论则认为“两职分离”会导致领导者之间发生冲突,不利于统一决策与提升企业绩效。[2]关于董事会独立性与企业绩效的关系,HutChisOn和Gul(2004)的研究发现独立董事比内部董事能够更好地行使监督职能,因而提高独立董事比例有助于提高企业绩效。而Fosberg(1989)的研究则得出独立董事的比例与企业绩效负相关的结论。也有研究以托宾Q值和会计利润为衡量指标,认为独立董事与企业绩效之间的关系不显著。

管理层激励主要包括作为短期激励的高管薪酬与作为长期激励的高管持股比例两方面内容。关于管理层激励与公司绩效之间的关系,大多数研究认为二者之间存在显著的正相关关系。究其原因,主要是高管持股和高薪有助于激励管理层的努力,降低委托代理成本,减少管理层机会主义行为,从而提高企业绩效(Jensen和Murphy,1990;徐向艺等,2007)。也有少数研究认为二者关系不显著(魏刚,2000)。

本文以上市公司中数量最多、最具代表性的制造业企业为研究对象,利用2009-2013年沪深市场733家制造业企业的面板数据,分析公司内部治理结构各构成因素对企业绩效的影响,以期为探索更适合中国国情的公司治理模式提供一个阶段性的经验证据。文章采用主成分分析法构造企业绩效综合指标作为衡量企业绩效的变量,避免了单一评价指标的片面性以及普通的多指标评价体系主管赋权的随意性,从而更能适应公司治理体系尚不完善的中国市场环境,使实证结论更具说服力。

二、企业绩效及其综合指标的构建

企业绩效是指企业在一段时间内运用其所拥有的各类有限资源从事生产经营活动所创造出的价值。企业绩效是按照一定的评价体系和指标要素,采用一定的数理和计量方法,对公司一定时间段内的经营成果进行科学合理客观公正的综合评价。企业绩效综合指标体系构建如下:

(一)选定指标

为了全面反映上市制造业企业的绩效水平,本文借鉴国内外评价体系,选取了4个方面(偿债能力、盈利能力、营运能力、发展能力)共11个指标作为分析的起点。各指标的定义如下表:

表1 我国上市公司绩效主成分分析的指标体系

(二)利用主成分分析法构建企业绩效综合指标

本文以2009年沪深市场上981家上市制造业企业为基础,首先剔除数据缺失项,随后剔除总资产净利润率和净资产收益率为负的企业(剔除异常数据影响)后剩余740家企业,再考虑2009-2013面板数据的连贯性,剔除后几年退市不再拥有数据的企业,最后剩余733家企业。由于实证分析所用为2009-2013五年的面板数据,计算公司内部治理结构对企业绩效的影响,需要分别构造各年的企业绩效综合指标来反映企业的绩效水平。限于篇幅,本节以2009年为例,对上述733家样本企业的11个指标进行主成分分析,构造企业绩效综合评价指标,2010-2013年的指标同样可以通过此法构建。

(三)相关系数检验

首先需要将原始数据进行标准化处理处理,并判断上述指标是否适合做主成分分析。相关系数检验结果如下表:

表2 样本公司财务指标相关系数检验结果

由上表可看出,上述11个指标之间基本呈正相关关系,无需进行同趋化处理。

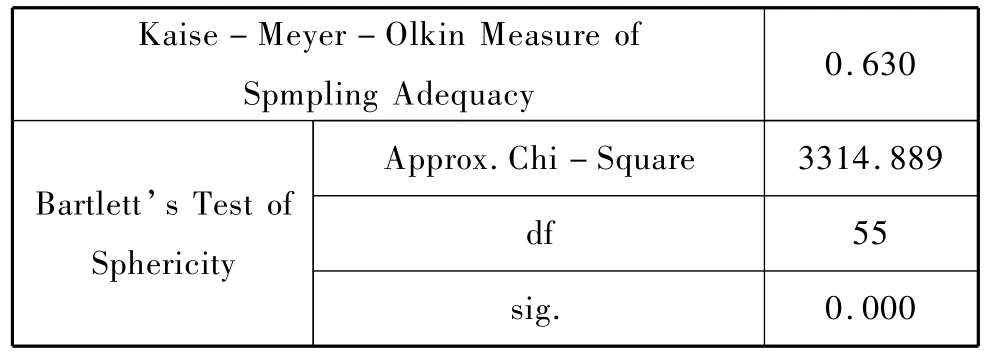

再利用SPSS软件对其进行KMO检验和Bartlett检验,结果如下表:

表3 KMO检验和Bartlett球形检验结果

由上表可知,KMO的值为.0.630(0.5<0.630<0.7,属中等水平),Bartlett球形检验的相伴概率为0.000(sig.=0.000),小显著性水平0.05,拒绝Bartlett检验的零假设,因此认为上述指标适合做主成分分析。

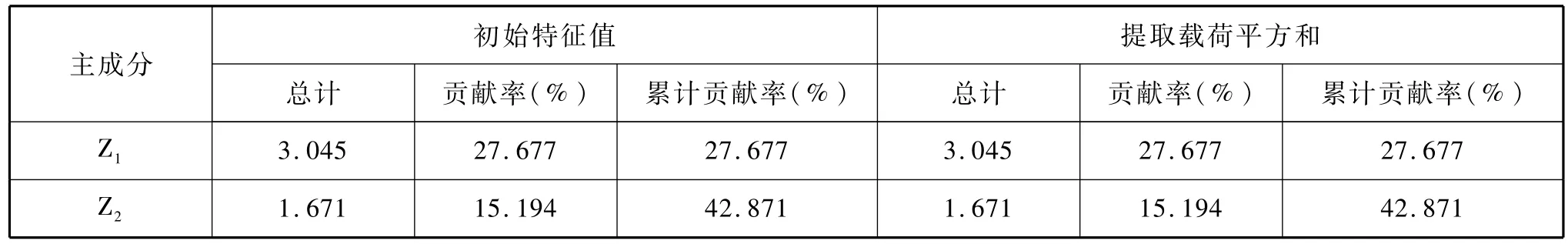

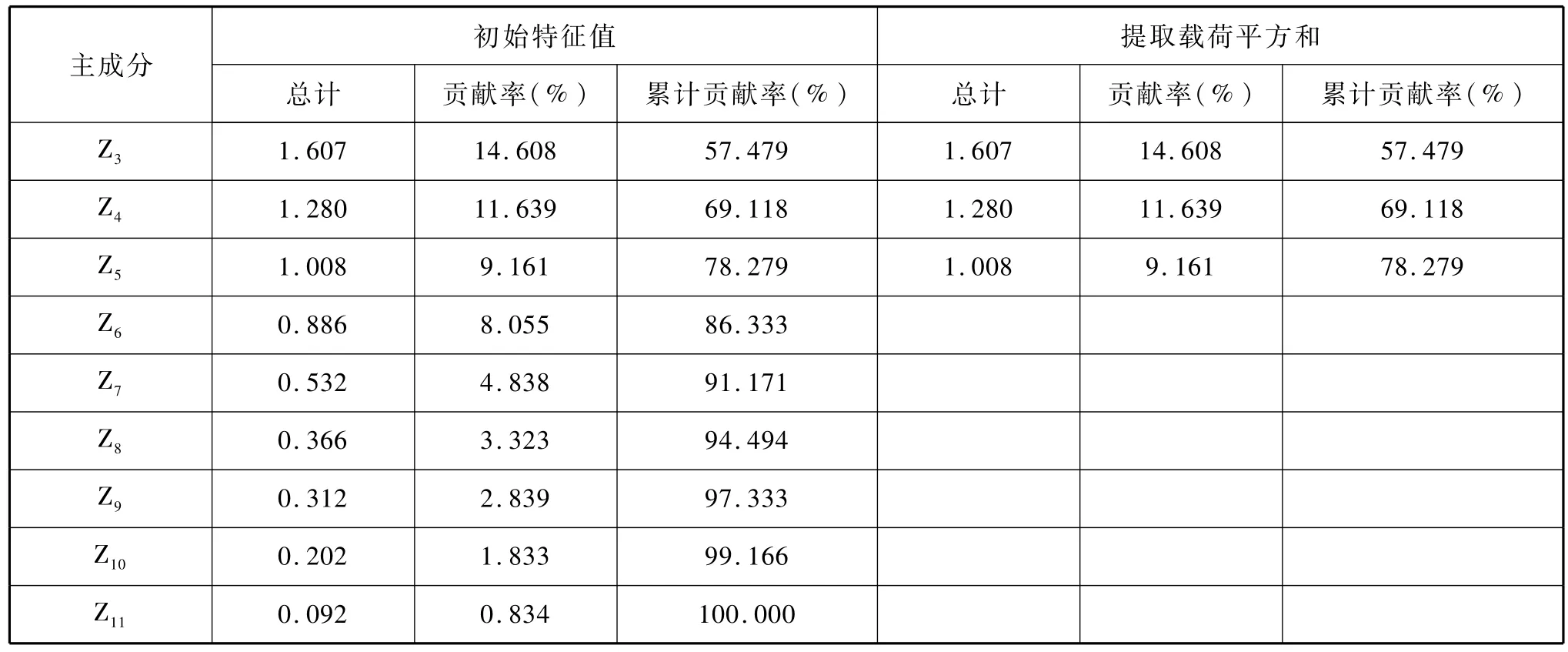

(四)特征值及方差贡献率

各主成分是原指标关于各对应特征向量分量的线性组合,设提取的主成分分别为Z1,Z2,……,Z11,提取的主成分的特征值及方差贡献率如下表:

表4 主成分特征值及方差贡献率

依据上表,前5个主成分的累计贡献率达到78.279%,接近80%(考虑到样本量较大,这一比例已经较为优良),且每个主成分的特征值均大于1。因此,我们选取前5个主成分Z1,Z2,Z3,Z4,Z5来代替原来的11个指标,这5个主成分就能够较好地评价上市公司的绩效。

(五)企业绩效综合指标体系M的构建

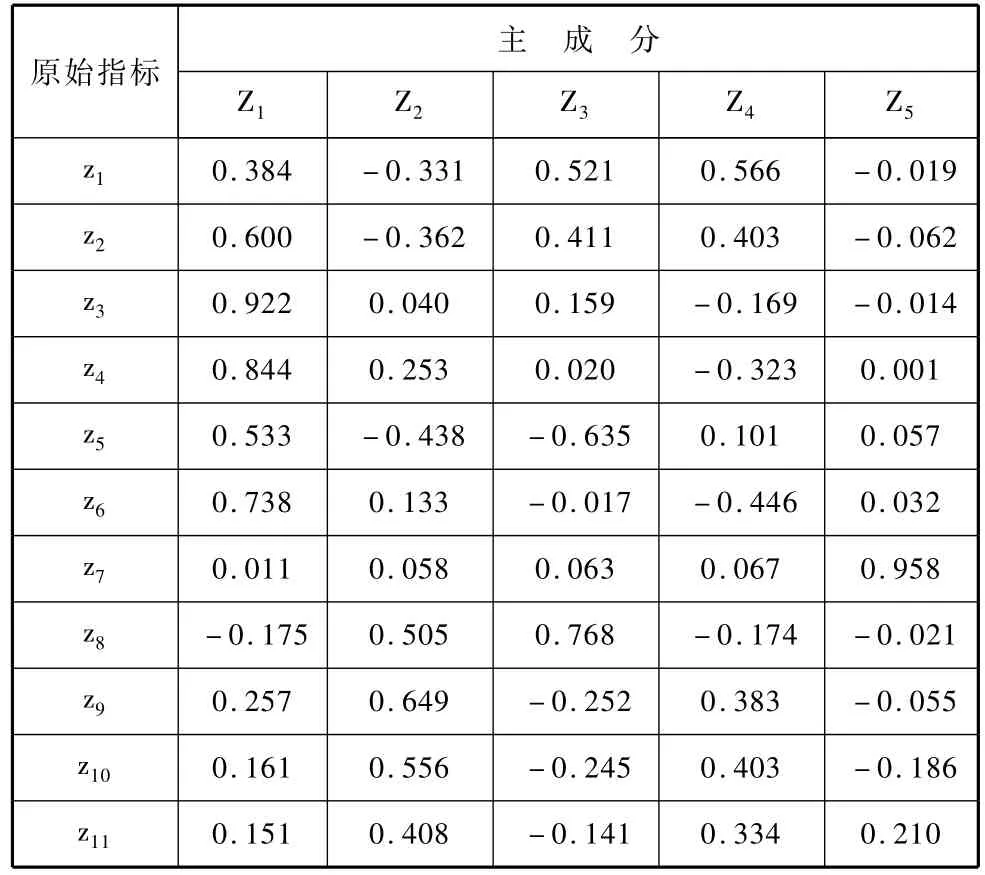

下面我们通过因子载荷矩阵来得到5个主成分的表达式:

表5 因子载荷矩阵

由上表可知,前5个主成分的线性组合方程如下:

Z1=0.384z1+0.600z2+0.922z3+0.844z4+0. 533z5+0.738z6+0.011z7-0.175z8+0.257z9+0. 161z10+0.151z11

Z2=-0.331z1-0.362z2+0.040z3+0.253z4-0.438z5+0.133z6+0.058z7+0.505z8+0.649z9+ 0.556z10+0.408z11

Z3=0.521z1+0.411z2+0.159z3+0.020z4-0. 635z5-0.017z6+0.063z7+0.768z8-0.252z9-0. 245z10-0.141z11

Z4=0.566z1+0.403z2-0.169z3-0.323z4+0. 101z5-0.446z6+0.067z7-0.174z8+0.383z9+0. 403z10+0.334z11

Z5=-0.019z1-0.062z2-0.014z3+0.001z4+ 0.057z5+0.032z6+0.958z7-0.021z8-0.055z9-0.186z10+0.210z11

以每个主成分对应的贡献率为权重,对提取的5个主成分进行加权平均,构造733家制造业上市公司企业绩效综合评价函数为:

M=0.27677Z1+0.15194Z2+0.14608Z3+0. 11639Z4+0.09161Z5

根据上述综合评价函数,我们即可得出所选733家样本公司的企业绩效综合评价指标M。

三、公司内部治理结构对企业绩效影响的实证分析

首先通过主成分分析法构造一个企业绩效综合评价指标M,随后从公司内部治理结构的三大构成要素——所有权结构、董事会特征、管理层激励入手,构建它们与M的多元线性回归模型,通过面板数据模型分析研究我国上市公司治理水平与企业绩效之间的关系。

从国泰安数据库中选取2009-2013年能够总体反映上述制造业企业绩效(包括盈利能力、偿债能力、营运能力、发展能力四方面的内容)的11个指标,通过主成分分析法计算各年各企业M值;随后再收集上述企业2009-2013年的公司内部治理结构数据(包括所有权结构、董事会特征、管理层激励等方面的内容);[3]最后建立计量模型实证分析公司治理结构与企业绩效的关系。

(一)变量选取

首先,解释变量。我们选取如下几个指标作为衡量企业公司内部治理结构的变量。本文采用综合性和代表性最强的CR指数来衡量股权集中度。实际操作中,以前5大股东持股比例之和CR5作为股权集中度的代表变量X1;将董事会所有成员的数量作为X2;我们按董事长与总经理两职合一的状态情况引入虚拟变量X3。当董事长与总经理两职合一时,取X3=1;当两职分离时,取X3=0;独立董事比例变量X4。董事会中独立董事的数量占所有董事会成员的比例作为X4;管理层所持有的股份数与企业总股本数的比例作为X5。

其次,被解释变量。为克服可以财务指标对企业绩效衡量的片面性及多指标综合评价体系赋权的主观随意性,选择上文通过主成分分析法构造的企业绩效综合评价指标M的值作为被解释变量Y。

第三,控制变量。为准确研究公司内部治理结构对企业绩效的影响,引入公司规模变量SIZE和监事会规模变量SUPS作为控制变量,以控制其对企业绩效的影响。SIZE:企业规模越大,资产总量越高,其获得外部融资的能力和可能性越大,进而影响企业绩效。本文选择总资产(单位:10亿元)的自然对数来表达企业的规模效应对企业绩效的影响;SUPS:监事会的规模会对监督作用的高低产生重要的影响,进而影响企业绩效水平。本文以监事会的总人数来表示SUPS。

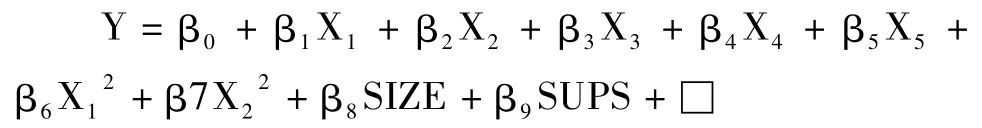

为检验假设的正确与否,揭示公司治理结构变量对企业绩效的影响,我们构造如下模型:

其中,β0是常数项,βi(i=1,2,3,……,9)为回归系数;□为随机变量,表示影响企业绩效的其他变量,且满足□服从标准正态分布。

(二)实证分析

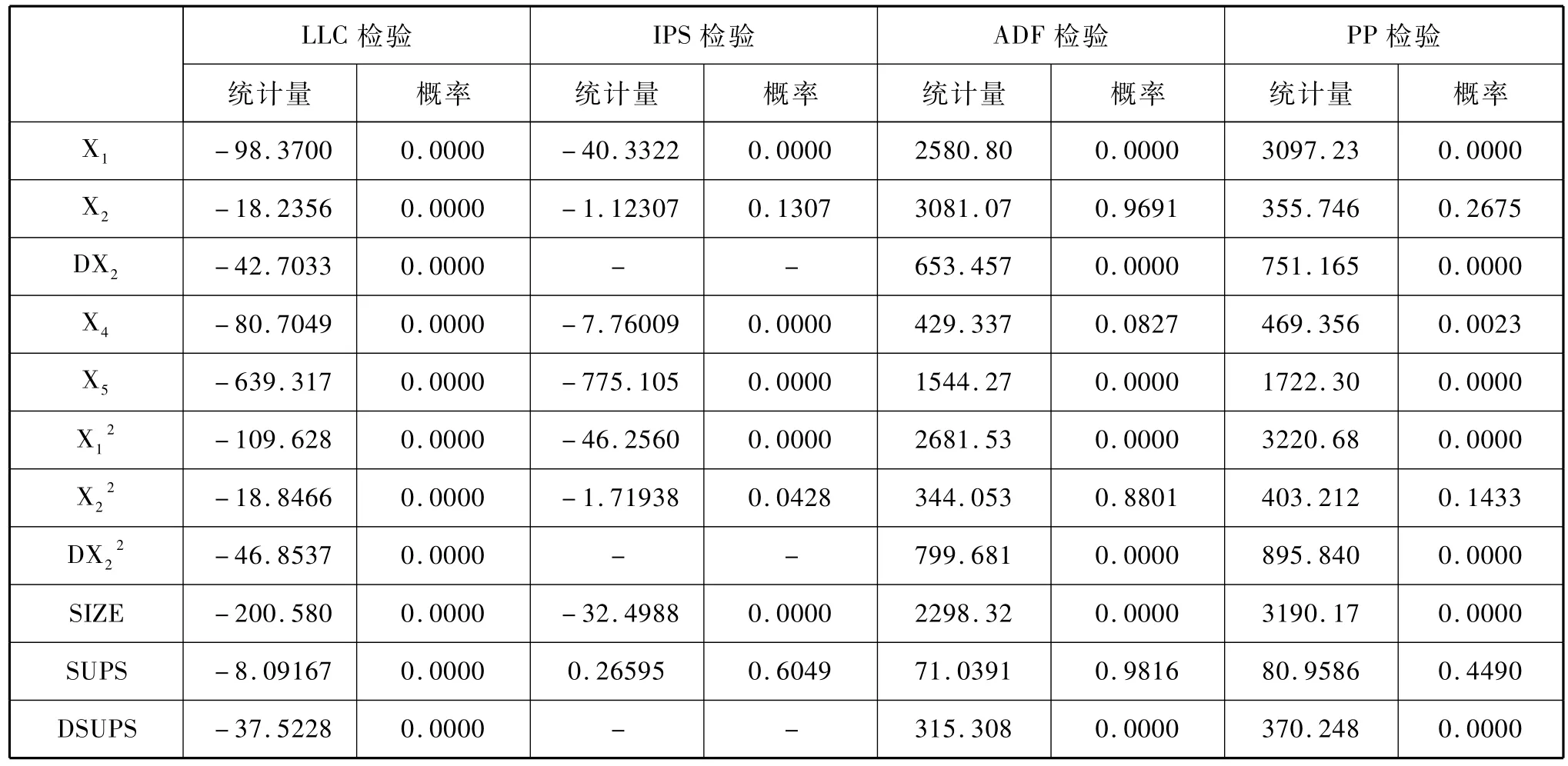

首先,单位根检验及协整检验。为了避免出现伪回归,需要对面板数据进行单位根检验。检验结果如下表:

表6 面板单位根检验结果

由上述单位根检验结果可以看出,变量X1、X5、、SIZE在0.05的显著性水平上均平稳,X4在0.1的显著性水平上也平稳,而变量、SUPS则不平稳(以P值<0.1作为判断依据)。于是,我们对、SUPS进行一阶差分处理,发现它们的一阶差分在0.05的显著性水平上均平稳。

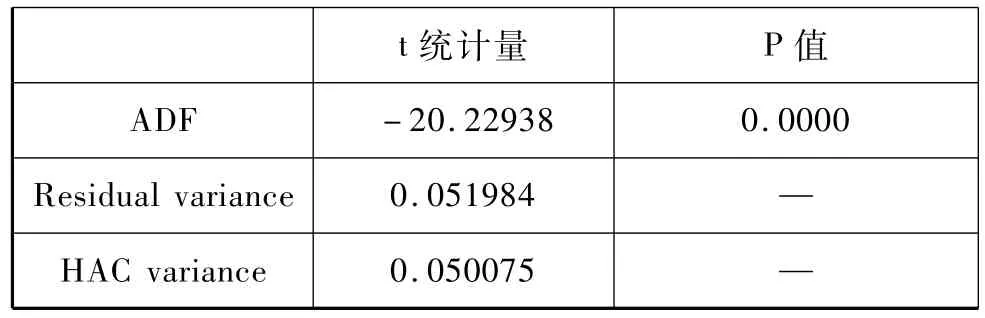

接着进行协整检验,结果如下表7所示:

表7 协整检验结果

P值<0.05,所以各解释变量与被解释变量Y间存在长期相关关系。

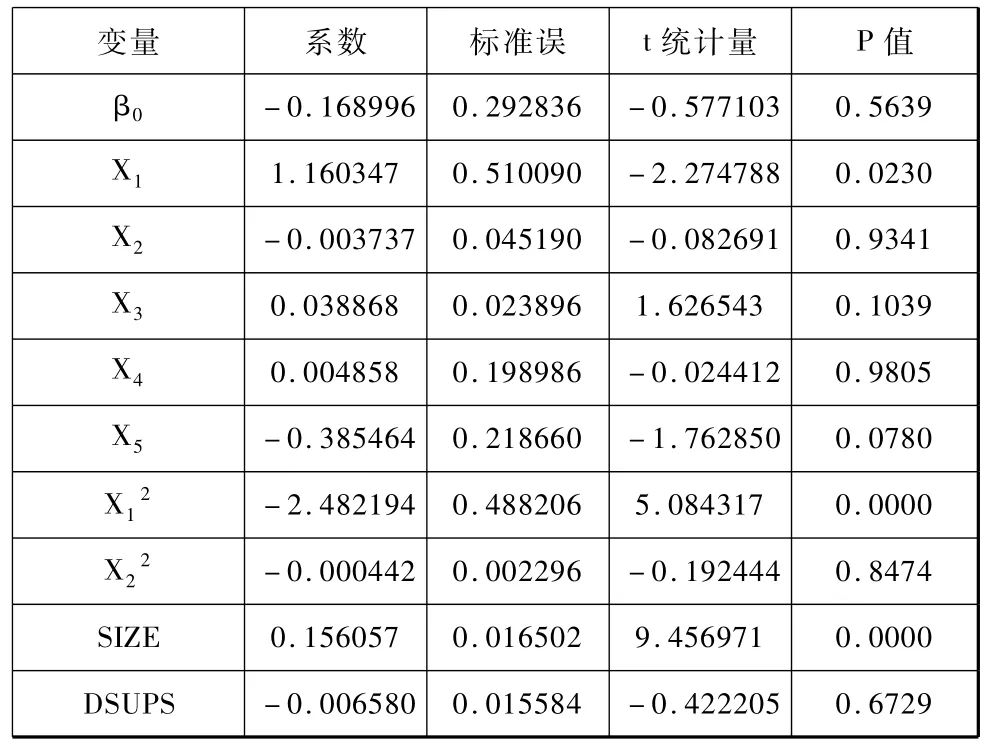

其次,估计结果。实证估计结果如下表:

表8 估计结果

由以上估计结果可以看出:

第二,董事会规模与企业绩效之间存在负相关关系,这与假设不符,可能是由于规模扩大带来的资源优势远小于沟通协调困难的负面效应。注意到X2和X22的P值均很大,远大于0.1和0.05,所以董事会规模与企业绩效之间的关系并不显著。

第三,两职兼任变量X4与企业绩效之间的系数为0.038868,且在0.1的显著性水平上显著。因此董事长兼任总经理与企业绩效水平间存在显著的正相关关系。

第四,独立董事比例与企业绩效的系数很小,且P值为0.9805接近于1,可见独立董事虽然在企业绩效的改善方面具有一定的作用,但作用并不显著。

第五,管理层持股与企业绩效的系数为-0.385464,且P值为0.0780<1。因此,管理层持股与企业绩效显著负相关,这与假设相矛盾,可能有以下两个方面的原因。一是我国股权激励机制尚不完善,存在很多激励机制的空缺;二是我国经理层持股比例极低,零持股现象普遍,经理层难以分享企业绩效提高所带来的好处。

四、完善公司内部治理结构的对策建议

基于本文的理论和实证分析,结合文章的研究结论。我们从所有权结构、董事会特征、管理层激励等方面提出完善公司内部治理结构,提高企业绩效的对策建议。

(一)优化所有权结构,提高企业业绩

优化所有权结构应改变单一的所有权结构模式,注重发展多元化的社会股东,形成所有权上的制衡机制。

第一,降低国有股比重,提高非国有股权的比重。国有股减持可以很好地改善上市公司的法人治理结构,实现国有资产合理变现,促进国有企业从竞争性领域向公益性、基础性领域转移。从根本上避免一股独大,个别股东对企业绝对控制的局面。实施国有股减持应当遵循循序渐进的原则,在综合考虑近期及长远目标的基础上,明确减持的范围、资金的用途及组织框架的构建。其次,要科学设计国有股减持步骤,逐步推进与深化减持,避免激进式的改革带来的破坏性影响。最后,要合理选择国有股减持的方法,避免一刀切方式给股市造成剧烈波动,从而影响减持的效果。

第二,促进股权多元化,提高股权流动性。积极引入中小投资者,建立“混合所有制”的股权结构。提高股权流动性的同时,在立法层面保障中小投资者利益,促进股权多元化,从而提高企业的绩效水平。

第三,引入机构投资者,建立多元化投资主体。引入机构投资者,形成适度集中型的所有权结构有利于缓解股权过于集中形成的内部人控制现象,也有助于缓解股权过度分散造成的监管不足、决策成本过高等问题。同时机构投资者拥有专业人才,投资较为理性与稳定,且能够根据市场变化做出理性的投资决策。这有助于抑制技能市场上的投机行为,让股市更健康稳定地发展。

(二)强化董事会功能,提高决策和监督效力

第一,合理安排董事会成员结构及董事会规模。董事会规模不宜过小,也不宜过大。过小则不能发挥资源优势,也无法代表各方利益;太大则提高沟通成本,降低效率。[4]同时合理安排董事会成员结构,让董事会囊括管理、财务、法律、营销等各方面的专家,充分发挥成员的专业技能与资源优势,提高董事会决策质量。

第二,建立并完善董事任职资格审查制度。在当前的经济体制下,国家通过派遣国有股董事来间接参与企业的管理,因此董事会成员素质的高低和任职资格条件的优劣在很大程度上影响着国家对企业的管理与控制能力,也影响着企业绩效水平。[5]因此,建立并完善董事任职资格审查制度,着力培养职业董事阶层,使董事能够在国家经济政策指导和约束下按市场经济规律行事,能有效提高董事会成员素质,提高企业绩效水平。

第三,完善独立董事制度。我国独立董事基本由内部股东或管理层提名产生,容易受到内部人左右,造成独立董事“不独立”的现象。因此需要在法律层面明确独立董事的任职资格,建立客观、透明的独立董事评价体系,以保证其能在保持独立性的前提下积极履行监督与决策责任。培育发展成熟的独立董事人才市场,为独立董事提供充足的后备资源,一方面对已在企业内部任职的独立董事形成威慑,刺激其不断提高自身素质;另一方面通过竞争合理甄别独立董事素质水平,对独立董事业绩给予合理评价。

(三)优化经理层激励机制,提高经营水平

实证表明,股权激励并没有达到预期的效果,我国经理层激励机制仍不够完善,存在着一定程度的激励空缺。

首先,建立长短期兼顾的激励机制。短期激励手段容易造成经理层行为短期化问题,因此,扩展和完善经理层长期激励手段,建立长短兼顾的经理层激励机制,能有效避免激励不相容、激励空缺等问题。我国企业由于历史原因,经理层持股比例很少,甚至根本没有持股,而少量的股票赠与缺乏激励力度。推进经理层持股,完善经理层股票期权计划,限制经理层短期内的股票转让,可以充分发挥股票的长期激励效果,激发经理层活力,使其更好地为企业的发展服务。

其次,建立经理层激励的过程管理和评价机制。良好的激励机制需要能够客观合理地衡量经理层的经营水平。建立良好的经理层激励过程管理和评价机制应当做到以下几点:建立独立客观的薪酬委员会,负责经理层报酬的管理和评价工作;确定合理的企业绩效评价体系,克服利润、销售额等单一指标的片面性;引入外部监督机制,对经理层激励实施全过程的监督。

第三,建立有效的职业经理人市场。不完善的职业经理人市场容易造成企业对经理人员评价指标的歪曲,难以有效地将企业绩效与经营者能力联系起来,也难以建立真正切实有效的经理层激励机制。职业经理人市场的建立与完善可以起到公平选拔、优胜劣汰的作用,让经理人员更注重自身的信誉以及能力的提高,使真正优秀的人才能够脱颖而出,从而促进高素质经理人队伍的发展与壮大。

[1]南开大学公司治理研究中心公司治理评价课题组.2007中国上市公司治理评价研究报告[M].北京:商务印书馆,2014.

[2]龚红.董事会结构、战略决策参与程度与公司绩效[J].财经理论与实践,2004(2).

[3]章彪.中国上市公司的治理结构与公司绩效:理论与实证研究[D].浙江大学博士学位论文,2003.

[4]杨典.公司治理与企业绩效——基于中国经验的社会学分析[J].中国社会科学,2013(1).

[5]Yermack,D.Higher Market Valuation of Companies with a Small Board of Directors[J].Journal of Financial Economics,1996(4).

(责任编辑:李贝贝)

F272

A

1243(2016)05-0074-007

作者:和军,辽宁大学经济学院教授、博士生导师,主要研究方向:政府管制;任晓聪,辽宁大学经济学院博士生,主要研究方向:政府管制;郑伟,辽宁大学经济学院硕士生,主要研究方向:国企改革。邮编:110036

国家社会科学基金资助一般项目“民营企业与国有垄断企业融合发展的障碍、机制与路径”(13BJL040)的阶段性成果。