高原公路驾驶员主观感受与行车安全*

2016-11-29库力曼买得依艾力斯木吐拉

库力曼·买得依,艾力·斯木吐拉

(新疆农业大学机械交通学院,新疆乌鲁木齐 830052)

高原公路驾驶员主观感受与行车安全*

库力曼·买得依,艾力·斯木吐拉

(新疆农业大学机械交通学院,新疆乌鲁木齐 830052)

为了掌握高原公路驾驶员主观感受与行车安全之间的关系,以塔什库尔干县高原公路为典型对象,通过对长期从事高原区公路运输活动的部分驾驶员群体进行基于交通安全心理学的问卷调查,针对高原低压低氧、紫外线辐射强、风度大等环境特点,分析了影响行车安全的主要因素,建立了驾驶员主观感受指标体系结构,采用层次分析法构造判断矩阵并计算各指标的权重来比较本地、外地驾驶员的心理和生理感受,进而提出了高原公路行车安全措施。

交通安全;高原公路;驾驶员;主观感受

驾驶员在高原公路行车时,由于高原地区极端恶劣的自然环境条件,对驾驶员的生理和心理影响较大,这种影响会关联到驾驶员的驾驶行为,造成交通事故频发。据相关研究,受高原低氧环境影响,初上高原者会在生理、心理上发生明显变化,且对于急进高原的驾驶员,缺氧和复杂道路线形会直接导致心律失常,从而影响行车安全。因此,有必要分析高原公路驾驶员的心理、生理感受与行车安全之间的关系,为预防高原公路交通事故提供依据。

1 影响高原公路行车安全的主要因素

1.1人的因素

高原环境恶劣,其中低压低氧、紫外线辐射强、风力大等特点对人的生理状况会产生很大影响。如部分驾驶员在高原地区行驶过程中出现频繁打哈欠、手脚不灵活、眼皮酸痛等疲劳症状。与平原地区相比,高原公路缺氧感受明显,低氧环境更加容易使驾驶员感到疲劳,还会引起知觉、记忆能力、注意力及人格和情绪等心理问题。据调查,在高原地区,行驶1~3 h就会出现明显的疲劳症状。

1.2道路因素

高原区公路依山傍水,坡陡沟多,公路沿河而建,线形复杂,需综合考虑地形、地貌、海拔、道路线形、沿线景观环境对驾驶员带来的影响。纵坡上的平曲线半径越小,则离心力越大,车上的人舒适性越低,同时驾驶员操作频率也更快,驾驶员心理紧张度增加越明显,行车安全受到的影响越大。在海拔和坡度的共同作用下,驾驶员心率变化更为明显,海拔越高、坡度越大,心率增长越大。当汽车在路面宽度充足的公路上行驶时,驾驶员心理较放松,而过窄的公路路面不仅会给驾驶员增加行车时心理紧张度和生理负担,还会给驾驶员的操作增加难度,容易导致操作失误而引发事故。

1.3气候因素

众所周知,高原地区气候干燥、寒冷。随着海拔的升高,气温不断下降,海拔每升高100 m,气温下降0.6℃左右;虽然昼夜温差较悬殊,但年温差较小;随着海拔的升高,紫外线对驾驶员的影响极其复杂;高原地区年平均降水量较少,降水时间集中在每年的7—9月;日照时间比其他地区长,加上风较大,蒸发较快,故气候较干燥,使人缺水、产生困意、反应速度降低,对驾驶安全极其不利,应引起足够重视。

2 问卷调查与分析

2.1问卷调查及样本特征

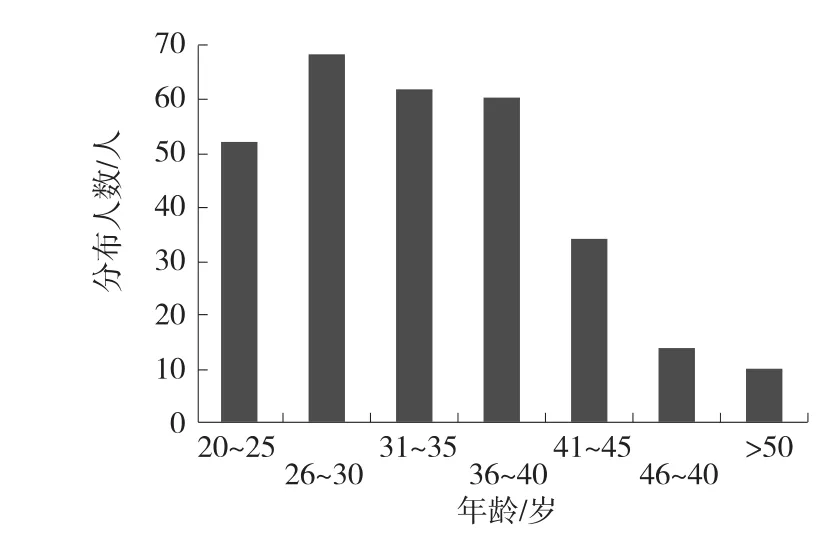

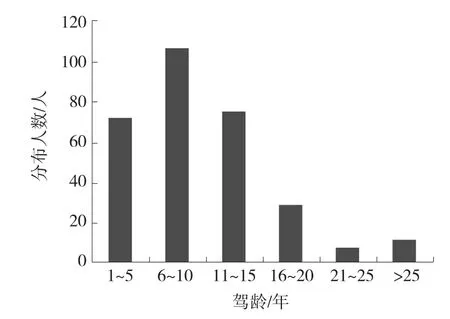

对长期在高原区公路从事运输活动的部分驾驶员群体进行基于交通安全心理学的问卷调查,调查内容主要包括驾驶员在高原公路行车途中所感受到的由于受恶劣环境影响而产生的心理、生理及行为等方面的变化、对沿线景观的自我感觉等。共发放问卷调查表315分,收回315分,其中有效问卷300分,有效率95.2%。图1、图2为被调查驾驶员的年龄及驾龄分布情况。

从图1、图2来看,被调查驾驶员的平均年龄为30岁,主要集中在26~40岁,占总人数的64%;驾龄分布与年龄分布相对应,5年以上驾龄的占76%。从驾驶员的年龄和驾龄分布可看出,在高原公路上行车的驾驶员群体主要由具有较丰富驾车经验、心理成熟的老驾驶员组成,这对安全行车有利。

图1 受调查驾驶员年龄分布情况

图2 受调查驾驶员驾龄分布情况

2.2问卷调查结果分析

2.2.1驾驶员对道路及沿线环境的感受

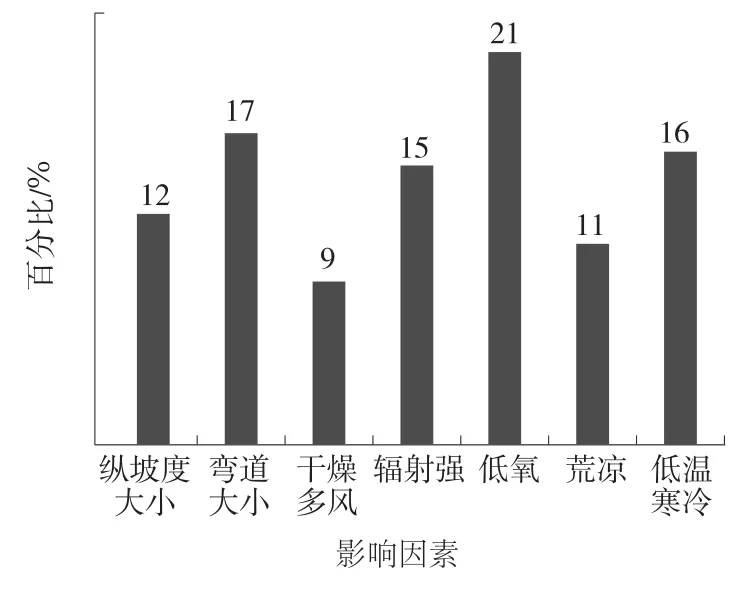

高原低氧区公路沿线的自然地理环境及气候等特点决定了高原公路的运输环境对运输车辆和人员的影响与绿洲公路运输存在很大差异。影响高原行车安全的主要因素包括纵坡、弯道、干燥多风、紫外线辐射、低氧、荒凉、低温寒冷等,调查得到的驾驶员对高原公路沿线环境的主观感受见图3。

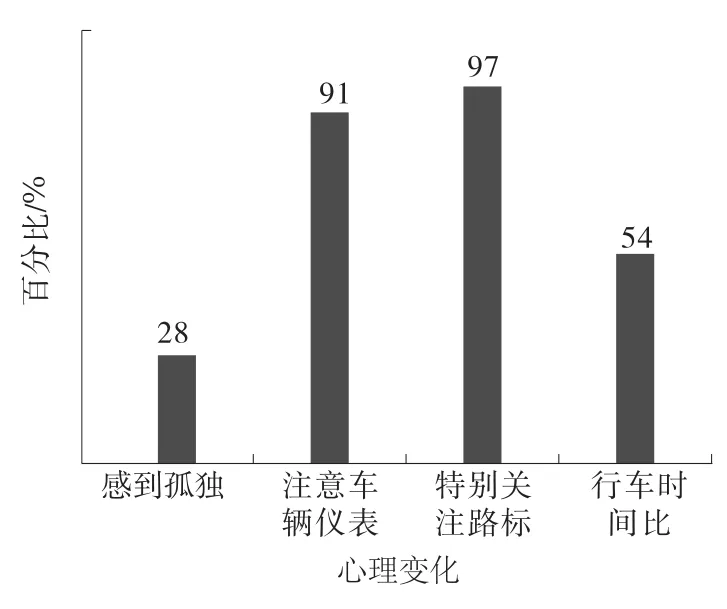

2.2.2驾驶员心理感受

高原公路驾驶员心理主观感受见图4。结果显示:28%的驾驶员感到孤独;91%与97%的驾驶员在高原公路上行车时经常注意汽车仪表、特别关注路标;54%的驾驶员感觉车速比实际车速快。从这些表现可看出驾驶员在高原行车时心理变化较大。

2.2.3驾驶员生理感受

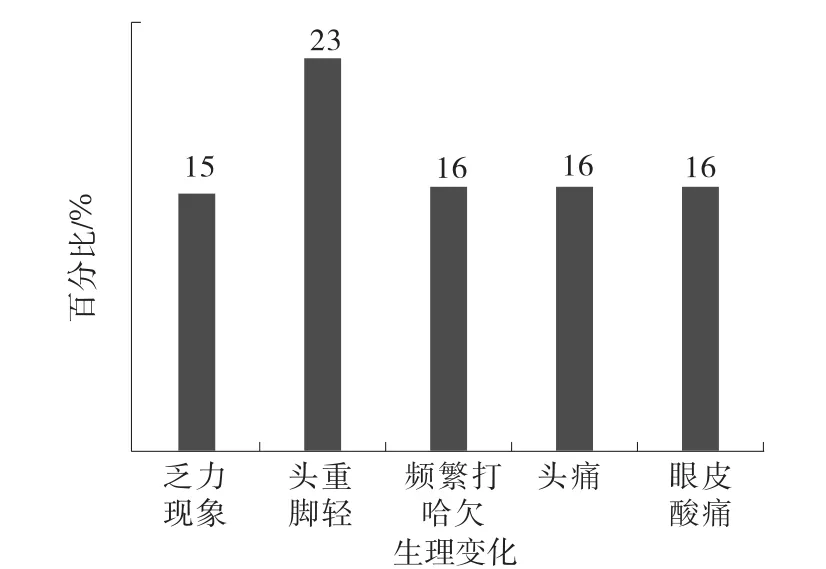

受高原低氧的影响,超过76%的驾驶员感觉高原公路上行车时较其他公路更容易产生疲劳感。如图5所示,在高原公路行车时,15%的驾驶员感到乏力和虚脱,超过23%的驾驶员有头重脚轻的感觉,16%的驾驶员频繁打哈欠,超过16%的驾驶员感觉头晕,约16%的驾驶员感到眼皮常发沉、眼睛酸痛。这些都会影响驾驶员获取道路交通安全设施信息的准确度,直接影响行车安全。

图3 影响驾驶员行车安全的因素

图4 驾驶员的心理感受

图5 驾驶员的生理感受

3 驾驶员主观感受与行车安全分析

3.1指标体系的建立

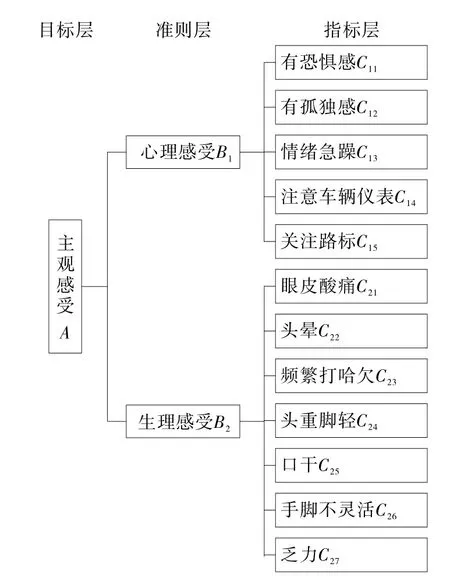

根据国内外标准及前人研究成果建立驾驶员在高原低氧区公路行车时的主观感受指标体系,包含心理、生理感受准则层和12个指标(见图6)。

图6 驾驶员在高原公路行车时总体感受指标体系

3.2分析建模

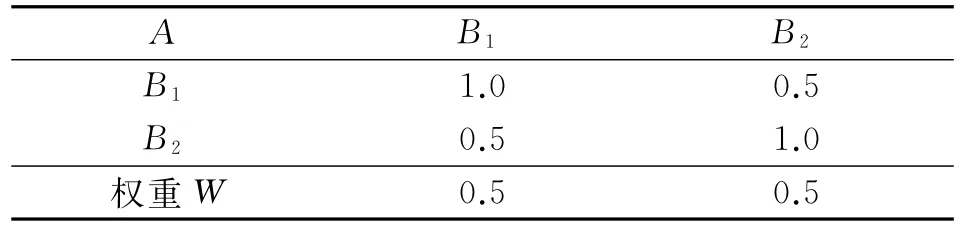

(1)建立目标层对准则层的判断矩阵(见表1)。

表1 A—Bn判断矩阵及其相关数据

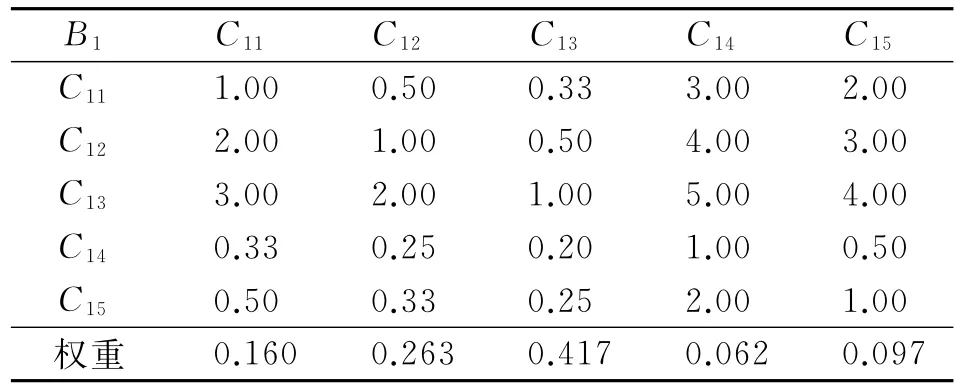

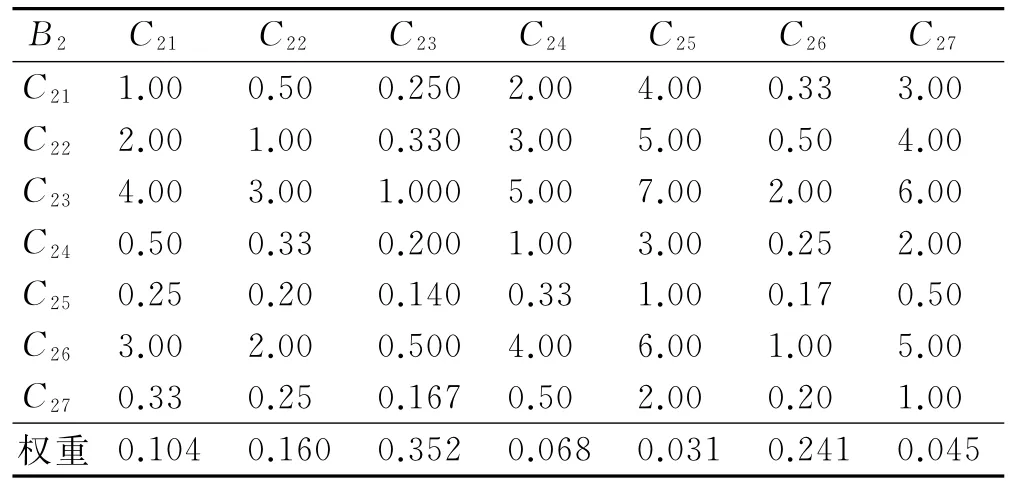

(2)建立指标层两两判断矩阵,并对该层各因素进行判断。心理感受指标判断矩阵见表2,生理感受指标判断矩阵见表3。

表2 B1-C1n判断矩阵及其相关数据

表3 B2—C2n判断矩阵及其相关数据

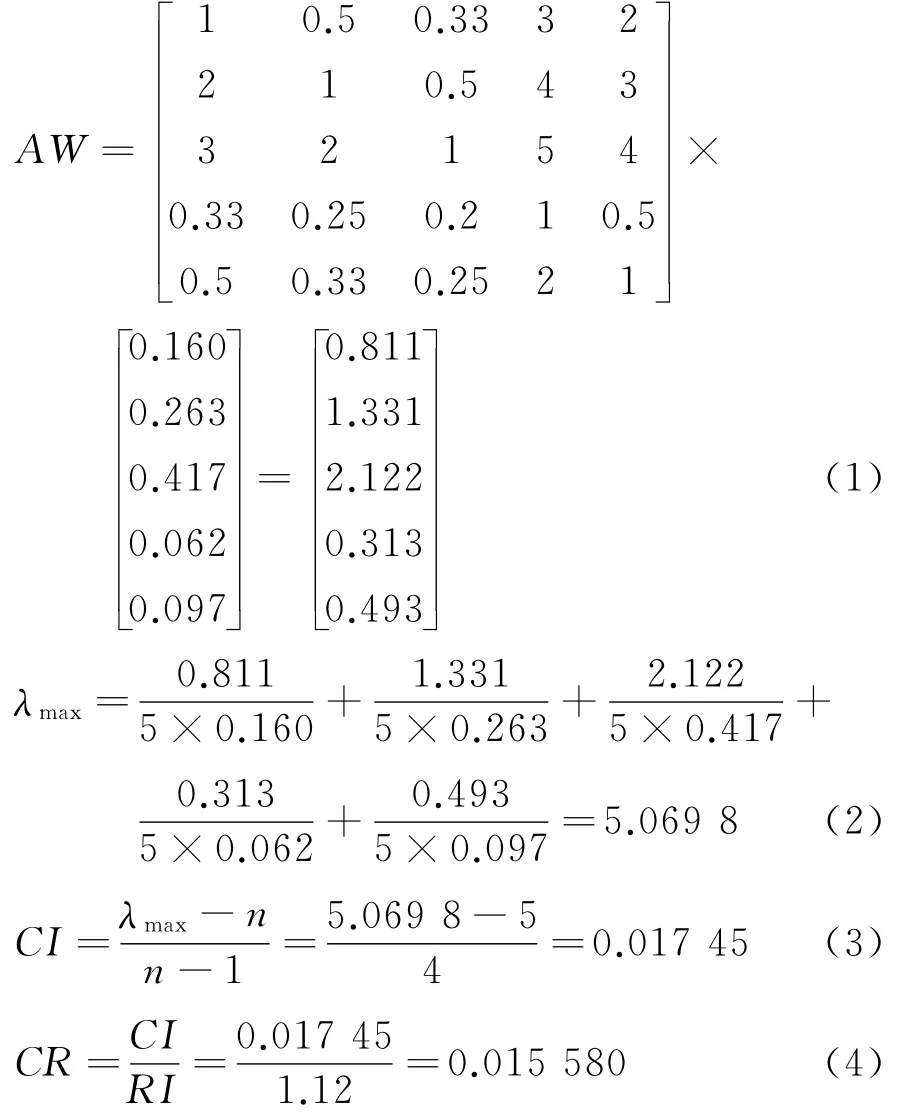

(3)一致性检验。以B1-C1n判断矩阵为例,按式(1)计算判断矩阵A和特征向量矩阵W的积,按式(2)计算判断矩阵的最大特征根λmax,按式(3)计算判断矩阵一致性指标CⅠ,按式(4)计算随机一致性比率CR,得到CR=0.015 580<0.10,满足一致性要求。其他指标按照同样步骤计算,均满足一致性要求。

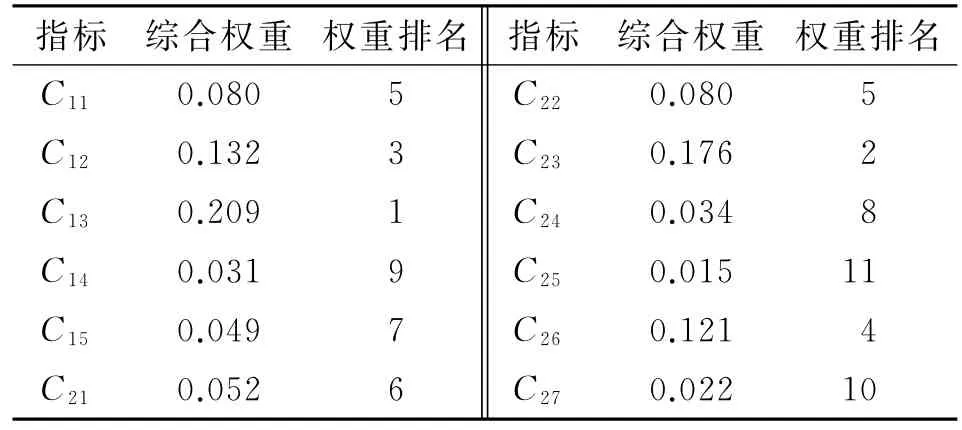

(4)层次总排序及一致性检验,层次指标总权重排序见表4。

表4 层次指标总权重排序

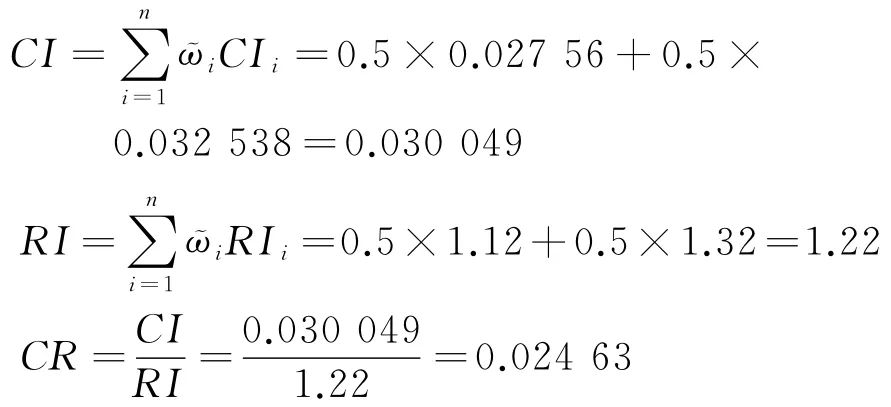

准则层对总目标的权重向量为(0.5,0.5)。层次总排序一致性指标为:

CR<0.10,认为判断矩阵的一致性可接受,层次总排序通过一致性检验。

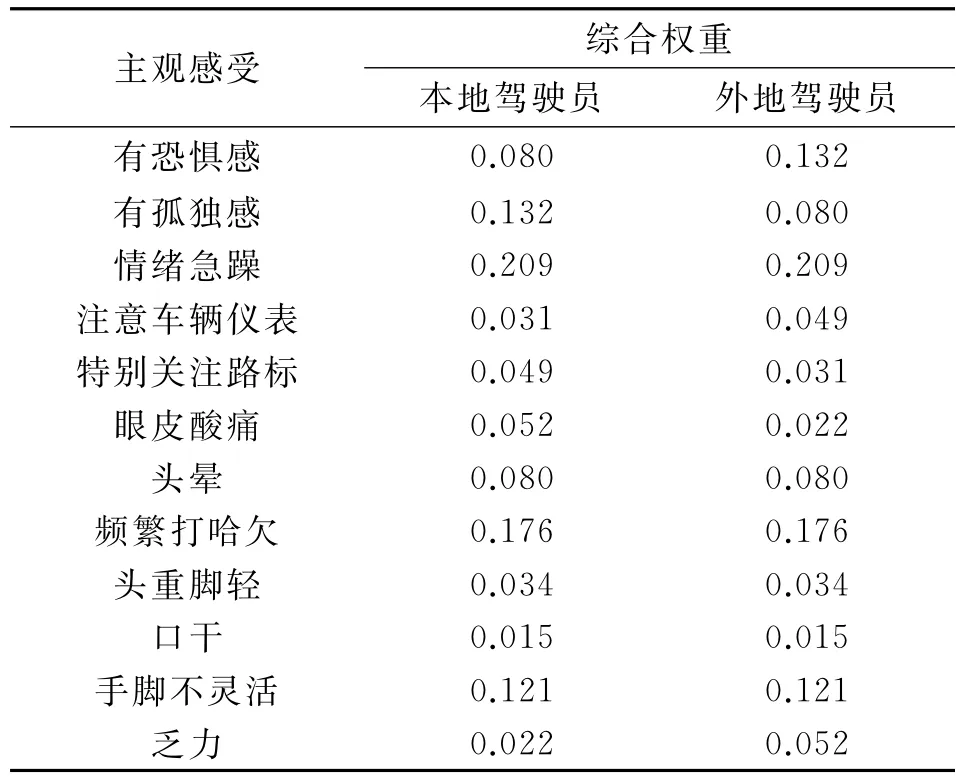

同理可计算出各因素在外地驾驶员主观感受中的综合权重,结果见表5。

表5 本地、外地驾驶员综合权重

3.3结果分析

由表5可知:受高原低氧等特殊道路环境的影响,外地驾驶员在高原公路上行车时的主观心理感受与本地驾驶员有着较大差异。外地驾驶员在高原公路上行驶时表现出注意车辆仪表和孤独的心理,这种心理状态会对驾驶员的安全行车带来一定隐患。外地驾驶员的主观生理感受与本地驾驶员基本一致,驾驶时间的延长会导致驾驶人员表现出频繁打哈欠及乏力等生理现象,产生驾驶疲劳。

4 驾驶员行车安全措施

下面根据高原低氧公路驾驶员行车安全影响因素和主观感受的评价,针对高原公路的特点,研究高原公路行车安全保障措施。

4.1连续驾驶时间限制

为防止驾驶员因过度疲劳造成交通事故,每次连续行车时间不能太长,每天的工作时间也不可过长。每次连续驾驶2 h后应稍事休息,累计行车时间超过5 h时应休息1 h左右,1 d中总累计行车时间不宜超过8 h,使驾驶员始终在精力充沛的状态下驾驶车辆。若出现判断不够准确、频繁打哈欠、头痛的现象,必须强迫驾驶员停车休息。

4.2改进高原公路线形设计

在影响高原公路驾驶员行车安全的因素中,坡度和弯道大小占较大比例,说明高原公路线形设计合理与否对驾驶员行车时的心理和生理状态影响较大。受复杂地形和地貌条件的限制,高原公路上急弯和陡坡路段较多,为最大程度地保证安全行车,建议对现有高原公路线形设计参数进行适当改进,尽量减少或避免急弯陡坡路段,降低驾驶员行车时的紧张程度。

4.3对安全设施配置进行优化

高原公路沿线环境复杂,传递给驾驶员的信息较多,驾驶员无法全部进行处理,所以交通标志要突出主要信息,标线要简要醒目,避免出现信息过载。设置标志时应考虑高原低氧带给驾驶员记忆力减退的影响,对道路的主要信息应多次重复设置,给驾驶员提供正确、充分的道路信息,使其对不良路段有充分的心理准备,保证行车安全。

5 结论

(1)高原地区有别于平原地区,尤其是在环境、道路、气候方面。驾驶员在高原公路上行车时应考虑低压低氧、紫外线辐射强、风力大等对人体及气候、地理复杂、恶劣自然环境对车辆的影响。

(2)高原地区极端恶劣的自然环境条件不仅会对驾驶员的生理产生影响,还会对其心理产生负面影响,使驾驶员产生疲劳、呼吸困难、情绪低沉、烦躁不安的现象,严重影响行车安全。

(3)在高原地区,与外地驾驶员相比,本地驾驶员在高原公路上行驶时表现出注意车辆仪表和孤独的心理感受、频繁打哈欠及乏力等生理现象,产生驾驶疲劳。

(4)可通过连续驾驶时间限制、改进高原公路线形设计、对安全设施进行优化配置等措施来预防和改善高原公路的行车安全。

[1] 朱兴琳,艾力·斯木吐拉,王宇.高原地区公路交通安全现状及事故特征分析[J].公路与汽运,2013(6).

[2] 王旭,赵瑞,李梦薇.高原地区中青年官兵心律失常监测结果的分析[J].临床心电学杂志,2014,23(5).

[3] Noeljorand M C,Reinert M,Bonnon M,et al.Discourse analysis and psychological adaptation to high-altitude hypoxia[J].Stress Medicine,1995(11).

[4] Burtscher M.The athlete at high altitude:performance diminution and high altitude illnesses[J].International Sportmed Journal,2005(6).

[5] 李天彪,艾力·斯木吐拉.高原公路连续驾驶时间对驾驶员疲劳影响的分析[J].交通科技与经济,2015,17(3).

[6] 张鸣.影响驾驶员行车安全的心理和生理因素分析[J].濮阳职业技术学院学报,2010,23(6).

[7] 陈亚妮,王延琦,万红,等.高原高寒环境对人体功能的影响及预防[J].职业与健康,2014,30(10).

[8] 裴玉龙.道路交通安全[M].北京:人民交通出版社,2007.

[9] 姬生强.基于驾驶员生、心理特性的高原区公路安全设施配置研究[D].乌鲁木齐:新疆农业大学,2014.

[10] 刘兵,王晓安,王璐,等.高原山区道路交通环境下客车车型与线路安全适应性评价[J].公路与汽运,2015(2).

[11] 刘洋,艾力·斯木吐拉,方靖.高原公路纵坡路段驾驶员心率变化特性分析[J].中国安全科学学报,2014,24(12).

[12] 阿布都克依木·阿吾提,艾力·斯木吐拉.高原公路驾驶员视觉特性分析[J].交通科技与经济,2015,17(3).

[13] 魏建东.沙漠公路交通环境下驾驶员疲劳问题研究[D].乌鲁木齐:新疆农业大学,2006.

[14] 姬生强,艾力·斯木吐拉.高原区驾驶员特性对交通安全设施的影响分析[J].交通科技与经济,2014,16(5).

[15] 李岩岩,艾力·斯木吐拉.高原公路线形组合路段驾驶员心率变化特性试验分析[J].中国安全科学学报,2015,25(6).

U492.6

A

1671-2668(2016)05-0057-04

国家自然科学基金资助项目(51168045)

2016-03-08