灾后移民社会适应状况评价

——基于北川等地的调查

2016-11-25周炎炎杨世箐

周炎炎,杨世箐

(1.西南石油大学 法学院;2.西南石油大学 马克思主义学院,成都 610500)

灾后移民社会适应状况评价

——基于北川等地的调查

周炎炎1,杨世箐2

(1.西南石油大学 法学院;2.西南石油大学 马克思主义学院,成都 610500)

灾后移民的社会适应涉及因灾人口迁移效果,直接影响区域人口与经济社会和资源环境的可持续发展。在理论分析的基础上,通过社会适应的自评问卷对北川等地灾后移民进行调查研究,利用主成份分析法对移民社会适应状况进行了横向评价。分析结果显示,在调查涉及的四个层面社会适应状况有所差异,生计发展适应状况相对最好,介于“很适应”和“比较适应”水平;基本生活适应和人际交往适应水平相对较好,介于“比较适应”和“适应一般”水平;在思乡情绪层面的心理适应水平相对最差,可近似认为在“不太适应”水平。

灾后移民;社会适应;自然灾害

自然灾害巨大的破坏力量和频发态势使人们更加深刻地意识到科学减灾和防灾的重要性,党和政府在对自然灾害风险形势做出科学研判的基础上,也在不断深化相关方面的决策规划和工作部署。其中,对已经遭受巨大自然灾害打击并且经论证不再适宜人居的区域进行人口迁移,避免再次出现大面积、大规模的伤亡,也成为秉持以人为本理念、践行科学发展观的最符合自然和社会发展规律的重要举措。

作为一个复杂的系统工程,灾后人口迁移不仅表现为人口居所的搬迁,同时也是移民一整套生存发展系统的综合变迁和持续适应过程,而灾后移民的社会适应,既牵涉到个体的生存发展,同时也对区域人口重建和经济社会可持续发展构成重大影响。因此,在因灾人口迁移过程中,不仅要重视前期人口迁移的规划部署工作,同时也必须重视移民后期的社会适应问题。

一、灾后移民社会适应的理论分析

社会适应研究“最早源于有关智力缺陷、智力落后的诊断标准的探讨”[1],是“个体在与自身所处的环境持续的相互作用过程中,为了应对自然和社会环境变动而做出的积极或被动的行为改变”[2];高斯习德(Goldscheider)认为社会适应是个体“对变化了的政治、经济和社会环境做出反应”[3],全美智力落后协会(AAMD)对社会适应的定义是:“个体达到人们所期望与其年龄和所处文化团体相适应的个人独立和社会责任标准的有效性和程度”[4]。从心理学的视角看,社会适应是一种复杂的、综合的心理现象[5],其自研究伊始一直贯穿于心理学的人格研究、智力研究和应对行为研究的过程中[6,7];西方社会学和人类学界则更关注族群接触后社会适应的后果,并由此产生“同化论”和“文化多元主义”两大对立的观点[8]。

国内相关的移民社会适应研究中,对个体社会适应状况的考察一般有两种不同的路线:一种是通过对个体行为表现的持续观察,经验概括个体心理调适和行为转变的过程和机制,这一方法常常为心理学预期所采用,但受各种主客观条件的制约,迄今并没有出现相关深入的研究实践;更多的社会学和人类学研究者在考察移民社会适应时都倾向于采用第二种研究路线,即通过开展调查研究或田野研究,以问卷、访谈和观察等方法收集一手资料,进行深入的定性或定量分析来客观呈现移民在多维度下的社会适应状况,进而在客观证据或主观理解的基础上总结问题并阐释原因,最终给出对策建议。由于不同类型移民的自身特征差异,学者们在具体研究实践中有针对性地操作出不同的移民社会适应结构内容[9-13]。

迄今为止,国内外学界对个体社会适应的逻辑结构区分仍然存在较大的争议,心理学侧重对儿童和青少年社会适应中心理和人格适应等内容的认定,而人类学基于移民视角更加强调文化适应范畴,社会学界又在调查研究中将社会适应的结构内容细分为经济、政治、社会以及文化等的适应亦或是生产、生活、文化以及人际关系等的适应,但针对不同的移民群体也会相应考察其在不同侧面和内容上的社会适应:对水利工程移民,一般强调生产、生活以及人际关系等内容的适应;对生态移民,一般侧重文化和生计发展的适应;对城市流动人口,更多关注的是心理认同和经济层面等适应。

基于此,文章通过对移民社会适应的国内外研究成果的借鉴和参考,结合本次调查的灾后移民个体特征,认为灾后移民的社会适应实质上就是个体的继续社会化和再社会化过程,移民的社会适应内容实际上就是在其社会化过程中对生产、生活和人际交往技能和文化的不断学习、内化及其在新环境下的心理调适。由此,将现阶段我国灾后移民社会适应的系统构成概括为:心理适应、生产*按照马克思主义人口论观点,人类的生产活动有狭义和广义之分,狭义的生产仅指物质资料生产,广义则包括物质资料生产和人类自身的生产。文中“生产”为狭义的生产即物质资料生产。适应、生活适应、人际适应和文化适应五个方面。

第一,心理适应是社会适应的基础和核心内容。众所周知,意识支配行动,灾后移民在应对生存环境变动时,首先会产生心理上的变化,移民若想更好地适应环境,必须不断地调适自己的心理状态及其影响下的行为方式以符合自身在新环境下生存和发展的需要。

第二,生产适应是个体社会适应得以进行的物质前提。马克思主义人口理论认为,物质资料的生产是人类两大最基本的生产活动之一,没有物质资料生产就没有人类社会的存在和衍续。同样,灾后移民在其社会适应的过程中,首先必须经历生产适应,生产适应是灾后移民社会适应的前提条件,移民必须在生产适应的基础上不断生产和再生产可供于自身和家庭持续生存和发展的物质条件。具体而言,生产适应可以进一步划分为对生产环境、生产条件和生产工作的适应等内容。

第三,生活适应是灾后移民社会适应的重点内容。在生活环境发生较大或重大改变时,灾后移民必须适时通过继续社会化或再社会化掌握适应性的生活技能和社会规范,主动进行生活适应,才能使自身有效融入正常的社会生活中,为自身的生存和发展创造基本条件。生活适应首先表现为对新的生活环境如生活设施环境、自然环境的适应,其次包括在新的生活环境下生活观念和生活技能等的掌握和适应,此外还应有应对生活困难的心理和行为调适等适应内容。

第四,人际适应是灾后移民社会适应的主要构成。人是生活在由社会关系网络构成的社会中,人际关系也是每个人在社会生活中必须面对的客观现实,灾后移民在迁居后,原有的人际关系网络或多或少地遭到破坏,他们社会适应面临的一个重要挑战就是人际关系网络的恢复和重构,人际适应也是灾后移民社会适应的一个主要组成部分。具体而言,人际适应包括对新的家庭关系、邻里关系、亲属及朋友关系等的调适以及对社区和社会参与的适应。

第五,文化适应制约着灾后移民社会适应的总体成效。从社会学的视角看,文化适应是个体社会适应模式是否能够得到维持和延续的关键环节,也是移民为应对新的生活环境而采取的一种生存和发展策略。灾后移民在搬迁到新的居住地时,有可能面临的一个重要问题就是如何融入当地社会,移民在面对风俗习惯、生活观念和多元文化交互激荡和冲突的情况下,如何采取适应策略和达成何种具体的适应状况也为学者们集中关注。

上述五个方面的社会适应共同综合作用,相互交织构成了灾后移民社会适应系统。心理适应状况直接支配移民在新环境下的主观能动性发挥,影响他们的生产、生活和人际交往活动,制约其生产、生活和人际适应。同时,移民在面对新的社会环境,也会面临包含生活习惯、传统习俗等在内的或多或少的文化差异上的难题,在文化层面的适应状况又会综合作用于移民的心理和行为方式,影响移民其他社会适应层面的状况;另一方面,移民在生产适应、生活适应和人际适应等层面的适应也会反作用于其心理适应,移民当前生活的方方面面与心理预期的差异状况会进一步反馈于他自身的心理感受,从而影响其主观能动性的发挥。

二、灾后移民社会适应状况实证评价

(一)调查设计与样本概况

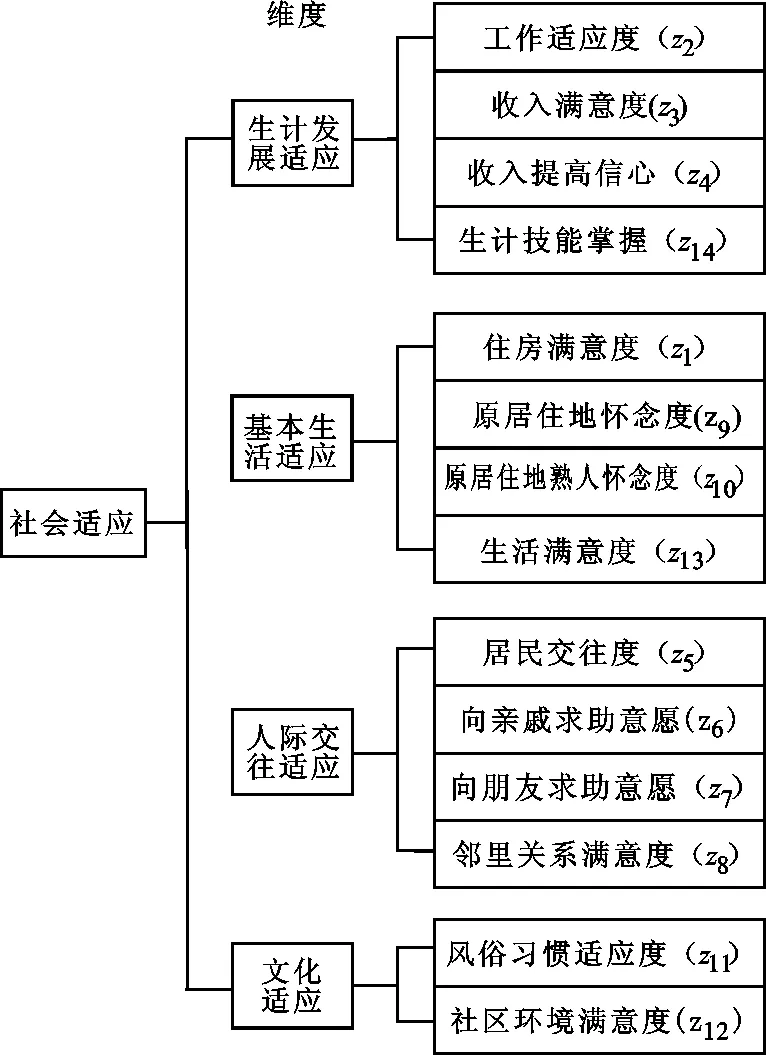

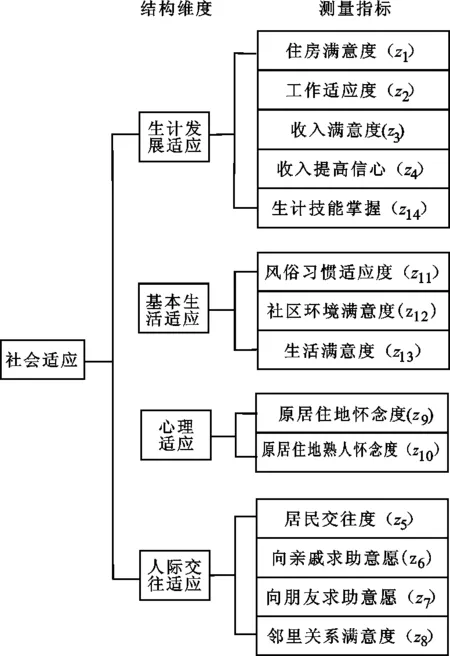

从已有经验研究情况看,社会适应主要包括个体在生产、生活、文化、人际关系和心理五个方面的适应,但研究者在实际研究中会因研究对象的特征差异而有所操作侧重。本文结合经验研究和对调查对象特征的把握将灾后移民社会适应的内部系统操作为生计发展适应、基本生活适应、人际交往适应和文化适应四个维度*灾后移民一般是在灾后恢复重建后期即灾后较长时间后最终长期或终生迁移安置的,除了个例之外,大部分个体的心理创伤的康复等已经在灾害救援和灾后恢复重建的中前期完成,其心理适应内容应该侧重于对当前生活的心理预期和对往昔生活情境的追忆及其调适等,因此调查在前期操作化时并未单独发展心理适应维度,将具体考察心理调适的指标纳入到基本生活适应维度下。并相应发展评价指标(见图1),设计出的问卷由个人基本情况、基本生活层面的适应状况、经济生产层面的适应状况、人际交往层面的适应情况、文化层面的适应情况和总体适应状况六个部分组成。

图1 理论分析架构

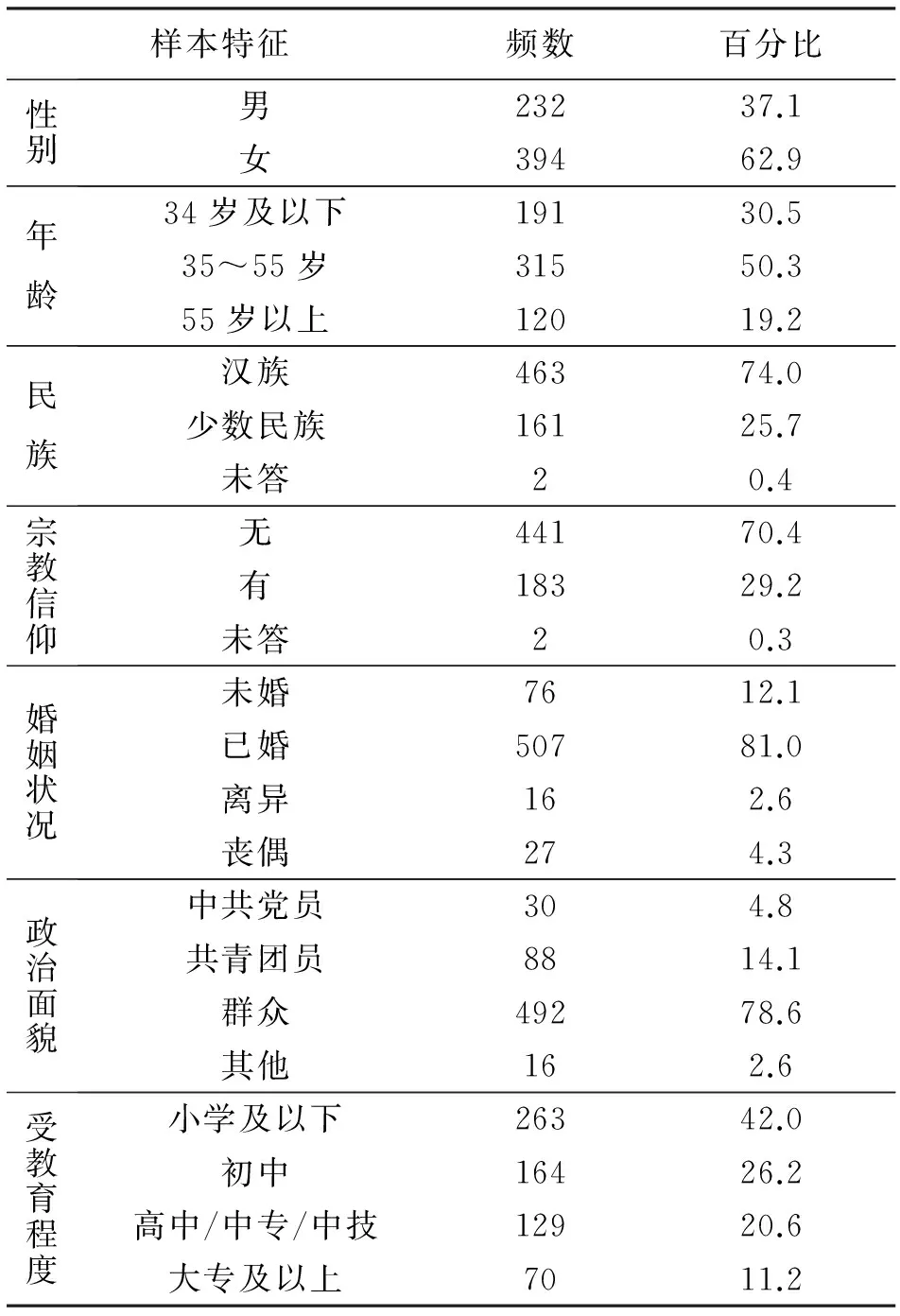

调查主要在“5·12”汶川地震灾后移民集中的北川等四地进行,实际调查中因调查地点的具体情况分别采用多段抽样和简单随机抽样两种方案抽取样本,实际发放问卷765份,回收有效问卷626份,有效问卷回收率超过81%;回收的有效样本中,性别结构、年龄结构、民族结构、职业结构以及婚姻家庭结构等相对比较合理(见表1、表2),其分布状况与调查区域的移民总体状况较为接近,对问卷的信度效度检验也显示数据具备较高的内部一致性和较强的结构效度。

表1 样本概况

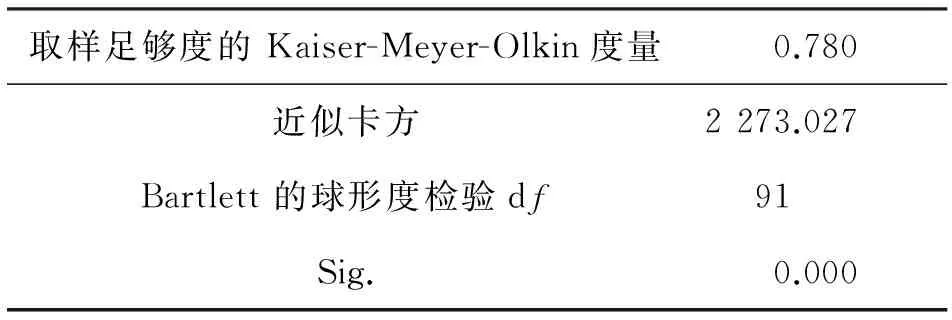

表2 KMO 和 Bartlett 的检验

(二)评价方法与步骤

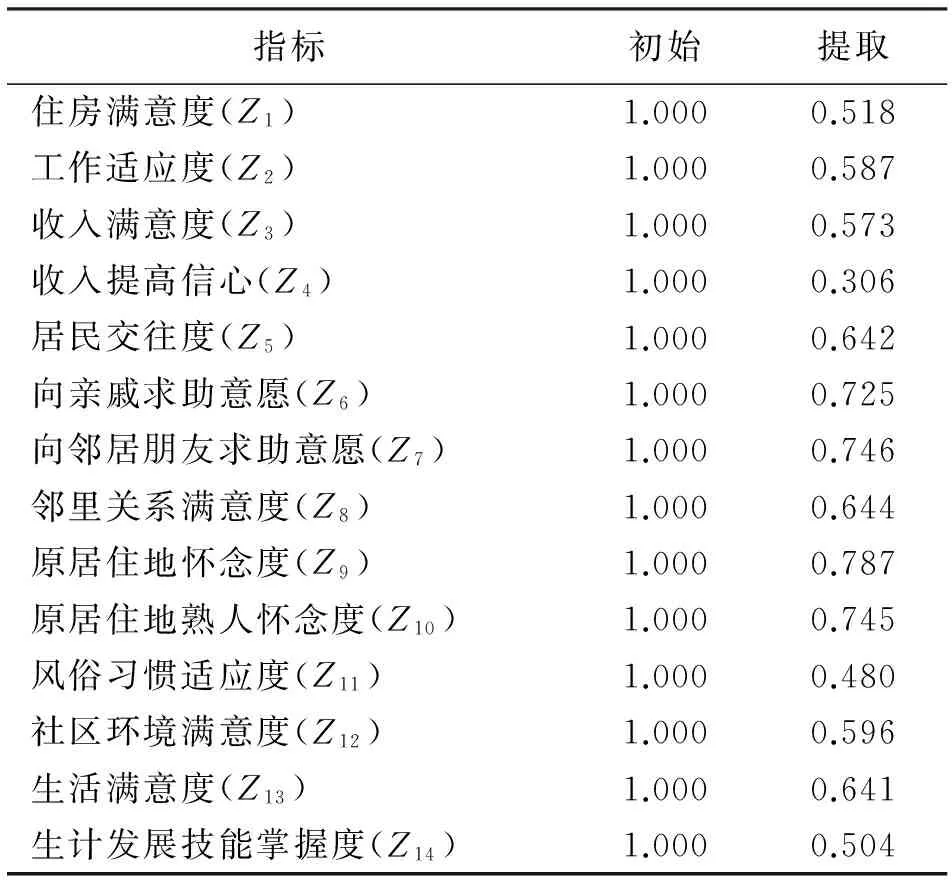

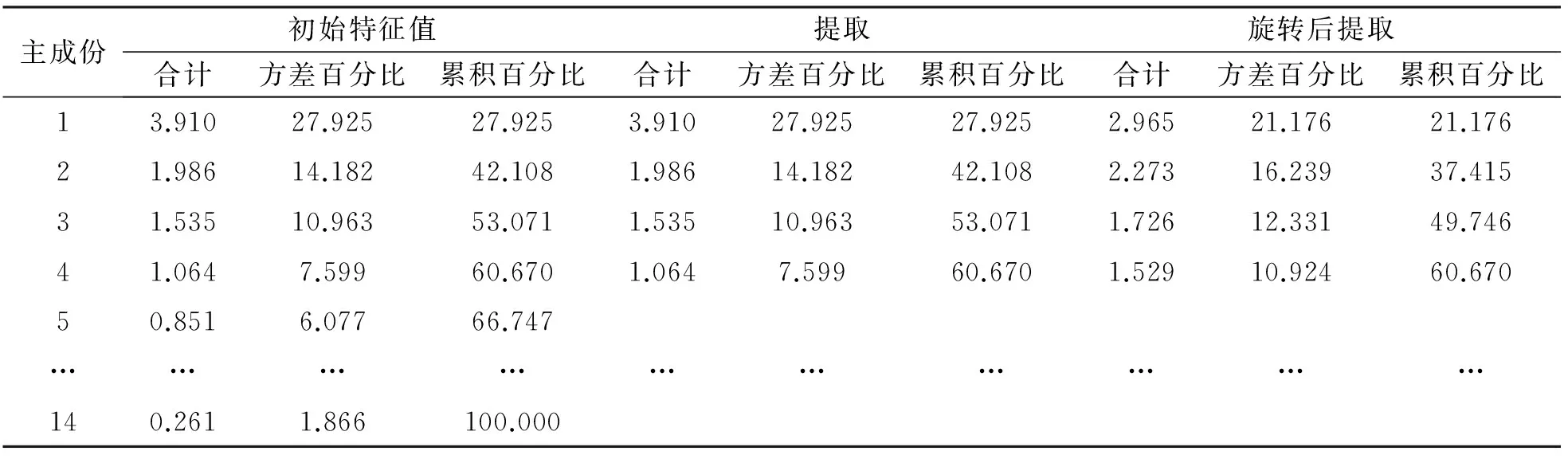

根据经验操作和发展的灾后移民社会适应结构维度与指标主要是基于收集相应的数据考虑,并不一定能与实证分析完全吻合,这就需要针对具体收集的数据,采用适当的统计分析方法进行调整。基于此,文章应用因子分析法对前述操作化出的能够反映灾后移民社会适应状况的14个因变量进行主成份分析,结果见表3~5。

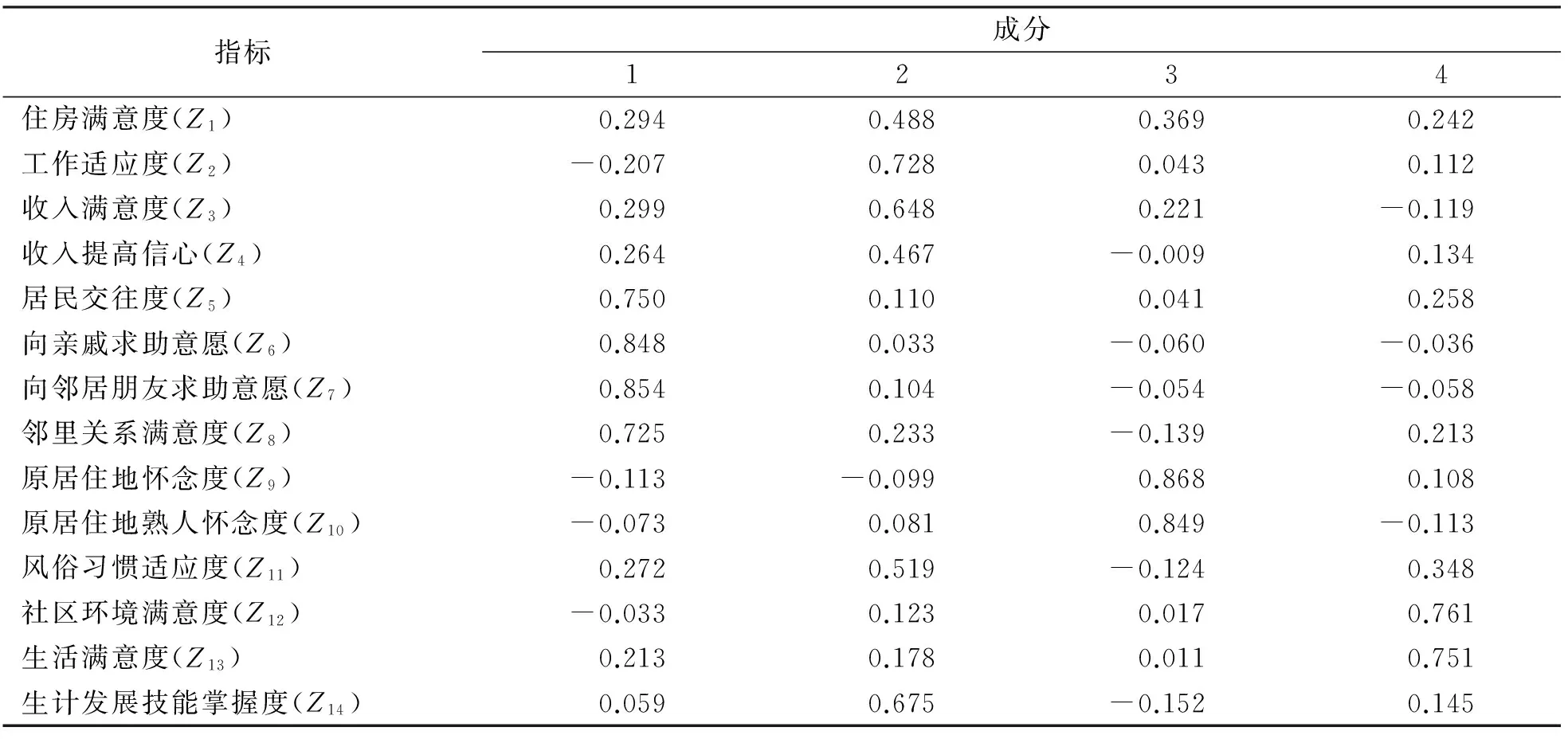

由表3~5列出旋转后的因子载荷矩阵,显示4个公因子分别对各变量的影响程度,据此可以写出4个公因子的方程表达式(式1~4):

F1=0.294×工作满意度-0.207×工作适应度+0.299×收入满意度+0.264×收入提高信心+0.750×居民交往度+0.848×向亲戚求助意愿+0.854×向邻居朋友求助意愿+0.725×邻里关系满意度-0.113×原居住地怀念度-0.073×原居住地熟人怀念度+0.272×风俗习惯适应度-0.033×社区环境满意度+0.213×生活满意度+0.059×生计发展技能掌握度

(1)

F2=0.488×工作满意度+0.728×工作适应度+0.648×收入满意度+0.467×收入提高信心+0.110×居民交往度+0.033×向亲戚求助意愿+0.104×向邻居朋友求助意愿+0.233×邻里关系满意度-0.099×原居住地怀念度+0.081×原居住地熟人怀念度+0.519×风俗习惯适应度+0.123×社区环境满意度+0.178×生活满意度+0.675×生计发展技能掌握度

(2)

表3 公因子方差

提取方法:主成分分析,下同

表4 总方差分解

F3=0.369×工作满意度+0.043×工作适应度+0.221×收入满意度-0.009×收入提高信心+0.041×居民交往度-0.060×向亲戚求助意愿-0.054×向邻居朋友求助意愿-0.139×邻里关系满意度+0.868×原居住地怀念度+0.849×原居住地熟人怀念度-0.124×风俗习惯适应度+0.017×社区环境满意度+0.011×生活满意度-0.152×生计发展技能掌握度

(3)

F4=0.242×工作满意度+0.112×工作适应度-0.119×收入满意度+0.134×收入提高信心+0.258×居民交往度-0.036×向亲戚求助意愿-0.058×向邻居朋友求助意愿+0.213×邻里关系满意度+0.108×原居住地怀念度-0.113×原居住地熟人怀念度+0.348×风俗习惯适应度+0.761×社区环境满意度+0.751×生活满意度+0.145×生计发展技能掌握度

(4)

最后,根据客观数据所支持的因子分析结果,按照各公因子支配下的指标属性,论文具体将F1因子命名为“生计发展适应”因子,将F2命名为“基本生活适应”因子,将F3命名为“心理适应”因子,将F4命名为“人际交往”适应因子,并由此最终得出与理论分析稍有不同的灾后移民社会适应状况的实证评价体系(见图2)。

表5 因子载荷矩阵

图2 灾后移民社会适应状况实证评价体系

(三)结果分析

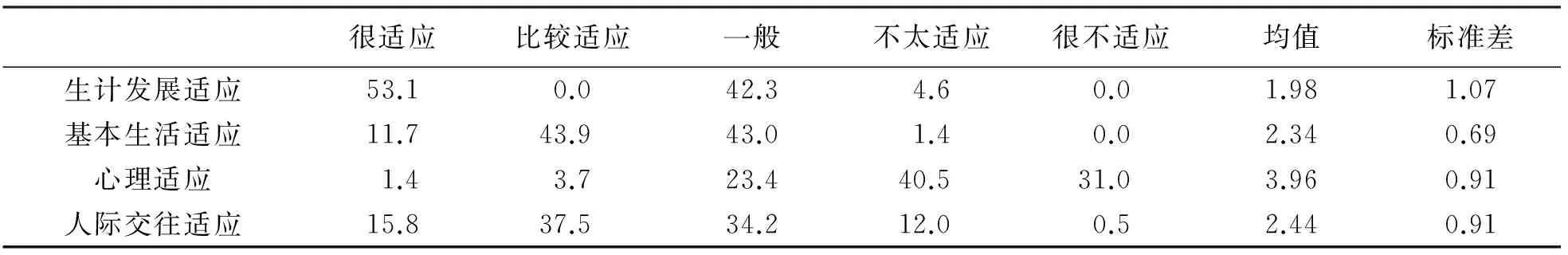

综合对生计发展适应、基本生活适应、心理适应和人际交往适应状况表现及其相关调适行为的描述和评价,结合分别反映四个社会适应层面公因子F1、F2、F3、F4的加总和赋值结果比较(见表6),可以得出如下研究结论:

从频数分布状况可直观发现,四个层面的社会适应状况中,生计发展适应和基本生活适应下不存在“很不适应”者,“不太适应”者比例也分别不足5%和2%,生计发展适应状况较好者均表现为“很适应”,基本生活适应下大部分为“比较适应”者;人际交往适应下仍然存在一定比例(12.5%)的“不太适应”及“很不适应”的人,心理适应下调查对象则多集中在“不太适应”和“很不适应”。

从均值和标准差结果分析认为,四个层面的社会适应水平存在明显分化。生计发展适应状况相对最好,其均值为1.98,介于“很适应”和“比较适应”水平,但样本数据相对较为离散;其次分别为基本生活适应和人际交往适应,二者均值分别为2.34和2.44,介于“比较适应”和“适应一般”水平,其中基本生活适应样本数据相对更为集中;在思乡情绪层面的心理适应状况相对最差,均值为3.96,可近似认为处于“不太适应”水平。

结合公因子所支配的具体评价指标分析,研究认为,由于此次调查对象均为政府统一迁移安置且进行整体搬迁,在迁移规划和迁居地基础设施建设工作较为充分的背景下,移民在住房满意度和工作适应度等自评指标上偏向“很适应”,导致生计发展适应评价水平相对较高;加之移民整体没有跨越文化圈,总体上不会面对陌生的区域文化环境,他们的风俗习惯适应良好,同时虽然受到摇号分房等不确定性因素影响,但“整体搬迁”使得居民日常人际交往关系并没有支离破碎,因此他们在相关指标层面倾向于“比较适应”,基本生活适应和人际交往适应相对良好;在反映思想情绪的两个指标上,移民总体倾向于“比较怀念”,这也直接导致心理适应因子赋值相对较低。

表6 四个维度下的社会适应状况 %

注:由于赋值分析表中将变量操作为定序层次,因此表中“均值”和“标准差”列数字仅代表赋值意义,均值区间1~5分别表示“很适应”“比较适应”“一般”“不太适应”和“不适应”

三、结 语

本研究前期操作化的社会适应维度与实证体系并不完全相同,这主要是基于经验预设与客观数据分析的差异所致。笔者认为,灾后移民社会适应的理论分析框架是开展移民社会适应实证研究的基础,虽然相关经验预设并不一定与具体的实证资料分析结果相同,但在经验阐释基础上的理论框架设定却能够为其后的实证研究提供一个合理的范围设定和明晰的思路参照,这是社会科学研究中必不可少的一个规范步骤,实证研究也正是需要基于合理和充分的经验预设基础上才能有效开展。

对灾后移民社会适应状况的评价是基于调查资料统计分析结果的直观呈现,且在标准统一的前提下对四个维度的社会适应状况进行了比较分析,对于移民个体在社会适应中存在的具体问题及其影响因素,由于篇幅所限并未通过数据展现。

本文考察的心理适应主要涉及思乡情绪和返迁意愿,在一般情况下,思乡情绪是包括灾后移民在内的各类移民的正常情感流露,但当这一情绪时常以某种强烈的方式表现出来时,则说明移民在心理调适方面并没有很好的适应,当然,这其中的原因也是错综复杂的,本文在此并不作出专门阐释。此外,文化适应这一社会适应系统的理论组成部分并未在实证分析中进行因子命名,从实证角度分析,因子分析结果得出的相关评价指标归属很难统一为文化适应因子,结合理论分析去思考,则可以认为文化内涵的丰富性、多样性和较强的外部关联性,反映文化适应的指标基本以物质的、精神的和行为实践的方式内涵于个体的心理、生产、生活和人际交往适应中。

[1] 聂衍刚,郑雪,万华,等.社会适应行为的结构与理论模型[J].华南师范大学学报:社会科学版,2006(6):118-124.

[2] Woolston H B.Social Adaptation: A Study in the Development of the Doctrine of Adaptation as A Theory of Social Progress[J].Harvard Economic Studies,2014(3):311.

[3] 朱力.论农民工阶层的城市适应[J].江海学刊,2002(6):82-88.

[4] 杨彦平.社会适应心理学[M].上海:上海社会科学出版社,2010:5.

[5] Taylor SE.Adjustment to Threatening Events:A Theory of Cognitive Adaptation[J].American Psychologist,1983(11):1 161-1 173.

[6] Rothbaum F.Changing the World and Changing the Self: A Two-process Model of Perceived Control[J].Journal of Personality and Social Psychology,1982(42):5-37.

[7] Greenspan S. Reconsidering the Construct of Mental Retardation: Implications of A Model of Social Competence[J].American Journal of Mental Retardation,1996(4):42-53.

[8] 李明欢.20世纪西方国际移民理论[J].厦门大学学报:哲学社会科学版,2000(4):12-17.

[9] 雷洪,孙龙.三峡农村移民生产劳动的适应性[J].人口研究2000(6):52-58.

[10] 风笑天.“落地生根”?——三峡农村移民的社会适应[J].社会学研究,2004(5):21-29.

[11] 解彩霞.三江源生态移民社会适应与回迁愿望分析[J].攀登,2010(6):101-106.

[12] 马伟华.生态移民与文化调适:西北回族地区吊庄移民的社会文化适应研究[M].北京:民族出版社,2011:50-220.

[13] 祁进玉.三江源地区生态移民的社会适应与社区文化重建研究[J].中央民族大学学报:哲学社会科学版,2015(3):47-53.Research on Evaluation of Social Adaption of Post-disaster Immigrants——Based on Surveys in Places Such as Beichuan

ZHOU Yan-yan1, YANG Shi-qing2

(1.LawSchool,SouthwestPetroleumUniversity;2.MarxismInstitute,SouthwestPetroleumUniversity,Chengdu610500,China)

The social adaptation of migrants after disasters involves the migration effect, which has a direct impact on regional population and the sustainable development of economic society, resources and environment. We have carried out investigation and study on the basis of theoretical analysis, operated self-reported questionnaire of social adaptation, and conducted lateral appraisement on the social adaptation status of Beichuan immigrants after the earthquake. The results show that there are differences in social adaption in four aspects involved in the investigation; The livelihood development adapts to the highest level, between the “good adaptation” and “adaptation” levels; Basic living adaptation and interpersonal adaptation level are relatively good, in the “medium” level; While the psychological adaption status which mainly focuses on the homesick level is poor, which might be thought in the “not good” level.

post-disaster migrants;social adaptation;natural disaster

2016-04-01

10.13968/j.cnki.1009-9107.2016.06.12

国家社会科学基金项目(12BRK020);西南石油大学人文专项基金项目(2015R033);西南石油大学青年科研团队项目(2015CXTD09)

周炎炎(1979- ),男,西南石油大学法学院副教授,硕士生导师,博士,主要研究方向为人口与经济社会发展。

D422.7

A

1009-9107(2016)06-0081-06