农民合作社功能“嵌入”与村治模式改良

2016-11-25张益丰陈莹钰潘晓飞

张益丰,陈莹钰,潘晓飞

(烟台大学 经济管理学院,山东 烟台 264005)

农民合作社功能“嵌入”与村治模式改良

张益丰,陈莹钰,潘晓飞

(烟台大学 经济管理学院,山东 烟台 264005)

村治模式改良既关系到乡村综合治理的顺利开展,也为农业生产的可持续提供制度保障。通过多案例比较分析,研究证实乡村善治的基础是对社区经济资源的有效掌控;利用经济资源为农业社区提供优质的农村社会化服务将成为农业社区治理优化的保证;短期内实现合作社与村两委领导者职能重叠,达到经济发展与社会服务供给同步,可以降低农村社区综合治理成本,提高乡村治理成效;中长期内赋予农民合作社更多综合性服务功能,使其在发展农村合作经济的同时为农业社区提供社会化服务,形成乡村治理良性运作。

农业发展;农民专业合作社;农村社会化服务;村治模式;综合性服务

引 言

改革开放以来,农村剩余劳动力通过就地“兼业”、外出“务工”以及异地“永久性转移”等方式正完成着农业人口非农化就业,实现农业人口的减少与农业规模化[1]。农村精英的流失以及基层政权治理权力的弱化[2],直接导致农业生产效率降低、乡村治理失位等后续问题频发[3]。农业现代化的实现与农民收入的提高均离不开农村基层管理机制创新与乡村治理模式改良。

2015年中央一号文件提出发展农村基层服务型党组织,以创新和完善农村基层组织设置来提升公共资源配置效率;通过完善与创新农村基层管理服务体系,形成以合作与互惠为保证、社会化服务为支撑的“立体复合式”现代农业经营体系。因此“村治模式”改良的目标可以归纳为农村社会化服务体系、农业生产效率、农民生活状态的协同优化,实现政权系统、市场系统和社会系统的互促,构建完善的农村社会化服务供给体系与优质的乡村治理环境。

当前农村社区内集体资产积累难以满足日渐增多的农村社区生产与生活所需的社会化服务需求,村集体、内生性农村经济组织(合作社、家庭农场)、外来型经济组织(公司)、小农户对农村内部资源的博弈,是农村治理矛盾产生的诱因;发展农民专业合作社,赋予合作社更多的综合性服务功能(针对农产品供应链的生产性服务与针对社区发展的公益性服务),是实现经济资源、社会资源为社区治理服务的目标的重要途径和有益尝试。短期内,实现合作社与村基层管理架构的融合,有助于实现社区经济资源向治理服务的有效投入,降低乡村治理的组织成本和提升基层管理效率。中长期看,发展综合性农民合作社,促使其在金融、农业生产、乡村基层管理以及社区文化事业中提供社会化服务,使之成为农业可持续发展与乡村善治同步发展的重要平台。

本文的研究路径为:(1)通过农村基层治理历史变迁,农业产业化与农村社会化服务体系创新契合这两个维度的文献综述,论证在乡村社区权威性治理与经济资源的缺失情况下,单一的农村基层行政管理机构难以担负起农业可持续发展、乡村善治的现实要求。(2)提出促进农民合作社建设与农村基层管理机构在乡村治理层面实现功能互补,赋予合作社更多综合性服务功能,为农村社区建设、农产品全产业链构建提供优质的社会化服务,将成为乡村治理和农业发展的突破口的理论观点。(3)多个典型案例比较分析。(4)探索农民专业合作社与乡村基层管理形成契合的可行性与发展路径。

一、文献综述

在数千年的中国传统农村社会演进过程中,国家通常“国家-宗族-家庭”三方来实现乡村治理,借助“宗族”等力量形成的“乡村精英”团体来维持农村稳定,并实现将上级权威机构的信息向基层有效传递[4]。在相对传统与封闭的中国农村,其基本特性表现为:(1)以农业生产为主,形成相对自给自足的产业布局[5];(2)农业基本生产单位是以家庭经营为代表的小农生产[6];(3)以家族或宗族按照“长幼有序,疏不间亲”的基本格局维系农业社区权威管理的基本结构[7];(4)以乡绅、宗族为权威形成对村庄公共资源的占有和分配[8,9];(5)生产要素在封闭的农村社区内自我循环;(6)社会结构简单,成员同质性强;(7)相同职业、相同文化传承和相似生活方式的村民组成熟人社会圈,传统习俗和血缘关系对其社会控制具有重大影响力[10]。

宗族内的权威人士(乡绅)通过对村庄中行为人的“搭便车”行为进行惩罚,并且将组织力量内化到村民意识中,成为维护功能性机构运转的制度基础[11]。新中国成立前我国农村治理的主要途径是借助乡绅宗族势力,实现农村公共产品与社区服务的综合管理与服务供给[12]。群众的普遍认同可以有效降低村庄内部运营成本和组织成本,有效地满足乡村超出家庭层面的公共事务需求[13,14]。

新中国成立后人民公社时期党和政府通过全面改造农村社区的基层架构,依靠党政对乡村社会的直接介入和管理,彻底摧毁了原有“亦官亦民”性质的村庄自治局面,形成了“党政一体”的乡村一级权力体系[15,16]。农村制度内精英全面取代传统农村乡绅和宗族首领的作用,乡村原有的非政府组织被全面排挤出乡土社会[17]。农村非正式组织逐渐为政治制度化组织所取代,组织化生活呈现出单一性特征,形成所谓的“全能主义”政治形态下制度内精英集团治理局面[18],乡村治理的组织活力被人为地抑制[18]。行政力量加大对农村基层的权力渗透,通过对乡村社会的强力管控,其目的在于推行统购统销,限制农村劳动力盲目向城市流动,通过工农业产品“剪刀差”等方式实现农业剩余价值向城市转移,完成工业化改造[19]。高度组织化的农村社区,实现对农村内部社会资源和人力资源的高度整合,使得乡村基层管理组织成本较少,可以较容易地控制乡村内可支配经济资源的用度。在政府对农村公共产品的投资极为有限的前提下,依靠政府动员并通过集体化体制严格控制,完成许多类似大中型水利兴修、防洪抗旱与水土改良等劳动密集型公共产品投资项目[20,21]。政府对乡村社会资源、经济资源和人力资源的严格控制,将乡村基层组织完全纳入正式政府机构,在当时的社会背景下提高了农村公共产品投资绩效[22]。

改革开放以来,在中国农村传统规范缺失、市场规范未能有效建立的现实约束下,农村出现了公共产品供给缺失、农业社区建设失位等系列问题[23]。如何解决农村公共品供给的困境,改善乡村治理环境,成为农村政策顶层设计的主要方向之一。贺雪峰以及徐勇、项继权的研究将乡村管理失位原因归结为村民自治过程中的权威性资源与物质性资源的流失[23, 24],进而会导致村民自治陷入“权力-资源”缺失困境[25]。

在市场经济体制改革和农村社会转型的关键时期,懂经营、善管理的经济能人逐渐成为乡村社区管理的关键人物,“能人型”治理模式逐渐形成。村庄能人的“威权治理”在部分地区确实有力地推进了社区经济的发展,但这些“能人”的乡村治理行为缺乏有效规范[26],具有过渡性的能人治理最终必须向综合管理模式转变[27]。

村民自治作为“国家主义”导向和法制权威下的“授权性”自治方式,由于国家主义的权威导向和集权式村治习惯的影响,村民管理的方式实质上形成一种“形式上的民主”[28]。国家在“官退民进”的实际情况下,要求村庄完成“村民自治”,是从其发展经济、推动农村公共产品建设有序实施的方面考虑。单纯依靠行政施压“倒逼”农村基层管理机构改革,使农村基层管理部门成为公共服务的提供者与资金调配的协调者,难度极大。解决的途径在于借助市场经济与公民社会意识的觉醒这两股外力影响,促使农村基层管理职能部门转换角色,实现由管理者向服务者的过渡[29]。

刘明兴等人利用全国代表性抽样调查数据,对农村党支部选举和村两委分工状况进行了描述分析,分析压力型体制下影响村两委之间权力分配的主要因素[30]。研究表明,中国农村基层的权力分配格局实际上是乡镇政府、普通村民以及村两委等各方力量相互作用的结果。传统农业衰弱与农村社区“空心化”,引发乡村社会组织结构扁平化和农民生活状态“原子化”,单纯依靠乡村基层管理部门(村两委)来保障村庄公共产品供给、乡村文化生活建设配套实施等非常艰难,更谈不上凭借村两委(制度内精英)来完成乡村的“善治”[31]。

通过发展农村合作经济启动农村全面的村民合作,形成新的在宗族、血缘之外基于利益一致性的“凝聚力”[32,33],以经济发展促进农村公共产品投放渠道拓宽的发展思路,成为农村“自治”模式实现“善治”的突破口[34-36]。

综上所述,基于历史变迁维度,乡村原有管理组织架构与管理模式已经无法满足当前农村社区对公共产品及社会化服务的需求,农村社会化服务供给渠道拓展需要通过乡村基层管理架构的创新来实现,合理利用农民专业合作社的发展为乡村建设提供的物质性资源与社会化服务项目,将有助于乡村治理绩效提升。

基于农业可持续发展维度考虑,农业现代化与适度规模化经营,其发展的中坚力量是扎根农村、能有效集结农户形成适度规模化经营的农民专业合作社。以农民专业合作社为媒介与平台,通过合作途径将小农户和生产资料集结起来,构建集约化经营、规模化生产、组织化管理相结合的新型农业经营主体,帮助农户在农资供应、农产品销售、种养殖技术多层面获得来自合作社的帮助,实现小农户与市场、农业企业的有效对接[37,38]。

但在农民专业合作社的实际运营过程中,农户和合作社之间的关系更多是针对农副产品的生产与销售形成的非紧密型组织形态。农民合作社与农户之间较高履约成本和组织运营成本,阻碍合作社在农产品质量保障、规模化经营等层面的健康发展[39]。解决方案可以是农民合作社通过为农业社区、农业生产提供公益性服务与生产性服务,借助公共产品投资为当地农村与村民提供“置信承诺”,实现合作组织发展与农业社区建设激励相容[40]。

合作社通过何种途径向农业社区提供农业社会化服务,如何来保障服务供给有序,这需要农民专业合作组织与农村基层社区形成在社会化服务数量、服务品种以及服务保障机制的全方位衔接。潘劲的研究显示,当前农民合作社的经济发展与农村社区基层管理组织(村两委)形成事实的竞争关系,作为权利垄断型管理参与者的村两委,当合作社经济发展威胁到其管理权威性时,会选择性介入干预合作社的发展[41]。合作社经营理念与村两委村治理念背离越严重,则村两委的介入干预力度越大[42]。

笔者认为,通过村干部领办合作社、能人型村干部领办合作社、合作社理事长晋升村两委成员等形式来理顺村两委与合作社之间的关系成为一种趋势;同时非村干部领办或组建农民专业合作组织时,也会选择采用村两委委托型、合作共赢型、博弈制约型、村两委监管型等形式来缓和合作组织与村两委的关系。合作社与村两委在乡村经济发展大方向及村级管理经营理念达成一致,有利于合作社扩大经营范畴,在形成适度规模化经营方面获得来自村两委的支持。同时有助于降低与农户的履约成本,并可以通过村两委的行政监督强化种养殖生产流程的规范化与标准化,提高了农产品生产质量。丰富的社会资本成为农民合作社有效降低交易成本和组织运营成本的保障。缺乏农村基层管理组织的支持,合作社在组织农户生产、强化农产品质量监督等方面开展工作的难度较大。出于长期发展及降低交易成本考虑,农民合作社有意愿参与农村基层管理,借助村两委的行政权力来保障其经营收益的稳定。但是依靠权威治理仅对合作社与农户交易关系型治理起到帮助,缺乏农业生产性服务供给,农户在与合作社、农业企业之间合作生产过程中往往形成价值链的“低端锁定”,无法围绕农产品供应链建设向价值链的高端攀升。通过政策导向,促使农民专业合作社在发展集体经济的同时,承担更多的综合性服务功能,为农户生产、农业社区建设提供社会化服务,有利于农业现代化生产。同时公益性服务的有序供给也将为乡村治理提供物质保障,从而有助于乡村治理的顺利开展。

以发展农民合作社为突破口,建立公共财政供给与合作组织供给相结合的农村公共品供给机制,是乡村综合治理有序发展的关键点。通过综合性农民合作社建设,赋予合作社更多的社会化服务功能,使得合作社不仅能成为农业产业化的主体,更能够成为农村社区综合治理的重要参与者。发展农民合作社在农业金融服务、农资供应服务、农村社区服务层面的综合性服务供给,应突出农民合作社在农村社区治理、农业产业链全面构建的保障作用。实现综合性合作社建设与农村基层管理的融合,有助于提高农业发展、农村公共产品投放以及农村治理的绩效。

二、案例分析

曼瑟尔·奥尔森认为组织的作用是增进成员的利益[43]。在以家庭为农业经营基本单元的前提下,有效拓展农村公共产品供给渠道,实现农村精神文明与物质文明同步推进以及乡村治理模式创新,依然需要以农村基层党政组织为基本架构。但是重塑农业社区内部约束力量,则需要通过农民合作组织来集结农户,形成合作意识,发展新的公共产品供应渠道,带领农民致富,并以此重塑农村社区建设[44,45]。

本文将通过对3个典型案例进行分析,试图说明乡村治理过程中对于农村社会化服务供应、乡村文化生活投资缺失是乡村治理失序的重要原因。缺乏对社区资源(尤其是经济资源)的掌控,导致了众多传统农业社区准公共产品投资减少。为维系农村基层正常行政职能,村两委通过攫取村民经济资源,或与正在崛起的农民专业合作社争夺经济资源,借此获取农村准公共产品投资所需资本,是当前农业社区管理过程中不得不面对的问题。合作社与村两委成员的职能重叠,既有助于团结农户、降低组织成本和交易成本,又有利于农村集体共享合作社经济资源,使之用于乡村社会化服务投入,实际上使得农民合作社成为农村社会化服务供给方。促进合作社与农村基层管理者利益趋同,赋予合作社更多社会化服务功能,是当前乡村治理有序发展的可行方案。

(一)西樵镇平沙岛村民撂荒事件的思考

《南方农村报》2010年5月8日报道,广东省佛山市南海区西樵镇平沙岛农民采用撂荒弃耕的“自残”行为来反抗镇政府和村委会不顾农民基本权益,强行向外出租土地的群体性事件。事情起源于西樵镇镇政府和平沙村村委会试图引进佛山市农业龙头企业(永利公司下属中南农场)进行规模化香水百合种植,该村村委会采取“暗箱操作”,私下勾结4个村小组签署《农用地托管合同》,以每亩每年900元的租金向永利公司流转1 200亩土地,并规定租金每3年上调7%,租赁期限15年。但村民利益在整个土地租赁过程中被忽视,在没有获得经济补偿和妥善安置劳动力的前提下,村民被村委会告知提前终止与农户的土地承包合同。村民在失去生存保障后,采用阻路、撂荒等暴力手段反对村委会对农民的不公待遇。村民、村委会、农业龙头公司三方不仅经济利益受到极大损失,同时村庄内部治理也因为村委会不顾及村民的集体利益的“失信”行为而陷入瘫痪。

农村的群众基础是开展农业产业化经营的关键。村、镇两级管理部门失信于民,妄图通过牺牲农户利益,通过“快速套现”来获得集体资本积累的短视行为,使其政令失去公信力,后续乡村管理无法继续实施。同样根植于农村的农业产业化,一旦失去了群众基础,其规模化经营难以为继,农业企业经营陷入困境也就在所难免。

探究平沙村村委“涸泽而渔”的行为,发现平沙村作为佛山的农业村,乡镇工业基础薄弱,村集体资产长期为负,村集体经济已无力承担村庄基础设施维护和公共产品投入。为维系日常管理和获得维持村庄治理的资本,而选择背弃与农户签订的土地承包协议,转而与农业企业签订合同,正是出于希望快速获取乡村经济资源,实现弥补村集体资产亏空的考虑。

(二)蓬莱市某合作社与村集体的矛盾

胶东地区是我国无花果的主要产区(产量占全国总产量2/3左右),其中蓬莱市是胶东地区无花果的三大主要集聚区之一,某农民专业合作社是一家由村庄能人领办成立的省级示范性专业合作社,主要经营产品为无花果鲜果以及衍生产品的开发和销售。合作社成立于2008年,注册资本5万元。现有正式社员286户(均为个人成员)。合作社通过土地流转现有示范基地50亩,社员种植面积总计510亩;2010-2013年是合作社发展的黄金期,短短5年时间,合作社资产总额由原来的5万元增加到2013年底200万元,合作社年经营收入达100万元,带动农户673户*本案例的相关数据来自于2014年7月笔者对红旗果业合作社的访谈记录。。

合作社主要管理者均非村两委成员,村委看到无花果销售的火爆和合作社盈利能力的不断增强,希望由村委组织进行无花果统一销售。而合作社由于多年经营已经在无花果规模化种植与集中收购农户成品果项目上拥有先发优势,村委成员自办的果品收购站在号召农户和经营规模上均无法抗衡。村领导采用断水、断电、派人阻挠合作社收购鲜果,甚至动用行政干预来劝阻入社社员退社等方式阻挠合作社正常经营。在村民文化广场修建过程中,合作社本着能进一步拉近与村民的距离,希望通过公益性服务来夯实合作社的群众基础,希望由合作社独立出资兴建,并由合作社负责基建财务框算。而村委则希望合作社直接出钱由村里全盘负责基建,不允许合作社参与。双方的意见分歧导致了最终合作社放弃投资兴建文化广场,进一步加深了合作社与村委之间的矛盾。

村委与合作社的矛盾,主要表现在乡村内部经济资源的控制权与行政权威管理的背离。随着承包责任制和农村税费改革的推进,农村基层管理机构对农村经济资源的控制能力逐渐下降,合作社经济发展成功,影响了村集体对于经济资源的有效控制。一旦合作社的经营与村两委的要求相背离,村两委与农民合作社就乡村实际经济控制权的争夺势必延伸到对农村管理主导权的争夺,最终阻碍了乡村治理的有序推进。促进农村基层管理和农民专业合作社在乡村治理层面达成共识,最容易实现的方法是村两委领导领办合作社或合作社管理层兼任村委领导,虽然这种方法能够有效降低合作组织与村集体之间的组织成本,但是无法确认村集体领导具备经营合作社和抗御市场风险的企业家才能,抑或合作社领导具有乡村基层管理经验。简单地将合作社经营与村集体领导合并,并不能够达到合作经济建设与乡村治理的协同。

(三)福山西埠庄村山药专业合作社的经验

山东烟台西埠庄村山药专业合作社成立于2011年10月,投资总计100万元。现有社员170户。西埠庄村一直以来就有种植“铁棍”山药的传统,认识到本村具有种植山药的技术优势和广泛的群众种植认同度,村委领导带领全村42户种植户成立了山药专业合作社,主要围绕山药种植、农资供应、技术培训和采购销售进行合作化经营*该案例数据来自于2014年7月烟台大学经管学院暑期调研实践团队对山东烟台市福山区门楼镇西埠庄村山药专业合作社合作社经营与社区管理的调研数据。。

村委主要领导担任合作社负责人(村支书担任合作社理事长,村会计为合作社财务负责人,村治保主任担任合作社监事会会长)。在引导农民科学种植和按合同交售山药环节上,充分发挥村两委领导班子的凝聚力和行政执行力度,降低了组织成本和农户监督成本,有效地保障山药质量,控制了收购成本。

经营层面上,西埠庄村乡村治理和合作社发展实现互利共赢。通过合作社经营扩大了种植规模,合作社经营性用地面积达500亩,2013年合作社拥有资产总额84万元,种植示范基地在短短三年时间内扩大到230亩。合作社年均利润达47万元。合作社的发展积累起的合作财富主要用于提供本村社区内准公共产品服务。西埠庄村内的村活动中心、村图书室和村民娱乐休闲广场以及健身设施均来自于合作社的资金支持。同时合作社围绕山药产业链种植、加工、销售环节为农户种植提供足够的生产性服务(种植技术、生资供应、统一品牌销售),实现合作社综合性服务功能提升。

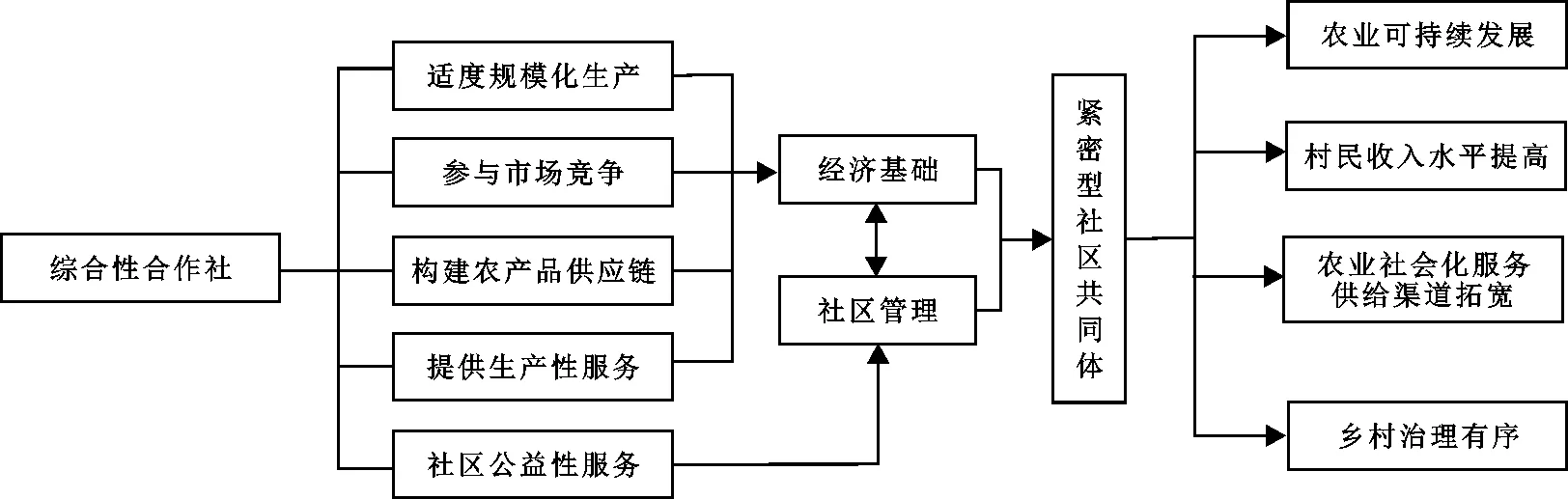

合作社在促进经济发展的同时注重社区文化事业的培养,对内促进社员致富,对外维护合作社品牌,代表农户参与市场竞争,为农户利益最大化服务。注重生产性服务与公益性服务并重,充分利用村两委的社会资本积累,通过降低组织成本,分散和规避经营风险从而实现了为农户服务,为社区建设服务以及村庄的共同致富(见图1)。

图1 综合性合作社建设示意图

西埠庄村综合性合作社建设案例给我们的启示是: 发展农村新型经营主体(农民合作经济组织),有助于促进农民通过合作将原本“细碎化”的分散经营行为有机整合;先进产业发展模式更好地实现农业适度规模化经营,带动农民整体致富;而农村基层综合性合作社建设夯实了乡村善治的组织基础,促进合作经济组织与村两委在农村准公共产品供给渠道拓展和合理利用层面形成契合,合作组织作为农村社会化服务的供给创新主体,为乡村治理有序推进提供资金保障、生产服务及生活服务供给。

三、案例比较

在当前的中国乡村,村两委作为“村民自治”的组织载体,既担负着党政权力制度载体,又成为代表广大农民利益的自我组织机构,缺少了村两委的支持和协调,乡村社会化服务供给创新在农村社区的开展将会困难重重。以合作社为载体,通过适度规模化经营来引导农村生产方式、生活方式的有效转变,并吸纳农村“非制度精英”进入制度化管理团队,来增强党政基层组织的向心力,实现乡村治理与经济建设的“兼容”,有可能成为乡村治理改善与社会化服务供给模式创新的新途径[46,47]。

借助合作社的经济优势,激励合作社为农业社区提供更多综合性服务,围绕农业产业化建设、农村环境治理、农民生活服务等层面提供社会化服务,将合作社经营“内嵌”到乡村综合治理框架内,农村社会化服务供给体系创新来促进农村社区管理绩效优化,将有助于农业生产、农民生活、乡村治理成效全面提升。

在上述的三个案例中,案例一所描述的村民与村两委之间因为土地权益展开争夺,其实质是村集体经济羸弱造成乡村治理必须的社区公共服务资金投入难以保障,撕毁与村民的土地承包合同,攫取土地资源潜在收益的违约行为对于村两委而言成本最低,一旦成功可获得集体经济(亦或是小团体)收益的最大化。集体经济差的农村社区,村两委与农户之间的矛盾更多集中在对于社区内潜在经济资源的争夺。

案例二阐述的观点是,已经具有一定规模集体经济积累的农村,当出现新兴的农民专业合作组织带领农户开展合作经济时,一旦其经营与村集体利益出现背离时,合作社经营可能被村两委的行政力量所俘获;合作社占据的部分经济资源被农村基层管理部门获取,成为受村两委直接或间接领导的合作社;或者合作社与村两委之间形成零和博弈,使合作社集体收益受损,村两委“公信力”下降并且乡村基层社区社会化服务质量下降。

第三个案例中村两委针对本村的资源禀赋发展由村两委成员领办的农民专业合作社,既能借助村行政力量来降低农户违约,提升合作社组织凝聚力;同时村两委与合作社经营目标相容,集体经济和合作经济之间不会就农村社区经济资源的使用产生重大分歧,合作社的成长也拓展了农村社区社会化服务供给渠道。

纵观上述三个案例,可以得出以下结论:在乡村基层管理机构的有效运行需要获得足够的物质基础支持,农村社会化服务供给匮乏制约了乡村善治的实现,缺乏资金投入的村两委难以通过向社区投入足够的社会化服务来提高农村综合治理绩效。农村的经济建设与社区内的社会化服务供给存在互补关系,围绕农产品供应链各个节点,以合作社为纽带形成适度规模化经营,需要将农产品供应链构建纳入到规模化、组织化、系统化和市场化相结合的“准纵向一体化”产业发展框架内实施。而降低组织成本,提升组织运营效率的关键就在于结合广大基层农民,形成与农业社区建设激励相容。为农村社区提供必要的社会化服务无疑就是最明显的“置信承诺”,通过提供优质的综合性社会化服务,有助于将“一盘散沙”的小农户形成社区内共同体,激励农户主动参与经济合作和社区内社会文化事务,构建经济与社会利益相结合的紧密型社区共同体,有助于缓解“三农”问题和实现社区管理优化。

四、结论与建议

发展村庄的经济基础是村庄实现“善治”的关键点与突破口。通过发展农民专业合作社,发展农业产业化,带动农民致富。合作社向农村社区提供公共产品,帮助村庄发展虽然能够形成“可置信承诺”,润滑村集体与合作社的关系。但是合作社发展一旦与村集体经济利益存在矛盾,任何一方受损都将会影响到农民利益与乡村治理。短期内虽然可以通过村集体与合作社管理层职能重叠,来缓和双方利益矛盾,合作社也可以根据基层社区社会化服务需要针对性地提供服务。但是村集体领导是否具有领导合作社的能力,领导层的功能重叠是否会诱致村集体利用权威治理来干预合作社正常经营,亦或者如何解决农民专业合作社借助村集体行政干预侵占农户利益的问题,由此可知单纯领导者重叠并非是最终的解决方案。

发展多功能、多类型的农民综合性合作组织(社),走以经济建设支持社会事业的农村社区发展道路,通过生产性服务供应来加速农业产业化进程,促进农产品供应链全面构建,进一步夯实经济基础;进而以合作社为主导形成农村社区服务、文化教育、福利服务内部有序供给,有助于农业社区以农业发展为根本形成乡村善治[46,47]。

发展路径为:

1.发展村庄合作经济,通过发展农民合作经济组织来形成其在农产品供应链环节上的产业优势,并逐渐向产业链的上下游拓展,从而提升村庄内涉农的规模化经济总量,以高效农业、绿色农业为抓手,创立“一村一品”的产业品牌和村庄的地理标识产品与绿色认证。以此来增加农民收入,提升乡村的社会知名度与影响力。

2.赋予农民合作组织更多的综合性服务功能(满足农产品供应链建设所需的生产性服务与乡村治理所需公共服务投入)。利用农业合作组织的规模和资本,为农村社区提供社会化服务,以此来增加村庄公共产品与准公共产品供给渠道,为新农村建设提供乡村“善治”的物质基础。

3.鼓励村其他非政府组织(村老年人协会、妇女协会和用水协会等)成为农村“自治”的重要监督与协助日常工作的重要辅助力量。组建由村两委、综合性合作社、其他自治组织共同形成的村庄内部综合治理委员会,重要建设事项由村“两委”形成提案,最终决定权由治理委员会决定。

就目前来看,以农民合作社为基础,形成合作社综合性服务功能,将合作社建设嵌入到农村社区治理中,达到乡村治理有序推进的目标,其合理性分析和合意性政策设计尚处于初始阶段;同样综合性合作社(农协)的发展在中国尚处在萌芽和探索阶段[48],相关的立法和制度基础尚未形成。但东亚近邻日本、韩国的综合性农协发展经验说明,形成集生产、销售、农技推广、文化教育、社区福利功能为一体的综合性合作社,将成为未来我们农民合作社建设和社区综合治理探索的新领域。对综合性合作社形成的制度设计和职能定位有可能成为未来合作社研究和乡村治理研究的重点。

[1] 周维宏.中日农村农民外出打工对比分析[J].日本学刊, 1997(5):118-134.

[2] Walder A G. Local Governments as Industrial Firms: An Organizational Analysis of China’s Transitional Economy[J].American Journal of Sociology, 1995:263-301.

[3] 陈靖. 村社理性:资本下乡与村庄发展——基于皖北T镇两个村庄的对比[J].中国农业大学学报:社会科学版, 2013(3):31-39.

[4] 贺雪峰.中国传统社会的内生村庄秩序[J].文史哲, 2006(4):150-155.

[5] 黄宗智,彭玉生. 三大历史性变迁的交汇与中国小规模农业的前景[J].中国社会科学, 2007(4):74-88.

[6] 黄宗智.中国的隐性农业革命[M].北京: 法律出版社,2010:16.

[7] 秦勃.村民自治、宗族博弈与村庄选举困局——一个湘南村庄选举失败的实践逻辑[J].中国农村观察, 2010(6):86-94.

[8] 柳敏.理解近代乡村社会变迁的一把钥匙——读《变动时代的乡绅——乡绅与乡村社会结构变迁(1901-1945)》[J].史学月刊, 2010(11):117-123.

[9] 王先明.乡绅权势消退的历史轨迹——20世纪前期的制度变迁、革命话语与乡绅权力[J].南开学报:哲学社会科学版, 2009(1):95-107.

[10] 杨德才. 三农迷局:路在何方——从梁漱溟到舒尔茨的思考及其启示[J].江海学刊, 2009(2):167-171.

[11] 杨德才.中国经济史新论(1949-2009)[M].北京: 经济科学出版社, 2009:166.

[12] 井上彻.明末珠江三角洲的乡绅与宗族[J].中国社会历史评论, 2009(00):65-83.

[13] 贺雪峰.公私观念与中国农民的双层认同——试论中国传统社会农民的行动逻辑[J].天津社会科学,2006(1):56-60.

[14] 张克中,贺雪峰.社区参与、集体行动与新农村建设[J].经济学家,2008(1):32-39.

[15] Vivienne S.The Reach of the State: Sketches of the Chinese Body Politic[M].Standford University Press,1998:18.

[16] 吴新叶.农村基层非政府公共组织研究[M].北京: 北京大学出版社, 2006: 85-86.

[17] 吴理财.20世纪村政的兴衰及村民自治与国家重建[EB/OL].[2011-06-17].http://www.zhongdaonet.com/NewsInfo.aspx?id=407.

[18] 黄博,刘祖云.村民自治背景下的乡村精英治理现象探析[J].经济体制改革, 2013(3):86-90.

[19] 费正清,麦克法夸尔. 剑桥中华人民共和国史——革命的中国的兴起(1949-1965)[M].谢亮生,译. 上海: 中国社会科学出版社, 1998:20.

[20] Perkins F A.Showing a Retailer That Meat Sanitation Pays: An Economic Approach[J].American Journal of Agricultural Economics, 1969,51(5):1 259-1 262.

[21] 李里峰.群众运动与乡村治理——1945-1976年中国基层政治的一个解释框架[J].江苏社会科学,2014(1):218-230.

[22] 温铁军.中国农村发展的另类解读——“中国经验”“比较优势”与乡建试验[J].理论前沿,2008(13):13-16.

[23] 贺雪峰.中国农村社会转型及其困境[J].东岳论丛, 2006(2):54-61.

[24] 徐勇,项继权.农村综合改革:改革重心的转移[J].华中师范大学学报:人文社会科学版, 2006(5):1.

[25] 赵晓峰,刘威. 村民自治实践中的“权力+资源”困境及其超越[J].中共福建省委党校学报,2013(8):26-31.

[26] 徐勇.论中国农村“乡政村治”治理格局的稳定与完善[J].社会科学研究, 1997(5):33-37.

[27] 贺雪峰. 村社本位、积极分子:建设社会主义新农村视角研究二题[J].河南社会科学, 2006(3):22-25.

[28] 于建嵘.失范的契约——对一示范性村民自治章程的解读[J].中国农村观察, 2001(1):64-69.

[29] 吴理财.用“参与”消解基层“选择性治理”[J].南风窗, 2009(2):47-49.

[30] 刘明兴,孙昕, 徐志刚, 等. 村民自治背景下的“两委”分工问题分析[J].中国农村观察, 2009(5):71-81.

[31] 符钢战,韦振煜, 黄荣贵. 农村能人与农村发展[J].中国农村经济, 2007(3):38-47.

[32] 黄祖辉.农合组织:农业现代化的新选择[J].中国合作经济, 2006(7):40-41.

[33] 徐晓全.当代中国乡村治理结构研究:现状与评析[J].领导科学, 2014(8):4-7.

[34] 张晓山.合作经济:解决“三农”问题的金钥匙[J].中国合作经济, 2005(4):1.

[35] 王景新.乡村建设的历史类型、现实模式和未来发展[J].中国农村观察, 2006(3):46-53.

[36] 王彦智.县乡基层政权整体协同性改革思维的学理分析[J].华南农业大学学报:社会科学版, 2014(2):118-125.

[37] 黄祖辉.让合作社成为农村产业化经营的主力军[J].中国合作经济, 2009(10):46-47.

[38] 张超,吴春梅. 合作社提供公共服务:一个公共经济学的解释[J].华中农业大学学报:社会科学版, 2014(4):63-69.

[39] 崔宝玉. 政府规制、政府俘获与合作社发展[J].南京农业大学学报:社会科学版, 2014(5):26-33.

[40] 张益丰,刘东.谁能成为现代化农业建设的中坚力量——论适度规模化农业生产与保障机制的实施[J].中央财经大学学报, 2012(11):56-62.

[41] 潘劲.合作社与村两委的关系探究[J].中国农村观察,2014(2):26-38.

[42] 赵晓峰,刘成良.利益分化与精英参与:转型期新型农民合作社与村两委关系研究[J].人文杂志,2013(9):113-120.

[43] 奥尔森·曼瑟尔.集体行动的逻辑[M].陈郁, 译.上海:上海三联书店,1995:212-213.

[44] 王振海, 王义.当代中国农村制度化治理主体缺失及培育研究[J].经济社会体制比较,2008(6):117-121.

[45] 郑卫东.“双轨政治”转型与村治结构创新[J].复旦学报:社会科学版,2013(1):146-153.

[46] 张益丰.三农问题视阈中企业领办农业综合性合作社研究[D].南京大学博士学位论文, 2011:23-48.

[47] 贺雪峰,刘岳. 基层治理中的“不出事逻辑”[J].学术研究,2010(6):32-37.

[48] 裴志军.制度刚性下的村民自治参与:社会资本与政治效能感的作用[J].农业经济问题, 2013(5):33-43.

[49] 杨团,石远成.山西永济蒲韩乡村社区:农村社区公共服务的新型提供者[J].中国非营利评论,2014(1):169-183.

[50] 杨团, 孙炳耀.综合农协:中国“三农”改革突破口[M].北京: 社会科学文献出版社,2013:328-329.

Economic Development, Rural Cooperative and Improvement of Village Governance Mode: A Comparative Study Based on Multi-cases

ZHANG Yi-feng,CHEN Ying-yu,PAN Xiao-fei

(SchoolofEconomicsandManagement,YantaiUniversity,Yantai,Shandong264005,China)

The improvement of village governance mode could not only influence the efficiency of rural governance, but also support the institutional guarantee of agricultural sustainable development. In this paper, by using three cases, the study confirmed that the foundation of good rural governance is the effective control of the economic resources of the community. To provide quality of rural social services, utilizing economic resources for agricultural community will become the guarantee of the optimization of agricultural community governance. In the short period, overlapping the governance functions of rural special cooperative leaders and village committee leaders can achieve the synchronous development of economy and the supply of social services. Meanwhile, it also can reduce the costs of rural community comprehensive management and improve the efficiency of the rural governance. In the medium and long term, giving more comprehensive service functions to rural special cooperative can provide more effective social services for the agricultural community, and will form a virtuous operation of rural governance.

agricultural development; rural special cooperative; agricultural social service; village governance mode;comprehensive service

2015-11-10

10.13968/j.cnki.1009-9107.2016.06.08

国家自然科学基金重点项目(71333011);国家自然科学基金项目(71373063);教育部人文社会科学规划项目(16YJA790066)

张益丰(1973-),男,烟台大学经济管理学院副教授,硕士生导师,经济学博士,主要研究方向为农业产业组织创新、农村合作经济组织。

F301.4

A

1009-9107(2016)06-0050-09