越过通天河

2016-11-24

但凡敢在渡口当筏工的人,无一不是劈风斩浪的好手,他们趴在筏上,以手划水,以脚当舵,似乎全然不把浪高水急的大河放在眼里。

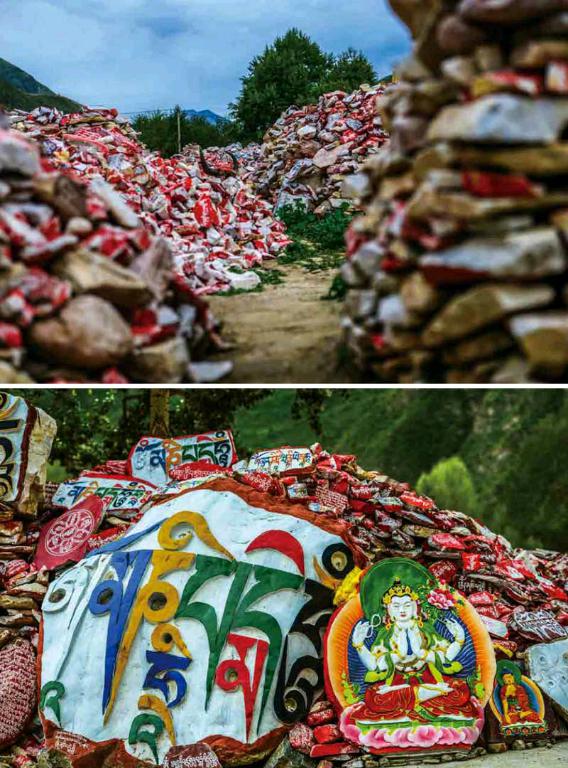

勒巴沟就是一座庞大的经石博物馆,闪烁着汉藏石刻艺术珠联璧合的灿烂光辉,因此在当地藏民心中,勒巴沟就是让他们引以为傲的“智慧之沟”。

文成公主留下的遗迹,都被抹上酥油,黏上羊毛,放上石子——这是藏族祝福仪式的最高礼节,常有藏民从四面八方来到这里跪拜,祈求公主保佑。

翻越雄伟的巴颜喀拉山脉,文成公主越过清水河,抵达通天河边。

通天河是诸多神话盘根错节的地方,古称“牦牛河”,是万里长江的源头之一。在中国古典名著《西游记》中,唐僧师徒前往西天取经,面对滔滔通天河束手无策,全凭一只巨大的老龟帮助才得以渡过;而取经归来时,其“九九八十一难”中的最后一难——“通天河遇鼋湿经书”,也发生在这里。

文成公主来到通天河面前,当然没有神龟相助,但在特制的牛皮筏子上,两岸臣民迎送,倒也让她领略到了在惊涛骇浪中的惬意。渡过通天河之后,文成公主被这里的美丽风光迷住,停留了一些时日。这一无心之举,又让两个小地方有了百世流芳的底蕴——勒巴沟与结古镇……

通天河上的要津三种牛皮筏子的渡河方式

文成公主渡过通天河的地方,名为“直门达渡口”。从唐蕃古道演变到今天的青康公路,这里历来都是一大要津,但直到20世纪50年代,才建成一座跨河大桥。在过去的数千年里,人们从这里渡河的方式原始而又妙趣横生:冬季结冰后,自然可以直接踏冰而过,然而在其他季节里,则需要动用一种古老的交通工具——牛皮筏子。

历史上,渡河的牛皮筏子,大概有三种形式:第一种是把几个甚至几十个牛皮袋(也有用羊皮袋)并在一起,绑上竹板或木板,四方加上围挡,就成了一条小船,乘坐安全而舒适,不用担心被浪花打湿衣衫。

第二种适合游泳好手单独使用。熟悉水性的人,只需要随身携带一只牛皮袋,渡河的时候,把行李全装进牛皮袋,再吹满气,然后扎紧袋口,就成了一艘简易的小船,人趴在皮袋上,一手划水,一手牵马,不一会儿就划到对岸,然后将皮袋收起来,驮上马背,继续赶路。

第三种同样适合单人渡河,不过是针对外来者的“运输业务”:水手提供一只由完整牛皮制成的皮袋,让乘客钻进去之后,再向其中吹气,让皮袋鼓胀起来,然后扎紧袋口,推进水里,水手则趴在皮袋上方,以双手作桨,划到对岸再将乘客放出。

使用羊皮筏子渡河的方法历史悠久,曾经广泛用于高原地区的水上运输行业。但凡敢在渡口当筏工的人,无一不是劈风斩浪的好手,他们趴在筏上,以手划水,以脚当舵,时而巧妙地插过激流,时而躲开漩涡,边划边哼着“花儿调”:“荞子花开打蓝伞,胡麻花开的是宝蓝;筏上的阿哥(哈)讨平安,回来了尕妹(哈)照管……”那悠闲自得之情,似乎全然不把浪高水急的大河放在眼里。

文成公主渡通天河的时候,当地藏民群策群力,制造了一只巨大的牛皮筏,皮筏四周还有众多浪里好手巡游保护,更有马群和士兵簇拥,才让滔滔河水变成了坦途。

勒巴沟的石刻艺术庞大的经石博物馆

通天河西岸,距离直门达渡口约10公里处,有一条山谷名为“勒巴沟”,在藏语中的意思非常简单:美丽的沟。这里的景致是高原风光的典型代表,从上到下,呈现出一幅立体画卷:通透的蓝天下,冰峰雪岭晶莹剔透;山腰森林茂盛,蕴含无限生机;山麓清流飞溅,野花浪漫;谷底乱石嶙峋,灌木丛生,野趣盎然。

不过,勒巴沟令人惊叹的,还有丰富的石刻艺术。沟口有一座玛尼堆,数不清的岩片上镌刻着佛家的“六字真言”,每个字颜色不一,整体五彩斑斓,营造出一种神秘的气氛。距离玛尼堆四、五百米的地方,是一座用玛尼石堆砌而成的宝塔,塔身四周风马旗猎猎作响,仿佛千百佛徒在合声祈祷。在两处巨大的石壁上,几尊庞大的佛像和菩萨面容慈祥,默默地注视着前来膜拜的信徒。佛像四周,还有象、马、虎、鹿等吉祥瑞兽的形象,精湛的技艺让每种形象都栩栩如生。

纵观勒巴沟沟口附近所有的佛像与菩萨,从服饰到造型,都具有明显的盛唐风貌——这些作品几乎都是文成公主下令随行的能工巧匠制作的。那时她从直门达古渡口渡过通天河,来到此处,又一次被美丽的风光所吸引,于是在这里停留了一些时日,本地长者进献了刻有经文和造像的玛尼石,文成公主非常喜欢,下令工匠们参照这些形象,在沟谷中进行雕刻。

据说文成公主的诚心,感动了佛祖,第二天,勒巴沟漫山遍野都布满佛像和玛尼石,而勒巴沟从此成为“神圣之谷”,许多藏民常年累月在沟中雕刻玛尼石,越积越多。沿着沟谷继续深入一公里多,石壁上出现了许多唐朝后期的佛教塑像,或面目慈祥,或怒目圆睁,或正在与邪恶争斗……佛像周围,用古体藏文雕刻着《般若经》《无量寿经》等片段,这些佛像都是藏传佛教的造型,专家判定开凿于唐朝后期,很显然也延续了文成公主的影响力。

深入勒巴沟4公里左右,就来到了石刻文化最精彩的部分:108个小型玛尼堆、108座佛塔星罗棋布,周边的峭壁上到处刻有经文,有佛经内容,也有各种真言、咒语和颂词,内容琳琅满目。这些经文字体风格多变,大小不一,最小的只有豆粒大,最大的则占据了整面崖壁,它们不仅是宗教文化的大合集,也堪称自文成公主时期延续下来的“书法碑林”,楷书、行书、隶书、狂草等各种书法形式恣意呈现,让人目不暇接。

这里最大的字,是集中在一起的六字真言,大字有数米之高,人们在惊叹之余,更有些疑惑:这样的大字,在1300多年前是如何刻上去的呢?我在史书里找到了答案:当时的工匠并没有架梯垒台,也没有使用吊绳悬挂,而是充分利用了当地极寒的天气,把牛粪、黏土加水和成类似“水泥”一样的东西,贴在崖壁上做成简易阶梯,干燥后就会牢牢粘在墙壁上,可供人上下。而一旦天气变暖,牛粪阶梯就会变得松软,然后剥落,崖壁上也没有留下任何痕迹。那些巨大的字迹,也不是事先做好样版贴上崖壁,而是刻在牛皮上,在夜间以灯光投影的办法,映照在崖壁上。如此精妙的设计,真正体现着古代人的智慧,直到今天仍有积极的参考价值。

文成公主虽然不久后就离开了勒巴沟,但这里的雕刻造像活动,却一直延续到了当下。藏民们怀着对文成公主的崇敬,把虔诚的信仰刻在玛尼石上,以至于如今我们看到的勒巴沟,溪水里浸泡的是经石,草根下掩埋的是经石,泥潭里随便挖出一块也是经石……勒巴沟就是一座庞大的经石博物馆,闪烁着汉藏石刻艺术珠联璧合的灿烂光辉,因此在当地藏民心中,勒巴沟就是令他们引以为傲的“智慧之沟”。

玉树州结古镇和亲胜地文成公主庙

从勒巴沟南行10余公里,就进入了文成公主在唐蕃古道上停留时间最长的地方——玉树州结古镇,人们对文成公主的深切怀念,也在这里找到了最直接的载体,那就是文成公主庙。

结古镇海拔3700多米,但由于四面环山,因此冬暖夏凉,十分宜居。这是一个漂亮的小镇,干净整洁的街道被绿树掩映,民居被随意地装饰成鲜艳的色彩,家家户户的院子,都是一个小花园。

翻开唐蕃古道的历史,很容易找到关于这个小镇的记述。结古镇曾长期作为西宁、康定、拉萨三地之间最重要的贸易集散地,从唐朝至清末,都有客商从四川、甘肃、山西、陕西、西藏等省区来到这里。

当年,文成公主与松赞干布在姊妹湖成婚后,也来到结古,看到此处景色秀丽,气候宜人,正好在长途跋涉后进行休整,就在这里住下,开始了藏王与汉公主持续一月有余的“蜜月生活”。

文成公主深得当地藏族民众爱戴,他们以空前的仪式热烈欢迎她的到来。文成公主也以饱满的热情,全心全意地投入到传播先进文化的事业之中,她不仅建造佛像教化四方,还号召随行的大唐工匠帮助藏族开荒种地,把“二牛抬杠”拉犁耕地技术以及种菜、磨面、酿酒等技术传授给藏族人民,对他们的生活产生了极其深远的影响。

后来,文成公主离开玉树,前往拉萨,所有民众都依依不舍地长相送。她走后,人们保留了她住过的帐房,作为怀念公主的圣地,并把她的足迹和相貌都刻在石头上,随后还竖起了一座塑像。这些遗迹,都被藏族人民抹上酥油,黏上羊毛,放上石子——这是藏族祝福仪式中的最高礼节,常有藏民从四面八方来到这里跪拜,祈求公主保佑。

公元710年,唐朝又一位公主——金城公主走上了文成公主的道路,远嫁藏王尺带珠丹(又译作赤德祖赞)。路过勒巴沟时,金城公主来到文成公主的帐房遗址,凭吊她的姑祖。或许是有太多感触,或许也是希望得到姑祖的护佑,她派人在此处建起一座庙宇,命名为“文成公主庙”,为后人保存这片永世纪念的圣地。

从此,这座庙宇香火相传,成了当地藏民常年膜拜的信仰殿堂。香案上一排明晃晃的酥油灯常年不熄,两条长长的缎带从梁上披垂下来,上面挂满了哈达。在庙堂正上方的岩壁下,浮雕有9尊巨幅佛像。莲花座正中,是一尊高约7.3米的主佛像。在主佛像的两侧,各有4尊高约4米的侍者佛像立在小莲花座上。庙内两侧墙壁上有两幅活佛画像,雕像对面壁上亦有绘着竹笋、石榴、棉花、宝镜和馒头的壁画,记录了当年文成公主教当地藏族人民耕作与纺织的故事。

在结古镇短暂停留后,文成公主的路还在继续,拉萨依旧山水迢迢,但是这位“上天派来的女菩萨”,从入藏那一刻开始,就已经走出了一条充满感恩与怀念的漫漫西行路。今天的我,沿着昔日的唐蕃古道一路前行,去追寻文成公主的足迹,途中收获的都是无与伦比的美好印象。追寻仍在继续,而唐蕃古道青海境内就此告一段落,我相信前方,一定还有更多的惊喜与感动……