“以学为本”:新一轮台湾通识教育评鉴探析*

2016-11-24董垌希

马 星 董垌希

“以学为本”:新一轮台湾通识教育评鉴探析*

马 星 董垌希

新一轮台湾通识教育评鉴计划由2012年至2016年实施,本次通识教育评鉴所依据的理念与实践发生了实质性的转向,“以学为本”的教育理念与学生学习结果评估是新一轮台湾通识教育评鉴的鲜明主题。透过通识教育五个评鉴项目的考察与分析,对内地高校在实施通识教育与提高通识教育质量方面具有启发意义:将通识教育与院校办学特色、办学目标相结合;实施“以学为本”的通识教育质量评估理念与方法;构建院校内部的通识教育质量持续改进机制。

以学为本;通识教育;学生学习结果评估;基于证据; 台湾

台湾教育行政管理部门为应对教育分流较早、实施“全人”教育的需要,早在1984年发布“大学通识教育选修科目实施要点”起就开始积极推动各高等院校实施通识教育。经过三十多年的探索与实践,台湾地区通识教育因其具有鲜明特色的教育理念与自成体系的教育实践已成为大陆地区各高等院校在实施通识教育时借鉴、学习的对象。近年来,台湾教育行政管理部门更是从质量监控与评估的角度加大了对通识教育的关注,其对通识教育评鉴的理念与实践随着高等教育发展的需要也在发生嬗变。

一、台湾通识教育评鉴的发展历程

1995年,台湾通识教育学会完成了“通识教育中程五年改进计划书”,其中第七大项即为通识教育评鉴,拟于1996学年度执行“评鉴架构的设计”,为1997学年其开展各类大学校院通识教育评鉴做准备。为规划与执行评鉴,由时任理事长的黄俊杰教授担任计划负责人,并对包括中国台湾大学在内的65所院校主持实施了试评。[1]第一次通识教育访评实施时间为1999年4月14日至5月28日,对象为58所大学院校:公立综合大学(13所)、私立综合大学(17所)、师范校院(12所)、单科校院(16所),共邀请55位访评委员。依研究报告所设计的访评项目共计八大项41个指标:办理目标与特色(2)、组织与行政运作(5)、教学与行政资源(5)、课程与教学(10)、师资素质与人员(7)、服务与推广(4)、未来发展(3)、自我评鉴(5)。访评结果于1999年12月发布,除了单科校院因性质各异,其他三类校院根据评鉴结果分为优、良、可、待改善四个等级。

为改进及深化通识教育,台湾教育行政管理部门于2002年成立“通识教育委员会”,对各高等院校通识教育实施情况及所面临的问题进行深入而全面的了解与检查。为了解各校实施通识教育的成效,台湾教育行政管理部门实施了“大学通识教育评鉴先导计划”(简称“先导计划”),由通识教育委员会特聘专家学者组成通识教育评鉴小组, 并成立“通识教育评鉴计划办公室”负责期间的协调、规划等相关事宜。鉴于院校数量多、类型不一,通识教育委员会决议将大学按照类型划分,并针对各类型院校的特色分别拟定评鉴办法,逐步对各个院校进行通识教育评鉴。[2]“先导计划”共分为三个阶段。第一阶段从2003年7月到2004年10月,对成功大学、中山大学、台湾大学、交通大学、清华大学、中央大学及阳明大学等7所研究型大学的通识教育进行评鉴。评鉴项目包括:目标与愿景(10%)、组织与制度(15%)、教学与行政资源(15%)、课程规划(30%)、教学质量(15%)、师资(5%)、自我评鉴运作(5%)与整体观感(5%)。第二阶段执行时间为2004年7月到2005年6月,是针对包括台湾师范学院在内的9所师范类学院进行的通识教育评鉴。在评鉴指标方面,同样是8项,仅将第一阶段的第7项“自我评鉴运作”调整为“自我评鉴及改进”[3]。2006年,考虑到既有通识教育制度受高等教育结构性、制度性限制,其发展受到极大阻碍,台湾教育行政管理部门推动实施了“2007—2010年通识教育中程纲要计划”,并将“先导计划”第三阶段同步纳入。[4]第三阶段分为A类计划与B类计划两类。A类计划是指对第一期阶段所评鉴的7所研究型大学的通识教育的再评鉴,时间为2008年3至4月;[5]B类计划是指对未参加第一阶段评鉴的其他4所“五年五百亿计划”大学进行的评鉴,包括中兴大学、长庚大学、政治大学和台湾科技大学。[6]评鉴指标除第7项“自我评鉴运作”调整为“自我评鉴机制”外,其他均无改动。除此以外,台湾教育行政管理部门在2004年7月至2005年9月期间进行的“大学校务评鉴规划与实施计划”中,“通识教育”也作为评鉴项目之一成为评鉴的重点内容。

经过多次、分类型的通识教育评鉴活动,台湾各高校对通识教育评鉴活动的认识与实践已经迈上了一个新的高度。特别值得一提的是,台湾高等教育评鉴中心基金会于2012年至2016年实施的“第二期大学院校系所评鉴实施计划”(简称“第二期系所评鉴”)中已将“通识教育”纳入到评鉴内容当中,“第二期系所评鉴”突出强调了“以学为本”的评鉴理念与“学生学习结果评估”的评鉴方法,这对通识教育评鉴的实施起到了变革式的影响作用。

二、 “以学为本”的评估范式转向

台湾高等教育评鉴中心基金会于2012年发布的“大学校院通识教育暨第二周期系所评鉴实施计划书”(以下简称“通识教育评鉴计划书”)中明确提出,第二周期系所评鉴将由强调资源输入方面即“提供学生优质学习环境”的理念,转向强调教学过程方面即“研究制定学生学习结果评估机制”,以落实教育目标与实现学生核心能力。也就是说,第二周期系所评鉴将从原来的“教师本位”转变为“学生本位”的绩效责任,强调学生学习结果的质量评估范式。与以往评估范式不同的是,学生学习结果评估强调评价是从复杂、多变的资料中收集与分析信息的过程,其目的是为了更好地理解学生在受教育过程中知道什么与具备哪些能力,并且当评估结果用于改进学生学习这一过程时才得以完成。[7]与强调资源输入的“以教为本”的评估理念相比,“以学为本”的学生学习结果评估具有鲜明的特点。

首先,学生学习结果评估范式是对“以学生为中心”的教育理念的实践。对高等教育质量的评估与监控长期以“输入”项目为主导,而忽视了“过程”与“输出”项目对高等教育质量的直接反映。从学习结果的角度对高等教育质量进行定义是学生学习结果评估范式的基本出发点,这样的评估范式可以对高等教育质量进行直接阐释与说明,是对高等教育根本任务的完成情况——人才培养质量的直接反映。人才培养质量体现于学生的学习结果,即学生在接受一段时间的高等教育后所具备的知识与能力,因此,学生学习结果评估也被认为是打开高等教育质量“黑箱”的一把钥匙。 在评估活动中“以学生为中心”不再是一句无法实现的教育理念,“以学生为中心”的教育理念贯穿于评估内容、评估工具以及评估方法等各个方面。

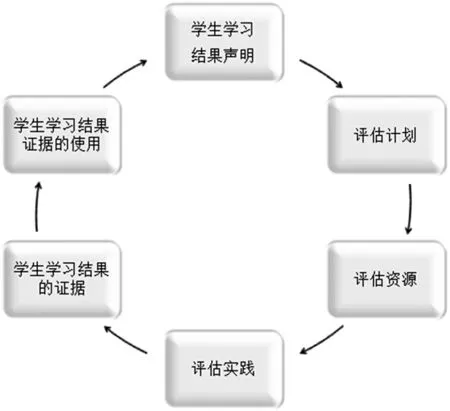

其次,学生学习结果评估范式具有形成性特征。学生学习结果评估强调评估的目的不仅仅为了对教育绩效进行说明与问责,更重要的是要对评估的结果加以利用,从而实现院校改进的目的。学生学习结果评估是对“全面质量管理”(Total Quality Management,简称TQM)理论的实践与应用,美国著名管理学家斯蒂芬·P·罗宾斯将全面质量管理作为一种以质量经营组织的战略,这种战略通过“计划(plan)—执行(do)—检查(check)—处理(act)”过程实现组织的持续不断的改进与提升。[8]成立于2008年的美国非政府组织“全国学习结果评估研究所”(National Insititute for Learning Outcomes Assessment, 简称NILOA)是致力于通过研究与传播院校内部评估数据来改进本科教育教学质量的研究机构,为政策制定者、教育消费者以及其他利益相关者搭建了一个良好的信息交流平台。为帮助各个院校构建基于学习结果的评估体系,NILOA在充分对院校评估实践进行调研与总结经验的基础上开发了旨在促进院校实现持续改进的“透明框架”(Transparency Framework)(如图1),强调评估的形成性过程。

图1 学习结果评估的透明框架①

再次,学生学习结果评估是对“基于证据的教育”(evidence-based education)的应用。从20世纪90年代早期发展“基于证据”的医学领域,经由诸如社会福利工作、辅导甚至图书信息领域,一直延伸到教育领域。[9]“基于证据的教育”与21世纪不断增长的教育绩效责任密切相关,包括政府、用人单位、毕业生及家长在内的各方利益相关者对高等教育投入与回报产生了深深的质疑,即“学生在大学中所接受的教育具有效益吗?”为了应对这一问题,政府与高等院校不得不对教育的有效性进行说明,并根据证据结果做出恰当的教育决策。因此,“基于证据”的实践被认为是“一种专业决策新范式,它通过激发人们对可获得的科学证据的认真、详尽和明智的使用,促使社会干预更加有效”[10]。学生学习结果评估就是通过运用信息化手段对与学生学习结果相关的证据进行收集、整理并加以分析,这些证据既包括对学生学习成果的观察与记录,同时也是教师教学实践的总结与反思。收集学生学习结果的证据不仅是为了迎合外部问责的需要,更重要的是为了增强院校自身的制度建设与持续改进的能力,促进教师与学校管理人员实现学生成功与院校发展。[11]

三、新一轮台湾通识教育评鉴项目内容

新一轮台湾通识教育评鉴用以了解通识教育在各院校的办学目标,以及针对目标所采取的教育活动,进而了解院校办学目标的达成度与自我改进的实施。评鉴内容包括学生学习表现及与其有关的目标、课程、教学、教师、支持系统、自我改进机制等方面,对各个受评院校的做法与成果进行评鉴。评鉴项目具体包括五个方面,即理念、目标与特色,课程规划与设计,教师素质与教学品质,学习资源与环境,组织、行政运作与自我改善机制。从评鉴项目可以看出,新一轮台湾通识教育评鉴着重贯彻“以学为本”的评鉴理念的实施。同时,“通识教育评鉴计划书”中也对各个项目的参考效标以及所建议准备的佐证材料进行了说明。[12]

(一)理念、目标与特色

为确保通识教育学生学习成果,学校对通识教育理念应进行分析与了解,并拟定明确的教育目标与规划办学特色,进而透过相关教学活动予以落实。“第二期系所评鉴”实施计划鼓励大学院校能依据学校发展进行定位,拟定校务发展计划书,制定校务发展目标;清楚地说明通识教育如何在学院、系、所专业教育的融合情况,使学生了解修读通识教育的重要性与相关性;各个院校应通过各种渠道对通识教育进行宣导,使授课教师与全校学生熟稔通识教育理念、目标与特色,以确保通识教育的实施能有效达成教育目标,并突出办学特色。如表1所示。

表1 理念、目标与特色评鉴项目

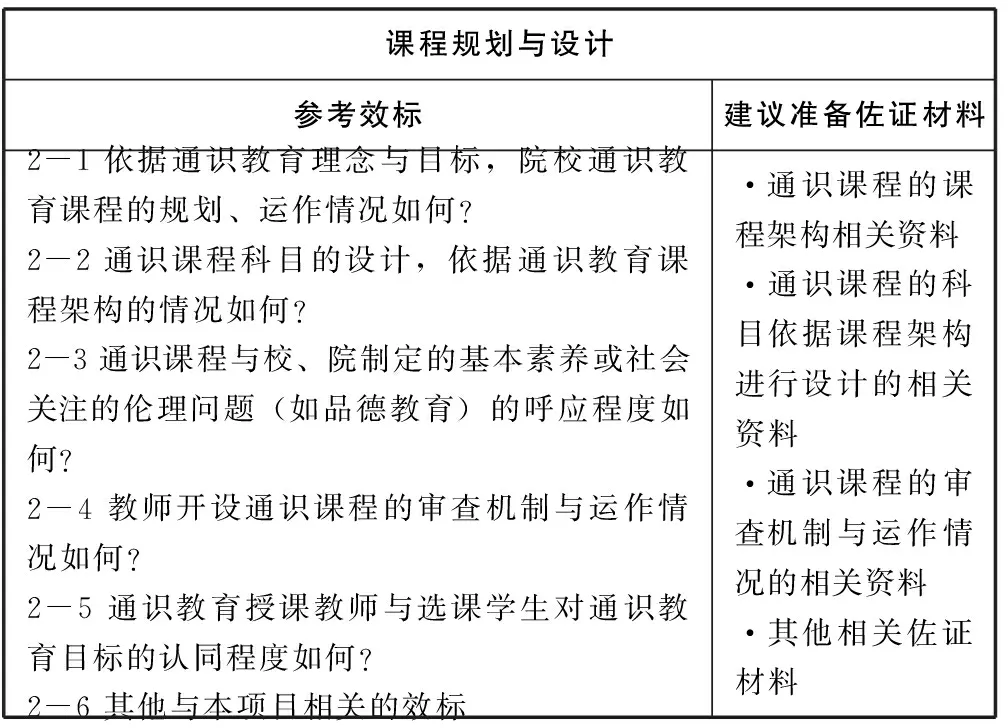

(二)课程规划与设计

通识教育实施为确保学生学习成果,在课程规划与设计方面,应设立健全的课程规划与审查机制,制定通识教育的课程框架与课程设计,并说明课程框架、课程设计与通识教育目标、院校基本素养之间的关系。“第二期系所评鉴”实施计划指出,通识教育的课程规划要能依据学校所拟定的通识教育理念与内涵,以及院校所制定的基本素养,规划完整的课程框架,并依据课程框架设计相应的教学科目。除此以外,通识教育专责机构要能通过适当渠道,了解授课教师与选课学生对教育目标的认同情况,以作为修订教育目标、课程规划与设计的参考内容。如表2所示。

表2 课程规划与设计评鉴项目

(三)教师素质与教学质量

通识教育实施为确保学生学习结果,在教师素质与教学质量方面应建立教师选聘机制,确保教师的专业素养符合通识教育教学的需求。教师教学设计应确保教学目标能符合通识教育的教育目标或院校的基本素养,同时应建立提升授课教师教学专业能力的机制,以确保教学质量。“第二期系所评鉴”实施计划指出,通识教育专责机构要能确保教师的教学目标与内容,能符合通识教育的教育目标或院校的基本素养;并确保教师能根据教学目标设计适当的多元学习评价,以评估学生的学习结果。最后,为提升教学质量,通识教育专责单位要建立机制,鼓励与协助授课教师编制教材与应用教学媒体,从而改进教学方法。如表3所示。

表3 教师素质与教学质量评鉴项目

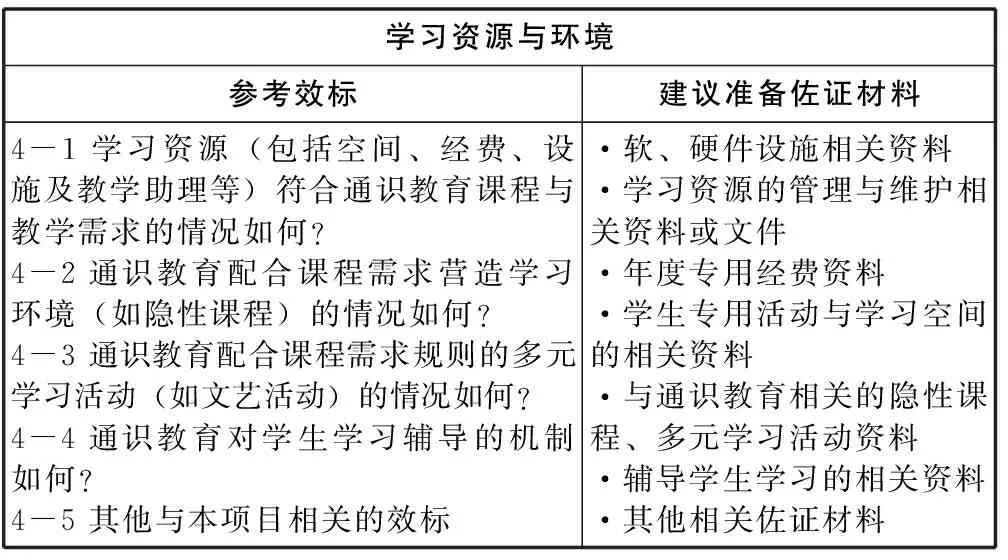

(四)学习资源与环境

通识教育实施为确保学生学习结果,在学习资源与环境方面应提供学生相关的学习资源,营造适宜的学习环境,设置多元学习活动,并加入学习辅导机制。“第二期系所评鉴”实施计划指出,通识教育专责机构为确保通识教育教学质量,首先要根据通识教育的课程框架与科目设计,提供充足的空间、经费与设备,以符合教师教学与学生学习的需要。其次,高等院校要营造适宜的教学环境,包括有形空间的营造与设计,以及无形的隐性课程与环境的塑造。最后,通识教育专责机构要结合学校教学资源中心与导师制,建立学生学习预警制度以及建立教学助理制度。如表4所示。

表4 学习资源与环境评鉴项目

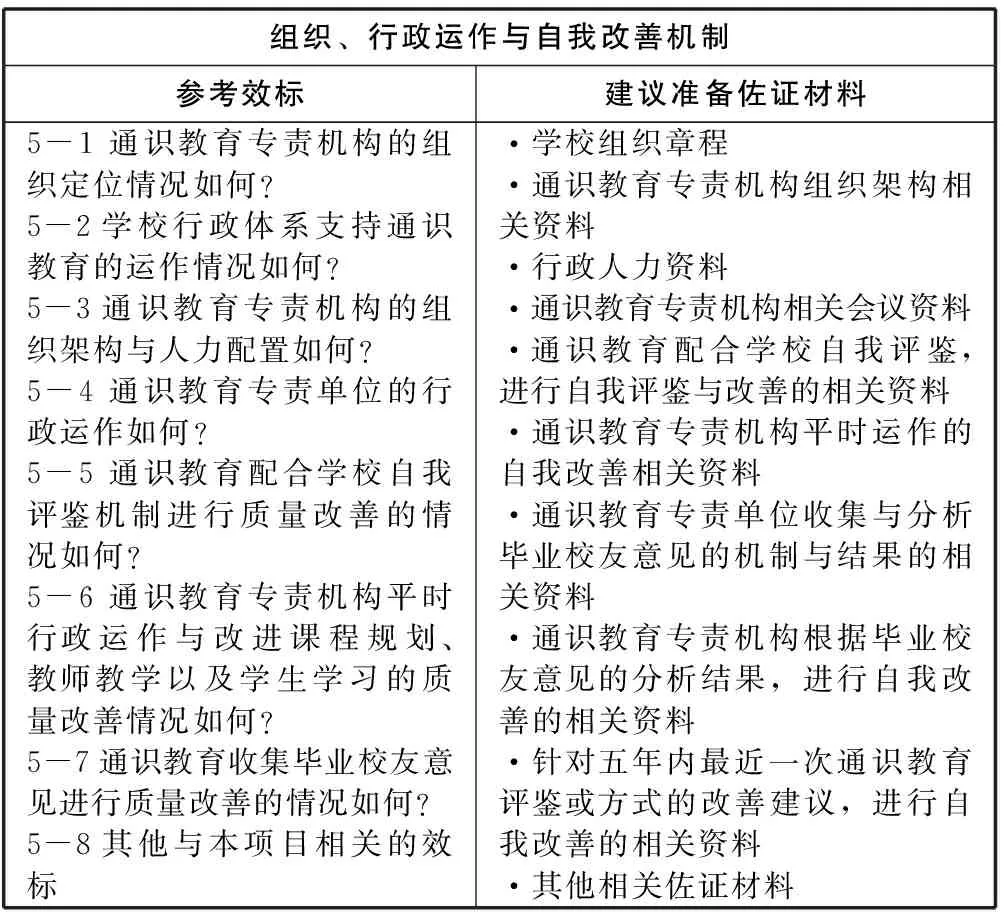

(五)组织、行政运作与自我改善机制

为有效推动通识教育以确保学生学习结果,在组织、行政运作与自我改善机制层面,应设置通识教育专责机构,明确权责并建立常态化的行政运作机制。“第二期系所评鉴”实施计划指出,院校相关法规中应明确通识教育专责机构的定位,并透过学校行政体系协助落实,健全通识教育专责单位的组织架构与人力配置,以发挥通识教育教学的行政支持角色与功能。通识教育专责单位要建立自我评鉴机制,定期收集毕业校友的意见,对通识教育实施的课程规划与设计、教师教学以及学生学习等进行检视并拟定改进方案。如表5所示。

表5 组织、行政运作与自我改善机制评鉴项目

通识教育评鉴项目与参考效标仅是为各院校所提供的评鉴参考框架,各院校可根据自身的办学特色与实际运行情况增加或删减参考效标。通识教育评鉴旨在促进大学院校实现自我检视与改进,建立一套通识教育质量改善与学生学习结果评估的机制,有效落实通识教育以校为特色、以学生为本的精神。[13]

四、对中国大陆地区通识教育质量评估的启示

进入21世纪,通识教育开始受到国内高校的高度重视,通识教育在内地高校的发展也经历了由理论研究到实践研究的过程。在取得一些成就的同时,我们也必须看到从教学评价与质量评估的角度推进通识教育在内地高校的实施与发展已成为亟需解决的关键问题。台湾地区对通识教育的评鉴活动已先行一步,其“以学为本”的教育理念与以学生学习结果评估为发展方向的评鉴实践值得内地高校借鉴。

通过通识教育评估明确高校办学特色与办学目标。通识教育是大学的一种理念,也是一种人才培养模式[14],大学的教育理念需要通过通识教育体现于具体的人才培养模式方面。对通识教育进行评估不是简单的对教育资源的考评,而是鼓励各个高校明确自身发展优势、确立学校办学特色与目标的过程。借鉴台湾地区通识教育评鉴的实践做法,将院校办学目标、特色与通识教育的教育目标相联系,既能使全校师生更加深刻地认识通识教育的内涵,而且也可以有效地引导高校实现独具特色的办学目标。

通过通识教育评估实施“以学为本”的教育评估理念与实践。“以学为本”就是要以学生为本、以学习为本,我国高等教育评估受政府主导的影响,长期处于“对上负责”的管理思维,而“以学为本”就是要转换评估理念与评估范式,将学生的实际学习收获作为教育质量评估的主要内容,在“对上负责”的同时实现“对下负责”。借鉴台湾地区通识教育的实践做法,评估项目中要逐渐增加对学生学习结果资料收集的比例,学生学习结果资料不仅包括学生课业成绩、学生评教以及毕业生满意度等指标,而且也包括与学生学习相关的师生互动、设备使用率、环境氛围等项目,鼓励多途径、多形式的质性评估材料。

通过通识教育评估构建院校内部的质量持续改进机制。对通识教育进行评估的根本目的在于促进学生对通识教育知识与能力的掌握,院校应构建旨在实现通识教育质量改进的组织机构,以便对通识教育进行统筹协调,并在评估过程着重考察组织机构对通识教育教学质量改进的能力与效力。借鉴台湾地区通识教育的实践做法,通识教育的组织运行与自我改善机制应作为评估的重点,这是保障通识教育在院校顺利实施与实现改进的必要之举。

注释:

①材料来源:Transparency Framework. http://www.learningoutcomesassessment.org/TFcomponents.htm。

[1]闫亚林. 另一种大学竞争力: 中国台湾高校通识教育的两次评鉴[J]. 教育理论与实践, 2005, 25(10): 57-62.

[2][3]台湾教育主管部门“通识教育委员会”.大学通识教育评鉴先导计划评鉴报告[R].2004年5月.

[4]台湾教育主管部门.通识教育中程纲要计划(2007—2010年度)——通识教育领航、行动与整合计划(审议编号:96-1201-05-0003)[Z].2006年4月.

[5]台湾教育主管部门.大学通识教育评鉴先导计划“第三期”A类计划评鉴报告(摘录) [R].2008年7月.

[6]台湾教育主管部门.大学通识教育评鉴先导计划“第三期”B类计划评鉴报告(摘录) [R].2008年7月.

[7]Huba M E, Freed J E. Learner centered assessment on college campuses: Shifting the focus from teaching to learning[J]. Community College Journal of Research and Practice, 2000, 24(9): 759-766.

[8]马星, 刘贤伟. 我国高等教育评估的价值取向与制度设计——基于全面质量管理理论[J]. 华北电力大学学报:社会科学版, 2014(2):120-123.

[9]格特·比斯塔. 教育研究和教育实践中的证据和价值[J]. 北京大学教育评论, 2011, 9(1): 123-135.

[10]Matthew O Howard,Curtis J McMillen,David E Pollio. Teaching Evidence-Based Practice:Toward a New Paradigm for Social Work Education[J]. Research on Social Work Practice,2003(2).

[11]Kuh G D, Ikenberry S O, Jankowski N A, et al. Using Evidence of Student Learning to Improve Higher Education[M]. John Wiley & Sons, 2014:X.

[12]台湾财团法人高等教育评鉴中心基金会. 大学校院通识教育暨第二次系所评鉴实施计划[R].2012年11月.

[13]陈采毓, 蔡雅文. 大学校院通识教育评鉴內涵[J]. 评鉴双月刊, 2011 (33): 12-16.

[14]陈向明. 对通识教育有关概念的辨析[J]. 高等教育研究, 2006, 3(65): 61.

(责任编辑 陈志萍)

2016-04-01

马星,北京航空航天大学高等教育研究所博士研究生;董垌希,教育部高等教育教学评估中心工作人员。(北京/100191)

*本文系北京航空航天大学博士研究生创新基金资助项目(2015055)的研究成果之一。