非正式学习环境下的场馆学习环境设计与构建*

2016-11-23李志河

李志河 师 芳

(山西师范大学 教育技术与传媒学院,山西临汾 041000)

非正式学习环境下的场馆学习环境设计与构建*

李志河师芳

(山西师范大学教育技术与传媒学院,山西临汾041000)

随着信息技术和学习理念的发展,对学习的研究逐渐转向对学习环境等方面的研究。其中,非正式学习环境以其独特的优势、丰富的学习资源、灵活的学习方式,成为教育领域、学习科学等领域关注的热点。非正式学习环境下的学习贯穿人的一生,而场馆学习环境作为典型的非正式学习环境,具有情境感知、具身学习、分布式认知、移动互联与分享以及个性化体验等特点。场馆学习环境主要包括实体场馆学习环境和数字化场馆学习环境。而场馆学习环境的构建主要包括实现实体场馆与数字化场馆的融通、借助网络技术和移动设备的支持等方面,旨在有效地促进非正式学习的发生,提高场馆的教育质量,提升公民的学习能力与人文素养。

非正式学习;数字化场馆;实体场馆;场馆学习环境;虚拟现实;增强现实

一、非正式学习环境

(一)非正式学习环境中的学习贯穿人的一生

非正式学习可以是一种有学习目的与学习意图的活动,也可以是在不经意中发生,常常没有固定的学习目标、学习场所、学习形式和授课教师。它是非正式的,是学习者自我发起、自我调控、自我负责的学习形式,但并不意味着学习是孤立的,社会性互动可以有效地提升学习效果。[1,2]随着非正式学习的发展,非正式学习环境以其独特的优势、丰富的学习资源、灵活的学习方式,为学习者提供了广泛的学习机会。

近年来,国内外学者开始重视非正式学习环境的教育功能。有关学习研究表明,公民作为学习者,在丰富多样的非正式学习环境中体验学习和在学校课堂这类正式学习环境中学习知识同样重要。学校教育的时间是短暂而有限的,在非正式学习环境下的学习可以弥补学校教育的不足。由图1可以看出,正式学习环境与非正式学习环境在我们日常生活中所占的比例。我们一生的大部分时间是在非正式学习环境中度过的,并且大部分的学习形式是非正式学习,可以说,非正式学习环境下的学习贯穿人的一生。因此,越来越多的研究者开始意识到非正式学习和非正式学习环境的重要性。

图1 正式学习环境与非正式学习环境的比例[3]

(二)非正式学习环境的分类

菲利普·贝尔(Philip Bell)根据学习所发生的非正式环境的不同,将非正式学习环境分为日常生活环境中的学习、经过设计的环境中的学习以及项目学习三种:[4](1)日常生活环境,这种环境的学习大多发生在家庭生活中,如,同父母或者朋友日常交流学习经验,或者通过观察获得的隐性知识,也可以是在计算机等移动设备上偶然间学到的知识,这种环境下学到的知识比较零散和碎片化,一般包括家庭环境、社区环境、网络环境等;(2)设计的环境,是指场馆等公共教育机构,一般包括博物馆、科技馆、艺术馆、图书馆等室内文化展馆,也包括植物园、动物园等室外设计的场地。在这些环境中,大多以指示标语或者多媒体、人工制品等来引导参观者学习。虽然经过设计的环境有一定的结构性,但同时也存在着流动性和偶然性,缺乏一定的连续性;[5](3)基于项目的环境,是指这种环境依据一定的项目形式开展活动,常常有他人支持或者赞助,如,夏令营、俱乐部等,学习主要发生在团队成员的自主性和协作性项目活动中,多以感知和体验的形式表现出来。

(三)非正式学习环境的典型应用——场馆学习环境

近年来,非正式学习环境日益成为教育领域、学习科学等领域关注的热点,已经引起国内外学者的广泛关注。作为主动参与的非正式学习形式,场馆学习被看作是与他人、展品和展示空间互动的辩证过程,以科技馆和博物馆为代表的场馆学习环境成为非正式学习环境的一种典型应用,日益受到人们的重视。

目前,国内外对非正式学习环境的研究主要集中在社区学习、网络学习、非正式学习环境的模型和评价标准等方面。我国学者侯小杏从现实和虚拟两个维度,对非正式学习环境下学习的各种研究进行综述,主要介绍了非正式学习环境下学习领域中几个比较重要的研究机构,并对该领域的相关研究进行总结和述评;[6]黄龙翔着重分析了学生如何以移动设备为中介,在非正式学习情境中进行作品创作的活动研究;[7]黄建军探讨了WebX.0对于非正式学习环境创建的支持作用,分析了基于WebX.0技术和多媒体产品,通过创建个人学习环境和虚拟学习社区,为非正式学习创建良好的环境;[8]王艳丽在数字布鲁姆研究的基础上,从非正式学习过程、非正式学习活动和学习支持体系三个方面构建了网络环境下的非正式学习环境模型;[9]汤学平根据非正式环境科学学习中产生经验兴趣与动机学习、理解科学知识、验证科学推理、在学习过程中能够积极反思科学、参与科学活动并使用科学语言工具的能力、发展科学学习者的自我认同能力等六种学习结果,设计出了非正式学习环境下科学学习评价标准。[10]

对场馆学习的研究也主要集中在场馆学习的特点、模式、评价以及学习单的设计等方面,鲜有以“场馆学习环境”为研究对象的研究。如,夏文菁、张剑平分析了场馆学习的主要特征并归纳了场馆学习活动的六种典型模式:基于问题、基于任务、基于专题、基于游戏、基于网络探究、基于虚拟情景交互;[11]张燕、梁涛等人从资源与学习效果两个视角对场馆学习进行评价,构建了包含资源内容质量、资源内容呈现、资源内容组织、资源内容使用等四个一级指标的场馆数字化资源质量评价体系;[12]鲍贤清设计了家庭参观学习单,研究其对参观行为、参观者对展品使用、参观者对展品理解的影响。研究发现,设计适切的学习单能帮助参观者更好地利用场馆资源,理解展品内容和主题;[13]鲍贤清还从物理环境、展品、活动三个层面对场馆学习环境进行了设计。[14]

但总体来看,目前的大量文献并没有涉及数字化场馆的设计以及场馆学习环境的构建。而以博物馆、科技馆、艺术馆为代表的场馆学习环境,作为一种典型的非正式学习环境,以其情感认知、具身认知、分布式认知、个性化的体验以及个体和群体意义建构等特点越来越凸显价值。所以,设计与构建有效的场馆学习环境具有一定的理论与实践价值。

二、场馆学习环境的特点

所谓场馆,一般是指各种与科学、历史和艺术教育相关的公共机构,不仅包括科技馆、博物馆等封闭场所,也包括动物园、植物园等露天场所。场馆学习就是发生在以上公共机构中的一种非正式学习。[15]场馆中的学习行为被称为场馆学习,它是发生在真实的或者虚拟的场馆情境中,以学习者为中心的自主性学习,学习者对其学习目标、学习行为、学习路径拥有完全自主的控制权。[16]TAMIR通过研究发现,如果学习者在科学课堂学习后,再到博物馆或者科技馆等场馆参观和参与学习活动,对学生的学习成效会有明显的帮助。[17]场馆的学习作用不仅仅是将重点放在支持课堂教学上,场馆作为一种新兴的非正式学习环境,提供了比传统学校环境更为多样的学习途径和方式,对推动非正式学习和深度学习有积极意义。场馆自身也在不断研究如何通过创新环境、空间、展品设计来吸引参观者。

随着网络技术的发展,场馆学习环境不再仅仅是固有的实体场馆,还包括在线的数字化虚拟仿真场馆。场馆学习环境的特点及其关系如图2所示。参观者在场馆学习的整个学习境脉中进行情境感知,在学习过程中伴随着具身认知和分布式认知。然而,技术的革新发展又为场馆学习环境增添了移动交互与分享的特点,最终为每一位参观者带来个性化的学习体验,其目的在于有效地促进非正式学习的发展,提升参观者的人文和科学素养。

(一)情境感知

图2 场馆学习环境的特点

建构主义理论中的情境、会话、协作、意义建构等四个基本要素,奠定了学习环境的理论基础。建构主义认为,情境在促进学习者意义建构过程中的作用不容忽视,学习总是与一定的社会文化背景,即“情境”相联系的,学习者在实际情境下进行学习,通过“同化”与“顺应”才能达到对新知识意义的建构。[18]知识、思维和学习的境脉是相互紧密联系的,在脱离情境脉络的条件下获得的知识,经常是呆滞的和不具备实践作用的。[19]场馆学习环境为我们创设了一个真实的、支持性的文化境脉。在场馆学习环境中,参观者在这一特定的情境脉络中学习,参观者的意义和身份在互动中建构和形成。场馆学习环境有利于促进参观者之间的学习互动,有利于形成各种以个性、兴趣和爱好为核心的学习共同体。

(二)具身认知

具身认知强调生理体验与心理认知的联系,在场馆学习环境中可以储存认知信息,以便我们在需要时使用。基于具身认知的场馆学习环境是一个统一、交互、有机的动态系统,它具有灵活性、情境性等特点。在这个系统中,参观者的身体、心理与场馆学习环境持续交互、动态生成、交织重塑,从而构成了一个混沌但有序、复杂而有机的统一整体,突破了基于传统认知观点之上的学习环境创建的“机器”隐喻,使学习环境成为一个有生命,并且可进化的“有机体”,也使其在应用中推动着教学与学习的具身变革。[20]

(三)分布式认知

分布式认知是一种认知活动,既是对内部和外部表征的信息加工过程,也是一个包括认知主体和认知环境的学习系统。分布式认知强调认知现象在认知主体和环境间分布的本质,它认为认知分布于学习者个体的大脑内。大脑是一个复杂的动态系统,具有社会性。该理论把人的学习过程与大脑的自然学习过程进行类比,强调要设计合适的学习环境以使人类学习过程与大脑的自然学习过程相一致。[21]在场馆学习环境中,展品作为支持分布式学习的设备或学习技术,参观者与展品的交互过程促进了有效的场馆学习,人与展品构成了动态的学习环境系统,这是一个复杂的分布式学习系统。无处不在的、基于网络的各种新的高度交互设备和计算机设备正在出现,这无疑增加了分布式认知。面对场馆学习环境中海量的信息,参观者进行场馆学习,主要采用分布式协作认知加工的模式,各要素之间共享认知活动,以适应信息时代处理海量信息的需要。

(四)移动交互与分享

与分布式认知相关,场馆学习环境中的移动交互也是一种分布式学习和认知方式。移动互联网的兴起为构建移动场馆学习环境提供了技术基础,借助网络平台和手机等移动终端构建移动网络学习环境,实现交互、分享功能,可以弥补现场体验的不足,从而随时随地地学习。移动交互技术的创新应用,不仅极大地扩展了场馆的教育功能,而且为非正式学习提供了环境、空间和人工制品(展品)等共享知识库,使得学习在移动中更加灵活、无缝联结、深层交互,[22]有效实现意义建构和深度学习,从而使场馆成为非正式学习的重要场所。

(五)个性化体验

场馆学习环境下的学习是一种体验式的碎片化学习,比如,场馆中虚拟场景、3D影像、虚拟增强现实技术等带来的自主性体验,为参观者提供了个性化的学习和体验机会。由于场馆提供的学习内容不固定,没有顺序,面向所有参观者,因此,参观者在场馆环境中可以自由安排,控制学习进度,完全由学习者自己决定是否学习、如何学习、学习什么,为学习者提供了个性化和自主性的学习环境。由于场馆环境中的学习是在参观者内在因素驱动下完成的,因此,参观者自主获得知识后的满足感会激发参观者再次体验学习。

三、场馆学习环境的设计

目前,场馆学习普遍存在的问题是大部分参观者对于场馆参观和游览是走马观花式的一日游,很少感知到场馆带来的学习活动和体验。参观者从场馆时学习效果中获得的经验,应持续影响其在场馆外的生活和学习,即场馆学习并不仅仅从参观者进入场馆时才开始,也不会在参观者离开场馆时就结束,而是贯穿于参观者在场馆内外的各种相关体验中。[23]场馆学习环境普遍重陈列、轻教育,缺乏针对性的教育服务。[24]

与传统的课堂学习这种正式学习相比,科技馆、博物馆为代表的场馆等,具有受众多样化和学习个性化、内容多样化的明显优势,为构建非正式的学习环境提供了有利条件。但长期以来,这种优势并没有得到完全释放,使得场馆学习自身的价值没有最大化,没能够很好地满足以参观者为中心的非正式学习体验。[25]这些都是场馆环境设计需要面对与回答的问题,因此,有必要对实体场馆学习环境和数字化场馆学习环境进行设计,以期解决上述问题。

(一)实体场馆学习环境的设计

将学习科学的理论应用于场馆学习,包括学习共同体的构建、学习境脉的形成等。首先,兴趣是最好的老师,实体场馆设计以兴趣为切入点,使参观者产生兴趣,进而吸引参观者参与观察、体验,这就需要环境设计充分体现出视觉吸引力和视觉冲击力;其次,要以参观者的心理和情感体验因素为导向,作为指导场馆学习环境设计的基础,将科学性、知识性、趣味性相结合,引导参观者进行深度学习。场馆从来都不缺乏提供教育资源的能力,缺的是寓教于乐的能力,需要设计者真正观察、发掘参观者的需求和爱好。无论是在线数字3D模拟展览,还是自然博物馆互动式的标本制作,历史博物馆开设的制作拓片、器物拼图之类的项目,都是为了让参观者产生体验式的参观感受而设立的。

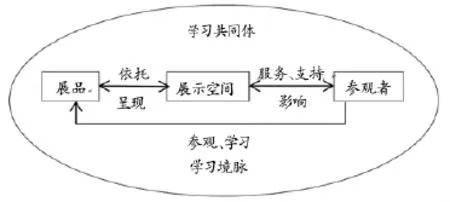

结合学习环境理论和学习科学理论,以及场馆学习环境的特点,我们从展示空间、展品、参观者三个层面对实体场馆学习环境进行设计,如图3所示。

图3 实体场馆学习环境设计模型

实体场馆学习环境要以参观者为中心构建,其中,展示空间支持服务于参观者学习,展示空间是参观者学习的基础,而参观者的思维和行动也影响环境空间的设计;展示空间作为载体呈现展品,展品依托展示空间供参观者学习,参观者通过参观学习展品,进而完成场馆学习。展品是参观者进行场馆学习的中介,传达的信息、体现的文化都会驱动参观者的思想,影响参观者自我认知,并引导纳入到身份建构中,非结构式传递知识使得场馆学习方式更多元化,从而在整个境脉中形成学习共同体。

场馆学习环境增加了参观者的互动交流,注重参观者主动建构知识的过程,为参观者提供了知识转化与创生的实践场,通过相互启发帮助参观者学习、获得默会知识。知识的建构,即将学习置于场馆学习环境境脉中,通过建立学习共同体创新教育,实现非正式学习。具体可从展示空间、展品和参观者展开来设计:

1.展示空间

首先,应该以参观者为中心,鼓励参观者积极地建构意义,展示空间创设上要为参观者提供选择和追求自己兴趣的机会,如果参观者拥有了选择机会,就会对自己的场馆学习承担更多的责任和予以更多的重视。从参观者的角度进行设计,以参观者的情绪、兴趣为出发点,根据参观者的反应、表现进行设计,从而引起参观者的注意和共鸣。在展示空间创设上要有探索感,应该激发参观者的兴趣和积极性,支持参观者自主探究,让参观者主动构建知识,使参观者在浏览展品信息的同时,获得舒适的环境和学习体验。其次,场馆学习展示空间设计应体现有特色的文化底蕴,营造相应的文化氛围。

2.展品

即场馆内陈列的供参观者参观的物品。根据其性质可以划分为自然物品和人工制品等。展品是场馆学习环境中参观者学习的对象,是场馆学习环境最基本的构成要素。展品承载着文化历史信息,是传承文化的有力手段。场馆环境不仅仅是对展品的排列组合,而且是设计者根据展品结合自己的观点见解,通过精心布局设计而呈现出来的。展品的说明文字应该根据参观者的认知进行设计,简洁、明快是吸引参观者的最好办法,不论是展台、展品的摆放设计,还是照片、文字说明等都应坚持简练。如果说明文字中有比较生僻的字,应该配以拼音说明,以免打击参观者的学习兴趣,并减少参观者的学习障碍。参观者需要的是参与感,是对展品更全方位的体验,所以展品的展示方式应体现多感官参与,在展品呈现设计上可以增加互动设计,鼓励参观者亲自动手参与实践。

3.参观者

参观者是场馆学习的服务对象,只有从参观者的视角出发,以参观者为中心,通过对参观者观察、了解,才能更好地设计场馆学习环境。根据参观者提出的反馈和意见,针对参观者的不同类型、年龄、文化差异,满足参观者的个性化学习需求,从而更好地为参观者学习服务。参观者在参观过程中学会获取知识的方法,学会质疑、探究并探寻解决问题的途径,通过交流分享彼此观点,也间接完成了对社会文化的传播,推动了文化传承。参观者与讲解员,或者参观者彼此之间,通过进行沟通、交流、分享各种历史文化和专业知识,或者共同完成场馆设置的任务,从而相互影响、相互促进,形成一种身份认同。如果和朋友同行,或者家长带孩子参观,参观者可以根据自己已有的知识经验,将自己知道的关于展品的故事分享给其他参观者,相较于我们在场馆手册或网络上看到的单调乏味的展品,讲解描述更加生动有趣,并且使人印象深刻。同时,向别人讲解的过程也是再一次学习的过程,通过这种叙述再叙述,参观者个体所做的已经超越了传递知识,也对其自己在学习共同体中的身份建构作出了贡献。

(二)数字化场馆学习环境的设计

1.在线数字化场馆网站的设计

数字化场馆整体设计要体现对应场馆的文化特色,注意对数字化场馆的及时更新和维护。在线数字化场馆网站提供各种信息,一般包括场馆概述、展品信息、宣传教育、服务指南等。

(1)展品信息相较于实体场馆的简短描述,应体现知识的丰富性和完整性,可以不断地更新补充,使场馆的资源像“云”一样供参观者访问学习。还可以提供与之对应的相关链接,保证链接有效和有意义,充分满足参观者深入学习的需求;(2)在数字化场馆的内容设计上,要注意资源的编排放置顺序,要有组织、有逻辑,不能一昧地堆放各种资源,信息量应适度,考虑到参观者的认知特点和浏览学习体验的效果;(3)在宣传教育方面,要注意学习资源可下载共享,以及对相关问题的咨询互动,为学习者提供沟通交流的平台;(4)可以增加留言板的内容设计,让参观者交流分享参观场馆的学习体验,提出对场馆学习的建议,有利于场馆弥补自身不足,及时更新扩充资源信息。参观者可以将在场馆内所见所闻记录下来分享给网友们,而且通过在线上交流所获得的知识,可能会更新参观者初次的学习体验,将在场馆环境下的学习延伸到网络环境上的学习,使参观者在场馆学习环境中建构的知识经验获得一定的持续性和流动性。比如,山西博物院网站在参观留言的内容版块设计上还增设了网上调查,根据网上调查问卷的反馈,改善场馆的陈列与服务,这成为场馆改进工作的重要参考依据。

2.虚拟场馆的设计

虚拟场馆是基于实体场馆服务时间和空间的延伸与扩展,虚拟场馆可以自由游览和实现简易交互。整个场馆利用虚拟技术,体现三维和交互式探索。在虚拟博物馆中,真实场景的三维模型展示历史,是传统的考古技术与先进的计算机虚拟技术的结合,整个场景可以以三维和交互式探索形式重现。在虚拟场馆设计中,首先,保证虚拟展品的呈现画面清晰,参观者可以通过点击鼠标来放大或者缩小画面,从而精准细致地观看展品,提供360度全方位、多角度的体验,参观者还可以自由选择参观方位,使参观者的自由性得到最大发挥。其次,保证提供的声音视频播放流畅,整体画面色彩搭配和谐。最后,在操作指示上要简便易懂,方便参观者浏览学习,为参观者创设最佳的在线学习体验。

四、场馆学习环境的构建

场馆学习环境为我们提供了支撑知识建构与意义协商的学习平台,为参观者交互与分享提供了学习境脉。通过构建有效的场馆学习环境,可以促进非正式学习的发生,提升公民人文与科学素养,对知识社会的建构有积极意义。基于上述场馆学习环境的特点及设计模型,我们认为,场馆学习环境构建有以下几个方面:

(一)实体场馆和数字化场馆的融通

对场馆学习环境进行构建,不能局限于实体场馆,数字化场馆环境也需要重点关注。场馆学习环境在实体空间上的发展我们有目共睹,但参观者在进行场馆学习时,还是停留在人与展品间的单纯欣赏层次,所以,造成场馆的实际学习效果并不是很理想和有效。而伴随着互联网的发展,逐渐兴起的数字化场馆正悄然走进我们的学习和生活。

图4 实体场馆与数字化场馆的融通

如图4所示,实体场馆环境与数字化场馆环境以参观者为中心构建,实体和虚拟的学习环境旨在为学习者营造良好的情境,使之能迅速投入到相关的认知活动中,进行体验式学习。当学习者处于实体环境中时,可以与他人实体观察交互,进行意义协商;当处于网络构建的虚拟环境时,可以虚拟在线交互,通过技术提供的脚手架进行讨论,从而促进自身的认知发展。[26]两者都借助于网络技术实现有机结合,相互服务、支持、相辅相成,从而在学习境脉中形成学习共同体。由于实体场馆所提供的教育服务都是统一标准化的,而参观者是不同的个体,有着不同年龄、知识、背景和价值观,所以,实体场馆很难满足参观者个性化的学习需求,而虚拟场馆正好可以弥补实体场馆的不足。

实体场馆和数字化场馆各自有自身的优势与不足,将实体场馆与数字化场馆融通,弥补各自的不足和优势,发挥综合优势,有助于构建虚实融合的学习环境。实体场馆下的学习体验在情感态度价值观上优于数字化场馆,而数字化场馆打破了时间、空间限制,以便随时随地学习。将二者融通,既能发挥实体场馆下真实的感知觉学习的优势,又能发挥数字化场馆中资源丰富、便于交互分享的优势特征,从而支持非正式学习的发生,对促进非正式学习的发展有积极意义。

(二)借助网络技术、移动设备的支持

伴随着网络技术和移动设备的发展,数字化技术和设备开始应用于场馆学习环境中。数字化技术的发展,使得对场馆学习环境中展品的全方位立体展示成为可能,为非正式场馆学习提供了潜在的学习空间。场馆学习可以借助高交互计算机设备,进行场馆学习活动。这些设备的应用会给参观者留下认知留存,即使设备不在时,仍然能够支持参观者的智力活动,对参观者的学习产生持久的影响。然而,技术在丰富场馆展示的同时,也在影响参观者的参观行为。如果人们参观植物园后,学会了保护自然环境的行为,增强了学习科学的兴趣,培养了审美的能力,那么,这些学习的结果可能比学会纯粹的植物学知识更有意义。

1.引入VR、AR等技术

虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、混合现实(MR)技术作为新兴技术结合场馆学习环境展示,如图5所示,从实体场馆学习环境到虚拟场馆学习环境,从现实到虚拟现实,这些技术可以贯穿整个场馆学习环境的设计中。在实体场馆学习环境设计里融入VR、AR等技术,力图为参观者创设逼真的学习情境,生成3D场景甚至4D场景。通过刺激多种感官,增强场馆学习的感知体验性,使参观者沉浸在场馆学习环境中,满足参观者在情境中的交互与可视化,加强与真实环境的交互联系。

图5 虚拟现实技术在场馆学习中的应用

虚拟现实强调环境的沉浸感,借助鼠标、数据头盔、数据手套等传感设备,实现参观者与展品的交互,改变以往展品传统的“实物+说明牌”的呈现方式。可以展现实物所不能展示的背景知识,使得场馆学习环境中的学习内容以更加生动、形象、逼真的方式呈现给参观者,形成三维视觉、听觉、嗅觉系统。

例如,故宫博物院利用虚拟现实复原阿房宫、圆明园等,再现了历史建筑,打破了参观者不能看的局限性,为参观者带来审美与求知、娱乐与鉴赏的多元文化体验,满足参观者的文化需求,提升参观者的人文科学素养;中国科学技术馆在“挑战与未来”主题展厅中,主要展现未来的新兴科技,如,宇宙飞船的展览,参观者可以在其中体验宇航员上厕所的坐便器,体验宇航员是如何站着睡觉休息,如何在太空舱里锻炼身体等,切实的接触模拟交互增强了参观者与展品的互动体验,拉近了展品与参观者的距离,使参观者融入场馆学习环境这一动态系统中。

增强现实通过计算机将虚拟数据与场馆学习环境相融合,其特点在于能够实现与参观者的实时互动,为参观者打造全新的学习交互模式。增强现实技术在场馆环境中的应用主要有:

(1)利用增强现实宣传讲解,可以将真实的场馆学习环境与虚拟的展品信息无缝结合在同一个环境空间中,将静态展品变成动态或者3D视频,呈现出效果逼真的互动新环境,增强参观者对场馆学习环境的理解和感知,改变参观者被动的参与学习模式,为无生命的展品赋予生命和活力;(2)利用基于移动增强现实技术的导航,为参观者提供实时的导航路径。根据参观者的位置数据变化,为其提供个性化的三维展品信息,使得整个参观过程更具有交互性,帮助参观者建立自主探究式的学习模式。例如,东京水族馆利用增强现实技术,开发了一款应用程序,借助虚拟小企鹅为参观者指引路线;(3)还可以通过增强现实技术利用手机端获取参观者与展品的位置信息,收集参观者在展品的停留时间及行为数据,综合参观者的大数据,分析其数量、变化、关联,对参观者的体验效果进行科学分析,有利于场馆环境个性化的设计改造,构建更具身动态的场馆学习环境。

2.借助移动设备支持

随着人们越来越多地使用移动设备,基于手机、平板设备的移动学习,俨然成为场馆参观和学习的趋势。今天的参观者不再以视觉作为唯一的信息来源,二维码、APP应用、基于位置的服务等信息技术,将会重新塑造参观者和展品、展示空间的关系,改变参观者看待展品、获取信息的方式。参观者不再是场馆学习知识的被动接受者,而成为场馆文化知识的生产者、参与者和传播者,这给予场馆文化新的传播方式。移动设备的发展挑战着场馆教育服务的传统模式,参观者在任何时间都可以借助可移动设备共享场馆资源、享受场馆服务、参与场馆互动等。

(1)可移动设备APP应用软件可以为参观者提供个性化的服务。目前,场馆学习的可移动设备APP主要为参观者提供导引、语音讲解及相关服务信息。故宫博物院的“故宫展览APP”采用虚拟现实技术,提供诸如“月染秋水”、“普天同庆”等各种虚拟展览场景,真实地还原了场馆展览环境和陈列的展品,我们可以使用可移动设备在任何时间和地点游览和参观,从而形成了一个基于移动设备的虚拟全景学习环境。而且可移动设备APP的学习活动还可以延伸到场馆学习环境以外,例如,可以与学校建立互动,吸引学生和老师参与,针对学生设计基于位置引导式的电子学习单,促使学生完成场馆学习任务,将场馆学习环境变成第二课堂;(2)可移动设备APP可以轻松地掌握用户的位置、爱好、习惯、朋友圈子,甚至可以根据穿戴设备获取用户体征。通过对用户这些基础数据的采集和分析,使得个性化的主动服务模式发挥越来越重要的作用。以博物馆APP为例,通过对用户的社交网络、参观历史、兴趣设定的分析,可以描绘出个人的社交图谱和兴趣图谱,智能推算出参观者的细致需求,为其提供“私人订制”的个性体验,如,活动、参观路线,不同层次的深度讲解,也可提供基于位置的各类推送服务。[27]

二维码识别技术也逐步走入了场馆环境中,参观者在参观时大多使用手机进行拍照和分享,可以将手机变成学习工具,借助二维码技术指引、帮助参观者进行场馆学习,这无疑为场馆学习环境的构建提供了多样化的解决方案,为场馆的教育宣传打开了一扇充满活力的大门。二维码的应用主要有以下几点:(1)借助二维码技术提供新的导览方式,通过扫描场馆宣传册、地图、展品说明牌上的二维码,参观者即可获得场馆的宣传内容、地图导览及展品相关知识的讲解服务;(2)利用二维码技术的便捷性,在无线网络环境和移动设备的支持下,可以及时有效地推送场馆展品的相关信息及活动信息,让参观者可以对场馆的运行状况做出评价、建议,为构建场馆学习环境带来全新的参与式学习体验。

(三)设计学习单、辅导手册

场馆作为媒介,使得科学学习与学校环境之间产生了互动。场馆作为非正式学习环境的重要组成部分,弥补了学校科学教育的不足,重新塑造了科学教育的方式。因此,在构建场馆学习环境时,可以在官方网站或者可移动设备APP上,针对不同的群体研制学习单和辅导手册,鼓励在校学生参与和体验学习。

中国科学技术馆开发的针对学生的学习单、家长辅导手册、教师课程手册,不仅面向孩子,还面向家长和老师,兼顾了多种学习者的特征和认知水平。参观者可以在数字场馆中提前浏览相关信息,下载需要的学习资源,为更好地进行实体场馆学习打下基础。其主要教育形式为展览教育,通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览内容和参与互动的形式,反映科学原理及技术应用,鼓励公众动手探索实践,这不仅普及了科学知识,而且注重培养观众的科学思维、科学方法和科学精神。在开展展览教育的同时,中国科学技术馆还组织了各种科普实践和培训实验活动,让观众通过亲身参与,加深对科学的理解和感悟,在潜移默化中提高自身科学素质。[28]

五、结语

场馆学习对学习者的影响是多方面的,不仅对传统课堂中的认知方面形成影响,还对学习者的行为、态度和价值观有所影响,以及对学习者的审美、文化和社会交往等多方面的影响。通过构建有效的场馆学习环境,借助VR、AR技术和移动设备的支持,实现实体场馆与数字化场馆的融通,可以充分发挥场馆学习环境下非正式学习的优势,有利于促进参观者对非正式学习的主动建构,推动非正式学习的创新发展。

关于以VR、AR等技术作为辅助手段,如何影响非正式场馆学习的体验和效果,如何准确地获取参观者在场馆学习环境之外的相关体验,如何重构场馆中已有的展品来帮助参观者获得全新的非正式学习体验等问题,仍然是我们需要进一步关注的重点。另外,深入探究影响场馆互动效果以及体验的因素,是促进场馆非正式学习的重要保障。我们还可以结合当前的STEAM教育,有效促进科学知识的建构与迁移,变革现行的场馆教育学习模式,以充分发挥场馆的非正式学习作用。

[1][6]侯小杏,陈丽亚.非正式环境下学习的研究[J].开放教育研究,2011(2):39-48.

[2]余胜泉,毛芳.非正式学习——e-Leaning研究与实践的新领域[J].中国电化教育,2005(10):18-23.

[3]Life Center.Learning in Informal and Formal Environments[EB/OL]. [2016-10-11].http://life-slc.org/about/about.html.

[4][美]菲利普·贝尔,赵健,王茹译.非正式环境中的科学学习:人、场所与活动[M].北京:科学普及出版社,2015:62-65.

[5]Falk J H&Dierking L D.Learning from Museums:Visitor Experiences and the Making of Meaning[M].Alta Mira Press,2000:39.

[7]黄龙翔.非正式学习环境下移动语言学习研究——新加坡学生校外成语学习及创作活动历程探析[J].现代远程教育研究,2012(2): 67-73.

[8]黄建军,郭绍青.WebX.0时代的媒体变化与非正式学习环境创建[J].中国电化教育,2010(4):11-15.

[9]王艳丽,程云.“数字布鲁姆”对网络非正式学习环境构建的启示[J].现代教育技术,2011(11):32-36.

[10]汤雪平.非正式环境中的科学学习及其评价[J].教育研究,2015(2):14-16.

[11]夏文菁,张剑平.文化传承中的场馆学习:特征、目标与模式[J].现代教育技术,2015(8):5-7.

[12]张燕,梁涛,张剑平.场馆学习的评价:资源与学习的视角[J].现代教育技术,2015(10):5-7.

[13]鲍贤清,毛文瑜,王晨等.场馆环境中介性学习工具的设计与开发——以上海科技馆学习单设计研究为例[J].中国电化教育,2011(10):40-47.

[14][24]鲍贤清.场馆中的学习环境设计[J].远程教育杂志,2011(2): 84-88.

[15]伍新春,曾筝,谢娟.场馆科学学习:本质特征与影响因素[J].北京师范大学学报(社会科学版),2009(5):13-19.

[16]许玮,张剑平.场馆中的情境学习模型及其发展[J].现代教育技术,2015(9):5-11.

[17]Tamir P.Professional and Personal Knowledge of Teachers and Teacher Educator[J].Teaching and Teacher Education,1990(7): 263-268.

[18]何克抗.建构主义的教学模式、教学方法与教学设计[J].北京师范大学学报(社会科学版),1997(5):74-81.

[19][美]戴维·P·乔纳森,郑太年,任友群译.学习环境的理论基础[M].上海:华东师范大学出版社,2002:65.

[20]王美倩,郑旭东.具身认知与学习环境:教育技术学视野的理论考察[J].开放教育研究,2015(2):53-61.

[21]周国梅,傅小兰.分布式认知——一种新的认知观点[J].心理科学进展,2002(2):147-153.

[22][25]郑旭东,李志茹.新兴信息技术在场馆学习中的创新应用:现状、趋势与挑战[J].现代教育技术,2015(6):5-11.

[23]郑旭东,王婷.家庭行为、身份认知与经验建构:场馆学习理论的解读与启示[J].开放教育研究,2015(8):52-59.

[26]李志河,武冰星,常瑾.虚实结合的非正式学习环境模型构建研究[J].中国教育信息化,2015(3):86-89.

[27]张彬,任友,安睿翔.开启“互联网+”博物馆新模式[M]//北京联合大学,北京数字科普协会.博物馆的数字化之路.电子工业出版社,2015:294-298.

[28]中国科学技术馆[EB/OL].[2016-10-11].http://www.cstm.org.cn.

李志河,山西师范大学教育技术与传媒学院副院长,教授,硕士生导师,研究方向:信息技术教育、场馆教育和评价等;师芳,山西师范大学教育技术与传媒学院在读硕士研究生,研究方向:数字化场馆教育和STEAM等。

The Learning Environment Design and Construction of the Museum Learning in the Informal Learning Environment

Li Zhihe&Shi Fang

(School of Educational Technology and Communication,Shanxi Normal University,Linfen Shanxi 041000)

With the development of information technology and learning theory,the study of learning is gradually turned to the study of learning environment.Informal learning environment,with its unique advantages,rich learning resources,flexible learning methods,has become the focus in the field of education,learning science and so on.We can say that the learning of informal learning environment throughout our life and museum learning environment with context awareness,personal learning,distributed cognition,mobile interconnection and sharing and personalized experience five characteristics as typical informal learning environment.The museum learning environment is divided into the physical learning environment and the digital learning environment. Construction of the museum learning environment mainly including the realization of the circulation of the entity venues and digital venues,with the support of network technology and mobile devices and so on,in order to effectively promote the occurrence of informal learning,and improve the quality of museum education,the learning science and humanities of citizen.

Informal learning;Digital venues;Entity venues;Museum learning environment;Virtual reality;Augmented reality

G420

A

1672—0008(2016)06—0095—08

本文系山西省基础教育质量提升协同创新中心课题“面向山西省基础教育的阅读行动研究”(项目编号:XTC1618)的研究成果。

2016年5月23日

责任编辑:吕东东