在场的“艺术界”——一种解读中国传统绘画的当代西方视角

2016-11-21范英豪苏州大学艺术学院江苏苏州215123

范英豪(苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215123)

在场的“艺术界”——一种解读中国传统绘画的当代西方视角

范英豪(苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215123)

面对20世纪以来、特别是60年代后兴盛的西方当代艺术,阿瑟·丹托提出了一种用“艺术界”来阐释艺术的艺术批评新思路。基于丹托对清代万上遴《龙门僧图》的解读,本文尝试以“艺术界”理论去解读中国艺术史中文人画的哲学形态和历史形态,得出了这样的结论:中国传统艺术作品的历史流转,恰恰是一个以艺术家的审美人格为核心的“艺术界”的流转历史。

艺术界;中国传统艺术;人格审美;文人画

阿瑟·丹托(Authur C. Danto 1924-2013),美国当代艺术评论家和理论学者。面对20世纪60年代后兴起的各种令传统美学和艺术理论“失语”的后现代艺术,他从20世纪初以来的分析哲学的非“本质主义”中,寻找理论工具。1964年,他发表了论文《艺术界》,首次提出了“艺术界”概念,将艺术批评的重心从“何为艺术”的艺术本质论,转向“为何为艺术”的艺术阐释论。通过这样的转向,“艺术界”逃离了传统艺术理论“定义艺术”的根基,转向以开放的氛围和更综合的方法来“阐释艺术”。由此而引起艺术理论学界众多争议的“哲学对艺术的剥夺”和“艺术终结”论,却无意中为当代艺术提供了最早的理论支撑。

在西方传统艺术研究中发展出来的术语体系,以一种就事论事的理性态度,分析艺术作品本身的价值。如海因里希·沃尔夫林(Heinrich Wolfflin,1864-1945)的艺术风格研究,“线性”(linear mode)与“图绘性”(painterly mode),“平面”(plane)与“后退”(recession),“闭锁形式”(closed form)与“开放形式”(open form),“多样性”(multiplicity)与“统合性”(unity),“绝对清晰”(clearness)与“相对清晰”(unclearness)[1]等概念体系,为西方艺术研究提供了稳定的理论框架,也广泛地为中国艺术研究所参考。这样的基于理性形式的框架体系在研究中西艺术的相同部分时的确卓有成效,但却使中国艺术更重要的那一部分,也即异于西方、使其之所以然的那一部分,没有得到充分的展现和阐释。当代艺术的兴起是对西方传统艺术形式理性的一种挑战,其对于视觉形式的反叛,在某些方面与中国传统艺术的“非视像”有共通之处,因而针对当代艺术提出的“艺术界”,也为中国传统艺术的更全面阐释提供了一种可能:艺术应由其所处的“艺术界”的阐释而获得其合法性,中国古代艺术也应置于中国的文化语境中获得更贴近核心的阐释。

以开放包容的态度来重现中国的“艺术界”,并以此来阐释中国传统艺术,或许可以真正提高西方文化对中国传统绘画的接受度。就像分析哲学创始人之一的伯特兰·罗素认为:“分析哲学与建立体系的哲学相比,具有这样的优势: 它可以一时处理一个问题,而不是必须一下子创造整个宇宙的一大堆理论”[2]基于分析哲学的“艺术界”也有可能使中国传统艺术脱离西方式的“一大堆理论”,就事论事的处理一个问题:那些看似技术不高的文人画、破坏画面的题跋以及程式化的构图、“失败”的书写、像邮戳一样大大小小印章等等,在中国的传统“艺术界”中,必然有一种更贴近历史真相的阐释。

一、《龙门僧图》中的“艺术界”

基于视觉形式的模仿,一直以来是西方艺术的决定性因素。但当马塞尔·杜尚(Marcel Duchamp,1887-1968) 在1917年,将他最影响深远的作品——“泉”,以R. Mutt的假名送至独立艺术家协会的展览时,作为西方传统艺术基本原则的“视网膜艺术”受到了前所未有的调侃。特别是1960年代以后,像安迪·沃霍尔的“布里洛的盒子”(1964)之类的现成品艺术使艺术成为一个无法界定的开放性范畴。

而丹托无疑是西方世界最开放的艺术理论家,在他建立“艺术界”的当代艺术解释理论前,东方式的“禅”已经进入他的视野。①在20世纪50年代,哥伦比亚大学请日本禅师铃木大拙在校园里开设禅宗讲座,丹托当时是唯一一个去听讲座的哥大教师。“我在纽约上城西区对佛教的学习,最后把我和60年代的前卫艺术联系起来。”“铃木大拙的讲座对我影响巨大……我从铃木博士那里——若不是 从他的讲座,就是从他的著述中——获得的开阔思维,到了60年代,开始进入我的哲学。”“我是通过艺术认识到禅的,我特别被这样的事实感动:禅可以通过创作艺术被实践,落实……我开始广泛阅读中国的哲学并被庄子这样一则寓言打动,一个屠户对动物内部熟悉到那种程度,它身体的各部分在被肢解时,好像是自己自动分开一样。那把刀在各个部分之间游刃有余,毫发无损。人们从中感到的是,世界是如此井然有序,挣扎只是来自于没有发现它的道。……要发现并遵循这个道,事情就能很轻松地做成……禅之美丽就在于不存在什么神圣的任务和特殊的活动,人可以作为一个作家和画家去实践它,也可以作为一个屠户和修车者去实践它……我觉得,这是一个对于人生幸福的贡献,让人穿越烦恼找到出路。”丹托《上西区的佛教》,录于《当代艺术中的佛教思想》。Arthur C. Danto,Upper West Side Buddhism”, Jacquelynn Baas & Mary Jane Jacob, Buddha Mind in Contemporary Art, University of California Press, 2004, pp.49-60. 转引自王瑞芸《丹托先生走了》,载《装饰》2014年第3期。他以一种迥异于苏格拉底柏拉图艺术视觉模仿理论(IT:Imitation Theory)的传统体系,对当代艺术作出了回应。在他那里,西方理性“滴水不漏”的体系被撬开了一条缝隙,并最终成为一场艺术哲学的革命。

1964年,在丹托的论文《艺术界》中,他以宋代高僧青原惟信禅师《五灯会元》中的句子,来譬喻艺术的三个境界:

老僧三十年前未参禅时,见山是山,见水是水。及至后来亲见知识有个入处,见山不是山,见水不是水。而今得个休歇处,依然见山只是山,见水只是水。

外行看到了真实世界,传统艺术家看到的是视觉模仿的艺术,而当代艺术家看到的是回到日常的艺术。对于纯抽象的艺术来说,即使外行和艺术家都坚持称他们除了颜料,什么都没有看到,但基于对艺术史的了解和拒绝,外行和艺术家所宣称的“什么都没有”的真实,显然是不一样的。对于外行来说,颜料不是艺术,但对于抽象艺术家来说,这恰恰是艺术的本来面目。抽象艺术家通过混合了艺术理论和最近及以前的绘画、元素(对于这些他正努力用他自己的作品予以纯化)的历史的氛围,已经回到颜料的物理性;作为这个结果,他的作品属于这种氛围,是这个历史的一部分。他通过拒绝艺术确认达到了抽象,回到了真实世界;同时,对于他的艺术作品的确认从逻辑上又依赖于他所拒绝的理论和历史。他的“那块黑颜料是黑颜料”不是同义词的重复述说,而是“禅”的故事中三十年后的“山只是山,水只是水”。

因此,就现成品艺术而言,“把某物看作艺术,需要某种眼睛无法贬低的东西——一种艺术理论的氛围,一种艺术历史的知识:一个艺术世界。”[3]580换句话说,如果没有来自特定艺术理论和艺术历史组成的“艺术界”的鉴定,艺术就不是艺术。因为,“最终在布里洛盒子和由布里洛盒子构成的艺术作品之间作为区别的,是特定的艺术理论。”[3]581

这里,我们可以从中国艺术史中找到相似的情形:当王羲之(约303-363)在给他的朋友亲人写一些短小随意的信笺的时候,那些关于健康、饮食、天气等等日常事务相关的便笺,根本不是他有意识的创作的艺术。那么,王羲之的手写毛笔字是如何成为书法艺术的呢?而大部分相似的其他书写,却作为日常生活的便条消失在历史中?除了一般的视觉形式规则,必然有某种特定的历史性“艺术界”,将书法艺术与日常生活中普遍较好的书写区别开来。

重建中国历史“艺术界”,以更好的理解中国古代艺术是一个有趣的想法,而丹托在某种程度上进行了尝试。丹托因“布里洛盒子”而提出“艺术界”。而出版于1992年的文集《越过布里洛盒子》(Beyond the Brillo Box)中,有一篇谈中国画及传统的文章《艺术的过去之形态,东方和西方》(Shapes of Artistic Pasts, East and West),却谈到了东西方两种不同的“艺术界”。文章写于1989年,他因去纽约大都会博物馆,看到一张清代画家万上遴(1739—1813)模仿倪瓒(1301-1374)的《龙门僧图》,有感而发。虽然他并未有目的的重建中国“艺术界”,但作为一个来自西方的艺术哲学家,丹托对万上遴作品的比较研究,为我们用西方视角解读中国传统艺术提供了一个参考。如此,一个中国“艺术界”才得以呈现。

丹托的文章《艺术的过去之形态,东方和西方》分三个部分,第一第二部分主要分析了中西不同的艺术史传统及哲学形态,第三部分基于不同的艺术史的中西传统如何进入现代的思考。因本文主要涉及中国传统艺术的阐释,故对第三部分不作更多分析。

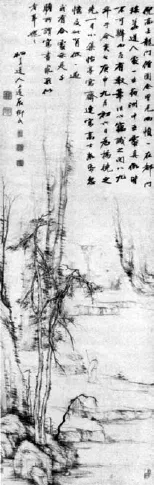

二、中国“艺术界”中的艺术史形态:模仿与继承

万上遴的作品,作为典型的文人画,其中的题词占了相当大的画面比例,这在西方人眼里显得非常古怪。文人画中的题词,大部分由画家自己所作,也有一部分是朋友在艺术交流活动中所作,还有一部分由艺术作品流传过程中不同的所有人所作。他们与常规的画面同时出现,携带了大量过去的信息,将一个特定历史时期的“艺术界”带到作品欣赏的当下。

那么,从万上遴《龙门僧图》的题词中,我们可以得到哪些至关重要的历史信息呢?万上遴的《龙门僧图》在题跋中写道:

倪高士《龙门僧图》,余曾见两帧,一在都门瑶华道人处,一在药洲中丞处,真假皆不可辨,而都有数笔法心窃识之,阅八九年于今矣。今庚申九月初六日,为揭晓之先一日,小集怡亭寓斋,连写高士数纸,忽忆及此,背仿一过,或有合处,亦是子瞻所谓写画求形似者耳,愧之。[4]116

万上遴在八九年前,通过笔法辨识过或真或假的倪瓒作品。(他们分属于两个人,一个人叫瑶华道人,通常一个道士或者有道学追求的学者会以“道人”自称,另一个是官员。有道家修养和儒家修养的学者,或者两者兼而有之的士绅,是中国传统文人画的主要群体。事实上,瑶华道人本身在社会定位上,是一个属于皇室的贵族和一个较好的艺术家。)又在近日的雅集中,因相似的绘画手法(写)和母题(高士)忽然间忆起,因而就照记忆中的倪瓒画作模仿。他谦虚地说:就算能与前辈倪老师的作品有所相似,也不过是前前辈苏老师所看不起的“求形似”的小儿罢了。

万上遴在题中表达了对两位前辈如小学生般的谦卑。一位是北宋苏轼(1037-1101),他在为一位王姓官员画的折枝花竹图所题的两首诗中有这样的四句:“论画以形似,见与儿童邻。赋诗必此诗,定非知诗人。”[5]另一位就是他所模仿的元代倪瓒(1301-1374),他注重抒发“胸中逸气”[6],开辟了水墨山水的一代画风。

从万上遴的题词中,我们可以勾勒出一个重要的历史潮流:对以苏轼和倪瓒为权威的理论和模式的有意模仿。对于那些模仿原作的行为,中国有着与西方不同的批评标准。“我们看万上遴的画和我们看德加(Edgar Degas,1834—1917)模仿普桑(Nicolas Poussin,1594—1665)的画根本不同。因为德加本人在艺术史上也独树一帜,拥有自己独特的地位。经他之手的作品,哪怕是率意而为,也都带有特殊的意味。而在万上遴这位中国画家那里,情况正相反。万上遴的价值,在于他尽可能的模拟倪瓒,正如倪瓒也模仿他的前辈。”[4]117

图1

丹托认为,西方艺术史中的模仿行为,是我们要先选好楷模,为的是成就自已。“在柏拉图的《理想国》中。柏拉图担心,我们会成为我们所模仿的,所以我们需选对好的榜样才成。在我看来,中国人的思想是,只在让自己‘成为’被选为模范的那个人,模仿才可以进行。而这是可以实现的。”[4]119中国历史上的艺术家,通过模仿前辈画作,以期在精神上成为他们,或者有意识的维持着一个模仿的序列,在某些地方,感觉像他们的前辈那样,可以被将来的艺术家模仿。

通过无休止的模仿,中国的艺术家沿着历史创造了一个序列,并最终像《圣经》的书写一样,完成了向上帝的致敬。或者如丹托所提到的:“在中国艺术史中,简单地说一个人‘受倪瓒影响’,就像说圣保罗的生命中,他通过阅读(圣经)而被耶稣基督影响。”[4]120结果就是,艺术史中模仿前人的行为,在西方总是确切的指向一个更好的未来,而在东方却总是指向一个更好的过往。东西方艺术的理想国,处于历史的不同两端。

三、中国“艺术界”的理论形态:模仿与表现

那么,中国艺术理想国中的重心是什么呢?在一代一代指向源头处的模仿过程中,什么才是模仿的重心呢?文人艺术家们到底希望向他们的老师学习什么?并呈现什么?是绘画所能呈现的图式?母题?笔墨?

在目前对于中国传统绘画的审美中,“空灵”已是为大家普遍所接受的一个概念。如丹托指出的:“倪瓒的作品,以其抽象的开放性、无限的感觉著称。画面的空白处成为一个无限视域的空灵如梦的空间。”[4]118在万上遴所模仿的《龙门僧图》中,我们不确定根据八九年前的回忆,万上遴的仿作究竟如何,或在多大程度上与倪瓒作品在视觉上相似。但是,“空灵”在那里,容纳着僧人、树、石头和水,这些在倪瓒画中经典的物象。在万上遴模仿时,倪瓒的原作在不在场,甚至万上遴的仿作究竟是不是与倪瓒原作外形相似,这些都可以是不重要的。

丹托不确定这开放性的“空灵”对那些模仿倪瓒的中国艺术家来说,是否是无形的。但在西方,历史上“影响”的开放性,是可以通过一代一代人在模仿时对于图形的修正看得出来。丹托举了一个西方传统画题“最后的晚餐”的例子,列奥·斯坦伯格(Leo Steinberg,1920—2011,美国艺术史学者)指出的,在“最后的晚餐”这个传统画题中,基督的形象起先是溜肩,后来的模仿者全都不自觉地改正此一点,于是经过一代代人的辗转模仿(不自觉的改正),最后把基督的肩膀几乎画成了美式橄榄球星的肩膀了。有可能万上遴亦感到有些东西,他是在不自觉地“改正”着他的前辈大师,因而,在一个形而上的意义上这幅画也在改变。

当然,丹托也认为:“这个说法对中国来说不是事实”。开放性并不意味着图像的不断变动;而“空灵”也并不意味着言之无物。万上遴在题跋中所言的“都有数笔法心窃识之”,提示了一种将笔墨作为作品核心的理论氛围。事实上,这种不可见的“空灵”也只有“放松而率性”的笔墨才能达到。

据丹托理解,“在倪云林和万上遴的传统里,……笔墨意味着一切。我们要记得,在1839年,摄影发明后传入中国前,肖似从来都不是中国画家的理想。……他们要的是笔墨中的气韵传递出所绘之物的神貌。”[4]119因而,模仿倪瓒“所要达到的,是在笔墨的限制中,模仿者自由地去做他想做的:没有人会预设,万上遴和倪瓒的画会毫无二致,就像没有人会预设所画的树和真实的树毫无二致。”[4]119就如倪瓒所说的:“当山石的勾勒显示放松而率性的笔意,这画就可以传达文人气质了。如果太拘泥费劲,这画就类似工匠之作了。”[4]119

所以,既不是苏轼所嘲笑的外在肖似,也不是倪瓒所瞧不起的匠气的线条,构成了迥异于西方艺术界的非视像性(avisiual[7])(区别于“反视像性”antivisiual)的“空灵”。这是一种贯穿于文人画中的“文人气质”,或者说,是一种属于文人的审美人格的特质。只有这种文人气质在“空灵”中被意识到,并且在模仿者心中引起共鸣,自由笔触的模仿才成为可能。丹托发现了这个秘密,他写道:“这种模仿从外部看是不可辨识的,毋宁说,仿作必须是从一种相同的心源流淌出来的。倪瓒风格的绘画因此成为了一种精神训练的方式。”[4]119

F4因子:Hg-Zn——汞、锌的因子。这个因子对方差的贡献度为7.950%。Hg为矿体的前缘晕指示元素,Zn为矿化中部的指示元素,它们共存于同一组合有可能反映的是矿化的叠加关系,但也有可能代表一次独立地形成的构造热液活动[7]。

作为传承者,模仿者要熟悉他们的榜样。这种熟悉,不仅是在画作中体现出来的母题和笔墨,这些都是必需的,但同时又不是最终的目标,而只是一个艺术呈现的媒介。如丹托所理解的,不熟悉倪瓒的人是不能随便算进这种模仿行列的。

丹托注意到倪瓒是个高贵的隐士:“一个视粗俗如邪恶一样避之唯恐不及的人。”[4]120他在他的画作中隐藏了一个艺术家可以通过模仿他的作品来体验的精神境界。这种精神训练,一方面,可以帮助艺术家通过建设自身的人格来接近他们的精神楷模;另一方面,这种与先贤在精神上的可沟通性,对于文人阶层具有普遍的精神价值,是他们可以向世人炫耀的资本。这样,我们就不难理解万上遴在题词中大张旗鼓所要表达的“愧”了。也只有这样,我们才能理解,在倪瓒之后,又一位悲愤激昂的大师徐渭(1521-1593),令郑板桥(1693-1765)和齐白石(1864-1957)表达了同样的倾慕,“只愿做徐渭门下走狗”。前者治印一方:“徐青藤门下走狗郑燮。”①(清)·袁枚《随园诗话·卷三·三0》[M]。亦有学者考证其为袁枚故意误传,实为“青藤门下牛马走”,意稍婉转。后者表达于诗:“青藤雪个远凡胎,缶老衰年别有才。我欲九泉为走狗,三家门下转轮来。 ”[8]

这种来自模仿者的倾慕,早已超越了西方传统理性所理解的艺术模仿和传承,而是类似于谦卑膜拜了。

四、在场的传承:中国“艺术界”的深层理据

丹托为我们勾勒了一个西方视角下属于过去的中国“艺术界”的某些元素:模仿、继承性、笔墨、“空灵”等等,纵横交错为一个艺术家网络,为我们欣赏中国传统绘画,更确切地说,传统文人画提供了一种满载理论的和历史的氛围,揭示了一种欧洲中心之外的属于东方的另一种艺术界,以及相应的以精神性的“人”为中心,而不是以“形式”为中心的另一种艺术理据。

围绕“人”的创造与欣赏展开的中国传统“艺术界”,还有更多的元素需要被深入探讨和进一步扩展。比如:写与描的区别和相互作用、文气与技术的关系、印章在绘画中的运用、历史与历史的记录等等。这些与笔墨一起出现在图像中的因素,以一种从西方传统来看显得别扭的方式,召唤了一种以艺术家的审美人格为中心的弥散性的人生氛围,带领我们接近古典时代。

中国艺术史作为中国历史的一个门类,有一种与中国传统史观相一致的悲观的哲学氛围。道家思想,更关注个人的生存方式,认为历史是一种人不断地失去其完整性而片断化的过程,而社会的分化又加剧了这种人与自然的分裂,并最终演化为各种对立的概念,迷惑于执于一端的追求中。而儒家思想则更多地以社会形态的发展来看人的道德世界和社会礼乐的堕落,并以重建这种伦理性的社会秩序为己任。而作为自然与社会相结合的个体人来说,历史是人的内在自然天性的不断分裂,和外在社会制度的不断堕落,以及人的自然性和社会性之间越来越无法调解的矛盾进程。处于历史洪流中的人们,一方面要适应社会的变化,而另一方面,又想要保全内在的完整性,因为这种完整性,似乎关乎着一种精神性的终极价值。

作为物理世界的观念抽象,语言是一种“智”的结果,是一元世界分化的开始。所以,在老子那里,主客二分只会导致自我分裂、认识混乱和社会堕落。所以,据说,主张绝圣弃智(抛弃观念二分的智)的老子是勉为其难留下《道德经》的,他对语言的功能表示了极大的怀疑(语言只能混淆人的常识。“道可道,非常道; 名可名,非常名。”)而孔子基于其社会理性,认为语言是无法达到未知的,所以对未知的事物,采取一种“不语”的态度。“立言”,是他在继“立德、立行”之后的无奈之选,他终其一生,主张“述而不作”:既然经典都在历史的源头处了,最好是原封不动的把它们传承下去,而不要有什么自以为是的创新。肇始于老子与孔子的道家和儒家思想,共同构成了中国历史的主要精神走向。特别是道家哲学,因其“不周世用”而较少进入社会政治等显性文化的层面,但正因如此,它深潜于文化的核心,在文人士大夫的内心深处,构筑了一个安放自我精神的家园。当外部社会环境恶化的时候,可以成为拯救自我完整性的避难所。

这种以拒绝社会分化为开端,又以儒家文化的现实理性接受了这个进程的文化,使我们没有成为“愤怒的小孩”,而成为一个“内向而忧郁”的早熟文明。而那些肩负精神传承使命的文人士子,必将以更多的精力经营内在自我,其被削减的社会狙击能力,必然使他们更多的体验到内外交困的痛苦。汉代是以儒学为导向的时代,那时候的人物审美多集中于历史上能体现儒家伦理规范,具有道德模范价值的品行。但自汉末儒学式微,潜隐于文化深层的道家思想在解脱礼法束缚后,得到重新发展的空间。刘义庆(403—444)《世说新语》,以笔记小说的形式,记载了六朝文人极致的精神痛苦,竟不期然的开启了后人所向往的“六朝名士风流”的人格审美,他们徜徉人间,或歌或泣,或狂放,或狷介,用自己的行为旁若无人的呈现了一种更甚于生死的精神的痛苦。

《世说新语》开启的人格审美,与魏晋时的山水审美是交错在一起的。当时的山水诗,山水画都已大量出现,即使在刘义庆所记载的人物中,也大有“寄情山水”的人物。更有绘画理论,如宗炳(375-443)《画山水序》,王微(415-453)《叙画》、谢赫(479-502)《古画品录》等,无论是“澄怀观道,卧以游之”,还是绘画“以神明降之”,或者是被后人奉为圭臬的“六法”之首“气韵生动”,都传递出了一种后来我们习以为常、不言自明的观念:画品等于人品,山水等于体道。

人物审美和山水审美在魏晋时期结合于人之“神”。宗白华先生指出:“中国美学竟是出发于‘人物品藻’之美学。品藻人物的空气,已盛行于汉末。到‘世说新语时代’则登峰造极了。”而“晋人的美感和艺术观,就大体而言,是以老庄哲学的宇宙观为基础,宜于简淡、立远的意味,因而奠定了一千五百年来,中国美感――尤以表现于山水画、山水诗的基本趋向。”[9]

以此开启的中国艺术理论,我们就能理解,为什么一个画者对后世的影响,是以其作品为媒介的一种精神传递。因为画家一生的经历,构成了他的作品的一种氛围,一种和后来者精神相通的关联,一种向其精神继承者的召唤。而传承者模仿其前辈作品的过程,也是向自我内在本真的回归。

那么,到底怎样的人格内涵,才能构成艺术世界中这样一种精神呼应呢?我们借用冯友兰先生对于魏晋名士人格美的四要素,即玄心、洞见、妙赏、深情。所谓玄心,可以说是超越感; 所谓洞见,就是不借推理,专凭直觉,而得来的对真理的知识; 所谓妙赏,就是对于美的深切的感觉; 所谓深情,真正风流的人,有情而无我,他的情与万物的情有一种共鸣。他对于万物都有一种深厚的同情。他所有的情感,也许是对于宇宙人生的情感。[10]

基于类似于此的人格内涵,构成了包括艺术家创作、交流、模仿、品评的中国传统艺术的“艺术界”。一种风格的艺术与一种相应的人格是一致的。就像《世说新语·容止》第30则:“飘如游云,矫若惊龙”既可以评价王羲之的仪态,又可以用来品评他的书法笔势。而与此相应的是他的一生,在众多的围观和欣赏中,成了与他的作品不能分割的艺术氛围。他的书法介于行与草之间,以一种变化的自由,成为后来几乎所有书法艺术家们欣赏和临摹的对象。甚至他的一些日常用字,如《姨母帖》、《快雪时晴帖》、《儿女贴》、《胡桃贴》等等,在当时及以后模仿者所构成的“艺术界”的反复阐释中,也完成了如丹托所说的,从“日常物”到“艺术品”的嬗变。而被奉为不可超越的《兰亭序》,传说唐太宗李世民对之十分珍爱,死时将其殉葬昭陵,只留下了今人所见的临摹本。但作品真身的不在场,显然并没有妨碍王羲之及其所有作品在艺术史中的价值。只要这种精神传递是有效的,作为作品肉身的可见形式,并不具备像西方艺术史中那样首要的地位。

中国哲学的起点,是以小见大,以静见动,推己及人,是一种“一叶落而知天下秋”的智慧。表现在艺术中,特别是最具中国民族特征的书法艺术中,是以艺术家为精神载体的、于方寸之间所不能穷举的舞蹈、场景、历史、对话,情绪……是一种整体性的弥漫性的“艺术界”。书法的摹本不计其数,模仿的正是先贤所处的生活场景及以其为中心的一个场,是一种能欣赏和向往的人生风流。

魏晋时的艺术理论为后来的文人画埋下了伏笔。当盛唐气象,退变为两宋的精致文雅,其艺术也开始酝酿着向内心世界的撤退。魏晋的“以形写神”,在北宋苏轼那里,一变而为颇有争议的“论画以形似,见与儿童邻。” 而倪瓒在绘画中表现出来的“胸中逸气”,(“仆之所谓画者,不过逸笔草草,不求形似,聊以自娱耳”)与魏晋名士们在人生痕迹中所体现出来的“风流”竟遥相呼应。明何良俊评价倪瓒作品“无-点尘土”,而将自己置于“模仿倪瓒”序列中的万上遴,在当时也有来自艺术界“心迹双清”的高度评价(许廉使称其“双清心迹高徐孺,三纪才名老郑燮”)——内心世界和外在行为的纯洁,成为我们在评价艺术作品时“艺术界”的共同标准。

而通常,“心迹双清”在与社会性的矛盾冲突中,可以得到更突出的呈现。艺术家人生的悲剧性,因而成了大部分文人画的主题,形成了一种或清冷疏远、或激愤慷慨的风格。徐渭《题墨葡萄诗》“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”在很多文人心中,引起共鸣。

丰满的精神世界,以倾泻而出的抒情性的笔触诉诸笔墨,并不会构成如西方传统绘画那样真实的“梦境”;即使有这样的可能,画家的题跋、题画诗和特殊的用印,会以“清醒”的文字将欣赏者唤出“形似”的迷局,与一代一代的鉴印和收藏章,共同将画面空间的第四个维度——时间,一个生动而悠远的“艺术界”召唤至欣赏的当下。正是在这样的情况下,与艺术家有着相通精神追求的模仿者,才可能完成在西方研究者看来不可能完成的任务:自由的模仿。

丹托对西方的艺术史进行了这样概括 :古典艺术的审美是自然美,现代艺术的审美是形式美,当代艺术的审美是“第三美学领域的美”。这 “第三美学领域的东西……与人类生活和幸福息息相关”,[11]而这“第三领域的美”却在中国的传统绘画的“艺术界”中,只不过是一种理所当然的氛围了。

与万上遴的绘画作品相似的中国传统艺术,如今被挂在西方式的博物馆中,脱离了原有的艺术界而进入西方化的艺术界。而其“在场的”图形笔墨、题跋鉴印等,可以帮助我们虚拟重建它与中国传统艺术的“艺术界”的联系。或者我们也可以将丹托的艺术阐释论反过来说:对作品的阐释依赖于一定的“艺术界”,但对于中国艺术史来说,作品的传承,毋宁说是一种以审美人格为核心的“艺术界”借笔墨而在时间里生生不息的传承。

另外,传统文人画所处的真实的“艺术界”早已与过去迥异。那种与西方式艺术同时在场却格格不入的腔调,形成了一种与西方艺术氛围微妙而淡定的抗拒,也许可以为我们带来当代艺术发展的新思路。

[1](瑞士)海因里希·沃尔夫林著,潘耀昌译.艺术风格学——美术史的基本概念[M].北京:中国人民大学出版社,2004.

[2]Bertrand Russell, A History of Western Philosophy,Simon & Schuster, 1945, p834.

[3]Authur Danto, The Artworld, Journal of Philosophy,Vol. 61, No. 19, American Philosophical Association, Eastern Division Sixty-First Annual Meeting (Oct. 15, 1964).

[4]Arthur Danto, Shapes of Artistic Pasts, East and West, in: Arthur Danto, Beyond the Brillo Box: the visual arts in post-historical perspective, Canada: Harper Collins Canada Ltd,1992.

[5](宋)苏轼.书邸陵王主簿所画折枝二首[ M ].苏轼诗集(第5册),北京:中华书局, 1982:1525.

[6](元)倪瓒.跋画竹[M].清閟阁全集(卷九),摛藻堂钦定四库全书荟要卷一万六千五百五十五,17.

[7]周汝式,钟妙芬.无声诗:克利夫兰艺术博物馆藏中国古画[M].克里夫兰艺术博物馆,2015.

[8] 齐白石.天津美术馆来函征诗文,略告以古今可师不可师者[G]//王振德,编.齐白石全集·第十卷·诗文与题跋,湖南美术出版社,1996:61.

[9]宗白华.论<世说新语>和晋人的美[G]//.美学散步,上海:上海人民出版社,1999.

[10]冯友兰.论风流[G]//三松堂学术论集,北京:北京大学出版社,1984:609-617.

[11](美)阿瑟·丹托著、王春辰译.美的滥用[M].南京:江苏人民出版社,2007:48.

(责任编辑:夏燕靖)

J202

A

1008-9675(2016)05-0006-06

2016-07-10

范英豪,女,设计艺术学博士,苏州大学艺术学院副教授,研究方向:美学与设计艺术理论。