“多次测量”在初中物理实验中的应用

2016-11-19李洪田

李洪田

摘要:物理学习的最基本方法是观察和实验,初中和高中教材中都安排了多个学生实验,其中有部分实验要进行多次测量,不同的实验多次测量的目的是不相同的。在安排学生实验前,教师要引导学生弄清每个实验中多次测量的作用和目的,知道实验过程中如何观察记录实验数据,对数据进行恰当的处理得出正确的实验结论。

关键词:多次测量;减小误差;准备数据;物理概念

中图分类号:G633.7 文献标识码:B 文章编号:1672-1578(2016)03-0269-01

学习物理最基本的方法就是要重视观察和实验,在初中物理的教学过程中安排了许多演示实验和学生实验,其中有一些实验要求学生在探究时要进行多次测量。这样的实验占了较大的比例,为什么要进行多次测量,在不同的实验中多次测量的作用又如何呢?下面就这个问题作出一些粗浅的分析。

1.用多次测量的方法,减小实验的误差

在"测量物体的长度"的实验中,对同一物体长度进行测量时,最小分度值以下要进行估读,这就可能偏大或者偏小,多次测量并分别记下每次的测量值,然后求其平均值,这样就能尽可能接近物体的真空值,达到减小误差的目的。

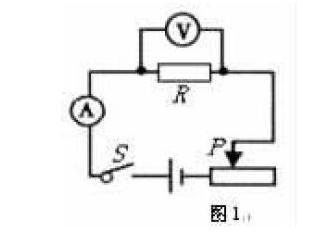

在用"电压表和电流表测定待测电阻大小"的实验中,按照如图1所示的电路图接好电路,通电测出电阻两端的电压和通过的电流,计算电阻的大小,如果只進行一次实验误差可能也较大,我们可以改变滑动变阻器滑片P的位置从而改变加在待测电阻两端的电压及其对应的电流,并分别算出每次的电阻。再求出这些电阻的平均值作为测量值,可减小实验的误差。

2.用多次测量的方法,研究某一物理量随另一物理量变化的规律

在"探究导体中电流跟两端电压关系"的实验中,按图1所示的电路图接好电路,保持电阻不变多次改变两端的电压测出对应的电流并做好记录,发现电压越大电流越大,分析多次数据得出"电阻一定时,导体中的电流跟两端电压成正比"的结论。

在"探究液体压强和深度的关系"的实验中,在同种液体中,将压强计探头放入不同的深度进行多次实验,记录不同深度时对应的两管水银柱高度差。发现浸得越深压强计两管水银柱的高度差越大,最后分析得出"在同种液体中液体的压强跟深度成正比"的结论。

3.用多次测量的方法,说明实验结论的可信度,避免偶然性

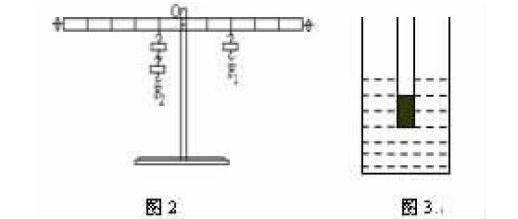

在"探究杠杆的平衡条件"的实验中,使杠杆在动力F1和阻力F2的作用下在水平位置平衡如图2所示,测出此时的动力F1、阻力F2,量出动力臂l1、阻力臂l2,比较F1与l1乘积和F2与l2的乘积的大小得出F1×l1=F2×l2,如果改变动力和阻力的大小这个等式还成立吗?于是再做几次实验探究动力与动力臂乘积和阻力与阻力臂乘积比较大小都得到F1×l1=F2×l2,总结得出"杠杆平衡的条件是动力乘以动力臂等于阻力乘以阻力臂"。多次测量说明上述结论是可信的。

在"探究物体浮在液面上的条件"的实验中,将浮在水面上的试管受到的重力和浮力测量出来,比较这两个力的大小,就可得出F浮=G。改变试管和沙子的总重力再做几次实验,比较浮力和重力的大小都得出F浮=G,增加了上面结论是可信度。

4.用多次测量的方法为绘制物理图象准备数据

在"探究水的沸腾"实验中,测量的温度随时间变化系列数据,根据这些数据,绘制出水的沸腾图象,使学生能直观、形象地掌握水沸腾时温度随时间的变化规律,同时很容易得出液体沸腾时需要吸热且温度保持不变的特点。

在"究弹簧的伸长量与拉力的关系"一实验中,多次改变弹簧下端悬挂钩码的个数计算拉力大小,记录相应作用力时弹簧的伸长量,画出弹簧伸长量随拉力变化的函数图像,根据数据和图像分析得出"在弹性限度内弹簧伸长量跟拉力成正比"的结论。

5.多次测量有助于物理概念的建立与理解

在"用温度计测量温度"的实验中,通过对几种冷热不同的水的温度进行估计和测量,发现冷热程度不同的水测出的数据不同,使学生进一步理解温度是表示物理冷热程度的物理量,对这一概念形成深刻的印象。

在学习密度一节时,我们对同种物质组成的物体或者不同物质组成的物体进行质量和体积的测量,并多次计算比较质量与体积的比值。发现不同物质这个比值不同,同种物质质量与体积的比值是一个定值,这就说明这个比值能反映物质的特性从而引出密度概念,这样有助于学生对密度概念的理解和掌握。

以上我简要分析了"多次测量"在初中物理实验中的各种作用。我认为,在引导学生进行探究实验时,帮助他们弄清"为什么需要多次测量"这一问题,让学生明确实验的目的,知道实验过程中应该观察什么、记录什么,对学生实验能力的提高无疑是有好处的。