山东省农村劳动力非农化现状及趋势分析

2016-11-19牛彤孙瑜

牛彤 孙瑜

摘要:实现农村劳动力非农化转移是推进新型城镇化建设和农业现代化的要求,也是解决“三农”问题和全面建设小康社会的前提。本研究采用社会调研的方法,对山东省中部一个村庄进行了农村劳动力调查,通过走访农户和问卷调查的形式进行数据采集并对数据进行分析,从而得出影响农村劳动力非农化转移的因素以及未来的发展趋势,并最终提出解决农村剩余劳动力非农化的建议。

关键词:劳动力非农化;发展趋势;新型城镇化;劳动力转移

中图分类号:F323.6(252) 文献标识号:A 文章编号:1001-4942(2016)04-0145-03

农村劳动力非农化是指农民日益从农业转移到二、三产业的过程,其中一部分农民完全脱离农业和农村,转移到城市二、三产业,逐渐演化为非农民;另一部分农民兼营着农业和二、三产业,成为兼业农民。农村劳动力非农化不单单是农民就业问题,它与我国的工业化、城镇化、市场化、信息化和国际化进程紧密相连并将贯穿于这一进程的始终,推动了并必将继续推动我国整个经济社会的深刻变化和巨大变迁。

本研究通过实证调研的方式获取了真实数据,找出了影响农村劳动力非农化的因素,并总结了相关对策和建议。

1 农村劳动力非农化现状分析

随着城市规模的不断扩大和城市化率的不断提高,越来越多的农业用地转化为建设用地。自2001年以来,我国土地非农化趋势不但没有得到控制,反而耕地总面积在不断减少,这种人地关系矛盾的现状在一定程度上促进了非农化的形成和发展。

由表1看出,山东省农村劳动力正逐渐由农业转移到非农业领域,城市二、三产业下乡和农民进城的要素双向流动已经越来越明显。统计数字表明,目前山东省农村劳动力非农就业超过50%,农民收入中非农产业收入比重超过50%。2011年全省城镇化率达到50.9%,比2007年提高了4.15个百分点。山东省农村劳动力非农化比重大,而且农民从事非农化产业所获得的收入明显高于农业收入。

价值观念、心理文化层面的非农化是农村劳动非农化的一个至关重要的层面。农民不再仅仅满足于农业生产带来的经济效益,在精神文化层面有了更高的追求。

2 实证调研分析

为了解山东省农村劳动力现状和农村经济发展状况,选取诸城市林家村镇下庄村200个农村家庭作为样本数展开详细剖析。

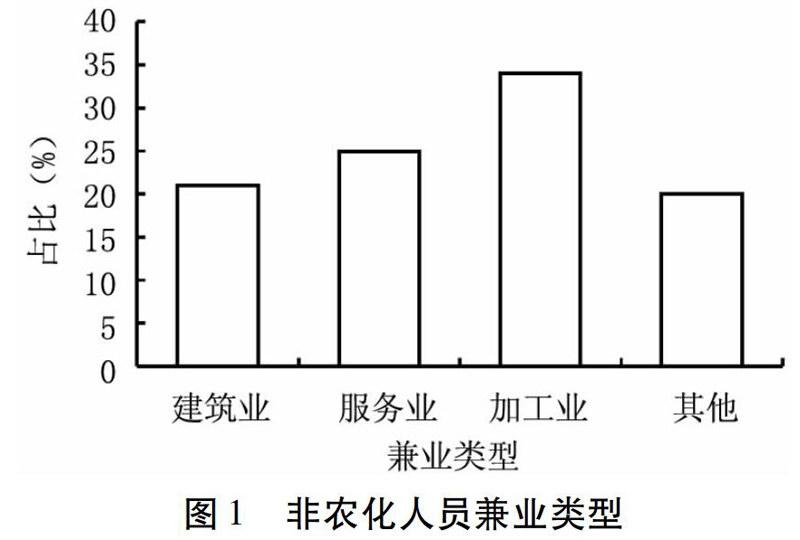

2.1 非农化人员兼营产业类型

从图1可以看出,在200个农村家庭中,非农化人员在各产业中的布局平衡,其中21%从事建筑业,25%从事于服务业,34%从事加工业,剩余20%从事其他非农产业。

2.2 非农化人员去向

在调研的200个农村家庭中,有43%的非农化人员选择去大城市;23%选择去中小城市;29%选择了离家较近的乡镇企业,既解决了农村空巢老人、留守儿童的问题,也实现了农民增收。

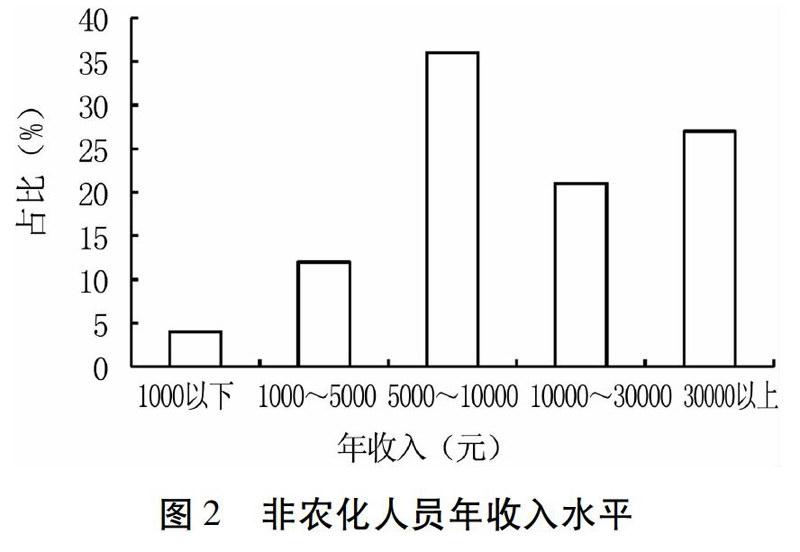

2.3 非农化人员收入

在调研的200个农村家庭中仅有15%从事兼业产业,且从图2可以看出,4%非农人员年收入在1 000元以下,12%收入水平在1 000~5 000元,36%在5 000~10 000,10 000~30 000和30 000以上的分别占21%和27%。

3 农村劳动力非农化影响因素分析

3.1 劳动力个人影响因素

实证调研分析表明,年龄对农村劳动力非农化有负面影响,年龄越大,农村劳动力非农转化率越低;性别对农村劳动力非农化程度有显著影响,男性的非农化程度比女性高;婚姻状况对农村劳动力非农化有负面影响,未婚农民的非农化程度高于已婚农民;接受教育时间长短对农村劳动力非农化有正面影响,接受教育的时间越长,其非农化程度越高;技术水平与农村劳动力非农化呈正相关,有技术特长的农民非农化程度高;是否接受职业培训对农村劳动力非农化具有正面影响,接受过职业培训的农民非农化程度高。

3.2 劳动力家庭影响因素

实证调研分析表明,家庭劳动人口数量对农村劳动力非农化程度基本没有影响;家庭劳动力负担系数对农村劳动力非农化具有负面影响;家庭耕地总面积对农村劳动力非农化的影响甚小;家庭人均耕地面积对农村劳动力非农化具有正面影响;家庭身份对农村劳动力非农化具有负面影响。

4 农村劳动力非农化的未来趋势

根据配第克拉克的劳动力转移理论,由于城乡收入差距的存在,必然使得劳动力不断从第一产业向二、三产业进行转移,这种趋势在未来将不断持续下去。

从区域分布上,中部地区农村劳动力转移数量多,而边远地区劳动力转移数量较少。

从行业布局上看,工业、建筑业和服务业是农村剩余劳动力转移的主要产业(表2)。

5 农村劳动力非农化的对策和建议

5.1 开发人力资本。全面提高农民素质

提高农民的文化素质和技术水平,使低学历农民掌握一、两门技术。举办各种再就业职业技术培训,为农村剩余劳动力提供有利的就业资本。

5.2 对乡镇企业进行产业结构调整

农村劳动力转移是支持乡镇企业稳定快速发展的最有效途径。各级政府要抓住经济结构战略性调整的机遇,大力发展二、三产业,优化农村的产业结构,发展农产品加工业。

5.3 改革户籍制度,完善社会保障体系

深化体制改革,进一步取消城乡户籍制度,加强劳动立法,取消各种限制政策,让农民享受城市基本公共服务,如教育、卫生等,缩小城乡差距,促进农村剩余劳动力转移。

5.4 改善农民进城就业环境

进一步消除农民进城就业的歧视性规定和不合理收费,简化农民跨地区就业和进城就业的各种手续,保障进城就业农民的合法权益,使农民可以通过从事非农产业增加收入,提高生活水平。