涉农战略性新兴产业发展金融支撑的需求特征及原则

2016-11-16乌东峰刘维捷

乌东峰,刘维捷

(湖南农业大学经济学院,湖南长沙410128)

涉农战略性新兴产业发展金融支撑的需求特征及原则

乌东峰,刘维捷

(湖南农业大学经济学院,湖南长沙410128)

金融的主要功能是通过促进技术创新和资本积累来推动经济增长,它被视为产业发展所必需的第一外部资源,其所具有的“乘数效应”和“集约化效应”,对于转变农业运营方式,确立一种以金融为核心配置的新型农业经济模式,改善农业产业的质性和质态,促进农业增产增收等具有十分重要的意义。眼下涉农战略性新兴产业因其处于起步发展阶段尤其需要得到金融的强力支持,并贯穿产业化的全过程才能健康快速发展。但金融支持既需要坚持以市场导向为基础,提升农业金融的支持效应;也需要遵循产业深化的原则,优化农业产业结抅;同时还要贯彻协调发展的原则,强化区域协调,注重商业支持与政策性支持相结合,这样才能最大限度地发挥金融的支撑功能。

涉农;战略性新兴产业;金融支持;不确定性;乘数效应;集约化效应

为了顺应新科技革命和低碳绿色经济发展趋势,抢占世界经济技术竞争制高点,实现我国经济社会可持续发展的战略决策,国务院在2010年10月颁布了《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,确定将节能环保等七个产业作为战略性新兴产业而重点发展。农业是我国三大产业的基础,为了提升农业竞争力,优化产业结构,将农业与新兴产业结合发展势在必行,从而出现了涉农战略性新兴产业。我们认为:涉农战略性新兴产业就是以重大农业技术、生物技术和能够应用在农业领域的环保节能、新材料、新能源等技术的突破和重大发展需求为基础,使这些技术在农业领域实现产业化,形成一些新的对农业经济发展具有引领作用、具有良好的市场前景和强大生命力的农业产业。可以预见,在政府重点发展新兴产业的政策扶植下,涉农战略性新兴产业在技术、资金、政策的支持上会面临前所未有的发展机遇。其中资金要素即农业金融对于实现涉农产业的稳定生产与增长、控制涉农产业发展过程当中的风险具有积极作用,可以有效减少农业的不确定性,并控制和分散其风险。因此,金融支撑对涉农战略性新兴产业成长具有十分重要的影响。

一、涉农战略性新兴产业发展金融支撑的理论牵引

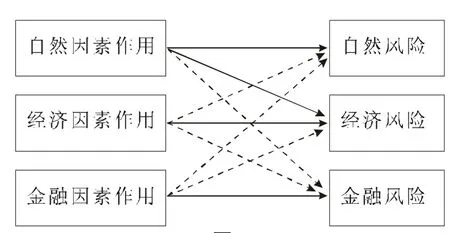

(一)不确定性控制和风险分散

经济中的“不确定性”,是指在一个时间序列内,基于某些不可预期因素的作用而形成的生产或经营的不稳定性与风险性。农业产业既包含了自然生物再生产的过程,也包含了经济再生产过程,因此农业生产中,先天就具有来自两个方面的不确定性:一是来自自然因素作用的不确定性,也就是自然风险;二是由各种经济因素的不可控性造成的经济风险。当农业生产经营与金融相结合时,农业生产经营的不确定性内涵就又增加了一种风险——金融风险。这三类不确定性形成了三类相对应的农业经营风险,而三类风险叠加使得农业成为现代经济中风险性最高的产业,这也是造成农业产业成为现代化中最薄弱环节的一个主要原因(见图1)。

图1

要实现农业的稳定生产与增长,就必须要对“不确定性”加以有效控制。农业金融在此方面具有积极作用,能够有效减少农业的不确定性,控制和分散风险。具体来说:首先,新的技术手段与技术方法能够提高农业生产力,也就在一定程度上分散了自然风险,而农业金融可以为技术研发提供资金投入;其次,农业金融可以通过追加资本投入来改善农业生产要素配置的结构以及改进农业生产函数的质态,最终达到提高农业生产稳定性的效果;再次,农业金融还可以通过自身的集约化机制,提高农业生产要素秉赋,改造农业传统生产经营方式,进一步促进农业增长方式的转变。

(二)金融乘数效应

“乘数效应”是现代经济学最广泛运用的基本原理之一,也被称为“乘数原理”、“倍数效应”或“倍数原理”。“乘数效应”一般是指经由经济运行机制作用后,某一种经济变量的变化在最终的经济总量上反映出来时会呈现出一定程度的“放大”效应。乘数有很多类型,而“投资乘数”是现代经济中乘数运用最为普遍的一个概念,它是指自发性投资增长所引起的国民收入增长的倍数,往往被用来分析投资与国民收入增长之间的关系。

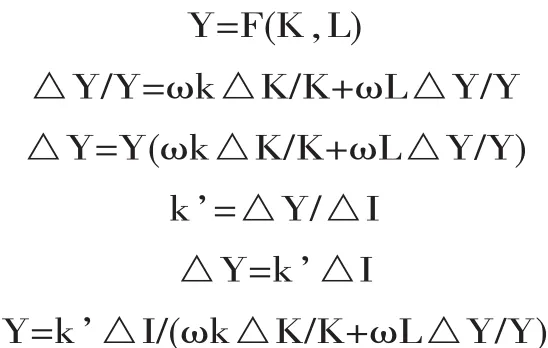

假设:用K表示投资乘数,△Y为国民收入增长,△I为自发性投资增长,可得:K=△Y/△I

“投资乘数”能够反映投资变化对经济变化的影响程度,可以用来说明投资对实现经济增长的重要性。在现代经济研究中,投资乘数的应用范围越来越广,现在也可以被运用在对其他产业增长的分析中。

投资对促进农业经济增长具有积极作用,乘数原理也可以用来解释农业经济中的资本投资与农业经济的关系。在农业投资结构是合理的假设前提之下,我们使用索洛一斯旺“总量生产函数模型”,可以对农业中的投资乘数效应加以描述。

假设:Y为产出,K为初始资本投入,L为初始劳动要素投入,ωk代表资本产出弹性,ωL代表劳动产出弹性,定义k’=△Y/△I为投资乘数。则有:

在给定初始资本投入和劳动投入的情况下,则k’△I数值会决定总产出水平,也就是追加资本投入△I的乘数效应决定了总产出增长水平。

分析可以得出:农业投资规模与投资乘数呈正相关,即投资规模越大,投资乘数也就越大,相应的投资增加对促进农业经济增长的作用就越大。经济学家丹尼森、乔根森等人在模型中引入技术进步因素,进一步对索洛模型进行了改造与提升,提出了“余值增长模型”。他们认为,“追加的资本投入”不仅仅只是代表着纯粹的资本数量的投入,还能够表现技术进步对资本存量产生的“集约效应”。因此分析可得:在存在技术进步条件下,所进行的资本追加投入而形成的乘数效应,必然大于传统模型中所体现的乘数效应。

我国涉农战略性新兴产业发展所需的投资主要来源于国家财政支出、农户自我投资和国家金融中的农业信贷三种途径,因此农业金融是促进农业投资的基本机制。投资(资本)乘数效应同样也能够反映农业金融与农业增长之间的关系,在农业经济领域,国家金融农业信贷运行也是符合这一理论的。农业信贷规模越大,农业投资规模也会随之扩大,于是所产生的农业投资乘数效应就会更加明显。说明了农业金融对于促进农业经济增长的支持作用。

(三)金融集约化效应

金融因素对传统劳动密集型生产能产生全面提升的效果,这一效果被称为“金融集约化效应”。“金融集约化效应”具有三种基本形态:第一种为“金融集约化数量效应”,也就是说资本追加是产业增长的主要因素。这一理论在农业领域的具体表现是通过追加农业发展所需要的资本投入,实现农业资本存量的增加,最终会增加农业总产出的增长或总产出增长率;第二种是“金融集约化质性效应”。这一效应描述的不仅仅是指资本投入数量的增加,而且认为资本投入还可以提高农业的资本有机构成,改变农业中资本与土地、劳动、技术的比率,从根本上改善了农业初始资源秉赋,这样不但提高了农业所有生产要素的生产率,而且会促使传统农业由劳动密集型产业转化为新兴的资本金融密集型产业,这就是发生了“质”的改变;第三种被称为“金融集约化质态效应”,即通过追加增量资本改进了农业要素配置状态和配置结构,不仅提高了农业全要素生产率,还会引发连锁反应:通过追加资本诱导农业技术变迁,而技术变迁又能带来经营模式、增长方式、发展路径等各方面的转变,最终各方因素一起促进农业由粗放经营向集约经营转变。总之,通过三种“金融集约化效应”的作用,将能够转变农业运营模式,确立一种以金融为核心配置的新型农业经济模式。

二、涉农战略性新兴产业金融支撑的需求特征

人才、资源、制度、金融等外部条件和高新技术等内部条件一样,都是新兴产业发展成败的重要制约因素。尤其在现代产业演化发展理论体系中,金融资源已经被视作产业发展所必需的第一外部要素。根据国家发改委投资研究所的统计,近年来我国战略性新兴产业的投资规模年均增长30%以上,对金融资源的需求十分旺盛。而涉农战略性新兴产业内企业多数还是以初创期的中小企业为主,需要大量的金融资源支持。通过对资料文献的分析,我们归纳总结出涉农战略性新兴产业对金融支撑机制的需求表现出以下特点:

(一)大量资金需求贯穿产业化全过程

数据研究表明:“绝大部分省份科技成果对经济增长的影响显著为正,科技成果对经济增长具有正向的促进作用,科技成果转化为经济效益的能力较好”[1]。涉农战略性新兴产业的核心驱动力是技术创新,依靠农业科技的突破才会得以实现产业的发展。科技研发是创新的基础,产业要发展首先需要有充足的研发资金投入,因而在农业科技产业化的第一个环节,即研发阶段就有着强烈的投资需求。世界主要发达国家之所以能长期保持科技领先,就是因为这些国家的政府和企业都十分重视对经济的投入。统计资料表明,欧、美、日等国的企业平均研发投入占到企业营业收入的7%以上。2015年全球汽车企业排行第一的日本丰田公司每年研发投入更是占到企业营业收入的10%以上。2008年金融危机之后,通过扶持本国战略性新兴产业研发来实现经济复苏成为了各国普遍采取的战略。2009年美国总统奥巴马提出要将针对战略性新兴产业研发的投资增加到全国GDP的3%。据统计,2012年战略性新兴产业内的企业用于研发投入的国际平均水平为5%,发达国家为7%,而中国的平均水平为4.58%,还不到国际平均水平。按照发达国家投入的研发强度来计算,仅2012年,中国战略性新兴产业所需的研发资金投入就要超过2000亿元,但是我国金融系统对新兴产业研发的资金投入还远远达不到这一数字[2]。

涉农战略性新兴产业发展过程就是农业高新技术走向市场、实现产业化的过程。在高新技术产业化的过程中,生产要素将会进行重新配置与组织,这个过程需要大量资金用于基础设施建设和设备更新,即需要巨额的固定资产投资。2012年国家实施了20项战略性新兴产业发展的重大工程,这一年我国针对战略性新兴产业的固定资产投资累积就超过了4000亿,如果按照各大产业固定资产投资平均年增长15%的速度计算,到2016年我国战略性新兴产业产业化过程所需的固定资产投资将超过6000亿元。

发展涉农战略性新兴产业和其他战略性新兴产业一样,最终落脚点还是在市场,因此,产业发展从根本上来说离不开市场的拓展,而市场拓展也需要巨量资金投入。技术创新的结果是形成产品,产业发展成败的决定性因素是新产品能否快速有效地形成市场需求。市场营销工作是新产品能否打开市场的关键,众多大型企业每年花费巨额的销售费用以确保新产品的市场占有率。比如在与苹果公司激烈的市场竞争中,三星公司为了能够维持自己的市场份额,仅2012年一年,其用于销售的费用就占到其收入的8%以上,达到了116亿美元[3]。同理,即使涉农战略性新兴产业的企业具有明显的技术优势,也依然需要投入大量的资本用于市场渠道的拓展和保持。

(二)外源融资是支撑农业新兴产业发展的关键

我国涉农企业普遍规模不大,实力较弱,涉农战略性新兴产业内的企业多是处于初创期的中小企业。涉农战略性新兴产业发展所需的巨量资金,显然不可能要求这些企业承担如此巨大的产业发展投资。国务院发改委的预测表明,在战略新兴产业发展的过程中,外源性资金将占到产业发展所需投资的99.97%,企业自我筹集的资金只有0.03%。外源融资方式包括银行信贷、发行股票、创业风险投资和利用外资;从产权属性来说可以划分为政策性融资、股权融资与债权融资,其中债权融资与银行信贷是最主要的方式。根据中国银行间市场交易商协会统计数据表明,截止到2012年11月,债权融资工具为战略性新兴产业的企业筹集了超过2.8亿元资金;2012年银监会公布的统计数据表明,仅农业银行在该年度就向涉农企业发放贷款2419亿元。其中向国家级农业产业化龙头企业发放贷款573亿元,向省级农业产业化龙头企业贷款560亿元。可以看出,债权融资和银行信贷是我国战略性新兴产业及涉农战略性新兴产业发展的重要支撑力量[4]。

三、涉农战略性新兴产业金融支撑的三项原则

现代市场体制的一个典型特征就是金融能够决定经济发展的速度和效率,金融因素是经济的核心。现代农业经济中,农业金融是实现增长与发展的核心,也为促进涉农战略性新兴产业发展提供必要条件。农业发展方式的转型,需要来自农业内部和外部双重力量的推动和激励,而农业金融正好能够整合内外资源,发挥其他因素的推动作用。建立健全的农业金融支持体系,有利于更好地发挥农业金融的支持作用。

(一)以市场导向为基础

农业金融支持必须遵循市场化导向原则,才能充分发挥其强大的推动作用。市场化导向原则是以市场机制配置农业金融资源,将农业金融支持置于市场经济基础之中。这是基于我国经济市场化进程的实际需要,也是遵循农业金融支持经济市场化进程的客观规律。

1.将市场机制作为基础性运行机制

在市场经济条件下,市场机制是经济社会资源配置的主导性和基础性机制。供求机制、价格机制、竞争机制是市场机制的主要组成部分。市场机制以价格、供求等作为经济信号,以竞争作为优胜劣汰的有效方式,运用价值规律进行经济调节,它是一种有效率的经济运行机制。只有坚持市场化导向,才能使农业金融实现最优配置。如此,首先需要明确市场机制作为农业金融资源配置的基础性机制的地位;其次,我国农业和农村金融深化改革应该要以市场经济的基本原则为指导。

2.善于运用市场经济的手段与方式,提升农业金融支持效应

我国幅员辽阔,各种资源分配严重不均,很多地区农业发展所需的资源也相对稀缺。全国各地不少涉农战略性新兴产业项目虽然已经轰轰烈烈地上马,但大部分投资者依然处于观望状态,因此,农业金融资源供给也面临不足的问题。如何对有限的资源进行最有效率的配置,如何提高资源使用效率,是提升农业金融支持效应的关键。我国探索经济发展道路的曲折历史表明,“行政主导型”配置机制不能适应现代的市场经济体制,而市场主导型的配置机制则越来越显示出其在提升资源配置效率方面的优势。

3.遵循市场化导向,加快推进农业金融深化

农业金融市场化涉及农业和农村金融的诸多方面,对此进行改革,需要解决许多问题,诸如农业(农村)金融市场的形成条件,提供培育与完善金融市场所需要的资源,把握推进农业金融体制改革的方向,以及探索农业金融管理的最佳模式和深化农业金融产权改革等方方面面的问题,是一项相当复杂的工程。长久以来,我国农业金融市场化进程相对滞后,从而导致我国农业和农村经济发展出现“金融脆弱性”,对农业和农村经济发展产生了制约,也已经影响到了我国整体经济的市场化进程。要解决农业金融市场化滞后的问题,就必须遵循市场化导向原则推进农村金融深化。农业金融支持与农村金融深化是相辅相成的,相互配合才能发挥最大效用,市场机制就是实现农业金融支持和农业金融深化有序整合的联结机制。

(二)遵循产业深化原则

农业是国民经济的基础,但是多年来我国农业的发展并不能满足经济发展的需求,甚至还需要二三产业来“反哺”农业。因此需要通过产业深化来改善农业弱质性,开发农业经济的新增长点,增强农业经济发展的后劲。

1.改善产业质性与质态

涉农战略性新兴产业发展其实是农业产业结构的优化和转型,通过技术创新可改变农业产业弱质性。要改善农业产业质性,需要农业金融的支持,可以从三个方面进行考虑:首先,国家财政可以直接增加对农业的支出比重,一方面可以直接投资部分重大的农业基础设施建设项目,另一方面也可以加强对困难地区的支持力度,例如可以通过扶贫建设改善贫困地区的生产条件;其次,通过政策性金融手段增加对涉农战略性新兴产业的信贷投入,优化调整新兴产业的信贷结构;再次,还可以通过创新金融业务与金融服务,为处于涉农战略性新兴产业产业链上的家庭农场或者中小型企业提供生产性资金支持,可对采用了新技术、新设备的项目进行补贴,鼓励其积极改善生产条件,扩大经营规模,调整产品品种与结构,改善涉农战略性新兴产业的产业环境。

2.优化农业产业结构

农业产业是我国三大产业中结构最不科学的产业,其产业结构具有显著的“扁平化”特征。因此我国农业的产业链较短,产业关联性差,导致产业发展空间严重不足且长期受到抑制。农业产业结构的不合理,使得我国农业产业主要集中在初级加工阶段,农业产业链中有竞争力和高附加值的高端产业稀缺,农业的产业综合素质和国际竞争力不强,这种产业背景很不利于培育和发展涉农战略性新兴产业,如果不积极主动地转变现有产业结构,涉农战略性新兴产业未来的发展也会受到阻碍。农业金融的支持有利于优化农业产业结构,因为农业金融能够直接作用在改善农业资本投资结构和提高资本有机构成上,开发新兴产业热点,有利于最终建立高综合素质和强产业竞争力的良性农业产业结构。

(三)贯彻协调发展原则

构建农业金融支持机制,是从国家农业经济金融发展全局角度出发而制定的国家战略级政策设计,必须坚持协调发展原则。要坚持以农业金融效率为导向,协调优化产业结构与提升农产品商品率之间的关系,协调经济效益与生态效益之间的关系,协调农业金融支持与其他支持力量的关系。

1.农业金融支持促进区域协调

我国东、中、西部的经济发展具有显著的地域差异,这种地域差异也影响了涉农战略性新兴产业的发展,特别是对新兴产业的布局产生了很大影响。劳动生产率是衡量地区农业水平的重要指标,东部地区农业劳动生产率自改革开放以后就开始加速发展,从1983年始就已经成为全国农业劳动生产率最高的地区,并在此后一直远远高于中西部地区,这种差距到现在依然还在进一步扩大。东部地区商品农业发达,是农产品主销区,采用集约经营方式,以生态型农业和技术密集型农业为主;中西部地区为农产品主产区,自给农业普遍存在,采用粗放经营方式,以常规农业和劳动密集型农业为主。涉农战略性新兴产业在东部地区的发展也明显好于中西部地区[5]。

面对这样一个不平衡的梯度格局现状,国家农业金融资源应该从形成整体支持效应角度出发进行资源配置,要针对不同区域农业发展的经济社会自然条件差异,将重点放在不同的新兴产业部门,以形成有针对性的、有效率的金融支持机制,通过区域间的协调,形成对区域涉农战略性新兴产业发展的均衡推进机制。

2.商业性支持与政策性支持相结合

金融支持按照提供支持的主体可以分为两种:商业性支持与政策性支持。这两种支持方式在支持领域、对象、机制、形式等方面各有各的优势,相互区别又相互联系。在市场化条件下,商业性金融支持无疑是农业金融体系的主体,但受到利益最大化天性的驱使,商业性金融在投资上具有显著的“城市化偏好”。商业性金融支持完全遵循市场经济原则来运行,以追求金融资源的增值为终极目标。而农业技术资源、市场资源相对稀缺的农村或中西部地区,显然难以获得商业性金融的青睐。另外,商业性金融的投资目标也更倾向于上市公司:我国商业性金融机构70%以上的融资都集中在上市公司,而发达国家这一比重都在30%左右或以下[6]。现阶段我国涉农战略性新兴产业的主体还是实力不强的中小企业,对商业性金融的吸引力明显不够,而政策性金融则刚好可以弥补商业性金融的短板。政策性金融能够通过政策性配置来对农业金融进行保护和支持。政策性金融信贷资金的主要途径包括:国家财政补偿、中央银行农业再贷款、国债金融等形式。政策性金融的目标不只是追求金融资源的增值,更多是作为国家调控手段而存在。培育和发展涉农战略性新兴产业是我国发展经济的重要战略,因此在初始阶段政策性金融为其提供了主要的金融支撑。要实现涉农战略性新兴产业的发展,商业性金融和政策性金融必须相互结合,有效协调,才能使农业金融支持发挥最大的合力。

当然,政策性金融支持作为宏观调控的手段之一,也有失灵的时候。财政性补偿尽管对涉农战略性新兴产业发展有利,但也不是越多越好,过度的财政性补偿可能对国民经济的均衡发展造成冲击,也极易形成金融机构呆账、坏账等不良信贷。同时贷款规模过高会导致经济体系的高负债运行,增大央行基础货币的发行规模,必将对实体经济产生不良影响。另外,从微观金融的角度分析,政策性金融支持的基本形式是对单一价格的支持,集中于产品流通领域,这种方式实际支持的效果明显不如商业性金融的效果好。因此,要合理划分两者的业务边界,形成两者的互补格局,建立商业性金融与政策性金融的均衡协调,才能够达到既引导社会资金流向涉农战略性新兴产业领域,又有利于提高国家财政的使用效果。

[1]苏朝晖,吴晓晓.研发投入、科技成果对经济增长的影响——基于2003—2012年省际面板数据的实证研究[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2014,(04).

[2]郭旭红,李玄煜.新常态下我国产业结构调整升级研究[J].华东经济管理,2016,(01).

[3]殷群.“世界级”创新型企业成长路径及驱动因素分析——以苹果、三星、华为为例[J].中国软科学,2014,(01).

[4]王剑.我国战略性新兴产业的融资模式研究[D].苏州大学,2013.

[5]王永龙.中国农业转型发展的金融支持研究[D].福建师范大学,2004.

[6]陈健,贾隽.关联并购的股权融资偏好动机及其绩效影响:基于中国上市公司的实证研究[J].华侨大学学报(哲学社会科学版),2013,(03).

【责任编辑:林莎】

Demand Characteristics and Principles of the Financial Support for the Development of Agriculture-related Strategic Emerging Industries

WU Dong-feng,LIU Wei-jie

(School of Economics,Hunan Agricultural University,Changsha,Hunan,410128)

The primary function of finance is to drive economic growth through the promotion of technological innovation and capital accumulation.It is regarded as the first external resource for industrial development.Its multiplier effect and intensive effect is of great significance to transform agriculture operations,establish a new mode of agricultural economy with finance at its core,improve the quality and form of agricultural industry,and to increase agricultural production and farmers’income.As they are still in their infancy,strategic emerging industries especially need strong financial support,and get it through the whole industrialization process to ensure their healthy fast development.But financial support should not only be market-oriented to promote the effect of agricultural finance,but also follow the principles of industry upgrade to optimize the structure of agricultural industry.In the meantime,it also should carry through the principles of coordinate development,strengthen regional coordination,attach importance to the combination between commercial and policy support so as to maximize the support function of finance.

agriculture-related;strategic emerging industries;financial support;uncertainty;multiplier effect;intensive effect

F 303.1;F830

A

1000-260X(2016)05-0090-06

2016-07-28

乌东峰,湖南农业大学教授,博士生导师,华侨大学特聘教授,从事农村与农业经济研究;刘维捷,湖南农业大学经济管理专业博士研究生,岭南师范学院讲师,从事农村与农业经济研究。