“互联网+”理念的时代语境及内涵特征

2016-11-16王林生

王林生

(北京社会科学院文化研究所,北京100101)

“互联网+”理念的时代语境及内涵特征

王林生

(北京社会科学院文化研究所,北京100101)

“互联网+”是引领社会发展变革的全新理念,推动了以互联网为核心的网络秩序和产业业态的逐步形成。西方语境中,美国提出的“工业互联网”和德国提出的“工业4.0”均着眼于新技术革命的变革,将互联网与保持、提升国家制造业竞争力紧密联系。中国提出的“互联网+”着力于新经济业态的培育和壮大,这一理念的实践面临着三期重合的复杂语境,即新一轮信息技术变革带来的“高点抢占期”、产业发展方式的“转型调整期”、新兴互联网产业的“生长勃发期”。中西方语境的差异体现出“互联网+”理念及其实践的内涵和外延都相对宽泛。从理论层面而言,“互联网+”是对互联网信息技术与当代社会经济发展关系的重新界定与认识,意味着互联网已成为社会经济发展最基础性的生产力;从实践层面而言,“互联网+”代表着社会经济发展到一个新的阶段,生活方式、生产方式和社会公共服务方式等在互联网的推动下发生着显著变化。

“互联网+”;语境;实践;内涵

“互联网+”伴随着互联网在社会各领域中的扩张而出现,作为一种引领社会经济文化发展的先导理念,从宏观语境而言,代表着第三次信息技术革命之后互联网在世界各国整体战略地位的提升,全球范围内以互联网为核心的网络新秩序正在形成;从微观语境而言,“互联网+”推动了互联网技术与社会经济文化发展的创新融合,催生出许多新的经济形态和产业业态,为社会经济发展的创业与创新提供了重要的平台支撑。中国与西方在充分利用互联网这一层面基本处于同一起跑线上,但由于各自发展重心、行业优势等层面的差异使得对“互联网+”的认识稍有不同,并促成了“互联网+”理念的多样化实践。

一、西方语境中的“互联网+”与提升国家制造业的竞争力

以互联网为中心的信息技术革命,正在加速重构我们所存在的物质世界。互联网信息技术在商业和民间应用的渗透与扩张,使得每一个国家都须直面互联网带来的挑战。以美国、德国为代表的西方国家在迎接信息化、数字化的历史进程中,分别以“工业互联网”“工业4.0”为理念,推进互联网与生产生活的结合。

美国的工业互联网理念,是“互联网+”在美国的重要实践。作为一项国家战略,美国将互联网与工业制造紧密结合在一起,2012年通用电气明确提出“工业互联网”的理念,其旨向为在互联网语境下实现智能设备、人和数据的相连接,增强数据交换和利用,提高数据使用效率。随后,通用电气与AT&T、思科、IBM、英特尔在通用电气的倡导下成立工业互联网联盟,以期共同推进现实实践与数字世界的融合创新发展。这一理念的提出并非偶然,而是与金融海啸之后美国制造业回流的国家战略密切相关。虽然美国在尖端制造业领域如航空航天、芯片等仍具有其他国家一时难以超越的绝对优势,但不可回避的问题是美国制造业的整体规模在1960年达到顶峰之后,随着一般制造业的外流开始出现空心化。2012年,美国发布的《国家先进制造战略规划》中指出,尽管美国的制造业在历史上曾扮演着世界领导者的角色,但“它现在却面临危机”,这种危机不仅体现在制造业创造的GDP以及解决的就业人数的减少、贸易逆差持续加大以及海外研发越来越具有竞争力等方面,更重要的是,制造业的空心化“会使美国丧失知识创新源发地的优势……将美国与某些工业生产领域的知识创新割裂开来。”[1]因此,美国政府推出一系列政策鼓励制造业回流美国,如出台《重振美国制造业框架》(2009年)、启动“先进制造伙伴计划”(2011年)、提出“国家制造业创新网络”(2012年)、发布《国家制造业创新网络初步设想》(2013年)等,支持和推动制造业的回流和发展。

需要指出的是,在新的时代语境中美国积极推动的“再工业化”并不是在快速现代化或后现代化语境中向传统发展模式的致敬与回归,更不是高耗能、重污染的传统制造业的“死灰复燃”,而是紧紧依托于现代互联网信息技术和互联网产业对工业构成资源要素的再发现和再配置。《国家先进制造战略规划》特别指出当下的“再工业化”与传统工业化的不同,强调“这里的制造业涉及信息化、自动化、计算机、软件、传感器和互联网为基础的家庭性创造活动,或是利用物理和生物科学领域的具备新功能的前沿技术材料,比如纳米技术、生物化学技术等。这也包括运用新的方法制造现有产品,特别是运用新的先进技术制造新的产品。”[1]也就是说,美国的工业互联网理念是为确保美国在制造业领域的研发与知识创新优势。一方面,在“再工业化”的过程中推动制造业回流美国,弥补产业空心化,并利用互联网信息技术重塑制造业的产业格局,振兴传统制造业;另一方面,利用先进的互联网信息技术推动制造业基础设施和制造业流程的数字化,提升制造业的研发、生产水平与竞争力。

与美国的工业互联网理念相似,德国的“工业4.0”理念也侧重现代互联网信息技术对工业的提升和发展作用。2013年,德国正式提出“工业4.0”的概念,在制造业领域推动物联网的广泛应用,确保德国在制造业领域中的竞争优势。德国提出“工业4.0”的概念,与世界方兴未艾的第三次工业革命密切相关,它以利用基于信息物理融合系统的智能化、数字化和网络化为标志。新工业在提升生产效能的同时,也革新着传统的生产方式和产业结构。

尽管德国在制造业领域居于世界领先水平,但在新工业革命的前夜也“处在一个岔路口上”,因此“要么我们认识到这次新技术的机遇,并将其转化成经济上成功的新产品和服务,要不就去冒经济可能长期衰退的风险。”[2]在“岔路口”的抉择中,2010年德国发布《德国2020高技术战略:创意·创新·增长》,提出增强高新技术在气候与能源、健康与营养、物流、安全性和通信等五大领域中的核心性支撑,并确定与“工业4.0”相关的未来项目,包括“能源供应的智能化改造”“到2020年电动汽车保有量达到100万辆”“更有效地保护通信网络”“信息和通信技术领域降低能源消耗”“世界知识的数字化及其体验”等[3]。为更好地推进高新技术尤其是互联网信息技术在工业领域的应用,积极推进资源、信息、物品和人的互通与互联,推进生产的智能化,2013年德国正式推出以“把握德国制造业的未来”为主旨的《德国工业4.0战略计划实施建议》(以下简称《建议》),启动实施德国的“工业4.0”计划。

《建议》指出,“工业4.0”推动物联网和服务在整个制造业中的应用,推进工厂的智能化建设。“虚拟网络——实体物理生产系统包括智能机器、储存系统和生产设施,从入厂物流到生产、销售、出厂物流和服务,实现数字化和基于信息通信技术的端对端的集成。这样不仅可以更加灵活地配置生产,而且还可以通过提供更加差异化的管理和控制过程来拓展机会。”[4]也就是说,工业4.0是将虚拟网络与实体物理系统进行技术一体化,并将其应用到制造业和物流业。在这一过程中,以信息技术为支撑的互联网、物联网及其相关技术服务,不断改进和提升研发、生产、管理和销售等环节,以重构价值创造、商业模式、下游服务、工作组织等链条,革新传统制造业的生产方式。

虽然“工业互联网”和“工业4.0”理念二者实施的语境或着眼点略有差异,前者伴随着美国推动制造业的回流,后者则着眼于新技术革命的变革,但二者的最终目标均指向互联网时代国家制造业竞争力的保持与提升,均注重互联网及其技术在生产过程中的应用。互联网不仅仅是一种技术手段,更是作为一种产业要素参与着工业生产,并推动着工业生产的智能化,将世界推向一个以智能制造为主导的智能经济时代。

二、中国语境的“互联网+”与实践的三期重合

新一轮信息革命和产业革命极大增强了以互联网为基础的产业设施和创新要素在社会经济文化发展中的支撑性作用,互联网不仅在推动技术进步和产业发展效率方面效果明显,而且极大提升了产业经济的创新力和生产力。可以说,在中国与世界的互动交流中,以互联网为基础的新一轮信息技术革命构成了中国“互联网+”理念的宏观历史语境。

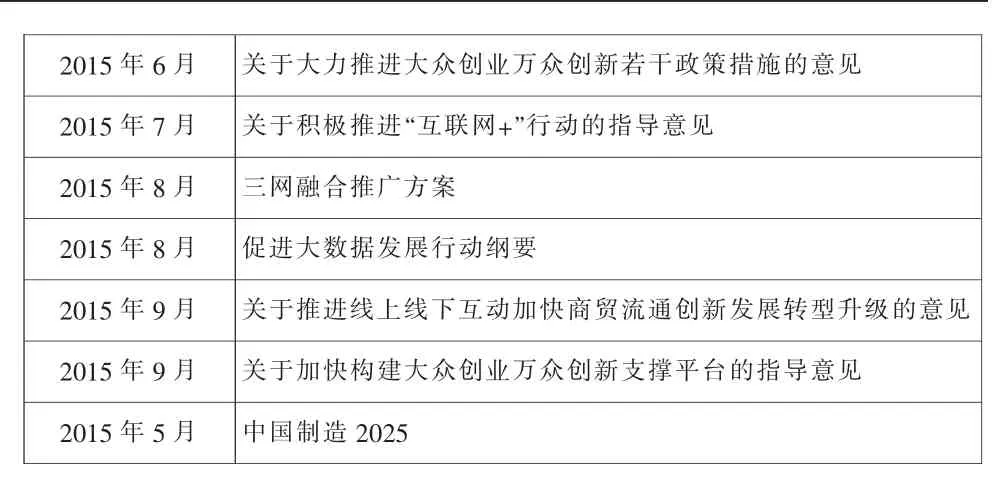

在中国“互联网+”这一概念被提及始于2013年互联网行业的发展论坛,作为一项讨论议题意指互联网化是传统产业发展的方向,也是互联网未来发展的路标[5](P1)。2015年,作为一种国家战略出现在政府工作报告中时,“互联网+”具有了新的含义,即“充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,将互联网的创新成果深度融合于经济社会各领域之中,提升实体经济的创新力和生产力,形成更广泛的以互联网为基础设施和实现工具的经济发展新形态。”[6]“互联网+”作为一种经济形态,与云计算、物联网、万联网、大数据等为代表的新一代信息技术密切相关,并在与现代制造业、生产性服务业相融合发展的过程中催生出许多新的经济行业。为深入推进“互联网+”与经济社会各领域的融合,自2015年以来,国家相继出台一系列政策措施(表1)。从政策内容来说,“互联网+”推进互联网信息技术与各领域相融合发展的着力点在创业创新、设计产业、科技信息服务、体育产业、商贸物流、制造业等六大领域的众多部门和行业,既涉及发展的整体创新环境,又包括具体的产业门类,既注重发挥优势产业的影响力,又关切科技服务对社会生活的支撑能力。从某种程度上讲,中国语境下的“互联网+”已渗透入经济社会的各个领域,具有多层次的内容指向。

表1 国家推进“互联网+”的相关政策措施

2015年6月关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见2015年7月关于积极推进“互联网+”行动的指导意见2015年8月三网融合推广方案2015年8月促进大数据发展行动纲要2015年9月关于推进线上线下互动加快商贸流通创新发展转型升级的意见2015年9月关于加快构建大众创业万众创新支撑平台的指导意见2015年5月中国制造2025

“互联网+”日益成为一种国家战略,表明以互联网为基础的经济形态在未来国民经济的发展中将作为一种新的引擎。从发展趋势来说,这一战略的提出和实施与当代的语境密切相关,总体可以概括为“互联网+”的三期重合,即新一轮信息技术变革带来的“高点抢占期”、产业发展方式的“转型调整期”、新兴互联网产业的“生长勃发期”。

(一)参与世界高端竞争,新一轮信息技术变革带来的“高点抢占期”

新世纪以来,数字化技术作为国家创新发展基本动力的认识得到普遍认可,发达国家在新一轮数字化革命中为抢占先机相继出台各种关于信息技术革命的战略规划,以抢夺网络信息社会的话语权和制高点。除上文提及的美国、德国之外,英国于2011年发布《未来互联网研究报告》,指出英国的“未来互联网”计划的目的是让英国能够应对未来的挑战,“不是将事物更广泛地连接在一起,而是以‘人物联网’为基础,推进发展‘智能化’”,挖掘社会和商业发展潜力,以使英国能应对未来的挑战[7]。2013年,英国制定《迎接数据时代的机遇:英国数据能力提升战略》,着力关注围绕大数据形成的人力资本、能存储和分析数据的工具和基础设施,以及将数据本身转变为促进消费、维持商业活动和推动学术研究的动力等三个层面[8]。澳大利亚相继出台并启动《澳大利亚公共服务信息与通信技术战略(2012—2015)》(2012年)和《公共服务大数据战略》(2013年),均强调通过增强政府机构的信息数据分析能力提升公共服务水平。可以说,开发利用新一代网络信息技术,挖掘数字产业潜力是世界新一轮竞争的焦点。因此,在这种语境下我国实施“互联网+”行动计划,加快发展以互联网数字化信息技术及其应用服务,是参与世界科学技术竞争,主动推进移动互联网、云计算、大数据、现代互联网科技等与生产力、生产关系的互动与融合,抢占科技创新制高点,从而能在整体上提升我国的国际竞争力。

(二)经济结构优化升级,产业发展方式的“转型调整期”

实现社会经济的创新式发展和经济结构优化,告别过去以高耗能、大投入为特征的粗放型发展,推动社会经济的优质发展,需要对产业结构进行智能化调整,增强经济的发展动力。而以互联网为代表的新型科技作为产业转型升级和融合创新的平台性作用日益凸显,高功能设备、传感器、大数据、云存储等新一代信息科技,大幅提升现有产业的生产效率。如装备制造业、电力、能源等传统领域正逐渐被纳入工业互联网的范畴,积极开拓移动支付、互联网金融、O2O(线上与线下联动)等业务,有力促进了传统工业的生产与营销方式的升级换代。《中国制造2025》提出的提升制造业的信息化水平,推动制造业等传统工业的数字化、网络化和智能化,就是要在新一轮信息技术革命中促进互联网信息科技与制造的深度融合。增强新一代信息技术对制造业的支撑,推动制造业的智能化发展,有助于实现我国传统制造业生产方式、产业业态、商业模式等产业环节的更新或转型,强化工业的基础制造能力和创新能力,优化经济结构和推动产业发展方式的转型升级。

(三)移动通信网络快速发展,新兴互联网产业的“生长勃发期”

智能终端和高速移动通讯网络的普及,以及移动互联网行业的爆炸式增长,使得以互联网为基础的新业态成为社会经济新的增长点,手机游戏、可穿戴设备、VR等行业的发展前景广阔。在整个中国电信的总收入中,2015年非话音业务收入占到68.3%,移动数据及互联网业务收入的比例增加至27.6%,移动互联网接入流量消费保持高速增长[9]。尤其是近年来以流量为基础的信息消费呈现出较快发展态势,2015年信息消费规模为3.2万亿,而微信作为移动互联网的重要产品,在2015年拉动1381亿元的信息消费,同比增长了45%,可谓潜力巨大[10]。与传统的文化业态不同,这些新业态由于具备高效的供需对接,在提升闲置资源利用率和拓展传统消费领域消费空间的同时,依靠其强大的社交功能和交易平台,改变着用户的消费习惯和生活方式,探索并推动着社会经济供需协同创新驱动模式。

因此,在这个意义上说,中国“互联网+”理念面临着其特有的三期重合与叠加,使得我国“互联网+”的实践较之欧美国家更为复杂。这种复杂性不仅在与国外发达国家竞争时,西方掌握先进的核心科技是我们推进“互联网+”的短板,而且我国“互联网+”的推进是在工业化、现代化尚未完成的历史境遇中进行的,一些信息基础设施及法律、法规尚不健全,这就易造成行业、区域之间存在较大的发展差距,互联网行业本身易出现有悖产业伦理、商业法规的现象,难以充分释放“互联网+”的文化和产业潜能。

三、“互联网+”理念的内涵特征

前已述及,“互联网+”是中西方特定话语情境中的特定理念,体现出不同国家社会经济的客观条件和整体状况对这一理念的不同要求,展示出“互联网+”理念不同层次的内涵。从总体来说,作为引领时代发展的价值观念,其理论内涵和特征大致可以从以下两个层面来认识。

(一)作为理论形态的“互联网+”

从理论发展的逻辑来看,“互联网+”是一个当代性范畴,是对互联网信息技术与当代社会经济发展关系的界定与认识。1990年,英国科学家蒂姆·伯纳斯-李(Tim.Berners-Lee)发明互联网,而后开通第一个WWW网站,在二十多年的演变中互联网从Web1.0、Web2.0逐步向Web3.0时代转变,而且其影响力与日俱增。在互联网日益普及的过程中,互联网信息技术与知识开始融入社会经济的各个领域,融入产品设计、生产、销售、配送、消费的整个过程,并以此为基础对原有的产业模式和产业要素进行重新配置。从发展的呈现形式来说,“互联网+”是推动社会经济的互联网化,是互联网与其他各行业的融合,但从理论的本质形态来说,互联网作为一种产业要素已成为一种更为先进或最基础性的生产力,在要素的重新整合与配置中已从“背景”性要素移至“突前”性要素,并在要素位置的前移中完成社会经济发展方式的范式转换。

生产力是人们进行物质生产和精神生产最为基础性的条件,而以生产力为基础的生产方式是社会经济发展的根本性动力。在经历了蒸汽技术革命、电力技术革命之后,信息技术革命中的互联网以其互联网产业化、工业智能化、生活智慧化正在加速生产生活方式的变革。以移动网络、传感器、计算机信息处理、大数据、云计算、物联网、3D打印技术等为代表的信息技术,逐渐取代蒸汽技术和电力技术成为“突前”的生产力,催生出新的产业形态和产业发展路径,驱动了现代制造业、生产性服务业的发展,在经济发展和社会生活中发挥最基础性的作用。

在此,需要指出的是互联网的发明并没有立即对社会生产生活发生普遍性、颠覆性的影响,针对这种滞后效应的现象,卡斯特指出:“技术革新与经济生产力之间有相当大的时间落差,这是过去的技术革命皆具有的特征……要让新的技术发明能够普及到整个经济体,而以可察觉的速率来增强生产力,整个社会的文化与制度、公司,以及涉入生产过程的各种要素,都需要有实际的改变。”[11]也就是说,“互联网+”作为“突前”的生产力,本身以一种异质性因素进入原有的社会生态之中,并由此引发原有社会生态的“反常”。而新生产力真正完成位置的“突前”,并实现社会经济发展方式范式的转换,需要解除原有生产力和传统观念对社会经济发展的束缚。或者说,“充分认识到互联网对于加快国民经济发展、推动科学技术进步、加速社会服务信息化进程、提高人们生活质量和国家竞争力的不可替代作用,沿袭固有的路径安排已经难以获得解放生产力的效能,‘互联网+’才会走上前台。”[5](P35)在此意义上,“互联网+”推动的产业发展模式再造和创造性动能的充分释放,是一个渐进的过程,需要社会、经济、文化及相关制度做出相应的整体性调整。只有当新的生产力在整个经济发展和社会生活中流程缩短、成本降低、效率提升,且在整个经济生产力增长指标中体现出来,社会生态从“反常”到实现平衡,即以互联网为核心的生产力及其重置的生产关系,在社会生活中获得最基础性的地位时,才能最终实现对社会发展的控制力。

所以,在新的时代发展背景和历史进程中,作为理论形态的“互联网+”,互联网已经超越了工具或载体的范畴,成为继电力取代蒸汽之后引领社会变革的新驱动,是社会经济发展最基础性的生产力。“互联网+”表面上体现为互联网与其他行业的深度融合,但在融合的过程中已经重新配置了相对落后的生产关系,实现了社会发展驱动力和发展模式的创新。

(二)作为实践形态的“互联网+”

从实践层面来看,“互联网+”是作为一种新的经济形态和文化形态,代表着社会经济发展到一个新阶段。从历史发展的进程来看,在经历了蒸汽技术、电力技术作为社会发展的核心驱动力之后,以互联网为基础的信息技术逐渐融入到生产与生活的过程之后,开始普遍发挥出其作为生产力的效应,调整或重组社会生产关系。具体体现在:

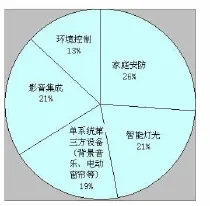

其一,“互联网+”改变人们的生活方式。与人们的生活方式相结合,是“互联网+”存在的最为广泛和坚实的基础。“互联网+购物”、“互联网+餐饮”、“互联网+出行”、“互联网+金融”、“互联网+教育”、“互联网+方案招标”等与各行业的结合,充分展示出互联网对传统文化生活形式转型具有的巨大推动作用,促进了生活的物理世界和虚拟的数字世界的融合。在某种程度上说,“互联网+”中的“+”是一种融合与连接,它不仅给予个人一种全新的体验方式和社交方式,而且日益改变着社会的生活方式和价值观念。最新发布的《2016中国智能家居用户数据报告》指出,人们对家庭安防、智能灯光、单系统第三方设备、影音集成、环境控制等层面的智能化需求正表现出越来越多的兴趣(图2),体现出网络智能化的生活方式正逐步在形成。

数据来源:中国智能家居联盟.2016中国智能家居用户数据报告[R].杭州:2016中国智能家居发展高峰论坛.2016-03-01.

其二,“互联网+”改变社会生产方式。蒸汽革命推动机器生产代替了手工劳动,电力革命以内燃机和发电机的广泛应用推动了新兴工业和钢铁工业的繁荣,而以互联网为代表的信息技术革命在改变产业结构和经济发展方式的同时,也将生产推进到智能时代。智能制造体现为“互联网+制造业”的发展模式,是信息化与工业化的深度融合。在智能制造时代,“工厂已经不再是一个区域,而变成了全球网络。产品不再由一个工厂生产,而是全球生产。创造附加值已经不再通过产品,而是通过产品方案。创造附加值的过程不再是通过线性规划,而是越来越多地自我组织。”[12]易言之,在新一轮工业革命中制造业的核心支撑是智能制造,它不仅利用现代通信网络在全球配置资源,增强要素之间互动协同,引领全球工业发展,而且充分利用互联网、物联网、大数据和云计算对市场需求和态势做出的精准判断,探索绿色化、服务化、定制化的新型发展模式,提升产品附加值,挖掘智能制造的产业潜能。

其三,“互联网+”提高着社会公共服务水平。推进国家治理体系和治理能力现代化需树立“互联网+”思维,这是因为人们依托互联网所进行的相关活动产生的海量数据在互联网时代已成为一种宝贵资源。2012年,美国启动《大数据研究和发展计划》,投资2亿美元用于大数据的开发应用。之所以大数据受到前所未有的重视,在于依托大数据的支撑“我们无须再紧盯事物之间的因果关系,而应该寻找事物之间的相互关系……相关关系也许不能准确地告知我们某件事情为何会发生,但是它会提醒我们这件事情正在发生。”[13]易言之,海量的网络数据能为我们更准、更快地捕捉现在和预测未来。尤其是在一系列紧迫性世界公共问题的解决上,如抑制全球变暖、消除疾病、疏解交通、食品卫生、公共安全、人口流动、社会救助等,互联网和大数据正在发挥作用,如Google推出的“GFT”流感趋势预测等,提升了公共资源的配置和使用效率。

从总体来看,无论是理论形态的“互联网+”,还是实践形态的“互联网+”,都展示出这一理念的巨大包容性和发展性,具有相对宽泛的内涵和外延。尤其是对拥有不同发展语境的中西方而言,发展的内外环境和主客观条件均存在巨大的差异,因此“互联网+”的展现形式和内容旨向均有所不同,但不可否认作为位置“突前”的生产力,“互联网+”以互联网信息技术为依托,推动互联网与万物的互联,对社会构成要素和生产关系进行重新整合和配置,构建出一个创意、创新和创造为社会发展动力,以智慧和智能为发展方向,融现实与虚拟、线上与线下、文化与科技、经济发展和社会生活为一体的全新生态。

[1]PCAST.A National Strategic Plan For Advanced Manufacturing[DB/OL].2012.2.https://search.whitehouse.gov/search?query=A+National+Strategic+Plan+For+Advanced+ Manufacturing&op=Search&affiliate=wh.2016-03-02。

[2](德)乌尔里希·森德勒.工业4.0:即将来袭的第四次工业革命[M].邓敏,李现民译.北京:机械工业出版社,2014.10.

[3]德国联邦教育研究部.德国2020高科技战略:创意·创新·增长[N].黄群译.科技导报,2011-03-18(8).

[4]德国联邦教育研究部.德国工业4.0战略计划实施建议[J].机械工业信息研究院战略与规化研究所译.世界制造技术与装备市场,2014,(3):42-48.

[5]马化腾等.互联网+:国家战略行动路线图[M].北京:中信出版社,2015.1.

[6]2015《政府工作报告中相关词语注释》[EB/OL].来源http:// www.gov.cn/xinwen/2015-03/13/content_2833362.htm.2016-05-03.

[7]UK Future Internet Strategy Group.Future Internet Report[DB/OL].2011.13.https://connect.innovateuk.org/#search= search&query_string=Future+Internet+Report&start=2&fi% 5Bperiod%5D=all_time&fi%5Bsort%5D=score.2016-03-18.

[8]DigitalCatapultCenter.Seizing the Data Opportunity——A strategy for UK Data Capability[DB/OL].2013.5.https://www. gov.uk/government/publications/uk-data-capability-strategy. 2016-04-05.

[9]2015年通信运营业统计公报[EB/OL].来源工业和信息化部网站,http://www.miit.gov.cn/n1146285/n1146352/n30543 55/n3057511/n3057518/c4609344/content.html.2015-04-30.

[10]中国信息通信研究员产业与规划研究所.微信经济社会影响力研究(2015版)[R].北京:中国经济学会《微信经济社会影响力》发布会,2016-03.

[11](美)曼纽尔·卡斯特.网络社会的崛起[M].夏铸九,王志弘等译.北京:社会科学文献出版社,2001.100.

[12](德)奥拓·布劳克曼.智能制造:未来工业模式和业态的颠覆与重构[M].张潇,郁汲译.北京:机械工业出版社,2015.16.

[13](英)维克托·迈尔舍恩伯格、肯尼思·库克耶.大数据时代:生活、工作与思维的大变革[M].盛杨燕,周涛译.杭州:浙江人民出版社,2013.18-19.

【责任编辑:周琍】

【】【】

Context and Connotation of the“Internet Plus”Idea

WANG Lin-sheng

(Cultural Institute of Beijing Academy of Social Sciences,Beijing,100101)

“Internet Plus”is a new concept that ushers in social development and reform.It promotes the formation of Internet-oriented network order and industrial structure.In the context of Western culture,“Industrial Internet”put forward by the US and German“Industry 4.0”both focus on technology reform,and relate maintaining and promoting national competitiveness in manufacturing industry to Internet.“Internet Plus”concept advocated in China focuses on cultivating and strengthening new forms of economy.Its practice is set in a complicated context with three overlapping periods:the“seizing high points period”brought by a new round of information technology reform,the“transformation and adjustment period”of industrial development modes,and the“growth and prosperity period”of emerging Internet industry.The difference in Chinese and Western context indicates the“Internet Plus”concept and its practice both have extensive connotation and extension.Theoretically,“Internet Plus”redefines the relationship between Internet information technology and current social economic development. It shows Internet has become a basic productive force for social economic development.Practically,“Internet Plus”represents significant changes in life style,production method and public service at a new stage of social economic development.

“Internet Plus”;context;practice;connotation

G 114

A

1000-260X(2016)05-0036-06

2016-03-20

国家社会科学基金重大项目“文化产业伦理研究”(14ZDB169)

王林生,北京社会科学院文化研究所副研究员、博士,从事文化产业、创意城市研究。