成都市天府新区兴隆14路部分苜蓿叶立交设计方案

2016-11-16唐经勇于文军陈文妮

唐经勇,荆 亮,于文军,陈文妮

(1.中国华西工程设计建设有限公司第五分公司,四川成都 610041;2.中冶赛迪工程技术股份有限公司,四川成都610041;3.成都市交通规划勘察设计院,四川成都 610041;4.西南交通大学土木工程学院,四川成都 610041)

成都市天府新区兴隆14路部分苜蓿叶立交设计方案

唐经勇1,荆亮2,于文军3,陈文妮4

(1.中国华西工程设计建设有限公司第五分公司,四川成都 610041;2.中冶赛迪工程技术股份有限公司,四川成都610041;3.成都市交通规划勘察设计院,四川成都 610041;4.西南交通大学土木工程学院,四川成都 610041)

兴隆14路部分苜蓿叶立交是联系兴隆湖片区与成都主城的控制性节点之一。根据交通量预测、行人及非机动车出行条件、立交对周边地块的服务条件等因素,项目拟定2个立交竖向设计方案。在综合考虑交通量预测、行人及非机动车出行条件、立交对周边地块的服务条件、工程投资、主线行车条件、地形地貌、地铁、有轨电车等影响因素后,得出推荐方案,可为类似城市互通立交工程设计提供参考。

城市互通立交;方案综合比选;苜蓿叶立交

1 工程概况

兴隆湖14路位于成都市天府新区南部,是一条东西向城市次干路。道路西起天府大道(与天府大道立体交叉),东至深圳路,道路实施长度为0.606 km,红线宽度为40 m。项目实施后,将联系起天府大道与环湖路,有利于改善城市道路交通状况,带动道路沿线乃至兴隆湖片区开发建设,带来极其显著的社会效益,见图1。

图1 项目地理位置图

由于天府大道已建成通车,且在天府大道与兴隆14路交叉位置预留上跨桥梁一座,为解决兴隆湖片区与成都主城之间的交通联系,结合区域控制性详细规划,在该交叉口处设置仅含右转匝道的部分苜蓿叶立交一座。

2 交通量预测

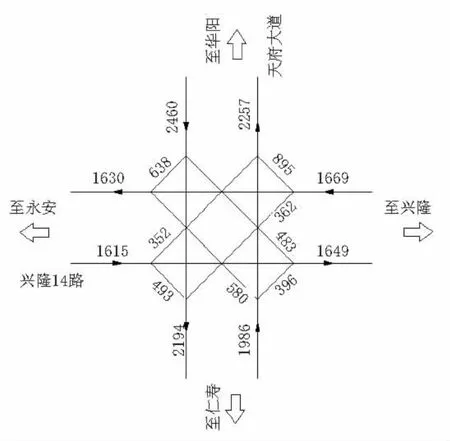

在本交通节点中,天府大道主线华阳至仁寿段直行交通量较大,出入立交的交通总量为7 730 pcu/h。匝道最大单向交通量为895 pcu/h,交通量预测见图2。

图2 2035年交通量预测(单位:pcu/h)

3 技术标准

该项目主线为城市次干路,设计速度为50km/h,匝道设计速度为30 km/h,单向单车道匝道宽9.25 m。立交匝道加减速车道均采用平行式,交通等级为中等交通。地震设防烈度:Ⅶ度。桥下道路净空不小于5 m。

4 控制影响因素

根据项目周边道路现状、片区路网规划、地形地貌及道路周边用地性质,合理确定立交的位置和功能定位、立交与周边地块的高差关系,统一考虑区间交通组织和转换,使立交的建设既能沟通各道路的联系,又能服务于周边地块,见图3。

图3 用地性质图

影响该项目的主要控制因素如下。

4.1天府大道

已建成天府大道总体走向与该项目垂直,平面线形为直线,路幅宽度为80 m。在天府大道K11+425 m处为该项目下穿预留一座3×16.5 m跨线桥。该项目主线下穿须满足5.0 m的净空要求。

4.2成都地铁1号线

成都地铁1号线位于天府大道东侧,总体走向平行于天府大道,距天府大道人行道边线约13 m,且与该项目垂直,位于立交A匝道及B匝道下方。隧道顶板高程为466.7 m。该项目主线及匝道须满足地铁1号线的隧道顶板覆土厚度要求。

4.3立交四个象限商业地块

根据该项目所在区控制性详细规划,立交周边四个象限均为商业用地。立交匝道与商业用地的竖向关系直接关系到周边地块的使用效果,进而影响到地块的商业价值。

4.4兴隆湖有轨电车线

兴隆湖有轨电车线采用中央布线的形式,其上下行轨道分布在道路中心线的两侧。有轨电车采用嵌入式轨道,轨道顶面与市政道路齐平。道路主线纵坡须考虑有轨电车的通行净空及纵坡要求。

5 立交方案比选

根据片区路网规划,结合交通量预测,该项目拟建为一座仅含右转功能的部分苜蓿叶立交,左转交通通过立交周边路网解决,见图4。

图4 立交平面图

考虑到立交的控制影响因素,该项目针对道路竖向提出两个设计方案。

5.1方案一

主线纵断面的总体线形为M型,起始段与终点段纵坡较平缓,坡向为两端向中间上坡,以减少兴隆14路与天府大道之间的高差,降低立交匝道的纵坡坡度。主线下穿段以最大4.9%的纵坡下穿天府大道,在满足《城市道路工程设计规范》(CJJ 37—2012)及有轨电车通行的要求下,尽量加大道路主线纵坡坡度以缩短匝道长度,从而达到减小立交规模、少占城市用地的目的,同时满足下穿段最小5 m的净空要求以及地铁隧道顶板最小覆土厚度要求。此方案的设计思路是在满足立交交通功能基础上,方便立交周边商业用地与立交匝道间交通联系,见图5。

图5 立交方案一竖向设计图

按此方案设计后,立交各匝道与周边地块高程均位于同一平面。在匝道中部平曲线段设置下穿通道,解决行人及非机动车慢行过街需求,见图6。

图6 立交方案一效果图

5.2方案二

主线纵断面的总体线形为V型,主线纵坡较平缓,最大纵坡为1.2%,坡向为两端向中间下坡。在满足《城市道路工程设计规范》(CJJ 37—2012)的要求下,尽量加大匝道纵坡坡度以减小立交规模,同时满足下穿段最小5 m的净空要求以及地铁隧道顶板最小覆土厚度要求。此方案的设计思路在于尽量满足立交交通功能,根据道路设计速度,主线竖向采用较高标准,匝道因为设计车速低,采用较低标准,见图7。

图7 立交方案二竖向设计图

按此方案设计后,立交各匝道与周边地块高程位于不同平面。同一地块临天府大道及临兴隆14路街面高差最大约5 m。在匝道平曲线段设置下穿通道,解决行人及非机动车慢行过街问题,见图8。

图8 立交方案二效果图

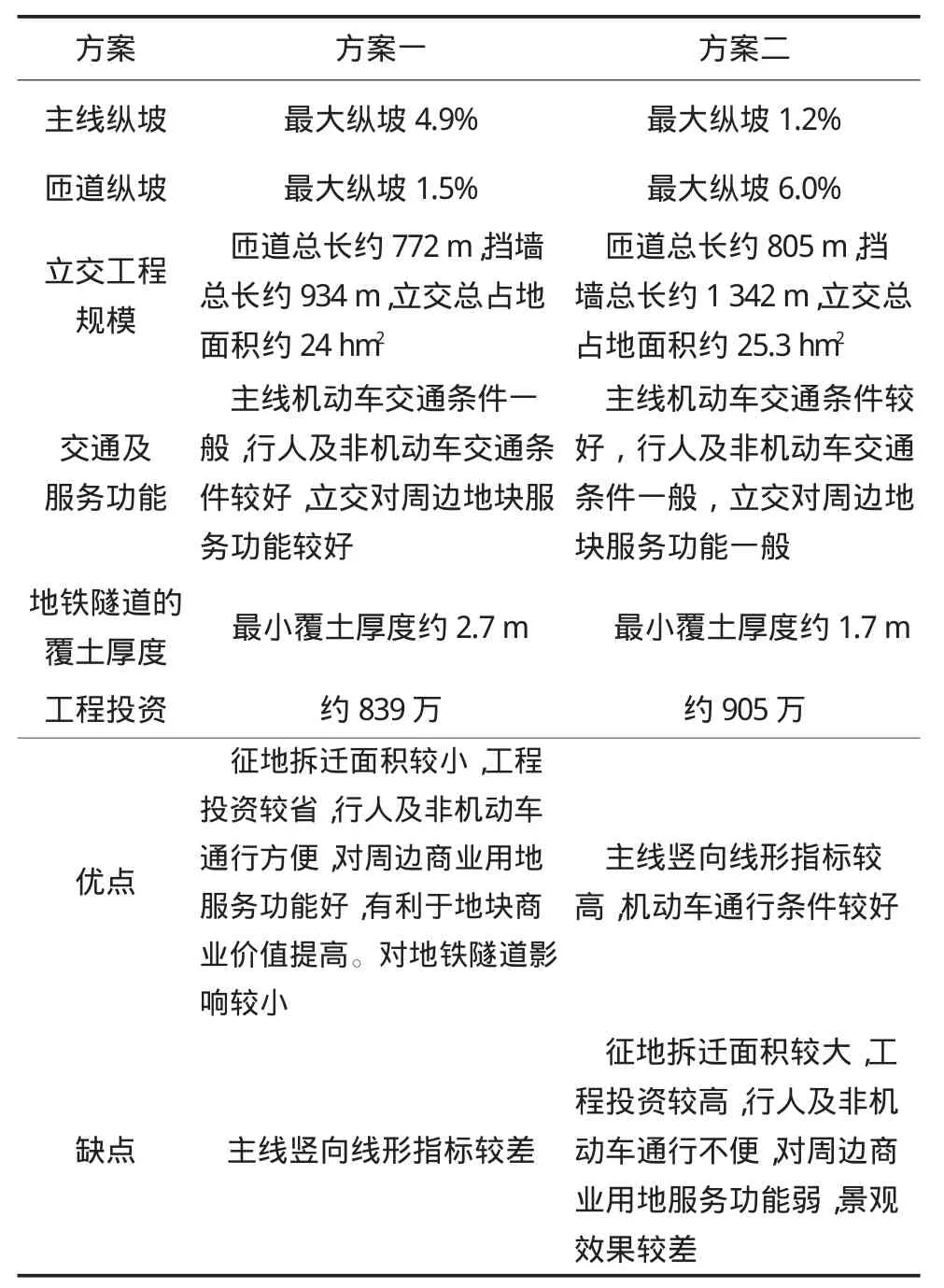

5.3方案比选

部分苜蓿叶立交方案一与方案二的优缺点对比详见表1。

表1 立交方案技术经济比较表

经比较,立交方案一为推荐方案。

6 结语

对于城市互通立交,设计时应考虑的因素较公路互通立交多,在该项目中,交通量预测、行人及非机动车出行条件、立交对周边地块的服务条件、工程投资等,应作为城市互通立交设计的主要影响因素。尤其是立交与周边地块的联系是否合理,对该项目方案的抉择起了相当重要的作用。同时,须兼顾主线行车条件、地形地貌、地铁、有轨电车等影响因素。在综合分析上述影响因素后,通过方案比选得出最佳方案。当前越来越多的城市开始新建互通立交,该项目方案设计可为同类立交提供较有意义的借鉴。

U412.35+2

B

1009-7716(2016)04-0011-03

10.16799/j.cnki.csdqyfh.2016.04.004

2016-01-06

唐经勇(1980-),男,广西桂林人,工程师,从事道路设计工作。