关于跨企业培训中心建设的实践与探索——以阳江五金刀剪产业园为例

2016-11-16乔龙阳吴教育刘大力张振中

乔龙阳 吴教育 刘大力 张振中

(1.阳江职业技术学院 广东 阳江 529500;2.湖北东风汽车技师学院 湖北 十堰 442000;3.舍弗勒〔中国〕有限公司 江苏 太仓 215400)

关于跨企业培训中心建设的实践与探索——以阳江五金刀剪产业园为例

乔龙阳1吴教育1刘大力2张振中3

(1.阳江职业技术学院广东阳江529500;2.湖北东风汽车技师学院湖北十堰442000;3.舍弗勒〔中国〕有限公司江苏太仓215400)

我国职业教育实践“双元制”模式以来,由于学生的技术培训始终未脱离学校主体,导致教育质量不高,成为困扰职业教育发展的一大难题。阳江产业园培训中心从建设实际出发,基于“双元制模式本土化、培训模式园区化、运行机制企业化”的职教人才培养模式,探索以跨企业培训中心的方式解决国内“双元制”模式实践难题的途径,并对建设过程中出现的问题进行分析研究,旨在为我国职业教育的发展提供具有参考价值的模式。

跨企业培训中心;本土化;园区化;企业化

近年来,我国制造业工业化的发展速度迅猛、产业转型升级的不断推进和大量、外资企业来华投资,迫切需求高职院校和公共培训中心培养与企业“无缝对接”的生产一线技术人才和管理人才。但是,一方面,由于国情差异,我国没有像德国那样由工商行会建设的跨企业培训中心,直接服务于行业内自身没有能力培训企业员工的中小企业;另一方面,我国高职院校众多,每年培养了大量毕业生,但是由于高职院校学生的理论教学和实践教学都是在学校完成,学生的技术培训脱离生产实际,在学校练就的技能与企业的要求相差甚远。最终导致高职院校的毕业生由于达不到企业对规范技术人才的要求而找不到工作,企业高薪聘不到高素质技术人才,呈现“用工荒”的怪象。

鉴于此,阳江产业园培训中心从解决我国高职教育的困境出发,进行了由政府规划出资,在产业园区建设跨企业、跨专业培训中心,替代“双元制”模式企业方角色,着力提升职业教育的技能培训质量、提升行业生产一线劳动者的职业素质的实践探索,为阳江五金刀剪产业及区域内、外资企业培训输送了一线技术人员和管理人员。

一、跨企业培训中心建设的背景分析

(一)跨企业培训中心

德国“双元制”是在传统的学徒培训基础上发展起来的,“一元是学校、一元在企业”的工学交替人才培养模式,被认为是德国制造业长盛不衰的“秘密武器”,也是德国“民族存在的基础,经济发展的柱石”。跨企业培训中心是德国“双元制”职业教育系统中最具特色的一部分,是德国校企合作、产学研结合深层次发展的产物和载体,发挥了不可替代的作用。

19世纪德国的工业化发展迅速,长期以来在企业内部师傅带徒弟的员工培训模式已无法满足企业对技工的发展需求,在此情况下,一些规模较大的企业在企业内部建设了员工培训中心,但是大多数中小企业由于资金不足,往往不具备自己的培训车间。在此背景下,由联邦政府和工商行会建设的跨企业培训中心应运而生,但是,跨企业培训中心不同于职业学校是由政府直接监管,而是由各行业协会进行管理。跨企业培训中心的资金来源主要依靠各级联邦政府的政策资金支持以及培训企业向行业协会缴纳的税金。跨企业培训中心为整个行业服务,其主要培训对象:一是针对缺乏培训设备或培训师的中小企业员工,二是针对社会弱势群体的企业外培训,三是针对社会人士和企业工作人员的职业继续教育培训。

(二)我国“双元制”实践的现状分析

“双元制”职教模式在我国实践的三十几年来,已逐步为我国职教界所接受和理解,但一些借鉴“双元制”模式办学的实践遇到了很大的阻力。究其原因,我国职业教育与德国职业教育的最大区别是,我国的学生是入学,是学校招生;而德国的学生是入企业,是企业招工。在德国,不同的企业招收的员工合起来组成学校里的一个班,在学校上理论课,然后各自回到企业里去上实习课,实习课全部在企业完成。而在我国,由于学生的身份单一,企业不愿做培训,是学校承担了本应由企业开展的培训课程。

在我国实施的“双元制”职教模式,由于职业技能培训中心建在校内,造成学校各自为政,学校与企业之间的交流极少,企业并没有真正参与其中,学校实际扮演校方和企业方的“双元”角色,学生的理论教学和培训任务全部在学校完成。其主要弊端体现在:企业参与不足,学生的技能培训脱离生产实际,并造成培训资源的极大浪费。

(三)产业园跨企业培训中心建设的必要性

1.培训对象范围广,资金来源有保障

当前,导致职业院校教育质量不高的瓶颈问题是学生的职业技能培训不足,其深层次“症结”是企业认为职业院校的学生不是本企业员工,花大力气、高成本培训学校的学生不值得,学生培养出来了,也不一定留在企业工作,因此,不愿意将设备、培训师和资金用在学生的技能培训上。近些年,为解决这一难题,高职院校先后实施了“订单式”定向培训、“校中厂”、“厂中校”等模式,取得了一定的成效。但是,这些模式面向窄、受益企业少,对提升区域行业从业人员整体职业素质的辐射不足,尤其是绝大多数中小企业很难实施这些模式。另外,培训资金的来源也基本上依赖学校的投入和设备。

将跨企业培训中心建在产业园区,可有效解决以上两个难题。主要体现在:一是培训对象范围广。将跨企业培训中心建在产业园区,与将培训中心建在职业院校内的主要不同是培养对象变了,职业院校只培训本校的学生,而产业园跨企业培训中心则面向整个行业,主要培训对象是职业院校学生和产业园区企业员工,也针对行业工人及适龄青年开展岗位培训。二是资金来源有保障。产业园培训中心的培训对象是面向整个行业,因此主要资金来源是政府的财政支持及产业园企业缴纳的员工培训税收。资金来源渠道多,大幅减轻了职业院校的办学压力,也是培训中心建立长效管理运营机制的保障,依托产业园培训中心,职业院校的学生可得到培训并成为企业员工,是校企双赢的结果。

2.实现校企深度合作,提升学员培训质量

培训中心建在产业园区,周边邻居都是行业内的企业,自然会拉近职业院校与企业之间的距离,成为企业与学校的中介。建设产业园培训中心的目的是为产业园和区域行业培训输送技术工人,职业院校的学生进入培训中心前与园区企业签订用工合同,培训的学员可直接面向产业园企业就业,等于职业院校和企业共同委托培训中心培训学生,这有效解决了我国企业不愿做培训的现实难题。

由于培训中心的学员既是院校的学生,又是企业的准员工,因此,学校和企业将会由原来的不情愿合作转变为想合作,因为职业院校希望提高教育质量,培养高素质技术人才,企业希望得到技术好的员工,所以依托培训中心可实现校企深度融合。一方面,企业愿意提供最新的设备、技术和培训师来培训学员;另一方面,学校和企业也可根据行业岗位技能要求,校企合作在培训中心开发培训模块、培训课程,直接面向整个行业,培训行业企业员工。

3.整合优质培训资源,提高教育投入效益

近年来,国家教育劳动部门及各级政府相继下拨了大量专项资金,支持高职院校建设高标准的实训基地,对提高人才培训质量效果显著。但是,我们也看到,在各校争相努力建设实训基地的同时,也出现一些问题,其主要表现是:校际交流甚少,重复建设现象严重,尤其是学校之间设备的重复率很高;学校与企业之间交流不足,学校只管申报建设校内实训基地,考虑区域企业需求实际不足,往往区域院校建设的实训基地所培养的学生与地方产业关联度不够;校内设备大量闲置,利用率极低。大多数学校设备数量多、质量好,甚至连德国等国家的教师都感叹我们的培训设备太好了,但实际调查显示,个别院校设备全年利用率甚至不足60%。另外,培训基地建在校内,由于体制机制的原因,使得学校难以开展针对区域行业企业的培训服务,导致培训资源的极大浪费。

通过政府整合资源管理,建设跨企业培训中心,可以突破学校围墙的隔阂,提高设备利用率,实现真正的资源共享。产业园跨企业培训中心不仅可以利用和实施本行业内最新技术,面向整个行业开展员工培训,而且还可以为职业院校的学生提供职业技能培训和实习机会,成为学校与企业之间的中介,院校教师也可以在培训中心开展教学实践和研究工作。这样可以真正有效地解决我国职业教育由于技能培训不足而导致质量不高的问题。

二、跨企业培训中心的建设目标

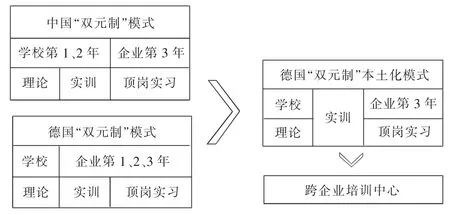

(一)“双元制”模式本土化

产业园跨企业培训中心建设的设想是在我国现有教育模式的基础上,将学校的实训车间分离出来,将培训中心建在产业园中,统筹规划,建设跨企业、跨专业的综合技能培训中心,实施德国“双元制”本土化培训模式。如图1所示,“双元制”本土化模式与我国现行模式的区别是,职业院校只承担学生的理论课教学,学生前两个学年的基础实践教学全部在产业园培训中心开展;“双元制”本土化模式与德国“双元制”模式也有一定的区别,在德国学生的技能培训全部在企业开展,但在我国,由于企业不做培训,产业园跨企业培训中心可以很好地解决这个实际难题。

图1 “双元制”本土化模式图

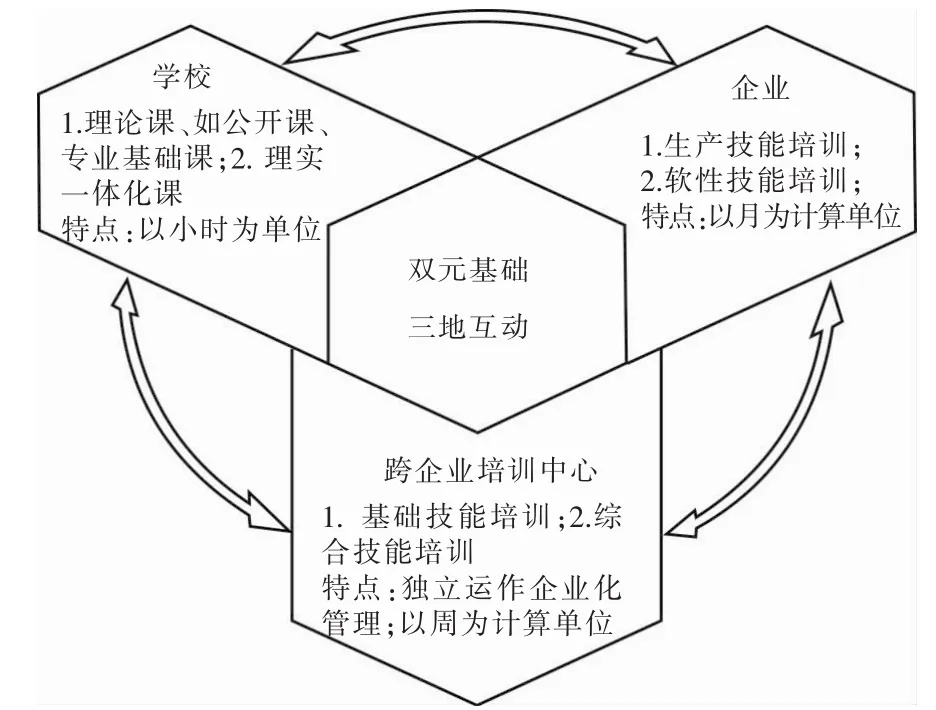

“双元制”本土化模式在充分借鉴德国“双元制”模式的基础上,引进和实施德国相关职业标准,在学员培训模式上实施“双元基础、三地互动”,如图2所示。依据“双元基础、三地互动”模式,高职院校负责综合素质课,如思想品德、大学语文、大学英语、专业制图、专业计算、专业理论等理论课程的教学,产业园培训中心负责培训实践基础技能,如车削、铣削、钳工、焊接、测量、钣金、气动与液压、AHK组合件制作等培训模块。学生参与生产、设计、实验、核算、质保、毕业设计等实践环节是在第三学年,在合作企业开展。

图2 “双元制”本土化人才培养模式图

(二)培训模式园区化

基地学校招生按照“先招生、后招聘”的原则。即在全省范围内统一招生,产业园区培训中心需要各专业招多少人,学院就对口招多少人。学生报到时,产业园、学院领导、培训师、企业在学生中进行招聘,与录取的学员签署培训协议。在有条件的情况下,学生与企业可同时签署用工协议。

产业园培训中心替代“双元制”模式企业方培训,培训管理制度采取企业标准,学员的职业素质、培训标准、考核标准均按照生产实际要求,具体如下:实施8小时工作制,让学生提前两年“身临企业”培养企业思维,可有效提高学生进入企业的适应能力;学员的实习产品采用0分或100分评价标准,即产品的尺寸精度、产品质量只有合格与不合格两种,区别于我国在学生实训作品评定、技能鉴定等考核中采用超差扣分的方式。

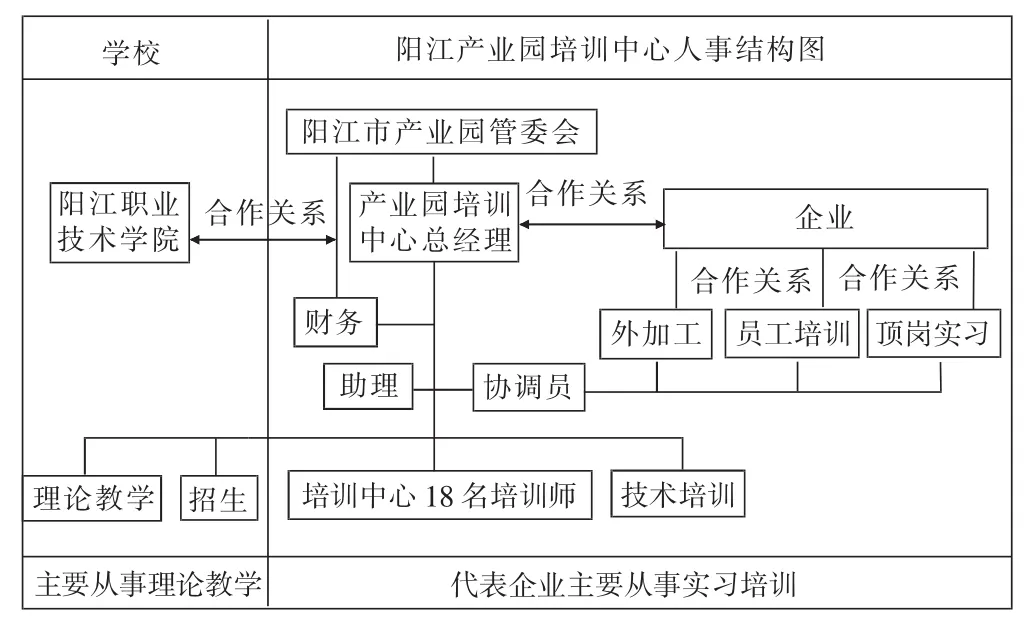

(三)运行机制企业化

产业园培训中心的主要功能是代表企业从事学员的技术培训,与目前建于各院校内实训中心的区别在于:以产业园区为依托而不隶属于某一个企业,与职业院校有联系但不从属于某一职业院校,采用管委会管理下的总经理负责制“企业化”的运作模式,受政府财力支持,为整个行业服务。

阳江产业园培训中心人事结构如下页图3所示。培训中心顶端设计由阳东经济开发区管理局与阳江职业技术学院共同成立董事会,实行总经理负责制,采取企业化管理运营模式,角色定位为“双元制”模式企业方,培训中心与学校和企业均为合作关系。

图3 产业园培训中心人事结构图

培训中心运营经费主要靠地方政府财政支持和园区管委会提供,主要包括培训师工资、设备维修、培训耗材、水电消耗等。培训中心企业化的运行机制是基地有序、高效运营的保障,可有效解决国内现有“双元制”培训中心放在校内,由于体制机制的原因带来的以下弊端:难以开展针对行业企业员工的技术培训,导致设备资源闲置,利用率低;难以招聘培训师,因为参照学校教师的标准,对学历、学位、职称要求较高,那些具有多年企业经验的生产一线能工巧匠很难满足要求;培训中心放在校内,经费来源主要依靠学校投入,必定会造成学校想方设法压缩培训经费、培训时间,从而导致培训质量不高。当前,我国一些高职院校虽然建设了高标准的培训基地,但闲置时间比较长就是这个原因。

培训中心“双元制”模式本土化、培训模式园区化、运行机制企业化“三化”的整体建设目标缺一不可。离开本土化,即脱离了中国教育的大环境,与国家的体制和财政政策不符;缺少了园区化、企业化,跨企业培训中心即成为学校的实训中心,将很难在教学改革及运营机制上实现大的突破。

三、跨企业培训中心的管理及运营机制

(一)培训中心的管理架构

1.顶端设计,成立培训中心管理委员会

培训中心组织架构的顶端设计是产业园区管委会和阳江职院成立的培训中心管理委员会。阳江职院的主管领导担任培训中心管理委员会负责人,成员由阳江职院和产业园管委会相关负责人员组成。管委会职责是:制定培训中心的建设目标、建设规划、运作模式、培训模式、经费来源及使用等重大事项;培训中心管委会定期召开会议,共同研究或审查培训中心建设和基地管理过程中的一些重大问题,并提出指导性意见;培训中心管委会直接领导培训中心总经理(基地负责人),并建立总经理考核机制,可根据具体情况任免总经理。

2.管理机构实行总经理负责制

培训中心实行总经理负责制,企业化管理,采用独立法人、独立账号制度。培训中心管委会充分授权总经理开展工作,并按期做好财务与经济审计工作。阳江职院指派一名专任教师挂职担任培训中心总经理助理,协助总经理安排、管理阳江职院学生在培训中心的实训教学工作。

总经理的主要职责是:员工招聘及工作安排,人事管理与激励,工资、奖金和福利待遇控制;制定培训计划,改编培训资料,确定培训内容,监控培训质量,组织AHK毕业考试,改善培训师教学能力和教学方法,培训培训师;负责拓展对外培训业务,负责基地学生管理与劳动纪律、就业等工作;积极增加培训中心培训收入,控制人员、培训、能源、材料、设备等发生的一切费用,保障基地财务正常运行;完成培训中心管理委员会安排的其他任务。

3.人事组成

培训中心人员组成:总经理1名、助理(经理办公室)1名,财务1名、协调员(接待办公室)1名,专、兼职培训师15人。培训中心实行企业化管理,总经理依据人事考核制度,以年为单位考核培训师的工作量,并依据培训教学质量、AHK考试通过率及是否发生设备人身安全事故等方面实施绩效奖罚。

(二)培训中心的培训教学管理办法

阳江职院统一招生,经培训中心组织面试,面试合格者,成为培训中心的学员。学员前两年教学安排基本按照8∶12的标准,即8周理论课、12周技术培训课,按照工学交替的原则,学校承担8周理论课教学,培训中心承接12周学员技术培训。第三年,培训中心组织培训学员参加AHK技术工职业资格考试,协调学员在合作企业的顶岗实习。

学员的技术培训采取企业标准。区别学校的45分钟上课制度,培训中心采用8小时工作制,并严格规范学员职业素质:严禁不穿工作服进入培训中心;培训中心为每位学员配置更衣柜,学员进入培训中心应将手机等物品放置在个人更衣柜,严禁学员在培训过程中使用手机;严禁学员迟到、旷工行为,有3次以上迟到、旷工行为的,将解除培训协议。

(三)跨企业培训中心的运营机制建设

为充分发挥企业优势,培训中心运营模式采用管委会管理下的“企业化”运作模式,实行总经理负责制,提高企业活力。同时,建立资金使用管理规章制度,严格财务管理,加强资金使用过程的内部监控,并引入第三方财务审计机制,规范资金的使用和管理。培训中心运营初期,地方政府和阳江职院根据实际需要提供必要的资金,以确保培训中心有序开展学员培训。

培训中心建立长效运营机制的关键是自身的造血功能,因此,在培训中心运营的第二年,培训中心通过以下方式获得基本经费:一是培训职业院校学生。积极寻求企业合作,按照“先招生、后招聘”的原则,通过与企业、学员签订三方协议,企业将承担学生的大部分培训费用。二是培训行业员工。通过与地方政府、市人社局及行业协会合作,开展行业员工培训。三是承接技能鉴定。四是针对职业院校教师、企业技术管理人员开展职业继续教育培训。

建设区域产业园跨企业培训中心,可有效扭转我国职业教育“双元制”实践因企业参与不够、缺少培训资金等原因导致学生技能训练不足的发展困境。依托产业园跨企业培训中心,可以为我国职业教育模式改革,“双元制”本土化人才培养模式的实践探索提供优质平台。培训中心通过实施“企业化”的管理和运营机制,可有效替代“双元制”模式企业方角色,在提升技能培训质量、提高培训效率、最大化资源投入效益方面,可破除将培训中心建在校内造成的培训质量不高、培训资源浪费的多种弊端。

[1]王善臣.用工荒与就业难并存问题探析及高职教育的启示[J].中国集体经济,2012(9):178-179.

[2]吴晓天.德国职教新模式——跨企业培训中心研究及对我国的启示[J].中国培训,2008(4):48-49.

[3]张建荣.德国跨企业培训中心对我国职业教育校企合作的启示[J].江苏教育,2011(6):26-28.

[4]吴晓天.德国职业教育培训模式探讨——浅析德国跨企业培训中心[J].全球教育展望,2009(5):84-88.

[5]菲利克斯·劳耐尔.“双元制”职业教育——德国经济竞争力的提升动力[J].职业技术教育,2011(12):68-71.

[6]姜大源.德国职业教育体制机制改革与创新的战略决策——德国职业教育现代化与结构调整十大方略解读[J].中国职业技术教育,2010(30):44-54.

[7]崔岩.德国“双元制”职业教育发展趋势研究[J].中国职业技术教育,2014(27):71-74.

[8]罗丹.德国企业参与职业教育的动力机制研究——基于“双元制”职业教育模式的分析[J].职业教育技术,2012(34):84-88.

[9]顾月琴,魏晓.德国双元制职业教育的困境及其发展趋势[J].职教论坛,2010(3):90-93.

(责任编辑:王恒)

Practice and Exp loration on the Construction of Cross-enterprise Training Center——Take the Hardware Cutter Industrial Area in Yangjiang for Exam ple

QIAO Long-yang1,WU Jiao-yu1,LIU Da-li2,ZHANG Zhen-zhong3

(1.Yangjiang Polytechnic Yangjiang Gunagdong 529500,China;2.HubeiDongfeng Motor Technician College ShiyanHubei442000,China;3. Schaeffler〔China〕Co.,Ltd,TaicangJiangsu 215400,China)

Students'technical training has never deviated from schools since the dual-system was practiced in China,which has led to the poor quality of education and puzzled the vocational education.In Yangjiang Construction Training Center,considering actual conditions,the personnel training mode is introduced based on"the localization of dual-system,the area construction of training mode,the corporation of operation mechanism".We explore a new method in order to solve the problem of dual-system mode by cross-enterprise training center,and analyze and research the problems from the construction,which provides a reference mode to the development of China's vocational education.

cross-enterprise training center;localization;area construction;corporation

G718

A

1672-5727(2016)10-0067-05

乔龙阳(1983—),男,硕士,阳江职业技术学院讲师,工程师,研究方向为“双元制”职业教育。