史前艺术研究方法新探

2016-11-16陈继玲陈胜前

陈继玲 陈胜前

(1.中国人民大学艺术学院 北京 100872;2.中国人民大学历史学院 北京 100872)

史前艺术研究方法新探

陈继玲1,2陈胜前2

(1.中国人民大学艺术学院 北京 100872;2.中国人民大学历史学院 北京 100872)

史前艺术遗存研究是探索古代社会生活面貌的重要手段,尤其是在精神领域,有关其研究方法的探讨非常重要,但国内学者鲜有涉足。旧石器时代艺术研究所涉及的方法中最有代表性的为结构主义与萨满教假说,以及其他一系列所应用的方法。这些方法涉及到不同层次、视角与应用范围,它们可以相互结合,融入到我们称之为“关联的方法”的框架中。目前初步的研究实践显示这种方法是行之有效的。

史前艺术 研究方法 结构主义 形式分析 关联的方法

史前艺术研究始于19世纪大量史前时期洞穴壁画及岩画的发现。20世纪以后,这一领域逐渐脱离了早期的资料搜集和复制,发展出较为完整的研究理论和方法。20世纪初,史前艺术研究的主流方法是“场景与事件”论和“为艺术而艺术”论。20世纪20年代以后,阿贝·步日耶(Abbe Breuil)的“狩猎巫术”说主导着史前艺术研究领域;20世纪60年代至70年代,勒内-高尔汉(Leroi-Gourhan)等学者又发展出更为复杂的结构主义理论。在此期间,史前艺术研究的对象一直以洞穴壁画、岩画和雕塑等经典艺术形式为主[1]。

自20世纪70年代以后,在西方后过程考古学的影响下,史前艺术的研究对象和方法均出现转向,研究对象从传统的具象艺术扩展到非具象艺术,从以往重点研究的不可移动的艺术形式拓展到可移动的艺术形式,以往被忽视的人工建筑物、大地艺术以及被认为没有意义的刻划符号、手印等,现在都被纳入史前艺术研究的范畴[2],如陶器研究即从这一时期开始成为西方考古研究的重要领域[3]。一些学者甚至考虑以物质艺术、视觉文化等新概念取代传统的艺术概念[4],以使其与现在的研究范畴相称。在研究方法上,研究者越来越关注史前艺术遗存和自然环境及社会背景之间的关联[5],并开始利用相关学科的研究成果,如民族学、社会学及心理学方面的最新进展支持自己的论证[6]。

我国的史前艺术遗存少有在欧洲等地区常见的洞穴壁画、雕塑等艺术类型,而以陶器、玉器、骨制品、贝壳等人工器物或个人装饰物为主。由于国内长期缺乏艺术史的研究传统,而这类艺术品直到20世纪70年代才引起西方学者的关注,因而,国内的史前艺术研究起步较晚,在方法上也较为单一。大部分的相关研究基本以图像的描述为主,再辅以民族志材料的佐证,仅有少部分学者在研究中尝试了艺术的形式分析[7],或是借鉴了国外的最新理论[8]。总体而言,目前国内对有关研究方法及研究对象的探讨还非常少,而这对本领域的发展无疑是至关重要的。本文旨在:(1)分析国外史前艺术材料阐释的主要观点;(2)通过比较分析,了解主要分析方法所存在的问题;(3)提出一个新的解决方案,并通过初步的案例研究实践加以说明。探索之作,多有不成熟之处,期待学界的批评指正。

一 史前艺术研究的代表性观点

与当代艺术研究相比,史前艺术领域相对冷僻,但即便如此,简要地概括这个领域的主要观点也绝非易事。因此,本文将主要以旧石器时代艺术为例进行分析,一是因为史前艺术研究肇始于此,二是因为研究材料有限,更容易把握,三是因为它涉及的领域广阔,能够较好地代表这个领域的发展。

(一)“场景与事件”论

1909年,英国牛津皮特河博物馆(Pitt Rivers Museum)馆长巴尔弗(Balfour)在为南非布须曼人(Bushmen)的岩画艺术的书的序言中提出,这些布须曼人的岩画主要描绘了日常生活场景。在20世纪早期,巴尔弗的“场景与事件”论在南非的岩画艺术研究中逐渐成为主流观点[9]。尽管绝大多数研究者并不同意这种简单、粗疏的论断,但始终有学者认为,史前艺术表现的舞蹈、狩猎、捕鱼等画面就是日常生活中的场景及事件的反映,史前洞穴中描绘的野牛仅是野牛形象的写实,而不应把这些图像与力量、繁殖等象征意义相联系。比如,20世纪80年代,弗里曼(Freeman)提出,阿尔塔米拉(Altamira)洞穴中巨大的天顶壁画仅仅是如实描绘了猎人们亲眼所见的野牛在夏末交配的景象[10]。《剑桥史前插图艺术史》的作者、史前艺术研究专家巴恩(Bahn)也不赞成过度阐释史前艺术。他认为,许多岩石图像并没有深刻的或隐含的意义,一张捕猎的网可能就是一张网,而不会是萨满巫师在恍惚状态中感觉到的几何图形[11]。

(二)“为艺术而艺术”论

在19世纪,“为艺术而艺术”也是一种阐释旧石器艺术的主流理论[12]。拉尔代(Lardet)、皮埃特(Piette)、莫尔蒂耶(Mortillet)及史前史大师卡尔泰拉克(Cartailhac)等学者认为,旧石器时代的艺术没有任何宗教、神话、隐喻或社会功能等方面的意义,它仅仅反映了远古人类的审美需求,也就是为艺术而艺术的目的[13]。20世纪上半叶,“为艺术而艺术”的观点被“交感狩猎巫术”理论取代,并且遭到了大多数学者的严厉批评。比如,高尔汉就认为“为艺术而艺术”的理论“无害但贫乏”。其他研究史前艺术的学者也大都认为这种理论毫无价值,“无足轻重”或“仅有历史价值”而已。然而,还是有少数学者认为这种理论有其合理之处。比如,20世纪二三十年代,卢克特(Luquet)、根纳特(Gennep)等学者就曾否认史前艺术有特定的宗教、社会或信仰等目的[14]。20世纪80年代,美国学者哈维森(Haverson)再次否定了交感巫术、结构主义等对史前艺术意义的阐释,他认为史前艺术的产生没有特定的意义,其目的就是“玩”或者是“为艺术而艺术”[15]。虽然他谨慎地使用了“为再现而再现”这个新术语,但其目的依旧是认为研究者没有必要去探究史前艺术的意义[16]。

(三)“交感巫术”论(Sympathetic Magic)

这种理论的出现与人类学学者的工作有密切关系。20世纪初,人类学家普遍认为交感巫术广泛存在于原始部落中。当时流行的人类学著作,如弗雷泽(James George Frazer)的《金枝》(The Golden Bough:a Studyin Magicand Religion),泰勒(Edward Burnett Tylor)的《原始文化》(Primitive Culture)都详细描述了交感巫术,特别是“相似性”和“接触性”这两种最重要的原则。受此启发,考古学者雷纳克(Reinach)提出,欧洲旧石器时代的洞穴壁画表现的是与狩猎或生育相关的交感巫术行为。那些中箭或流血的动物形象,是与猎人的狩猎行动有关,而与狩猎行为无关的动物形象,则涉及和繁殖有关的巫术[17]。

20世纪20年代,法国学者步日耶把雷纳克的交感巫术理论作了进一步的发挥,提出在法国和西班牙边界处的洞穴壁画是某种宗教仪式的表现,并认为其中大部分都是“狩猎巫术”。由于步日耶在史前岩画艺术研究中的声望,这一理论在20世纪上半叶产生了巨大的影响,其影响力在20世纪60年代达到了顶点[18]。当时的学者海兹(Heizer)和鲍姆豪夫(Baumhoff)也认为,所有的非再现性的几何符号也是交感巫术的体现[19]。另一位学者格兰特(Grant)更极端,他认为:“无论自然主义的动物岩画位于何处,有一点几乎可以确信它们要么被用于狩猎的巫术,要么被用于增加野兽的供给。”[20]直到20世纪60年代,高尔汉等学者以结构主义的方法解释这些洞穴壁画后,“交感狩猎巫术”说才逐渐退出研究者的视野。然而,至今还有学者认为,也许不是所有的动物壁画都涉及到交感巫术,但是,多数描述性的动物岩画与这种交感巫术相关。美国学者凯西尔(Keyser)和惠特勒(Whitley)就是这种观点的积极支持者[21]。

(四)结构主义

结构主义是继“交感巫术”论后盛行的阐释史前艺术的一种理论,其影响力在20世纪60、70年代达到极盛。结构主义的研究者认为,研究对象(如神话、传说等)就像语言一样,其中的各个要素的意义受制于某种结构(如词语的意义受语法限制)。并且,他们认为这种结构在史前时期具有普遍性的意义。因此,他们的目标就是找出研究对象中的深层结构,以为后来者具体阐释其中的含义奠定一个框架性的基础。

在旧石器时代艺术的研究中,图像分析和统计成为结构主义方法的基础。在经典论文《旧石器艺术的进化》中,高尔汉最核心的工作就是对欧洲旧石器时代的60处洞穴壁画中的图像进行分类和统计,进而找出其中的关系。他首先按照位置关系区分出三类图像:中心位置、次中心的过渡位置及偏远的洞穴;然后,他又把壁画中的形象分为动物、人物及符号等三类。结果,高尔汉发现,在这些洞穴壁画中,野牛(bison)、野公牛(wild oxen)与马的形象往往位于洞穴中最中心的位置;鹿、野山羊和猛犸象则位于洞穴中次中心的位置;位于洞穴最深处的则是犀牛、狮子及熊这几种动物。此外,高尔汉还把在洞穴中频繁出现的某些符号归纳为两类:把长方、三角、椭圆及盾形的符号归为一类,将之称为宽的符号,并认为这些代表了女性器官;把短的笔触、成排的圆点、带钩的线条称为窄的符号,认为这些符号代表了男性器官。在此基础上,他发现,80%的女性形象或者代表女性的符号往往与野牛及野公牛的形象关联,而象征男性形象的符号则与其他动物关联。据此,高尔汉推断出这些洞穴壁画表现的是以性别区分(男/女)为基础的二元对立的精神世界。这些壁画上所有的符号和象征以及动物,要么是男性的象征,要么是女性的象征[22]。

高尔汉的性别二元对立的观点主要受到了列维-斯特劳斯(Lévi-Strauss)的二元对立范畴的影响。然而,其他的结构主义者却并不一定赞成高尔汉的性别二元对立范畴。比如,与高尔汉同时的法国学者拉明-昂珀雷尔(Laming-Emperaire)就认为,这些图像不过表明了一个非常古老的、与神话及超自然存在相关的隐喻体系,其中只是可能会有雄性和雌性的含义[23]。20世纪70年代以后,美国学者马沙克(Marshack)在广泛研究了旧石器时代各种类型的艺术(除了洞穴艺术外,马沙克还讨论了骨刻、雕塑等可移动的艺术品)后,也否定了性别二元结构体系的观念。马沙克认为,史前人类普遍存在的认知结构不是高尔汉所想象的性别二元对立,而是与自然时序规律变化(如季节变迁、月亮的阴晴圆缺)及人自然生长规律对应的一种认知体系。由此,马沙克指出,在欧洲旧石器时代广泛存在于骨头上的点状或线条刻划纹,可能是用来记录月亮活动周期的历法[24]。

20世纪80年代以后,高尔汉的性别二元结构理论受到越来越多学者的质疑[25]。然而,结构主义借用的艺术史的形式分析法逐渐成为史前艺术分析的基本方法,其理论基础,即在旧石器时代广泛存在着某种统一的认知体系的认识,则启发其他学者从不同的角度阐释史前艺术的意义[26]。

(五)萨满教假说

20世纪以后,萨满教逐渐被认为是广泛存在于史前社会及原始部落的一种原始宗教。20世纪60年代以后,由于人类学家对西伯利亚地区存在的萨满教的深刻研究,一些考古学者逐渐认识到萨满教仪式与旧石器时代艺术之间存在着某些关联。1967年,德国学者隆美尔(Rommel A.)在《早期狩猎者的世界》中提出,西欧旧石器时代的洞穴岩画中表现的不是动物,而是动物的精灵,这些岩洞是巫师施行萨满教仪式的场地。隆美尔的观点和另外两位研究者克洛特(Clottes)和路易斯-威廉姆斯(David Lewis-Williams)的观点遥相呼应。这两位学者在他们的《史前的萨满教的巫师》一文中也提出了萨满教理论,但他们认为史前的艺术是对萨满教巫师行使巫术过程的描述[27]。20世纪80年代,萨满教假说成为阐释史前艺术的主流观点。

萨满教假说的代表性人物是研究南部非洲岩画艺术的专家威廉姆斯(David Lewis-Williams)。威廉姆斯依据南非及南部非洲其他国家的民族志中关于萨满教仪式及其功能的描述,认为南部非洲的岩画艺术的场景描述的是萨满施行巫术的情景。他指出,在南非岩画艺术中出现的各种几何形状以及半人半兽等图像,是萨满在进入恍惚状态下产生,并通过记忆描绘下来的一种视觉幻象[28]。

威廉姆斯的论断依据的是19世纪末期保留下来的南部非洲的民族志材料中有关萨满施行巫术的记录。这些民族志声称,当医疗者(medical man,即萨满)借助狂热的舞蹈或者服用某种药物时,他们的身体就进入一种出神或恍惚的状态。在这个过程中,医疗者感觉到自己经历了死亡和重生,并能看见某些奇异的景象,比如小鸟、大象、大角羚以及一些奇怪的半人半生物的形态[29]。在出神的过程中,这些医疗者能够把疾病从病人的体内吸出,达到治疗的效果;借助这种过程,医疗者也能达到其他的功能目的,比如祈求降雨或者控制猎物的行动、观察远方、去遥远的地方旅行、和邪恶的死亡之灵作战、变形为动物或者登上“光之线”(threads of lights)达到天空中神的领域[30]。由此,威廉姆斯建立了民族志和图像之间的联系,他认为,南部非洲民族志中的神话和岩画艺术中的图像的作者就是医疗者,绘画也是医疗者象征工作的一部分,其目的就是让公众了解他们的经验世界以及人在其中的位置[31];而岩画艺术中的动物形象是一种隐喻和象征,它们表示的是治疗者在出神过程中的不同状态。

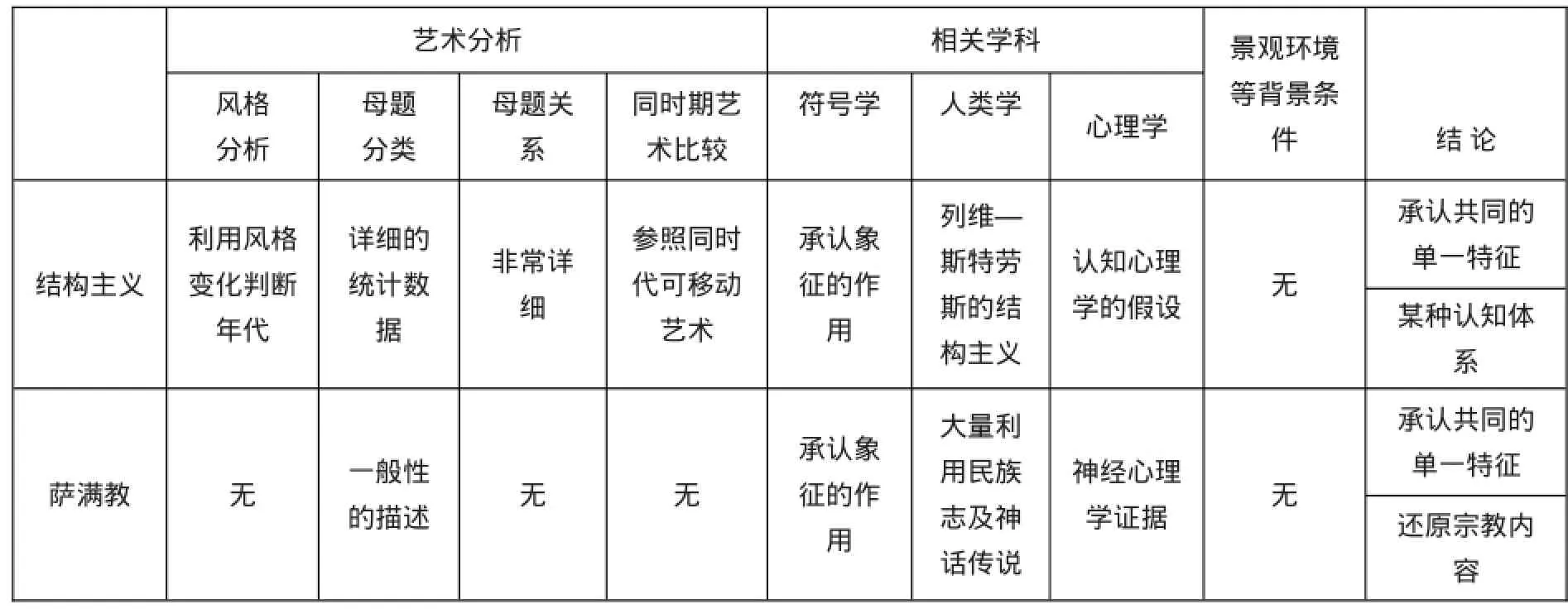

表一// 旧石器艺术研究中结构主义与萨满教假说的比较

威廉姆斯的观点不仅得到了其他地区民族志材料的支持[32],而且还得到了神经心理学证据的支持。威廉姆斯甚至推断,在神经心理学证据的支持下,萨满教恍惚出神的仪式也可以用来解释西欧地区的旧石器洞穴艺术以及北美地区的岩画艺术[33]。但是,也有学者认为,萨满教假说只适用于某些地区,将其推广为一种普遍的理论是不合适的。学者们尤其反对威廉姆斯将神经心理学证据作为阐释史前艺术的基础[34]。

二 史前艺术研究方法的比较及讨论

(一)两种典型方法的比较分析

在上述列举的五种观点中,“场景事件”和“为艺术而艺术”的观点因其过于简单化已经遭到大多数研究者的摈弃。至于“交感巫术”论,实际上是现在的“萨满教”假说的一个早期版本,因为“萨满教”作为一种原始的宗教形式,其中也包含了某些交感巫术的成分[35]。既然交感巫术和萨满教都涉及到原始宗教,二者实际上可以归为一类;又由于萨满教实际上包含了交感巫术的成分,我们不妨用萨满教假说包容早期的交感巫术论。因此,这五种观点中,影响较大的仅有结构主义和萨满教假说。我们以图表的形式把萨满教假说与结构主义进行比较分析(表一),以更好地理解史前艺术的研究方法。

从表一中,我们可以看到结构主义和萨满教在解释史前艺术内容的一些共同特性,即二者都承认艺术的指称、隐喻的意义,都要借助心理学证据的支持,并且都认为史前艺术反映了某种一致的文化模式。但是,两者均未考虑背景关联性如景观、环境以及艺术媒介的差异及其他因素所可能赋予艺术品含义的变化。

在具体的应用方法上,萨满教假说主要依赖民族志材料以及神经心理学的证据。威廉姆斯的幸运之处是自19世纪晚期以来,当地保存了和这些岩画意义有关的丰富的民族志材料;另外,他所研究的南部非洲的岩画有很强的历史传承性某些岩画至今还被当地的土著使用。因此,通过民族志材料或者采访当地土著,其意义很容易被揭示出来。

此外,现代神经心理学对威廉姆斯的萨满教理论也有着极为重要的支撑作用,假如没有神经心理学证据的支持,萨满教理论就不可能被推广到旧石器时代的艺术以及世界上其他地区的岩画。然而,神经心理学的证据并未得到大多数学者的支持[36]。

相比萨满教假说对史前岩画艺术内容的近乎精确的还原,结构主义者则认为,史前艺术留给我们的不可能是史前人类实践的残留物,我们也不可能从中还原他们的宗教或信仰,而最多而只能得到一个文化结构的框架。另外,结构主义者非常依赖艺术史的分析方法。威廉姆斯在用萨满教解释南方的岩画时,只涉及到岩画艺术中的单个形象,他只需要将岩画中的形象逐一与民族志的材料对应,就可以得到自己需要的内容。而结构主义者对图像的分析是整体的,不仅包括对抽象图形的分类,还涉及到图像之间关系的判断和风格判断,这就需要研究者有良好的艺术史方法的训练。倘若没有艺术史方面的训练,高尔汉难以完成欧洲60处洞穴壁画精细的图像分析。另外,统计也是结构主义借助的重要方法。在完成形式分析后,对各种分类图像的统计结果更增加了高尔汉的立论的科学性,也更具说服力。

由此,我们不难看出,以威廉姆斯为代表的萨满教假说并非一种具有普遍意义的理论方法。艺术本身是多元的,艺术的创作动机和功能并非唯一,它可能是出于一次集会的目的,也有可能纯粹为了审美,还有可能出于其他的需求[37]。也许威廉姆斯研究的南部非洲岩画恰好组成了萨满巫师施行仪式的一个部分,但是将之扩展到所有的史前艺术领域则是不合适的。此外,萨满教假说还存在一个严重的缺陷,即几乎忽视了对史前艺术的形式、图像分析,如题材、形式流变的考据、风格的判断以及整体结构的分析,而这是进行艺术研究的基石。

相比之下,结构主义理论对史前艺术的阐释显示了精巧的艺术分析和对艺术本质的理解,具有一种普遍性的指导意义。但是,结构主义理论的缺陷在于仅仅依赖于对艺术品本身的分析,而未考虑其他可以参照的外部条件(比如民族志的材料、环境、其他的共生遗存),因此,它的解释只能停留在某种假想的认知结构的层面;而且,虽然结构主义者希望能够达到一种统一的解释,但是,不同的学者却以同样的方法得出了不同的结论。因此,虽然史前艺术的意义主要通过艺术本身的形式揭示,但是,假如没有外部条件的限制,我们还是难以准确判断其含义。

(二)既有方法的归纳与存在的问题

上文我们分析了代表性观点及其所利用两种主要方法之间的差异,实际上史前艺术材料的研究涉及到的方法要广泛得多。结合非旧石器时代艺术材料研究来看,国内外史前艺术研究所涉及的方法可以归纳如下。

1.描述与分类

描述与分类是了解材料的基本步骤。特别值得强调的是,描述本身也是一个给予定性判断的过程,即这些材料属于史前艺术品。早期史前艺术研究的主要贡献就是发现与确定了史前艺术材料的存在。分类有便于检索材料的目的,与此同时,分类标准的选择往往直接关系到后来的解释,因此,分类某种意义本身就是一种解释。

2.艺术分析

运用艺术史的方法对史前艺术材料进行详尽的风格及图像学分析是过去半个多世纪史前艺术研究的重要进展。风格及图像分析并非简单的描述与类比,而是对一种艺术题材及形式的整体把握及对该传统的深入了解。可以说,风格与图像分析是史前艺术研究的基石。遗憾的是,这种方法在国内史前艺术研究中应用尚不普遍。

3.结构主义分析

结构主义分析部分涉及到形式分析,还有一部分侧重于结构的分析专属于结构主义,如高尔汉对法国旧石器洞穴壁画的解读。这种方法立足于结构主义理论,它为史前艺术材料的解读提供了框架。

4.民族(考古)学的方法

民族(考古)学的方法是考古学研究者所能凭借的直接且具体的方法,能够提供带有文化关联背景的解释,但是民族(考古)学的方法存在类比逻辑所固有的问题:许多方面相同,不等于其他方面必然一定相同。不过,威廉姆斯就南非材料所采用的直接历史法还是非常有说服力的,尽管存在使用范围上的局限(仅限于直系后裔能理解的材料)。

5.认知考古学分析

认知考古学的方法自20世纪六七十年代出现,侧重探索人类认知方式的演化与不同文化条件下的认知形态,通常与进化心理学、认知心理学、神经心理学等学科结合。后过程考古学兴起之后,这种方法也产生了明显的分化。认知过程考古的方法采用人与物二元的立场,更多考虑外在条件如环境的约束;后过程的认知考古采用的是一元论,更多强调社会内在因素如宗教意识形态因素的约束。上文威廉姆斯的研究就运用了认知考古的方法。

6.景观考古分析

最后值得一提的是景观考古分析的方法。景观考古立足于现象学思想,强调科学客观描述不足以充分表达人的主观体验。这一方法目前在史前艺术中实践不多,但对于那些不可移动的史前艺术材料的分析是必不可少的,如法国的洞穴壁画、英国的巨石阵、澳大利亚的艾尔斯岩等。中国传统文化中的风水思想也包含着丰富的景观(融入了人的环境)的概念。景观分析使我们可以把史前艺术材料放置在更广阔的自然与人文背景关联中进行讨论。

分析不同史前艺术论点中所蕴含的方法,不难发现每一种方法其实都有理论基础,这也使得理论与方法有时难以分离开来。同时,我们也发现这些方法实际上存在着研究层次的区分,并不是完全平行的方法,比如描述与分类是任何史前艺术分析中都不可或缺的部分。也就是说,材料本身的分析是不可替代的,题材、形式的细致分析是国内史前艺术研究较为缺乏的方面。我们也注意到没有放之四海皆准的方法,部分方法如直接历史法有明确的使用限制。再者,理解考古信息的关键在于背景关联,直接历史法、景观考古都立足于此。最后,孤立的方法是不可取的,这些方法之间实际上存在较强的互补关系。问题是采用什么样的框架把这些方法结合起来,下面将尝试建立一个可行的方法论框架。

三 关联的方法:一种新方法的可能性

我们研究史前艺术的目的是为了确定某件艺术品在当时条件下的功能作用,以及其中隐藏的意义。史前艺术研究的对象极为多样,存在的背景条件各不相同,不同方法的适用范围也有差异。如萨满教假说局限于某些确实为巫术之用的艺术遗存。比较而言,结构主义方法比萨满教解释有更广泛的适用性,它不仅为我们提供了史前艺术形式分析的范例,而且揭示了史前人的心理和认知结构。但是,结构主义分析的目标仅限于认知领域,对史前艺术的文化意义则漠不关心而且,结构主义者过于依赖对艺术品本身的分析,却忽略史前艺术品产生的背景、环境等外部条件,这也导致其结论的多义性。

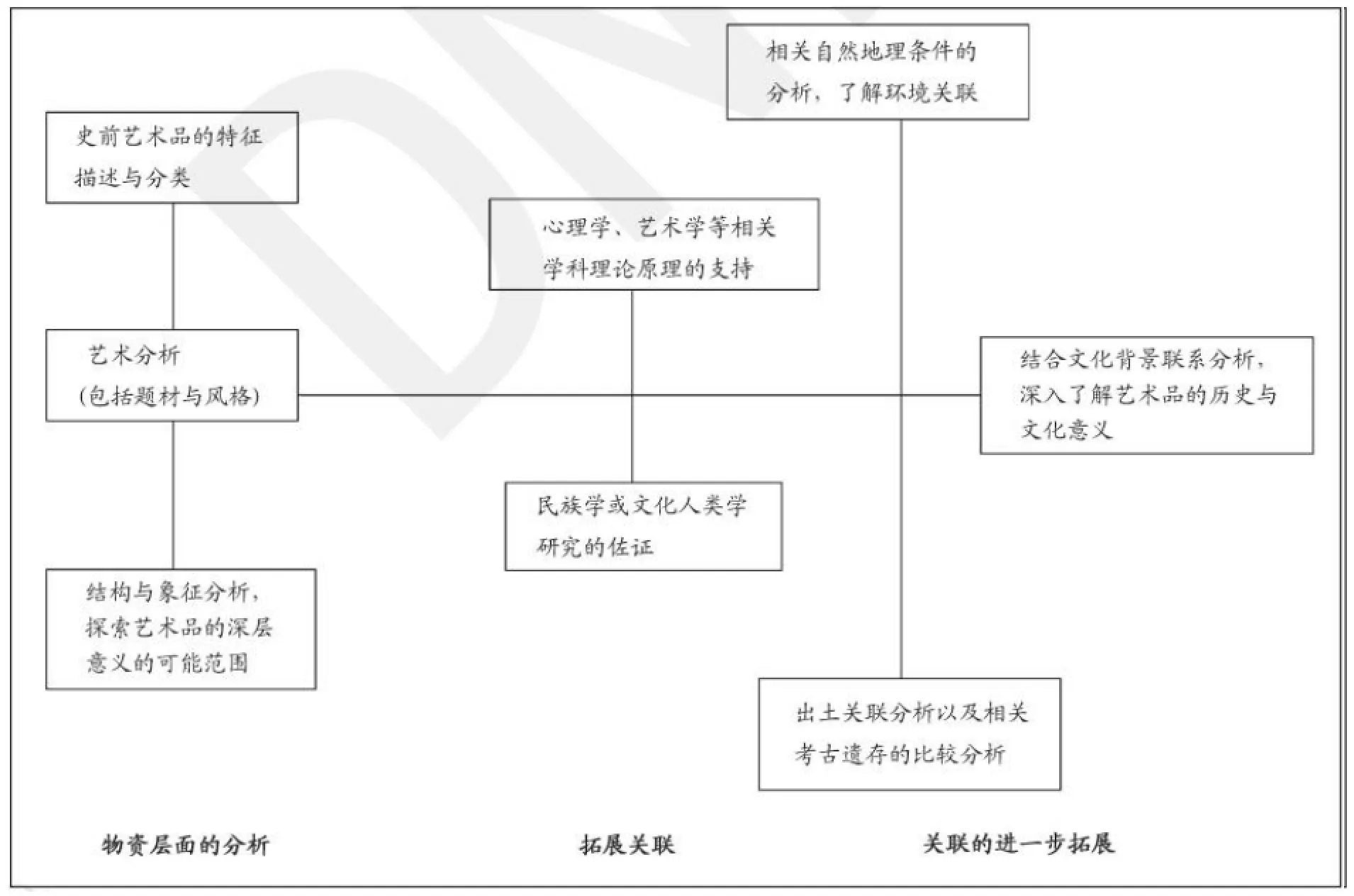

那么,我们如何更有效地确定史前艺术的意义呢?在前人的基础上,我们尝试提出史前艺术研究方法框架(图一)。

首先,我们需要针对艺术品的物质材料进行分析,这个层面的工作可以分为两个步骤来完成。

图一// 史前艺术研究方法框架

第一步是考虑史前艺术品的类型。艺术品的类型划分并不在于外在形式的差异,而是与具体的功能及使用目的密切相关。因此,类型的判断实则也是一件艺术品的功能作用及其意义的判断二者密不可分。比如,欧洲马格德林(Magdalenian晚期经常出现一种带有规则的刻划痕的类似骨刀的兽骨,但是,微痕分析显示兽骨上没有使用痕迹,由此马沙克判断这种兽骨不是用于生产的目的,而可能与某种计数的工具有关。由于兽骨上刻痕的分布及数量恰好与月亮的活动周期大致吻合,马沙克判定这是史前人用于计算月亮周期的工具,其划痕代表的是月亮的活动周期[38]。又如,在分析旧石器时代广泛存在的一种被命名为维纳斯的小型雕塑时,马沙克也注意到其中包含不同的类型,含义也不相同。比如,这些小型雕像中,有些有圆孔,是适于佩戴的;而有些则比较粗糙,没有使用或佩戴的痕迹。他认为其中的差异表明这些雕塑的使用目的不同,由此表明这些被命名为维纳斯的史前雕塑未必都有生育的含义,其中某些可能与少女的成年礼相关[39]。这些案例表明,不同类型的艺术品的划分,与其意义或使用目的密切相关。

第二步是史前艺术品的艺术分析。在进行艺术分析时,特征的描述只是起点,其主要目的是揭示各个母题、形式要素之间的关系及整体结构。例如,在南部非洲的岩画中,广泛分布着一种被称为“构型”(formlings)的类椭圆形的图案。很多学者都试图揭开这种图案的含义。有学者认为这是地形图,有学者认为这是国王的纪念碑,还有学者认为这代表着死者的仪式。最近,又有学者提出新的看法,认为这个图案表示的是某种非洲蚁穴的结构图[40]。如果我们单纯从图像与外界事物的相似性出发,围绕着“构型”图案产生的争执就无法避免,我们也无法判断哪一种观点更正确。因此,分析史前器物形式的整体结构以及各个结构要素间组合的关系,就是必不可少的步骤。

其次,由于史前艺术遗存缺乏文字资料的佐证,其自身保存的信息非常有限,在此基础上,我们需要进行关联的拓展。因此,除了上述研究路径外,我们还要借助现代的心理学及人类学的帮助。

对史前的艺术而言,认知心理学能为我们理解史前人类的心理结构和认知能力提供一个普遍的标准。比如,威廉姆斯就利用神经心理学的最新成果,证明他的萨满教理论在史前时期的普遍性[41]。在这个方面,现代心理学的格式塔心理学流派对我们理解艺术有着特别重要的意义。格式塔心理学流派通过一系列的实验发现的人的认知规律,不仅为艺术的形式分析提供了基础,而且也为我们理解史前艺术的变化提供了科学依据[42]。此外,现代人类学的民族调查中记载的神话故事、传说、民俗、民间艺术、宗教内容等也为我们理解远古人类的心理和精神生活提供了佐证。这些神话故事、传说及宗教的记载几经流传,其细节已经面目全非,其年代难以考证,多数内容也荒诞不经。但是,在这些辗转流传的民族志材料中却隐藏了与远古人类精神生活相关的线索,如各种动物及神与地方及某种属性之间的关系,动物与动物间的关系等。比如,在现在东北地区的桦树皮工艺品上保留的戳点纹与白金宝遗址某些陶器的纹饰还保持着相似性[43]。

再次,我们还需要借助相关的背景条件判断史前艺术品的意义。对史前艺术来说,背景条件主要包括以下两个方面:一是包含该艺术品的出土关联,即在遗址中该艺术品的空间位置及与其共存的其他考古遗存。与艺术品共存的其他人工制品也像艺术品一样,能够反映当时社会完整的认知和心理结构,将其与艺术品的分析相互对照,也能帮助我们更好地理解艺术品的意义。二是自然地理景观。对于某些具有特殊意义的艺术品,如宗教雕塑、洞穴艺术、岩画艺术等等,其所处的位置往往有特殊的意义,这对我们判断一件艺术品在创作之初的意图往往有着关键的作用。这两者将艺术品置于特定的情境中来考察,能够进一步明确我们通过上述方法得到的判断。

最后,我们还需要把它与具体文化背景联系结合起来。一方面,它可以使我们更好地理解史前社会的发展状况;另一方面,它也会促进我们更深入地了解艺术品的历史与文化意义。艺术品是一定历史一定区域的人们文化生活的表征,既是文化系统的组成部分,也是人类群体运用物质材料进行表达的途径。我们的研究不应止步于艺术品意义的了解,而是要拓展到文化研究更深层次与更广阔的领域。

近些年来,我们利用这一方法论框架对辽西地区史前艺术遗存进行了初步的研究,取得了一定的实践经验。就兴隆洼文化筒形罐的装饰艺术来说,其三段式的结构与生计方式、聚落形态、认知方式等关系密切,通过关联的方法就把最底层的环境与最高层的上层建筑联系起来,进而了解一个较为完整的兴隆洼文化时期的文化面貌[44]。也正是在相互关联、相互作用的研究中,我们也实现了对艺术品意义更深入的把握。再比如我们把查海遗址陶器纹饰特征与居址空间分析结合起来,了解到半定居社会流动性的组织[45]。而某些情况下,陶器表面的装饰却不是有意而为的,如内蒙古的哈民忙哈遗址,我们最新的研究表明,陶器表面的“麻点纹”是半专业化生产过程中为了快速成器,在陶器毛坯外面围合编织物所导致的,结合背景关联,我们进一步发现这是由于哈民忙哈先民进入到农业生产的边缘地区,需要在有限的时间内尽可能地获取资源,陶器装饰特征因此也高度简化[46]。这三个研究案例显示艺术遗存的研究也可以反映古人的生活状况,并不必定局限在精神领域的研究上。

四 结语

史前艺术遗存的研究是一件非常困难的任务,提出观点并不难,而是难以让人信服;再者就是如何通过相关遗存的研究达到深入了解古代人类社会生活状况。通过分析旧石器时代艺术遗存研究中所采用的方法,我们注意到不同方法之间存在层次、视角、应用范围等方面的区别。在此基础上,本文提出一个结合不同方法在内的关联的方法,并且做了初步的研究实践,证明这个方法是可行的。

[1][13][17][27]〔法〕埃马努埃尔·阿纳蒂著、刘建译:《艺术的起源》,中国人民大学出版社2007年,第44-55、46、47、52页。

[2][4]Oscar M.Abadía,Manuel R.González Morales,Paleolithic Art:A cultural History,Journal of Archaeology Research 21,2013,pp.284-288.

[3]这一结论主要源于作者所搜集到的关于陶器研究的文献,如莱斯的经典著作《陶器分析》一书中的参考文献。Prudence M.Rice,Pottery Analysis,A Sourcebook,Chicago and London:the University of Chicago,1987,pp.487-542.此外,著名的陶器研究专家朗艾克也发现,陶器研究的重要领域——陶器民族考古学兴盛于1965年以后,这也印证了作者的结论。William A.Longacre,ed.Ceramic Ethnoarchaeology,the University of Arizona Press,Tuscan,1991,p.1.

[5]a.Sara Fairén-Jiménez,British Neolithic Rock Art in Its Landscape,Journal of Field Archaeology 32,2007;b. James D.Lewis-Williams,The Economic and Social Southern San Rock Art,Current Anthropology 23,1982;c.Marit K.Munson,Sex,Gender,and Status:Human Images from the Classic Mimbres,American Antiquity 65,2000.

[6][29]a.James D.Lewis-Williams,Ethnography and Iconography:Aspects of Southern San Thought and Art,Man 15,1980,p.472;b.James D.Lewis-Williams,T.A. Dawson,The Signs of all Times:Entopic Phenomena in Upper Palaeolithic Art,Current Anthropology 29,1988.

[7]王仁湘:《关于史前中国一个认知体系的猜想——彩陶解读之一》,《华夏考古》1999年第4期。文章深入研究了中国陶器纹饰的演变规律,以构建中国史前人类的认知体系。

[8]曲枫:《大地湾骷髅地画的萨满教含义》,《北方文物2011年第3期。

[9]James D.Lewis-Williams,The Evolution of Theory Method and Technique in Southern African Rock Art Re search,Journal of Archaeological Method and Theory 13 2006,pp.353-355.

[10]Marilyn Stokstad,Art History,Harry N.Abrams,New York,1995,p.46.

[11]〔英〕保罗·G.巴恩著,郭小凌、叶梅斌译:《剑桥插图史前艺术史》,山东画报出版社2004年,第245页。

[12][14][15]John Haverson,Art for Art’s Sake in Palaeoli thic,Current Anthropology 28,1987,p.63,pp.63-64 p.66.

[16]哈维森的观点没有得到当时研究史前艺术学者的赞同,在同篇文章的评论部分,剑桥大学的巴恩、伯克利大学的戴维斯、杜伦大学的莱顿以及南非学者威廉姆斯等都对哈维森的观点提出了尖锐的批评。对为“艺术而艺术”理论的评论也参见James D.Lewis-Wil liams,The Empiricist Impasse in South African Rock Art studies,South African Archaeological Bulletin 39 1984,pp.58-59.

[18]Margaret W.Conkey,New Approaches in the Search fo Meaning:A Review of Research in“Paleolithic Art”Journal of Field Archaeology 14,1987,p.413.

[19]Robert F.Heizer and Martin A.Baumhoff,Great Basin Petroglyphs and Game Trails.Science 129,1959 pp.904-905.

[20]Campbell Grant,Rock Art of the American Indian,Pro motory Press,New York,1967.转引自James D.Keyse and David S.Whitley,Sympathetic Magic in Western North American Rock Art,American Antiquity 71 2006,pp.5-6.

[21][35]James D.Keyser and David S.Whitley,Sympathet ic Magic in Western North American Rock Art.American Antiquity 71,2006.

[22]a.Andre Leroi-Gourhan,The Evolution of Paleolithi Art,Scientific American 209,1968;b.Andre Leroi-Gourhan,trans.by Annette Michelson,The Religion o the Caves:Magic or Metaphysics?October 37,1986.关于高尔汉旧石器艺术研究方法的进一步了解参见c Andre Leroi-Gourhan,Treasures of Prehistoric Art trans.by Norbert Guterman Harry N.Abrams,New York,1967;d.Andre Leroi-Gourhan,The Dawn of Eu ropean Art,Cambridge University Press,Cambridge 1982.

[23]A.Laming,trans by E.F.Armstrong,Lascaux,Painting and Engravings,Penguin Books,Harmondsworth and Baltimore,1959.转引自 AlexanderMarshack,ThRoots of Civilization,Moyer Bell Limited,New York,1991,p.278.

[24][38][39]Alexander Marshack,The Roots of Civilization,Moyer Bell Limited,New York,1991,pp.169-280,pp.48-55,pp.281-317.对马沙克研究的进一步了解还可以参见a.Alexander Marshack,Cognitive Aspects of Upper Paleolithic Engraving,Current Anthropology 13,1972;b.Alexander Marshack,Theoretical concept that lead to New analytic Methods,Modes of Inquiry and Classes of Data,Rock Art Research 2,1985;c.Alexander Marshack,The Eye is Not as Clever As It Thinks It Is.A Reply to‘No Sex,Please,We’re Aurignacians’by P. Bahn,”Rock Art Research 3,1986.

[25]a.John Parkington,Symbolism in Paleolithic Cave Art,South African Archaeological Bulletin 24,1969;b.Peter Ucko and Andree Rosenfeld Palaeolithic Cave Art,转引自 Patty Jo Watson and Michael Fotiadis,The Razor's Edge:Symbolic-Structuralist Archeology and the Expansion of Archeological Inference,American Anthropologist 92,1990,pp.616-617.

[26]a.Margaret W.Conkey,The Structural analysis of Paleolithic Art,in Archaeological Thought in America,C. Lamberg-Karlovsky ed.,Cambridge University Press,New York;b.Peter Ucko and Andree Rosenfeld,Palaeolithic Cave Art,McGraw_Hill,New York,1967.

[28]James D.Lewis-Williams,The Thin Red Line:The Southern San Notions and Rock Paintings of Supernatural Potency,The South African Archaeological Bulletin 36,1981,pp.5-13.

[30]James D.Lewis-Williams and David G.Pearce,Southern African San Rock as Social Intervention:A Study of Rain-Control Images,The African Archaeological Review 21,2004,p.206.

[31]James D.Lewis-Williams,The Economic and Social Context of Southern San Rock Art,Current Anthropology 23,1982,p.438.

[32]June Ross and Iain Davidson,Rock Art and Ritual:An Archaeological Analysis of Rock Art in Arid Central Australia,Journal of Archaeological Method and Theory 13,2006,pp.307-308.

[33][41]a.James D.Lewis-Williams,Neuropsychology and Upper Palaeolithic Art:Observation on the Progress of altered States of Consciousness.Cambridge Archaeological Journal 14,2004,pp.107-111;b.Jarl Nordbladh,San Rock Art,Ethnograph and Neuropsychology:Lewis-Williams’s Interpretative Approach,Journal of Southern African Studies 31,2005,pp.239-242.对威廉姆斯研究的进一步了解还可以参见c.James D.Lewis-Williams,More on San Rock Art,Current Anthropology 24,1983,538-545;d.James D.Lewis-Williams,Discovering Southern African Rock Art,Cape Town:David Philip,2000;e.James D.Lewis-Williams,Brainstorming images:Neuropsychology and rock art research.In Whitley,D.S.ed.,Handbook of Rock Art Research,Walnut Creek(CA):AltaMira Press,2001;f.James D.Lewis-Williams,and D.G.Pearce,Southern African San Rock Painting as Social Intervention:A Study of Rain-control Images., African ArchaelogicalReview 21, 2004,pp.199-227.其他持萨满教假说的学者的研究见g.S. A.Turpin Archaic North America,In D.S.Whitley ed.,Handbook of Rock Art Research;h.D.S.Whitley The Art of the Shamna:Rock Art of California,Salt Lake City:University of Utah Press,2000.

[34][36]对萨满教的质疑参见a.A.Solomon,San Spirituality and human evolution:eight questions for Lewis-Williams and Pearce,South African Archaeological Bulletin 61,2006,pp.209-212;b.Robert G.Bednarik,On Neuropsychology and Shamanism in Rock Art,Current Anthropology 31,1990,pp.77-84.

[37]很多史前艺术的研究者都有这样的质疑,如Grant S. McCall,Changing Views of Drakensberg San Rock Art:Examing Landscape Use,Ritual Activity,and Contact through Multivariate Content-Based Spatial Analysis,American Antiquity 75,2010.

[40]S.Mguni,A New Iconographic Understanding of Formlings,a Pervasive Motif in Zimbabwean Rock Art,Southern African Rock Art 9,2005,pp.34-44.

[42]〔美〕鲁道夫·阿恩海姆著,滕守尧、朱疆源译:《艺术与视知觉——视觉艺术心理学》,中国社会科学出版社1987年。

[43]吉林大学考古学系、黑龙江省文物考古研究所编著:《肇源白金宝——嫩江下游一处青铜时代遗址的揭示》,科学出版社2009年。

[44]陈继玲、陈胜前:《兴隆洼筒形罐的纹饰艺术分析》,《边疆考古研究》第11辑,2012年。

[45]陈继玲、陈胜前:《查海遗址陶器风格变化的功能视角》,《边疆考古研究》第18辑,2015年。

[46]陈继玲、陈胜前:《哈民忙哈遗址陶器纹饰研究》,《边疆考古研究》待刊。

(责任编辑:刘兴林;校对:王 霞)

A New Perspective on the Study of Prehistoric Arts

CHEN Ji-ling1、2CHEN Sheng-qian2

(1.School of the Arts,Renmin University of China,Beijing,100872;

2.School of History,Renmin University of China,Beijing,100872)

To study prehistoric arts is an effective way to explore the ancient societies particularly their spiritual aspect.The methodology and approaches of such studies,however,are rarely discussed in China Among others structuralism and Shamanism are two most influential theories with which previous studies on Paleolithic arts have been approached.These approaches cover a range of layers,perspectives and applica tions,and may be integrated into a contextual approach that this article is presenting.Some of our researches have proved the effectiveness of this perspective.

Prehistoric arts;methodology;structuralism;formal analysis;contextual approach

K854;J18

A

2015-12-08

陈继玲(1972-),女,中国人民大学艺术学院、历史学院博士后,主要研究方向:艺术考古、艺术史、艺术理论。

陈胜前(1972-),男,中国人民大学历史学院教授,主要研究方向:考古学理论、石器分析、史前艺术、农业起源、考古教育。

国家社科基金项目:西方考古学理论研究与中国考古学理论的构建(课题号:14BKG021)。