湖北音乐文物资料的梳理与探讨

2016-11-15傅丽

●傅丽

湖北音乐文物资料的梳理与探讨

●傅丽

湖北音乐文物资料作为反映古代湖北地区人们音乐生活的重要历史材料,虽已得到学术界的高度重视,并已有《中国音乐文物大系·湖北卷》等资料性专辑出版,但还缺乏对其进行专门整理和系统研究的成果。以整理湖北音乐文物资料为出发点,对湖北地区已知音乐文物进行初步研究,力图从中探寻湖北地区音乐文物资料所体现的特点及其展示的湖北音乐历史面貌与特征,并期望总结音乐文物在研究地方音乐史中所体现的作用。

湖北;音乐文物;分析

随着20世纪因考古学而产生的音乐考古学的诞生与兴起,音乐文物逐渐在书写音乐史的过程中起着越来越重要的作用,它们改变了我们对音乐史学研究的范围和内容,让以文献史料为主的传统研究方式的音乐史学研究再次焕发了生机。本文以此为出发点,参照《中国音乐文物大系·湖北卷》《考古》《考古学报》等相关期刊杂志,立足于2013年以前湖北地区即目前行政区划中湖北省境内的区域发掘出土及部分传世的相关音乐文物,通过资料梳理,对该地区出土音乐文物状况进行系统分析,力求对湖北的地区音乐历史有新发现、新认识。

一、湖北地区已知音乐文物

湖北省位于我国的中部地区,长江流经之地。它北接河南省,东连安徽省,东南与江西省相接,南邻湖南省,西靠重庆市,西北与陕西省交界。优越的地理位置自古以来就成为了该地区发展的重要优势。它处在我国第二级阶梯向第三级阶梯过渡地带,承西、北、东三面山脉环绕、中间为千里江汉平原的多样化地貌,从而孕育了八方来风混融、多种文化并存且独具特色的地域文化。就是这样丰富的地理地貌孕育了人类早期的大溪文化、屈家岭文化、石家河文化,也正是人类早期活动的积累为之后兴于此地的巴蜀文化、吴越文化奠定了深厚的基础。

据笔者的最新调查显示,截止至2013年,湖北地区已知音乐文物约有800余件。其中除去23件为失去考古地层学背景的传世音乐文物外,其它均为考古发现所得,其年代上从新石器时代至明清时期,除明确定性为夏王朝时期的音乐文物尚未发现以外,其它各个历史时期的音乐文物几乎均有所见,数量之丰富、范围之广布于全国而言也实属罕见,因此对于其相关的研究活动可以说是刻不容缓。

需要说明的是,湖北地区已知音乐文物800余件的数据,基本上是按照《中国音乐文物大系》等学术界现行惯例进行统计获得的结果。即现行惯例在统计编钟编磬时,往往不是按套计算而是以一套中的各件分别统计,而对其它类别的乐器,则往往以一个完整的个体来对待,如一只排箫共有十三根箫管,就作为一件乐器来进行统计。

二、已知音乐文物的整理

(一)时间属性

800余件音乐文物按时间属性可将其划分为四个历史时期:新石器时代、商周时期、汉唐时期、宋元明清时期。各历史时期音乐文物因其社会历史状况的不同在数量以及具体音乐文物的制作和使用上都呈现出各自时期的特点,基本情况如下表所示:

时期数量代表音乐文物新石器时代55件京山朱家嘴陶响球、黄冈牛角山的陶响器、蕲春易家山的陶响球、天门石家河的陶响铃、麻城栗山岗的陶埙等。商周时期563件曾侯乙墓编钟编磬、崇阳饕餮纹鼓、江陵天星观1号墓编钟等。汉唐时期67件当阳半月1号墓乐舞百戏画像砖、鄂州七里界4号墓卧箜篌乐俑、武昌卓刀泉乐俑等。宋元明清时期118件通山横石钟、浠水龙钮圆钟、大明坤宁宫磬、钟磬音琴、武当山道宫圆磬、咸丰土司朝典钟等。

(二)空间属性

湖北地区已知的800余件出土音乐文物中,根据当时的考古材料来看,有着明确出土地信息的有五百余件。从目前湖北省内的地域来看,以长江和汉江为界,大致可划分为西南部地区、中部地区以及东南部地区。各地区因地理、地域环境的差异,从其出土的音乐文物类型在数量上显现出各自的特点,大概情况如下表所示:

方位地区代表音乐文物类型数量西南部地区巴东、秭归、宜昌、长阳、建始、恩施、五峰、利川、鹤峰、咸丰、来凤、支城等地。编钟錞于81件中部地区丹江口、均县、襄阳、宜城、钟祥、荆门、京山、天门、枣阳、随州、云梦、当阳、江陵、通城、崇阳、大悟、孝感、安陆等地。钟、磬、虎座鸟架鼓412件东南部地区黄冈、鄂州、蕲春、武穴、黄梅、麻城、罗田等地。钟、铜鼓、句鑃50件

(三)题材及质地

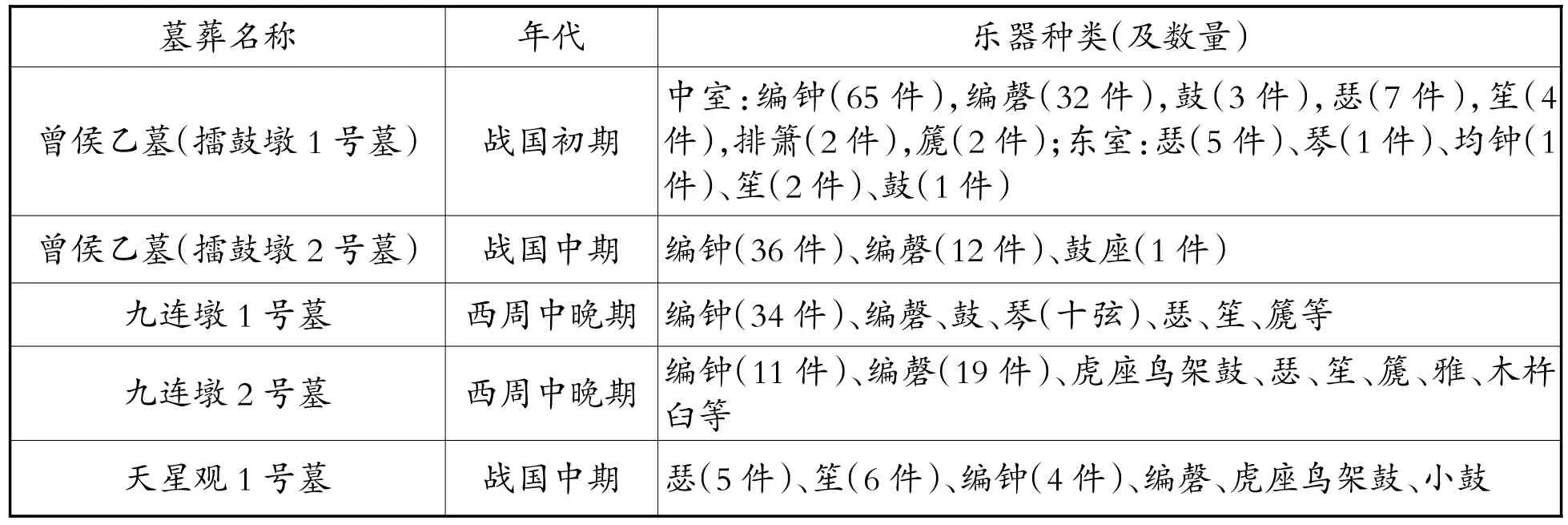

800余件湖北地区音乐文物所反映的音乐信息是多角度的,所涉及的题材,所表现的内容也十分多样与丰富。湖北地区几个大墓的出土,让人们对当时乐队规模及乐器的组合情况的了解有了可供参考的具体例证,基本情况如下表:

墓葬名称年代乐器种类(及数量)曾侯乙墓(擂鼓墩1号墓)战国初期中室:编钟(65件),编磬(32件),鼓(3件),瑟(7件),笙(4件),排箫(2件),篪(2件);东室:瑟(5件)、琴(1件)、均钟(1件)、笙(2件)、鼓(1件)曾侯乙墓(擂鼓墩2号墓)战国中期编钟(36件)、编磬(12件)、鼓座(1件)九连墩1号墓西周中晚期编钟(34件)、编磬、鼓、琴(十弦)、瑟、笙、篪等九连墩2号墓西周中晚期编钟(11件)、编磬(19件)、虎座鸟架鼓、瑟、笙、篪、雅、木杵臼等天星观1号墓战国中期瑟(5件)、笙(6件)、编钟(4件)、编磬、虎座鸟架鼓、小鼓

另外,出土的音乐形象类资料所体现的音乐场景则更为丰富。江陵马山1号墓舞文锦、江陵凤凰山53号墓乐舞纹梳、黄釉乐舞胡人扁瓷壶、当阳半月1号墓乐舞百戏画像砖、枝江姚家港乐舞百戏画像砖、3件彩绘女舞俑都从不同层面上共同反映出了我国古代人类音乐生活中的歌舞场面。出土的九宫山戏文杂技图石刻、咸丰唐崖土司城戏文图石刻以及所属年代为宋的魂瓶上的立体塑像等音乐文物,对我国古代人类的戏曲音乐生活都有着一定程度的描绘。值得注意的是,在笔者根据学术界现行惯例统计的这800余件音乐文物中虽未将乐器铭文、墨书等纳入到统计数据之中,但这些信息在我们进行音乐史的研究上所扮演的角色却是不容小觑的。

这些湖北地区出土的各时期的音乐文物按制作材料可将其划分为:金、石、土、革、丝、木、匏、竹八大类,即西周早期就确立的所谓“八音”的分类方式。若从其功能的角度,则又可将其分为实用器和明器两大类。随着明器在墓葬中作为实用器的补充与替代地位的加重,其中所体现出的当时人对于死亡的观念可略见一斑。

三、初步研究的认识

(一)历史分期

根据时间属性笔者已经将目前已知湖北音乐文物划分为了四个时期,即新石器时代、商周时期、汉唐时期以及宋元明清时期。根据已统计的音乐文物的数量来看,新石器时代共出土音乐文物55件,均为陶质响器;商周时期则出土了563件音乐文物,在种类上更加多样,题材上更为丰富,质地上则多为金石类乐器;汉唐时期共出土67件音乐文物,以俑像类居多;属于宋元明清时期的音乐文物共有118件,较前一时期在金石类乐器上有所增加,且有一定数量的传世品。

从以上笔者统计的湖北地区音乐文物来看,其在年代上几乎贯穿了我国历史发展的整个时期,虽然在与同一时期的某些中原地区音乐文物在类型与形制上存在着一定的差异,但从总体上看是符合黄翔鹏先生在其《中国古代音乐歌舞伎乐时期的有关新材料、新问题》一文中所提出的对中国古代音乐史划分的三个阶段的,即先秦乐舞时期、歌舞伎乐时期、剧曲音乐时期。

在黄翔鹏先生的文章中,先秦乐舞阶段其音乐形式是以钟磬乐为代表,歌舞伎乐阶段是以丝竹乐为代表,剧曲音乐阶段则是以戏曲音乐为代表。在湖北地区出土的史前文明的新石器时代的音乐文物因其属于人类社会发展的早期遗产,笔者在此不作讨论。在进入文明时期以后的563件商周时期出土的音乐文物中,钟磬等金石类乐器正是该时期湖北音乐文物的主导。这无疑也体现出了商周时期江汉流域附近区域与中原地区古代音乐生活的密切联系。钟磬作为我国古代礼乐的代表在此古代湖北地区出土的汉唐时期的音乐文物与之前相比骤然减少,并且从其质地上看也发生了很大变化,不再是规模宏大的金石类乐器,取而代之的是表现歌舞、百戏等题材的俑像、石刻、画像砖。这也正与中国古代音乐史中的歌舞伎乐阶段在时间和内容上所表现出的基本一致。宋代及其以后的音乐文物在金石类乐器上有了一定的复苏,但其在规模上却远不及之前的商周时期,之前未曾涉及的戏文题材被运用在了该时期所特有的随葬品“魂瓶”上,这也使中国音乐史中的“剧曲音乐阶段”在湖北地区出土的音乐文物上得到了当时实物的有效印证。

综上,可见对于湖北地区已知音乐文物的整理一方面从侧面上印证了我国古代中原音乐历史在文献上的记载;另一方面也让偏安于中原之外的“地方”的音乐史在无较多文献留存的情况下有了可供追溯的载体。

(二)文化属性

目前已知的湖北地区的音乐文物至少有803件,其中,新石器时代的陶响器主要发掘于江汉平原一带,该地区正是当时屈家岭文化和石家河文化的所在地。也有少数出土于湖北省的西南部地区,而今湖北的西南部地区是新石器时代大溪文化的遗址。由此观之,笔者认为正是因为人类史前文明这三种文化的存在而构成了该地日后社会发展、文化繁荣的基础。因而,当今我们所能见的这些为数不多的新石器时代音乐文物在人类文明的历史进程中就显得意义重大了。

当人类进入到有着“国家概念”的社会生活之后,其在生产力方面,与之前的新石器时代相比得到了显著的提高。当时的人不仅掌握了冶炼青铜的技术,而且已经具备运用文字记载事物的条件与能力。这些都为之后文化的繁荣奠定了坚实的基础。

在对上一章统计材料的分析中,所呈现的一些同等类型的音乐文物在某些地区的集中分布、某些音乐文物在个别特定地区多次出土的现象,都是值得思考的问题。如在出土量最大的湖北省中部地区所出土的407件音乐文物中,虎座鸟架鼓就较为集中地发掘于该地区,在湖北省西南部地区出土的81件音乐文物中,则主要是以编钟和錞于为主。而50鑃件以句和铜鼓为主的出土音乐文物则是在湖北省境内的东南部地区才有所发现。这种现象产生的原因,笔者认为与古代的湖北地区存在的楚文化、巴文化和吴越文化这三种较为典型的区域文化有着十分重要的联系。

湖北省中部地区出土的音乐文物较其它两个地区是最为丰富也最为多样的,其音乐文物的种类与当时位于其它北部的中原地区并无二致,但虎座鸟架鼓在其鼓类乐器中却显示出了丰富的楚文化特色。并且就全国的考古情况来看,这种鼓基本出土于楚墓之中,从而使之体现出自身的区域文化的意义与价值。

在巴东、秭归、恩施等湖北省西南部地区出土的编钟和錞于也存在着显著的地域文化特色。根据《后汉书·南蛮列传》记载:

“巴郡南蛮郡,初有巴氏等五姓,处于武落钟离山。其山有赤黑二穴,巴氏之子生于赤穴,四姓之子皆生黑穴。乃共掷剑于石穴,约能中者,奉以为君,巴氏之子务相独中之;又乘土船,从夷水至盐阳,约能浮者为君,独务相能浮,因共立之,是为廪君。廪君死,魂魄化为白虎。”

可见,人们在很早之前就已经将该地称之为“巴”(“巴地”现属湖北地区,在古代的时候就有先民活动的痕迹,“巴”正是古人对该地的称呼),而在其地域环境上生活的“巴人”所创造的文化便被人们冠以“巴文化”。同时“虎”又是巴人所崇拜的图腾,故而以虎钮为特殊设计的錞于较为集中的出土于该地,由此看来也是有着其内在缘由的。另外,据《左传》记载,齐桓公九年,巴欲与邓为好,需先告于楚,且要在楚使的率领下,巴客才能“聘与邓”;楚文王时,跟随楚人伐申;鲁文公十六年,巴人从楚师灭庸。可以表明,巴对于楚而言,至少是一种依附的关系。同时此处也再次说明至迟在春秋末年,“巴”的区域概念就已经形成。而从目前实际出土的音乐文物来看,“巴”确也始终与辐射楚地中原地区的强势文化保持着某种内在的紧密联系,即独产于巴地的编钟虽有着其地域性特点,又与中原地区的“钟”有着千丝万缕的联系。巴地的先民一方面接受着来自中原强势文化的影响,一方面又在此基础上加入了他们自身的美学思想,由此在与其它地区同时都有錞于的情况下,该地的錞于有着鲜明的地域文化标签。这种对原有文化的吸收与发展,着实令人惊叹!

就目前湖北省内有明确出土地的音乐文物而言,其543件音乐文物中,只有湖北的东南部地区出土了句鑃这种乐器。据《战国策·秦策三》载,楚悼王时,吴起“南攻扬越”。《史记·楚世家》又载:楚成王“使人献天子,天子赐胙,曰‘镇尔南方夷越之乱,无侵中国。’于是楚地千里”。《史记·越王勾践世家》载:楚威王时,杀越王无强,“尽取故吴地,至浙江”“,越以此散。诸族子争立,或为王,或为君,滨于江南海上,服朝于楚”。可见,楚、吴、越三国虽互为邻邦,但在较长的一段时间里却战事不断。不过,这也从客观上无形之中为各国相互之间的交流提供了一种可行的方式。在当时对“礼乐”制度极度尊崇的社会环境下,作为“礼乐”的物化形态——乐器,也在长期的战乱过程中得到了一定的发展,这也正为仅在今湖北省东南部的吴越地区才出土的句鑃提供了合理的解释。

(三)史学价值

通过对湖北地区已知音乐文物资料的整理,笔者有了对史学研究的几点认识:

其一,音乐文物资料通过其时间、空间、题材等属性能够较为全面的反映出古代人类生活的音乐图景。

其二,这些在音乐文物资料上所记录的信息能相对完整地呈现出我国古代音乐的基础理论,是对历史文献的重要补充和纠正。

其三,这些出土的音乐文物资料最重要的价值当是其作为乐器的实际演奏功能,然而古人在制作它们的过程中却不止步于此,而是匠心独运地将它们制作成了一件既可以实际演奏又可供欣赏的艺术品。因而使古代先民的音乐美学思想在这些音乐文物上显露无遗。

其四,对于鲜有记载的地方音乐史,出土地音乐文物资料就显得尤为重要,再结合王国维先生提出的以文献结合实物的“二重证据”的史学研究方式,对地方音乐史的研究可以做到更为全面与客观。

四、结语

通过对《中国音乐文物大系·湖北卷》及《文物》《考古》《考古学报》《中国文物报》相关期刊材料的整理可知,湖北已知的音乐文物大致可以分为两大类,即乐器类和图像。据笔者最新统计,其中乐器数量不少于768件,图像类音乐文物则约为32件。从时间上看,这些音乐文物可明显分为新石器时代、商周时期、汉唐时期、宋元明清时期四个时期,根据它们所体现出的规律与特征,又可借用中国古代音乐史的划分方式分为“上古时期”、“中古时期”、“近古时期”三个阶段。从地域分布上看,这些湖北地区的音乐文物上所体现的某些特征表现出了与该地区古代文化背景的深刻渊源关系。从地方音乐史研究的角度上来说,这些音乐文物体现出了地方音乐史研究的重要价值。

从新石器时代的陶响器到商周时期大量出土的青铜器,再到汉唐时期兴起的石刻、俑像类音乐文物,最后由宋代直至明清时期受复古思想影响而备受人们推崇的青铜乐器,透过这些音乐文物资料无不反映出了湖北音乐史的历史风貌与发展过程,使今人对该地区古代先民的音乐生活有了更为真切的了解。

[1]王子初主编.中国音乐文物大系·湖北卷[M].河南:大象出版社,1996.

[2]吴永章.湖北民族史[M].武汉:华中理工大学出版,1990.

[3]袁庭栋.巴蜀文化[M].沈阳:辽宁教育出版社,1991.

[4]李纯一.谈谈音乐史研究的材料和方法[J].交响·西安音乐学院学报,1987,(2).

[5]郑祖襄.音乐史实与音乐史的撰述[J].中国音乐学,1989,(2).

[6]李幼平.从出土音乐文物论楚国音乐的演进[J].黄钟·武汉音乐学院,1990,(4).

[7]田可文.音乐史:研究什么?[J].交响·西安音乐学院学报,1989,(2).

[8]洛秦.音乐史学方法论断想[J].中国音乐学(季刊),1989,(2).

[9]冯洁轩.中国音乐史学方法论题外三议[J].中国音乐学(季刊),1989,(2).

[10]邵晓洁.论音乐实物史料的甄别与使用——兼谈《中国音乐文物大系》之相关问题[J].中国音乐(季刊),2010,(3).

[11]谢晓燕,魏红友.汉代丧葬文化意识浅识[J].兰州教育学院学报,2010,(3).

[12]陈振裕.谈虎座鸟架鼓[J].江汉考古,1980,(1).

[13]朱国伟.句鑃国属新考[J].南方文物,2012,(2).

[14]杨帆.湖北宜昌音乐文物研究[D].武汉:武汉音乐学院,2006.

[15]方勤.叶家山M111号墓编钟初步研究[J].黄钟,2014,(1).

傅丽,女,广西艺术学院音乐学院2014级硕士研究生。