内蒙古自治区兴安盟博物馆皮质文物保存现状研究

2016-11-15关玉文

关玉文

(兴安盟博物馆,内蒙古 兴安盟 137400)

内蒙古自治区兴安盟博物馆皮质文物保存现状研究

关玉文

(兴安盟博物馆,内蒙古 兴安盟 137400)

兴安盟位于内蒙古自治区东北部,地处大兴安岭山脉中段,全盟包含蒙族、汉族、满族、回族、鄂温克族等20多个民族。兴安博物馆是兴安盟第一个综合性的现代化博物馆,馆内收藏有青铜器、陶瓷器、金银器、丝织品、民俗文物等5000余件藏品。其中,皮质文物是民俗文物重要组成部分,也是展示兴安盟历史发展和民族发展、民族交流的主要媒介,对兴安博物馆馆藏皮质文物的保存现状进行研究,是保护历史文化遗产,探究近代内蒙古自治区东北部民族发展等不容缺失的举措。

博物馆;皮质文物;保存现状

一、概况

兴安盟位于内蒙古自治区东北部,地处大兴安岭中段。由于其独特的地理环境,北方游牧民族从古到今就一直在这里进行生产、生活。春秋战国时期,东胡人在此以游牧、打猎为生;魏晋时期,这里是鲜卑属地;后为室韦、契丹、蒙古族等少数民族的统治区域,可以说,兴安盟是我国北方少数民族的诞生地与衍生带。近代以来,在兴安盟地区的大兴安岭一带,鄂伦春族、鄂温克族、达斡尔族等少数民族在此以打猎为生。这些少数民族在生产、生活过程中遗留下来的民族文物及制作民族文物的生产工艺是具有历史价值、艺术价值的物质文化遗产及非物质文化遗产,具有极大的研究价值。皮质文物是民族文物的重要组成部分,由于皮质文物本身属于有机质类,保存难度较大,加之鞣制工艺的不同对皮质文物的保存带来不同程度的影响等现实原因,皮质文物的保存现状越发不容乐观。

图1

二、兴安博物馆馆藏的皮质文物现状

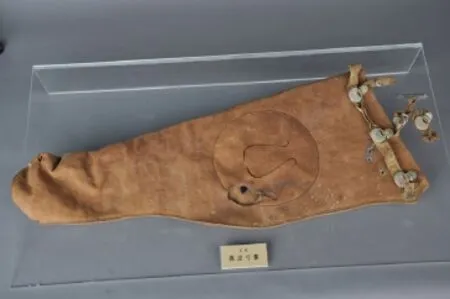

兴安博物馆展厅主要由历史文物展厅、石佛造像展厅、书画展厅三个展厅组成,皮质文物主要分布在历史文化展厅的蒙古族——发轫兴安的大漠天骄、北方各族——誓守兴安的北疆石柱等两个单元中。兴安博物馆馆藏的皮质文物有一百余件,大部分是近代民俗文物,皮质类型主要是鹿皮、狍皮、羊皮三种;文物种类有手套、皮袍、皮包、皮水壶、撮罗子等皮质用具。在这些皮质文物中,有一件辽代鹿皮弓囊尤为珍贵。

经过调查研究,兴安博物馆的皮质文物均有不同程度的病害现象发生,主要的病害现象有褶皱、虫蛀、磨损、僵硬等,不仅影响了这些皮质文物的展出效果,更为严重的是病害现象的扩大会加速这些文物的老化,不利于长久的保存这些文物。现将兴安博物馆馆藏的病害较为严重的两件皮质文物展示如下:

图2

图1所示为一件辽代鹿皮弓囊,弓囊底部发生严重的褶皱及变形及撕裂;在弓囊的上半部分,由动物啃咬及昆虫损害产生的大小不一的白点、孔洞清晰可见;弓囊上部的装饰性带饰已发生严重的板结。在这件珍贵的皮质文物身上,可以清晰地看到五种病害现象发生,而且这些病害还在进一步扩大当中。

图2所示为一件辽代鹿皮箭袋,与图1所示的鹿皮弓囊一样,这件鹿皮箭袋的病害现象也非常严重。破损、烟熏、褶皱、板结、僵硬、虫蛀等皮质文物常见的病害现象在这件鹿皮箭袋上都可以直观的显示出来,而且病害也在进一步扩大。

通过观察研究图1、图2两件鹿皮文物,可以看出兴安博物馆皮质文物的保存现状不容乐观,在皮质品身上所体现的板结、褶皱、动物损害等病害现象在这两件鹿皮文物中都能直观的观察出来,而且病害没有得到很好抑制,还在不断扩散。经过对兴安博物馆馆藏皮质文物的保存现状进行统计,得出:褶皱、僵硬、动物损害是最常见的病害现象。

三、兴安博物馆馆藏皮质文物病害现象的原因分析

引起皮质文物病变的原因不外乎内因和外因两种。内因主要是说皮质文物的生物病变,由于皮质文物本身属于有机质,其残留的蛋白质、脂肪等物质对动物、生物、微生物等有着天然的吸引力,只能对展厅的温度和湿度进行控制,把生物和微生物的生存扼杀在萌芽状态。外因有引起皮质文物病变的物理损害、化学损害和生物损害。物理损害是由外力施加给皮质文物本身而引起的僵硬、老化、霉斑等病害现象;化学损害是皮质文物在鞣制、加工过程中遗留的鞣剂、加脂剂等对皮质文物形成影响,具体表现为板结等;生物损害是内因和外因相结合而成,是对皮质文物损害较为严重的一种现象,具体表现为动物撕咬、微生物侵蚀等病害现象。

生物损害是对皮质文物损害较为严重的一种病害原因,引起生物损害的原因除了皮质文物的自身原因外,与其鞣制工艺与加工工艺也有着很大的关联。兴安盟地区牧民的鞣皮方法主要使用动物内脏加硝鞣,辅以米鞣、酸奶鞣。由于民俗类皮质文物采用的鞣制方法多为传统鞣制工艺,因其工艺粗糙、制作简单等缺陷,许多鞣剂、加脂剂等有机质还残留在文物表面,给生物和微生物提供了养分,如果保存不当,会给这些喜蛋白质的生物留下可乘之机。

四、兴安博物馆库房及展厅现状

兴安博物馆占地22500平方米,建筑面积16000平方米,文物库房面积共计1500平方米,展厅面积3600平方米。

图3

兴安博物文物馆库房位于三楼。由于建馆时间晚、资金不足等原因,缺乏恒温恒湿设施及专业的文物储存设备,只有一级文物采用保险柜存放,一级以外均使用简易的文物存放架。简易的文物存放架已无法满足现有文物存放的需求,储藏柜、囊匣等文物保存设施正在购置中。图3为兴安博物馆文物库房一角。

兴安博物馆对每个展厅采取恒温恒湿调控系统和无光害照明设计,力求在最大程度上减少外界对文物的损害。对于书画藏品和丝织品等对光照特别敏感的文物,采取声控照明技术。由于展厅是一个公共空间,每天都有形形色色的人参观展览,不可避免地带入灰尘等有害物质,这就要求博物馆管理人员对进入展厅人数、对展厅清洁次数和清洁手段等进行有效、合理地安排,保证展厅在一个相对无害的环境当中。图4为兴安博物馆展厅一角。

根据兴安博物馆文物库房及展厅的现状可以看出,皮质文物的保存环境不容乐观。

五、皮质文物的预防性保护措施

图4

为防止皮质文物进一步的产生退化,有必要对其保存环境进行严格要求,阻碍病变的恶化。皮质文物保存环境的相对湿度要求控制在55-65%之间,温度应控制在15-25摄氏度之间,照度标准应小于等于150勒克斯。

对病害现象较为严重的皮质文物可以遵循最小程度干预的原则,对僵硬、板结较为严重的部位,依据其僵硬程度用保水程度不同的海绵擦拭一遍,也可使用加脂剂进行润滑。对虫蚀严重的部位可用喷壶喷洒杀虫溶液,消灭危害源。

文物是珍贵的历史文化遗产,在对其进行干预时切不可莽撞行事,最好找一个样本进行试验,如若效果良好再施加到文物本体上,以免造成不可挽回的错误。

六、小结

皮质文物是兴安博物馆文物的重要组成部分,也是反映古代、近代少数民族地区人民生产、生活方式的重要佐证,具有极高的历史文化价值、艺术价值和科学研究价值。兴安博物馆工作人员应对皮质文物的保护采取积极的措施,对其保存环境、保护措施进行研究,在最大程度上延长这些皮质文物的寿命,保护少数民族的珍贵历史文化遗产。

[1]内蒙古自治区兴安盟行政公署.图说大兴安岭古代史[M].北京:北京出版社,2012.

[2]王宏钧.中国博物馆学基础[M].上海:上海古籍出版社,2011.

[3]张晓岚.内蒙古地区皮质文物种类、组成和物化特性的研究[J].文物保护与考古科学,2012(11).

[4]王雅倩.鄂温克族鹿皮撮罗子病害现象的分析研究[J].金田,2014.

[5]张晓岚.有机质文物藏品的生物劣化与防治[J].草原文物,2011.

G264.2

A