提高元素化合物课堂教学有效性的策略

2016-11-14王颖福州市屏东中学福建福州350003

王颖(福州市屏东中学,福建福州350003)

提高元素化合物课堂教学有效性的策略

王颖

(福州市屏东中学,福建福州350003)

从学生的认知发展规律出发,研究提高元素化合物课堂教学有效性的策略。教学实践证明以体现化学知识的“社会价值观”为导线,激发学生对学习化学的兴趣;以培养学生化学思维为核心,建构整合模型;以重视实验探究为基础,不断落实“实践观”等策略对提高课堂教学的有效性有显著效果。

元素化合物;社会价值观;化学思维;实践观

基于长期的教学实践,以苏教版高中化学教科书《化学(必修1)》为例,从学生的认知发展规律出发,从“化学知识的社会价值观”“化学思维观的整合”“实践观的落实”等几个角度探讨关于提高元素化合物知识课堂教学有效性的策略,以期和同行分享。

一、体现化学知识的社会价值观,激发学生兴趣

传统的课程设计中,关于元素化合物知识的处理,一成不变的从物质的结构—性质—用途全方面地介绍物质。这种教学处理,如果用于复习时归纳总结,还比较容易理解,可用在新课教学时,学生却很容易认为化学学习很枯燥单一,失去兴趣。教师在教学设计时,从学生生活中熟悉的物质入手,不但使孤立的化学知识变得生动具体,又体现化学知识的社会价值,感受化学对人类进步的贡献,激发学生对学习化学的兴趣。

苏教版高中化学教科书《化学(必修1)》编写中就非常注重体现化学知识的“社会价值观”,在专题的设置和安排上,氯、溴、碘、钠、镁元素的学习都是从海水资源出发;而铝、铁、铜、硅元素的学习都是从矿产资源出发。而每一章节的开篇也都是先介绍物质在自然界中的存在和用途。因此,教师在物质的新课设计时,更要以体现化学知识的“社会价值观”为导线,激发学习兴趣。例如,关于“二氧化硫”的教学设计,我们不是开门见山地介绍二氧化硫,而是从引起环境问题“酸雨”入手——二氧化硫是导致酸雨的“罪魁祸首”,从而激发孩子们迫切地想要了解二氧化硫的相关性质的心情。同样的“硫单质”的学习,也可以从学生已有的生活经验出发,从“火山”和“温泉”这两个自然现象引入,让学生认识硫元素在自然界的转化和存在。像这样在导入设计中,把元素化合物知识与人们息息相关的生活紧密地结合起来,感受化学的社会价值,从而提高了学习兴趣和效率。

二、以培养学生化学思维为核心,建构整合模型

在元素化合物知识的学习中,教师如果仍按传统的处理方式,对每一种物质的性质都做具体介绍,甚至对某个细枝末节进行挖掘,必定造无法按时完成教学任务,而且会致使学生抓不住重点,让学生对化学学习产生厌烦情绪。因此,我们在教学设计中要关注化学思维,建构整合模型。下面以“铁及其化合物”这一节课的教学为例作说明。

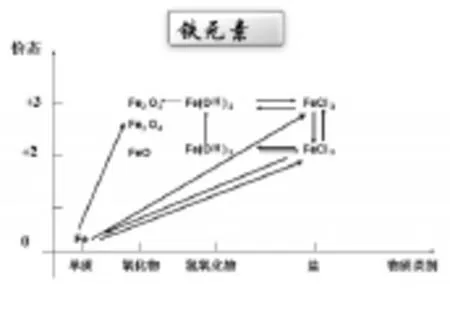

“铁及其化合物”的教学要求在1个课时内完成,如果从Fe、Fe2O3、FeCl2、FeCl3等物质与反应逐一地详细讲解,最后再归纳“铁三角”至少需要3节课来完成。但如果根据元素化合物知识核心思维,从“元素观”“价态观”“分类观”入手,可以建立以下整合模形(见图1)。

利用这个整合模型,我们可以对这节课进行整合教学,具体教学环节如下:

图1 “铁元素”的整合模型

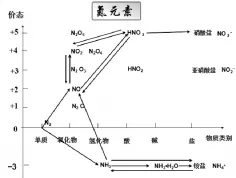

应用整合模型指导“铁及其化合物主要性质”的教学,不但能按规定课时完成教学内容,而且让学生在学习新的化学知识的同时也学会用“价态观”预测元素化合物性质,并自行设计实验验证,实现了“转化观”。学生从单纯的“被动接受”转变为积极的“主动建构”,真正实现了学生为主体,教师为主导的良好课堂氛围,有效地提高了课堂教学的有效性。同样的,关于“氮元素”的教学,一样可以从“元素观”“价态观”“分类观”和“微粒观(离子的观念)”的角度建立以下整合模型(见图2)。

图2 “氮元素”的整合模型

在无机元素及其化合物知识的教学阶段,应用核心思维,建构整合的模型,可以指导新课的教学设计;在复习时,这就是最清晰明了、最直观的归纳总结,有效地巩固无机物元素化合物知识;还可以引导学生将各张模型图进行比较,对比各元素化合物的共性与特性,形成了有关化学科学的基本观念。

三、重视实验探究,不断落实“实践观”

化学是一门以实验为基础的学科,学生对化学最初的认知,就是建立在鲜明的实验现象,琳琅满目的药品中。学生一直渴望走进实验室,亲自动手操作。苏教版高中化学教科书《化学(必修1)》更是精心安排了许多实验,但很多时候实验都被忽略了,或者改成了教师演示和视频播放,无形中使学生失去了动手操作的机会,大大降低了实验本身带来的乐趣,这就好比吃东西,看别人吃和自己吃是完全不同的感受,更失去了在探究活动中,进行合作、交流、讨论的机会。因此,实验一定要做,而且要做好。不能单纯地停留在按部就班的操作步骤中,而要根据课程标准和学校的实际情况展开各种以“探究”为核心的实验活动。

1.由教师设计实验方案,引导学生展开探究活动

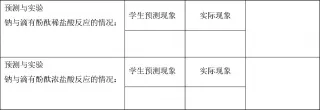

在“钠的性质和应用”的教学时,教师可以事先设计好以下探究方案的表格(见下表)提示观察的侧重点。

引导学生围绕这个表格内容进行探究,不仅可以顺利地完成知识目标的教学,还能让学生了解实验研究物质的一般方法。同时,通过对比设计钠分别与滴有酚酞浓盐酸、稀盐酸反应的情况,让学生预测实验现象,初步形成对实验进行分析和推理的能力;再通过预测现象与实际现象的不同,形成矛盾,让学生理解化学实验是学习化学的重要依据,增强“实践观”。

2.由学生自主设计实验方案,展开探究活动

在“镁的提取及应用”的教学中,可以展开“海水中含有大量的氯化钠、氯化镁、氯化钾、氯化钙等氯化物,在海水中加入Ca(OH)2目的是什么?”这一探究活动。请学生通过分组讨论拿出实验设计方案。

3.合理调整评价标准,由学生进行创新设计探究活动

以“改进、创新、拓展”为评价标准,组织学生进行“应用极易溶于水的气体产生喷泉实验报告设计活动”,也可以对教材中“生成有毒气体的反应装置进行改进设计活动”等,使学生的实验探究进入“创新设计探究”的新局面。当然,为了确保达到实验的预期效果,建议提前公布“探究的内容”,给学生较为充裕的时间进行思考,查找资料,设计实验方案,学生准备实验的过程本身就是不断提高的过程。

学生从走进实验室,展开多种多样的实验探究活动,无尽渴望得以实现,无穷的求知欲被激发,通过“教师引导探究—学生自主探究—创新设计探究”的模式,使学生的实验探究能力和合作、交流、讨论的技能都得到提升,最终“实践观”得以落实。

[1]丁樱.基于认知发展理论构建“物质的量”单元教学策略[J].化学教育,2016(5).

[2]朱妍蓉.以问题为中心的高中化学教学设计研究[D].金华:浙江师范大学,2008.

[3]王祖浩,吴星.高中化学教学参考书[M].南京:江苏教育出版社,2007.

(责任编辑:张贤金)

本文系福建省中小学教师发展基金课题“基于学生认知发展理论研究高中无机化合物教学的实效性”(项目编号:FZJJ20130100472)研究成果。