基于供给侧改革的文化产业创造力激励研究*本文系国家社科基金重点项目“知识产权导向下的文化产业创造力激励研究”(13AFX022)的阶段性成果,同时受到江西省社科规划项目“互联网+形态下著作权保护困境及对策研究”(15FX17)项目的资助

2016-11-11张祥志

□文│张祥志 尹 靓

基于供给侧改革的文化产业创造力激励研究*本文系国家社科基金重点项目“知识产权导向下的文化产业创造力激励研究”(13AFX022)的阶段性成果,同时受到江西省社科规划项目“互联网+形态下著作权保护困境及对策研究”(15FX17)项目的资助

□文│张祥志 尹 靓

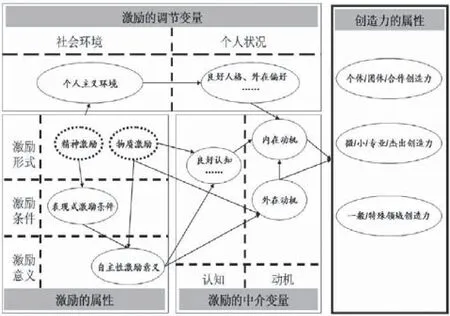

供给侧改革要求下的文化产业发展应注重提升文化产业供给质量、创造新型文化产业供给。文化产业的供给直接指向文化产品的创造性,即文化内容生产中的创造力。文化产业创造力的产生和激励受到四大要素的影响:激励的属性、激励的中介变量、激励的调节变量和创造力的属性。理清文化产业创造力激励的机理、路径和理论模型,有助于我国文化产业政策的科学化和合理化。

文化产业 创造力 激励 供给侧优化

2015年12月中央经济工作会议提出了关于加强供给侧结构性改革的要求和部署,强调“要提高有效供给能力,通过创造新供给、提高供给质量,扩大消费需求”来推进社会经济发展。针对这一要求,文化部部长雒树刚在2016年全国文化厅局长会议工作报告中对2016年文化产业发展提出了“提升文化产业发展的质量效益,要贯彻落实中央关于加强供给侧结构性改革的要求”。基于此,供给侧改革成为文化产业未来发展的主体方向之一。按照文化产业发展的基本规律,文化产品乃文化消费市场之基本供给,文化产品的多与寡、优和劣决定着文化市场的供给质量。文化产业要达致供给侧结构性改革的要求和目标,必须在文化产品生产(内容生产)上予以优化和改善。文化创意产品属于创造性的产出,独特性与超越性是这类产品追求的重要品质,通过创新带来新奇的精神享受或开启新的产业链。[1]故之,提升文化产品的创造性,优化文化产业的供给质量,形成文化产业供给侧改革的新局面,必须充分激励文化产业创造力。

一、文化产业创造力的界定及供给优化作用

文化产业创造力并未脱离创造力基础理论的范畴。文化产业创造力只是创造力在文化产业语境下的一种新的表现形式。因此,从创造力的基础理论出发,来厘清文化产业创造力的概念和功能是必要的。理论上关于创造力定义的框架大致包含了四个层面,即“创造性的过程,创造性的产品,创造性的个人以及创造性的环境”[2]。有关创造力的属性,学界也大多从“个体方法论的创造力与社会文化系统论的创造力”“个体创造力与合作创造力”“科学创造力与艺术创造力”三个维度来阐释。那么,结合创造力的理论,关于文化产业创造力的基本属性为:①文化产业创造力研究是将创造力置于文化产业的视角下进行解读,以创造力在文化产业中的作用和机理为前提,以激励文化产业的创造力为目的,以重构文化产业政策体系为手段,因此,文化产业创造力的研究应置于社会文化视角,以系统论为基本方法论。②文化产业创造力激励以市场主体的企业为激励对象,且文化产业市场主体的创新团队又是由多个个体所组成,因此,文化产业创造力是个人创造力与合作创造力的结合,文化产业创造力更加侧重于合作创造力的激励。③文化产业的科技支撑以及文化产业的可持续发展不仅与艺术创造力的作用息息相关,也得益于科学创造力的作用发挥,因此,文化科技融合背景下,文化产业创造力是科学创造力和艺术创造力两者的融合体。

基于上述论证,我们将文化产业创造力界定为:文化产业创造力是基于社会文化视角的对文化产业发展具有供给优化功能的,涉及科学和艺术领域的创造力,它最终表现为文化产业中的个人和市场主体的产生创造性文化产品的能力。这一界定,阐明了文化产业创造力的基本属性,揭示了文化产业创造力的本质表现,厘清了文化产业创造力对于文化产业发展的作用。文化产业创造力对于文化产业发展的供给优化功能体现在以下两个方面:提升文化产业供给质量,淘汰过剩和低下文化产业产能;创造文化产业新型供给,扩大高效和优质文化产业产能。通过文化产业创造力的激励,构建结构合理、门类齐全、科技含量高、富有创意、竞争力强的现代文化产业体系。

二、文化产业创造力的激励理论模型

有关创造力能否通过激励(譬如奖励)得到提升,在创造力的初期研究中呈现出完全相反的结论,即所谓的阻碍论和促进论。以阻碍论为研究结果的学者通常认为,由于创造力的产生和发挥主要受创造者个人的内部动机所决定,而外在激励或者奖励条件只会削减创造者创造力的内在动机,从而阻碍创造力的生成和发挥;另者,以促进论为研究结论的学者普遍认为,创造力归根结底是一种行为方式,它与学习或者工作等其他行为并无明显差别,因此,外在激励或奖励对于创造力会产生良好的促进作用。

随着创造力理论和实践研究的深入,现今的创造力研究通说认为:应摒弃绝对的阻碍观和绝对的促进观,外部激励能否促进创造力由多种要素综合决定。研究者们对于外在激励与创造力之间的关系研究也更加深入。综合学界有关创造力与外在激励(尤其是奖励)之间的关联性研究,笔者在借鉴创造力激励模型的基础上,构建了文化产业创造力激励的理论模型(见图1)。

图1 文化产业创造力激励理论模型

其一,文化产业创造力激励理论模型之构成。①文化产业创造力激励的属性。激励的属性分为三个部分,即激励的形式、激励的条件和激励的附加意义。激励的形式分为精神激励形式和物质激励形式;激励的条件分为任务式激励和表现式激励;激励的附加意义分为自主性激励意义(积极意义)和控制型激励意义(消极意义)。②文化产业创造力激励的中介变量。中介变量即从激励到创造力产生之间的中介载体,包括了认知和动机两个中介载体。其中动机可以分类为内在动机和外在动机;认知分为好的认知和不好的认知。③文化产业创造力激励的调节变量。调节变量,即激励通过中介产生创造力的过程中对于创造力的结果产生影响的要素,是指创造力激励的处境,主要涵盖了创造力激励的社会环境和个体的状况两个方面。④文化产业创造力的属性。创造力的属性主要从创造力的视角、创造力的层次、创造力的领域等三个维度展开论述。在创造力的视角方面,主要分为个体创造力、团体创造力与合作创造力,其中团体创造力等同于合作创造力。在创造力的层次方面,有学者将其分类为微创造力、小创造力、专业(领域)创造力和杰出创造力。

第二,文化产业创造力激励理论模型之机理。①激励路径一:采取精神激励方式、表现激励条件和自主性激励意义的激励,来影响文化产业创造主体的内在创造动机,辅之以文化产业创造主体良好的认知,将会产生文化产业所需要的各种类型的创造力。②激励路径二:采取物质激励方式直接作用于文化产业创造主体的外在动机,或者通过外在动机直接产生文化产业所需要的创造性的产品,或者通过外在动机影响文化产业创造主体的内在动机继而产生创造力。③激励路径三:采取物质激励方式来促使文化产业创造主体产生良好认知继而让其具备内在动机,然后产生文化产业所需要的创造力。当然,无论是精神激励方式还是物质激励方式,对于文化产业创造主体来说,个体主义的社会环境和创造个体良好的人格和外在偏好等都是有利于创造力的产生的(见图1)。

三、文化产业创造力的激励影响要素

在文化产业创造力激励理论模型和激励路径中,文化产业创造力的激励影响要素是其关键连接点,决定了激励的最终效果,继而决定了文化产业创造力的生成和质量。

1.影响因素一:激励的属性

文化产业创造力激励的属性在激励形式上包括精神激励与物质激励,在激励条件和附加意义上表现为自主创新性激励与强制创新性激励。首先,在激励形式上,按照创造力激励的激励形式来看,精神激励肯定是有利于创造力,而物质激励形式作为非社会激励在具备良好的附加意义的情况下亦能促进创造力。另一方面,文化产业的创造主体为公司,其以经济利润为主要目的,金钱激励对于市场经济主体来说更具有吸引力和激励作用。因此,文化产业创造力的激励方式应是精神激励与物质激励的结合。其次,从激励的条件和附加意义,依据创造力激励的激励条件和附加意义来看,表现式激励条件和自主性激励附加意义更能促进创造力。这里的表现式激励条件和自主性激励意义是相对于任务激励条件和控制性激励意义而言的,在文化产业语境下,所谓的表现式激励条件和自主性激励意义表现为文化企业对于创造和创新的追求来自企业自身的利益、需求、发展和规划的追求,且这种追求的方式是一种主动性的方式,不是迫于他人的意思而进行的行为。这种对创造和创新的兴趣来自于文化企业抢占市场份额和地位、优化企业结构、提升企业原创力、获得经济利润的目的,是一种自主创新性激励。而所谓的强制创新性激励条件和附加意义,是指文化企业基于他人的意思而进行的创造和创新行为,或者因为行政命令的压力、或者单纯为了行政奖励而非出于企业自身优化进行的创造和创新行为。

文化产业创造力的激励形式应是精神激励与物质激励相结合,激励条件和意义应为自主创新性激励。对于精神激励,包括了表扬、积极评价、能力承认、给予地位等,在文化产业语境下则表现为两个层面,一个层面涉及文化产业主体即文化企业的社会影响力、企业荣誉等,另一层面涉及企业员工的精神利益,员工个人荣誉、个人社会地位、员工在企业中的地位等。关于金钱激励,同样关涉到两个方面:一个方面,文化企业以利润追求为终极目标,因此物质激励符合企业主体的价值追求;另一方面,对于企业员工而言,经济利益同样是大部分文化企业员工的重要目标之一。因此,文化产业创造力的激励形式应是精神激励与物质激励相结合。在激励的条件和意义方面,对于文化企业而言,抢占市场份额和地位、优化企业结构、提升企业原创力、获得经济利润是其成立和发展的根本目的,因此来自企业内部需求的创造和创新行为是企业的必然选择。尤其在充满竞争的市场经济条件下,文化企业更应从自身地位、发展现状和发展规划的角度来加强企业的创造力。因此,文化产业创造力的激励条件和意义应为自主创新性激励。

2.影响因素二:激励的中介

文化产业创造力激励中介与创造力激励相同,与激励的属性连为一体。文化产业创造力激励中介在动机上表现为内在创新动机和外在创新动机,在认知上表现为对创造的正确认识和对创造的错误认识。依照理论模型中介变量的阐述,内在动机有利于创造力是因为社会激励属于创造者内在的需求,附有积极意义的外在动机能促进创造力是因为非社会激励(物质激励)附有了自主性的积极意义,因此,动机中介变量与激励的属性密切相关,两者连为一体。文化产业创造力的激励中介动机同样如此,文化企业和企业员工内在创新动机与社会激励形式相辅相成,有利于创造力的激励;外在动机则处于分化状态,附有积极意义的自主创新性外在激励(物质激励)则因为附有了企业自主创新的积极意义从而将这种外在动机转化为内在动机对创造力有了促进作用。反之,强制创新性意义的外在激励和外在动机则不具备促进作用。关于认知方面,在文化企业的组织层面,企业好的认知表现为对于创造和创新有着正确的认识,对于创造和创新与企业发展之间的关联性认识较强,不好的认知表现则体现为对于创造和创新没有充分和清晰的认识,遵循传统制造业的发展模式和思路,不重视创造和创新对于文化企业发展的重要作用;在企业员工层面,员工的认知也分为好的认知表现和坏的认知表现,即员工个体对于创造的认识。在最新的研究成果看来,认知的作用不容忽视,毕竟,创造力的中介变量已由原来的单路径模式转变为认知+动机的双路径模式。因此,文化产业创造力激励的中介变量既包含了动机中介也包含了认知中介。

文化产业创造力在激励中介的选择上应为内在创新动机,且外在创新动机应为附有内化为内在创新动机的积极意义,在认知中介方面应为对创造有正确的认识。正如上文所言,内在动机促进创造力,因此文化企业在动机的选择上应为内在创新动机,而在外在动机的选择上,应为附有积极意义的外在创新动机。申言之,文化产业的激励应以刺激文化企业的内在创新动机和自主创新动机为主。再者,激励通过影响认知继而影响动机来促进创造力,因此,对于文化企业而言,在认知方面的表明应为对于创造和创新有良好的认知。文化企业应深刻认识到创造是企业生存和发展基石,摒弃传统制造业的发展思路和模式,充分重视企业的原创力和创造性。同理,外在的激励也应以促进企业对于创造和创新的良好认知为目的。

3.影响因素三:激励的环境

创造力激励调节变量中的社会背景在文化产业创造力领域表现为文化产业创造力激励的社会环境。在创造力激励的调节变量中,有关社会背景和环境主要被区分为个体主义的社会环境和集体主义的社会环境。具体到文化产业,文化企业在创造和创新进程中也处在社会大环境中,社会整体的环境状况影响着文化企业的创造和创新行为。哪一种社会环境会促进文化企业的创造和创新积极性,而哪种社会环境却不利于文化企业的创造和创新兴趣,这是文化产业创造力激励必须考察的关键点,也是文化产业创造力激励手段和目标必须瞄准的方向,即文化产业创造力激励要为文化企业创造一个更利于创造和创新的环境。

个体主义的社会环境更利于文化产业创造力的激励。按照创造力激励的研究,个体主义的社会环境更利于个体创造力的生成、表现和发挥,即“个体主义文化比集体主义文化更有助于创造力的表达”。[3]研究表明,与集体主义自我进行比较,个体主义自我可能更有利于创造力的生成、表现和激发。因为个体主义自我可能会要求自己有更多的个体自我决定和责任感,会使得个体对自身想要达到的目标和解决的问题付出加倍的努力,可能不会出现集体主义自我下的“责任扩散”,个体这种集中精力、反求诸己的取向通常会带来较高的创造力水平。这一原理同样适用于文化产业的创造力激励,毕竟文化企业是社会整体的一部分,是市场经济的重要组成部分,各个文化企业之间存在着相互竞争的关系,个体主义的社会环境让文化企业对于企业自身在市场中的份额和地位有着更加强烈的得失心,这催生企业主体去积极创造;企业员工更是社会的个体,社会环境对其创造力的影响与创造力激励语境下完全相同,当然除了整体的社会环境之外,企业员工所在的企业创造和创新氛围也对创造者个人产生一定影响,本文无意在此深度阐释和赘述。

4.影响因素四:创造力的属性

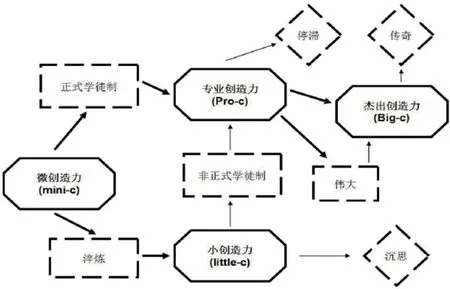

图2 创造力的4C模型

创造力可划分为微创造力(mini-c)、小创造力(little-c)、专业创造力(Pro-c)和杰出创造力(Big-c)。考夫曼和贝格托提出了一个创造力的4C模型[4](见图2)。①其中微创造力(mini-c)被定义为:对经验、行为和事件作出的具有新颖性和个人意义的解释,这一概念的核心是:在一个特定的社会文化背景下构筑对于个人知识和理解力的动态性和解释性过程。微创造力的分类拓宽了现行的创造力概念体系,承认了那些个人的观点和解释,描绘了所有创造者所拥有的初始创造力。②小创造力(little-c)则是指日常的(每天的)创造力,一种在每个人身上都可以找到的创造力。标准定义最适合小创造力,比如普朗克教授如此定义创造力:创造力是在天资、过程、环境中的互相作用,这些天资、过程、环境通常被个人或者团队生产一个可察觉的具有新颖性和实用性的产品。[5]③专业创造力(Pro-c),即超越小创造力的发展性和富于努力的进步,表现为任意创造性领域的专业性水平的专业技能。任一创造性领域达到专业程度知识的任何人都可能达到专业创造力状态,但并非所有在创造性领域的专业工作人员都必须达到专业创造力程度。同样地,一些人可能达到专业创造力水平但并不会每天都这样,而一些创造性领域的创造性表达可能没有足够的资金支持。④杰出创造力(Big-c)包含了清晰的,杰出的创造性贡献。能够用来被研究的人大多是权威性奖励的获得者或者被放在百科全书中的人。大多数理论集中于杰出创造力的概念,很多理论、思想和学说也致力于杰出创造力研究。

创造力的微创造力、小创造力、专业创造力和杰出创造力在文化产业中的表现可以分别解释为:社会公众的个体创造性思想和见解、基于创造力产生的创造性物品、专业领域内创造者的创造性商品、影响或决定某个行业的创造性作品、标准或技术。文化产业的发展依赖于社会公众所提供的智慧和创造力,因此微创造力是文化产业的重要铺垫,它是文化产业的孕育阶段。文化产业并非纯粹的形而上,它需要以物质或服务为载体,因此,将创造性的见解和思想转化为创造力产品的小创造力是文化产业的产品转化阶段;文化产业的生存和发展以市场化为基础,在市场经济条件下,文化产品只有符合了法律并得到社会公众承认和认可方能实现创造力的经济价值,因此专业创造力是文化产业商品转化阶段;至于文化产业的杰出创造力,表现为某个行业最具有决定性的作品、技术或标准,它的影响不仅仅波及到整个行业,而且会成为一种潮流和文化,而这种由杰出创造力产生的文化又会反馈至社会公众,因此杰出创造力是文化产业的回馈阶段。

四、结语

根据以上有关文化产业创造力激励的各种因素及各因素之间的关联性分析,笔者认为文化产业创造力激励主要受激励的属性、个人、企业特质、社会环境和创造力属性四个因素的影响,但基于个人/企业特质与激励的属性之间的密切关联,笔者将其概括为三个大的因素:文化产业创造力的激励本身的属性,文化产业创造力所处的社会环境,文化产业创造力自身的属性。

文化产业的发展要依靠文化产业政策来推动,文化产业政策对文化产业的发展至关重要,运用科学合理的文化产业政策来促进本国文化产业发展已经成为世界各个国家和地区文化产业发展的普遍规律。文化产业创造力属于文化产业发展的内容之一,故而,文化产业创造力的激励从根源上来讲,离不开文化产业政策的作用,正如联合国教科文组织在其公布的官方文件中明确,“文化产业政策可以促进创造性工作”。所谓文化产业创造力激励,归根结底是文化产业政策对文化产业创造力的激励,上文所述的文化创造力激励的影响因素是创造力语境下文化产业政策的内容、制定、执行的根本依据。因此,激励文化产业创造力的三大影响因素分别对应着文化产业的政策取向、政策环境和政策目标:文化产业政策取向,在文化产业创造力激励语境下决定着激励的属性;文化产业政策环境,在文化产业创造力激励语境下决定着激励的社会环境;文化产业政策目标,在文化产业创造力激励语境下决定着创造力的属性。

(作者单位:华东交通大学人文学院)

注释:

[1]魏鹏举.文化创意产品的属性与特征[J].文化月刊,2010(8)

[2]芦建英.对近30年来国内创造力研究论文的计量分析[J].自然辩证法研究,2008(6)

[3]Zha P, Walczyk J J, Griffith-Ross D A, et al. The impact of culture and individualism-collectivism on the creative potential and achievement of American and Chinese adults[J]. Creativity Research Journal, 2006, 18(3)

[4]Kaufman J C, Beghetto R A. Beyond big and little: The four c model of creativity[J]. Review of General Psychology, 2009, 13(1)

[5]Plucker J A, Beghetto R A, Dow G T. Why isn't creativity more important to educational psychologists? Potentials, pitfalls, and future directions in creativity research[J]. Educational Psychologist, 2004, 39(2)

猜你喜欢

杂志排行

中国出版的其它文章

- 基于PAD和纸书的幼儿阅读能力比较研究*本文系上海市哲学社会科学规划基金“数字阅读对儿童阅读能力的影响研究”(2012BTQ002)研究成果、上海理工大学人文社科攀登计划“平板电脑对儿童阅读习惯与兴趣的影响及引导策略研究”(15HJPD-A03)的阶段性成果

- 转型出活力 特色铸品牌——访山东教育出版社社长刘东杰

- 从迁移到重构:2005~2015年报业组织结构转型研究综述*本文系国家社科基金项目“‘三网融合’背景下中国报业组织结构转型研究”(10BXW013)、教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中国报业发展战略转型研究”(2008JJD860220)中期成果之一

- 文化企业融资现状、问题及对策研究——基于宁波文化企业的调查

- 出版要闻

- 业界动态