贺棣秋推介词 “图像转向”的意义——关于贺棣秋的雕塑《新样板戏系列》

2016-11-10推介人鲁虹RECOMMENDERLUHONG

推介人:鲁虹 RECOMMENDER: LU HONG

贺棣秋推介词 “图像转向”的意义——关于贺棣秋的雕塑《新样板戏系列》

推介人:鲁虹 RECOMMENDER: LU HONG

RECOMMENDATION ON HE DIQIU' S WORKS

MEANING OF "IMAGE DIVERSION" - ABOUT HE DIQIU' S SCUPLTURE, THE NEW MODEL PLAY SERIES

第一次见到贺棣秋的雕塑作品《新样板戏系列》是在艺术家李磊的画室里。因为我最近正在为策划“历史的图像”展览而四处寻找艺术家,所以我赶快向李磊要了联系他的方式。在我看来,贺棣秋的作品通过对于历史性的图像的再处理,不仅成功地消解或反思了历史性的神话,而且完成了对更新内容的表达。

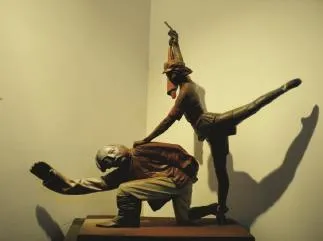

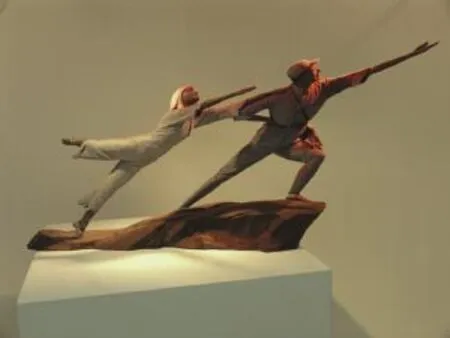

我们知道,所谓“样板戏”乃是所谓“文革旗手”江青亲自抓的,其目的是要以特定的“政治意识形态”改造传统京剧,进而为她所强调的“革命文艺”创作确立基本的原则。在这样的前提下,艺术创作的题材不仅限定在极端革命化、政策化的范围内,就连创作的手法也被严格限定了。所谓“三突出”“红光亮”“高大全”等模式就是这样出笼的。正因为如此,在前些时有关“京戏进课堂”的大争论里,许多对“文化大革命”有着痛苦记忆的人,都强烈要求用传统优秀戏剧取代“样板戏”,其心情不难理解,因为有些住过“牛棚”的老同志甚至一听到“样板戏”都会回忆起“文化大革命”挨斗的经历。毫无疑问,作为一个“70年代生人”,青年艺术家贺棣秋当然没有对于“文化大革命”的切身感受。他也不可能按照当时艺术领导机构的政治性要求,去作忠实于样板戏“原内容”的艺术表达。从本质上看,他所表达的并不是“样板戏”本身。实际上,他在成功地消解“三突出”“红光亮”“高大全”等创作模式时,也完成了去政治化的表述。换言之,样板戏本身只是贺棣秋必须使用的元素,但他最终以自己的独有方式“洗劫”和“扭曲”了原有的意向,传达了新的意旨。按照法国理论家巴特尔的说法,他是在原来神话的基础上创造了全新的神话。其中体现了一种新的文化信息,很值得我们认真体味。

在一篇《创作自叙》中,贺棣秋谈及了他创作《新样板戏系列》的想法起源于1997年看到了一本介绍《红灯记》的小册子。他当时的感觉是,“样板戏”就像云一样离他十分遥远,而当时的政治背景也完全消失了。在今天这个充满大消费气氛的文化背景中,“样板戏”在很大程度上变成了青年一代的文化消费符号。他们根本不可能像当年的观众那样,怀着“革命”的激情去欣赏“样板戏”。从中,他既感到了理想缺失的可怕性,又感到了过去那宏大理想不着边际的痛苦,而他创作《新样板戏系列》,一方面是为了调侃、嬉戏空泛的宏大理想,另一方面又希望呼唤具有实际意义的新文化理想诞生。正是基于这样的想法,在通过电脑的帮助后,他借鉴了时尚的元素,具体说是采用了造型夸张、拉长压扁、幽默风趣与色彩表现等多种修辞手段来进行自己的艺术塑造。于是,意义最终转化为形式,不仅耐人寻味,给不同背景的人以不同的感受,而且特别具有个性化的艺术风格。其中,最突出的是图像的呈现方式已完全不同于经典的现实主义雕塑。这一点人们只要加以认真比较并不难发现。

近年来,我在很多地方与文章中都谈到了“图像转向”的问题,但可惜有人并不仔细阅读我的相关阐释,而是想当然地认为,我是要青年艺术家们按时尚的变化选择新的图像去创作,去媚俗,去赶时髦,去迎合市场,甚至可以不顾意义与技术的表达。不过这只是他们的理解,并非我之本意,于是才有人提出了“超越图像”的说法。记得在相关展览的开幕式上我已明确说过,如果针对“图像代表一切”的说法,我理解“超越图像”的含义,但对于造型艺术而言,图像显然是不可超越的。在我们这个时代,商业符号与大众文化无所不在、数码器械也十分普及,因此“图像转向”是一个谁也必须面对的事实。而作为批评家与学者,更重要的是顺应形势的变化去研究:在具体的艺术作品中,支持“新图像”产生的新“文本”究竟是什么?(因为并没有无文本的图像)它又如何导致了艺术技巧的转换?(因为具体的图像总得依靠具体的技巧来表现)这当中传达的又是什么样的文化信息?还有一点,即我们面对的视觉文化的基础已经发生了哪些重要变化?我认为,贺棣秋用他的作品再一次说明,观念与意义的表现只有转化为具体的、可感的、实在的艺术语言才能成立,否则只是子虚乌有的东西。其实,在贺棣秋的作品里,形式与图像就是观念,观念就是形式与图像,这两者是合二为一的。因为他绝对不可能借用旧有的形式与图像进行他的艺术表达。对于这一点,人们难道还有什么疑义吗?

贺棣秋《新样板戏系列之龙江颂》 树脂着色 195cm×195cm×92cm 2007年

2008年6月1日于深圳美术馆

棣秋访谈

塑开始异化

AN INTERVIEW WITH HE DIQIU THE BEGINNING OF DISIMILATION OF SCULPTURE

访谈人:段君、贺棣秋 访谈时间:2008年6月

INTERVIEWER AND INTERVIEWEE: DUAN JUN, HE DIQIU DATE: JUNE, 2008

贺棣秋《梦游症M》(悬空) 树脂着色 尺寸可变 2011年

段君(以下简称“段”):雕塑自二战以来,对社会形势的反应通常偏慢。你的雕塑(包括摄影),一向具有很强的社会批判性。你认为当前中国社会有哪些主要问题和领域,需要雕塑家的批判工作?

贺棣秋(以下简称“贺”):的确,“批判”这个词在当代很吸引人,一方面把人引向真理,一方面赋予了某种意义的话语权。“批判”的“判”可以作两种理解:判决和判断。判决是一种裁定,判断是一种分析辨别,具有独立的理性思维;对于批判的不同理解,会导致我们作出不同的批判方式,当然我们一般的理解倾向于后者。艺术对社会的批判,很难确定从什么时候开始。很多艺术家都会批判一下社会的弱点,但社会批判仅仅是业余而已,套用维特根斯坦论哲学的一句话:所有的艺术都是语言(形式)的批判。波依斯提出的“社会雕塑”不仅是一次艺术的观念革命,也是一次雕塑家角色的革命。他参与了很多社会活动,尽管波依斯强调他不是政治家,一切是为了“艺术”。西方对知识分子的讨论,也增强了艺术家对社会的责任感。

段:你印象中比较深的还有哪些知识分子做过此类工作?

贺棣秋:像早期的金霍耳兹和后来的汉斯哈克,汉斯哈克借鉴了新闻批评,使他的事件针对性和事件时效性很强。在中国历史上富有批判力的是文人(像鲁迅以批判而成为大师,成为了文人社会批判的一面旗帜),而不是雕塑家。雕塑家的“独立性”不够,雕塑在古代是墓葬雕塑和宗教雕塑,五四以后引进西方雕塑都是对雕塑语言自身的关注,20世纪90年代开始有了社会批判性的雕塑家。

段:你认为为什么恰恰在20世纪90年代会出现批判性的雕塑家?

贺:我刚才讲到批判的理性与独立性的特点,这些特点是和社会的整体状况有关的。经济的发展、社会环境的宽松(“文化大革命”就决不会产生有影响的社会批判性雕塑家)以及个体意识的增强,都为批判性雕塑家提供了生长的土壤。特别是个体的独立性,它是理性批判的基础。我发表在2004年《雕塑》杂志上的一篇文章提到“个人创新”的问题正是基于这点:当代社会的发展为“个体”创造了条件,我们不必一定要一窝蜂,陷入到时代的一种“群氓”特征当中去。

段:都去批判或关注的问题,通常具有“政治上正确”的意味。以“政治上正确”的名义,要求艺术家必须参与某些事情,的确过于强制。中国目前的问题是:民众仍然不清楚政治上如何才算正确?雕塑的公共性能否对此有所提示?

贺:2006年我在南京做了一件反映南京大屠杀的雕塑和行为图片相结合的作品。像这种题材的展览,一般都是政府组织的,而且所有论述这件事的文章,给我们的感觉好像都是政治宣传。我当时的想法是以个人身份,学术地、自由地表达这件事情,因为在中国只要涉及这种题材,别人就说是政治的不学术的,不像西方人把奥斯维辛搞得好像只学术不政治似的。而这次展览跟政府没任何关系,地点在南京,没别的地方,所以我觉得有自由表达的可行性和针对性。结果展览没一小时,就有人举报并给撤了下来。

贺棣秋《新样板戏系列之红色娘子军》 树脂着色 160cm×87cm×225cm 1997年

贺棣秋《新样板戏系列之智取威虎山》 铁、树脂着色 86cm×47cm×49cm 2007年

贺棣秋《新样板戏系列之龙江颂》 树脂着色 95cm×195cm×92cm 2007年

贺棣秋《新样板戏系列之白毛女》 树脂着色 50cm×70cm×92cm 2009年

段:我看到你作品的底座,已经不再像传统雕塑那样刻意制造距离感,而是具有较强的适应性和随机性,比如《轨道三号线》,底座可因地制宜,替以条凳或其他实体,雕塑成为真正能与现实场所发生关联的物件。《轨道三号线》具体指向怎样的问题?

贺:这是个比较专业、也比较深奥的问题,要长篇大论,这里就简单说说吧。传统雕塑的距离感,是由它的纪念性和装饰性决定的,它的推动力是外在的,包括像米开朗基罗这类大师。现代雕塑逐渐从传统中走了出来,内在的因素开始起决定作用,但是仍需要固定的场所,一旦离开,它将独立出来甚至被排斥。随着观念艺术对雕塑的影响或雕塑的自我改造(如波伊斯),雕塑开始异化。一件雕塑将与所有它者展开对话,并试图和它者联接起来,成为一个新的它者。

段:这是否意味着当代艺术使雕塑的内外在因素发生了中和?一个新的它者的出现,对你个人的创作历程而言,具有怎样的意义?

贺:可能是时代发生了变化,个体自我选择的能动性也开始变得重要。我需要不断有新的东西来刺激和提醒自己,对艺术家而言,改变即意味着超越。

段:“文革样板戏”矫揉造作,属于政治阴谋,如同“文革美术”,本身没有任何价值。只有作为反思的材料,它才有存在的必要。“文革样板戏”比较重要的特征,是它对过去样式的改造,我知道你将“文革样板戏”视为“与现实有某种关联的历史文本”,那么《新样板戏系列》对“文革样板戏”有何“改造”之处?

贺:样板戏造作应该归结为京剧的造作(唱京戏的要骂我了)。我记得小时候我姐带我去看京戏,我都在玩别的,到现在我都不爱看那些东西。这里我想顺便提一个不同的看法:据我的了解,样板戏的政治阴谋是第一个剧目《沙家浜》之后才带上的,《沙家浜》的演出取得很大成功后才引起了江青的注意。而且有些剧目解放前就有了,譬如贺敬之的《白毛女》。我们不可能否定那个时代所有人的政治真诚,就像现在的愤青,我们不可能否定所有愤青的真诚。一件艺术品和它的时代特别是政治的复杂关系,对我们这些实践的人来说那是理论研究者的事,也就是说可能我们很厌恶那个时代的政治,但未必一定厌恶作品中的形式,可能我们会借鉴也可能我们借用。形式是中性的,就像红色可能有很多种涵义,但也可能没有任何涵义,一根线条可能有某种特定意义,但可能什么都不是。有些人哼唱样板戏仅是消遣,这说明它的政治性在这里是不存在的。还有些人之所以现在还看,是因为他们还真的喜欢。

贺棣秋作品背景资料:红色娘子军

段:我记得当时邱志杰在蔡国强《威尼斯收租院》事件时,比较客观地评价上20世纪60年代中期的《收租院》,认为不应该把《收租院》拔得那么高,因为它叙述的故事依据的是一种过于简化的阶级关系,在语言上也无甚贡献。邱志杰以半开玩笑的口气说道:我生也愚钝,不知道怎么修炼才能从任何一个雕塑上揭去时代标签,褪掉政治色彩。

贺:邱志杰的这段玩笑话显然混淆了感受与感知这两个概念,感受是一种体验,感知是知道和判断,而感知不一定会有感受。据说有些老同志一看到样板戏,就会想到以前恐怖的岁月,这是政治的强大影响。就像前一段时间京剧进教科书所引起的争议一样,显然一部分人无法接受样板戏“合法化”的事实。另外在我开始做这个题材的1997年,样板戏又开始流行了。除了政府的参与(可能性),还有社会上普遍对“文化大革命”或革命色彩的东西感兴趣。感兴趣的原因很复杂,有政治的、社会的、个人的,还有商业的推波助澜。

段:想请你具体回忆一下当时的情况和想法。

贺:20世纪90年代特别是后半期到当下,整个社会背景和社会情感是复杂的,偏离了“文化大革命”和80年代的单一和一窝蜂的〔尽管九十年代也一窝蜂的下海(指公务员或文人等)或赚钱〕样式。当时有很多艺术家在做“文化大革命”的图片拼贴,我在做这个系列时,就想改变这种图案性,把它们作为一个具体的对象,作为一个“现实”,在选择里面的情节时也力求与“现在”有关联。所以有些人看了我的作品后,觉得可以直接换成当下情景。这是一种具体可感的联系。

段:对雕塑比例的陌生化处理,是你作品的精彩之处,我尤其看重《梦游症》。你在前面已经提到,雕塑从传统向现代、向当代的转型,正是通过扩展场域完成的,《梦游症》已经介于非风景与非建筑之间,其中比例和形态失常的人物身体,似乎在改变和干涉现实空间,导致背景中的城市建筑反倒显得十分超现实。具体而言,人物手中的书有怎样的寓意?

贺:“书”按常规的理解是和枪对立的,如果它们并置在一起就很好玩了。

段:现在很多艺术家更愿意把作品定位为雕塑,而非装置。这一倾向同20世纪90年代的情况几乎正好相反,你认为其中有哪些原因?

贺:我还是愿意说我不太清楚。概念是为了方便交流,而不是为了概括,这是语言的局限性所决定的,它无法真正准确地概括。尽管人们都试图概括,想把复杂的世界简单化,就像具象和抽象的区分一样。区分并不重要,重要的是交流的简单方便。

贺棣秋简历| RESUME

1998年,毕业于湖北美术学院雕塑系,获学士学位。

2004年,结业于中央美术学院雕塑系硕士研究生班。

现居上海。

个展| SOLO EXHIBITIONS

2008年

“双面剃刀”,上海多伦现代美术馆,上海。

“色语”,021酒吧,上海。

2013年

“金枝玉叶”,嘉源海艺术中心,上海。

群展|GROUP EXHIBITIONS

2002年

影子xxx当代艺术展,上海。

2004年

第三届中国雕刻艺术节,惠安,福建。

2005年

“视觉惊艳”,明园文化艺术中心,上海。

上海国际城市雕塑双年展,明园文化艺术中心,上海。

“永恒的记忆”,上海美术馆,上海。

2005正大秋季当代艺术展,正大广场,上海。

“奢时代——雕塑艺术预言”,天津。

拆?拆!拆——当代艺术展,北京。

“开放的空间”,杭州。

2006年

“里应外合”,南京国展中心,南京。

“超验的中国”,阿拉里奥画廊,北京。

“变异“,RAT井画廊,上海。

2007年

聚焦70后沙龙展,上海。

抽离中心的一代——北京798艺术节主题展,北京。

上海中青年艺术家推荐展,上海。

人·社会·自然雕塑艺术展——第三届宋庄艺术节,北京。

第一视觉新春沙龙展,上海。

“艺术智造”,上海。

2009年

“时间的意态”,上海。

IN中国当代青年美展,上海/首尔。

“中国病人”,纽约,美国。

“历史的图像”,深圳/武汉。

社群——北京798双年展主题展,北京。

新格局—当代艺术邀请展,上海。

Recess当代艺术展,纽约,美国。

回顾与展望——湖北雕塑艺术展,湖北美术馆,武汉。

2010年

“储存着童年”,上海。

平行世代——两岸艺术交流展,上海/新竹。

新星星艺术节,成都。

2011年

新星星艺术节优秀作品巡回展,长沙。

上海春季沙龙,上海。

艺术北京,北京。

上海当代艺术博览会,上海。

蒸馏艺术节,上海。

“拟像的碎片”,深圳美术馆,深圳。

2012年

对视——四人雕塑展,武汉。

“痕迹”,北京/上海。

不可言说——上海国际城市雕塑邀请展,上海。

2013年

行走十三雕塑展,厦门。

湖北首届青年雕塑邀请展,武汉。

对望——第55届威尼斯双年展平行展,威尼斯,意大利。

2014年

海派雕塑展,东华大学,上海。

纯粹快感——七人艺术展,嘉源海艺术中心,上海。

“漂移、海上”,中华艺术宫,上海。

“中欧之间——艺术在生活中”,罗马,意大利。

贺棣秋近照

获奖| AWARDS

2010年

新星星艺术节2010年度雕塑新人奖。

2013年

2013年湖北青年雕塑十佳奖。

收藏| COLLECTION

湖北美术馆、李磊工作室、operagallery画廊、99艺术中心等一些国内外私人和机构。

贺棣秋作品展览现场