服务业区位因素及区位分析

2016-11-10倪金星卢晓旭丁正山鸿王毅常夏洁

倪金星卢晓旭丁正山*钱 鸿王 毅常夏洁

(1.南京师范大学 地理科学学院, 江苏 南京 210023; 2.华东师范大学 地理科学学院, 上海 200241)

服务业区位因素及区位分析

倪金星1卢晓旭2丁正山1*钱 鸿1王 毅1常夏洁1

(1.南京师范大学 地理科学学院, 江苏 南京 210023; 2.华东师范大学 地理科学学院, 上海 200241)

即将修订颁布的《普通高中地理课程标准》首次增加了“分析现代服务业的区位因素”的内容标准,反映了服务业在当前国民经济发展中地位的提升和在地理教学中价值的彰显。本文从市场需求、劳动力、地价和企业竞租能力、交通运输条件、信息化水平、科技创新、生态环境、政策等八个因素分析了服务业的区位因素,并以上海金融服务业为案例进行区位分析,为课程标准“分析现代服务业的区位因素”的内容标准提供案例。

服务业;区位因素;区位分析

一、引言

“十二五”以来,我国服务业在国民经济中的比重稳步上升,2013年,我国服务业增加值占国内生产总值的比重首次超过第二产业,中国产业结构“三二一”

的格局初步形成, 2015年,服务业增加值占国内生产总值比重超过50%,达到50.5%,我国经济发展正步入服务经济时代。

表1 2006-2015年我国三次产业增加值占国内生产总值比重

从全球角度来看,世界银行统计数据表明,各国服务业增加值占GDP比重的均值,自2009年起便稳定在70%以上,远超60%的服务经济标准线,标志着服务经济全球化时代已经到来;从我国自身发展来看,改革开放以来我国服务业取得了较快发展,服务业增加值占GDP的比重从1978年的23.9%上升到2015年的50.5%,说明我国处于从工业经济向服务经济的转型期,宏观经济结构将发生质的变化[1]。

伴随着中国乃至世界范围内服务业地位的提升,服务业的地理教育价值也日益显现。即将修订颁布的《普通高中地理课程标准》首次增加了“分析现代服务业的区位因素”的内容标准,此项内容的增加显示了服务业在国民经济中的重要地位以及在地理教育中的学科价值得到地理教育界的认可。据此,本文梳理了服务业发展的相关理论,介绍服务业区位因素,并进行案例分析,以期为中学地理课程的服务业区位因素教学提供参考。

二、服务业的基本概念

服务业的概念起源于英国经济学家艾伦·费希尔的著作《安全与进步的冲突》中的“第三产业”概念,书中提出“第三产业”泛指旅游、娱乐、文化、艺术、教育、科学和政府活动等提供非物质性产品为主的部门[2-3]。随后克拉克将第三产业部门统称为服务业[4]。服务业的不断发展演进,衍生出新的服务业业态,如知识密集型服务业、生产性服务业、生活性服务业。但是服务业概念一直缺乏权威的定义,学者通常从宏观和微观的角度来定义服务业,宏观服务业指由所有服务行业所构成的行业群体;微观服务业指从事服务生产营销、经营或分配的个人或组织的总称[5]。在服务业与第三产业的认识上,两者既有共同点,又有差异,有时两者经常交叉使用。2000年,中国共产党第十五届五中全会直接将第三产业称为“服务业”。

服务业发展过程中出现了“现代服务业”概念。西方学术界并未提出过“现代服务业”这一概念,“现代服务业”概念最早出现的正式文件是党的十五大报告,报告指出“现代服务业是在工业化比较发达的阶段产生的,主要依托信息技术和现代管理理念发展起来的、信息和知识相对密集的服务部门”。也有学者分别从与传统服务业的区别、现代服务业特征、服务对象、信息技术等方面对现代服务业进行概念解释。

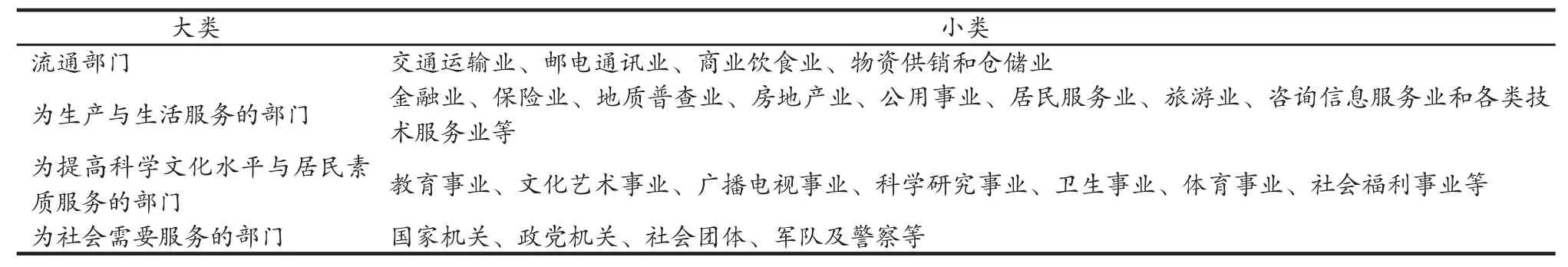

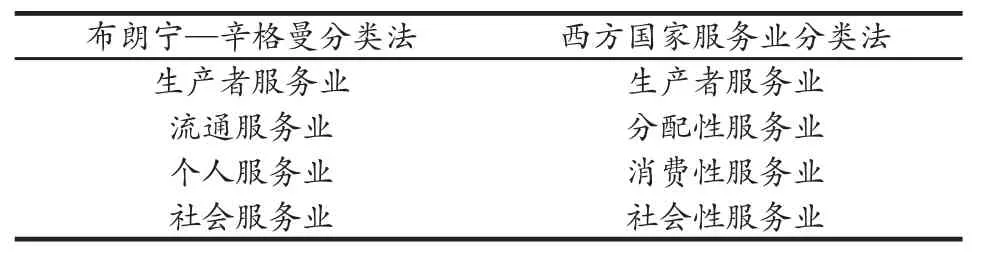

服务业是一个包含行业极多的产业,为服务业分类是复杂而困难的。研究者往往根据研究目的和分类标准对服务业进行分类。我国学者对于服务业分类研究基本是以统计局发布的《国民经济行业分类与代码》为蓝本,根据自己对服务业的定义与理解进行分类。我国《国民经济行业分类与代码GB 4754-1984》1985年首次发布(表2)。随着经济发展,服务业内部分化越来越明显,1985年制定的第三产业四分法越来越暴露出其局限性,经过了1994年、2002年、2011年三次修订(表3),第三产业的划分也发生变化,逐步适应经济发展新形势,并与国际产业分类接轨。目前国际上服务业分类标准主要有:根据服务活动功能划分、根据服务业在不同经济发展阶段的特点划分、根据服务的供给(生产)导向型划分、根据服务的需求(市场)导向型划分等,比较流行的标准分类方法主要有布朗宁—辛格曼分类法、联合国标准产业分类法(1990 年版)、北美产业分类体系(1997 年)等[6]。西方学者将布朗宁—辛格曼的分类方法进行综合提出了生产性服务业、分配性服务业、消费性服务业和社会性服务业四分法[7-9](表4)。其中生产性服务业是指为生产、商务活动和政府管理提供服务的部门,又称中间投入服务业,具有信息、知识和技术密集型的特点[10];消费性服务业,也叫生活性服务业,是指直接为个体消费者提供最终消费服务的部门[11-12];社会性服务业,也叫公共服务业,是指为整个社会群体提供各类公共性服务的部门与机构,其提供主体为政府或者非营利性组织,具有一定的政治色彩,目的并非以营利为主,而是以社会福利为主[13]。

表2 1985年《国民经济行业分类与代码GB 4754-1984》中第三产业分类

表3 1994年、2002年和2011年《国民经济行业分类与代码》中服务业分类体系比较

表4 布朗宁—辛格曼分类法和西方国家服务业分类法比较

服务业逐步成为国民经济的重要组成部分,在促进经济增长和社会就业等方面发挥着重要作用,并且服务业已成为衡量一个国家或地区经济现代化水平的重要标志之一。近年来,不少地方提出生产性服务业集聚化、生活性服务业便利化、基础服务业网络化、公共服务业均等化的发展方向和布局思路。集聚发展和均衡发展是服务业区位选择的不同类型。产业集聚可以创造集聚效应,许多省市鼓励发展多种现代服务业集聚区,包括中央商务区、创意产业园、科技产业园、软件园、现代物流园、产品交易市场等。对于服务企业来说,服务业发展首先要考虑的是区位因素问题;对一个城市、一个区域来说,就是要设法形成服务业发展的多方面区位优势,以促进服务业集聚发展和形成规模[14]。而均衡布局的要求主要来自于公共服务业,这是由社会公平原则决定的,为的是保证人人能平等获得最基本的发展机会,如义务教育、公共医疗、公共文化服务等,公共服务具有非营利性质,往往需要由政府提供服务,人口的分布和公共服务的市场需求、政府的公共产品供给能力就是其主要的区位因素。因此梳理影响服务业布局的区位要素,对如何合理布局各类服务业以更好地促进其发展具有重要意义。

三、服务业区位论研究进展

1.区位选择理论

从杜能的农业区位理论到韦伯的工业区位论,区位理论在不断发展完善,服务业区位理论的形成受到杜能和韦伯理论的影响。与服务业相关的区位选择理论包括:中心地理论、竞租理论、集聚理论、城市空间结构理论、福利经济学理论。

(1)中心地理论。中心地理论最早由克里斯塔勒在1933年发表的《德国南部的中心地》一书提出,书中认为中心地是指向居住在它周围地域(尤指农村地域)的居民提供各种货物和服务的地方,并阐述了中心地的数量、规模和分布模式,根据中心地的区位选择将其划分为三种模式,即市场最优模式、交通最优模式和行政最优模式[15]。中心地理论是关于零售业和服务业的区位布局、规模和空间模式的理论,因此也被称为经典服务业区位论。

(2)竞租理论。竞租理论是由美国经济学家阿隆索在《区位与土地利用:关于地租的一般理论》中提出,认为区位较为敏感、支付地租能力较强的竞争者(如商务服务业)将获得市中心的土地使用权,其他活动的土地利用依次外推。随着地租价格从市中心向郊外逐渐下降,市中心到郊外的用地功能依次为商业区、工业区、住宅区、城市边缘区和农业区[16]。

(3)集聚理论。集聚经济的概念由经济学家韦伯提出,集聚理论认为企业是为了节省成本而集聚[17],而后胡佛对韦伯的理论进行修正,提出企业集聚的主要成因是内在的规模报酬、本地化经济和都市化经济。另一学者波特认为竞争是产业集聚的重要原因,集聚可以提升产业竞争力和国家竞争力。服务业在城市的空间集聚现象尤为明显,城市中的CBD往往是服务业主要集聚地。

(4)城市空间结构理论。20世纪20到50年代期间美国学者对城市内部空间的功能进行了大量研究,先后提出了同心圆模式、扇形模式和多中心三种城市空间结构模式,三种城市空间模式都将中心商务区、居住区、通勤区作为城市的主要功能。20世纪70年代之后,西方城市发展进入后工业化时期,城市经济中服务业的地位逐步上升,城市功能在金融、文化、娱乐等方面的功能愈显突出,城市人口、工业、商业出现郊区化现象。城市空间结构理论总结了不同类型服务业的区位特征,对服务业区位研究具有理论参考价值[18]。

(5)福利经济学理论。福利经济学是由英国经济学家霍布斯和庇古在20世纪20年代创立的。根据福利经济学原理,人的发展和社会发展对公共产品的需求是产生公共服务业的根源,并且由于市场本身的缺陷和市场失效,很多地方都无法有效和公平地提供公共设施,所以公共服务业主要由政府提供[19]。因此,政府在公共服务业空间布局的过程中应充分发挥主导作用,更多考虑社会公平,积极推动公共服务业布局相对均衡、水平趋于均等。

2.服务业区位因素分析

产业发展的区位因素随着时代发展而变化。在传统工业时代,工业企业考虑的传统区位因素主要有劳动力、资本、资源、能源、土地、交通运输、市场,21世纪以来,交通技术的改变和信息技术的快速发展及应用,突破了传统区位因素对区位主体的限制,信息的传输在时间和空间上的距离极大缩小,知识、信息、文化等新的区位要素出现,并逐渐成为区位的主导因素[20]。服务业自身的多样性与复杂性,其区位因素也具有多样性[21],不同学者对区位因素的划分的依据各不相同。根据前人的研究成果总结,服务业区位因素基本上包含市场需求、劳动力、人才和科技创新、交通运输条件、信息化水平、地价和企业竞租能力、生态环境、政策[22-27]等。

(1)市场需求。服务业企业在区位选址时必然会考虑所选区位的市场需求能否消化企业所生产的服务业产品,同时也会考虑潜在的可扩大的市场规模。对服务企业来说,市场需求越大,越是能够销售更多的服务业产品,企业生存下来的可能性更大[28]。例如万达广场作为购物、餐饮、文化、娱乐等多种功能于一体的大型商业综合体,其布局多在城市中心或城市人流量集中或汇集方便的地方,因为需要存在一个较大的消费市场(腹地)以支撑整个商业综合体的运营。一个地区的市场需求与地区的人口数量、经济发展水平、居民收入等因素紧密相关。人口越多、经济水平越高、居民收入越高,市场需求越大。人们对于各种服务活动的要求和需求越来越高,越来越具有个性化,服务业内部的分工也会更加细化和专业化,从而带来规模经济和生产技术创新[29]。

(2)劳动力。不同类型的服务业对劳动力的需求层次不同,促使其区位分布不同。知识密集型服务业,比如信息服务业、软件服务业、检验检测服务业、科技服务业等,往往对劳动力素质有着较高的要求,从业者需要具备更多的专业知识、沟通能力和创新能力,这类服务业在进行区位选择时,必要考虑高素质劳动力的供给,因此多集聚在高等学校、科研院所附近。而餐饮、商贸等消费性服务业则对劳动力素质要求较低,其区位选择的要求则相对宽泛。

(3)人才和科技创新。区域的科技创新能力与高科技企业、研发机构、高等院校和研究院等紧密相关,较强的科技创新能力能够吸引现代服务业的集聚。具备良好的创新制度环境(比如健全的知识产权保护体系)是吸引更多研发型企业和科技创新人才集聚的基础要素。如众多的大学科技园的布局就源于人才与科技。一些大学科技园布局在高等院校集中的区域,源于人才和科技因素,而有些大学科技园则布局在一些科技创新实力较强的地区,如常熟国家大学科技园是全国县级市中首家国家级大学科技园,是由常熟市人民政府与南京师范大学、东南大学等19所高校合作共建的,科技创新和政策扶持则成为其区位选择的重要因素。

(4)交通运输条件。完善的交通运输网络可以提高服务业空间布局的灵活性,促进空间集聚的形成。不同类型的服务业对交通条件的要求存在差异。消费服务型服务业如零售业需要在布局上能够使客户方便快捷到达,主要布局在市中心和片区中心;生产型服务业靠近高速路、快速路布局,主要考虑到方便就业者通勤,易于联系制造企业;交易管理型服务业需要方便快捷的面对面交流,多布局在市中心外围或交通枢纽;后台支撑型服务业对交通条件的要求较低,一般布置在低成本的近郊区[30]。2016年4月,民航局同意将湖北鄂州燕矶作为顺丰机场的推荐场址,交通运输条件是这个亚太地区最大的货运机场区位选址的重要因素,航班1.5小时飞行能覆盖经济、人口占全国90%的地区,而且铁路、公路、水路运输网络较为完善,能够实现水陆空联动[31]。

(5)信息化水平。通信设施的可获得性及成本,包括电话、网络等有线和无线信息设施的可获得性往往成为现代服务业区位选择的重要因素[32]。信息技术的发展为长距离的交流提供了可能性,并刺激了更大规模、更大范围的交流和集聚,使服务业区位选择更加自由,推动着服务业区位向着更加合理优化的方向进行选择[33]。针对上海市区办公楼宇空间布局的研究表明,办公楼宇区域出现多中心布局特点,主要原因在于信息技术因素的影响,并且与其布局与生产性服务存在一定的空间错位[34]。企业总部布局在区位条件优越的地方,而生产则分散于各地,企业内部管理仍然井然有序也受益于信息化水平。

(6)地价和企业竞租能力。不同的服务行业因付租能力的不同而选择不同的区位,付租能力较高的先进生产服务业往往布局在条件最为优越的城市中心区,而占地面积大、付租能力低、对信息和市场不敏感的服务业一般布局在城市的近郊区[35]。以京东仓储库房为例,2015年京东上海青浦库房搬迁至昆山,是青浦土地在竞租中价格提高和仓储库房的竞租能力相对下降的原因,亚马逊2006年所建苏州工业园区库房于2012年搬迁至上海奉贤也是苏州工业园区地少价涨,超过了亚马逊库房的付租能力。

(7)生态环境。生态环境对服务业发展具有制约作用,一些对空气质量要求比较高的服务业部门,在进行区位选择时就会受到一定的空间限制。尤其是高技术含量的产品生产及服务对环境质量要求较高。此外现代服务业对知识创造与高技术劳动力依赖性较强,为了吸引高素质人才,则要提供良好的居住环境。因此良好的生态环境是现代服务业区位选择的必要基础。如,作为“江南福地”的苏州常熟,其国家高新区致力于打造高端服务业品牌,其功能完备、生态优美、生活惬意、文化繁荣的环境则是其吸引人才,发展高端服务业的生态环境因素。

(8)政策。从政府机构的视角来看,政府要建立有序的市场交易和竞争制度,市场化程度和开放程度越高越能推动服务业的发展,政府不仅可以通过市场准入对服务业进行管制,还可以通过城市规划影响服务业的空间分布格局;从整体行业视角来看,地方政府制定良好的行业标准、财税、信贷和价格政策,为服务业发展创造了良好的市场秩序;从服务业企业视角来看,税收补贴、财政激励、专项扶持等针对服务业企业的地方政策也成为现代服务业区位选择的重要因素。苏州工业园区近年来在金融业发展政策方面不断创新,率先实施工商登记制度改革,推行“一照三证”并联审批制度改革,积极推进金融开放创新,外商投资企业资本金结汇管理方式改革试点,推进科技金融政策创新,金融业在政策支持下迅速发展壮大,截止2015年底全区集聚金融和准金融机构574家,为地方经济所作的贡献也越来越明显。是为政策效应。

四、上海市金融服务业区位因素分析

上海从清朝开埠以来,逐渐成为中国对外通商的重要口岸,内贸业务也随之繁荣。20世纪初国民政府时期,上海建成了以“四行两局”为中心的全国金融体系,发展成为远东地区的金融服务业中心,树立了上海金融中心的国际形象。宝贵的金融服务业发展历史奠定了上海市今天金融服务业的发展基础。上海陆家嘴金融贸易区是目前我国内地规模最大、资本最密集的CBD,是中国唯一以“金融贸易”命名的国家级开发区,是面向国际的现代化金融贸易区。2015年上海服务业增加值达到16914.52亿元,较2014年增长10.6%,服务业增加值占上海市生产总值的比重为67.8%。其中金融业增加值4052.23亿元,占上海市生产总值的比重为16.2%。可见金融服务业在上海市经济格局中具有举足轻重的地位。本文将从以下几个方面分析上海市金融服务业主要区位因素:

(1)市场需求因素。首先,从上海的自身来看,上海作为综合服务功能完善的大城市,经济非常发达,存在庞大的客户群,因而产生较大规模的金融服务需求。其次,从上海的周边经济发展来看,上海地处长三角,整个长三角地区人口众多,经济发达,是上海的经济腹地。可以看出上海具有得天独厚的区位优势。

(2)交通运输条件。上海市公交、地铁、隧道等交通配套设施齐全。陆家嘴金融贸易区内部和对外交通均十分便捷。上海市对外交通有虹桥国际机场和浦东国际机场两座国际机场,铁路运输有上海虹桥、上海站连接京沪高铁、沪宁城际、沪昆高铁,水路运输有外高桥、吴淞码头和洋山深水港,以上海为中心的长三角公路网密集分布。上海市全面快捷的交通网方便了金融服务业的区内外联系,也扩大了上海金融服务业的市场腹地。

(3)政府政策因素。上海市金融服务业的发展主要是在国家战略的支持和推动下开展的,尤其是在上海市金融服务业发展初期的1990年4月,中央政府宣布开发浦东,并设立陆家嘴金融贸易区;1992年10月,党的十四大明确提出“以上海浦东开发为龙头,进一步开放长江沿岸城市,尽快把上海建成国际经济、金融、贸易中心之一”;2009年中央政府批准了《国务院关于推进上海加快现代服务业和先进制造业建设国际金融中心和国际航运中心的意见》,指出应当以陆家嘴和外滩两大金融聚集区为核心进行建设;2016年《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出到2020年上海基本建成国际金融中心。可以看出上海金融服务业发展一直受到政府的高度重视,其国际金融中心建设离不开政府的推动和政策的扶持。

(4)人才供给。一个国际金融中心往往也是国际金融人才集聚的中心。由于现代金融产业的发展对金融人才的依赖有增强的趋势,因此,金融人才尤其是金融精英的集聚程度已经成为衡量金融中心国际竞争力的重要因素。上海是中国高等教育事业最发达的地区之一,高校云集,人才储备强大,目前,上海有普通高校 57所,复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、上海财经大学、东华大学、华东理工大学、上海外国语大学、上海大学等高等院校,为上海市金融服务业集聚提供了丰富的各类金融专业人才储备。上海经济发达、发展潜力巨大也吸引了大量高端人才。

[1] 夏杰长. 促进中国服务业发展报告2015——迈向“十三五”的中国服务业[M]. 北京: 经济管理出版社, 2015.

[2] Fisher A.G.B. Production, primary, secondary and tertiary[J]. Economic Record, 1939, (6): 24-38.

[3] Fisher A.G.B. A Note on Tertiary Production[J]. The Economic Journal, 1952, 62(12): 820-834.

[4] Clark C. The Conditions of Economic Progress[M]. Macmillan: 1st Edition, 1940.

[5] 丁正山,卢晓旭,尚正永.现代服务业规划的理论与实践[M].南京:南京师范大学出版社,2015.

[6] 方远平,毕斗斗.国内外服务业分类探讨[J].国际经贸探索,2008,24(1):74-78.

[7] 晁刚令.服务业分类统计核算研究[J].科学发展, 2010,(10):35-53.

[8] 柳成洋,曹俐莉,李涵.服务业分类研究[J].世界标准化与质量管理,2008,(6):49-53.

[9] 姚永玲,陈卓咏.服务业分类方案探讨——以北京市为例[J].经济管理,2008,30(6):88-93.

[10] 申玉铭,邱灵,尚于力,等.京沪生产性服务业比较研究[J].地理研究,2009,28(2):171-180.

[11] 路红艳.国外生活性服务业发展的政策措施及启示[J].商业现代化,2013,11(32):156-158.

[12] 蒋丽.广州生活性服务业空间分布、成因与城市空间结构发展[J].城市观察,2014,(2):140-149.

[13] 刘筱,闫小培.公共服务业供应模式及其与城市管治的关系——以广州为例[J].地理研究,2006,25(5): 815-824.

[14] 张诚.中国服务业外商直接投资的区位选择因素分析[J].财经研究,2008,34(12):38-52.

[15] 沃尔特•克里斯塔勒.德国南部中心地原理[M].常正文,王兴中,译.北京:商务印书馆,1998.

[16] William Alonso. Location and Land use[M]. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1964.

[17] 阿尔弗雷德•韦伯.工业区位论[M].李刚剑,陈志人,张英保,译.北京:商务印书馆,1997.

[18] 张文忠.经济区位论[M].北京:科学出版社,2000.

[19] 许崴.试论福利经济学的发展轨迹与演变[J].国际经贸探索,2009,25(12):30-33.

[20] 方远平,闫小培,陈忠暖.服务业区位因素体系的研究[J].经济地理,2008,28(1):45-48.

[21] 方远平,闫小培.服务业区位论、概念、理论及研究框架[J].人文地理,2008,(5):18-22.

[22] 赵群毅,谢从朴.都市区生产者服务业企业区位因子分析——以北京为例[J].经济地理,2008,28(1):40-45.

[23] 方远平,闫小培,毕斗斗,等.转型期广州市服务业区位演变及布局特征[J].经济地理,2009,29(3):20-26.

[24] 王海文.服务业地理空间研究进展与文献述评[J].地理科学进展,2010,29(2):73-81.

[25] 柳坤,申玉铭.国内外服务业地理研究进展[J].人文地理,2013,(1):54-61.

[26] 张文忠.大城市服务业区位理论及其实证研究[J].地理研究,1999,18(3):50-58.

[27] 周侃,申玉铭,任旺兵.中国服务业政策效应及其影响因素[J].地理学报,2011,66(10):61-73.

[28] 宣烨.本地市场规模、交易成本与生产性服务业集聚[J].财贸经济,2013,(8):117-128.

[29] 杨以文.企业家精神、市场需求与生产性服务企业创新[J].财贸经济,2013,(1):110-117.

[30] 陈绪冬,潘春燕,黄际恒.服务业布局的新趋势、新分类及新模式——交通视角下的服务业布局研究[J].规划师,2013,29(7):101-104.

[31] 罗松松.顺丰为什么一定要建机场?[EB/OL] http://www.jiemian.com/article/622122.html. 20160423,20160501.

[32] 方远平,闫小培.信息技术影响下服务业区位研究述评与展望[J].云南地理环境研究,2007,19(6):71-76.

[33] 陈秀山,倪小恒.信息通信技术对服务业布局的影响分析[J].中国软科学,2006,(4):114-122,134.

[34] 宁越敏.上海市区生产服务业及办公楼区位研究[J].城市规划,2000,24(8):8-11,19.

[35] 陈泽鹏,李文秀.区域中心城市服务业空间布局实证研究[J].广东社会科学,2008,(1):32-37.

(责任编校:周晓辉)

国家自然科学基金重点项目“区域空间结构演化机理与模式体系构建研究”(项目号:41430635)。

* 通讯作者,丁正山,dingzhengshan@263.net