浓情曹杨“第一村”

2016-11-09姜浩峰文并摄

◎姜浩峰/文并摄

浓情曹杨“第一村”

◎姜浩峰/文并摄

“曹杨新村好风光哦,白墙壁,红屋顶,石子路铺得平,哎哟走路真称心……”当年一曲小调曾传唱上海。中国第一个工人新村——曹杨新村,历经整整65年的岁月变迁,从最初的规划设计,到建设五角星型社区布局的曹杨一村,再到多次加建、扩建和改建,从一村、二村到五村……八村,乃至2010年代建造的商品房,各种富有年代感的住宅汇聚曹杨环浜周遭。

当岁月进入2016年,曹杨新村更新项目列入上海中心城区城市更新试点,打通环浜绿地岸线,整体改造开发曹杨一村等方案,已提上议事日程。

花园城市的民居典范

旧式里弄、新式里弄……人们印象中的上海民居,大约源于旧上海的风情,一种殖民地姿态的华洋杂糅。让人记忆犹新的上世纪90年代8分钱上海民居邮票,就是典型的青砖石库门里弄画面。现实中,我们如今还能看到的,比如位于陕西南路建国西路口的步高里,就是上世纪30年代法国开发商建造的民宅,然而弄堂口却又是显眼的中国式牌楼。还有建于1939年的上海新邨,位于如今的淮海中路1487弄,三层坡顶、局部有着简单几何图案装饰的房子,虽不是花园洋房,但每幢楼都有小阳台和小花园。这类上海民居,不胜枚举。步高里和上海新邨,虽说建筑年代差了几年,且建筑格局样式并不相同,可它们都是当年的中高档商品房,内里发生着诸如张爱玲写的电影剧本《太太万岁》这样的故事……

谁也不曾想到,如今再谈到上海民居的典范,人们会把目光移出黄浦、徐汇,投射到市区西北角的曹杨新村。或许在一些人眼里,普陀区只是城市的“下只角”,工人新村属于当年国家分配住房,显得简陋而档次不高。特别是采用水泥预制板等现代建筑材料,规整地一排排连起这个超大型居住社区,它是否具有美学价值?在当下又是否有回顾它的必要呢?同济大学城市规划学院的张松教授给了肯定的回答:这是当年政府的规划,市民宜居的典范,至今仍有参考价值。

同样代表上海

未进曹杨一村小区,便能惊讶于它的别样美丽。虽说是老公房,但它无需加盖三角形的顶,因为它本来就有顶;没有那么多煞风景的铝合金移窗,绿色的木头窗户,小小的,容纳下适可而止的阳光;依然保留的木质楼梯,非常亲切。这是不同于外滩“万国建筑博览会”,不同于石库门里弄的,另一类上海概念。亲水,有人情味儿,有点儿符合霍华德“花园城市”的设计理念,城市中带点儿乡村的味道,生态环境和人居氛围合理结合,这就是曹杨新村。它是适合大多数普通人生活的居所,生老病死的岁月,悲欢离合的故事,同样在此地发生,只是无需拿到银幕上去表现,平常日子而已。

在张松眼里,原本的上海民居,无论是江南水乡朱家角,还是后来法租界的石库门里弄,都是随着城市本身的肌理,自然而然形成的。而出自完整规划,却又如此有人情味的新村,曹杨新村堪称首次。

曹杨新村首期工程完工时,共建成楼房48幢,计167个单元,建筑面积32366平方米。从市区曹家渡到郊区杨家桥的公路称作曹杨路。因为这个大型社区靠近曹杨路,故定名为曹杨新村,首期完工的住宅,就称为曹杨一村。根据当时的住宅分配标准,新建住宅总共可安排1002户居民,所以也被人称为“1002户工程”。

之后,除了在曹杨地区继续建造工人新村外,上海市政府还分别安排在江湾、浦东、徐家汇等地,分9个基地建造大型社区,我们今日所见的杨浦区的凤城、鞍山、控江、长白新村,浦东新区的崂山新村,徐汇区的日晖新村等,都是继曹杨新村之后建造的。独特的新村文化也就此在上海形成并开始兴盛。当然,新村文化并不局限于工人新村,比如同济新村,是为教师盖的楼,也成为那个时代建筑的代表作。这样的政府规划,规模开发模式,直到上世纪80年代后期建造曲阳新村时,还在沿用。后来,由于商业开发模式逐渐取代成本核算控制利润的政府主导模式,比高档更“高档”的楼盘取代了宜居型居住小区。

空间规划四通八达

同济大学城市规划学院副教授朱晓明曾无数次在曹杨新村徜徉,令他讶异的是,当年百废待兴的上海,竟未采用前苏联轴线对称、空间围合,纪念性强的大街坊布局,而是运用美国上世纪20年代提出的“邻里单元”理念:至少10%的社区土地为公共开放空间或公园;最多每隔3栋楼,必有一处敞阔的公共空间。曹杨一村以小学为核心,以600米的服务半径布置街坊,五六分钟步行范围内即可享受各种公共配套设施。

曹杨新村一期工程的规划设计者是张松的前辈,当年的“海归派”、同济大学金经昌教授。道路分级分类,住宅成组成团布置,在争取好的朝向的同时,又通过规划手法打破行列式的单调,这就是金教授规划的巧妙。

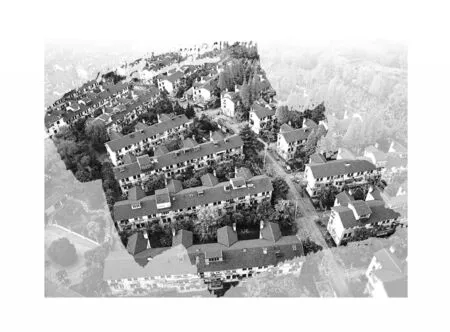

从曹杨一村最中心的枫桥步行到周边,往南五分钟,曹杨电影院、曹杨商场;往西五分钟,普陀区中心医院;往北三分钟,朝春中心小学;往东五分钟,菜市场。中学、小学、电影院,还有图书馆、公共浴室、菜场、医院,甚至大礼堂和必要的政府管理部门——房管所、公安派出所,在整个大型社区中的配置,都经过巧妙核算,分布在合理区域。沿着曹杨环浜走一圈,可以看到金经昌设计的曹杨新村,把原生河道以及河滨巧妙组合在绿化系统中,每幢房屋附近均有小片绿地,又集中安排一些成片的大绿地和草坪。从空中俯瞰曹杨一村,是一个五角星的形状。新村内道路分主次两类,主要道路宽21米,支路宽12米,将新村的各个角落网罗起来。

扮靓老“曹”

时过境迁,曹杨新村老了,旧了,特别是一村,即便曾经翻修特别是在外墙立面等处做了粉饰,却仍难掩岁月沧桑。当那些年轻力壮的小伙子、小媳妇成为中老年人,上海工人阶级心目中曾经的住房标杆,显得似乎与时代接不上轨了。

于是,2015年下半年媒体披露,对于曹杨新村,普陀区提出4项更新策略。第一,将在历史保护建筑曹杨一村改造过程中,借鉴静安区东斯文里等经验,通过“整体开发”模式进行功能置换;第二,将完善公交线路,在曹杨五村、桂巷新村等居住区入口设置站点,接驳医院等公共服务设施,满足老龄化需求;第三,将提升住宅品质,在一村、七村,计划采取加层、扩建改造等方式,推进住宅成套化;第四,将重新打通沿环浜通道,将连续开放岸线增加到约1500米长,在居住小区内部打造亲水平台,拆除违章建筑,并分时段开放门禁,保持通达。而对于环浜边的单位,也准备打通围墙,设置步道或慢行步道,并将搬迁一部分单位。

让老曹杨焕发新活力,自然是件好事。但如何做成大快人心的好事,恐怕仍需有关部门出于公心仔细规划,就像当年陈毅市长邀请即将入住者一起探讨一样,多听一听群众的意见。

有关部门确实在摸底。从曹杨新村目前的状况来看,现总用地2.14平方公里,居住人口超过13万人。曹杨新村街道办事处调查的结果显示,从曹杨新村老年人分布年龄特征来看,其中最多的是60岁到65岁的老年人。从入住的人群结构分析,当年的劳模、先进工作者已所剩无几,大量城市困难户、外来打工者来到这里。同时,区域内缺乏开放空间,住房改造及设施增配挤占原有开放空间,建筑密度高。三是居住环境品质不高,老式居住小区内人均住宅面积低于20平方米,存在部分违章建筑。城区道路也被停车占据,导致高峰时段拥堵严重。“从居民调查结果来看,居住建筑满意度和居住环境满意度最低,分别为31%和27%,是居民改造呼声较为迫切的两大类矛盾。”曹杨新村街道办事处相关人士指出。

打通环浜、改善公交等,某种程度上确实能解决一些拥堵、环境问题,但如何梳理曹杨新村现有局面,似乎不仅仅是打通环浜那么简单。

结合当前曹杨新村老龄化趋势的实际情况,普陀区未来考虑将小区卫生服务站与其他老年服务相结合,综合设置成为老年人俱乐部。同时,还将进一步加强宜居、适老型社区建设,做好助餐点健康服务标准化,以及高龄老人居家养护试点工作。也许这些是更值得期待的。

笔者随想

我们的青春与新村有关

曹杨新村的规划,很符合霍华德的花园城市理念。1898年英国学者艾比尼泽·霍华德提出的花园城市概念,要把城市生活的一切优点和乡村的美丽、方便、福利统一结合。为了阐明自己的观点,霍华德还专门做了一个花园城市的图解方案,他的花园城市人口只有3.2万人,占地400公顷,周围有2000公顷提供农业生产用的永久性的绿地。当然这座城市太小了,3.2万人的入住规模,在上海只能算个中型社区,而如今挤进十几万人,确实显得更为拥挤,显得并不那么宜居了。怎样让这一规划人口3.2万规模的社区,使十几万人住得舒服,是本次曹杨新村改造应该重视的大问题。

当然,这只是外在改造层面的问题,还有更深层的人文范畴的意义。曹杨新村影响到的,是不止一代人的生活。岁月流逝,让年轻人也开始怀旧。“提起上海,人们会想到石库门。可是,石库门代表的是以前的上海。现在再讲石库门,你就是瞎子!我们的青春记忆与新村有关。因为我们从小都生活在那里,所以我们也喜欢那里的环境。而同时,上海的彭浦、上南、石泉、曹杨等新村,承载了上海人口中的大多数。”一位70后男士告诉我,生活在上海的人们,没有理由不关注新村。

“我们的被飞快建造起来又被飞快推倒的6层楼房!我们在你们的身边下巴脱臼,我们在你们身边骑车飞驰,我们在你们身边缠绕接吻,我们在你们身边破口大骂,泪流满面,放声大笑,骄傲地站在一起!”当两个上世纪70年代末出生的年轻人组成“鸟头”摄影组合,他们的大作《鸟头2006新村》的前言中出现这样的话,张扬地记录了新村年华。

然而,也有志不同者。在过往的10多年中,上海的一些新村,由于地处中外环之间,遭遇了开发商大规模拆迁。在开发商拆除者、新房业主们等等人眼里,“新村”二字从未出现在脑海心田,他们会鄙夷地称之为——老公房。即使在上海历史博物馆研究员薛理勇先生眼里,新村也就是指工人住宅。他告诉我,“在上海,曹杨新村规模最大,当时就是分配给工人中的劳模、积极分子。但是新村很难说能与文化挂钩,它就是住宅。就事论事地说,新村就是最早解决工人住宿问题的房子。”

但新村真的和“遗产”二字无涉吗?此前,曾任国家文物局局长的单霁翔先生说,中国二十世纪遗产正在快速消亡。抗日战争、“大跃进”、“文革”、改革开放等时期的代表性建筑,都亟须保护。2004年曹杨一村被评为优秀历史建筑。我们讲可持续发展,就不能将新造的住宅变成“建筑垃圾”。

从城市的发展来讲,建筑的功能是发展的,从历史的角度讲,二十世纪上海建筑的代表作就是工人新村。曹杨新村当然可以改造,也更应该让生活在这里的人们享受宜居的环境,但我们决不能因此“进化”太快!