孙中山早期草书作品初探

2016-11-09陈团初

陈团初

孙中山早期草书作品初探

陈团初

孙中山(1866—1925),名文,号逸仙,化名中山,中国近代民主主义革命的先行者。中山先生“天生与众不同”,[1]突出表现在他不但是一位伟大的政治家,而且是一位被世人所推崇的近代书法家。从他流传于世的大量书法墨迹中,可以窥见其对中国优秀传统文化的继承。其书法作品,不仅有博大豪迈、气势恢宏的榜书作品,也有儒雅轻松、格调清新、意味绵长的行书。更令人关注的是,孙中山先生青年时期,潜心专修国学,酷爱书法,曾经创作过草书《后出师表》等作品。虽然这幅作品表现略微稚嫩,不大成熟,在用笔和结体上均有一些瑕疵,但是已成草书雏形,它就像一块璞玉可琢可磨,可刻可镂。对比与之同时期“四大寇”的墨宝,不失为个性鲜明,闪光迷人,诚为可贵。

一、孙中山研习草书的可能性

孙中山先生从香山县翠亨村—美国—香港—广州这条路线,无论哪一阶段在哪里生活学习,都切记自己是一个炎黄子孙,是一个堂堂正正的中国人。正因如此,孙先生始终认为国学不能忘,传统优秀文化不能丢,必须坚持见缝插针研修国学,临池不辍继承传统。孙中山生于农家,幼年家境贫穷,很小就开始务农,帮忙干农活,近十岁才进私塾接受国学传统文化教育。他“就读冯氏宗祠,由姓王的老师教授《三字经》、《千字文》、《古文观止》、《幼学故事琼林》等。老师对勤奋、记性好、成绩突出的孙中山格外喜欢”。[2]1879年,十四岁的孙中山因生活所迫,随其母远赴美国夏威夷投靠胞兄孙眉。之后孙中山就读当地教会学校,学习英国历史、圣经等科目。此时的孙中山“虽然沉浸于英文世界,但并没有忘记进修中文,甚至练就一手苍劲有力的书法”。孙中山少年时期“读过不少古书,对三国志史了解很深”。[4]他在夏威夷上教会学校时,发现工人有病不去看医生,频繁给关羽像跪拜烧香祈福,便认为这是彻头彻尾的愚昧行为,直接了当揭了关羽的老底。他对工人说:“关羽不过是三国时期的大将,自己败走麦城,身首异处,死了也没落个全尸,活着连自己都保不住的人,死后怎么可能降幅人间呢?更别说替人消灾免病呢!”。[5]也让读者深知孙中山对中国传统文化的领悟,而且是学以致用。“孙中山在檀香山奥意兰尼读书的时候,白天在学校读书,晚上去一所辅导华侨子弟进修中文的夜校学习”。[6]可见其学而不厌,用功堪勤,孜孜不倦,志存高远。但是,也因为受外界各种因素的影响,1883年,年轻的孙中山因有信奉基督教的意向而被兄长送回家乡翠亨村。然而,胸怀大志的孙中山于同年冬,再次告别家乡到香港求学。先就读香港中央书院,刻苦学习,成绩优秀。毕业后试图医学救国,转学医学,再读香港西医书院。期间,他“跟随道济会堂长区凤樨补习国文”。[7]区君曾在德国柏林大学教授汉语,能言善辩,无论是传统文化还是现代思想,无论是演讲还是书法,都对孙中山影响莫大。毋庸置疑,孙中山在这一阶段同时收获了丰厚的国学书法精髓,其在老师和同学们的眼中是一位“能言善辩,思路敏捷,而且还写一手好书法”[8]的学子。由此可知,孙中山青少年时期聪慧机灵、勤奋好学,酷爱中华文化,对中国古代文化和历史熟于胸中,对中国书法亦为临池不辍,艺术已露锋芒,颇被众人称道。据传,孙中山在香港西医书院就读时,除创作出楷书 “救人救国救世,医病医身医心”[9]的对联作品十分惊人外,还有草书《后出师表》等作品,也令师生们赞叹不已。《后出师表》草书作品被岭南粤东潮州华夏历史博物馆收藏。据这家博物馆馆长洪木荣先生介绍,该馆收藏了一大批珍贵文物。笔者多年前在当地调研时得见此宝,颇感有幸!经了解,该作品历经劫难,辗转民间一百多年,虽然卷轴脱落,纸边残缺,但是画心完整,字迹清晰。经馆主重新装裱后面貌一新,栩栩生光。目前,此墨宝悬挂该馆二楼大厅正中央,成为镇馆之宝,供游客参观。

二、《后出师表》书法创作背景

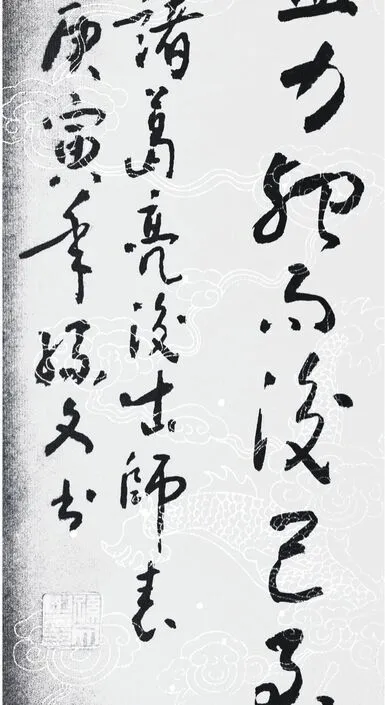

孙中山草书作品《后出师表》,写在深红洒金而且印有腾龙和瑞气祥云的四尺对开宣纸上,八条屏。落款署名“孙文”,钤盖白文“孙文之印”印章一方。作品通篇以草为主,可谓长篇巨作,气势非凡,蔚为壮观。对比其中年后的作品,笔者认为,这是孙中山书法遗存后世难得一见的草书作品。经考,草书《后出师表》创作时间为1890年,岁次庚寅(清光绪十六年),当年孙中山24岁,时在香港雅丽氏医院附设的西医学院学习,欲“以医治国”,可谓青年之壮举,实为不可多得。孙中山在香港主攻西医时,书院有较好的学习氛围,大部分学子在学好主科同时,对中国古代文献经史子集的阅读研究也视为一课,不可缺少。在国文和国史知识具有较好基础的孙中山,学业优秀,课余时间不仅拜师求艺,也经常与学子们交流国学,舞文弄墨也是大家课外之雅习。孙中山在学西医时,正是其反清爱国激情勃发时期。孙中山结识了思想激进且被朝廷蔑为“四大寇”的陈少白、[10]杨鹤龄、[11]尤烈[12]及陆浩东[13]等人,这些爱国青年都是举止有道、温文尔雅、能写会算、善诗书画之君子。他们志向共同,踌躇满怀,经常聚集在一起讨论国是,交流书法,抒发胸臆。孙中山以书法《后出师表》去宣表同仁的思想感情和远大志向。这一阶段,孙中山等人创作了许多类似作品,但是岁月蹉跎,极少流传后世,抑或流传民间,尚值得后人留意。

三、《后出师表》书作的艺术特色

古人言:“草圣最为难,龙蛇竟笔端”。所谓“难”,就是因为草书结构独特,体势多变,飞龙走蛇,点画简约,字象蕃甚,毫厘难分。故此,历来书家们都把草书创作视为至高无上的境界,犹如蜀道难攀。据此,学书者大都循序渐进,不敢贸然挥笔,更谈不上随意超越。孙中山之所以能够创作出《后出师表》草书作品,与他青少年时期十多年坚持临池不辍密不可分,可以领略到孙中山学书法多体兼顾,而且悟性颇高。就《后出师表》作品而言,人们不难发现其对历代书帖的临习勤奋刻苦,起码对二王、颠素、米黄等草书碑帖的研习有过较长时间,否则难以让人刮目相看。孙中山《后出师表》书作在艺术表现形式上有独到之处,可概括为行云流水,俊健活泼,铁骨铮铮,风流倜傥,豪迈高雅。首先在结体方面,其继承二王一路书风,但又独出机杼,自成面目。既自由构结,纵情挥洒,又不失规矩,并在草势飞动中间或穿插行体,令人感到整体流动而徐疾有序。在形体表现上,可见其形式多样。方圆长短兼而有之,却又以长形为主,纵向前行,气势贯通,意味深长;且见其侧向立面,欷侧取势,一路穿行,畅通无阻;又宽窄互现,以中宫紧收为主,略见舒展外拓,严谨而畅达;还仰覆向背互现,上下左右隐含丰富张力,衡稳峻拔。细品其字象,可谓奇态叠出,妙趣横生。或长戈大戟,纵横飞舞,旌旗猎猎,气吞山河;或蛟龙出水,灵气骤现,风起云涌,闪电雷鸣;或悬崖峡谷,险峻深远;或盘山叠嶂,古道险径,九曲回肠;或雄鹰傲空,自由飞翔,又见岩下小憩,悠哉悠哉,自在得意。总之气象万千,令人遐想无限。目其形而见其神,感其意而入其境,趣味无穷,引人入胜,浮想联翩。其次在用笔方面,多见其中锋取势,力透纸背,使转灵动,轻重自如,提按有序,主次分明。亦见其横笔铺毫,游弋墨彩,婉约逸动。并且字内点画运控既简约干练,又不乏牵丝引带,草势弥足。加之用墨有法,干湿有度,浓淡自然,纸墨融会清晰,点画流动鲜明跃然可见,令人赏心悦目。其三在章法布局方面,当属谋篇布白构思宽远,通篇一气呵成,新意凸显。《后出师表》作品正文629字,以八屏谋篇,每条四行,每行15—20字不等。能见其疏密得当,行势从容,意趣邈远。此外,字距排列较少牵引,但见其参差错落,跌宕起伏,笔意相连。当然,孙中山《后出师表》作品[14]亦存在美中不足。如有的点画提按欠力度,势弱单一;有的线条连贯移动欠畅达,虚实和粗细变化不够自然;有个别结字松散显得过于夸张,雷同现象也在所难免等。可是,并未重伤其艺术境界,诚为一件值得珍视的艺术瑰宝。

四、孙中山书法风格为何骤变

1894年,孙中山在香港学医毕成回乡。经过深思熟虑,即将步入而立之年的孙中山,决意走出从医行当而从事救国救民革命,推翻封建统治。之后,孙先生较多地以楷行两体挥毫,极少见到其草书作品。究其书法风格转变的原因,有三个特殊性:其一,孙中山认为英文和草书都不能适应中国国情。从小就踌躇满志的孙中山辗转东西,中西方伦理观念、风俗习惯、政治思想等,对他的渗透影响和有力冲击,使他的观念逐渐发生急剧变化。有关史料介绍,孙先生起初倾向基督教,想学“耶稣”,拯救别人,解除痛苦。后来揭竿奋起反清救国,解救百姓,乃至“推翻封建帝制”,追求“天下为公”。这一过程,理念发生根本变化,直接影响了孙中山的思维和书写表达方式。其二,孙先生是一位开拓性极强的人物。当他意识到要把自己的大同思想灌输到天下民众,唤醒广大民众为之奋斗,除以演说宣传发动,还必须用简明易懂的楷书行书作为宣传工具,为大众接受,否则便是曲高和寡。其三,时空和环境的改变也使孙中山改变了书写习惯。1894年前孙中山在学校读书,书生意气,揣摩书法,课余时间泼墨挥毫也是常事。之后的孙中山一改春秋,东奔西忙,走南闯北,日理万机,条件限制,无暇研习草书,实为憾事。人们认为,孙中山是一位特殊人物,他的性格执着和思想激进,决定他做事当机立断和敢做敢为。其后半生书法以楷书为主,传播推行三民主义。其手稿《孙文学说》以及许多榜书和对联作品,以楷行体面世。世人评论孙中山书法儒雅风流,清新自然,超越了“文化”意义上的审美意蕴。本人认为,孙中山的早年草书,内涵比较丰富,风格亦现奇特,其艺术境界超乎寻常,耐人寻味,与其后来的作品一样,值得书家们的品赏。

注释:

[1][2][3][4][5][6][7][8]见《孙中山大传》,华中科技大学出版社,2011年版。

[9]见广州市中山二路中山大学北校区附属医院大楼正门。

[10]陈少白(1869—1934),民主革命者。原名闻韶,号夔石,出生于江门市郊外海镇南华里。21岁入香港西医书院。1895年入兴中会,1897年赴台湾设立兴中会台北分会。1900年奉孙中山命回香港办《中国日报》,宣传革命。1921年任广州总统府顾问,协助孙中山北伐。后病逝于北平。遗作有《兴中会革命史要》、《兴中会革命史要别录》等。

[11]杨鹤龄(1868—1934),民主革命者。字礼遐。广东香山县翠亨村人(今中山市南朗镇翠亨村)。与孙中山同村,自幼相识。1895年加入兴中会,在港澳一带协助筹募起义经费和开展反清宣传。辛亥革命后在澳门过着平民生活,孙常寄钱接济。1921年9月14日被孙聘为总统府顾问。1923年4月4日任港澳特务调查员。1934年8月29日在澳门病逝。

[12]尤列(1866—1936),民主革命家、学者 。广东顺德人。1895年在香港参与组织兴中会总部,筹划乙未广州起义。后在香港、日本、南洋等地从事革命活动。1921年任孙中山广州总统府顾问。同年回港教书为生。病逝于南京。

[13]陆皓东(1868—1895),中国近代民主革命家。陆皓东是孙中山的同乡、幼年的同学。他提取父亲的遗产作为活动经费,积极资助在海外活动的孙中山。1895年他协助孙中山在香港成立兴中会总部,并决定武装起义袭取广州为革命根据地。他亲手绘制青天白日旗,作为起义旗帜。广州起义时陆皓东为掩护革命党人不幸被捕。他宁死不屈,当庭奋笔疾书,痛斥清政府腐败、投降卖国,“今事虽不成,此心甚慰,但一我可杀,而继我而起者,不可尽杀!”1895年11月7日英勇就义。孙中山称誉他是“中国有史以来,为共和革命而牺牲第一人”。

[14]孙中山草书《后出师表》作品,原作是用红纸书写的,条幅8屏,本刊刊出时,将底色(红色)去掉了。

(作者单位:中共广东省纪委)