台州传统音乐民歌的形态研究

2016-11-07江剑辉

江剑辉

摘 要:通过台州民歌外在与内在形态特点的分析,为其传承发展探寻核心技术依托,在追本溯源的基础上传承其固有特色,博得本地区大众发自内心的接受,这是将其传承发展做到实处与妙处的有效尝试。

关键词:非物质文化遗产;民歌传承;台州民间音乐

中图分类号:J607

文献标识码:A 文章编号:1672-1101(2016)03-0102-07

Abstract: Through the analysis of the features of the external and internal forms of Taizhou folk songs, efforts are made to explore the core technical support for its inheritance and development. To ensure the inheritance of its intrinsic characteristic based on a thorough review and the local publics acceptance and resonance shall be an effective and clever attempt to inherit its essence.

Key words: intangible cultural heritage; folk songs; folk music in Taizhou

位于浙江东南沿海地区的台州市有着丰富多彩的民间歌曲蕴藏。从外在形式,其体裁有劳动号子、山歌、小调、说唱音乐、风俗性儿歌、歌舞曲、宗教歌曲等,还有一些带有戏曲唱腔特点的戏歌,而它们在当地有着一定的生存空间,显示出草根民间艺术的活力[1]。其地域特色除了受自然环境、传统历史文化、民间风俗、语言特征、民众性格等因素的影响外[2],还受周边音乐的相互交流所产生的文化触变。从内外形态看,它具有汉族地区民歌的一般性特点,如劳动号子的铿锵有力、节奏律动明确,山歌的抒情悠扬、高亢嘹亮的音调,小调的优美婉转、细腻清雅的南方属性,歌舞音乐的舒展奔放、热烈粗犷的越地文化审美特点等,但也具有艺术所属地域的个性特色,是繁衍生息在这片土地上的广大劳动人民长期繁重生活的感触,他们所创造的丰富产品是自己乡音乡情的文化品牌。但在经济快速发展的今天,台州民歌也像其它地方的传统音乐一样,面临着多种现代文化的冲击,民歌不再成为民众尤其是青少年追随的喜闻乐见艺术形式。如何将其进行符合于现代审美的传承发展,政府层面的民歌抢救搜集,学校教育的普及推广,文化旅游的协助铺展等,都是已经证明为可行性之策,但这些工作开展的基础则是对民歌本体形态的深入解析,只有深入其理方能使其获得真的发展,而非削足适履,流于表面的符号式做样子,而现有研究成果中又少见此类探索[3]。因此,笔者拟藉此而进行研究。

一、外在形式特点解析

体裁形式是民歌的外在表现,从某种程度上说,它常带有典型的地域文化表征,台州民歌亦具有此类特点。如温岭市文化馆搜集整理的《温岭民间音乐》中所涉及到的体裁形式有乡野中劳作时所唱的号子、渔民作业时所唱的渔歌、山上劳作或戏游时即兴所唱的山歌、城市居民抒情的小调,综合的民歌形式有带有说唱音乐特点的歌舞及曲艺说唱、运用与祭礼活动中的宗教音乐,还有体现伴奏性的器乐曲等6类。而号子中可再分为渔工、采石、开山及唤牛歌、长工叹、田洋曲、卖青炭等形式,它们都是跟劳动形式息息相关的,带有民事特有的形式之需要素,在小调中有泗州调、五更调、花鼓调等形式,综合的形式有道情、流徒传、佛宝赞等,而像梅花三弄这样的形式又带有一定曲牌形式特点。除了乡野间的号子、山歌及城市中的村坊小调外,歌舞说唱等形式带有的综合艺术特点,说明商业活动繁荣的台州地区所产生文化的形式特点。

为协调集体劳动时的动作,台州地区的号子有着“一领众和”的形式特点,而它在渲染热闹气氛、增强劳动发力方面又有其特点。如例1的《船工号子》在节奏上有着强弱的间歇性特点,而虚词的使用也为具体劳作易于唱和之需,为其自由发挥娱乐性提供了空间。

例1:《船工号子》(采集地:温岭)

山野田间劳作时用于娱乐场合的“山歌”由于其唱者和听者是农民的缘故,其词多是通俗易懂类的,反映出他们在劳作休息间隙中娱自乐演唱的自由随性特点。据《台州民歌选粹》调研,台州地区的山歌有多种形式,如临海、仙居流传的《柴爿鸟》《杜鹃鸟》,肖山、玉环的《牧牛歌》,黄岩、温岭的《田洋曲》《长工叹》等[4]。如例2《牧牛歌》的旋律起音(d2)就高,曲调高亢嘹亮,加上装饰音的穿插运用,其旋律线条又婉转曲折,自由节奏、即兴拖腔等形式的运用,使音乐的线条及气息悠长。旋律发展以五声音阶的级进音程为主,有四度音程的,也往往运用滑音来显现其连贯性,五声徵调式使其音乐颇有力量感。结构上以双句体为主体,但常常有上下两句变奏的反复,上句落音为宫音(前一句)或羽音(后一句),但下句的落音唱唱归为徵。其词内容大多围绕牛而展开。

例2:《牧牛歌》(采录地:玉环)

走街串巷的歌舞民歌常以边舞边唱的《莲花》为主,因为这种调子的后半段有“莲花落”的衬词而得名。它常见于农村的逢年过节之时,表演的人数及其形式多样,可以三、五人,也可多达几十人,手中辅助表演的器物都是生活用品,如铜钿鞭、碗碟、酒盅、竹板、算盘等。这类歌舞曲“一领众和”的特点,如例3的《莲花落》,其词的实指在领唱部分,而众和的部分是虚词的节奏铿锵热烈奔放。其表演因气氛热烈、生动而受到老百姓的喜爱。

例3:《莲花落》(采录地:温岭)

形式上具有台州本地特色的还有天台的“莲子行”,温岭、黄岩的“洒尺”,温岭的“流徒传”,玉环的“排街”等,这些体裁是其它地方少见的形式。有二三百年历史的天台“莲子行”是一种在庙会上化妆演唱,有时人数有十多人。演出中,扮演“头手”的人手持龙头木棍,具有指挥、领唱的作用。若演出在有多家“连子行”班子的话,唱带有竞技的意味,尤其在即兴演唱上展示每家的才艺高下。例4的《莲子行》的“领”与“和”交叉呼应,尤其是领的作用更甚,使歌曲情绪不断高涨。

例4:《莲子行》(采录地:新昌)

此外,台州地区的“流徒传”、“道情”、“滚龙灯”等歌舞,以及“洞房经”、“佛经”、“哭丧调”等风俗仪式歌,前者为结婚场合唱的,后者是丧事场合为死者超度(俗称试焰口)时唱的。而那些“摇篮曲”是用于哄小孩睡觉的,叫卖时所唱的《卖杂货》《梨膏糖》等亦具有很强的地方音乐形式特点。

二、微观形态特点解析

南方民歌注重音调的婉转流转,台州地区的民歌最能体现这些微观形态特色,曲调简练,节奏明快,歌词风趣、诙谐,在节拍律动,音调对比间展现其秀气灵活的艺术特点。

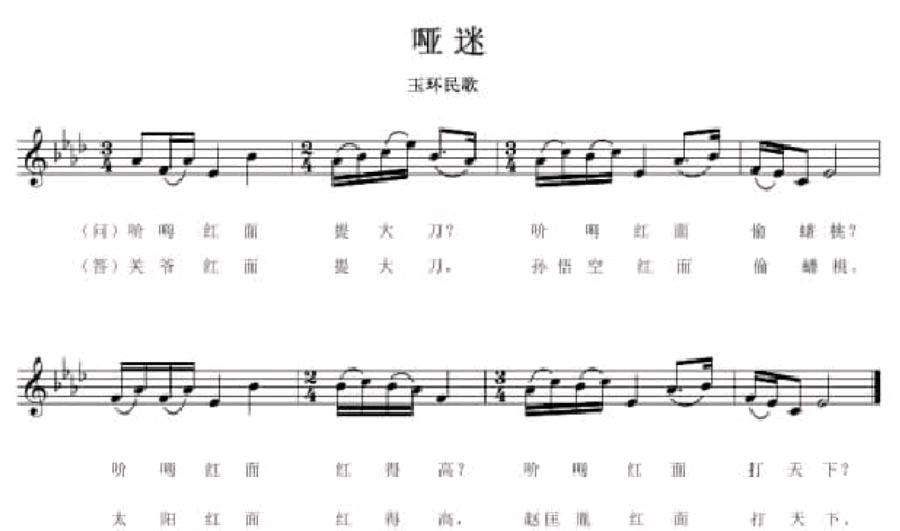

在音调的运用上,它们以五声音阶为主。如采录于玉环的《哑迷》(例5)就是以宫音开始,在五声音阶级进音程的上下游走中回到主音,音调在一问一答中展现了情趣。它还运用三拍子与二拍子的交替而是律动多变,展现音乐乐观风趣的情怀。这种节拍律动的转换在“流徒传”的《十不亲》上也有体现。其它像流传在三门的《斗山歌》《山歌对骂》《骂山歌》等在情绪化音调的采用上亦较有特点,歌词中以加入的衬词“嗦来”来烘托气氛。其中,还在旋律的游走中进行了色彩转换,运用民族调式调性的游移来形成情绪上的对比与转换。

例5:《哑谜》(采录地:玉环)

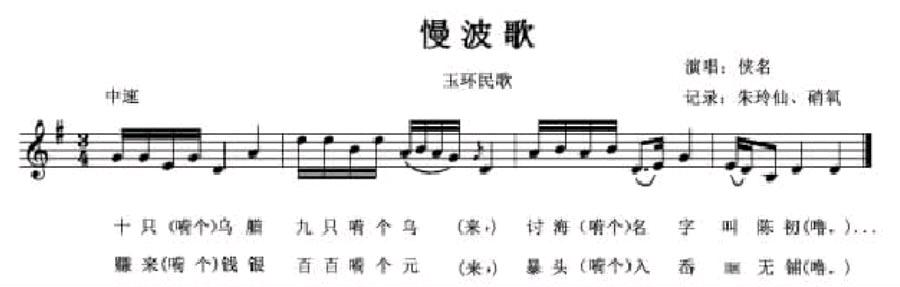

在调式上,台州地区的民歌多以徵调式为主,也有少量的羽调式、宫调等,商调式与角调式少见些,也有些转调的使用。如《慢波歌》就是以上下乐句均落于徵音的非常明确的徵调式,但在音区的选择上有抑扬与扬抑之对比,虽然音乐篇幅短小,但调式性征明确。上述所说的“莲子行”的前半部分运用主音“徵”的调式进行双乐句的反复,但在歌曲的后半段转入“角”为主音的结音,尤其是在衬词“荷花开”上出现,具有色彩对比的调式效果。

例6:慢波歌(采录地:玉环)

在结构上,台州民歌多短小,以双句体或双句体的变体为主,在一些叙事性较强的体裁上也有四句体或其变奏体。如采自三门的《车夫叹苦》虽然是由四乐句组成,但后两句就是前两句的变奏反复旋律的主体结构,落音及其旋律走向,多是相同的。这种双句体结构的民歌由于具有了变奏发展的框架,从而使其音乐简洁明晰,适宜于作品内容的表现,为其多段歌词的呈现提供便利。

例7: 《车夫叹苦》(采录地:三门)

在伴奏音乐的选择上,台州民歌也在简单之上旅游体裁不同的变化。如温岭的“滩簧”有拉竹筒板胡的“主奏”乐器,这位主奏者还是主唱者,而其它的乐队伴奏员在运用各种乐器伴奏时还要帮腔应和主腔,体现出曲调的热烈多变。它还利用唱腔与过门中宫音的转换,形成色彩对比。如六十年代流传较广的滩簧《滥田湖人民志气高》还曾被灌制成唱片。通过帮腔、伴奏而获得音乐色彩对比的,还有“滚龙灯”者,它将唱谜语的内容以唱后的二句或四句插一段锣鼓过门进行羽调式的变化。它将这种民间节日期间表演祝愿国泰民安内容的《赞龙调》进行富有间插对比的伴奏形式对比发展(见例8)。

例8:赞龙调(采录地:温岭)

台州民歌在内在音乐形态具有其特定的手法特点,其主要目的就是为了表现其生活情趣,而它从不同侧面反映出的劳动人民的真实生活与感受,使其成为我国民歌大家庭中不可或缺组成部分。它短小精悍,曲调悠扬,表情达意直观的内在特点使其受到当地民众的喜爱,自然也传承了当地悠久的文化,值得今天我们为之继续传承发展它们。

三、词体形态分析

台州民歌具有悠久的历史,据《临海文化史》记载:“(临海)词调发端于南宋乐师张鎡所创造的海盐腔,元初杂剧家杨梓加以整理发展,明中叶海盐腔盛行于嘉、温、台一带,明末演变成词调。”它在发展的过程中,有文人参与创作者亦常见。所以,民间歌谣流传下来最多的还是其词,因为以往多是曲牌填词,而那些对歌或即兴演唱者,也多是在歌词创作上展现其才思的。因此,通过分析其词,是非常直接地理解民歌形态特点的重要途径。

如表现家乡风情与热爱之情的“仙居梅山歌谣”就体现着该地区民歌的歌谣词体特点:

阿西杨梅,红过先;阿西杨梅,早又甜;阿西杨梅,黑又甜;阿西杨梅,大又甜。

朝日杨梅,红过先;仙居杨梅,早又甜,犟荠杨梅,黑又甜;东魅杨梅,大又甜,大又甜。

树上杨梅红艳艳,好像妹妹嫩嫩脸,天上飞来双飞燕,想起妹妹,想起妹妹心里甜。

风过山岗起青烟,哥哥摘梅上山间,山歌伴着日头转,歌声要比杨梅甜,杨梅甜。

杨梅好吃头口酸,唱歌想见妹妹的面,年年听妹歌连连,未见妹妹在眼前。

山歌好比长长线,歌声勿断情意牵,山坑水长源头远,有情勿忙在天边,在天边。

杨梅开叉肩并肩,杨梅开花朵朵连。蝴蝶飞来杨梅园,几时妹到歌身边。

蜻蜓吃水轻轻点,鹧鸪无心叫连天。山歌勿离也罗嗨,情到还要缘来牵。

歌有并蒂梅一串,成双成对心相连,哥想送妹表心愿,梅并蒂来人结缘。

杨梅熟透才会甜,晒谷要等露水干,并蒂未必就有情,要结情愿待来年。

明年六月杨梅天,我两梅山来见面,来见面。

青山作证梅牵线,山歌续情缘,山歌续情缘,续情缘。

青山作证梅牵线,明年六月再见面……

从上述词来看,一是在表意简洁的基础上追求句式的丰富变化:四言、三言、七言、五言等句式皆有,从词的重复与叠用来看,其节奏奔放活泼;二是表现手法多样,它或叙事或抒情,或比兴或隐喻,善于展现出词意之精炼;三是乡语音调感较强,地方性语言特点充斥其间,展现了最美的音乐是乡音的原生态民歌的淳朴味道。这首歌词较为长大,较好地展现了多段体歌词在曲调简单但歌词上的丰富艺术表现力。

渔歌是那种语意简单的歌词,不同于上述的歌词,较为注意辞藻的修饰,而更在意与情绪的展现。如椒江地区的渔歌,都是表现与渔业有关简单内容,如做锚(起锚、拔锚)、摇橹、拉蓬、拉网、掌舵等,其语词多是吆喝声,常常是一群人一起喊:“哎——罗——呵呵——呵罗——”。如例9的《摇渡》渔歌,在或五字或三字或四字的实词之后,都要加入哎、哦、来等,词意直接,而每句字的多寡也展现出节奏、气氛的变化,在协调劳作之时亦情趣盎然!从上述几种词可见台州民歌词的形态丰富,而其在基本意思的表达上准确、直观,为其体现了南方民歌的某些特点。

例9:《摆渡》(采录地:三门)

四、结语

本文通过台州民歌外在与内在形态特点的分析,发现了它们传承发展上的技术依托,也就是:那种抓住本体形态特色的发展才能在追本溯源的基础上展现其固有特色,才能得到本地区大众发自内心的喜爱,也才有将其传承发展做到实处,做到妙处。

参考文献:

[1] 傅谨.草根的力量——台州戏班的田野调查与研究[M].南宁:广西人民出版社,2001:8-10.

[2] 章佩君.台州民歌的地域特色及其成因[J].北方音乐,2011(7):122-123.

[3] 林梦,李敏华.台州民间歌曲浅析[C].徐锦华.中国社会音乐研究论文集.北京:中国社会音乐出版社,2006-10:1-2.

[4] 林梦,杨维平.台州民歌选粹[C].台州市音乐家协会,2002:12.