沪滇模式:跨越山水的深情相牵

2016-11-05江仕敏

文/江仕敏

沪滇模式:跨越山水的深情相牵

文/江仕敏

真情实意、真金白银、真抓实干,沪滇帮扶合作的成功实践,为东西部协作发展提供了可借鉴的范本。

上海,中国改革开放的最前沿;云南,曾经的改革开放末梢。中央“对口帮扶”的重大决策,把开放前沿与闭塞边陲牵在了一起。

1996年,根据国务院统一安排,上海—云南结成对口帮扶协作对子。自此,相距2000多公里的沪滇两省市跨越时空、携手相牵,共同向贫困发起了挑战。

虽山水相隔、千里之遥,但这门“亲戚”,一走就是20年。20年间,沪滇双方共同探索了联席推进机制、结对帮扶、产业带动机制等协作方式,不仅为我国东西部协作发展提供了可借鉴的范本,创造了东西扶贫协作“沪滇模式”,而且推动沪滇双方逐渐迈向多区域、全方位的合作,实现优势互补、互利共赢。

来自云南西双版纳森林王国的光明九斛堂系列产品深受上海市民青睐

高位推动 精准“输血”

走在革命老区文山壮族苗族自治州丘北县树皮乡新寨村,墙体上“滇沪共筑幸福路,携手共建幸福村”的硕大红字格外醒目。条条水泥路纵横交错,幢幢新楼房鳞次栉比,村里的百姓戏台前挂着两把“大三弦”……60多岁的村民赵忠林说:“要不是上海的‘亲戚’帮我们,这样的好日子还得等些年!”

作为沪滇扶贫协作的一个样本,新寨村的新貌彰显的是上海与云南20年割舍不断的情缘。

在云南,像这样直接受益于上海对口帮扶的村庄不在少数。云南集“边疆民族山区贫困”于一身,脱贫压力重如山。沪滇“结亲”20年,上海市助力受援贫困地区换新颜,点亮了广大贫困地区困难群众的生活。

在多年的帮扶合作中,沪滇双方形成高位强势推进对口帮扶和区域合作的态势,双方成立了由省市党政主要领导牵头的对口帮扶合作领导小组,强化联席会议机制,建立和加强高层互访机制,高位务实推进对口帮扶合作。

20年来,沪滇党政主要领导共同召开了14次联席会议,双方先后签署实施《关于进一步加强沪滇帮扶合作,携手参与中国面向西南开放重要桥头堡建设战略协议》、《关于加强沪滇对口帮扶与重点领域合作框架协议》、《进一步加强对口扶贫协作的协议》等系列文件和会议纪要;云南省政府分别与上海复旦大学、上海交通大学、同济大学签署《省校战略合作框架协议》。上海14个区县2家大企业对口帮扶云南4个州市26个重点县,云南保山、西双版纳2个州市纳入两省市经济合作重点区域。双方组织、教育、卫生、招商、民政等20余部门建立对口合作关系。

帮在紧要处,扶到点子上。云南接受帮扶的文山、红河、普洱、迪庆四个州市,都是贫困面大、贫困程度深的地区。围绕群众最关心、受益最直接、要求最急迫的问题,20年来,上海市共投入资金20多亿元,实施了4000多个扶贫项目。同时,参与对德昂族、莽人、僰人和苦聪人等特殊贫困群体整村推进、易地搬迁,并助推独龙江乡整乡推进、独龙族整族帮扶。如今帮扶模式也由进村入户、解决温饱向片区开发转变。

干净整洁的校园、生动有趣的科普墙画、结实崭新的校舍……走进上海市金山区援建的普洱市宁洱县那柯里小学,校园内书声琅琅。1993年,那柯里小学就开始与上海市建立了对口支援关系,至今已获得上海市援建资金237.5万元。

在文山山乡,也到处可以感受到来自上海的教育帮扶力量。在西畴县,最美的建筑是学校,而学校几乎都挂有“云南西畴—上海虹口”的标示;在富宁县,上海援助实施了“一个鸡蛋一片情、增强体质暖童心”的“山瑶学生营养提升计划”。

教育、人才为受援地区带来的是智慧扶贫,而医疗支援则架起了一条无形的“生命线”。西双版纳州自2011年11月被增列为沪滇对口经济合作重点州市后,与浦东新区开展了友好城区合作,上海先后派驻9批医疗队共37名专家到景洪市人民医院帮助工作。两地医务工作组入村开展健康体检实施慢性病防治体检,组织3批次共29名专家到西双版纳讲学,组织西双版纳州3批次共91名医疗卫生单位管理人员和专业技术人员到浦东新区学习培训,使当地卫生系统的管理水平、诊疗技术、服务质量等方面显著提高。

2016年5月下旬,上海28家三级医院与云南28家贫困县县级医院签订协议,新一轮为期5年的卫生对口合作交流启动,上海市28支医疗队目前已悉数进驻对口帮扶医院。

随着脱贫攻坚的脚步愈加坚实,上海对云南的帮扶资金投入也在逐年加大。2015年,上海援助云南资金5.3亿多元,同比增长八成多;实施帮扶项目300多项,创历史新高。

产业带动 互补“造血”

扶贫协作,由“输血”到“造血”是关键。20年携手,上海并没有将“对口帮扶”简单定义在“给钱给物”上,而是在“输血”的同时,把“造血”机制落实在基层。

辩证看,上海的资金、技术、管理等“发展性资源”丰富,而云南省号称“生物王国”,“基础性资源”丰富,双方互补性很强。

基于这样的共识,沪滇双方坚持把产业协作扶贫作为关键,把生态环境改造作为基础,把激发内生动力作为根本,用“发展性资源”激活“基础性资源”,鼓励“沪企入滇”、“云品入沪”,通过双方经贸交流合作提升帮扶地区的“造血”能力。

20年来,沪滇经济合作累计实施项目近2000个,实际到位项目资金645.8亿元,光明食品、金茂股份、上实发展等企业纷纷生根云南,在贫困地区建设农业产业园、原材料基地等,成为“沪滇产业协作扶贫模式”最鲜活的注解。

盛夏时节,云南红河县迤萨镇普所龙村“光明石斛示范园”的铁皮石斛长势喜人。2013年,上海光明食品集团云南石斛公司在普所龙村租了30多亩土地,投资建立光明石斛示范园。此外,公司还在文山壮族苗族自治州、西双版纳傣族自治州、普洱市、保山市等地建了10个“光明石斛示范园”,以“公司+基地+农户”的模式经营管理,直接带动当地农民“家庭脱贫”。

光明集团在云南的产业投资也获得了丰厚的回报。2014中国·上海国际食品博览会暨光明食品节”上,来自云南西双版纳森林王国的光明九斛堂系列产品深受市民青睐,光明1号铁皮枫斗和铁皮石斛鲜条等保健食品在连续几天的展示和试销活动中天天脱销。

数据显示,20年来,上海投入产业帮扶资金4.44亿元,实施产业帮扶项目558项,参与培植三七、茶叶、天麻、石榴、核桃、橡胶、葡萄、辣椒等特色产业,建成一批猪、牛、羊、生态鸡等养殖基地,催生了一批产业发展专业合作社,有力地提升了贫困地区、贫困群众的“基层造血能力”。在光明云南石斛公司勐海基地的500多位员工中,95%是当地贫困地区的农民,目前人均月工资2800元左右,这直接带动了这部分员工的“家庭脱贫”。同时,该公司还先后帮助200多户西双版纳州勐海县的失地农户,利用宅前屋后和自留地,种植铁皮石斛,并由光明石斛公司按市场价包收,大部分农户和农业合作社2年就能收回投资,开始盈利,受益农户平均年收入不低于7万元。

在上海市金山区对口支援的普洱市江城县,通过产业项目扶持,预计受益农户年人均可支配收入达到6869元。

除了基层的产业帮扶,越来越多的大产业项目也在滇沪双方的努力下在滇落地。2016年7月25日,作为沪滇对口帮扶合作的重大成果之一,恒丰银行昆明分行联合恒丰控股(集团)有限公司、上海仪电控股(集团)有限公司等四家企业共同组成的联合体,与玉溪市政府签署战略合作框架协议。按照协议,联合体将与玉溪市政府在玉溪市智慧城市及物联网产业园、玉溪市东片区暨“三湖”生态保护水资源配置应急工程、亚洲财富论坛及金融创新创业产业园和石油天然气清洁能源基础设施项目等项目展开合作,上述项目总投资规模约120亿人民币。

在力促“沪企入滇”的同时,沪滇双方努力搭建特色农产品经销平台,组织迎春博览会、农产品推介会,合作开通“携手”网,拓展帮扶地区特色农产品进入上海消费市场。云南连续多年率团赴沪参加上海特色农产品交易博览会,上海西郊国际农产品展示直销中心云南馆推介的蒙自石榴、昭通苹果、普洱茶、蒙自米线、墨江紫米等云南高原特色农产品深受上海市民喜爱。如今,上海与云南两地共建的新型对口支援开放性服务平台——“云品中心”正式在沪投入运行一年多,集聚了上海各类采购商近500家,云南各类农业企业和合作社近千家,为云南农特产品进入上海市场提供质量品质监控、物流仓储、结算融资、渠道销售等一条龙孵化服务。

智力开动 思维“换血”

贫困的成因多样,其中原因之一就是教育水平、文化程度低。20年“沪滇扶贫协作”,给云南带来的不仅是经济社会面貌的改变,更重要的还在于思想解放和观念更新,让受援地区拥有能够飞翔的羽翼,可以看到更远、更加广阔的世界。

2016年6月,九三学社云南省委联合九三学社上海市委利用“沪滇合作”交流平台,组织上海市专家入滇开展科技培训和科学普及,在丽江市偏远乡村开展近10场专题讲座、农科培训、医疗咨询等活动,将“百名专家科技下乡”活动推上一个新的台阶,让当地群众受益匪浅。

转观念,拓思路,谋长远,才能给对口地区“授之以渔”。自1995年起,沪滇两地科技部门就签署了《关于进行双边对口科技合作意向书》,由此展开了沪滇对口帮扶和科技合作工作。

2008年起,云南省科技厅与上海市科委以项目合作为基础,每年聚焦重点领域、关键技术,携手组织沪滇两地的科技交流活动。

2013年,上海市科委与云南省科技厅再次签署了新一轮的五年科技合作框架协议,聚焦实施云南的桥头堡战略,加强两地科技合作交流平台建设。

2015年9月,上海市科委与云南省科技厅共同在大理主办“2015沪滇科技成果对接交流活动”。上海市科委结合云南的特色资源和区位优势,以对接云南实际需求为主线,共组织了现代农业、食品加工、节能环保、生物医药以及信息技术等领域的28家科研院所和企业与云南150多家单位进行了现场交流。沪滇双方在本次会议上共签署31项合作协议,意向签约金额约10.45亿元。其中,上海天谷生物科技股份有限公司的“节水抗旱稻谷系列产品”通过在云南进行试验、示范应用,已经逐步在印尼、老挝等东南亚国家的节水抗旱稻试验基地进行种植,并取得一定效果;上海交通大学利用高校人才及研发优势与宾川县华侨庄园农业科技开发有限公司达成合作,通过建立张才喜专家工作站,将交大的葡萄根域限制栽培技术引进云南,引领带动当地葡萄产业转型升级。

20年来,沪滇双方重点对教育、卫生、金融、园区管理、产业开发、片区扶贫开发规划编制及招商引资等重点领域紧缺实用专业人才进行培训,共同培训各类人员51.5万人次。上海市先后选派9批143名援滇干部到4州市挂职,负责帮扶项目的规划、实施与推进;选派18批400人开展“青年志愿者接力行动”,选拔804名应届大学生、研究生参加服务西部计划;先后派出12批1155名骨干教师赴滇支教,帮助培训教师9万多人次。云南省则选派了近300名处、科级干部赴沪挂职、跟班学习。一次又一次的思想碰撞,将完善的理念灌输到西南的红土高原,让发展的“末端”直接对接上“前沿”。

在双方长期的互助合作中,改革、创新、求变的思想观念深入人心,使受援地区贫困群众的科技意识、思想观念和经营理念发生了转变,自我发展能力明显提升。

社会联动 合力帮扶

20年来,沪滇双方在协作扶贫中,积极争取社会各界帮扶,也为脱贫形成了合力。

有实例为证,最近3年来,在文山州,上海援滇干部联络小组共协调计划外的项目112个,涉及资金超过3600万元,主要用于帮扶对口市县实施教育、卫生、产业发展、人才培训及新农村基础设施建设等项目。在红河州,这样争取社会力量参与的帮扶项目,援助金平县建立了儿保免疫门诊诊疗系统,在元阳县建设流动科技馆,支持屏边县妇联推进苗族刺绣的传承与发展。在普洱,推进了“美丽乡村,幸福家园”建设,发展教育卫生事业和特色旅游业,促进产业培育,实施职业教育培训。

用上海市合作交流办人士的话说:如今的沪滇帮扶合作,已由刚起步时上海单向帮扶云南,拓展为在对口帮扶框架下沪滇双向互动、共同发展、实现共赢;由最初主要是政府间的援助行为,拓展为各类市场主体的共同参与,再发展到包括各类社会团体、民间组织、爱心人士在内的社会各界多形式、宽领域广泛参与。

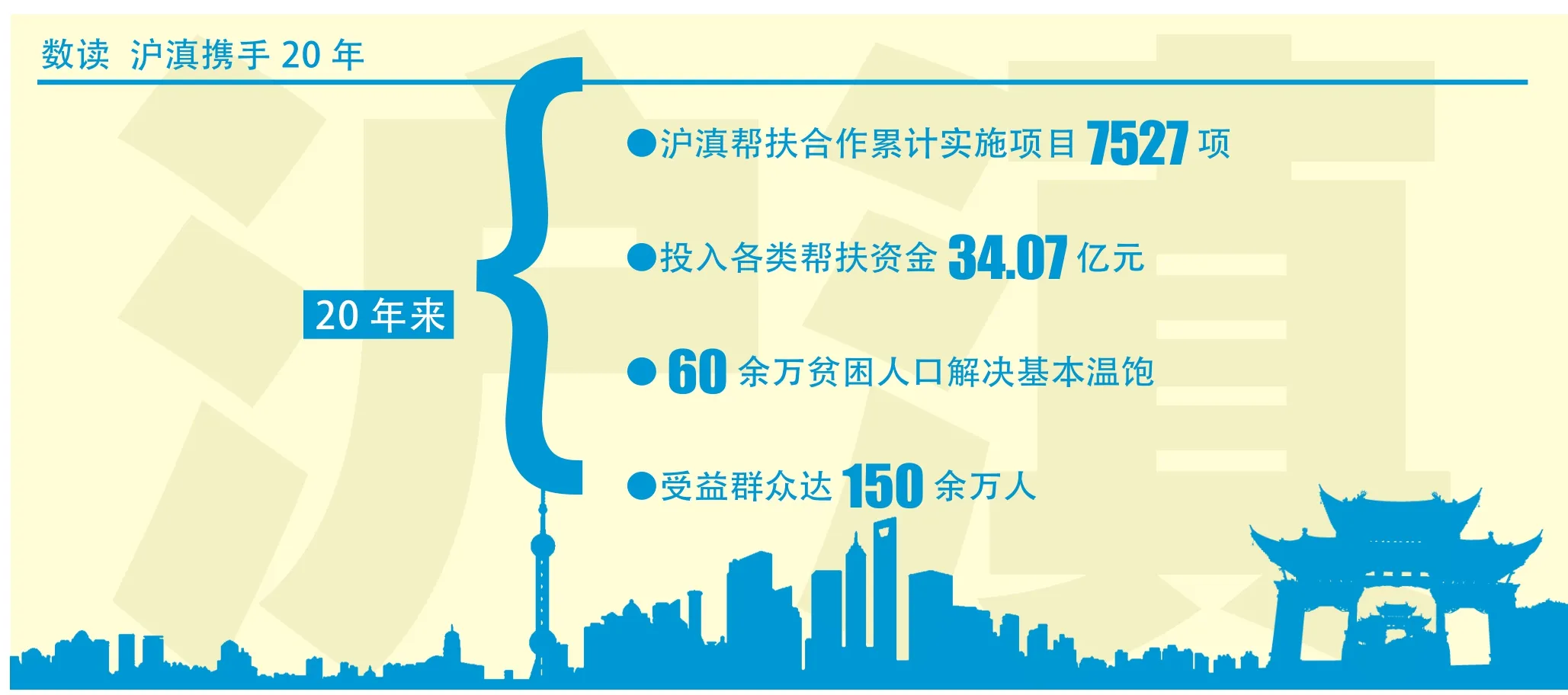

20年来,上海市坚持帮扶与合作并重、短期与长效并行,倾注真情实意,投下真金白银,坚持真抓实干,形成“政府援助、人才支持、企业合作、社会参与”的帮扶格局。20年来,累计实施帮扶项目7527项,投入各类帮扶资金34.07亿元,项目覆盖云南的滇西边境山区、乌蒙山片区、石漠化地区和迪庆藏区30多个县,解决了60余万贫困人口的基本温饱问题,受益群众达150余万。

一串串数字,记录了沪滇对口扶贫协作20载的成果,也印证了“沪滇扶贫协作模式”的生命力。

岁月倏忽,眨眼已是20年。20年,栉风沐雨,砥砺前行。历史不会忘记发生在两省市跨越时空的“携手相伴”,人们将永远铭记漫长岁月里两省市干部群众锲而不舍、守望相助的深厚情谊。朋友越走越近,亲戚越走越亲。展望未来,沪滇两地扶贫协作将向着更精准、更深入、更务实的方向迈进。2016年4月20日,中共中央政治局委员、上海市委书记韩正与市长杨雄一道,与云南省委书记李纪恒、省长陈豪举行座谈交流会。韩正充满感情地说,上海和云南合作交流源远流长,两地人民感情十分深厚。李纪恒表示,对上海的帮扶,云南人民永远感恩、永远铭记!今后要把两地的沿海沿边优势更好发挥出来,构筑合作新格局,让云南“借梯登高、借船出海”。

2016年7月22日,中共云南省委召开常委(扩大)会议,传达学习习近平总书记在东西部扶贫协作座谈会上的重要讲话精神。会议强调,沪滇对口帮扶20年来,上海市投下真金白银,倾注真情实意,谋划真招实招,坚持真抓实干,有力推进了云南边疆民族地区加快发展、脱贫致富奔小康的进程。会议就进一步做好沪滇对口帮扶协作工作提出要求。完善机制,精准对接,促进对口帮扶协作全面发展;加大力度,精准帮扶,积极探索两地全面结对、全面精准脱贫的新途径新模式;突出民生,强化协作,加大教育扶贫力度、就业技能培训和卫生领域帮扶;深化合作,实现共赢,寻求沪滇经济协作结合点,推动两地产业有效对接;广泛动员,全面参与,努力形成政府、市场、社会协同推进的帮扶合作格局;真抓实干,务求实效,做到领导工作要实、任务责任要实、资金保障要实、督查验收要实,坚决打赢脱贫攻坚战。

“我住长江头,君住长江尾”,长江水长,见证着上海、云南协力共圆小康梦的决心与希望。

上海捐赠赛复流动科技馆落户云南省红河州元阳县

● 此次浙商总会与云南省签署战略合作协议及战略精准扶贫协议,为云南扶贫开发树立一面旗帜。民间商会参与社会扶贫开发是一种创新,将大有可为。云南省作为全国扶贫攻坚的主战场,仍有471万贫困人口,将全力配合浙商总会开展扶贫工作,实现合作共赢。

——中共云南省委书记李纪恒

● 希望通过云南与浙商总会“全要素、全方位、全空间”的对接与合作,共谋云南东西扶贫协作新布局,共探云南东西扶贫协作新路径,形成云南与浙商“优势互补、互惠互利、长期合作、共同发展”的新格局,打造扶贫协作新模式、新品牌。

——云南省人民政府省长陈豪

● 机会在哪里,机会就在抱怨的地方,机会就在需求的地方。在忙着抱怨的时候就应该去想办法解决这样的抱怨,你如果解决这样的报怨,就会有机会;每个人尽一点点的努力,全力以赴,支持参与投身到这次脱贫,是每个人的机会。

——阿里巴巴董事局主席、浙商总会会长马云